Геологическое строение и золотоносность углеродистых отложений района горы Тётечная (Южный Урал)

Автор: Сначв А.В., Щулькин Е.П.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 1 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено геологическое строение северной части Восточно-Уральского прогиба. Особое внимание уделено кособродской толще, в пределах которой развиты углеродистые отложения. Установлено, что золото в черносланцевых образованиях района г. Тётечная приурочено к интенсивно дислоцированным, окварцован-ным и сульфидизированным породам, пронизанным телами порфировых диоритов биргильдинско-томинского комплекса. Бороздовое опробование по серии скважин показало содержание золота до 1,5 г/т, что позволяет надеяться на выявление здесь нового золоторудного объекта.

Южный урал, восточно-уральский прогиб, гора тётечная, углеродистые сланцы, золото

Короткий адрес: https://sciup.org/147201049

IDR: 147201049 | УДК: 553.491+553.41 | DOI: 10.17072/psu.geol.17.1.52

Текст научной статьи Геологическое строение и золотоносность углеродистых отложений района горы Тётечная (Южный Урал)

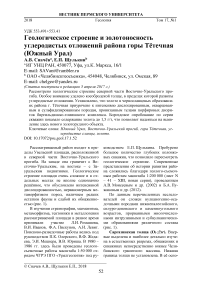

Рассматриваемый район входит в пределы Увельской площади, расположенной в северной части Восточно-Уральского прогиба. На западе она граничит с Восточно-Уральским, на востоке – с Зауральским поднятиями. Геологичеcкое строение площади очень сложное и в отдельных местах не вполне однозначно решённое, что обусловлено интенсивной дислоцированностью, неравномерным метаморфизмом пород, наличием редких остатков фауны и слабой их обнаженностью (рис. 1).

В изучении стратиграфии, магматизма, метаморфизма, тектоники и металлогении рассматриваемой площади в разное время принимали участие Л.И. Ромашова, В.И. Иванов, Ф.А. Пискунов, А.И. Левит. Поисково-разведочные работы велись под руководством П.К. Олерского, В.Ф. Жеда-ева, Э.И. Мецнера, В.В. Юриша. В 1980 – 1986 гг. здесь были проведены геологосъемочные работы масштаба 1:50 000 отрядом ЧГРЭ ПГО «Уралгеология» под ру- ководством Е.П. Щулькина. Пробурено большое количество глубоких колонковых скважин, что позволило пересмотреть геологическое строение. Современные представления об истории развития района сложились благодаря геолого-съемочным работам масштаба 1:200 000 (лист N – 41 – XIII, новая серия), проведенным А.В. Моисеевым и др. (2002) и Б.А. Пу-жаковым и др. (2012).

По данным перечисленных исследователей он сложен вулканогенно-осадочными породами нижнепалеозойского, силуро-девонского и каменноугольного возрастов, прорванными многочисленными интрузивными и субвулканическими образованиями различного состава (рис. 1).

Саргазинская толща (O 1-2 ? sr ). Впервые выделена и наиболее детально изучена в естественных разрезах, обнажениях и скважинах непосредственно южнее Челябинского гранитного массива. Нижняя граница толщи не установлена. В её осно-

вании залегают субщелочные базальты, риолиты, кластолавы базальтов, риодацитов, редко андезиты. Выше они сменяются маломощной пачкой относительно высокотитанистых и далее – низкотитанистых базальтов, слагающих большую часть разреза (Савельев и др., 2006). Повсеместно отмечаются прослои кремнистых туффи-тов мощностью до 20 см. Общая мощность саргазинской толщи около 1500 м. Её возраст датирован как ранний-средний ордовик, учитывая находки среднепозднеордовикских конодонтов в согласно перекрывающих известняках (Сначёв, Мавринская, 1995). А.И. Грабежевым был получен U-Pb SHRIMP возраст цирконов из нескольких интрузий кварцевых диоритов в пределах Томинско-Березняков-ского рудного поля (лист N – 41 – VII), прорывающих базальты саргазинской толщи, равный 428+3 млн. лет, что соответствует силуру (Грабежев и др., 2013).

Рис. 1. Геологическая карта проявления «Гора Тётечная»: 1 – полимиктовые конгломераты, 2 – песчаники, 3 – известняки мраморизованные, 4 – известняки, 5 – углеродисто-глинистые сланцы, 6 – андезибазальты и их туфы, 7 – микропорфириты базальтового состава, 8 – переслаивание алевролитов и туфов андезитового состава, 9 – кремнистые туфы, 10 – граниты биотитовые, 11 – диориты биотитовые, роговообманковые, 12 – дациты кварц-плагиоклазовые, 13 – пункты минерализации Au и их номера, 14 – тригонометрический пункт г. Тётечная, 289,0 м, 15 – линия разреза А – А 1 по скважинам, 16 – контур проявления «Гора Тётечная». Цифры в кружках, номера интрузивных массивов: 1 – Коелгинский, 2 – Увельский, 3 – диориты и кварцевые диориты зеленодольского комплекса

Кособродская толща (S1ks) выделена при проведении геолого-съемочных работ И.В. Ленных (1952) и А.И. Левит и др. (1977), датировалась ордовиком. Она распространена в виде узкой полосы к востоку от Главного гранитного пояса Урала. Нижняя граница с ордовикской саргазин-ской толщей (O1-2?sr) имеет угловое несогласие и проводится по первому прослою дацитовых туфов, верхняя – тектоническая, не определена. Состав толщи: туфы андезибазальтов, дацитов и риодацитов, реже – базальты и пикробазальты и их туфы, алевролиты, кремнистые алевролиты, вулканомиктовые песчаники, углеродистые алевролиты, серицит-хлоритовые сланцы. В ассоциации с вулканитами выделяется кособродский субвулканический комплекс, в который входят купола и дайки риодацитов и риолитов, дациты, анде- зиты, кварцевые диориты и диоритовые порфириты, плагиогранит-порфиры, порфировидные плагиограниты и долериты. Естественные разрезы толщи обнажены в долине р. Увелька у восточной границы Пластовской площади (N – 41 – XIII). Мощность её порядка 1500–2000 м.

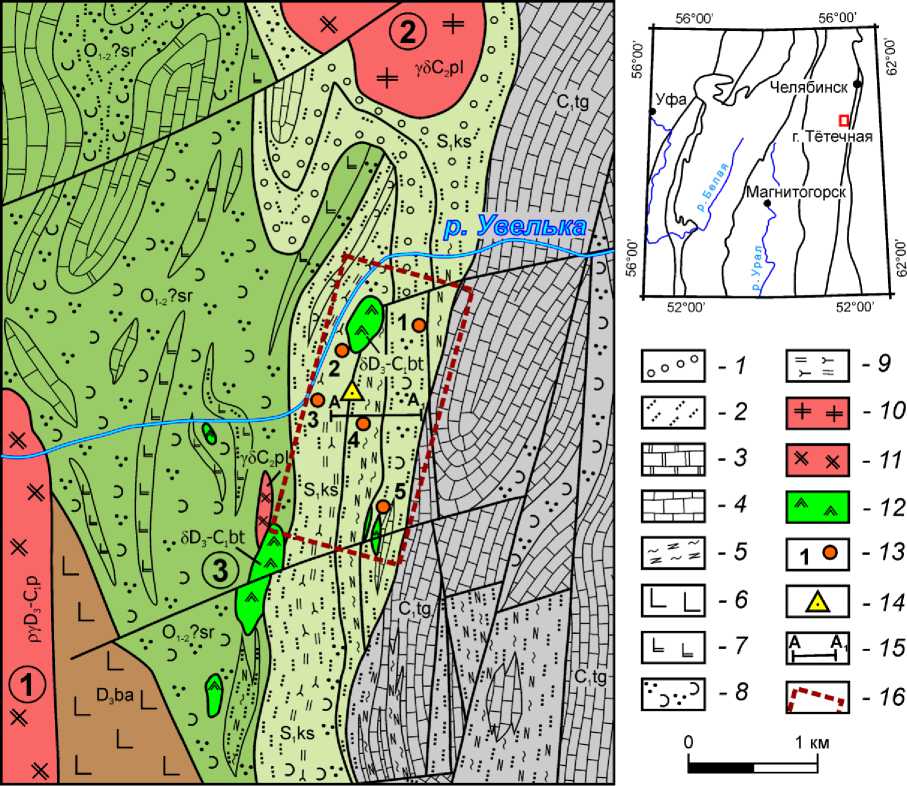

В составе кособродской толщи отмечены небольшие полосы (тектонические блоки?) мощностью порядка 500 – 750 м с явно другим строением разреза. Они сложены преимущественно углеродистокремнистыми, глинисто-кремнистыми, местами чёрными ографиченными сланцами, аргиллитами, алевролитами, аркозовыми и полимиктовыми песчаниками с прослоями туфогенно-вулканогенных пород. В целом разрез характеризуется как тонкоритмичный, флишоидного облика (рис. 2).

Рис. 2. Геологический разрез и схема опробования отложений кособродской толщи по линии А–А 1 : 1 – песчаники, 2 – углеродисто-глинистые сланцы, 3 – кремнистые туфы, 4 – алевролиты, 5 – туфы андезитового состава, 6 – плагиоклазовые порфириты андезитобазальтового состава, 7 – коры выветривания, 8 – дациты кварц-плагиоклазовые, 9 – скважины, их номера, глубина и интервал опробования

Возраст толщи точно не определен. Ранее рассматриваемые углеродистые отложения относились к черносланцевой толще (C1t2-v1), возраст которой был определён по положению в разрезе как позднетурнейско-ранневизейский (Сна-чёв и др., 1994). Но позже на склоне г. Тётечной в чёрных кремнисто-глинистых сланцах собраны граптолиты: Petalolituhus sp. indet., Pristiograptus regularis Pern., Spirograptus-guerichi Xoyd., Torquigraptusplanus (Barr.), харак- терные, по мнению Т.Н. Корень, для нижней части теличского подъяруса верхнего лландовери, зона guerichi (= linnaei или minor) (Артюшкова и др., 2011). По данным А.И. Левит и др. (1977) имеются датировки по K – Ar методу в 465 млн лет по амфиболу и 411–412 млн лет по биотиту. По сообщению А.В. Моисеева и др. (2002) при составлении геологической карты листа N – 40 – XIII на основании единичных находок фауны на правом берегу р. Увельки, в 9 км ниже устья

-

р. Коелги, эти отложения включены в состав кособродской толщи (S 1 ks).

Базальт-андезитовая толща (D 3 ba ) развита в юго-западной части площади работ. Она представлена трахибазальтами, базальтами, андезибазальтами, реже тра-хиандезибазальтами, их туфами, андези-тандезитами, ксенотуфами, редко тефрои-дами с прослоями туфопесчаников, ту-фоалевролитов, кремнистых туффитов. Общая мощность базальт-андезитовой толщи до 1000 м. Возраст её условно принят позднедевонским на основании геологических построений.

Тугундинская толща (C i tg ) представлена преимущественно известняками, аркозовыми и полимиктовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами, часто углеродистыми, реже конгломератами, гравелитами. Взаимоотношения с подстилающими породами несогласные. Контакт с перекрывающими образованиями бир-гильдинской толщи – согласный. Б.А. Пужаковым были проведены определения возраста циркона U – Pb методом (SHRIMP-II) из галек гранитов в составе конгломератов толщи. Полученные кон-кордантные данные 364±6,7млн.лет и 361,3±6млн.лет соответствуют верхнему девону–нижнему карбону. Следовательно, по мнению Б.А. Пужакова и др. (2012), возраст толщи не может быть древнее нижнего карбона.

К биргильдинско-томинскому комплексу (5D 3 -C 1 bt ) относится Зеленодольский массив, расположенный в 5 км южнее рассматриваемого участка, а также малые линзовидные тела среди пород сар-газинской и кособродской толщ (рис. 1). Массив сложен диоритами, кварцевыми диоритами, кварцевыми диорит-порфиритами зеленовато-серого цвета. Последние содержат вкрапленники плагиоклаза, амфибола, кварца. Комплекс близок к габбро-диорит-плагиогранитовой формации, но отличается от нее отсутствием габбро и плагиогранитов, большим содержанием калия и меньшим – железа, кальция и магния. По мнению некоторых исследователей (Грабежев, Белгородский,

1992), комплекс следует относить к самостоятельной диоритовой формации островодужного типа. Контакты его с вмещающими породами интрузивные, крутые, падают под массив. Вблизи контактов вмещающие породы пропилитизированы. Абсолютный возраст диоритов Зеленодольского массива, определенный K-Ar методом, составляет 298 млн. лет, 309 млн. лет и 340±27 млн. лет и установлен на площади листа N – 41 – VIII под руководством Н.С. Кузнецова в 1999 г., что отвечает позднему девону – раннему карбону. Однако в последнее время получены данные о силурийском (418,3±2,9 млн л.) U – Pb возрасте (LA-ICP-MS) цирконов из рудоносного диоритового порфирита Зеленодольского массива (Грабежев и др., 2016).

Пластовский тоналит-плагио-гранитовый комплекс (PYD 3 -C 1 p ) на рассматриваемой площади представлен тоналитами гнейсовидными и массивными, плагиогранитами мезо- и лейкократовыми, слагающими Коелгинский массив (рис. 1). На востоке он имеет интрузивный контакт с вмещающими эффузивами ба-зальт-андезитовой толщи (D 3 ba) с развитием зон ороговикованных пород мощностью до 300 м. По химическому составу породы комплекса соответствуют нормальнощелочным гранодиоритам и пла-гиогранитам с преимущественно натриевым типом щелочности. По данным работ, возглавлявшихся Е.П. Щулькиным в 1986 г. и В.Ф. Турбановым в 1978 г., по K – Ar датировкам возраст комплекса определялся как раннекаменноугольный. Установленный современным U – Pb SHRIMP – II методом возраст плагиогранитов Пла-стовского массива составляет 361±6 млн. лет (Ферштатер, 2013), что позволило расширить возраст пластовского комплекса до позднедевонско-раннекаменно-угольного.

Полетаевский комплекс гранодио-рит-гранитовый (yC2pl) представлен биотитовыми гранитами, слагающими Увельский массив, который имеет резкие интрузивные контакты с вмещающими породами кособродской и тугудинской толщ. По химическому составу породы комплекса соответствуют нормальнощелочным гранитам калиево-натриевой, реже натриевой серии и относятся к грано-диорит-гранитовой формации. Абсолютный возраст Увельского массива, определенный K – Ar методом, составляет 315±2 млн. лет и считается среднекаменноугольным.

Проявление «Гора Тётечная» объединяет несколько пунктов минерализации золота (рис. 1, № 1 – 5), относящихся к золото-сульфидно-кварцевому рудноформационному типу. Широкое развитие здесь имеют штокверки кварцевых прожилков и зоны прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации, представленной преимущественно пиритом и халькопиритом, реже сфалеритом, галенитом и молибденитом.

Интрузивные образования и вмещающие их вулканогенно-осадочные породы в зоне тектонического нарушения субмеридионального простирания интенсивно рассланцованы, местами брекчированы и подвергнуты метасоматическим изменениям (биотитизация, пропилитизация, серицитизация, окварцевание) и превращены местами в кварц-серицитовые и хло-рит-кварц-серицитовые метасоматиты.

Опробование последних в экзоконтактах небольших тел порфировых диоритов биргильдинско-томинского комплекса (δD 3 – C 1 bt) показало содержания Au до 3,0 г/т (пункт минерализации № 2, 5, см. рис. 1). В ожелезненных сланцах и ту-фопесчаниках с вкрапленностью пирита содержания Au достигают 1,0 г/т (№ 1). Кроме того, отмечено проявление, приуроченное к штокверку кварцевых прожилков с сульфидной минерализацией в березитизированных и ожелезненных ту-фопесчаниках с содержаниями Au 1,8 – 9,6 г/т; Ag 0,4 – 4,8 г/т; Cu – 0,4% (№ 3).

Золотое оруденение в углеродистых сланцах установлено в 6 км юго-восточнее п. Коелга (рис. 1, № 3, 4). Здесь была пробурена серия скважин по трем профилям глубиной до 410 м (рис. 2). Бо- роздовое опробование керна скважин в черносланцевых и туфогенно-осадочных пород показало весьма обнадеживающие результаты. По данным 133 пробирных анализов они содержат золото в пределах 0,5 – 1,5 г/т (при среднем 0,76 г/т), серебра до 4,0 г/т (среднее 1,0 г/т) (табл. 1). К области развития углеродистых отложений приурочены и геохимические аномалии сурьмы (3 – 5 г/т), серебра (0,4 – 1,0 г/т), соответствующие, по Г.А. Вострокнутову, третьему и пятому уровню (Вострокнутов, 1985). В ходе проведенной геологической съемки масштаба 1: 50 000 (лист N – 41 – 50 – Б) над черносланцевыми породами установлена золотоносная кора выветривания (№ 4, см. рис. 1).

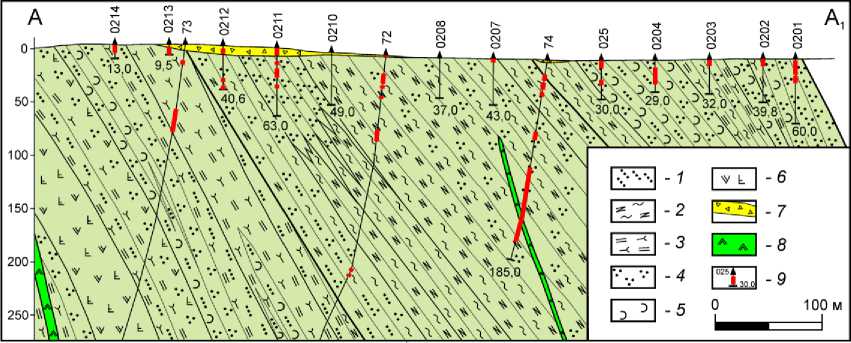

В результате бороздового опробования керна скважин пробирным методом были выявлены повышенные содержания золота в вулканогенно-осадочных породах ко-собродской толщи. Содержание золота в них (преимущественно свободного – сульфиды окислены полностью) колеблется от 0,3 до 3,0 г/т. При этом повышенные концентрации золота приурочены к нижней и средней частям глинистощебнистого горизонта коры выветривания, в котором нами были отмыты и изучены под электронным микроскопом пять золотин размером 0,05 x 0,2 мм (рис. 3).

Пробность золотин определена методом энерго-дисперсионного анализа на растровом электронном микроскопе Tescan Vega 3 SBH в ИПСМ РАН (аналитик И.И. Мусабиров, г. Уфа) и составляет от 664 до 846 (табл. 2). Из приведенной таблицы следует, что золотины № 1 – 4 обладают низкой (664 – 754), а № 5 средней пробностью (до 846) и содержат серебро в количестве 15,38 – 33,58%.

Определение примесей в золотинах выполнено в лаборатории «Физических методов исследования минералов» геологического факультета МГУ на микрозонде «CAMEBAX SX50» фирмы «САМЕСА» с применением эталонов (аналитик И.А. Брызгалов) (табл. 3). Точность метода исследования в пределах ±0,01%, условия анализа: ускоряющее напряжение 20 кВ, ток зонда 30 нА. свойственно самородному золоту

В золотинах отмечена незначительная большинства месторождений золото-примесь висмута (до 0,29%), осмия и кварцевой формации Урала (Сазонов и иридия (до 0,25%), что обычно др., 1993).

Таблица 1. Результаты бороздового опробования на Au и Ag черносланцевых и туфогенноосадочных пород кособродской толщи

|

№ п/п |

№ скв. |

Интервал опробования, м |

Au, г/т |

Ag, г/т |

№ п/п |

№ скв. |

Интервал опробования, м |

Au, г/т |

Ag, г/т |

|

1 |

У-0207 |

0,0-3,0 |

0,3 |

0,3 |

33 |

Ус-72 |

71,0-72,0 |

0,7 |

1,0 |

|

2 |

У-0212 |

31,0-32,0 |

0,6 |

34 |

73,0-74,6 |

1,5 |

1,0 |

||

|

3 |

40,0-40,5 |

0,5 |

35 |

74,6-76,0 |

0,3 |

1,2 |

|||

|

4 |

3,0-5,0 |

0,7 |

0,7 |

36 |

77,5-79,0 |

0,3 |

0,8 |

||

|

5 |

5,0-7,0 |

0,8 |

37 |

91,0-92,5 |

0,3 |

1,0 |

|||

|

6 |

У-0211 |

0,3-5,5 |

0,6 |

38 |

198,6-200,1 |

0,3 |

1,1 |

||

|

7 |

7,5-9,0 |

0,6 |

39 |

204,9-206,4 |

0,4 |

1,4 |

|||

|

8 |

13,0-15,0 |

0,3 |

40 |

210,5-211,9 |

0,3 |

0,9 |

|||

|

9 |

19,0-27,0 |

0,5 |

41 |

278,2-281,1 |

0,6 |

1,3 |

|||

|

10 |

35,0-37,0 |

0,3 |

42 |

Ус-74 |

15,0-17,3 |

0,5 |

|||

|

11 |

У-0201 |

1,5-14,7 |

0,4 |

0,3 |

43 |

18,5-20,0 |

1,2 |

||

|

12 |

18,0-23,0 |

0,3 |

44 |

22,2-23,2 |

0,4 |

0,9 |

|||

|

13 |

У-0202 |

0,0-3,7 |

0,7 |

0,3 |

45 |

23,2-24,2 |

0,4 |

1,6 |

|

|

14 |

У-0203 |

0,0-5,0 |

0,5 |

1,0 |

46 |

24,2-25,4 |

0,3 |

1,3 |

|

|

15 |

У-0205 |

0,05-3,0 |

0,8 |

4,0 |

47 |

27,4-28,4 |

0,4 |

0,4 |

|

|

16 |

У-0204 |

7,0-19,0 |

0,5 |

48 |

28,4-29,5 |

0,6 |

1,0 |

||

|

17 |

У-0213 |

2,0-9,5 |

1,0 |

49 |

32,0-33,5 |

0,7 |

0,8 |

||

|

18 |

У-0214 |

0,1-7,0 |

0,4 |

50 |

66,6-68,0 |

0,5 |

1,0 |

||

|

19 |

Ус-73 |

16,0-18,8 |

0,4 |

0,6 |

51 |

73,5-74,9 |

0,5 |

1,0 |

|

|

20 |

60,5-62,3 |

0,6 |

0,4 |

52 |

105,5-107,0 |

0,3 |

1,6 |

||

|

21 |

79,4-80,7 |

1,4 |

0,8 |

53 |

111,5-112,8 |

0,3 |

1,2 |

||

|

22 |

Ус-72 |

5,8-7,8 |

0,4 |

0,6 |

54 |

122,5-124,0 |

0,5 |

1,2 |

|

|

23 |

16,8-20,8 |

0,5 |

0,7 |

55 |

125,5-127,0 |

0,6 |

1,6 |

||

|

24 |

20,8-21,8 |

0,5 |

0,8 |

56 |

127,0-128,5 |

0,3 |

1,2 |

||

|

25 |

21,8-22,8 |

0,4 |

0,6 |

57 |

128,5-130,0 |

0,3 |

0,8 |

||

|

26 |

22,8-23,8 |

0,3 |

0,8 |

58 |

131,5-132,5 |

0,6 |

1,5 |

||

|

27 |

23,8-24,8 |

0,4 |

0,8 |

59 |

135,0-136,8 |

0,4 |

1,0 |

||

|

28 |

24,8-25,8 |

0,3 |

0,6 |

60 |

137,8-139,3 |

0,4 |

0,8 |

||

|

29 |

27,8-28,8 |

0,3 |

0,8 |

61 |

144,7-146,0 |

0,8 |

1,0 |

||

|

30 |

28,8-30,0 |

0,5 |

0,6 |

62 |

146,0-147,0 |

1,0 |

1,2 |

||

|

31 |

39,5-41,0 |

0,3 |

1,0 |

63 |

156,6-158,1 |

0,6 |

1,0 |

||

|

32 |

69,5-71,0 |

0,4 |

1,0 |

64 |

159,6-161,6 |

0,3 |

1,0 |

Примечание: 1-5 – песчаник глинисто-углеродистый, 6 – песчаник мелкозернистый, 7-15 – алевролит, 16 – туфоалевролит, 17 – 18 – туффит серицит-кремнистый, филлитизированный, 19 – 21 – туффит кремнистый дацитового состава, 22 – 23 – алевролит глинистый, 24 – 31 – песчаник глинисто-углеродистый, 32 – 36 – песчаник глинисто-углеродистый, сульфидизированный, 37 – 41 – алевролит глинистый, 42 – песчаник мелкозернистый, 43 – 46 – алевролит, 47 – 48 – песчаник глинисто-углеродистый, 49 – 52 – метасоматит карбонат-серицит-полевошпат кремнистый, 53 – 64 – алевролит серицит-карбонатовый, углеродистый.

Рис 3. Электронно-микроскопические изображения и точки анализа золотин из кор выветривания проявления «Гора Тётечная» ( снимки в обратно-рассеянных электронах)

Таблица 2. Элементный состав золотин проявления «Гора Тётечная», %

|

№ п/п |

№ пробы |

Au |

Ag |

|

1 |

236 |

69,56 |

30,44 |

|

2 |

237 |

67,82 |

32,18 |

|

3 |

238 |

69,91 |

30,09 |

|

4 |

239 |

66,42 |

33,58 |

|

5 |

241 |

69,02 |

30,98 |

|

6 |

244 |

71,87 |

28,13 |

|

7 |

248 |

75,39 |

24,61 |

|

8 |

254 |

72,57 |

27,43 |

|

9 |

261 |

84,42 |

15,58 |

|

10 |

262 |

79,55 |

20,45 |

|

11 |

263 |

84,47 |

15,53 |

|

12 |

264 |

84,01 |

15,99 |

|

13 |

265 |

84,62 |

15,38 |

Учитывая низкую пробность золотин, высокие содержания в них Hg (0,04 – 0,08%), As (0,05 – 0,24%), а также висмута, можно заключить, что золотое оруденение проявления «Гора Тётечная» формировалось в малоглубинных условиях (Петровская, 1973). Следует отметить, что в пределах Южного Урала изучение новых нетрадиционных типов золоторудной минерализации только начато (Сначёв и др., 2008, 2011) и рассмотренный объект, промышленные аналоги которого хорошо известны во многих складчатых областях, пока не представляет промышленного интереса в силу его слабой изученности. Однако, по целому ряду признаков он может оказаться вполне рентабельными для освоения в ближайшем будущем.

Примечание: содержания приведены к 100%.

Таблица 3. Результаты микрозондового анализа золотин проявления «Гора Тётечная», %

|

№ пробы |

Au |

Ag |

Os |

Ir |

Pt |

As |

Se |

Bi |

Cr |

Co |

Ni |

Cu |

Sn |

Sb |

Te |

Hg |

Сумма |

|

46 |

74,74 |

26,66 |

0,05 |

0,05 |

0,29 |

0,01 |

0,08 |

101,90 |

|||||||||

|

47 |

69,10 |

31,75 |

0,24 |

0,02 |

101,11 |

||||||||||||

|

48 |

69,19 |

31,77 |

0,13 |

0,06 |

0,03 |

0,07 |

0,04 |

101,30 |

|||||||||

|

49 |

66,78 |

31,18 |

0,23 |

0,05 |

0,08 |

0,05 |

0,02 |

0,02 |

0,08 |

0,04 |

0,04 |

98,35 |

|||||

|

50 |

73,25 |

29,32 |

0,25 |

0,07 |

0,12 |

0,01 |

0,07 |

103,09 |

Примечание: пустая ячейка – содержание ниже порога чувствительности прибора.

Список литературы Геологическое строение и золотоносность углеродистых отложений района горы Тётечная (Южный Урал)

- Артюшкова О.В., Мавринская Т.М., Суяркова А.А., Якупов Р.Р., Маслов В.А. Новые находки фауны в палеозое Зауралья//Геологический сборник № 9/ИГ УНЦ РАН. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2011. С. 3235.

- Вострокнутов Г.А. Стандартизированные уровни и баллы содержаний элементов в литосфере при геохимических поисках рудных месторождений по первичным ореолам//Геохимические методы поисков и оценки рудных месторождений. Новосибирск: Наука, 1985. С. 51-56

- Грабежев А.И., Беа Ф., Монтеро М.П., Фер-штатер Г.Б. U-Pb SHRIMP возраст цирконов из диоритов Томинско-Березняков-ского рудного поля (Южный Урал, Россия): эволюция Au-Ag-эпитермально-Cu-порфировой системы//Геология и геофизика. 2013. Т. 54, № 11. С. 1705-1713

- Грабежев А.И., Белгородский Е.А. Продуктивные гранитоиды и метасоматиты мед-но-порфировых месторождений (на примере Урала). Екатеринбург: Наука. Урал. отделение, 1992. 200 с

- Грабежев А.И., Ронкин Ю.Л., Пучков В.Н., Шардакова Г.Ю., Азовскова О.Б., Гердес А. Силурийский U-Pb-возраст (LA-ICP-MS) циркона из гранитоидов Зеленодольского медно-порфирового месторождения, Южный Урал//Доклады Академии наук. 2016. Т. 466, № 3. С. 335

- Петровская Н.В. Самородное золото (общая характеристика, типоморфизм, вопросы генезиса). М.: Наука, 1973. 347 с

- Савельев Д.Е., Сначёв А.В., Пучков В.Н., Сна-чёв В.И. Петрогеохимические и геодинамические особенности формирования ор-довикско-раннесилурийских базальтов восточного склона Южного Урала//Геологический сборник №5/ИГ УНЦ РАН. Уфа. 2006. С. 85-104.

- Сначёв А.В. Кузнецов Н.С., Сначёв В.И. Чер-ноозерское проявление золота -первый объект на Южном Урале в углеродистых отложениях офиолитовой ассоциации//Доклады Академии наук. 2011. Т. 439, № 1. С. 83-85

- Сначёв В.И., Кузнецов Н.С., Ковалёв С.Г., Рачёв П.И. Магматизм и металлогения северной части Восточно-Уральской рифтовой системы / Уфимский научный центр. Институт геологии. Уфа, 1994. 25 с

- Сначёв В.И., Мавринская Т.М. Некоторые проблемы стратиграфии Полетаевской площади//Ежегодник-1994/ИГ УНЦ РАН. Уфа, 1995. С. 33-34

- Сначёв В.И., Пучков В.Н., Савельев Д.Е., Мосейчук В.М., Сначёв А.В., Шиянова А.А., Рыкус М.В. Рудоносность конгломератов и углеродистых отложений северной части Маярдакского и Ямантауского антиклинориев // Труды Южно-Уральского государственного заповедника. Уфа, 2008. С.198-210

- Ферштатер Г.Б. Палеозойский интрузивный магматизм Среднего и Южного Урала/УрО РАН. Екатеринбург, 2013. 365 с

- Сазонов В.Н., Григорьев Н.А., Мурзин В.В. и др. Золото Урала. Коренные месторождения/УИФ. Екатеринбург: Наука, 1993. 210 с