Геологическое строение района Устоярви (северо-западная часть Арктической зоны РФ)

Автор: Козлов Н. Е., Сорохтин Н. О., Козлова Н. Е., Мартынов Е. В.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные по геологии и вещественному составу пород района Устоярви (северо-западная часть Арктической зоны Российской Федерации). На основе изучения и математического сравнения (анализа оценки меры близости/отличия) состава пород этого района, которые ранее были отнесены к Устоярвинской структуре (Устоярвинскому зеленокаменному поясу), с высокой долей вероятности сделан вывод об их сходстве с породами Урагубской части пояса Колмозеро-Воронья, и что они являются его продолжением. Кроме того показано, что с запада на восток структурно-вещественные комплексы соседнего (Суормусского) блока постепенно насыщаются тектоническими клиньями пород Устоярвинского зеленокаменного пояса, что указывает на увеличение степени коллизионного взаимодействия различных по генезису породных ассоциаций. Оценены Р-Т параметры образования коматиитов зеленокаменных поясов: Колмозеро-Воронья, Ура-Губы, Устоярви и района Западной Лицы. Установлено, что коматииты зеленокаменного пояса Устоярви образовались при давлении около 5 ГПа, района Ура-Губы – около 4,5 ГПа, Колмозеро-Воронья – около 2 ГПа. Таким образом, коматииты зеленокаменного пояса Устоярви являются более высокобарическими образованиями.

Геодинамическая эволюция, зеленокаменные пояса, архей, коматииты, геохимия, металлогения, Арктическая зона РФ, Колмозеро-Воронья, Ура-Губа, geodynamic evolution, greenstone belts, Archaean, komatiites, geochemistry, metallogeny, Arctic zone of RF, Kolmozero-Voronya, Ura-Guba

Короткий адрес: https://sciup.org/142231115

IDR: 142231115 | УДК: 55 (470.21) | DOI: 10.21443/1560-9278-2022-25-1-12-26

Текст статьи Геологическое строение района Устоярви (северо-западная часть Арктической зоны РФ)

Kozlov, N. E. et al. 2022. Geological structure of the Ustoyarvi region (North-Western part of the Russian Arctic). Vestnik of MSTU, 25(1), pp. 12–26. (In Russ.) DOI:

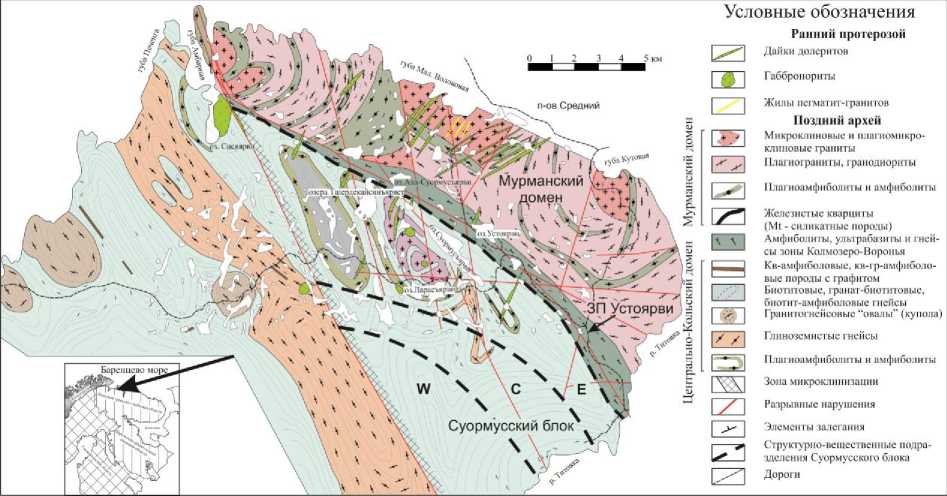

Район оз. Устоярви изучен геологическими и поисковыми работами крайне неравномерно и с разной степенью детальности ( Отчет…, 1999 ). Главной особенностью площади, значительно затрудняющей проведение работ, является практически полное отсутствие кондиционных геологических карт. Геологической съемкой масштаба 1 : 50 000 охвачено около 50–60 % площади. Проведенным ранее съемкам более полувека. Они не сопровождались достаточным объемом геофизических, геохимических, опробовательных работ, а иногда велись без топографической основы. Так, съемка масштаба 1 : 25 000 проводилась в 1951 г. (Т. Л. Гольдбурт) по топоосновам, снятым с довоенных финских карт, в результате чего расхождения в привязках обнажений достигают 200–1 000 м. В 1998–2000 гг. непосредственно на этой территории проводилась детальная геологическая съемка масштаба 1 : 50000 Л. В. Вороняевой ( 1999 ). В результате последних работ в пределах района Устоярви была выделена Устоярвинская структура (Устоярвинский зеленокаменный пояс), предположительно относящаяся к зеленокаменному поясу Ура-Губа – Колмозеро-Воронья, расположенная в его северо-западном продолжении ( Отчет…, 1999; Вороняева и др., 2008 ). В ходе работ, проведенных авторами, исследовалась территория хребта Мустатунтури и его южного обрамления вдоль старой немецкой дороги между губами Печенгской и Титовка (примерно 1,5–2 км в обе стороны от дороги) и в районе Западной Лицы (в 15 км к югу от ЗАТО Заозерск). Устоярвинская структура находится в первом из перечисленных районов (рис. 1). Ее протяженность около 14 км, ширина от 1 км до 3 км. Район работ расположен на продолжении структурной зоны между Мурманским доменом и Центрально-Кольским сегментом Кольско-Норвежского блока, к которой приурочены Колмозеро-Вороньинский и Урагубский зеленокаменные пояса. Зеленокаменный пояс Колмозеро-Воронья интересен находками коматиитов на его территории, выявленных относительно недавно ‒ в конце 70-х годов прошлого века ( Вревский, 1980 ). Они были также обнаружены в пределах западной части позднеархейской зоны Колмозеро-Воронья ( Вревский, 1989; Борисова и др., 1991; Смолькин, 1992 ). Многочисленные выходы коматиитов также были обнаружены В. В. Борисовой в районе среднего течения р. Ура. В последующем коматииты найдены в пределах бассейна рек Западная Лица и Титовка (в их среднем и верхнем течении) и на водоразделе р. Титовка – губа Печенга – губа Малая Волоковая, что позволило выделить Урагубско-Титовскую структуру ( Борисова и др., 1999 ). Она совместно со структурой Колмозеро-Воронья была объединена в Северо-Кольский зеленокаменный пояс позднеархейского возраста ( Смолькин и др., 2000 ). Устоярвинская структура находится на продолжении этого пояса и содержит многочисленные тела ультрабазитов, полностью превращенные в серпентин-хлоритовые сланцы.

Целью работы являлось изучение геологии, петрографии и петрохимии недостаточно изученных породных ассоциаций района Устоярви с тем, чтобы дополнительно аргументировать возможность отнесения Устоярвинской структуры (Устоярвинского зеленокаменного пояса) к зеленокаменному поясу Ура-Губа – Колмозеро-Воронья.

Материалы и методы

Обсуждаемый в настоящей работе материал был собран в ходе полевых исследований. Для получения представительной информации отобрано и изучено около 50 шлифов, фотографии которых были сделаны на поляризационном микроскопе AXIOPLAN, несколько аншлифов; создана база данных химических анализов пород Мурманского домена, зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья и его фрагментов – Устоярвинской и Ура-Губской структуры, Кольской серии и Суормусского блока, а также ксенолитов Мурманского домена в районах Йоканьги, Гремихи, Ура-Губы, Териберки, Устоярви. Эта база данных включает около 450 полных силикатных химических анализов пород.

Для изучения вещественного состава Устоярвинского зеленокаменного пояса и сравнения его с зеленокаменным поясом Колмозеро-Воронья, его Урагубской частью, Мурманским доменом, породами кольской серии (Лиинахамарский, Луостаринский и Суормусский блоки) была использована методика, разработанная Е. В. Мартыновым ( Козлов и др., 1999 ), включающая метод поиска трендов частично упорядоченных совокупностей случайных величин и анализ оценки меры близости (отличия) составов пород.

Геологическое строение района Устоярви

Данный район был ранее детально изучен Л. В. Вороняевой ( Отчет…, 1999; Пожиленко и др., 2002 ). В его пределах обнажены гнейсы кольской серии, относимые к Суормусскому блоку Центрально-Кольского сегмента Кольско-Норвежского блока, граниты и гранитогнейсы Мурманского домена с многочисленными меланократовыми включениями, а также линейный зеленокаменный пояс, коррелируемый с породами зоны Колмозеро-Воронья ( Магматические…, 1986; Отчет…, 1999; Вороняева и др., 2008 ).

Суормусский блок сложен биотитовыми, гранат-биотитовыми, силлиманит-гранат-биотитовыми гнейсами, с прослоями амфиболитов и магнетитовых кварцитов. Амфиболиты чаще образуют самостоятельные прослои, но встречаются также и в джеспилитовой ассоциации вместе с ультрабазитами (линзовидные тела, цепочкой тянущиеся на километры согласно с общим рассланцеванием) и железистыми кварцитами, расположенными на границе ультрабазитов и гранат-биотитовых гнейсов, и отделяющимися от последних зоной гранатита. Петрографически амфиболиты сложены зеленой роговой обманкой, плагиоклазом, иногда также гранатом, биотитом, кварцем и эпидотом. Ультрабазиты представлены метаперидотитами.

Породы в разной степени мигматизированы. Простирание гнейсов северо-западное. Сланцеватость падает к северо-востоку. В породах проявлены асимметричные складки с шарнирами, которые погружаются по азимуту 340–0° под углами 30–50°. Параллельно осевым плоскостям складок наблюдаются зоны микроклинизации. Метаморфизованы породы в условиях амфиболитовой фации, ближе к Устоярвинскому зеленокаменному поясу – хлоритизированы. Блок имеет вид клина, расширяющегося в юго-восточном направлении, и ограничен с запада разломом субмеридионального простирания, тянущимся от старой немецкой дороги к северу вплоть до побережья и постепенно затухающим в южном от этой дороги направлении. Вдоль разлома наблюдается интенсивная микроклинизация пород вплоть до образования небольших массивов микроклиновых гранитов. С востока (северо-востока) граничит с породами "переходной" зоны, а затем с породами Устоярвинского зеленокаменного пояса. Во всех трех комплексах присутствуют кислые породы, основные породы – амфиболиты и дайки. Древние (архейские) амфиболиты (метабазиты и ультрабазиты) залегают согласно с гнейсами. Их секут дайки предположительно палеопротерозойского возраста.

Между Суормусским блоком и Устоярвинским зеленокаменным поясом наблюдается зона гнейсов и амфиболитов, насыщенная телами слюдяно-полевошпатовых, турмалин-содержащих пегматитов и мелких интрузий базитов и ультрабазитов (с хлорит-тремолит-асбестовыми жилами). Граница между породами Суормусского блока и Устоярвинского зеленокаменного пояса проводится по Титовско-Урагубской шовной зоне (рис. 1), представленной системой субпараллельных разломов северо-западного простирания, сложенной бластомилонитами по амфиболитам. Бластомилониты имеют лепидогранобластовую, очковую, катакластическую структуры. В этой зоне широко развиты массивные и рассланцованные хлоритовые сланцы по ультрабазитам (рис. 2).

Рис. 1. Геологическая карта района Устоярви, включая зеленокаменный Устоярвинский пояс. Карта составлена авторами с использованием материалов Л. В. Вороняевой, В. И. Пожиленко,

Э. Б. Наливкиной ( Магматические…, 1986 ) и др., а также полевых материалов, собранных в содружестве с А. А. Ивановым (1999 г.). Суормусский блок разделен на три части: запад (W), центр (C) и восток (Е)

Fig. 1. Geological map of the Mustatunturi Ridge and Ustoyarvi Greenstone Belt area.

The map is compiled by the authors, using materials of L. V. Voronyaeva, V. I Pozhilenko., E. B. Nalivkina ( Magmatic…, 1986 ) et al. and field data gathered jointly with A. A. Ivanov (1999). The Suormussky Block is divided into three parts, i. e. western (W), central (C) and eastern (Е)

Северо-восточнее этой границы наблюдается широкая (около 0,5 км) "переходная" зона, где отмечаются крупные тела пегматитов белого и розового, за счет микроклина, цвета, которые секут полосчатую зону тонкого чередования амфиболитов и ультрабазитов, находящуюся среди биотитовых гнейсов с клиноцоизитом, эпидотом, турмалином. В этой же зоне наблюдаются и гнейсы по плагиогранитоидам. Породы переходной зоны представлены также биотитовыми гнейсами, интенсивно хлоритизированными и серицитизированными, часто с турмалином. Степень хлоритизации пород тут меньше, чем в Устоярвинском зеленокаменном поясе. По мере приближения к нему отмечается увеличение степени хлоритизации.

Рис. 2. Граница интенсивно рассланцованных и более массивных амфиболовых сланцев на контакте Устоярвинского зеленокаменного пояса с породами кольской серии Fig. 2. Boundary between intensely sheared and more massive amphibole schists on the contact of the Ustoyarvi Greenstone Belt with the Kola series rocks

На севере, в районе хребта Мустатунтури, Устоярвинский зеленокаменный пояс граничит с породами неоархея Мурманского домена. Граница тектоническая, через зону бластомилонитов, шириной 100–500 м (рис. 3). В этой зоне наблюдаются биотитовые гнейсы с большим количеством кварцевых жилок разной мощности, смятых в складки, оси поверхностей которых параллельны сланцеватости пород. Среди биотитовых гнейсов присутствуют тонкополосчатые, интенсивно рассланцованные сланцы с сульфидами. В сланцах встречаются многочисленные будинированные жилы пегматитов и мясо-красных микроклиновых гранитов.

Рис. 3. Зона бластомилонитов на контакте Устоярвинского пояса с гранитогнейсами Мурманского домена, микроклиновые и кварцевые жилы Fig. 3. The zone of blastomylonites on the contact between the Ustoyarvi Belt and granite-gneisses of the Murmansk domain, microcline and quartz veins

В породах Мурманского домена вблизи контакта с породными ассоциациями Устоярвинского зеленокаменного пояса наблюдается зона сплошных бластомилонитов по гранитогнейсам. Метаморфические комплексы Мурманского домена представлены гранитогнейсами и гнейсами по гранитоидам с прослоями амфиболитов. Породы микроклинизированы, степень микроклинизации увеличивается в северо-восточном направлении. Самыми древними в породах Мурманского домена являются мелкозернистые гнейсы – тоналитогнейсы и метадиориты. Они образуют реликтовые участки среди гранитов с различным содержанием микроклина (рис. 4). В них наблюдаются тонкие прожилки плагиогранитного состава и пегматиты. Наиболее ранние прожилки имеют белый цвет и содержат мало микроклина. В отдельных обнажениях встречаются мелкие складки.

Рис. 4. Мелкозернистые тоналито-гнейсы Мурманского домена

Fig. 4. Fine-grained tonalite-gneisses of the Murmansk domain

Устоярвинский зеленокаменный пояс прослеживается на 25 км между губами Печенга и Титовка. Он имеет сложную, но в целом отчетливо выраженную поясовую конфигурацию и непрерывно прослеживается в северо-западном направлении от р. Титовка до губы Амбарная на 25 км при ширине 0,25–2 км. Супракрустальные образования структуры сложены титовско-баренцевоморской толщей, в разрезе которой преобладают амфиболиты. Широко развиты также биотитовые, амфибол-биотитовые плагиогнейсы, метаультрабазиты. В подчиненном количестве встречаются магнетитовые кварциты, гранатовые и гранат-биотитовые гнейсы. Внутреннее строение шовной зоны контролируется протяженными сдвиговыми нарушениями. Горизонтальные дислокации подчеркиваются мощными зонами катаклазитов, милонитов, особенно вдоль тектонизированных контактов гранитоидов и амфиболитов ( Вороняева, 2003 ).

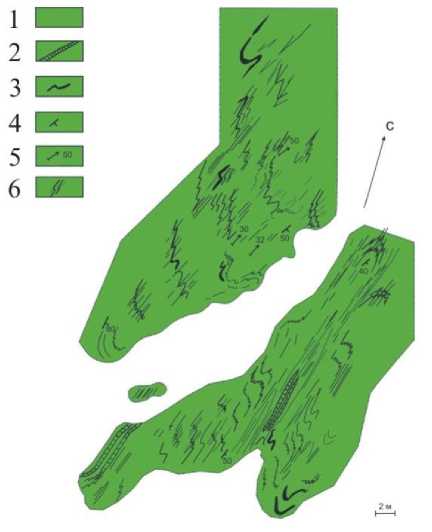

Породы пояса интенсивно тектонизированы, в центральной части наблюдаются вытянутые в северозападном направлении линзы преимущественно хлоритовых сланцев и гнейсов. Границы между этими линзами тектонические. Сланцы тектонизированы и смяты в складки с погружением шарниров по азимуту 350о под средними углами. Отмечены микросдвиговые зоны параллельно осевым поверхностям микроскладок. Первичных вулканических структур тут не наблюдается. В некоторых гнейсовых линзах встречаются прослои амфиболитов, иногда с гранатом, причем гранат концентрируется на границе с гнейсами – вплоть до гранатитов.

В породах Устоярвинского зеленокаменного пояса интенсивно проявлена складчатость. Характер складок был закартирован в его юго-восточном окончании, вблизи контакта с породами Мурманского домена (участок Туманный, рис. 5). Складки асимметричные, S- и Z-образные с преобладанием S-образных. Шарниры складок под средними углами погружаются по азимуту 350о. Осевые плоскости круто падают по азимуту 85°. На границе Мурманского домена и Устоярвинского пояса наблюдается зона бластомилонитов.

В пределах пояса широко развиты дайки, различающиеся по составу и степени измененности. Они секут все комплексы (рис. 6) и имеют преимущественно северо-восточное простирание, но нигде не пересекают тектоническую границу между Устоярвинским зеленокаменным поясом и Мурманским доменом. В пределах пояса встречены дайки долеритов, в которых клинопироксен нацело замещен амфиболом (это практически амфиболиты), но видна реликтовая офитовая структура, иногда дайки изменены полностью. Встречаются также дайки долеритов, в которых клинопироксен почти не изменен, наблюдается лишь тонкая кайма амфиболита вокруг него. Кроме того, нами описаны дайки оливиновых микроноритов и лампрофиров (спессартитов) с амфиболом (керсутит), авгитом, плагиоклазом, калиевым полевым шпатом, титанитом и апатитом.

-

1 – хлоритовые, карбонат-хлоритовые сланцы;

-

2 – массивные прослои

в кварц-хлоритовых сланцах;

-

3 – кварцевые прожилки;

-

4 – элементы залегания

сланцевости;

-

5 – шарниры складок;

-

6 – структурные линии, осевые поверхности складок

Рис. 5. Схема геологического строения детального участка Туманный Fig. 5. Geological scheme of the Tumanny detailed area

Рис. 6. Долеритовые дайки северо-восточного простирания Fig. 6. Dolerite dykes of the north-eastern strike

В районе Западной Лицы, на продолжении Урагубского комплекса, наблюдались хорошо сохранившиеся породы коматиит-базальтовой ассоциации: брекчиевидные лавы, метакоматииты с крупными оливинами. Брекчиевидные лавы представлены породой с угловатыми, вытянутыми по сланцеватости обломками, сцементированными амфибол-хлоритовыми сланцами (рис. 7). В некоторых обнажениях наблюдается чередование потоков с брекчиевидной структурой, потоков массивных и содержащих крупные выделения оливина (рис. 8). Наблюдаются реликты подушечной структуры (рис. 9).

Рис. 7. Брекчиевидные лавы Fig. 7. Brecciated lavas

Рис. 8. Чередование потоков массивных и содержащих крупные выделения оливина Fig. 8. Alternating of massive flows and flows with major olivine segregations

Рис. 9. Реликты подушечной структуры Fig. 9. Relics of pillow structures

Гнейсы в этом районе преимущественно биотитовые, местами массивные, местами тонкополосчатые, насыщенные тонкими прослоями гранитоидного материала. Более массивные участки имеют линзовидную форму и облекаются полосчатыми гнейсами (рис. 10 а , б ). Наблюдается несколько генераций гранитоидного материала: тонкие прожилки, более грубозернистый материал, параллельный полосчатости и секущие пегматитовые жилки, расположенные по срывам (рис. 11).

а

б

Рис. 10. Разновидности гнейсов: а – линзовидный участок массивных гнейсов, облегаемый зоной рассланцевания. В массивном гнейсе наблюдаются складки, в которые смяты тонкие гранитоидные прожилки; б – разлинзованные прослои гранитов и пегматитов

Fig. 10. Varieties of gneisses: а – lens-like area of massive gneisses enveloped in a schistosity zone. Massive gneiss shows folds, where fine granitoid veinlets are folded; б – lensed interlayers of granites and pegmatites

Рис. 11. Генерации гранитного материала: тонкие прожилки, более грубозернистый материал, параллельный полосчатости и секущие пегматитовые жилки, расположенные по срывам Fig. 11. Generations of granite material: fine veinlets, more coarse-grained material parallel to banding and intersecting pegmatite veins along shears

Петрохимическая характеристика пород Устоярвинского зеленокаменного пояса

По результатам геологических и петрографических исследований пород из разных блоков в Устоярвинской структуре были выделены четыре крупные геолого-петрографические группы: кислые породы (гнейсы), основные породы, залегающие в разрезе согласно, метагранитоиды и дайки. Дайки различаются по степени измененности и по минеральному составу и, возможно, принадлежат к различным возрастным группам. Сопоставление проводилось по всей породной ассоциации как Устоярвинского, Урагубского и Колмозеро-Вороньинского зеленокаменных поясов, так и контактирующих с ними пород Мурманского домена и Центрально-Кольского сегмента Кольско-Норвежского домена (Суормусского, Лиинахамарского и Луостаринского блоков).

Все основные и кислые породы этих структур были разделены по методу А. А. Предовского ( 1980 ) на группы первично осадочных и магматических пород. Среди пород кислого состава всех этих структур метаморфизованные вулканические разности выявлены только среди пород Мурманского домена. Породы кислого состава остальных районов относятся к метаосадочным образованиям (метаграувакки, метааркозы, метаполимикты и гидрослюдистые метапелиты). Основные породы реконструируются как метамагматиты.

Метод поиска трендов частично упорядоченных совокупностей случайных величин и анализ оценки меры близости (отличия) составов ( Козлов и др., 1999 ) пород показал, что степень близости (отличия) оценивается через медиану значений мер близости (отличия) химических составов отдельных пород Устоярвинского зеленокаменного пояса до вышеуказанных объектов, представленных совокупностями фигуративных точек химического состава.

Степень близости (отличия) оценивалась через медиану значений мер близости (отличия) химических составов отдельных пород Устоярвинского зеленокаменного пояса до вышеуказанных объектов, представленных совокупностями фигуративных точек химического состава. Для оценки степени значимости отличия составов можно воспользоваться значением статистики Пури – Сена – Тамуры.

С целью повышения надежности результатов сопоставлений и минимизирования возможного влияния на них метаморфических изменений для решения поставленной задачи были выбраны данные о содержании в породах SiO 2 , Al 2 O 3 , TiO 2 , ∑FeO, MgO, MnO, CaO, Na 2 O и K 2 O. Такие подвижные элементы, как CO 2 , H2O, Cl, F и т. д., из рассмотрения были исключены. Далее суммы полных силикатных анализов пересчитаны на 100 %. Затем было исследовано, к какой из выборок пород метаморфиты Устоярвинского зеленокаменного пояса наиболее близки. Для сравнения выбраны породы кислого состава: Мурманского домена в районе Ура-Губы и Териберки, Урагубской части зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья и породы Центрально-Кольского сегмента (Лиинахамарский и Луостаринский блоки). Сравнение состава амфиболитов и ассоциации пород кислого и основного состава из этих районов по аналогичному методу результатов не дало. Степень близости пород Устоярвинского зеленокаменного пояса к сравниваемым объектам различается не значимо, возможно, в связи с непредставительностью выборок.

Важно отметить, что в расчет не брались районы Мурманского домена и Центрально-Кольского сегмента, близкие к Устоярвинскому зеленокаменному поясу, так как в них могли быть опробованы породы его тектонических клиньев. Значения меры близости (отличия) составов пород вышеперечисленных районов к составам метаморфитов Устоярвинского зеленокаменного пояса и значимость отличий этих значений приведены в табл. 1. Анализ полученных данных показал, что при выбранном уровне значимости 0,05 по вещественному составу кислые породы Устоярвинского зеленокаменного пояса наиболее близки к породам кислого состава Урагубской структуры. Причем такой вывод можно сделать как при сравнении со всеми структурами в отдельности, так и с укрупненными группами, что повышает представительность данных и надежность выводов. Таким образом, с 95%-й долей вероятности на основе наших данных можно утверждать, что породы Устоярвинского зеленокаменного пояса сходны с породами зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья, т. е. являются его частью. Заметим, что в выборку пород кольской серии при проведении данных сопоставлений мы не включали данные о составе пород Суормусского блока, поскольку четкой границы между его комплексами и породами Устоярвинского зеленокаменного пояса, как показано выше, установить невозможно.

Таблица 1. Оценка меры близости (отличия) вещественного состава кислых пород Устоярвинского зеленокаменного пояса из Урагубской части зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья, Лиинахамарского блока, Луостаринского блока, Мурманского домена в районе Териберки, Мурманского домена в районе Ура-Губы ( а ), а также Устоярвинского зеленокаменного пояса из Урагубской части зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья, совокупности пород кислого состава кольской серии и совокупности пород Мурманского домена ( б )

Table 1. Estimation of the compositional proximity (difference) of acid rocks in the Ustoyarvi Greenstone Belt from the Ura-Guba area of the Kolmozero-Voronya Greenstone Belt, Liinakhamari Block, Luostari Block, Murmansk domain near Teriberka, Murmansk domain near Ura-Guba ( a ), as well as the Ustoyarvi Greenstone Belt from the Ura-Guba area of the Kolmozero-Voronya Greenstone Belt, association of acid rocks of the Kola series and association of rocks in the Murmansk domain ( б )

a

|

Устоярви |

Ug |

LB |

LU |

MDT |

MDU |

|

Ug |

1,48* |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

LB |

> 3,86 |

2 |

0 |

0 |

0 |

|

LU |

> 3,86 |

> 3,86 |

2,6 |

0 |

0 |

|

MDT |

> 3,86 |

> 3,86 |

> 3,86 |

2,7 |

0 |

|

MDU |

> 3,86 |

> 3,86 |

> 3,86 |

> 3,86 |

3,25 |

б

|

Устоярви |

Ug |

LB+LU |

MDT+MDU |

|

Ug |

1,37 |

0 |

0 |

|

LB+LU |

6,4 |

2 |

0 |

|

MDT+MDU |

7,58 |

2 |

2,6 |

Примечание. Условные обозначения: US – Устоярвинский зеленокаменный пояс; Ug – Урагубская часть зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья; LB – Лиинахамарский блок; LU – Луостаринский блок; MDT – Мурманский домен в районе Териберки; MDU – Мурманский домен в районе Ура-Губы; * – цифры в таблице, выделенные жирным шрифтом, показывают степень близости (отличия) вещественного состава пород соответствующего района к породам Устоярвинского зеленокаменного пояса (чем больше значение этой величины, тем выше степень отличия составов); цифры, расположенные в таблице ниже выделенных, показывают значение коэффициента Пури – Сена – Тамуры, который определяет, насколько значимо это отличие (оно значимо, если коэффициент больше 3,86).

Если принять такую точку зрения, интересным представляется вопрос о характере латеральной изменчивости состава пород и чертах эволюции данной структуры. Для решения этой задачи были найдены тренды относительно частично упорядоченной совокупности случайных величин, характеризующие изменение вещественного состава от образований зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья, через Ура-Губу к Устоярви (табл. 2). Отчетливо видно, что в этом направлении в метабазитах возрастает содержание MgO и ∑FeO, что может свидетельствовать о более высокотемпературном режиме их формирования. Обращает на себя внимание сходство трендов изменения вещественного состава кислых пород (F1) и метабазитов (F2): в этом направлении отмечается увеличение содержания SiO2, ∑FeO, MgO и обеднение Al2O3, MnO, CaO, Na 2 О, что позволяет предполагать связь вещества метаосадочных пород с метавулканитами при формировании комплексов пород данной структуры.

Таблица 2. Тренды изменения вещественного состава от образований зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья, через Ура-Губу к Устоярвинскому зеленокаменному поясу для пород кислого состава (F1) и метабазитов (F2). Коэффициенты при компонентах химического состава означают, насколько изменилось содержание соответствующего элемента в породе

Table 2. Trends in compositional changes from formations of the Kolmozero-Voronya Greenstone Belt through Ura-Guba to the Ustoyarvi Greenstone Belt for acid rocks (F1) and metabasites (F2). Coefficients for components of the chemical composition indicate changes in amounts of certain elements in the rock

|

SiO 2 |

TiO 2 |

Al 2 O 3 |

∑FeO |

MnO |

MgO |

CaO |

Na 2 O |

K 2 O |

|

|

1 |

0,11 |

0,02 |

–0,32 |

0,07 |

–0,41 |

0,6 |

–0,27 |

–0,27 |

0,46 |

|

2 |

0,34 |

–0,13 |

–0,28 |

0,20 |

–0,30 |

0,70 |

–0,39 |

–0,07 |

–0,08 |

Метакоматииты отмечаются и в Ура-Губе, и в районе Устоярви, и в самой зоне Колмозеро-Воронья. При их сопоставлении были использованы химические анализы тех пород зоны Колмозеро-Воронья, которые все исследователи относят именно к коматиитам (из расчетов были исключены химанализы пород г. Лешей, правильность отнесения которых к коматиитовой ассоциации как эффузивным образованиям вызывает сомнения ( Вревский, 1980; 1989; Смолькин, 1992 )). Особо отметим, что результаты, полученные при изучении коматиитов, рассматриваются авторами как предварительные. Без сомнения, для получения более полной картины необходимо детальное исследование также данных по геохимии редких и редкоземельных элементов. К сожалению, такая информация по отдельным частям этой крайне интересной шовной зоны на сегодня отсутствует. Получение и анализ таких данных представляется авторам задачей будущего. В связи с этим в работе использовалась лишь информация по содержанию петрогенных элементов, доступная для всех участков этого крайне интересного геологического объекта.

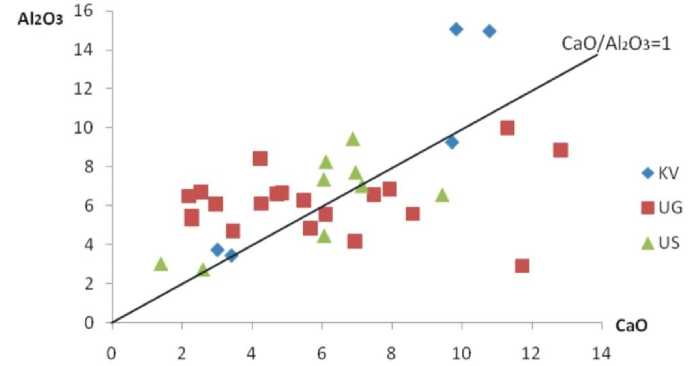

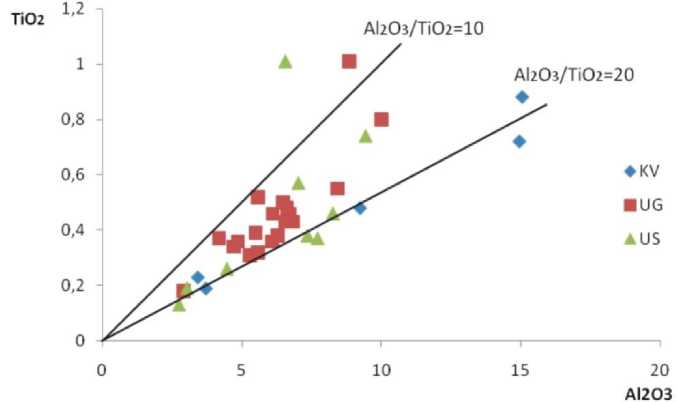

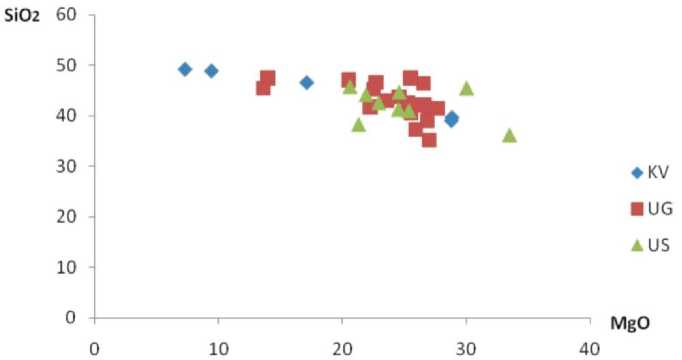

Для установленных коматиитов зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья, Ура-Губы и хлоритовых сланцев Устоярвинской структуры (предположительно коматиитов) на диаграмме Al 2 O 3 – CaO (рис. 12, а ) установлено следующее значение отношения CaO / Al2O3: большинство точек попадает в область, где CaO / Al2O3< 1. Часть точек коматиитов попадает в область диаграммы, где значение отношения CaO / Al2O3 > 1. Разброс отношения CaO / Al2O3 имеет различные причины: для субвулканических тел он обусловлен подвижностью Al2O3 и CaO при хлоритизации и серпентинизации, а для вулканических образований – суммарным эффектом процессов карбонатизации, хлоритизации и амфиболизации. На диаграмме Al2O3 – TiO2 (рис. 12, б ) сравнивались метакоматииты различных структур. Большая часть метакоматиитов Ура-Губы и Колмозеро-Воронья располагается между линиями с отношением Al 2 O 3 / TiO 2 , равным 10 и 20, образуя поле Al-деплетированных пород.

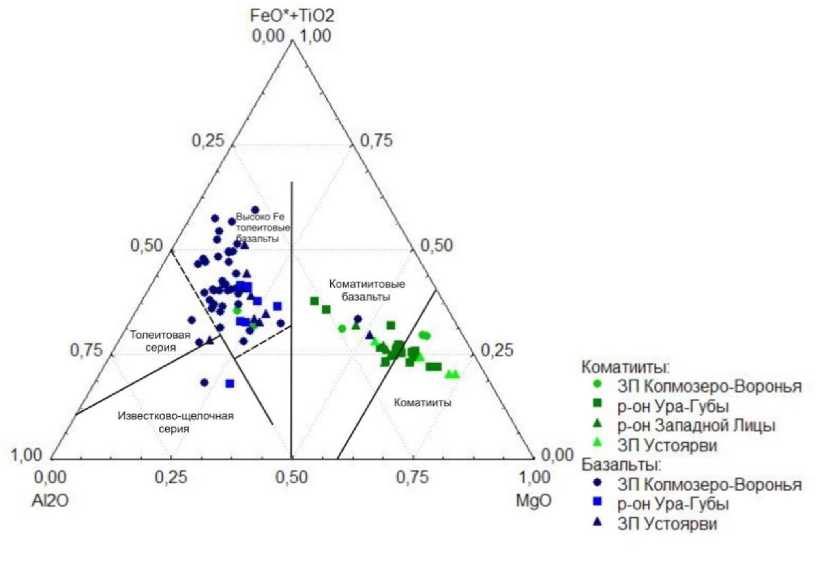

На тройной классификационной диаграмме Л. Дженсена (рис. 13), скорректированной П. Ригвудом из ( Смолькин и др., 2000 ), в пределах коматиит-базальтовой ассоциации зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья, районов Ура-Губы, Западной Лицы и Устоярвинского зеленокаменного пояса выделяются собственно коматииты, коматиитовые базальты, базальты толеитовой и известково-щелочной серий, а также высокожелезистые толеитовые базальты.

Расположение коматиитов Устоярвинского зеленокаменного пояса близко к коматиитам зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья, они также попадают в область между Al2O3 / TiO2 = 10 и 20, единичные анализы располагаются выше отношения Al2O3 / TiO2 = 10. Из диаграммы MgO – SiO2 (рис. 12, в ) видно, что породы Урагубского и Устоярвинского зеленокаменных поясов сходны по магнезиальности (образования зеленокаменного Устоярви чуть более насыщены MgO). О магнезиальности коматиитов зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья однозначно говорить сложно из-за большого разброса значений.

На рис. 13 большая часть базальтов вышеперечисленных районов попадает в поле высокожелезистых толеитовых базальтов, единичные анализы пород зеленокаменных поясов Колмозеро-Воронья и Устоярви попадают в поле коматиитовых базальтов. Коматииты располагаются в поле коматиитовых базальтов и коматиитов, незначительная часть их попадает в поле базальтов. Общий эволюционный тренд коматиит-базальтовой серии зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья и его Устоярвинского и Урагубского фрагментов направлен от перидотитовых коматиитов к высокожелезистым базальтам.

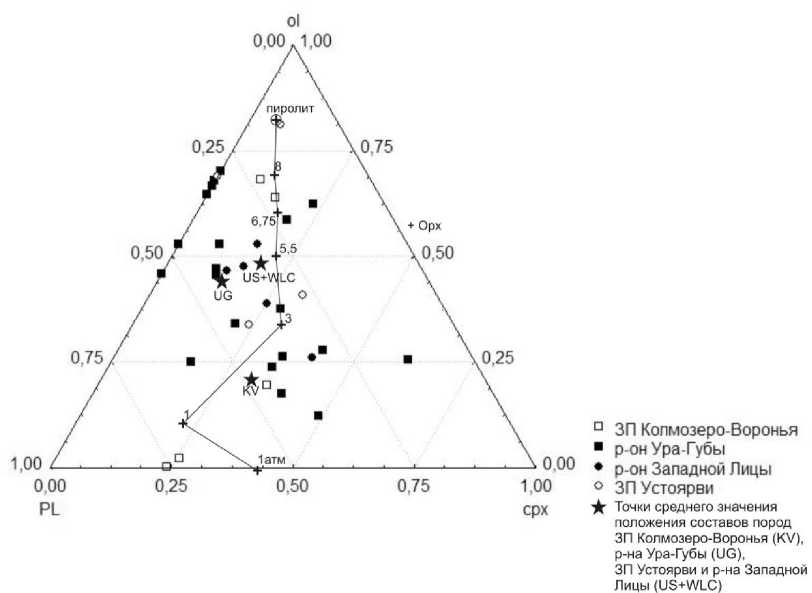

Чтобы определить P-T параметры образования коматиитов, химические анализы пород зеленокаменных поясов Колмозеро-Воронья, Ура-Губы, Устоярви и района Западной Лицы были пересчитаны по методу CIPWD с использованием специально разработанной для этого диаграммы М. И. Дубровского (рис. 14) (Дубровский, 2012). Установлено, что коматииты Устоярвинского зеленокаменного пояса кристаллизовались при давлении около 5 ГПа, района Ура-Губы – около 4,5 ГПа, зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья – около 2 ГПа. С учетом этих данных и интерпретацией положения точек состава пород на данной диаграмме можно предположить, что коматииты Устоярвинского зеленокаменного пояса являются также и более высокотемпературными образованиями, что хорошо коррелируется с данными, полученными для метабазальтов. При этом данный вывод не согласуется с выводами, сделанными предыдущими исследователями (Смолькин и др., 2000). С учетом такого противоречия, а также малого количества анализов по коматиитам, наметившуюся для них тенденцию авторы рассматривают как предварительный результат. Как было отмечено выше, для получения более надежных данных необходимо также изучение распределения в породах редких и редкоземельных элементов.

в

Рис. 12. Соотношение CaO – Al2O3 ( a ), Al2O3 – TiO2 ( б ) и MgO – SiO2 ( в ) в коматиитах зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья (KV), его Урагубской части (UG) и Устоярвинского зеленокаменного пояса – р-н Западной Лицы (US)

Fig. 12. Ratio of CaO – Al2O3 ( a ), Al2O3 – TiO2 ( б ), and MgO – SiO2 ( в ) in komatiites of the Kolmozero-Voronya Greenstone Belt (KV), its Ura-Guba area (UG) and the Greenstone Belt of the Ustoyarvi-Western Litsa area (US)

Рис. 13. Соотношение главных компонентов коматиитов и базальтов зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья, районов Ура-Губы и Западной Лицы и зеленокаменного пояса Устоярви Fig. 13. Major components ratio for komatiites and basalts in the Kolmozero-Voronya Greenstone Belt, Ura-Guba area, Western Litsa area and Ustoyarvi Greenstone Belt

Рис. 14. Положение коматиитов на основании ol-cpx-pl тетраэдра ol-cpx-pl-opx как проекции из объема изоплетического тетраэдра fo-fa-di-hd-ab-an-en-fs ( Дубровский, 2012 ) Fig. 14. Position of komatiites at the base ol-cpx-pl of tetrahedron ol-cpx-pl-opx as projections from volume of isopleth tetrahedron fo-fa-di-hd-ab-an-en-fs ( Dubrovsky, 2012 )

Заключение

Изучение состава пород с использованием методики, разработанной Е. В. Мартыновым ( Козлов и др., 1999 ), включающей метод поиска трендов частично упорядоченных совокупностей случайных величин и анализ оценки меры близости (отличия) составов пород позволяет сделать вывод, что Устоярвинский зеленокаменный пояс является составной частью ранее выделявшегося пояса Ура-Губа – Колмозеро-Воронья. Данный вывод дополняется материалами о том, что с запада на восток породы Суормусского блока становятся все более насыщенными тектоническими клиньями пород Устоярвинского зеленокаменного пояса. Аналогичное исследование проводилось и для основных пород Мурманского домена, расположенных близко к структуре Устоярви. В работе Л. В. Вороняевой и В. И. Пожиленко ( Вороняева и др., 2008 ) в пределах Мурманского домена установлено наличие прослоев пород основного состава, относящихся к Устоярвинскому зеленокаменному поясу. При геологическом изучении Мурманского домена, граничащего с поясом Устоярви, нами были выделены такие же прослои основных пород, но тенденции уменьшения их содержания при удалении от района Устоярви не установлено, они развиты локально. Оценены Р-Т параметры образования коматиитов зеленокаменных поясов: коматииты Устоярвинского зеленокаменного пояса – около 5 ГПа, района Ура-Губы – около 4,5 ГПа, зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья – около 2 ГПа. С учетом этих данных и интерпретацией положения точек состава пород на диаграмме М. И. Дубровского ( 2012 ) можно предположить, что коматииты Устоярвинского зеленокаменного пояса являются не только более высокобарическими, но и более высокотемпературными образованиями, что хорошо коррелируется с данными, полученными для метабазальтов. Данный вывод авторы рассматривают как предварительный.

Работа выполнена в рамках тем государственного задания № 0226-2019-0052 (№ FMEZ-2022-0025) и № 0128-2021-0004.