Геология и археология южной Тувы

Автор: Дроздов Николай Иванович, Макулов Владимир Иванович, Чеха Виталий Петрович

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: История и археология

Статья в выпуске: 3 (3), 2006 года.

Бесплатный доступ

Территория Южной Тувы в приграничной с Монголией полосе долгое время оставалась наименее изученной в природном, археологическом плане. В представленной работе впервые наиболее полно приведены результаты геолого-геоморфологических и археологических исследований, проведенных совместными полевыми отрядами Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева и Красноярской лаборатории археологии и палеогеографии Средней Сибири Института археологии и этнографии СО РАН в 2003-2005 гг. Исследования проводились по северной окраине Убсунурской впадины, примыкающей к хребтам Западный и Восточный Танну-Ола, а также в пределах низкогорий указанных хребтов на протяжении около 500 км - от р. Тэс-Хем на востоке до р. Саглы на западе.

Геология тувы, археология тувы, геоархеологические исследования в туве, геолого-геоморфологическая характеристика тувы, палеолит южной тувы

Короткий адрес: https://sciup.org/144152824

IDR: 144152824

Текст научной статьи Геология и археология южной Тувы

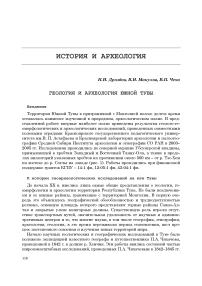

Территория Южной Тувы в приграничной с Монголией полосе долгое время оставалась наименее изученной в природном , археологическом плане . В пред ставленной работе впервые наиболее полно приведены результаты геолого - ге оморфологических и археологических исследований , проведенных совместными полевыми отрядами Красноярского государственного педагогического универ ситета им . В . П . Астафьева и Красноярской лаборатории археологии и палеогео графии Средней Сибири Института археологии и этнографии СО РАН в 2003– 2005 гг . Исследования проводились по северной окраине Убсунурской впадины , примыкающей к хребтам Западный и Восточный Танну - Ола , а также в преде лах низкогорий указанных хребтов на протяжении около 500 км – от р . Тэс - Хем на востоке до р . Саглы на западе ( рис . 1). Работы проводились при финансовой поддержке грантов КГПУ – 14-1 фп , 12-05-1 фп , 43-04-1 фп .

К истории геоархеологических исследований на юге Тувы

До начала XX в . имелись лишь самые общие представления о геологии , ге оморфологии и археологии территории Республики Тува . Не были исключени ем и ее южные районы , граничащие с территорией Монголии . В первую оче редь это объяснялось географической обособленностью и труднодоступностью региона , основную площадь которого представляют горные районы Саяно - Ал - тая и закрытые узкие межгорные долины . Существенную роль играли отсут ствие транспортных путей , значительная удаленность от научных и админис тративных центров и то , что многие науки , в том числе география , этнография , археология , геология , в это время переживали период становления , шел про цесс постепенного освоения и изучения новых территорий мира .

Начало научных геологических и географических исследований в Туве было положено экспедицией известного географа и путешественника П . А . Чихачева , проведенной в 1842 г . в долине р . Хемчик . Эти работы явились составной частью широкомасштабных исследований , проведенных П . А . Чихачевым в 1842–1845 гг .

на Алтае , в Западном и Восточном Саяне , Минусинской котловине и послужи ли основой для составления первой геологической схемы обследованных реги онов .

Существенный вклад в изучение и описание Тувы внесли участники первой Сибирской экспедиции Русского Географического общества Л . Э . Шварц , руково дивший экспедицией , и И . С . Крыжин , являвшийся военным топографом . В 1858 г . во время путешествия по некоторым районам республики участники эк спедиции собрали значительную геологическую коллекцию и произвели первую топографическую съемку центральной и восточной частей Восточного Саяна .

В 1877 и 1879 гг . в Монголии и соседнем Урянхайском крае ( Туве ) работала экспедиция под руководством известного русского географа и путешественника Г . Н . Потанина , которая собрала значительный объем сведений по различным отраслям знаний этого уникального края : геологии , географии , топографии , ар хеологии , биологии и зоологии . Существенный комплекс экспедиционных ис следований был проведен в интересующих нас районах – окрестностях озера Убсу - Нур , Западном Танну - Ола и долине р . Торгалык ( южный ). В 1892 г . бота ник П . Н . Крылов в пределах хребтов Танну - Ола описал 636 видов растений , из них 450 впервые . В составе потанинской экспедиции в 1879 г . впервые принял участие археолог и этнограф А . В . Адрианов ( акцизный чиновник , правитель дел Красноярского подотдела Русского Географического общества ). В 1881 г . А . В . Адрианов продолжил исследования на территории Западной Тувы , возгла вив первую археологическую экспедицию . В плане археологического изучения его в первую очередь привлекали видимые памятники : курганы , каменные из ваяния и древние наскальные рисунки . Эти археологические объекты весьма широко были представлены на обследованных территориях и о них прежде все го рассказывали местные жители при расспросах . Специальными поисками па мятников древнего каменного века в Туве А . В . Адрианов не занимался . Это бы ло обусловлено в первую очередь тем , что в то время в России палеолитоведе ние находилось в стадии зарождения и делало свои первые шаги .

Последователем А . В . Адрианова в изучении археологических памятников Тувы явился археолог и этнограф Д . А . Клеменц , путешествовавший по ее за падным районам в 1885, 1887, 1891 и 1892 гг . Как и его предшественники , он отмечал местоположения видимых археологических объектов , относящихся в основном к эпохе палеометалла и C редневековья . Одновременно исследователь проводил геологические , географические и другие виды обследований ( отме тим , что комплексность и многоплановость исследований были характерны практически для всех экспедиций того времени ). Тем не менее при всех успехах отдельных исследователей к началу ХХ в . Тува оставалась слабо изученным ре гионом во всех областях науки .

В начале XX в. интенсивность исследований территории Тувы, проводимых геологами, географами и археологами, значительно увеличилась. Среди исследователей можно отметить И.П. Рачковского, Б.М. Порватова, Г.Е. Грум-Гржи-майло и др. С именем последнего связывается первое упоминание о каменном веке изучаемого нами региона: «Первое упоминание о наличии памятников ка- менного века в Северо-Западной Монголии («без ближайшего, однако, указания местности») принадлежит известному географу Г.Е. Грум-Гржимайло и сделано им еще в начале XX в.» [Кудрявцев, 2002 : 142].

В период существования Тувинской Народной Республики (1921–1944 гг .) ве дущее значение имели исследования АН СССР . Значительный вклад в изуче ние геологии и географии Тувы внесли : З . А . Лебедева , В . А . Кузнецов , М . В . Ки риллов , С . В . Обручев , И . С . Гудилин , И . Г . Нордега , Л . Д . Шорыгина , И . И . Белос - тоцкий , В . П . Маслов , Э . М . Мурзаев и др . Работы многочисленных экспедиций АН СССР носили , как правило , узконаправленный характер . Широкий размах они приобрели после вхождения Тувы в состав СССР в 1944 г ., и особенно в 50– 60- е гг . прошлого века . Отметим капитальные работы по растительности Тувы ( К . А . Соболевская ), животному миру ( А . М . Янушевич , П . П . Сушкин ), по почвен ному покрову ( Б . Ф . Петров , М . В . Кириллов ), по геологии , геоморфологии ( В . П . Маслов , Н . С . Зайцев , Э . М . Мурзаев , В . А . Обручев ).

Что касается археологических исследований , то их интенсификация , упоря доченность и планомерность также связаны с периодом 50–60- х гг . минувшего столетия . Но еще ранее в Туве было сделано весьма примечательное открытие – выявлены памятники каменного века и , в частности , относящиеся к эпохе пале олита . Их первооткрывателем является замечательный советский археолог С . А . Теплоухов . В 1926, 1927 и 1929 гг . он участвовал в работах Монгольской экспедиции АН СССР , проводившей исследования на территории Монголии и Тувы . Первое местонахождение каменных предметов в Центральной Туве было найдено С . А . Теплоуховым вблизи оз . Чедер . Археологический материал был зафиксирован на песчанных выдувах террасы р . Ангачи [ Монгуш 1980 : 36; Аб рамова , Астахов , Васильев , Ермолова , Лисицын 1991 : 6]. С . А . Теплоухов нахо дил их близкими материалам палеолитических стоянок Монголии . Однако ма териалы не были опубликованы автором открытия и не привлекли должного внимания специалистов того времени . Собранная коллекция позднее была час тично опубликована Г . П . Сосновским [1940 : 87] и Л . Р . Кызласовым [1958 : 71]. Значение открытий , сделанных С . А . Теплоуховым в Туве , было по достоинству оценено его последователями . В частности , академик А . П . Окладников , харак теризуя итоги работ А . П . Теплоухова , писал : « Пионером археологических иссле дований в Туве был , как известно , выдающийся советский археолог С . А . Тепло - ухов , которому мировая наука обязана фундаментальной периодизацией архе ологических памятников Южной Сибири , являющейся и до настоящего време ни основой всех дальнейших работ . С . А . Теплоухов в своих раскопках и разве дочных поисках впервые приоткрыл завесу над загадочной в то время археоло гией Тувы . Он не только установил факт наличия в Туве памятников скифо - си бирского облика , ввел их в общую систему истории культуры степных племен Евразии , но и первым обнаружил здесь следы деятельности человека несрав ненно более раннего времени – нашел каменные орудия . Его поиски , открытия и выводы в полной мере сохраняют свое значение . Так началась уже в 20- х гг . нашего века научная , на уровне самых высоких мировых стандартов , археоло гическая работа в Туве » [ Окладников 1980 : 4].

Начало 1950- х гг . для изучения археологического прошлого Тувы было озна меновано тем , что здесь начали работу сразу две экспедиции . Одна из них была организована Тувинским научно - исследовательским институтом языка литера туры и истории ( ТувНИИЯЛИ ). С 1951 по 1958 гг . ее руководителем был С . И . Вайнштейн , а с 1960 по 1980 гг . ее возглавлял М . Х . Маннай - оол [ История Тувы . Т . 1 2001 : 5]. Экспедицией проведен ряд замечательных исследований и сделаны открытия , среди которых особое место принадлежит раскопкам уни кального погребального комплекса « царского » кургана Аржан , а также откры тию ряда палеолитических стоянок в различных , в том числе южных районах Тувы .

Вторая экспедиция была организована Московским государственным уни верситетом и работала в Туве с 1953 по 1980 гг . под руководством Л . Р . Кызласо - ва [ История Тувы . Т . 1 2001 : 5]. Экспедиция достигла весьма существенных ус пехов в археологическом поиске , в том числе и в накоплении сведений о пале олитических местонахождениях Тувы , но основное внимание она уделяла изу чению памятников эпохи палеометалла и Средневековья .

В период 1959–1963 гг . значительный объем работ по изучению древнего ме таллургического производства Тувы и разработке рудных месторождений про вел Я . И . Сунчугашев . Исследователем были открыты и обследованы несколько центров древней металлургии и месторождений руд , которые интенсивно раз рабатывались в древности и являлись мощной сырьевой базой для развития ме таллургического производства .

В 1957 г . начала свою работу Тувинская комплексная археолого - этнографи ческая экспедиция Института этнографии АН СССР под руководством Л . П . По тапова . Исследования велись несколькими отрядами , которыми руководили С . И . Вайнштейн , В . П . Дьяконова и А . Д . Грач . Одним из наиболее важных ито гов работы этой экспедиции было открытие в долине р . Саглы первого палеоли тического местонахождения с археологическим материалом леваллуа - мустьер - ского облика [ Абрамова , Астахов , Васильев , Ермолова , Лисицын 1991 : 8].

Наиболее масштабные археологические исследования проводились в Туве в 60–90- е гг . XX в . Саяно - Тувинской экспедицией Ленинградского отделения Ин ститута археологии ( ЛО ИА ) АН СССР под руководством А . Д . Грача . Парал лельно осуществлялись масштабные геолого - геоморфологические работы , про водимые известным красноярским ученым - геологом , преподавателем Красно ярского государственного педагогического института А . Ф . Ямских [ Астахов , Ям ских , 1995 : 4–9]. Этот этап стал качественно новым в изучении палеолита Ту вы , были открыты десятки палеолитических стоянок в различных ее районах [ Астахов 1986 : 6–8; Абрамова , Астахов , Васильев , Ермолова , Лисицын 1991 : 8; История Тувы . Т . 1 2001 : 5]. В числе этих памятников были стоянки , относящи еся к эпохе среднего и раннего палеолита .

В 1962 г. в составе Красноярской археологической экспедиции ЛО ИА АН СССР, работающей в Туве, начал исследования научный сотрудник ЛО ИА С.Н. Астахов, который непосредственным образом специализировался на изучении палеолитических памятников. В 1965 г. он возглавил палеолитический от- ряд Саяно-Тувинской экспедиции. Основные открытия и результаты по изучению палеолитических комплексов на юге Тувы принадлежат именно этому отряду. На южных склонах Восточного и Западного Танну-Ола, в долинах рр. Саглы, Торгалык, Хемчик, Ус, Енисей были обнаружены и частично обследованы несколько десятков местонахождений каменного века, охватывающих хронологический период от раннего палеолита до неолита. Основные итоги исследований были обобщены в десятках научных статей и ряде монографий, где вместе с характеристикой археологических материалов дана их хронологическая интерпретация, выделены памятники, относящиеся к раннему, среднему и позднему палеолиту, неолитическому времени [Астахов 1986; Абрамова, Астахов, Васильев, Ермолова, Лисицын 1991]. Автором открытий особо отмечалась определенная закономерность в расположении археологических материалов, которые, как правило, лежат на поверхности, что не дает возможности привлечь для их интерпретации геостратиграфию [Астахов, 1990 : 40]. В то же время С.Н. Астахов находит много общих черт в облике археологических коллекций местонахождений Южной Тувы и Монголии.

В 70–90- х гг . ХХ века около 90 памятников каменного века были выявлены В . И . Кудрявцевым в различных участках котловины оз . Убсу - Нур [ Кудрявцев 2002 : 144]. В эти же годы несколько десятков палеолитических и неолитичес ких местонахождений на юге Тувы и в прилегающих районах Монголии были открыты отрядами ИИФиФ СО АН СССР , работавшими совместно с археолога ми Тувы и Монголии [ Худяков , Плотников , Данченко 1988 : 54–88; Деревянко , Дорж , Васильевский и др .1986, 1987, 1990].

В 1990–1991 гг . в устьевом участке р . Шалаш значительную коллекцию ка менного инвентаря верхнепалеолитического облика собрал геолог В . А . Попов . Он же сделал ряд единичных находок на других местонахождениях в долине р . Торгалык [ Кудрявцев 2002 : 144].

В 1999 г . протяженный рекогносцировочный маршрут по южным районам Тувы был проведен отрядом ИАиЭ СО РАН под руководством А . П . Деревянко . В процессе исследований были открыты несколько новых палеолитических мес тонахождений и обследованы уже известные памятники [ Кудрявцев 2002 : 144].

Весьма существенные работы по учету и картографированию археологичес ких памятников Тувы были осуществлены группой тувинских ученых . Важ нейшим итогом этих исследований явились составление и публикация Свода археологических памятников Республики Тува [1994].

Сегодня археологические , геоморфологические , палеогеографические иссле дования в Туве продолжают вести исследователи из различных научных и об разовательных центров Санкт - Петербурга , Кызыла , Новосибирска , Краснояр ска , Германии .

В 2003–2005 гг. на юге Тувы совместными отрядами Красноярского государственного педагогического университета (КГПУ) им. В.П. Астафьева и Красноярской лаборатории археологии и палеогеографии Средней Сибири Института археологии и этнографии (КЛАПСС ИАиЭ) СО РАН были проведены комплексные геолого-геоморфологические и археологические исследования и оценка об- следованной территории с точки зрения перспектив открытия новых местонахождений палеолита и изучения уже известных памятников, определено их современное техническое состояние.

В процессе работ были открыты и вновь обследованы более 20 разновремен ных палеолитических стоянок , расположенных в долине р . Тэс - Хем , вблизи устья ее правого притока р . Тыттыг - Хем ( Тэс - Хем 1–3), в устье р . Ирбитей ( Ир - битей 1–6), в долине р . Торгалык ( Торгалык 1–9), в долине р . Улатай ( Улатай 1,2), в долине р . Борщоо - Гол ( Борщоо - Гол ), группа местонахождений в долине р . Саглы и др . [ Дроздов , Дроздов , Макулов , Чеха 2003 : 120–126; Дроздов , Ма - кулов , Чеха 2004 : 37–48; Дроздов , Макулов , Чеха , Заика 2005 : 41–45]. Нако нец , в 2005 г . нами была детально исследована восточная часть Торгалыкской впадины и получены новые материалы по геолого - геоморфологическому строе нию и археологии этого района .

Геолого - геоморфологическая характеристика

В современном рельефе выделяется южная горная дуга , которую составляют хребты Западный и Восточный Танну - Ола . Южнее хребтов в пределы Тувы за ходит северная часть Убсунурской впадины , которая является составным эле ментом более крупной бессточной котловины Больших озер Западной Монго лии . Танну - Ола служит частью мирового водораздела между бассейном Север ного Ледовитого океана и бессточными впадинами Центральной Азии . Этот гео графический рубеж определяет резкую границу ландшафтов . Севернее разви ты горная тайга и степи в межгорных впадинах , южнее – полупустынные степи ( ландшафты монгольского типа ).

В структурно - геологическом плане Западный Танну - Ола является горстом , образованным на месте синклинория , заполненного дислоцированной мощной толщей позднепалеозойских отложений – песчаников , аргиллитов , конгломера тов . Осевую часть хребта слагают пестроцветные песчаники девона , образу ющие крутую синклинальную структуру , осложненную сбросами . Восточный Танну - Ола в структурном плане является горст - антиклинорием , сложенным главным образом эффузивными кембрийскими толщами с интрузиями грани тов [ Геология Тувинской АССР 1990].

Современный рельеф хребтов отражает определенным образом простирания и ориентировку древних структурных элементов . Так , северо - восточное прости рание хребта Западный Танну - Ола ( Западно - Танну - Ольского синклинория в современной тектонической структуре ) совпадает с простиранием в девоне оси позднепалеозойской геосинклинали . Основные геоморфологические черты тер ритории начали складываться в основном в послеюрское время в результате длительного выравнивания ( пенепленизации ) и срезания древних геологичес ких структур . Остатки пенеплена прекрасно сохранились в вершинных частях хребтов в виде выровненных , всхолмленных поверхностей .

С началом неотектонического этапа развития (миоцен-плиоцен) территория нынешних хребтов Танну-Ола начала испытывать поднятия, причем ограничивающими хребты в пространстве были новые региональные широтные сбросы северного и южного склонов (Северо-Таннуольский и Южно-Таннуольский разломы). Оживились и древние мериодинальные разломы земной коры. Все это начало создавать достаточно сложную сводово-глыбовую структуру хребтов. В это же время происходили относительное опускание южнее хребтов и формирование Убсу-Нурской впадины с накоплением вдоль фаса хребтов континентальных конгломератов, песков, глин мощностью до 300 м. Содержащаяся в них фауна пресноводных моллюсков позволяет относить отложения к плиоцену [Зайцев 1997]. Речная сеть в этот период, похоже, значительно отличалась от современной. Об этом говорят обнаруженные нами фрагменты древних речных долин субширотного направления на южном склоне хребта Восточный Танну-Ола. В настоящее время реки имеют преимущественно субмериональный характер. Уже в позднем илиоцене – раннем плейстоцене высота Западного Тан-ну-Ола составила 2500–3000 м [Алтае-Саянская… 1969]. В четвертичном периоде поднятие хребтов и обособление Убсу-Нурской впадины продолжались. Произошло глубокое эрозионное расчленение горных сооружений. Более слабые поднятия в виде террас главных рек фиксируются и в области впадины. Горы в это время подвергались в верхнем ярусе оледенению с формированием каров, цирков, трогов, конечных морен. На участках, не охваченных ледниками, образовывались курумы, осыпи, нагорные террасы, прочие криогенные формы, у подножия гор – делювиально-пролювиальные формы, в пределах впадин были распространены процессы аридной денудации и аккумуляции с образованием останцового рельефа, котловин выдувания. В долинах рек, как в пределах гор, так и на равнинах, происходило формирование террас.

В настоящее время в морфоструктурном плане хребты Танну-Ола представляют эпиплатформенные «возрожденные» сводово-глыбовые горы. Водораздельная часть хребта Западный Танну-Ола имеет абсолютные высоты 2500–3000 м. Это выровненные поверхности, лишенные леса (гольцы). По морфологии водораздельные поверхности разделяются на три типа: гольцовые гряды и гребни с крутыми отвесными склонами, обрывающимися в глубокие кары и троги; гольцовые вершины округлой формы; плоские пологонаклонные равнинные поверхности (рис. 2). Реки южного направления, стекающие с хребта, глубоко врезаны и часто имеют вид ущелий. В сторону Убсунурской впадины среднегорный сильно расчлененный рельеф сменяется низкогорным. На крайнем западе (между долинами рек Чаг-Адыр и Саглы), востоке (верховья Чаат-Холь), где абсолютные впадины приближаются к 3000 м, развит альпийский рельеф. Восточный Танну-Ола – средневысокогорный хребет с абсолютными отметками вершинных частей 2000–2600 м (рис. 3). Последние в ландшафтном отношении представляют зону горных тундр или гольцовую (верхняя граница леса располагается примерно на уровне 1700–2000 м). Самая характерная черта этой зоны – наличие обширных пенепленизированных равнинно-холмистых водораздельных поверхностей. Гольцы даже при узости гребней характеризуются плоскими площадками. Характерно обилие курумов, нагорных террас, различных форм мерзлотного рельефа. Расположенные здесь истоки рек, направленных на юг, отличаются очень широкими и неглубокими долинами с отлогими склона- ми. Небольшие водотоки в долинах имеют равнинный характер. К югу, при снижении абсолютных отметок хребта до 1000–1500 м, постепенно увеличивается степень эрозионного расчленения. Водоразделы приобретают вид узких гребней, острых зубчатых вершин. Долины рек и ручьев имеют облик ущелий. В целом южный склон хребта очень крутой и, по сути, представляет переработанные эрозией тектонические уступы горст-антиклинария. По морфологии речных долин выделяются два участка: 1) перед самым выходом рек из гор, где долины представляют глубокие ущелья; 2) вышерасположенные участки долин с V-образным профилем (например, р. Холь-Ежу). Это следы двух эрозивных циклов, наиболее молодой приурочен к нижним частям долин. При этом обычно две надпойменные террасы (15–20 м и 40–50 м) развиты только на участке позднейшего эрозионного цикла. При выходе горных долин в Убсунурскую впадину верхняя терраса обрывается [Белостоцкий 1958]. От Убсунурской впадины хребты отделены Убсунуро-Таннуольской зоной глубинного разлома, выраженной в рельефе сбросовым уступом [Алтае-Саянская горная область... 1969].

Убсунурская впадина в геологическом отношении является северной частью котловины Больших озер Западной Монголии . В строении впадины участвуют палеогеновые , неогеновые озерно - аллювиальные , неоген - раннечетвертичные и четвертичные аллювиально - пролювиальные отложения общей мощностью до 1000 м . Абсолютные отметки впадины колеблются в пределах 750–1200 м . У подножья хребтов Танну - Ола расположены прекрасно выраженные делювиаль но - пролювиальные шлейфы и конусы выноса рек . Эти формы в целом создают по периферии хребта Восточный Танну Ола районы мелкосопочного рельефа . Из - под покрова делювиально - пролювиальных отложений выступают островные холмы , низкие горы , гряды , сложенные палеозойскими породами . Река Тэс - Хем и ее правые притоки имеют широкие долины с поймой и первой террасой высо той 10–15 м . Террасы рек , стекающих с хребтов Танну - Ола и рассекающих шлейфы и конусы выноса , имеют высоту до 30–40 м , а на реках Деспен и Холу , где они являются цокольными , высота их достигает 100 м . Аккумулятивные террасы высотой 3–3,5, 8–12 и 15–20 м в долине р . Холу вложены в конус выно са , сложенный дислоцированными третичными отложениями . Террасы рек сла гаются грубообломочными , валунно - галечниковыми отложениями . К югу раз мер аллювиального материала уменьшается , а к центральной части впадины он замещается песками и глинами .

По данным Б . А . Борисова и Е . А . Мининой [ Геология Тувинской АССР 1990 ] , к Убсунурской впадине отнесена лишь территория восточнее долины р . Ирбитей . Западнее , в границах Тувы , последовательно выделяются Торгалыкская , Ханда - гайтинская , Саглинская впадины ( рис . 1). Полагается , что эти впадины осложня ют южное крыло Западно - Таннуольского горста и ограничены разломами . Мор фология рельефа этих впадин более сложная , а днища приподняты на большую высоту , чем в Убсунурской котловине . При любом варианте днища впадин пред ставляют большей частью щебнистые , песчаные денудационные цокольные рав нины с островными горами , грядами и массивами мелкосопочника . Последние

к S « н

х

a к s в к

e.

н

cm

H'

S

5 5

к S в ф к

Л

2 =s

Й ей

к н «

S

S

Л И к

S

Л

К К к

н

Л о К

Ц ей

ф

к к о a

л S к У ей К

ей В.

к У о н

Й

к н

о ей

н ей У « ей е.

H

х,

К н

н ей У « ей й И

и «

Ф «

л

ф

л И И ф S

к л й ф н к

к ей И

н

к У о

И й ф S

К S

К

л к и к н

« е.

S

ей a

to

л И л й ф

о И о

И

к ^<

К И

« ей

H

e.

к

и о К о

« ф е. ей И

К

« о

и о К К

Ц

к

н

e.

к ей е.

X ей й ф

'©’’К

н ей й a к a

H

e.

X ей е.

л И И ф ф е.

У

и к к н

«

S ей a

В a a а 5

и о

« ф н к

S

co

^ ей

ей И а о « § р S

и

S

S I rt ’go

А? К ей ей И

S

л

H

л И к

н

« И ей X

о о К К

л к л й о И о Ц

л И о К

Ц ей

ф

К S ей И К ей a

к s ей И

х

к

H

и ф е. a s о И к

У о a

й ф S

« ей И

H

« ей И о

S ф х

см

« ей И о

И К

о

см со

ей И И ф

л

И

сложены главным образом гранитами . Характерную черту рельефа составляют предгорные пролювиально - делювиальные шлейфы и конусы выноса горных рек , почти всюду окаймляющие низкогорье Танну - Ола . Конусы выноса почти сплошь состоят из валунно - галечниковых отложений .

Палеолит Южной Тувы

Исходными материалами при геоархеологических исследованиях служили « Археологическая карта Республики Тыва » масштаба 1 : 1000000 [ 1995 ] и « Свод археологических памятников Республики Тыва » [ 1994 ] .

В бассейне р . Тэс - Хем , вблизи устья ее правого притока ( р . Тыттыг - Хем ) обна ружены четыре новых палеолитических местонахождения .

Тэс - Хем -1. Местонахождение имеет географические координаты 50°48/ се верной широты и 092°44/ восточной долготы и представляет собой низкую акку мулятивную слабонаклонную поверхность пролювиально - делювиального шлей фа , примыкающего к высокой террасе р . Тэс - Хем . На поверхности среди щеб нисто - дресвяного выветрелого материала отмечаются артефакты древнего об лика также с выветрелой поверхностью . На территории местонахождения выяв лено 9 артефактов со следами первичной обработки и различной степени кор разии .

Тэс - Хем -2 и Тэс - Хем -3. Местонахождения расположены также на нижних частях делювиально - пролювиальных шлейфов , опоясывающих отроги хребта Хорумнуг - Тайга и примыкающих к низким террасам р . Тэс - Хем . Местонахожде ния имеют географические координаты 50°28/ северной широты и 094°53/ вос точной долготы и 50°27/ северной широты и 094°55/ восточной долготы соответ ственно . По сравнению с Тэс - Хем -1 эти шлейфы являются более молодыми ( по соотношению с более низкими террасами ), соответственно , это фиксируется на ходками на их поверхности артефактов более молодого палеолита . На местона хождении Тес - Хем -2 обнаружено 9 артефактов со следами первичной обработки и рабочей ретушью и слабой степенью корразии . Археологический материал местонахождения Тэс - Хем -3 представлен 7 артефактами с первичной обработ кой и рабочей ретушью .

Тэс - Хем -4. Местонахождение расположено в небольшой межгорной котлови не , на полгом склоне конуса выноса , севернее автодороги Самагалтай - Эрзин , при строительстве которой значительный участок грунта с площади памятника был перемещен в дорожное полотно . Местонахождения имеют географические координаты 50°27/ северной широты и 094°56/ восточной долготы .

Археологический материал собран на поверхности конуса , на участке 70 х 80 м и представлен 7 артефактами позднепалеолитического облика .

На участке от п . Самагалтай до п . Ак - Чира на всем протяжении прослежива ется четкая граница между горным рельефом Восточного Танну - Ола и равни ной Убсунурской впадины , имеющей абсолютные отметки 900–1100 м .

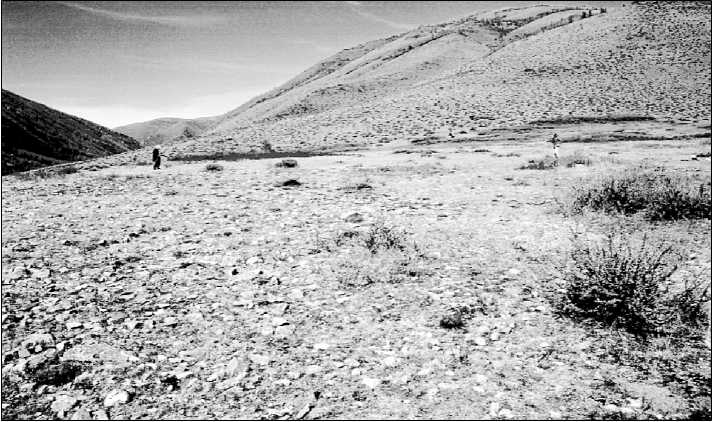

При приближении к долине р. Ирбитей появляется низкогорный ярус Восточного Танну-Ола (1000–1500 м). На абсолютной высоте 1000–1100 м (около 200 м над днищем Убсунурской впадины) на левобережье р. Ирбитей впервые выявлены фрагменты древней субширотной долины, не связанной с современной речной сетью. Она расчленена временными водотоками, стекающими со склонов Танну-Ола. В рельефе прекрасно выражены три древних террасовых уровня, разделенных уступами высотой в несколько десятков метров (рис. 4). На выровненных площадках террас повсеместно отмечаются маломощные покровы аллювия либо рассеянные галечники, мелкие валуны, гравий. Окатанный материал имеет древний облик, он выветрелый, часто колотый. Петрографический состав материала различен – алевролиты, песчаники, яшмы, эффузивные и интрузивные породы, кварц, кварциты. По предварительным данным остатки древних субширотных долин прослеживаются и далее на запад (бассейн р. Торгалык). Подобные палеоформы ранее исследователями не отмечались. Дальнейшее изучение этого интересного явления может существенно дополнить представления о кайнозойской истории развития хребтов Танну-Ола.

Ирбитей -1, 2, 3. На всех древних уровнях отмечаются артефакты , имеющие столь же древний внешний облик , как и галечники , валуны , из которых они из готовлены . Выявленные местонахождения получили название Ирбитей -1, 2, 3. Наибольшее количество артефактов (49 экз .) было найдено на местонахожде нии Ирбитей -1, которое имеет географические координаты 50°45/ северной ши роты и 093°10/ восточной долготы . Они имеют следы первичной обработки , а на некоторых отмечена рабочая ретушь . На местонахождениях Ирбитей – 2 (50°45/ северной широты и 093°10/ восточной долготы ) и Ирбитей -3 (50°46/ северной ши роты и 093°10/ восточной долготы ) были обнаружены 5 и 3 экз . артефактов соот ветственно с первичной обработкой и со следами корразии .

Ирбитей -4. В 0,5–0,7 км к югу , в месте выхода р . Ирбитей из гор на равнину пролювиально - делювиальные шлейфы сочленяются с террасами реки . Наибо лее выражена терраса высотой 10–15 м . Ее аллювий представлен галечниками , валунами . Окатанный материал гораздо менее выветрел , чем на высоких тер расах . На левобережной площадке террасы отмечаются палеолитические арте факты мустьерского облика . Местонахождение Ирбитей -4 имеет географичес кие координаты 50°44/ северной широты и 093°08/ восточной долготы . Один из пяти обнаруженных артефактов является чоппингом . Материал имеет следы корразии . Судя по расположению этого памятника , он был описан в свое время С . Н . Астаховым как среднепалеолитический .

Таким образом , в бассейне р . Ирбитей выявлены местонахождения очевидно раннего « галечного » палеолита в ранее неизвестной в Туве геолого - геоморфоло гической обстановке – на высоких террасах древней речной сети , не связанной с современной . Фрагменты этой древней субширотной реки прослеживаются как на восток , к долине р . Холу , так и на запад , от р . Ирбитей . Для реконструкции и изучения этих , не связанных с современными древних рек необходимы в бу дущем более детальные исследования .

Улатай-1, 2. При исследовании долины р. Улатай (в Монголии р. Дзахайн-Ус) на правобережной террасе высотой около 30 м в ее прибровочной части среди валунно-галечного аллювия выявлены два местонахождения – Улатай-1 (50°44/ северной широты и 092°14/ восточной долготы) и Улатай-2 (50°46/ север- ной широты и 092°15/ восточной долготы). Артефакты, обнаруженные на местонахождениях (10 и 12 экз. соответственно), с первичной обработкой и следами корразии.

Борщоо - Гол . Интересным является также впервые открытое нами мустьер - ское местонахождение Борщоо - Гол , имеющее географические координаты 50°36/ северной широты и 091°31/ восточной долготы . На правобережье реки Борщоо - Гол в пределах надпойменной эрозионной террасы высотой 15–20 м развита пятнисто - медальонная горная тундра с вымороженными над повер хностью глыбами местных пород и галечником . На поверхности пятен - медаль онов рассеян микролитический материал так называемого « зубчатого мустье » (44 экз .). Среди артефактов выделяются скребло и отбойник . Сырьем служили мелкие обломки белых и серых кремней .

Долина р . Саглы была детально исследована в свое время С . Н . Астаховым . Выделены десятки мустьерских и позднепалеолитических местонахождений . Интерес для нас представляла геоморфологическая позиция этих местонахож дений . Исследования в районе п . Саглы показали , что палеолитический мате риал располагается на поверхности двух надпойменных террас (12–15 и около 30 м ).

Геолого - геоморфологическое строение и палеолит

Торгалыкской впадины

Впадина является линейной , вытянутой вдоль хребта Танну - Ола на 40 км . Ширина ее около 10 км . Ландшафты в пределах впадины представлены сухи ми , опустыненными степями с покровом каштановых почв . Рельеф впадины равнинный с абсолютными высотами около 1500 м с отдельными останцами па леозойских пород в виде гряд , холмов . По происхождению равнина относится к аллювиальной и выполнена разновозрастными речными отложениями . Форми рование равнины было обусловлено поднятиями хребта Танну - Ола и интенсив ным выносом грубообломочного материала по долинам рр . Торгалык , Элегест и характерными для рек аридного климата при выходе их на равнины многору - кавностью и множественными перестройками русел .

Выразительной чертой равнины является ее террасированность . В краевых частях террасы сочленяются с пролювиальными шлейфами . Выделяются следу ющие уровни террас ( средняя часть впадины ): I – 1–1,5 м , II – 2–3 м , III – 5 м , IV – 7–8 м . Для II и III террас характерен ярко выраженный грядово - ложбин ный рельеф поверхности , фиксирующий русла бывших водотоков . Гряды сло жены галечно - валунным материалом , а в понижениях вскрываются лессовид ные субаэральные супеси мощностью до 1 м , подстилаемые галечниками и ва лунами . IV терраса имеет другой облик . В отличие от сероцветного супесчаного заполнителя грубообломочного аллювия II и III террас заполнитель здесь крас новато - коричневый . Грядово - ложбинный рельеф отсутствует , галечники и ва луны рассеяны по поверхности . Окатанные породы представлены кварцитами , кремнями , роговиками . Они имеют гораздо более древний облик по сравнению

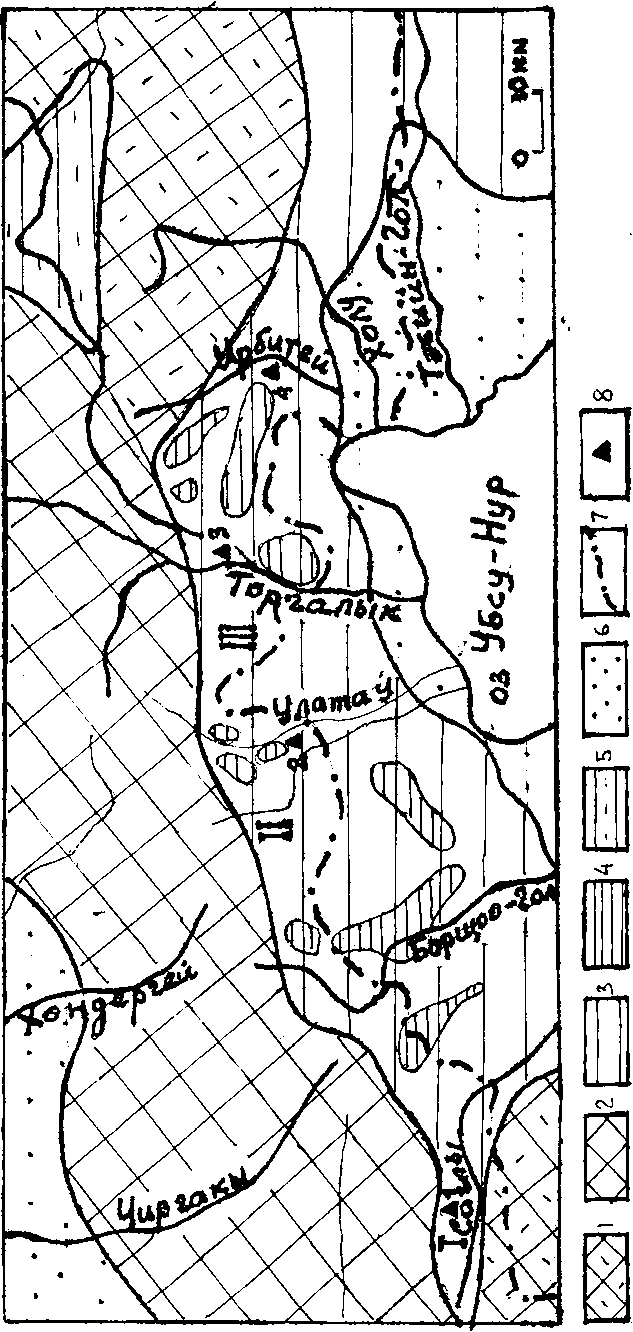

Рис . 2.

Хребет Западный Танну - Ола . На переднем плане денудационная равнина с участками останцовых гор и мелкосопочника

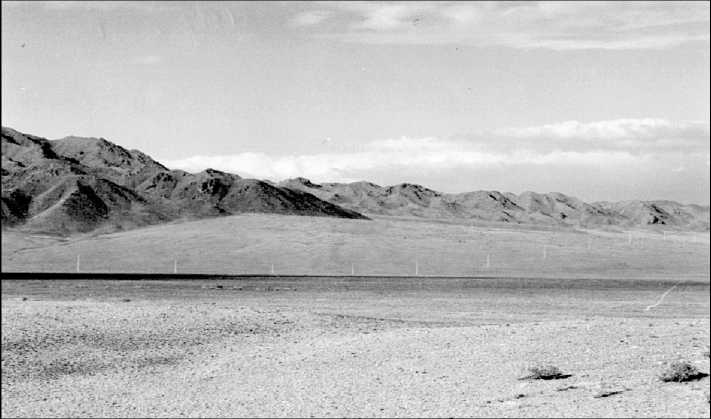

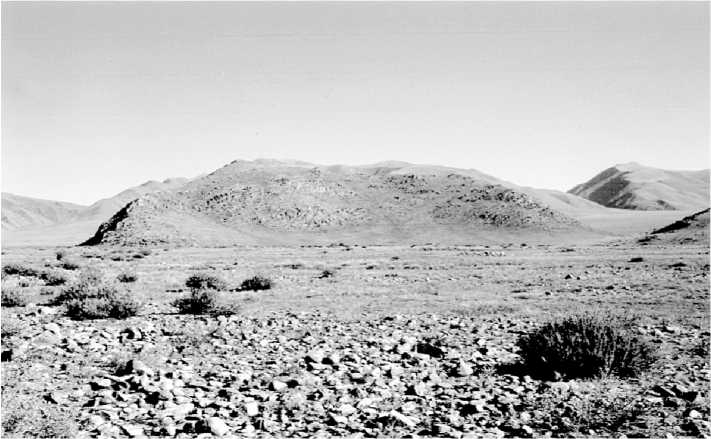

Рис . 3.

Хребет Восточный Танну - Ола . На переднем плане денудационная равнина , сменяющаяся к горам пролювиально делювиальными шлейфами

Рис . 4.

Фрагмент древней субширотной долины в бассейне р . Ирбитей .

Видны три террассовых уровня с аллювием II и III террас – сильно выветрелы, несут следы активной коррази-онной обработки, корочки пустынного загара.

Ниже и выше по течению р . Торгалык высота террас повышается . В районе сочленения равнины с хребтом Танну - Ола р . Торгалык сливается с р . Шалаш . В междуречье прекрасно выражен комплекс надпойменных террас I – 4 м , II – 7 м , III – 10–20 м , IV – 40 м , V – 50 м . Первые три террасы сопоставляются нами с I, II, III террасами , а IV, V террасы с IV террасой на равнине . Верхние терра сы (IV и V) сложены валунно - галечниковым материалом . Аллювий перекрыва ется маломощными (0,5–1,0 м ) серовато - коричневыми супесями .

Вопрос о возрасте террас является дискуссионным . Предположительно ( по высоте , по характеристике аллювия , по общим геологическим соображениям ) можно полагать , что IV терраса ( на равнине ), IV и V террасы ( в предгорьях ) не моложе среднего плейстоцена . На площадках указанных террас впервые обна ружены местонахождения палеолита , которые по геолого - геоморфологическим соображениям можно относить к среднеплейстоценовым .

В бассейне р . Торгалык С . Н . Астаховым [ 1986 ] был открыт ряд местонахож дений мустьерского , позднепалеолитического , раннепалеолитического возрас та . По мнению С . Н . Астахова и А . Ф . Ямских , они приурочены к пролювиально делювиальным шлейфам .

Торгалык -1, 2. По нашим данным , днище долины р . Торгалык в районе од ноименного поселка представляет целую серию пересохших русел с накоплени ями грубообломочного , валунно - галечного материала , сочетающихся с поймой и фрагментами двух террас высотой 10 и 15–17 м . В предгорьях массива Дус - Даг вдоль поймы р . Торгалык на протяжении 1,5 км отмечается цокольная тер раса высотой около 10 м . Ширина ее невелика ( до 100 м ), а к предгорьям она переходит в делювиально - пролювиальный шлейф . На поверхности террасы от мечаются единичные артефакты ( Торгалык -1, 2). Судя по имеющимся , но не очень ясным привязкам С . Н . Астахова , это район выявленных им раннепале олитических местонахождений Торгалык -1, Б .

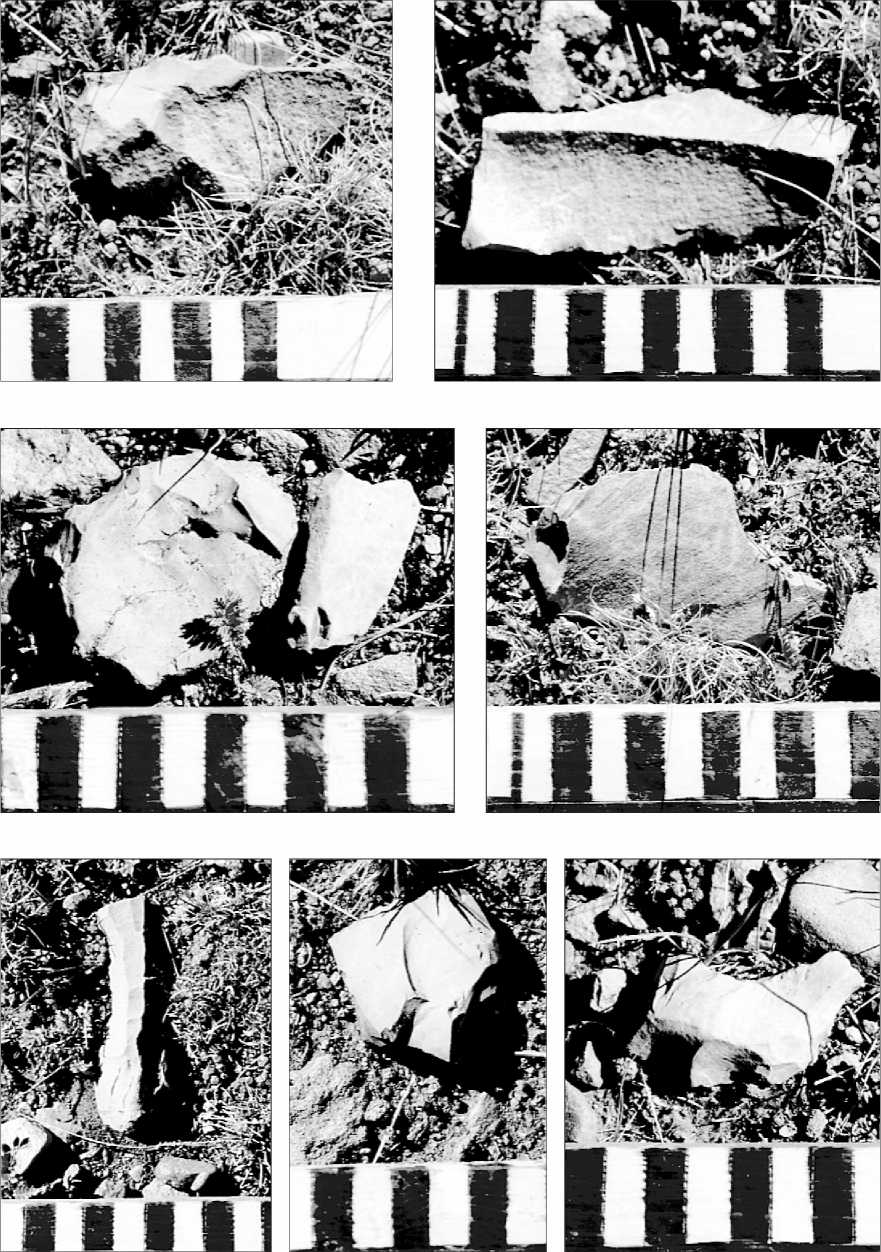

Местонахождение Торгалык -1. Расположено на поверхности 10- метровой террасы , открытой на север ( левобережье р . Курбун - Шива ) и имеет географи ческие координаты 50°48/ северной широты и 092°44/ восточной долготы . Терра са имеет вид небольшого фрагмента ( длиной до 200 м и шириной около 150 м ), окруженного скальными выступами палеозойских пород и делювиальными шлейфами ( рис . 5). У западной оконечности террасы в карьере вскрываются мелкогалечно - гравийные с супесчаным заполнителем плохо сортированные , грубослоистые аллювиальные отложения . Археологический материал отмечает ся на поверхности террасы в виде отдельных скоплений вдоль бровки в полосе шириной около 70–100 м . Проведены сборы подъемного археологического мате риала ( несколько сот артефактов ) на площади несколько сот квадратных мет ров . Здесь же на вершине небольшой возвышенности выявлены 2 раскопанных кургана с небольшими каменными кладками .

Местонахождение Торгалык -2. Расположено в 300-400 м западнее место нахождения Торгалык -1 и имеет географические координаты 50°48/ северной

Рис . 5.

Местонахож дение Торгалык -1

Рис . 6.

Местонахож дение Торгалык -3

Рис . 7.

Местонахож дение Торгалык -6

широты и 092°44/ восточной долготы . Единичные находки каменного инвентаря палеолитического облика на поверхности небольшого фрагмента 10- метровой террасы .

Местонахождение Торгалык -3. Зафиксировано на правобережной 15–17 метровой террасе р . Торгалык и имеет географические координаты 50°48/ север ной широты и 092°42/ восточной долготы ( рис . 6). В прибровочной части на по верхности террасы проведены сборы каменного инвентаря палеолитического облика из галек и мелких валунов аллювия террасы .

Далее на запад начинают отмечаться фрагменты выположенных водораз дельных поверхностей , которые , по нашему мнению , являются фрагментами той же субширотной древней долины , описанной в бассейне р . Ирбитей .

Местонахождение Торгалык -4. Обнаружено в 330 м южнее местонахож дения Торгалык -1, на поверхности делювиального шлейфа и имеет географи ческие координаты 50°47/ северной широты и 092°44/ восточной долготы . Зафик сированы единичные находки каменного инвентаря (3 экз .) палеолитического облика . Здесь же расположен крупный курганный могильник .

Местонахождение Торгалык -5. Обнаружено на левобережной части до лины р . Торгалык в 350 м восточнее ее русла , в 6,2 км северо - восточне п . Торга - лык и в 0,6 км севернее местонахождения Торгалык -6 и имеет географические координаты 50°52/ северной широты и 092°40/ восточной долготы . На поверхнос ти среди галечного материала сделаны единичные находки каменного инвен таря палеолитического облика .

Местонахождение Торгалык -6. Расположено на левобережье р . Торга - лык , в 5,5 км СВ п . Торгалык , в 0,6 км южнее местонахождения Торгалык -5, на поверхности 5- метровой террасы , прорезанной современными руслами , и имеет географические координаты 50°51/ северной широты и 092°40/ восточной долго ты . Отчетливо выражен грядово - ложбинный микрорельеф террасы ( рис . 7). При проведении работ определена стратиграфия отложений на площади памятни ка . Гряды сложены галечно - валунным материалом . Ложбины глубиной до 1 м обломочного материала лишены и несут покров лессовидных супесей мощ ностью 60–70 см , подстилаемых валунами и галечником . Археологический ма териал приурочен к грядам , имеет рассеянный характер . На поверхности тер расы проведены сборы единичных находок каменного инвентаря палеолитичес кого облика .

Местонахождения Торгалык -7, 8, 9. Все три местонахождения характе ризуются сходной геолого - геоморфологической ситуацией . Они расположены на левобережье р . Торгалык на фрагментах самой высокой террасы в Торгалык - ской впадине . Ее высота в средней части впадины около 7–8 м , а к югу повыша ется до 25 м над уровнем р . Торгалык . Фрагменты этой террасы имеют лентооб разный вид , протягиваясь на 1–5 км субмеридионально по направлению совре менных русел в долине р . Торгалык . Поверхность террасы плоская , выровнен ная с россыпями мелких валунов , гальки устойчивых к выветриванию пород – кварцитов , роговиков , кремнистых пород ( рис . 8). В шурфах ( глубина 0,5–0,7 м ) вскрываются валунно - галечные отложения с заполнителем из красновато -

Рис . 8.

Местонахож дение Торгалык -8

Рис . 9.

Местонахож дение Шалаш -1

коричневых грубых супесей , глинистых разнозернистых песков . Окатанные по роды сильно выветрелы , имеют следы интенсивной корразионной обработки , корочки пустынного загара , часто расколоты . В пределах террасы среди россы пей окатанного материала отмечаются скопления артефактов , изготовленных из местных галек и валунов , при этом по составу использовались преимуще ственно темно - серые кварциты . Артефакты , в том числе их рабочие поверхнос ти ( скребла , рубила ), также сильно выветрелы и коррадированы , по сути , по указанным характеристикам они почти не отличаются от древних галек и валу нов . Наиболее крупные скопления « галечного палеолита » – Торгалык -8, 9. Пло щади скоплений от 100 до 500 кв . м .

Местонахождение Торгалык -7. Расположено на левобережном участке р . Торгалык в 2,3 км СВВ п . Торгалык и имеет географические координаты 50°49/ северной широты и 092°41/ восточной долготы . На площади памятника проведены сборы единичных находок каменного инвентаря палеолитического облика . Среди артефактов особо выделяются определенной архаичностью круп ное скребловидное орудие и широкая пластина с бессистемной эпизодической ретушью .

Местонахождение Торгалык -8. Расположено на левобережном участке р . Торгалык , в 1,2 км СВВ п . Торгалык и имеет географические координаты 50°49/ северной широты и 092°41/ восточной долготы . На площади памятника проведены сборы единичных находок каменного инвентаря палеолитического облика .

Местонахождение Торгалык -9 . Расположено на левобережном участке р . Торгалык в 1,3 км СВВ п . Торгалык и имеет географические координаты 50°49/ северной широты и 092°41/ восточной долготы . На площади памятника проведе ны сборы единичных находок каменного инвентаря палеолитического облика .

Для группы местонахождений Торгалык -3, 5–9 характерны леваллуазские нуклеусы и крупные отщепы , крупные рубиловидные орудия и крупные скреб ла как с овальным лезвием , так и по краям . Изредка находятся пластинчатые пикообразные сколы . Также встречаются зубчатые и крупные скребловидные орудия с широким рабочим краем , выполненные на галечниках .

Местонахождение Гора Торгалык -1. Расположено в 6,2 км СВ п . Торга - лык , у южного подножия горы - останца и имеет географические координаты 50°52/ северной широты и 092°40/ восточной долготы . Сборы единичных находок каменного инвентаря палеолитического облика проведены на площади памят ника , на ровной площадке у подножия останца .

Местонахождение Гора Торгалык -2. Расположено в 6,2 км СВ п . Торга - лык , у ЮВ подножия горы - останца и имеет географические координаты 50°52/ северной широты и 092°41/ восточной долготы . Сборы единичных находок ка менного инвентаря палеолитического облика проведены на площади памятни ка , на ровной площадке у подножия останца .

Местонахождение Гора Торгалык -3. Расположено в 6,4 км СВ п . Торга - лык , восточнее горы - останца и имеет географические координаты 50°52/ север ной широты и 092°41/ восточной долготы . Сборы единичных находок каменного инвентаря палеолитического облика проведены на площади памятника , на ровной площадке .

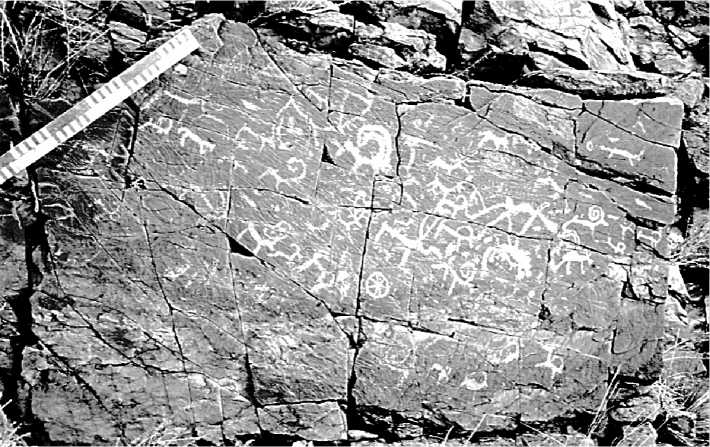

Писаница Гора Торгалык -1. На южных фризах небольшой горы - останца ( рис . 11), на различных высотных отметках от подножия до самой вершины за фиксированы многочисленные плоскости с выбитыми рисунками ( несколько сот ). Превалируют изображения горных козлов и козерогов , оленей , хищников , имеются антропоморфные изображения , солярные знаки и др . ( рис . 12). Отме чены композиции с батальными сценами и сценами охоты .

Местонахождения Арыг-Бажи-1, 2, 3 расположены на фрагменте древней долины, не связанной с современной речной сетью. Она представляет плоскую поверхность с высыпками валунно-галечного материала с относительной высотой над уровнем р. Торгалык около 100 м. На севере эта поверхность сопрягается с пролювиально-делювиальными шлейфами от гор Танну-Ола, на востоке прорезается долиной р. Ирбитей.

Местонахождение Арыг - Бажи -1. Расположено в 6,3 км СВ п . Торгалык , на древней террасе , примыкающей к пролювиальному шлейфу и имеет геогра фические координаты 50°51/ северной широты и 092°42/ восточной долготы . Сбо ры единичных находок каменного инвентаря палеолитического облика прове дены среди валунно - галечного материала .

Местонахождение Арыг - Бажи -2. Расположено в 8,6 км СВ п . Торгалык , на древней террасе , примыкающей к пролювиальному шлейфу у подножия ос танца и имеет географические координаты 50°52/ северной широты и 092°44/ восточной долготы . Сборы единичных находок каменного инвентаря палеоли тического облика проведены на поверхности террасы среди валунно - галечного материала .

Местонахождение Арыг - Бажи -3 . Расположено в 200 м западнее местона хождения Арыг - Бажи -1, в 8,5 км СВ п . Торгалык , на древней террасе , примыка ющей к пролювиальному шлейфу у подножия останца и имеет географические координаты 50°51/ северной широты и 092°42/ восточной долготы . Сборы еди ничных находок каменного инвентаря палеолитического облика проведены на поверхности террасы среди валунно - галечного материала .

Местонахождение Арыг - Бажи -4 ( северное ). Расположено в 9,6 км СВ п . Торгалык , у подножия северного склона останца и имеет географические ко ординаты 50°53/ северной широты и 092°44/ восточной долготы . Сборы единич ных находок каменного инвентаря (3 экз .) палеолитического облика проведены среди валунно - галечного материала .

Местонахождение Арыг - Бажи -5 ( северо - восточное ). Расположено в 10,1 км СВ п . Торгалык , в межгорной ( останцовой ) седловине и имеет географи ческие координаты 50°53/ северной широты и 092°44/ восточной долготы . Сборы единичных находок каменного инвентаря палеолитического облика (2 экз .) проведены среди валунно - галечного материала . Здесь же находятся крупный курганный могильник с каменными плитами могильных оград и округлая ка менная кладка из крупных валунов .

Писаница Арыг - Бажи -1. На южных фризах останца на различных высот ных отметках от подножия до самой вершины зафиксированы многочисленные плоскости с выбитыми рисунками . Превалируют изображения горных козлов и козерогов , оленей , имеются антропоморфные изображения .

Писаница Арыг - Бажи -2. На южных фризах северного останца на различ ных высотных отметках от подножия до самой вершины зафиксированы плос кости с выбитыми рисунками . Превалирующие изображения горных козлов и козерогов .

Местонахождения Шалаш -1, 2, 3 приурочены к надпойменным террасам в междуречье рр . Торгалык и Шалаш при выходе их на равнину из гор Танну - Ола .

Местонахождение Шалаш -1. Находится на левом берегу р . Шалаш , в 12,8 км СВ п . Торгалык и имеет географические координаты 50°55/ северной широты и 092°39/ восточной долготы . Местонахождение расположено на поверх ности наиболее высокой пятой террасы , высотой около 50 м ( рис . 9). Поверх ность террасы плоская и покрыта пятнами - медальонами как следами криоген ной переработки отложений террасы . Артефакты встречаются в виде скопле ний , концентрирующихся в юго - западной прибровочной части террасы на пло щади более 100 х 100 м ( рис . 10).

В процессе работ на памятнике проведены сборы каменного инвентаря и оп ределена стратиграфия памятника .

В центре одного из скоплений был пройден шурф , в котором вскрыты следу ющие слои ( сверху вниз ):

0–0,2 м – бурая супесчаная почва с включениями галечника , мелких валу нов и артефактов .

0,2–0,4 м – супесь коричневато - серая , серовато - коричневая с новообразова ниями карбонатов .

0,4–0,7 м – валунно - галечные отложения с белесым супесчаным заполните лем (20–30 %). Сильная карбонатизация обломков вплоть до об разования на нижних частях корочек извести мощностью до 4 см .

Археологический материал представлен предметами первичного расщепле ния , различного типа орудиями и многочисленными отходами каменной индус трии .

Первичное расщепление представлено нуклеусами и заготовками нуклеусов типа « леваллуа », предназначенных для снятия одной пластины или отщепа . Те пластины и отщепы , которые были получены при предварительной подготовке площадки нуклеуса к снятию одной пластины и отщепа , шли на изготовление скребков и скребел , других орудий .

Другие нуклеусы , более позднего времени , представлены одноплощадочны ми , коническими небольших размеров , со снятием пластин практически по все му периметру ударной площадки .

Большая часть вторичной обработки по краям пластин и отщепов связана с оформлением рабочего края орудий крутой несплошной ретушью .

Первая группа – это группа высоких скребков небольших размеров и скре бел . Последние изготовлены из пластинчатых сколов и овальных отщепов .

Вторая группа – пластины и пластинчатые сколы . Среди них небольшую коллекцию представляют микропластины . По краям они также обработаны крутой эпизодической ретушью .

Крупные пластины имеют на одном и двух краях одностороннюю крутую сплошную ретушь .

Третья группа – пластины типа « леваллуа » ( мустьерские наконечники или близкие им по форме ). Многие из них имеют ретушь по краям .

Следующая группа – это орудия на отщепах и пластинах , имеющих анкош . Это крупные пластинчатые сколы с бессистемной ретушью , оформляющей рабо чий край в виде скребков или режущих инструментов .

Рис . 10. Местонахождение Шалаш -1.

Каменный инвентарь поверхностного залегания

Рубящие орудия . В этой группе выделяются :

– чопперовидные и чоппинговидные орудия , напоминающие примитивные рубила , с асимметричным рабочим краем , на которых отмечаются следы заби тостей ;

– рубиловидные орудия на гальках и крупных сколах ;

– орудия с « перехватом », напоминающие топоры для обработки дерева ;

– орудия с выделенным шипом ( с шипами ) небольших размеров .

Большое количество орудий « с выемкой », изготовленных на гальках .

Значительна группа зубчато - выемчатых орудий различных размеров .

На поверхности многих орудий имеются мощные известковые корочки .

Для изготовления орудий использовались такие виды пород , как кварциты , кремнистые вулканические породы , порфириты , кварцитовидные песчаники , группа окремненных вулканических пород , роговики и др .

Особо необходимо отметить тот факт , что многие скребловидные орудия и орудия с подтеской имеют повторную подработку , что свидетельствует об их ис пользовании в более позднее время . Это характерно для данного региона . Чаще всего это обстоятельство объясняется нехваткой ( дефицитом ) сырья . Для рас сматриваемого местонахождения данное обстоятельство не является определя ющим . Острого дефицита сырья здесь не наблюдается , но зато значительное ко личество готовых орудий находится прямо на поверхности террасы . Имеется уникальная возможность проследить на примере конкретного местонахожде ния повторное использование и обработку орудий носителями культур более поздних эпох .

Местонахождение Шалаш -2. Находится на левом берегу р . Шалаш , в 12,5 км СВ п . Торгалык и имеет географические координаты 50°55/ северной широты и 092°39/ восточной долготы . Местонахождение расположено на четвер той террасе с высотой около 40 м , примыкающей к пятой террасе , где располо жено местонахождение Шалаш -1. Здесь также развит пятнисто - медальонный микрорельеф со скоплениями в центральной части медальонов галечника . Имеются полосы грубообломочного окатанного материала , очевидно , также криогенной природы (« каменные полосы »).

У тыльного шва террасы в притеррасном понижении был пройден шурф , в котором вскрыты следующие слои ( сверху вниз ):

0–0,2 м – бурая супесчаная почва , в верхней части которой отмечаются ар тефакты ;

0,2–0,4 м – супесь , серовато - коричневая , в нижней части коричневая , грубая , лессовидная с примесью галечника ( до 10–20 %), с новообразова ниями карбонатов ;

0,4–0,7 м – валунно - галечный материал с супесчаным коричневатым запол нителем .

На поверхности террасы отмечаются локальные местонахождения палеоли тического каменного материала . Зафиксированы девять скоплений , которые от четливо приурочены к прибровочной части террасы ( обычно на расстоянии 10– 20 м от бровки ).

Проведены сборы каменного инвентаря ( около 30 экз .). Материал в опреде ленной степени аналогичен инвентарю местонахождения Шалаш -1.

Отметим , что палеолитический материал местонахождений Шалаш -1, 2 так же , как на местонахождениях Торгалык -8, 9, различается , причем очень отчет ливо , по степени выветрелости , корразии . У наиболее древних артефактов гра ни смягчены , от ретуши остались трудно читаемые следы , слоистость исходных пород ( кварциты ) подчеркнута селективным выветриванием .

Местонахождение Шалаш -3. Расположено на левом берегу р . Шалаш , на второй надпойменной террасе , примыкающей к комплексу террас , на которых расположены местонахождения Шалаш -1, 2, в 12,5 км СВ п . Торгалык , имеет географические координаты 50°55/ северной широты и 092°39/ восточной долго ты . Сборы каменного инвентаря палеолитического облика (4 экз .) проведены на поверхности террасы .

Писаница Шалаш -1 . Расположена на правом берегу р . Шалаш , в 6 км ССВ п . Торгалык на южных фризах горы , на различных высотных отметках от под ножия до самой вершины выявлены плоскости с выбитыми и выгравированны ми рисунками . Превалируют изображения горных козлов и козерогов , оленей . Имеются изображения быков и коров , хищников ( волков ), антропоморфные изображения , колесница , жилища , батальные сцены и сцены охоты и др .

В долине обнаружено несколько оленных камней , расположенных в курган ных могильных оградах .

Обследованные наскальные рисунки времени неолита , бронзового и желез ного веков характеризуют некоторые элементы духовной и материальной куль туры древних племен , населявших южные районы современной Тувы и Север ной Монголии , и позволяют проводить историческую реконструкцию отдельных элементов материальной культуры этих этнических образований .

Заключение

Основной особенностью памятников палеолита южной Тувы , впрочем , как и соседних регионовх Центральной Азии , является их открытый характер (« мес тонахождения с поверхностным залеганием материала »). Несмотря на ряд не гативных факторов , определяющих ограниченность археологической информа ции ( разрушенность , прерывистость культурных слоев , перемещение артефак тов и смешение разновозрастных комплексов ), преимущество указанных памят ников в возможности быстро изучать обширные территории без проведения рас - копочных работ .

Не считая памятников в долинах рр . Саглы , Торгалык многие местонахождения палеолита были обнаружены ранее попутно . Поэтому площади сбора артефактов не всегда совпадают с площадями памятников , полнота сбора материалов ограничена . Привязки многих объектов недостаточно четкие , иногда они не приводятся вовсе [ Кудрявцев 2002]. Дополнительно отметим , что в публикациях крайне слабо осве щено и геолого - геоморфологическое строение местонахождений палеолита . Нами при геологическом датировании памятников применялись геоморфологические методы , типологический анализ каменного инвентаря , степень сохранности , вы - ветрелости артефактов . В комплексе это достаточно объективно позволяло оцени вать относительную геологическую хронологию памятников палеолита .

Рис . 11.

Гора Торгалык

Рис . 12.

Писаница Гора Торгалык . Плоскость с рисунками

В целом проведенные на юге Тувы исследования позволяют сделать следу ющие выводы :

-

1. Район является высокоперспективным для выявления и оценки новых ме стонахождений палеолита ( как мустьерских , так и раннепалеолитических ).

-

2. Впервые in situ найдены среднепалеолитические материалы на комплексе стоянок Шалаш .

-

3. Обнаружена микроиндустрия на местонахождении Торгалык -1 ( возможно , среднепалеолитическая ).

-

4. Обнаружен комплекс материалов раннего палеолита и более позднего вре мени на местонахождениях Торгалык -3–9 и комплексе стоянок Арыг - Бажи .

-

5. В отличие от ранее существовавшего взгляда о приуроченности палеолити ческих местонахождений к поверхностям пролювиально - делювиальных шлей фов , нами выявлена исключительная связь местонахождений с речными терра сами . Судя по тому , что на отрезке р . Ирбитей – р . Саглы местонахождения об наруживаются практически во всех долинах рек , стекающих с хребтов Танну - Ола , можно предполагать интенсивные миграции древнего человека вдоль фа са хребтов со стоянками в долине рек .

-

6. Важным является открытие нового типа местонахождений – в пределах фрагментов древней речной сети , не связанной с современной .

Таким образом , палеолит Южной Тувы различного возраста является « галеч ным » и связан с террасами среднепозднеплейстоценового и более раннего воз раста .