Геология и нефтегазоносность глубокопогруженных отложений Верхнепечорской впадины

Автор: Кузнецова Е.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена оценке перспектив нефтегазоносности глубокопогруженных отложений Верхнепечорской впадины Предуральского прогиба. Данные толщи неравномерно и слабо изучены, а перспективы их нефтегазоносности не определены. Приведена краткая характеристика геологического строения (стратиграфии и литологии), фильтрационно-емкостных и геохимических свойств глубокопогруженных горизонтов, а также рассмотрены результаты 1 и 2D бассейнового моделирования. В результате показано, что на больших глубинах развиты нефтегазоматеринские породы от очень бедных до очень богатых, но преобладают очень бедные и бедные. Плотность содержания органического вещества позволяет выделить в них глубинные нефтегазоматеринские свиты. В глубоких недрах возможно выделение коллекторов, а также региональных и зональных покрышек. По результатам бассейнового моделирования можно заключить, что на больших глубинах происходили процессы генерации газов и газоконденсатов, которые могли обеспечить формирование залежей как в глубоких толщах, так и в вышележащих горизонтах. Генерация газообразных углеводородов происходила в благоприятное для формирования залежей время.

Верхнепечорская впадина, бассейновое моделирование, глубокопогруженные отложения, нефтегазоносность, катагенез, коллекторские свойства, геохимические свойства

Короткий адрес: https://sciup.org/147246187

IDR: 147246187 | УДК: 553.98.041(470.1) | DOI: 10.17072/psu.geol.19.2.175

Текст научной статьи Геология и нефтегазоносность глубокопогруженных отложений Верхнепечорской впадины

Со второй половины XX в. во многих нефтегазоносных провинциях мира активно развивается глубокое бурение. Глубокими принято называть толщи, вскрытые одноименными скважинами на глубине более 4500 м. На территории России исследование таких горизонтов недр также ведется с 60-х гг. прошлого века, однако глубокопогруженные отложения изучены плохо. Поиски нефти и газа на больших глубинах актуальны в регионах, где установлена большая мощность осадочного чехла. В Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции глубокопогруженные отложения развиты на востоке, выполняют в первую очередь Преду-ральский прогиб, протягиваясь рукавами на северо-запад в районе Печоро-Колвинского авлакогена, Варандей-Адзьвинской структурной зоны и Коротайхинской впадины (Беляева и др., 2012). В данных районах пробурен ряд глубоких скважин, установлены нефтегазопроявления и притоки газа на глубинах более 5 км, но месторождений нефти и газа не выявлено.

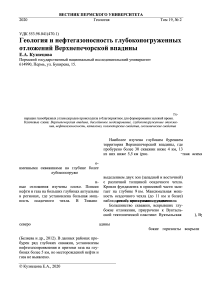

Наиболее изучена глубоким бурением территория Верхнепечорской впадины, где пробурено более 30 скважин ниже 4 км, 13 из них ниже 5,5 км (рис. 1), при этом большинство скважин имеют категорию поисковых (Беляева и др., 2012).

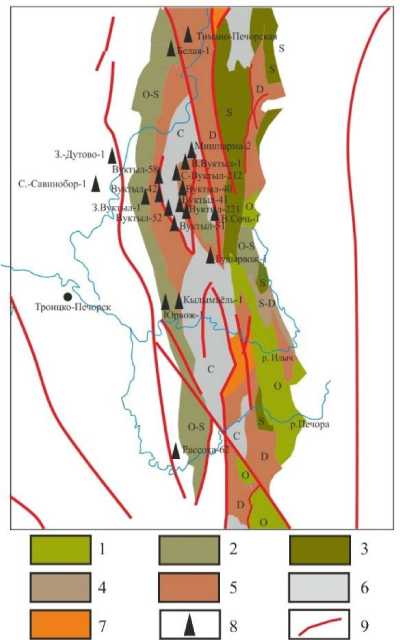

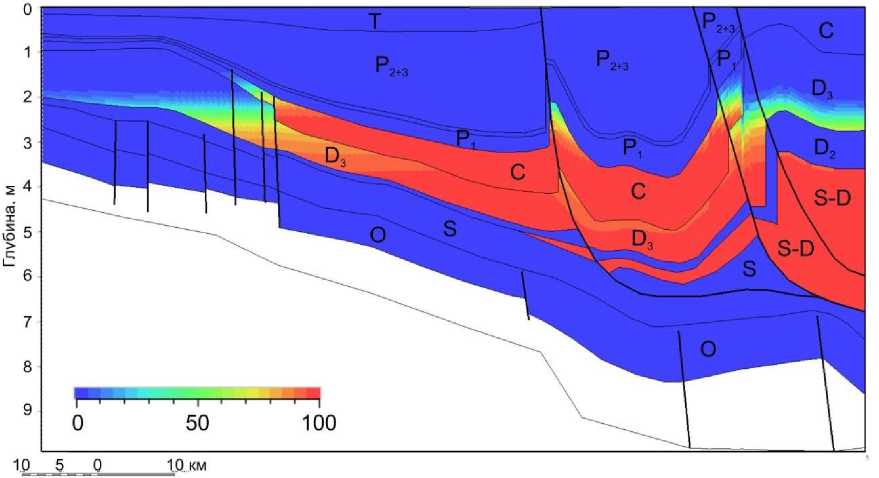

В геологическом строении впадины (рис. 2) наблюдается четкая асимметрия с выделением двух зон (западной и восточной) с различной толщиной осадочного чехла. Кровля фундамента в приосевой части залегает на глубине 9 км. Максимальная мощность осадочного чехла (до 11 км и более) наблюдается в зонах развития надвигов.

Большинство скважин, вскрывших глубокие отложения, приурочено к Вуктыльской тектонической пластине: Вуктыльская-58 (самая глубокая, имеет забой 7026 м), Вуктыльская-40 (5876 м), Вуктыльская-41 (5508 м), Вуктыльская-42 (6410 м), Вуктыльская-51 (5666 м), Вуктыльская-52 (5907 м), Вуктыльская-221 (5755 м), Мишпарминская-2 (5700 м), Северо-Вуктыльская-212 (5700 м), Восточно-Вуктыльская-1. Кроме того, глубокие горизонты вскрыли СКВ.

Гудырвож-1 (5520 м), приуроченная к Са-рью -

1 . геологическая карта

‒

, ): 1 ‒

2 ‒ ‒ ;

4‒ ‒ ‒

; 7 ‒ ; 8 ‒ ; 9 ‒ ческие нарушения

2. геологический разрез

: 1 ‒ ; 2 ‒

‒

); 4 ‒ ‒ ‒ верхний девон; 7-карбон; 8 - нижняя пермь;

9‒ ‒ ‒ ‒ динской зоне поднятий, Западно-Вуктыльская -1 (5605 м) и Кылымъёльская-1 (5502 м) в центральной части, а также Белая -1 (5264 м) на севере Печоро-Илычской моноклинали Верхнепечорской впадины.

На больших глубинах в различном объеме вскрыты следующие нефтегазоносные комплексы (НГК): ордовикско-нижнедевонский, среднедевонско-нижнефранский, доманиково-турнейский, нижне-средневи-зейский и в меньшей степени - верхневизей-ско-нижнепермский. Ниже рассмотрены перечисленные НГК, за исключением последнего.

Стратиграфия и литология глубокопо-груженных отложений

В стратиграфическом отношении к глу-бокопогруженным отложениям относятся ордовикская, силурийская и девонская системы, а в районе Вуктыльского надвига в некоторых скважинах - даже каменноугольная система до башкирского яруса включительно. Здесь на Вуктыльском нефтегазоконденсатном месторождении в средне - и верхнедевонских отложениях на глубине 5604-5652 м обнаружена самая глубокая в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции залежь газоконденсата.

Нижнеордовикские отложения, вскрытые только скв. Западно-Вуктыльская-1 и скв. Рассоха-62, представлены песчаниками с частыми тонкими прослойками аргиллитов, гравелитов и ангидрита.

Средний и верхний отделы ордовикской системы имеют гораздо большее распространение и вскрыты в разных частях Верхнепечорской впадины скв. Западное Дутово-1, Прилуки-1, Paccoxa-62 и Западно-Вуктыльская -1. В основании среднеордовикских отложений обнаружены песчаники с прослоями аргиллитов, выше развиты доломиты, также с прослоями аргиллитов и кварцитов, гнездами ангидрита. В средней части отдела доломиты переслаиваются с мергелями и известняками, которые выше сменяются глинистыми известняками.

Верхнеордовикские отложения в нижней половине сложены известняками и доломи-тизированными мергелями, выше развиты только доломитизированые мергели, часто сульфатизированные.

Силурийские отложения были вскрыты полностью скв. Вуктыльская-58 и Западно-Вуктыльская -1, частично скв. Вуктыльская-42, Белая-1 и скв. Патраковка-2, 3, 12. Толща сложена в основном глинистыми доломитами, верхнюю треть разреза слагают известняки в разной степени глинистые с прослоями мергелей, доломитизированных мергелей и аргиллитов.

Нижний отдел девонской системы вскрыт лишь в районе Вуктыльского надвига (скв. Вуктыльская-42, 58) и представлен в основном терригенными и карбонатно -терригенными породами.

Толщи среднего и верхнего девона вскрыты большинством глубоких скважин Верхнепечорской впадины. Среднедевонские отложения сложены переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов с прослоями глин, гравелитов, конгломератов. Фран-ский ярус представлен известняками, песчаниками и глинами. Фаменский ярус слагают известняки, а также ангидриты и мергели.

Каменноугольная система развита практически повсеместно на всей территории Верхнепечорской впадины, за исключением верхнего отдела, который отсутствует в районе Вуктыльского надвига. Толща представлена преимущественно карбонатными горными породами, только нижне -средневизейские и нижнетурнейские отложения сложены терригенно-глинистыми образованиями. ‐ бокопогруженных отложений

Фильтрационно-емкостные свойства

(ФЕС) глубокопогруженных отложений были изучены Тимано-Печорским научноисследовательским центром и ПО «Севергазпром» (Оперативное..., 1989), где были определены как по керну, так и по ГИС.

Коллекторские свойства ордовикских отложений изучены в скв. Западно-Вуктыльская -1. Пористость терригенных отложений здесь изменяется от 0,3 до 8,8 % (в среднем 3,9 %). Породы непроницаемые (максимальное значение проницаемости составляет 0,11 фм2). Залегающая выше карбонатная толща в целом характеризуется как уплот ненная - пористость изменяется от 0,2 до 3,7 % (среднее 0,9 %), породы непроницаемые (проницаемость 0,01 фм2).

ФЕС силурийской системы изучены в скважинах Вуктыльская-58, Западно-Вуктыльская -1 и Белая-1. Для нижнего отдела они достаточно низкие - пористость составляет 0,2-4,6 % (среднее 1,7%), породы непроницаемые (проницаемость <0,01 фм2). Но при опробовании в скв. Западно-Вуктыльская -1 и Белая-1 получены притоки пластовой воды, что говорит о наличии коллекторов в толще плотных непроницаемых пород.

Пористость верхнесилурийских горных пород изменяется от 0,1 до 10% (среднее 2,3 %), а проницаемость от <0,01 до 0,12 фм2 (преобладают плотные разности). Здесь развиты слабоемкие порово-трещинные коллекторы.

Нижний отдел девонской системы изучен в скв. Вуктыльская-58, пористость изменяется от 0,4 до 5,7 % (среднее 2,4 %), породы непроницаемые. Таким образом, ФЕС толщи характеризуются низкими значениями. Отложения могут быть отнесены к глинисто -карбонатным покрышкам.

Ордовикско-нижнедевонский НГК в целом характеризуется низкими коллекторскими свойствами.

Среднедевонско-нижнефранские отложения в скв. Вуктыльская-58, Западно-Вуктыльская -1, Белая-1, Лебяжская-2 характеризуются значениями пористости от 0,1 до 11 %, в среднем 1,3 %, породы плотные, большинство образцов имеет проницаемость <0,01 фм2.

ФЕС среднедевонско-нижнефранской толщи низкие, это подтверждается и данными опробования (за исключением скв. Вуктыльская -58 и Белая-1). В данном комплексе выделяется региональная кыновско-саргаевская покрышка.

Коллекторские свойства верхнедевонских отложений изучены во многих скважинах Верхнепечорской впадины, здесь выявлены рифогенные образования. Значение пористости изменяется от 0,2 до 13,8 %, в среднем -1,7%. Преобладают плотные, непроницаемые горные породы. В скв. Северно-Вуктыльская -212 проницаемость достигает значительно больших значений (32,62 и

216,51 2

щиноватостью.

ФЕС турнейской толщи также охарактеризованы во многих скважинах севера и востока Верхнепечорской впадины. Пористость изменяется в интервале 0,1‒12 %, составляя в среднем 1,2 %. Проницаемость от <0,01 до 21,32 мД, но преобладают плотные, непроницаемые разности. Исключение составляет скв. Вуктыльская-58, в которой выделены средне- и даже хорошо проницаемые = 0,01‒ 2

˃10 фм 2).

Для данной толщи характерна трещиноватость. Таким образом, коллекторы тур-нейских отложений характеризуются как преимущественно трещинные.

Нижне-средневизейские отложения представлены плотными низкопроницаемыми породами. Пористость изменяется от 0,1 до 12,4 %, среднее значение 2,4 %. Проницае-2

ладают плотные, непроницаемые породы, только в скв. Вуктыльская-58 и Белая- 1 зна-2.

В данном комплексе можно выделить глинисто-карбонатную зональную покрышку тульско-алексинского возраста (Оперативное..., 1989).

Геохимическая характеристика глубоко-погруженных отложений

В ордовикских и силурийских отложениях преобладает органическое вещество (ОВ) сапропелевого фациально-генетического типа, а в нижнедевонских толщах ‒ гумусового. По данным пиролиза Rock-Eval генерационный потенциал и содержание общего органического углерода (Сорг) данного комплекса в целом невелики, значения индекса продуктивности соответствуют условиям «нефтяного окна» (при отсутствии миграции).

ОВ характеризуется достижением экстремальных значений катагенеза. В ордовикских отложениях оно значительно преобразовано и практически полностью реализовало углеводородный потенциал. А в силурийских отложениях восточных и западных зон Верхнепечорской впадины прошли различные стадии катагенеза ‒ уровень зрелости органического вещества на востоке впадины выше, чем на западе (Беляева, 2014).

По данным определения отражательной способности витринита (ОСВ) и температуры максимальной генерации углеводородов Rock-Eval ОВ данного комплекса достигает градаций катагенеза МК5 , АК1‒АК 3 , что соответствует главной зоне газообразования и >АК4.

ОВ пород среднедевонско-нижнефран-ского НГК представлено гумусовым типом, а доманико-турнейского ‒ смешанным. По данным пиролиза Rock-Eval генерационный потенциал и содержание Сорг данных комплексов также невелики. Значения индекса продуктивности указывают на то, что толщи достигли термобарических условий, характерных для генерации нефти и газа, но масштабы генерации углеводородов, вероятно, были не высоки.

На достижение жестких термобарических условий и высоких значений катагенеза для среднедевонско-нижнефранского и домани-ково-турнейского НГК (МК4‒МК 5 , АК1‒ АК 3 ) также указывают определения ОСВ.

Нижне-средневизейский НГК содержит ОВ гумусового фациально-генетического типа. Генерационный потенциал и содержание Сорг здесь выше, чем в подстилающих толщах, но в целом также невелики. Индекс продуктивности указывает на процессы генерации УВ.

Бассейновое моделирование глубокопо-груженных отложений

Поскольку в настоящее время глубокие недра Верхнепечорской впадины неравномерно и слабо изучены, имеет смысл применение бассейнового моделирования. В настоящее время существует довольно большой выбор программ бассейнового моделирования, а методика опубликована в ряде работ (Галушкин, 2007; Allen, Allen, 2013; Al-Hajeri et al., 2009; Hantschel, Kauerauf, 2009). В данной статье использованы результаты 1 D моделирования Genex (Beicip, IFP), а также 1 и 2D моделирования PetroMod (Schlumberger).

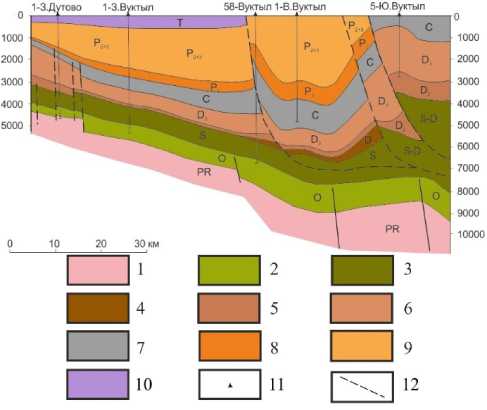

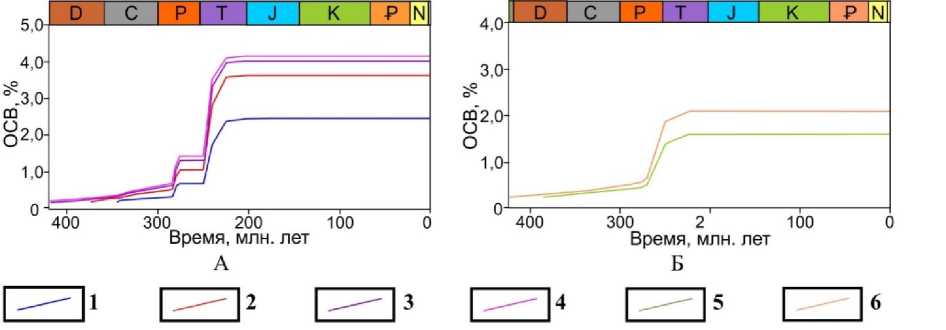

Качество рассчитанных моделей оценивалось по независимым параметрам, прежде всего по ОСВ и результатам пиролиза по методу Rock-Eval, кроме этого, по современ- ным замеренным значениям пластовой температуры, давлений и литературным данным (Геофлюидальные..., 2001). Были построены модели зональности катагенеза как по отдельным скважинам, вскрывшим глубокопо-груженные отложения, там и по разрезу Верхнепечорской впадины по линии регионального профиля 22-PC (рис. 2, 3), основанные на рассчитанных значениях ОСВ . По данным моделям была оценена степень катагенеза глубоких НГК: ордовикско-нижне-девонского, среднедевонско-нижнефранско-го и доманиково-турнейского (рис. 3). ОВ этих толщ достигло градаций катагенеза МК4‒МК 5 и АК1‒АК3, таким образом, на больших глубинах происходили процессы генерации газов и газоконденсатов .

Рассчитанная плотность содержания ОВ позволяет выделить в глубокопогруженных отложениях глубинные нефтегазоматеринские свиты (НГМС). В районе Вуктыльского надвига по данным бурения скв. Вуктыльская-58 в автохтонной части разреза выделены две НГМС ‒ нижнедевонско-эйфельская (5651‒6046 м) и фаменско-турнейская (4624‒ 5510 м).

На рассчитанной модели изменения времени видно, что нижнедевонско-эйфельская НГМС вступила в главную фазу нефтеообразования на рубеже визейского и серпуховского веков, а в главную фазу газообразования ‒ в артинское время. Фаменско-турнейская НГМС достигла главной зоны нефтеобразования в сакмарском ‒ артинском веках, а главной зоны газообразования ‒в раннетриасовое время.

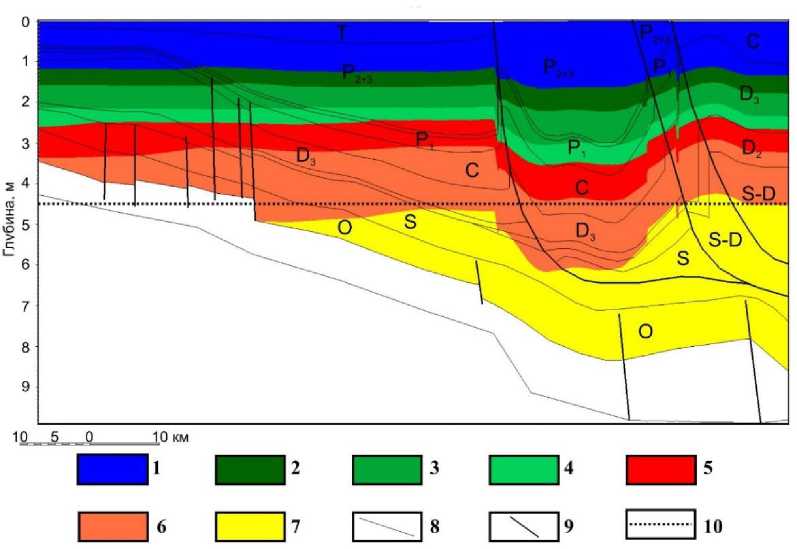

Западнее, в глубоких отложениях, вскрытых скв. Западно-Вуктыльская-1, выделена верхнесилурийско-саргаевская НГМС, возможно выделение еще одной свиты и в более молодых отложениях верхнего девона. По результатам моделирования истории изменения ОСВ (рис. 4, Б) данная НГМС достигла нефтяного окна в ранне- и среднепермское время, а главной зоны нефтегазообразо-вания ‒ в начале триасового периода.

По приведенному выше схематичному разрезу была построена модель изменения выработанности керогена (индекса зрелости TR) по разрезу Верхнепечорской впадины (рис. 5), которая в настоящее время изменяется от 0 до 100 %, с максимальными значениями в силурийских и девонских глубокопогруженных отложениях.

ОСВ (рис. 4, А) в течение геологического

Рис. 3. Модель современной зональности катагенеза по разрезу Верхнепечорской впадины: 1 ‒7 ‒ ОСВ, %: 1 ‒ ˂0,55, 2‒ 0,55‒0,7, 3 ‒ 0,7‒1,0, 4 ‒ 1,0‒1,3, 5‒ 1,3‒2,0, 6 ‒ 2,0‒4,0, 7 ‒ ˃4,0; 8 ‒ границы слоев; 9-разрывные нарушения, 10 ‒

Рис. 4. Реконструкция эволюции катагенеза (изменения ОСВ) глубокопогруженных НГМС, выделенных по данным скв. Вуктыльская ‐ 58 (А) и Западно ‐ Вуктыльская ‐ 1 (Б) : 1 ‒ подошва нижнедевонско ‐ эйфельской НГМС; 2 ‒ ‐ эйфельскои НГМС; 3 ‒ ‐ турнейской НГМС; 4 ‒ ‐ турнейской НГМС; 5 ‒ ‐ саргаевской НГМС; 6‒ кровля верхнесилурийско ‐ саргаевской НГМС

Рис. 5. Изменение индекса зрелости TR по разрезу Верхнепечорской впадины

Выводы

Глубокопогруженные отложения приурочены к зонам с большой толщиной осадочного чехла на востоке Верхнепечорской впадины, здесь развиты нефтегазоматеринские породы от очень бедных до очень богатых (по классификации Б. Тиссо и Д. Вельте), но преобладают очень бедные и бедные. Тем не менее плотность содержания ОВ позволяет выделить в них глубинные НГМС.

В глубокопогруженных отложениях, несмотря на низкие ФЕС, возможно выделение коллекторов (о чем свидетельствуют множественные притоки вод), также выделяются региональные и зональные покрышки. По результатам бассейнового моделирования можно заключить, что ОВ глубокопогруженных отложений достигло градаций катагенеза МК4‒МК5 и АК1‒АК 3, т.е. на больших глубинах происходили процессы генерации газов и газоконденсатов, которые могли обеспечить формирование залежей как в глубоких толщах, так и в вышележащих горизонтах (Кочнева и др., 2015).

Генерация газообразных углеводородов в глубокопогруженных отложениях происходила в благоприятное для формирования залежей время. При этом нефтегазообразование достигло наибольшей интенсивности, а из оча- га распространения нефтегазоматеринских отложений эмигрировало более 50 % теоретически возможного количества углеводородов в пермском периоде, в интервале геологической истории 260‒290 млн лет. К этому времени, по данным А.И. Дьяконова (2008), было сформировано около 70 % структурных ловушек в рассматриваемом регионе.

Многочисленные газопроявления на глубинах более 5 км подтверждают перспективы газоносности глубоких недр восточных районов Верхнепечорской впадины.

Глубокопогруженные отложения Верхнепечорской впадины недостаточно изучены, но имеющиеся данные указывают на реальные возможности для наращивания запасов газа и газоконденсата, а следовательно, на необходимость их дальнейшего изучения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18‐35‐00220.

Список литературы Геология и нефтегазоносность глубокопогруженных отложений Верхнепечорской впадины

- Беляева Г.Л. Катагенез органического вещества пород глубокопогруженных горизонтов Тимано-Печорской НГП и его связь с нефтегазоносностью // Г еология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2014. № 7. С.36-39.

- Беляева Г.Л., Карасева Т.В., Кузнецова Е.А. Геологическое строение и нефтегазоносность глубокопогруженных отложений Тимано-Печорской НГП // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2012. № 7. С. 33-40.

- Галушкин Ю.И. Моделирование осадочных бассейнов и оценка их нефтегазоносности. М.: Научный мир, 2007. 456 с.

- Геофлюидальные системы Тимано-Печорской провинции: атлас карт / С.А. Данилевский, З.П. Склярова, Ю.М. Трифачев. Ухта: Региональный дом печати, 2001.

- Дьяконов А.И., Овчарова Т.А., Шелемей С.В. Оценка газонефтяного потенциала автохтонов и аллохтонов Предуральского краевого прогиба на эволюционно-генетической основе / Ухтинский гос. тех. ун-т. Ухта, 2008. 76 с.