Геология и перспективы золотоносности южной части Южно-Енисейского рудного района

Автор: Сердюк С.С., Кириленко В.А.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 8 т.6, 2013 года.

Бесплатный доступ

Выполнен анализ материалов по геологии и золотоносности южной части Южно Енисейского рудного района. Проведены типизация золотого оруденения, систематизация критериев и признаков его локализации. Оценены прогнозные ресурсы рудного золота, намечены перспективные площади и первоочередные участки проведения поисковых работ.

Золотоносность, рудное золото, типы и критерии золотого оруденения, литохимические ореолы, геофизические аномалии, прогнозные ресурсы, перспективные участки, южно-енисейский рудный район

Короткий адрес: https://sciup.org/146115876

IDR: 146115876 | УДК: 553.3.078

Текст научной статьи Геология и перспективы золотоносности южной части Южно-Енисейского рудного района

На территории Красноярского края в стадии реализации находится крупнейший инвестиционный проект общенационального значения «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» [3, 4], которым предусматривается достройка Богучанской ГЭС, строительство в п. Карабула алюминиевого металлургического завода, сооружение целлюлозно-бумажного комбината в п. Богучаны, строительство разветвленной системы ЛЭП-500 по распределению электроэнергии Богучанской ГЭС, прокладка сети автодорог и мостов через реки Ангару и Енисей, достройка железнодорожной магистрали Красноярск – Карабула – Богучаны.

В Нижнем Приангарье в Южно-Енисейском рудном районе (Ю-ЕРР) имеются геологические предпосылки и металлогенические перспективы развития минерально-сырьевой базы рудного золота в объеме до 350–500 т [5, 6].

На протяжении более полутора веков социально-экономический облик Южно-Енисейского золотоносного района определяла интенсивная разработка некогда богатейших россыпных месторождений золота, практически истощенных к настоящему времени, отчего назрела острая необходимость возрождения золотодобывающей промышленности на основе разработки рудных месторождений.

Геологическое строение и золотоносность

Впервые геологические исследования и изучение золотоносности енисейской тайги были проведены в 1843 г. Э. Гофманом [1]. Уже тогда Гофман отметил, что источником золота в россыпях могут быть не только кварцевые жилы, но и сланцевые породы. Первое золоторудное месторождение в районе Хилковская жила было выявлено в 1886 г., в плотике россыпи р. Рыбной (рудное поле Попутнинского месторождения). Оно было представлено кварцевой жилой мощностью 1,4 м со средним содержанием золота 51 г/т.

Основные геологические исследования, поиски и оценка рудного золота были проведены в последние 40–50 лет.

Геологическое строение района наиболее полно было изучено при геолого-съемочных работах масштаба 1:200 000 – 1:50 000 (К.Ш. Яркаев, 1965; А.Б. Хисамутдинов, 1972; А.Ф. Целы-ковский, 1985).

Основные результаты по поискам и оценке рудного золота были достигнуты работами А.М. Анашкиной (1959), А.И. Вызу (1973), А.Т. Бычкова (1976), В.С. Власова (1977), А.М. Кулясова (1978), И.П. Ашарова (1980), А.М. Кондратенко (1990), Н.П. Дорофеева (1995), Б.А. Жураковского (1971, 1985), В.В. Бобыкина (1977), Е.А. Бомбизова (2006) и др. В результате работ были опоискованы и оценены в разной степени Боголюбовское, Попут-нинское месторождения, Светлое, Антониновское, Рудничное, Змеиное, Высотное и другие рудопроявления.

В ходе геофизических исследований широко применялся комплекс аэро- и наземных съемок: магниторазведка, гравиразведка, электроразведка, геофизические исследования скважин (ГИС).

Оптимальный комплекс геофизических методов по изучению золотоносных зон состоит из следующих методов: наземные – магниторазведка, электроразведка (ЕП, ВП, ДЭП, ДЭМП), гамма-спектрометрия, комплексная аэрогеофизика (каналы: спектрометрический (уран, торий, калий, общий), магнитометрический, электрометрический).

Геохимические исследования проводили достаточно разнообразным комплексом методов: литохимическое опробование по первичным и вторичным ореолам рассеяния, донное и гидрохимическое опробование.

Обобщение результатов геохимических поисков месторождений золота показало, что практически все изученные месторождения золота фиксируются ореолами рассеяния золота, мышьяка, серебра, меди, свинца, цинка, сурьмы, молибдена, висмута и служат элементами-индикаторами золотого оруденения.

Основным методом поисков золотого оруденения является спектрозолотометрическая съемка по вторичным ореолам рассеяния с анализом проб на комплекс главных элементов-спутников.

Метод поисков по вторичным геохимическим ореолам рассеяния наиболее эффективен на участках с мощностью покровных отложений до 3 м. Наиболее характерными индикаторами коренного оруденения считаются вторичные ореолы рассеяния золота, мышьяка, сурьмы.

Исследуемая территория представляет собой сложное сочленение нескольких крупных структур Енисейского кряжа: Ангаро-Тисского (запад района), Ангаро-Питского (восток района) синклинориев и Центрального антиклинория (центр района), представленного Черно-– 969 – реченским горстом, являющимся переходным структурным элементом к Южно-Енисейской глыбе.

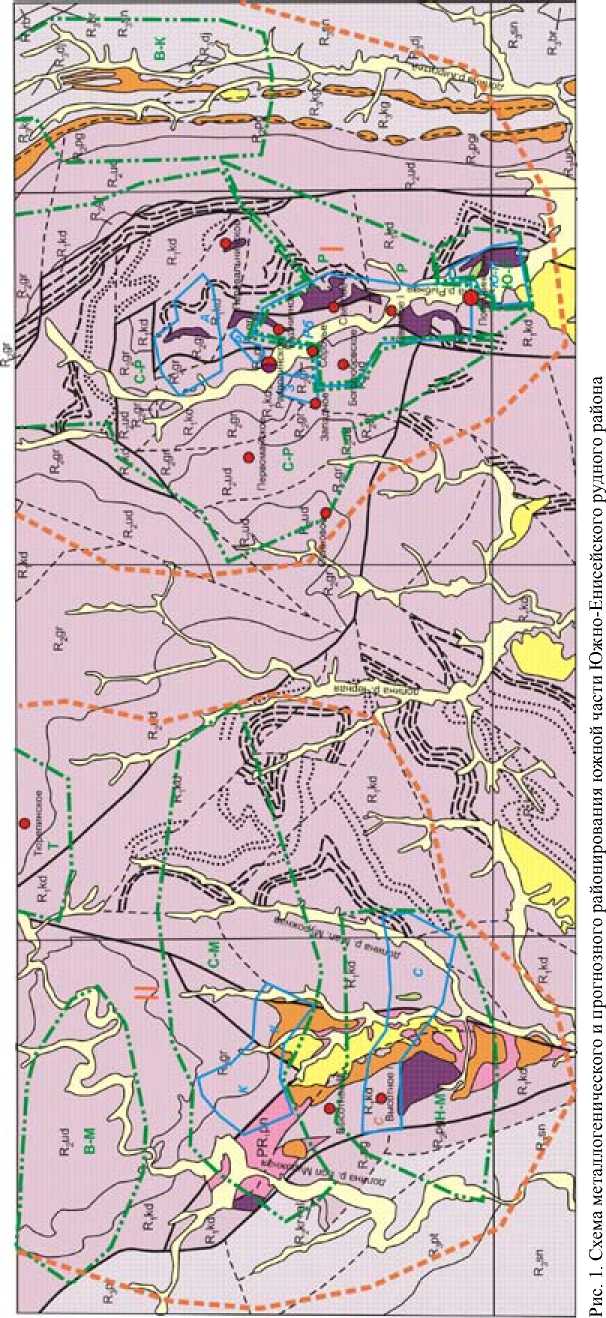

Западная часть района (Мало-Мурожнинский РУ) сложена наиболее древней карельской метатерригенно-карбонатной (пенченгинская свита) формацией в ассоциации с телами метаультрабазитов (попутнинский комплекс) (рис. 1, табл. 1).

На основной части территории рудного района развиты вулканогенно-терригенные (кор-динская свита), флишоидные (горбилокская, удерейская, погорюйская свиты), карбонатномагнезитоносные терригенные (свиты карточки и аладьинская, потоскуйская, шунтарская, рыбинская свиты), терригенно-карбонатные (сухохребтинская, токминская свиты) байкальские геосинклинальные образования. Они перекрываются молассоидной (тасеевская серия) формацией орогенного комплекса байкалид.

Стратифицированный байкальский комплекс прорван мелкими, часто линзовидными телами метаультрабазитов попутнинского и метабазитами исаковского, диабазов токминского комплексов, приуроченными к зонам региональных разрывных нарушений. В его пределах также отмечены мелкие тела гнейсогранитов посольнинского комплекса, прогнозируются на глубине штоки гранитов татарско-аяхтинского комплекса.

На образованиях карельского и байкальского тектонических комплексов залегают отложения нижнего и верхнего альпийских комплексов, представленные следующими формациями: первый – латеритной и каолинитовой коры выветривания (мел); второй – бокситоносной (палеоцен-эоцен), терригенной буроугольной (олигоцен-миоцен), терригенной (миоцен; кирна-евская свита) и группой терригенных (аллювиальная, элювиально-делювиальная, пролювиальная и др.; миоцен, плейстоцен-голоцен).

Складчатые структуры осложнены зонами Ишимбинского и Татарского региональных разломов, к которым приурочены пояса тел метаультрабазитов и метабазитов попутнинского и исаковского комплексов.

Ишимбинский разлом слагает субмеридиональную, слегка выпуклую к юго-востоку полосу разрывных нарушений, простирающуюся от верхнего течения р. Рыбной (где она имеет ширину около 5 км) до р. Ангары между устьями рек Рыбной и Черной (ширина зоны здесь более 10 км).

Крупная складчатая структура Раздолинского рудного узла Рыбинская антиклиналь протягивается от р. Ангары до широты Раздолинского месторождения. Она сложена флишевыми толщами сухопитской серии, ее восточная и приосевая части сильно нарушены дислокациями Ишимбинского разлома, пронизаны малыми линзовидными телами ультрабазитов попутнин-ского и базитов исаковского комплексов, сопряженными с ними зонами карбонат-кварцевых жильно-прожилково-вкрапленных гидротермально-метасоматических образований, вмещающими рудные тела золотосульфидной формации.

Усть-Чикильская и Ивановская антиклинали, в ядрах которых обнажаются породы пенчен-гинской свиты (нижний протерозой), формируют структурную основу Мало-Мурожнинского рудного узла. Их крылья сложены флишевыми толщами сухопитской серии (рифей), пронизанными телами базитов исаковского и ультрабазитов попутнинского комплексов.

Металлогеническая специализация Южно-Енисейского района определяется группой выявленных и перспективных золотоносных формаций, локализованных в пределах Раздолин-ского и Мало-Мурожнинского рудных узлов.

Четвертичные нерасчлененные отложения.

Супеси, суглинки,пески, галечники

Неогеновые нерасчлененные отложения.

Глины, супеси, пески, галечники, конгломераты

Палеогеновые нерасчлененные отложения.

Глины, бурые угли, лески, алевролиты, конгломераты

Рифей

Верхний рифей

Отложения тунгусикской серии (свиты: западная часть - шунтарская (R,sn), потоскуйская (Rpt): восточная часть - рыбинская (R,rb), борё-минская (R Ьг). шунтарская (R.,sn), джурская (R,dj), красногорская (R,kg)). Аргиллиты, доломиты, глинистые, алевролито-глинистые сланцы, известняки, кварциты, песчаники

Средний-нижний рифей

Отложения сухопитской серии (свиты: карточки и аладьинская объединенные (R.kr+al), погорюйская (R.pg), удерейская (R,ud), горбилокская (R_.gr), кординская (R.kd) Филлитизированные сланцы, углеродистые сланцы, филлиты, доломиты, известняки, алевролиты

Нижний протерозой

Отложения пеиченгинской свиты (Рг.рп)

Мраморы, углистые и кристаллические сланцы

Интрузивные образования

Исаковский среднерифейский комплекс (v-|SR is)

Диабазы, метагаббро-диабазы, диабазовые метапорфириты

Метапироксениты. пикритовые метапорфириты, метатуфолавы пикритоидов

Прослои углеродистых сланцев (а).

ал еврофиллитов, кварцитопесчаников. кварцитов (б)

Тектонические нарушения: главные (а), прочие (б)

Месторождения: золота (а), золото-сурьмяное (б): рудопроявления золота (в)

Рудные узлы: I - Раздолинский, II - Мало-Мурожнинский

Площади, перспективные на золотое оруденение:

Южно-Полутнинская (Ю-П). Северо-Рыбинская (С-Р). Рыбинская(Р), Верхне-Киргитейская (В-К). Нижне-Мурожнинская (Н-М), Средне-Мурожнинская (С-М). Верхне-Мурожнинская (В-М), Тюрепинская (Т),

Первоочередные участки: Южно-Попутнинский (Ю-П). Рыбинский (Рб).

Западный (3). Раздолинский (Р). Афонихинский (А). Стрелочный (С). Карстовый (К;

Условные обозначения к схеме металлогенического и прогнозного районирования южной части Южно-Енисейского рудного района

Таблица 1. Мегакомплексы и рудные формации южной части Южно-Енисейского рудного района

|

s s оЗ 2 & -& 3 си |

5? 3 О 02 & й § В W у О 2 с си Я И 8 О О и & |

5? 3 02 й О 03 В у Pi о й со * о S § й^ си |

S о о" ^ |

Е О О S й и |

и ® К S so 2 х ® Ж v й Йо § g a g й " & 5 ■w-^EoM^SE^^0 мЗу-.ОЕЙ.-у^зВ 9 Р В оо й ®9пв^23зВзВ^ с->22Й’&®еооо о”®2^ев^^^ О&Е®2йуЕЕу н^^§_У^ййЕВ ЗЙРм2®Л&&Л O«J2>> ^O(UOOO СОМОЕМЕУЙЙУ |

|||

|

3 в 2 5 3 в а й & и |

3 & в й 4 си „ о 3 *& у 1 5 |

3 cu в s й § ^? S си „ У >-0 О 5 *& у ся 2 1 5 |

§ Е й 3 Е У Й^ |

S S а Е й 3 У |

ю S & Е )S й 02 £ |

е ® . и и m « В © S и о “ н 5 о 3 оз Я S я ^ с й о о я & & & в в 5 < < а |

||

|

В В оЗ 2 о § •S’ И И ё я 8 И 3 я S & я К |

оЗ о 's' й О в О о л 2 о оз й у У В s -^ о ся щ И Я> О >s Н Ч я я S И 2 g о ti я Я к я Н ч У X о а у & Uys |

|||||||

|

О в s h V S V и оз 5 2 О и & и у о 3 ® у 3 у 3 о В у О О |

* § СУ 8 и ся Я О ч V Я С я к я й 5 У CU „ 5 н В у сЗ У сЗ с 2 в с m ^ О 2 1—1 -&1 ж |

й у В 02 § CU й 1У У 3 В У В со §. 5 S CU 03 1 Н й Z |

й & S ^ S сз CU у Pi S Н о |

W оЗ ,__s ™ Z 4 । ю н К 2 ся Й |

& Я Н й о! И О ^ о W у оз 5 03 Е S й О 03 в Е g S О s Е в н 5 о о у Си о И м 2 |

)В о ^7? Е Й S у у s й и s S JS у О V й m & - Е^ й |

У й 02 о з я и н у о S m m К g ° sb” в 2 о OEM О й о оз 5 03 УВД о 2 ^ о 2 |

У оЗ Й Е VO § у & й S дот й Щ Q о S у в й 03 Й о о я & я я к 8 СЯ 3 2 СЯ С м S £ 8 |

|

В -й в у в ё |

ж оз & m с |

)В й )В ^ Е с Й Е К я |

« ? )В С/ И ’S )В о И О |

>S оЗ S Е й S 1 5 зВ о ^ И я & |

||||

|

3 Й оЗ О 2 |

>в « 8 В & си 2 ю Л |

)В й ® о 5 5 я с К 5- |

я ? § 8 № S |

|||||

Продолжение табл. 1

|

4 A 4 о и W hQ V c3 у и 4 s о 2 н £ Он 4 8 у § к 5 8 Е & я я 5 Й 2 5s |

5 s g g 5 5 2 ч ч 3 s s 3 c О о оч s ^ 3 P )S H 8 A » c g § « s S >s g ■e- о § Я g й Я о & В Н ’В 5л ю ® о § « с g 2 g X о х о & ° ° Е 5 м 4 2 5 й СО Р 3 CQ m S Р |

4 g Р Н ед 5 35 2 5 В с 2 ® о о н щ 2 я о Я о р, m 5 5 |

|

|

4 нн Й о Я у я Ч 2 g В Q 4 В S g >я u В М Н Я рйЙижДиЙ я 5 § | 5 g | § ч о Е о S § 2 £ g | 5 | 8 ^5£утк& |

>р р Р У м оз р о 2 р CQ О ’В" S, 2 в нО У 1 Р я о О ^ Р Рн 5 5 2 В 2 § у £ |

||

|

ч S и Я Я о s о 5 4 35 с я « 2 Я в ТрсооРоН* 0®0^4ун0р Н34О4^43 р444Ю4>?Н PCJ^hhHhhHG pSSqAoAS и 5-4 § 2 § 2 в |

|||

|

Р ж 4 У О щ Н О Р 4 4 0 4 Щ С Рн 5 « к 3 Щ 5 g о к У g 8 g 8 g 1 о S g д' 0^3 Ph 03 ^ S «3 S ю ^ 2 н л 3 о |

о g Р Q 2 s 3 о м о s О' S V |

4 Р Р & Рн 4 н s g « я с и ч Ч Рн Ю В |

S к р р р я ” я В К « Я с & 5 S О 4 н VO н Q Рн Р 4 со |

|

р у 18 я Sob р о 3 нО U нО у о р О н Рн О 4 -СУ Рн 4 ^ я я |

|||

|

я ”§ 8 >в 8 нО р 4 Р о о у н Рн § О ^ В я |

|||

Ведущими промышленными формациями золота являются: золотосурьмяная (Раздолин-ское, Высотное), золотосульфидная (Боголюбовское, Антониновское, Светлое, Змеиное, По-путнинское).

Раздолинский рудный узел (РРУ) состоит из пяти рудных полей: Раздолинского, Боголю-бовского, Змеиного, Светлого, Попутнинского. Первое объединяет Раздолинское месторождение и кварц-антимонитовые проявления, жильные золотокварцевые зоны, зоны сульфидной минерализации и окварцевания в филлитах. Попутнинское рудное поле (Попутнинское месторождение, Антониновское рудопроявление) представлено оруденением, приуроченным к контакту филлитов с ультрабазитами попутнинского комплекса. Боголюбовское рудное поле охватывает одноименное золотосульфидное месторождение в филлитах. Змеиное рудное поле продолжает на восток субширотную структуру Боголюбовского месторождения и представлено сульфидными вкрапленно-прожилковыми залежами в филлитах.

В пределах Мало-Мурожнинского рудного узла (М-МРУ) локализовано Высотное рудное поле, Стрелочная и Карстовая перспективные золотоносные зоны золотосурьмяной формации, прогнозируется выявление оруденения золотосульфидной формации (попутнинский тип).

Раздолинский рудный узел

В геологическом строении рудного узла принимают участие породы кординской, горби-локской, удерейской свит сухопитской серии верхнего протерозоя, неогеновой и четвертичной систем, а также магматические образования ультраосновного (попутнинский комплекс) и основного (исаковский комплекс) состава.

Стратиграфия. Рифей. Кординская свита (R1kd). Свита занимает около 50 % всей площади и обнажается в долине р. Рыбной. Она разделена на три подсвиты.

Нижнекординская подсвита (R1kd1) вскрыта на левобережье р. Рыбной, в бассейне рр. Мал. Аверихи и Афонихи и руч. Рудничного. В разрезе подсвиты преобладают филлитовые «углистые» кварцево-серицитовые сланцы, реже встречаются тонкослоистые алевритоглинистые и известково-глинистые сланцы. Мощность подсвиты 430 м.

Среднекординская подсвита (R1kd2). Наиболее полный разрез подсвиты вскрыт горными выработками Раздолинского сурьмяного месторождения, скважинами в долине руч. Боголюбовского и в береговых отложениях р. Рыбной. Нижняя часть подсвиты – тальк-карбонат-хлоритовые сланцы по основным эффузивам, доломитизированные известняком, кварц-серицитовые, кварц-серицит-хлоритовые сланцы и туфосланцы. На контакте тальк-карбонат-хлоритовых сланцев с терригенно-осадочными породами развиваются линейные коры выветривания. В верхней части подсвиты развита толща черных и темносерых филлитизированных глинистых и алевритоглинистых сланцев. Мощность подсвиты 650–750 м.

Верхнекординская подсвита (R1kd3) прослежена по правому бортовому склону долины р. Рыбной и представлена кварцево-серицитовыми сланцами, доломитами и доломитизирован-ными известняками. Мощность подсвиты 900–960 м.

Горбилокская свита (R2qr) сложена сидеритсодержащими филлитизированными сланцами неравномернослоистыми, с заметной примесью алевритового материала. Характерно послойно-неравномерное распределение углеродистого вещества. Преобладающей является – 975 – серая и светло-серая с зеленоватым оттенком окраска пород. Подразделяется на две пачки: нижнюю (R2qr1) – сланцевую и верхнюю (R2qr2) – терригенно-сланцевую. Мощность свиты 1150 м.

Удерейская свита (R 2 ud) подразделяется на две подсвиты: нижнюю и среднюю.

Нижнеудерейская подсвита (R2ud1). В строении разреза принимают участие разномасштабно слоистые сидеритсодержащие филлитизированные сланцы серой и темно-серой окраски. По характеру слоистости эти отложения подразделяются на две пачки: нижнюю (R2ud 1 1 ) – с преобладанием линзослоистых текстур и верхнюю (R 2 ud 1 2 ), представленную преимущественно монотонными сланцами. Мощность подсвиты 420–500 м.

Среднеудерейская подсвита (R 2 ud 2 ). Слагают подсвиту серые до черного яснослоистые си-деритсодержащие филлитизированные сланцы с маркирующими конкреционными горизонтами. Мощность подсвиты 810–900 м.

Неогеновая система. Кирнаевская свита (N2kr). Отложения свиты встречены на водоразделе рек Рыбной и Мал. Аверихи, сложены красновато-бурыми галечниками, гравием, песками, железистыми конгломерато-брекчиями и конгломератами, глинами. Отложения золотоносны. Мощность свиты 42 м. Неогеновая и четвертичная системы нерасчлененные.

Плиоцен-нижнечетвертичные отложения (N2-QI). К нерасчлененным отложениям отнесены аллювиальные отложения высоких террас, древних долин, аллювиально-озерные и пролювиально-делювиальные красноцветные и сероцветные глины, суглинки, глинистые пески, гравийно-галечный материал сланцев и кварца. Отложения золотоносны. Мощность от первых метров до первых десятков метров.

Четвертичная система. Верхнечетвертичный отдел (Q III ). Представлена плотными сероцветными, реже красноцветными глинами с редкой галькой и линзами галечников, песков 3, 2, 1 надпойменных террас р. Рыбной. Мощность отложений – первые метры.

Современные отложения (QIV). Сложены элювиально-делювиальными и аллювиальными образованиями. Первые развиты на водораздельных пространствах и их склонах (глины с обломками окружающих пород), вторые – в пределах высоких и низких пойм всех водоемов (глины, галечники, пески).

Магматические породы. Образования ультраосновного и основного составов отнесены соответственно к попутнинскому и исаковскому комплексам.

Попутнинский комплекс апоультрабазитов – линзовидные тела амфиболовых и тальк-хлоритовых сланцев.

Тела зеленокаменноизмененных диабазов и диабазовых порфиритов исаковского комплекса распространены незначительно и имеют форму даек и штоков.

Коры выветривания. В пределах района известны площадные и линейные коры выветривания мел-палеогенового возраста.

Площадные коры выветривания выполнены фрагментарными разрезами глинисто-дресвяно-щебнистых отложений с элементами зональности преимущественно каолинит-монтмориллонитовых, гидрослюдисто-монтмориллонитовых, каолинитовых, в том числе бокситоносных образований, локализованных на плоских денудационных водоразделах в пределах мелких депрессий, протяженностью от первых километров до первых десятков километров, мощностью от нескольких десятков до первых сотен метров. Коры выветривания фраг-– 976 – ментами золотоносны. В Партизанском рудном узле выявлено Самсоновское месторождение золотоносных кор выветривания и несколько аналогичных рудопроявлений.

Тектоника. Раздолинский рудный узел расположен в зоне Ишимбинского глубинного разлома. Главная структура – Рыбинская антиклиналь, шарнир которой имеет меридиональное направление и ундулируя полого погружается в приустьевой части р. Афонихи. В ядре складки обнажена нижняя подсвита кординской свиты. Ширина антиклинали 9 км, крылья осложнены субмеридиональными и поперечными складками высоких порядков.

К элементам дизъюнктивной тектоники относятся разрывные нарушения, зоны трещиноватости и рассланцевания. Разрывные нарушения имеют сбросово-сдвиговый характер.

Направление рассланцевания пород на площади Раздолинского рудного поля северовосточное, субширотное, поперечное к основной структуре. Рассланцевание сопровождается развитием кварцевых жил и прожилков, зон сульфидной минерализации, с которыми, в частности, связано Раздолинское месторождение сурьмяных руд, Боголюбовское и Попутнинское месторождения золотосульфидных руд.

В областях развития складок высокого порядка породы претерпели наиболее интенсивные тектонические деформации и характеризуются проявлением карбонатного и кварцевого метасоматоза. Карбонатный метасоматоз развивается по вулканогенным породам с образованием золотосульфидного оруденения (попутнинский тип), кварцевый – по глинистым и алевритоглинистым сланцам. С ним связан золотосульфидный (боголюбовский) и прогнозируемый золотокварц-сурьмяный (удерейский) типы оруденения.

Металлогения золота. Раздолинский рудный узел расположен в меридиональном направлении от Попутнинского до Раздолинского месторождений на 40 км при ширине до 30 км. По особенностям вещественного состава и геологическим обстановкам локализации выделены три типа золотого оруденения: попутнинский, раздолинский, боголюбовский (табл. 2).

Попутнинский тип. Объединяет одноименное золоторудное месторождение, рудопрояв-ления Антониновское, Светлое, Перевальное, Рудничное и Афонихинскую группу проявлений.

Основной особенностью объектов этого поля является их приуроченность к контактам ультраосновных пород попутнинского комплекса с филлитовидными сланцами нижнесредне-рифейского возраста.

Попутнинское золоторудное месторождение является эталонным объектом для данного типа наряду с аналогичным Антониновским рудопроявлением.

Месторождение локализовано в периклинальном замыкании Рыбинской антиклинали, сложенном (с юга на север) интрузивными породами попутнинского (метапироксе-ниты) и исаковского (метабазиты) комплексов, прорывающих толщу пород кординской свиты нижнего рифея. Субсогласная рудоносная минерализованная зона (РМЗ) имеет север-северо-восточное – восточное направление, ей характерна седловидная форма. Она локализована между перекрывающей пачкой филлитовидных сланцев и подстилающей пачкой тальк-хлорит-карбонатных апоультрабазитовых сланцев.

В строении РМЗ участвуют: рудовмещающая толща (нижняя и средняя пачки средне-кординской подсвиты), перекрывающая толща (верхняя пачка среднекординской подсвиты) и подстилающая толща (нижнекординская подсвита).

Таблица 2. Выявленные типы и параметры перспективных зон золотого оруденения Раздолинского рудного узла

|

н О с о С 2 5 Е g S q и Н Е К V оЗ s w s 2 н s н 5 Я S О с С а & |

S о S и |

^ Z2 и 22 8 |

о |

S |

|

X В 5 & е Н У & & i с |

||||

|

ё И н Е g о Qi 5 Си О и |

сю |

оо" |

||

|

g 5 у в S Я о |

О\ |

ч щ |

||

|

W У 8 и S Н X о о s 6 g о а 1 * |

W S | 5 | i н з О И Б си о a s с 2 о § н н g оз о у s Н Н ° S S S - & 8 g § с 5 ° я * $ н ° S о 2 s 2 2 О В н s 5 со со си CQ о |

3 с 2 5 is S 2 н -о

Qi О Qi S § § н Й 12 8 со CQ о |

° aS н а § оз £ 2 щ 2 Qi Q ^1 Щ О ю S 8 О S s 8

12 2 с m |

оЗ S 2 8 5 8 “ * 2 6 & Н в 8 S 8 й s Я 8 5 8 8Е®°н<а ° Й Я ° VO S у о V & S а н з у л ® О 3 о S Qi Л S Ч Qi Н В сЗ О СО v S л н 12 2 G и m |

|

° у о s Н Е У Е СО Ч 8 & |

JS Он о со |

JS 3 2 Qi О О со |

Ч о о со |

3 о о о со |

|

со W оЗ си |

W ч со си |

W Qi 12 |

W оЗ А ® 81 а < |

W Е Е У Qi с |

Рудовмещающая толща состоит из двух пачек. Верхняя пачка сложена темно-серыми, черными углеродистыми сланцами (филлитами), нижняя - серо-зеленоцветными сланцами с лин-зо- и лентовидными телами метабазитов, алевритовых, псаммитовых и псефитовых метатуфов. Толща подвергнута интенсивной тектонической проработке (разнопорядковая складчатость, катаклаз, рассланцевание) с наложением интенсивных гидротермально-метасоматических процессов, проявленных в виде окварцевания, карбонатизации, хлоритизации, оталькования, сульфидизации, приведших к формированию рудных тел месторождения золотосульфидной формации.

Рудоносная минерализованная зона имеет вид подковообразной крутопадающей залежи с изгибами, пережимами, раздувами и расщеплениями, мощностью от 20-30 м до 100-200 м и более. Падение РМЗ варьирует от юго-западного (западный фланг), северо-западного (центральная часть) и северного (восточный фланг) под углами 45–85° и в целом согласно с вмещающими породами. По простиранию она прослежена более чем на 1500 м, по падению – на 400–650 м. Зона осложнена двумя поперечными гребневидными слепыми выступами метаультрабазитов вертикальной амплитудой 200–600 м, которые облекаются со всех сторон метасоматитами и с нарастающей крутизной погружаются в север-северо-западном направлении.

Все известные рудные тела месторождения заключены в этой минерализованной зоне, а интенсивность оруденения имеет прямую положительную корреляцию с уровнем проявления наложенных гидротермально-метасоматических процессов, наиболее значимыми индикаторами которого выступают карбонат-кварцевые жильно-прожилковые и сульфидные прожилково-вкрапленные зоны минерализации.

Главные рудные минералы - пирит, пирротин, халькопирит, арсенопирит, второстепенные – герсдорфит, блеклая руда, бертьерит, антимонит.

Геохимическая специализация рудного поля Попутнинского месторождения отражена вторичными ореолами рассеяния золота, неконтрастными ореолами мышьяка и сурьмы, комплексными ореолами никеля, кобальта, хрома, меди.

Антониновское рудопроявление расположено в пойме и правобережье р. Рыбной между руч. Гусельников и Сорочий, на сопряжении Боголюбовского и Попутнинского рудных полей.

Золотое оруденение Антониновского участка локализовано в глинистых, алевро-глинистых, кварц-серицитовых тонкополосчатых сланцах, углеродистых филлитах. Вмещающие породы вблизи рудных зон часто смяты в мелкие асимметричные складки, рассланцова-ны, окварцованы и карбонатизированы.

Рудная зона имеет крутое падение, мощность - от первых метров до первых десятков метров, протяженность по простиранию составляет около 900 м, протяженность по падению – до 300 м.

Оруденение представлено жильно-прожилковыми зонами кварц-карбонат-сульфидного состава. Состав золотоносных гидротермалитов сульфидно-кварц-карбонатный, карбонат-кварцевый, кварцевый. Сульфидная минерализация отмечается преимущественно в гидротер-малитах, где резко преобладающим минералом является пирит, реже встречается пирротин, редко отмечается мелкоигольчатый арсенопирит.

Содержание золота в рудной зоне варьируют в отдельных пробах от менее 0,1-0,5 до 15–20 г/т, в среднем около 3,5 г/т.

Рудопроявление Светлое расположено на водоразделе р. Рыбной и ее левого притока р. Мал. Аверихи в 3–5 км южнее п. Раздолинск. Приурочено к контактам ультраосновных пород попутнинского комплекса с карбонатсодержащими филлитовидными сланцами верх-некординской подсвиты и представлено умеренно сульфидизированными кварц-карбонатно-слюдистыми метасоматитами, развитыми как по сланцам, так и по ультрабазитам. Простирание рудоносной зоны субмеридиональное. Она прослежена на 3000 м при мощности 20–150 м.

Основными рудными минералами являются пирротин, пирит, арсенопирит, халькопирит, золото. Количество сульфидов достигает 10 %. Золото тонкодисперсное, связано с сульфидами, содержание его колеблется от 0,3 до 22,8 г/т.

Перевальнинское рудопроявление находится на левом берегу руч. Перевального. Оруденение приурочено к западному экзоконтакту вытянутого субмеридионального тела ультрабазитов и связано с кварцево-жильными образованиями и кварцево-карбонатно-слюдистыми метасоматитами, аналогичными попутнинским. Сульфидная минерализация метасоматитов представлена пиритом, арсенопиритом, реже халькопиритом, сфалеритом, галенитом. Содержание золота составляет 0,7–8,4 г/т, а среднее по пересечению на 4 м – 3,4 г/т.

Рудопроявление Рудничное расположено на водоразделе руч. Рудничного и его левого притока, в 2,5 км северо-восточнее п. Раздолинск. Оруденение приурочено к контактам ультраосновных пород попутнинского комплекса с филлитами верхнекординской подсвиты. Тело ультрабазитов имеет овальную форму и вытянуто в субмеридиональном направлении на 2,5 км.

Участки с повышенными концентрациями золота в целом пространственно приурочены к зонам жильно-прожилкового окварцевания северо-восточного простирания, на контакте осадочно-метаморфизованных пород кординской свиты и слюдисто-железисто-кремнистых метасоматитов с апоультрабазитовыми породами попутнинского комплекса и диабазами исаковского комплекса.

Горными выработками вскрыты две крутопадающие рудные зоны в лежачем и висячем боках апоультрабазитов попутнинского комплекса. Протяженность рудных зон по простиранию 200–500 м, мощность – от первых метров до 100 и более. Содержание золота варьирует в пределах от 0,22 до 1,79 г/т.

В геохимических полях Рудничное проявление отражается локальными вторичными литохимическими аномалиями золота интенсивностью 5–10 мг/т.

Афонихинская группа проявлений расположена в нижнем течении р. Афонихи. При отработке россыпи в дражных шлихах находили обломки кварца с видимым золотом. В коренных обнажениях и свалах кварца, песчаников, окварцованных глинистых сланцев установлено содержание золота от 0,1 до 0,4 г/т. Скважинами вскрыты углисто-глинистые сланцы с пиритом и содержанием золота 0,1–0,2 г/т. Золоторудная минерализация сопровождается первичными ореолами мышьяка и сурьмы.

В долине р. Афонихи расположена промышленная россыпь протяженностью 3000 м. Она практически начинается ниже Руднично-Афонихинской рудной зоны с попутнинским типом золотого оруденения. Наиболее повышенная удельная продуктивность россыпи – 1,48 кг на 1000 м 3 массы - приходится на её верхнюю часть, расположенную в ореоле размыва водотоком рудной зоны.

Раздолинский тип. Представлен тип Раздолинским золотосурьмяным месторождением, а также, возможно, рудопроявлением Змеиным.

Раздолинское золотосурьмяное месторождение расположено в среднем течении р. Рыбной в районе п. Раздолинск.

С 1932 по 1936 гг. месторождение было разведано и подготовлено к промышленному освоению, эксплуатировалось оно до 1965 г. Было добыто 56,8 тыс. т сурьмы при среднем содержании 3,79 %.

Раздолинское месторождение приурочено к породам верхнекординской подсвиты и гор-билокской свиты верхнего протерозоя (глинистые, песчано-глинистые сланцы, доломитизиро-ванные известняки), слагающим антиклинальную складку северо-восточного простирания, и характеризуется развитием кварцевых жил, несущих сурьмяное оруденение.

Промышленные рудоносные кварцевые жилы (рудные зоны № 1, 2 и 2-бис) характеризуются согласным с вмещающими сланцами залеганием, однако отмечается и кососекущее залегание кварцевых жил по падению.

В структурном отношении Раздолинское рудное поле приурочено к антиклинали северовосточного простирания с юго-западным падением пород. Развита дополнительная складчатость, вплоть до плойчатости, осложняющая основную складку.

Разведочными и поисковыми работами в пределах рудных зон № 1, 2 и 2-бис выявлены многочисленные зоны вкрапленно-прожилковой сульфидизации и кварцевых жил со слабой сурьмяной минерализацией или без нее. В частности, рудная зона № 1 в юго-западном и северо-восточном направлениях не выклинивается, а сменяется системами сближенных кварцевых прожилков и жил мощностью от 0,4 до 1,7 м, реже до десятков метров.

Вещественный состав руд: антимонит, бертьерит, пирит, арсенопирит, пирротин, сфалерит, халькопирит, блеклая руда, самородное золото и серебро, магнетит, галенит, никелин, пентландит. Основным жильным минералом считается кварц, в небольшом количестве присутствуют карбонаты и серицит.

В висячем боку рудных зон наиболее активно проявляется сульфидизация (игольчатый арсенопирит, пирит) в виде двух морфологических разновидностей: ленточной пиритизации сланцев или рассеянной вкрапленности пирита.

В пределах рудного поля Раздолинского месторождения и его ближайших окрестностей кроме рудных зон № 1, 2 и 2 бис известны еще 14 кварцевых жил, среди которых лишь одна жила № 6 характеризуется наличием участков с промышленным содержанием сурьмы.

Кварцевые жилы, жильные зоны, дополнительно к известным вскрыты буровыми скважинами в пойменной части р. Рыбной в лежачем боку рудной зоны № 1.

Из вышеизложенного следует, что помимо рудных зон № 1 и 2 с установленной золотоносностью дополнительно выделяются рудные зоны 3 и 4, 5 и 15, 6, 10 и 11 жил, представляющие практический интерес на выявление золотого оруденения.

О перспективах золотоносности рудного поля Раздолинского сурьмяного месторождения. Достоверной информации о содержании, распределении золота в сурьмяных рудах Раздолинского месторождения немного. Известно (И.Г. Петров, 1937), что было отобрано незначительное количество проб из горных выработок и скважин, показавших содержание золота на уровне 0,1–5,0 г/т. Золото устанавливалось позднее и в других пробах, отобранных – 981 – без должной привязки из отвалов эксплуатационных шахт «Новая» и «Капитальная». Анализировали различный материал: кварц, сульфидизированные сланцы, антимонит, пирит, арсенопирит.

И.Г. Петровым золото было установлено в трех шлифах в виде мельчайших зернышек, обычно располагающихся на границе между блеклой рудой и бертьеритом. Размер зерен не превышал 0,005 мм.

В более позднее время (1980–1990 гг.) работами Ангарской ГРЭ (И.П. Ашаров, 1980; А.М. Кондратенко, 1990) в пределах Рыбинской рудной зоны выявлен ряд золото-сульфидных с сурьмой месторождений и рудопроявлений (Боголюбовское, Антониновское, Змеиное, Сорочье и др.).

Работами И.П. Ашарова (1980) на юго-западном фланге рудной зоны № 1 установлено золотое оруденение, приуроченное к сульфидизированному горизонту в пачке слоистых алеврито-глинистых сланцев висячего бока. Залегание горизонта согласное с вмещающими породами. Горизонт прослежен скважинами по падению на 342 м, его мощность изменятся от 3 до 14 м. Сульфиды представлены пиритом, арсенопиритом, пирротином, реже халькопиритом, сфалеритом, галенитом, антимонитом, блеклыми рудами. Среднее содержание золота по пересечениям варьирует в пределах 0,4–1,8 г/т, при повышенных значениях в отдельных пробах до 2–3 г/т. На северо-восточном фланге рудного поля также в отдельных точках выявлено содержание золота от 0,1 до 1,0 г/т.

Рудопроявление Сорочье , названное по одноименной возвышенности г. Сорочьей, располагается в створе выявленной И.П. Ашаровым рудной зоны с золото-сульфидной минерализацией.

Рудопроявление характеризуется широким развитием рассеянной золотой минерализации, фиксируемой вторичными ореолами рассеяния золота и мышьяка.

Заверка вторичных золотометрических аномалий в окрестностях г. Сорочьей (аномалии 2, 3, 4, 5, 6) с концентрацией от 0,005 до 0,4 г/т, протяженностью от 200–300 до 500–900 м, проведенная единичными траншеями, выявила во всех них зоны окварцевания, сульфидизации с содержанием золота от 0,1–1,5 до 7,3–11,4 г/т.

Сложность морфологии оруденения рудопроявления Сорочье дополнительно подтверждается данными Э.Ф. Гербека (1953), проводившего работы на Раздолинском сурьмяном месторождении. Продолжением сурьмяной рудной зоны № 1 в юго-западном направлении является жила № 9 на г. Сорочья. Прослежена жила по простиранию канавами на 320 м, характеризуется невыдержанной мощностью (0,15–1,5 м). Содержание сурьмы в пределах 0,01–0,044 %. Форма жилы отличается сложным строением: наличием раздувов, расщеплением, местами на несколько субпараллельных жил, нередко сопровождающихся сериями тонких кварцевых прожилков, образующими зоны прожилкования мощностью до 5 м. На глубину жила прослежена буровой скважиной, не давшей промышленных содержаний сурьмы.

Таким образом, эпизодическими исследованиями Раздолинского месторождения установлена золотоносность промышленных сурьмяных руд, зон сульфидизации (пирит, арсенопирит), кварцевых жил и зон прожилкования.

Однако специальных работ по оценке золотоносности непосредственно рудного поля Раз-долинского месторождения до настоящего времени не проводилось.

В разведанном позднее аналогичном в формационном плане Удерейском месторождении установлена золотоносность собственно сурьмяных руд, а также выявлены самостоятельные золоторудные тела и зоны, сложенные системами прожилков кварца с сульфидами.

Учитывая подобие геолого-структурной обстановки Удерейского золото-сурьмяного месторождения Раздолинскому, также золотосурьмяному, но практически с неизученной золотоносностью, необходимость оценки золотоносности Раздолинского рудного поля и прилегающей с севера территории (бассейн р. Рыбной и ее притоков рр. Кривляжной, Аверихи, Рудничного) представляется актуальной.

Змеиное золоторудное месторождение расположено в 1200 м к юго-востоку от Центрального участка Боголюбовского месторождения, в приустьевой части руч. Сорочьего и принадлежит, по-видимому, к золотосульфидной формации с элементами наложения более поздней золотосурьмяной.

Минерализованная зона месторождения «Змеиное» представлена участками прожилково-жильного окварцевания и сульфидизации пород, в которых выявлены три крутопадающих рудных тела.

Протяженность минерализованной зоны в направлении запад-восток составляет около 300 м, протяженность по падению 150–200 м и более, мощность варьирует от 5–7 до 30–60 м. Содержание золота варьирует в пределах от 1,3 до 37 г/т. Среднее содержание изменяется от 5,2 до 6,4 г/т.

Главные рудные минералы: пирит нескольких генераций, пирротин, галенит, сфалерит, халькопирит, арсенопирит, блеклая руда, бертьерит, антимонит.

Геохимическая съёмка по вторичным ореолам показала прямую связь выявленной золоторудной зоны с аномалиями золота и мышьяка.

Кривляжинская группа точек минерализации расположена в бассейне р. Кривляжной, на северном обрамлении Рыбинской рудной зоны. Поисковыми маршрутами выявлены коренные выходы и свалы обломков золотосодержащих пород: кварца, сланцев, кварцитов, песчаников. Содержание золота составляет от 0,1 до 0,3 г/т, реже от 0,4 до 0,8 г/т. Горными работами вскрыты зоны дробления и окварцевания. К последним приурочена золотосульфидная минерализация с содержанием золота 0,1–0,2 г/т.

В процессе поисковых работ на сурьму Раздолинским рудником в бассейнах рр. Крив-ляжная и Афониха горными выработками (канавы, шурфы) вскрывались единичные жилы и серии кварцевых жил протяженностью от 15 до 130 м и мощностью от 0,5 до 1–2 м. Простирание жил север-северо-восточное, частично северо-западное. Помимо этого на водораздельных пространствах и бортовых склонах указанных водотоков отмечались значительные кварцевые свалы. Содержание сурьмы в кварцевых жилах и свалах составляло 0,07–0,44 %.

По описанию одного из шурфов (глубина 10 м, бассейн р. Кривляжной) в нем вскрывались гофрированные темно-серые филлитовидные глинистые сланцы с вкрапленной минерализацией пирита. Местами сульфидизация значительная. Сланцы рассечены кварцевыми жилами невыдержанной мощности (азимут простирания 60º, падение северо-западное под углом 65–70º). Кварц белый среднезернистый, сильно трещиноватый, в зальбандах ноздреватый, с редкими кристаллами пирита.

Боголюбовский тип. Боголюбовское золоторудное месторождение расположено на водоразделе руч. Боголюбовского и Сорочьего. Представлено субширотной зоной сульфидной минерализации и окварцевания в карбонатсодержащих алевритоглинистых сланцах нижнего-среднего рифея. Это месторождение вместе с Раздолинским и Попутнинским единственные в Южно-Енисейском районе с аномальной субширотной или северо-восточной ориентировкой рудных зон.

На месторождении развита зона окисления, глубина которой изменяется от первых десятков метров до 300 м. Основные рудные минералы первичных руд: пирит, арсенопирит. Количество сульфидов 13,5 %. Вредной примесью является мышьяк (до 1,3 %). Золото находится в сульфидах в тонкодисперсном виде. Основными минералами окисленных руд выступают гидроокислы железа, лимонит, ярозит. Рудные тела, контуры которых определяются по данным опробования, имеют лентообразную извилистую форму, субширотное и восток-северо-восточное простирание и юго-восточное падение под углом 70–85°. Протяженность рудных тел по простиранию составляет 560–1100 м, по падению они прослежены на 300–320 м. Мощность рудных тел колеблется от 0,7 до 50,0 м, содержание золота достигает 64,8 г/т, в среднем от 4,4 до 10,6 г/т.

Общий ресурсный потенциал (С2+Р1) рудного поля Боголюбовского месторождения составляет 49 т золота.

Прогнозные ресурсы рудного золота Раздолинского рудного узла. По данным поисковооценочных работ (Кондратенко, 1990 г.), прогнозные ресурсы Раздолинского рудного узла были оценены в следующих количествах (табл. 3).

В более позднее время [2] прогнозные ресурсы Раздолинского рудного узла по категории Р1+Р2+Р3 составили уже 396,1 т (табл. 4).

МПР РФ по состоянию на 01.01.2003 по Раздолинскому рудному узлу в целом утвердило прогнозные ресурсы категории Р1+Р2 в количестве 200 т, в том числе 70 т по категории Р1 по Боголюбовскому месторождению, по ПГУ № 6 и ПГУ № 2–100 т по категории Р 2 , ПГУ № 5–30 т категории Р2.

По результатам поисковых и оценочных работ по Раздолинской площади и Попутнинско -му месторождению оценены запасы 110 т, прогнозные ресурсы по кат. Р1,+ Р2 – 190 т.

Таблица 3. Прогнозные ресурсы рудного золота Раздолинского рудного узла по состоянию на 1990 г.

|

Наименование объекта |

Глубина оценки, м |

Категория ресурсов, т |

||

|

Р 1 +Р 2 +Р 3 |

Р 1 |

Р 2 |

||

|

1. Раздолинское рудное поле |

100-300 |

102,6 |

61,5 |

41,1 |

|

Боголюбовское месторождение |

100-300 |

82,8 |

61,5 |

21,3 |

|

Змеиное рудопроявление |

300 |

4,2 |

- |

4,2 |

|

Антониновское рудопроявление |

300 |

15,6 |

- |

15,6 |

|

2. Попутнинское рудное поле |

200-300 |

51,3 |

46,3 |

5,0 |

|

2.1. Попутнинское месторождение |

300 |

- |

12,5 |

5,0 |

|

2.2. Светлое месторождение |

200 |

33,8 |

33,8 |

- |

|

Итого по Раздолинскому рудному узлу |

100-300 |

153,9 |

107,8 |

46,1 |

Таблица 4. Прогнозные ресурсы рудного золота Раздолинского рудного узла по состоянию на 2000 г.

|

Наименование объекта |

Прогнозные ресурсы золота, т |

|||

|

Р 1 +Р 2 +Р 3 |

Р 1 |

Р 2 |

Р 3 |

|

|

Раздолинский узел, всего |

396,1 |

71,6 |

124,9 |

199,6 |

|

- в том числе: месторождение Боголюбовское |

155,7 |

64,7 |

36,0 |

55,0 |

|

- месторождение Попутнинское |

44,4 |

6,9 |

1,9 |

35,6 |

|

- месторождение Светлое |

131,0 |

- |

81,0 |

50,0 |

|

Прочие объекты |

65,0 |

- |

6,0 |

59,0 |

Таблица 5. Ресурсный потенциал рудного золота Раздолинского рудного узла (2012 г.)

|

Перспективные площади |

Запасы кат. С 1 +С 2 , т |

Прогнозные ресурсы, т |

|

|

Р 1 +Р 2 |

Р 3 |

||

|

Раздолинский РУ (северная часть) |

201 |

||

|

Раздолинский РУ (южная часть) |

149 (Боголюбовское, Попутнинское, Змеиное) |

200 |

|

|

Всего |

149 |

200 |

201 |

Ожидаемый прогнозный потенциал северной части Раздолинского рудного узла оценен по продуктивности геохимических аномалий золота по категории Р 3 – 201 т.

Общий ресурсный потенциал (запасы+ресурсы) Раздолинского рудного узла оценивается (по состоянию на 01.01.2012) в количестве: С 1 +С 2 – 149 т, Р 1 +Р 2 – 200 т, Р 3 – 201 т (табл. 5).

Мало-Мурожнинский рудный узел

Мало-Мурожнинский перспективный рудный узел расположен в 20 км юго-западнее Раз-долинского рудного узла.

Рудный узел имеет площадь 10х15 км и сложен наиболее древними и метаморфизованными породами, формирующими Чикильскую горст-антиклинальную структуру. Это в основном терригенно-карбонатные отложения нижнепротерозойского и среднерифейского возраста, прорванные ортоамфиболитами и другими ультрабазитами индыглинского, попутнинского и исаковского комплексов, перекрытые рыхлыми палеоген-четвертичными образованиями.

Восточную часть территории рудного узла занимает Мало-Мурожнинская котловина площадью 12х5 км в виде треугольника с вершиной в южной части. В рельефе котловина выделяется отрицательными сглаженными формами. Она является полным аналогом хорошо изученной Больше-Мурожнинской котловины, расположенной в 40 км севернее, в пределах и рядом с которой находятся золоторудные месторождения «Герфед» (золото-кварцевый тип), «Самсон» (тип золотоносных кор выветривания), богатейшие золотоносные россыпи и проявления бокситов.

Золотоносные россыпи бассейна р. Малой Мурожной известны с 1878 г., когда начались разработки по кл. Ивановскому. В отчете Раздолинской партии за 1939 г. имеется следующее – 985 – описание разработок позапрошлого века: «.…старательская выработка длиной 400–500 м на всем протяжении заполнена делювием железной шляпы. Нередки глыбы кварцита сечением 1 м2. Состав делювия: лимонит коричневый с пустотами, заполненными псиломеланом. Имеются зеленые пятна охр медных сульфидов, много слюды с бронзовым отливом. Шляпа составляет, по-видимому, результат изменения сильно оруденелой кварцевой жилы. Брекчии коричневые от мелкозернистого лимонита, кварца. Кварц желтоватый, белый, ноздреватый. В кварцевых валунах имеются крупные, до нескольких дециметров, участки сплошных сульфидных решеток».

По р. Большая Мурожная богатство россыпей плавно уменьшается от верховьев вниз по течению от 1000 до 100 кг/км в низовьях реки. Небольшое увеличение продуктивности, по-видимому из-за дополнительной подпитки, отмечено в долине р. Большая Мурожная около приустьевой части р. Чикиль и чуть ниже устья р. Захаровки. Золото в основном мелкое по-луокатанное и неокатанное.

В 1977 и 1985 гг. была сделана попытка оценить шлиховую золотоносность керна скважин, пробуренных ранее на бокситы. Из небольшого числа переопробованных в скважине № 7 на глубине 30 м установлено содержание золота в 166 мг/м 3 (Лазаренко, 1977), в скважине № 9 выявлены 42 мелких знака золота на глубине 19 м (Целыковский, 1985).

В пределах Мало-Мурожнинского рудного узла известны Высотное золото-сурьмяное ру-допроявление, поля кварцевых жил и их обломков, минерализованных вмещающих пород, в которых установлены золото, сурьма, мышьяк (до 0,2 %), повышенные значения свинца, меди, выявлены знаки антимонита в ассоциации с пиритом, арсенопиритом, халькопиритом и другими сульфидами.

По результатам литогеохимической сьемки 2001 г. по вторичным ореолам рассеяния масштаба 1:50 000 установлено, что Мало-Мурожнинский рудный узел отчетливо отражается в геохимическом поле ореольными полями золота и его элементов-спутников. Выявлено 14 ореолов, часть из них расположена по периферии Мало-Мурожнинской котловины, создавая впечатление, что они являются видимыми «фрагментами» единого большого ореола, скрытого под рыхлыми палеоген-неогеновыми отложениями. Природа большей части ореолов осталась невыясненной, для некоторых установлена рудная природа, а в пределах одного из них находится Высотное золото-сурьмяное рудопроявление.

Рудопроявление Высотное расположено на водоразделе рек Большая и Малая Мурожная, в истоках руч. Базового, среди гранат-кварцево-слюдяных сланцев нижней пачки горбилокской свиты верхнего протерозоя и представляет собой минерализованную зону, которая прослежена по простиранию на 1900 м и на глубину до 200 м. Мощность зоны 400–600 м. Падение на север, северо-восток (350 0 -20 0 ), угол падения 40-65 0 . На западе она ограничена Чикильским разломом, а на востоке уходит под рыхлые палеоген-неогеновые образования Мало-Мурожнинской котловины.

Зона представлена интенсивно рассланцованными трещиноватыми сланцами с большим количеством кварцевых жил и прожилков мощностью от первых сантиметров до 9,0 м с преобладанием прожилков мощностью 0,2–0,5 м. Кварц и сланцы содержат сульфиды в количестве до 14 %, которые состоят из пирротина, пирита, марказита, арсенопирита, халькопирита, гудмундита и антимонита. Сурьмяная минерализация в большинстве случаев – 986 – устанавливается в маломощных прожилках кварца, а золотая - в сланцах и зонах окварцева-ния, в тесной ассоциации с мышьяком. Максимальные содержания сурьмы достигают 7,7 %, золота – 8,2 г/т (скв. 110, гл. 61,5 м). Выветрелые осветленные сульфидизированные сланцы содержат, по данным промывки керна (скважина № 9 на западном фланге проявления), пирит, пирротин, арсенопирит и мелкое золото. Количество последнего достигает 21 знака на 1 погонный метр керна.

По результатам выборочного опробования с пробирным окончанием выявлены многочисленные интервалы, содержащие золото от 0,1 до 8,2 г/т. Они свидетельствуют о присутствии золотоносной зоны мощностью не менее 40-50 м, прослеженной на глубину до 70 м с установленной протяженностью не менее 200 м. По простиранию и падению она не оконтурена. В пределах минерализованной зоны весьма высока вероятность обнаружения новых золотоносных зон и рудных тел с промышленной концентрацией металла (табл. 6).

Имеющиеся материалы позволяют предположить, что геолого-промышленный тип золотого оруденения представлен минерализованными зонами тонкопрожилкового окварцевания и сульфидной минерализации пород. Известным близким аналогом является Удерейское золотосурьмяное месторождение в Партизанском рудном узле. Также в пределах узла вероятно обнаружение руд, связанных с корами выветривания типа Самсоновского месторождения и золотосульфидных руд попутнинского типа.

По Мало-Мурожнинскому рудному узлу МПР РФ утверждены (2003 г.) прогнозные ресурсы золота категории Р2 в количестве 20 т (рудное поле Высотное).

Представляется, что с учетом современных материалов объем прогнозных ресурсов рудного золота может быть обоснован в существенно больших цифрах. Этот вывод подтверждают следующие данные.

Большое сходство Мало-Мурожнинского и Раздолинского рудных узлов наблюдается по составу и возрасту слагающих их пород, по занимаемому положению в стратиграфическом разрезе нижнепротерозойско-рифейских отложений, наличию тел основного состава, которые известны только на весьма рудоносных территориях (Раздолинский рудный узел, Герфед-Николаевская рудная зона), по установленной золотосурьмяной металлогенической специализации обоих узлов, по развитию кор выветривания, обязательной предпосылкой для которых является интенсивная сульфидная минерализация вмещающих пород, по присутствию депрессий с бокситоносными отложениями мезозойско-кайнозойского возраста. Выявленные сурьмяноносные и золоторудные интервалы на Высотном рудопроявлении позволяют по аналогии с Раздолинским узлом и Удерейским золотосурьмяным месторождением предполагать перспективы Мало-Мурожнинского рудного узла в отношении рудного золота как весьма значительные.

Оценка прогнозных ресурсов рудного золота выполнена по продуктивности геохимических ореолов Мало-Мурожнинского рудного узла на основе материалов литогеохимической съемки в пределах листа О-46-57-В.

Общий объем выполненного геохимического опробования на золото составил 10 170 проб, сеть опробования 500х50 м. Глубина подсчета ресурсов 100 м.

Суммарные прогнозные геохимические ресурсы золота по всей площади по категории Р3 составляют 125 т.

Таблица 6. Выявленные типы и параметры золотого оруденения Мало-Мурожнинского рудного узла

|

н 2 8 о 2 2 Я § Я о" иной V v сЗ S у 2 Си К Я 3 S V н й Н 5 О Ч 2 Ри ° С С а & |

1 со О о w 2 оз И о о Ro о 2^ о\ СЧ Он ^ |

1 w W й НН Й 2? 2? 5 дд -5 ОО 5 Я ® ® н S О О О Я Ри Р, о 8 с с |

|

2 5*s о я я я я у g 5 5 5^8 & с |

° ® ^ 1 й ° Tf CU Tf |

3 р, 2 3 С |

|

8 ® Н я S й |

ОО Г^ О ,Р Ч (/} |

40 |

|

и -Я у Н Я X 5 5 s |

У Ри Я я s 5 ш со и § у О R g О Я >i 5 Я O Q & rH |

ч щ |

|

S S & X О ч & И |

я 4 и S о 5 я 8 w s н Й S я a Ри О Й g = g Я ® я g S I 2- g § s H _. ^"з H а в 8 § 2

S S S 5 s О n co я Я Я v сГн я Ри Pi S о СЗ нн м SU О и Л® О 5 Н § ti и tn С Й ш |

2 о и я з и я В У •& Я 5 .3 & ч н и 8 ® S о g § § 5 ° о ИВ о " н- я § s Я 8 2 2 и Рн 3 ч оо И и о О о S3 g S * и g § о а о * о р4 о 4 о О Ри О Я ш я tn й |

|

О S н к СО Ч 5 & |

ж Рн о ч со |

В >8 'Б' g н 8 Н и Ч 1S 2 5 § Я я Я 8 я ^ и я s О Я О О m ИЙ § Ри « 8 g 5 5 8 s Я о В g О м СО М -О СО -Ь/ |

|

сЗ со W си |

W и о 3 m |

о о § й 2 2 |

Таблица 7. Ресурсный потенциал рудного золота месторождений, рудопроявлений и перспективных площадей южной части Южно-Енисейского рудного района (Сердюк, 2012 г.)

|

Перспективные площади |

Запасы кат. С 1 +С 2 , т |

Прогнозные ресурсы, т |

|

|

Р 1 +Р 2 |

Р 3 |

||

|

Раздолинский РУ |

149 |

200 |

201 |

|

Мало-Мурожнинский РУ |

20,0 (Высотное, Р 2 ) |

125 |

|

|

Всего |

149 |

220 |

326 |

Общий ресурсный потенциал (запасы+ресурсы) южной части Южно-Енисейского золотоносного района оценивается (по состоянию на 01.01.2012) в количестве: С1+С2 – 149 т, Р1+Р2 – 220 т, Р 3 – 326 т (табл. 7).

Заключение

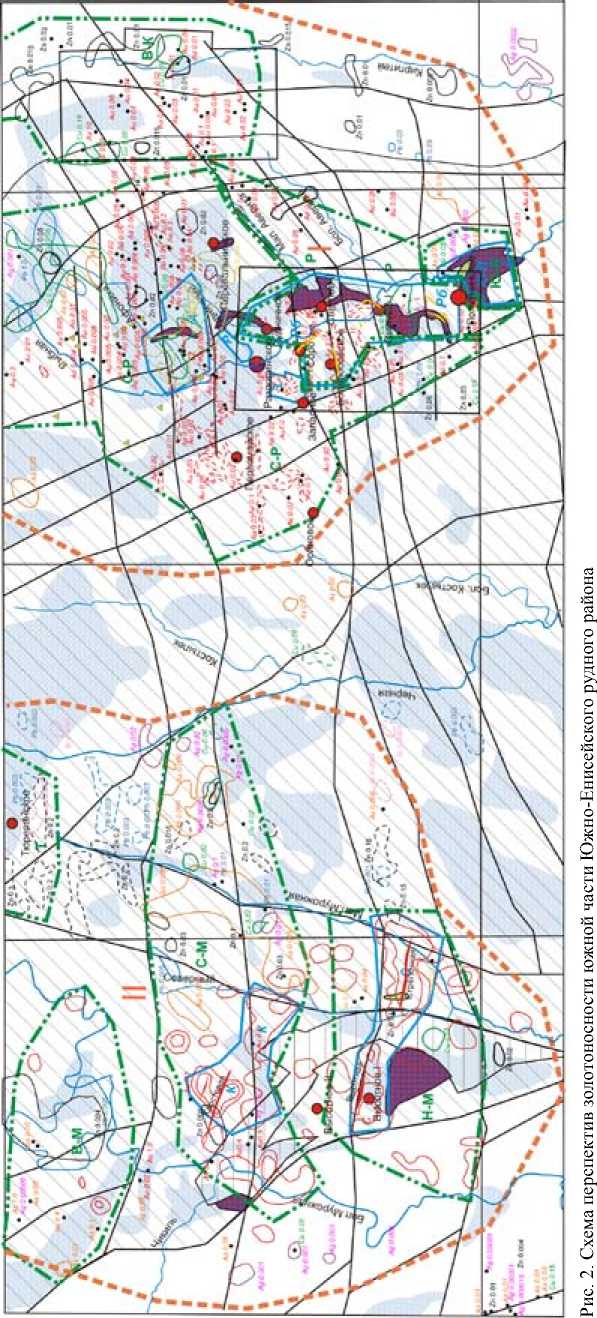

По результатам анализа геолого-геофизической, геохимической и поисковой информации в пределах южной части Южно-Енисейского рудного района выделены площади, перспективные на золотое оруденение (рис. 2): Южно-Попутнинская, Северо-Рыбинская, Рыбинская, Верхне-Киргитейская, Нижне-Мурожнинская, Средне-Мурожнинская, Верхне-Мурожнинская, Тюрепинская, в которых намечены первоочередные перспективные участки: Южно-Попутнинский, Западный, Раздолинский, Афонихинский, Стрелочный, Карстовый.

Краткая характеристика перспективных площадей, первоочередных участков, основных критериев прогноза оруденения, комплекса методов по их оценке изложена в табл. 8.

'/----- Отложения, благоприятные для локализации золотого оруденения, а ■ кординская,

^ 6 горбилокская. удерейская свиты (нижний-срадний рифей), б - ленче нгинская свита

(нижний протерозой)

^ Интрузивные тепа ультраосновного (а) (попутнииский комплекс), основного (6)

; е (исаковский комплекс) составов, выделенные по геологическим данным

--- Контуры магматических образований основного, упыраосноеното составов

(предположительно интрузивные, эффузивные тела лопути и некого, Исаковского комплексов), выделенные по граеимагнитным данным

/ Основные разрывные нарушения, аыделенные пс геолого-геофизическим данным а 6

П л, ь иг* л, ом ЗОЛОТО if

»мев мышьяк

^)хдс« • *# »osw? серебро d?#eii™*r*><«« свинец Q Си мне е Си 6 и медь

• висмут

,2'0 & о и • 2г ое ци нк

* сурьма

^6W6 iAiO»< ЗОЛОТО 0MMW *№ Мы.иьНг, О я# ел? » *, м™> серебро Qp»6№ • pn-icoe свинец рсыюм «ашн медь

Изоконцентраты химических элементов во вторичных литогехимических ореолах рассеяния (а). единичные пробы (6), в % (золото - г/т) (Целыковский, 1985 г,. Кондратенко, 1990 г.)

Изоконцентраты химических элементов в шлихе геохимических ореолах рассеяния (а), единичные пробы (б), а % (золото - г/т)

(Целыковский, 1985 г.):

* висмут

^Огыиюеаб», ЦИНК сурьма

Золоторудные тела (1), золотоносные зоны (2)

Группы кварцево-жильных образований о сурьмянной минерализацией по данным Разделинского сурьмяного рудника

Контуры поисковых участков на золото (Целыковский, 1985 г)

| / Рудные узлы: I ■ Раздолинский, II ■ Мало-Мурожнинский

— Площади, перспективные на золотое оруденение: Южно-Попутнинская (Ю-П),

Тюрепинская (Т)

Первоочередные участки: Южно-Попутнинский (Ю-П), Рыбинский (Рб), Западный (3). Раэдолинекий (Р), Афоннхинский (А), Стрелочный (С). Карстовый (К)

Условные обозначения к схеме перспектие золотоносности южной части Южно-Енисейского рудного района

Таблица 8. Характеристика первоочередных участков, перспективных на золотое оруденение в южной части Южно-Енисейского рудного района

|

3 5 р Рн 3 2 сЗ 4 s О |

Ди >3 3 3 й Ди |

Р X 3 s 5 о 2 н р, й ^ у « а# s § р О з |

3 Н Я « 5 5s § й В 9 Я Н Я О u S о о £ £ н Я Я и о P 5 § 8 ^ Ч у £ о з Й & о я В я « « я s о о ч Й я н а я g & g я Ч н о £ О 8 в С |

X S Ри Н S я 5 о ° ® 2 « Рн з 2 О я g g S ° ч РОЗ “ § ^ « 2 р р т я 2^о Я 8 5 О а а |

|

|

M о 4 о p 2 я * 5 P p s i я § о S в S |

сЗ с P « Я й g з с 2 stagey У S У 87 С g g ч О щ ,s 8 § и 52 8 S Ш и и о g 7 7 о У В о, Я 2 У 8 я О а § 8 s s S Я X Си И О ^ Р о о р н о н Д щ 2 2 с U |

сЗ с P « я й g з р сз с . 2 s s аё с § a g g s s P n S У 2 У И С м о § m О щ ,в 8 § S ® 8 Л & ft ™ и о щ m 7 о о „ д Н- ч у В а я я £ я о 2 S g § £ g S я s s s S П Й X Си И О р о о и н о н Ih со 2 2 в |

сЗ с » P «Sag з з с 2 3 W Ри — Е О s s аё с § а ё с о Ч 2 У И С м g и щ >я 8 § и ^ 52 8 8 л & ft т ™ и щ 7 7 о О „ Д ГТ ч У В & S У 8 я о 2 5 g § £ Ё S я s s s S я X Р О О со 2 2 8 |

||

|

co 3 О 8 3 Ph 3 Ph К 3 p p о |

х ч ч О Ю 5 Р £ 5 5 8 ст вУ § о И £ я у g я Д « » & „ 7? § о й 8 а® у о s « Я«ЯВ«8вЁ *5 1Э S й § Й О яКичОойч gsgiglHs яо „дяаи«£ |5oH°d^sa ^^ОРнРРСЦРЙ SStSPHOHcuQ РНсо^РРРОч ОРеЗРМРОН^ сосзРн>^роим2 |

W я я й д S н 3 ah й НОЙЯОЙОЙЧ еЗяР^РРу.^^н ййсоОсиУЕнР^ --сЗсЗ^ЗВчЙЙ 3*8 ® о ё s ® 5 g^p^goosS, «SbSSEE*» о£яён-8°™ оиатв£йс® “я8яСнУ®£ g8SSggg2| уЙйчЙ&ояЗ О £ S S н u S ^ ДЕ 2 Д’&я я Ч Я |

о § «-> ° о В о У о о « ч я й У о Ри о я Й й ч ч ^ЯгЙ“йгИ Йг-гЯ<>РрР35 P§-H^SCt;3 6дЗ^Р2ОЯ З^ЮРнОорЗ РИР^З^Р^^ *p>sg^p°2 Н ^^РмниЗЗ О5РН5.ЕЙ8 G Я S О . ЙР„ОО§ИН roShs p^: счРндУрсз'З.^ »85йРяят-h 5 g S S g? ^о з h h 5 3 m Ри g p X О о co U о ст 2 ^/ оз 2> |

||

|

К |

CTI |

S |

|||

|

ip £ О с 8 S M s Ч л й s ч w Й н л Ри н и й а в ° о у Щ О В О >н * Ри С И с g |

яоивьХ иияэнидн j чдп’тот KmoHnuoqtnj |

Я01ЭВьХ ИИЯЭНИН1ХП0Ц- 0НЖО[ Чфп’тоии ктаэнпнш^иоц-онжо! |

яоивьХ иннУепе^ чроЬюта куяэнпдмд-ойэаээ |

Продолжение табл. 8

|

Я co 1 11 8 a o p у о о P 8« 4 CO Я P В о S w О я |

Я со X 3 я о 2 Н Р у ^ S « Е ч ё# ю о О я |

р JS S к й р 5 2 |

р Н s g 5 Е 03 ° 8 S й р_ я 2 Е S g g S ° ч РОЯ Я 2 Я о m у 5 я о Я 8 5 О а а |

X р о « Е н Е Я о 8 2 Я Я Е Я ^^ Р ?? эЯ У V Е «g а я о я й 2 я о m у 5 н о Я 8 5 О а а |

|

|

Я * P « Я S g я я оз c 2 я w д E о s s aS c s a g c о V О (T\ n 2 4 S Ы n C N о S m О щ 1S 8 о и 3 й 8 у г> В 7 7 в и a 7 7 о о „ д н" в У В a S ы Е я о 2 5 у § £ В S s я s s S Й X Си И о ’В Я о о и н о н V 2 у Р Р Д сс 2 2 я U |

сЗ С * Р « я S g я к оз с 2 я w д Е о s ё аё с s а ё н с о Q Р <т\ n 2 Ч 2 Ы n С N О у о О щ >в 8 о S С m в у v в ч 7 в и g 7 7 о О 2 У „ V У В a S ы 8 я о 2 « о § £ В S в я s s S П Й X Р Я О Я о о я н о н со 2 2 с |

Я Р «Sag я я оз с 2 s ё аё с s а ё н с о Ч Ы n С N о У о О щ >в 8 о S С m в о „ й мт в У В a Я Ы 8 я О 2 У § £ В S в я s s S я X р Е О ’В я о о Р н о н 1н со 2 2 я ^) |

Я * Р « § a g я я оз с 2 я й Е О s ё аё с s а ё g g о В 2 « М С ^ о § m О щ ,в 8 о S С m в у V В 7 7 в 8 S' & ft ™ и о а 7 7 О О „ Д МГ д я В & Я В 8 я О 2 « У § £ В S в я я s S я X р Е О ’В я о о Р н о н 1н со 2 2 я |

||

|

о 2 v & я в о о В р ° ® g з ° ™ ™ я О 8 X к S s g 3 « я в 5 Е § » ° £ з |ё 8 И я 8 ч " В о й S У у СО Я ё Ч я Р g § § § ^ ё & ё 1 а ® » О Ч о 5 о м Он 2 со С со |

£ « g g О $ Р сз Е о 2 os' Е Е g >-> со Е В § a Л я о у О S ю и 8 S я Я 2 Н Д Я Е Я Р Щ СЗ Р р Я Я у Q н 2 я w ё щ я Е Е 5 Я я 2 ш g w Е й л а § ° з э У g н ° £ ® 5 В м 2 С 5 е я 2 Я Н 2 о Е я 2 е О ч о о СО Р Я >7 И со |

° оз" 5 £ « а в a а й « X Я ВайВтРЕ"2 * Н Я Я О ^>,5иовтн S § 8 ё g s ° °о”ой^я8о _< я у я я оз 2 у «ЙЕнЯРО® я§^§5й5« ЙЯ«ё^«иУ «Яво&о-вй В^^^ЯуЕР EhPOOqqco« ОриВВЯвВоЯ ВунВдВРиВЗ язучнонов ЯЮОаоВЯор. О^РиОЯООРи^ тояивоиоо |

о ер § 8 а 8 аg g ° X оЗ о я я 2 m 3 у О m У g о и а о я Щ W ЭЯ Я <Е я я £ £ р Р £ 03 К S ю S 8 н й ё 5 ° я я я я у 1—1 я О Я й О «и ° « я В - СО Е С О S g Р М о а а § Е а § s g 3 8 Я g ё | 3 вОРунВ^РиЯ Е-У'ЯЯЯ^ОР О^Ртое^Н>. СОи>Яосо^МР |

||

|

СЧ |

ОО |

40 |

|||

|

яоивьХ иизэнигоУеед |

Я01ЭВьХ иияэнихинофу |

жмэвьХ HHHboradtQ чдп’тот ктэнпнжоМр\1 -энжпц |

xoiOBhX HHHOiodB>[ чдп’токи ктэнпнжоМр\1 -эн(>э<1э |