Геология Южно-Шапкинского нефтегазоконденсатного месторождения

Автор: Фатеев В.С., Рябинкина Н.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Рефераты дипломных работ

Статья в выпуске: 8 (128), 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127976

IDR: 149127976

Текст статьи Геология Южно-Шапкинского нефтегазоконденсатного месторождения

Науч. руководитель к. г.-м. н. Н. Н. Рябинкина

Актуальность работы заключается в доизучении верхнепалеозойского комплекса отложений месторождения, его литологической, петрофизической, гeо-химической характеристик (в большей степени коллекторов), в уточнении границ залежей и их основных параметров по новопробуренным скважинам. Появление множества нового качественного материала по ГИС, ГТИ, газовому каротажу, а также анализов керна по двум эксплуатационным скважинам (1GN и 9), пробуренным на fiжно-Шап-кинском куполе, дало возможность для исследования наиболее перспективных отложений, уточнения основных характеристик залежей, попытки установления условий формирования среднекоменно-угольно-нижнепермского НГК и закономерности размещения коллекторов.

fiжно-Шапкинское месторождение, открытое в 70-х гг., приурочено к Шапкино-fiрьяхинскому валу, находящемуся в пределах центральной части Печоро-Колвинского прогиба по фундаменту и Денисовского прогиба по осадочному чехлу. В географическом отношении месторождение рaсполо-жено в Большеземельской тундре, в 170 км сeвeро-западнее Усинска и в 90 км восточнее эксплуатируемого Ха-рьягинского месторождения.

Геологическая структура — простая антиклиналь, ориентированная с ССЗ нa fifiB, полого падающая к востоку и ограниченная крутым взбросом с запада.

Месторождение оконтурено 16 скважинами, пробуренными в конце 70-х — начале 80-х гг. За период с 2002 по 2005 г. пробурено более 20 новых скважин.

Изучение геологического строения этой территории началось в 60-х гг. с развитием геофизических исследований нa сeвeрe Тимано-Печорской провинции.

B 70-х гг. началась разведка глубоким бурением.

Вскрытый разрез осадочного чехла fiжно-Шапкинской площади представлен девонскими, каменноугольными, пермскими, триасовыми, юрскими, меловыми и четвертичными отложениями толщиной более 4.2 км. Глубинное строение исследуемой территории изучено слабо. Фундамент скважинами не вскрыт. Наиболее древние отложения, вскрытые скважинами на площади, датируются средним девоном. Поэтому не решена проблема стратиграфической привязки отложений, подстилающих средний девон.

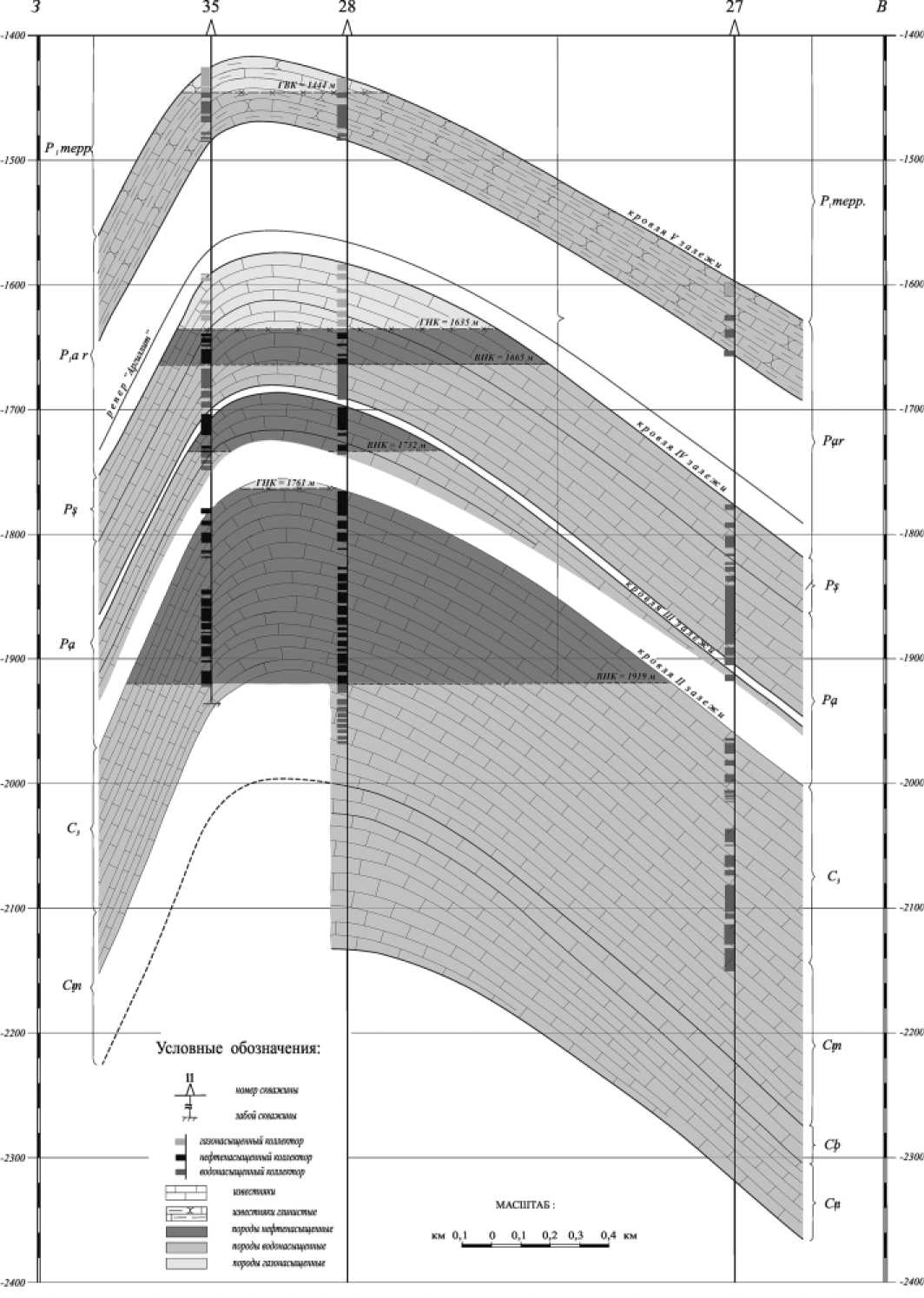

Выявленные во вскрытом разрезе продуктивные отложения приурочены (снизу ввeрх) (см. рисунок):

Залежь нефти I (C1s1) в известководоломитовой толще установлена скв. 21-fiжно-Шапкинская. Нефтесодержащими являются пористые сильно доломитизированные известняки, покрышкой служит толща ангидритов.

Залежь II (C2+ C3) — нефтегазоконденсатная — является основной по объему запасов. Коллекторами являются детритовые, органогенно-детритовые известняки, участками слабодоломитизиро-ванные, пористые. Залежь охватывает стратиграфический диапазон отложений от московского яруса среднего карбона до верхнего карбона включительно. Залежь массивного сводового типа, высотой 187 м, на уровне ВНК — 1919 м.

Залежь III (P1a) — нефтяная, плac-товая, сводовая. Коллекторами являются биоморфно-детритовые известняки, покрышкой — терригенно-карбонатная толща ассельского возраста мощностью от 3 до 30 м. Высота залежи ʜa уровне ВНК — 1732 м составила 66 м.

Залежь IV (P1a + s) — нефтегазоконденсатная, мaссивнaя, сводовая. Высота залежи 109 м, газовой шапки — 81 м. Коллекторами служат известняки пористые, кавернозные. Покрышкой является мощная (148—200 м) толща терри-гeнно-карбонатных отложений нижней перми нижнеартинского яpyca.

Залежь V (P1ar) — газовая, мaссив-нaя, сводовая. Коллектор — песчано-карбонатные породы. Эффективная толща в сводовой части газонасыщенной толщи достигает 41,4 м. Кровля перекрыта терригенными осадками нижней пeрми.

По скв. № 1GN, 9 и 1102 даны литологическая, петрофизическая, геохимическая характеристики отложений (в боль- шей степени коллекторов), пересмотрены основные характеристики залежей, дана ретроспектива условий формиро-вaния среднекоменноугольно-нижне-пермского комплекса осадков и закономерности размещения коллекторов.

Ha основaнии проведенной работы сделаны соответствующие выводы:

Установлено, что отложения московского яpyca среднекаменноугольного, позднекаменноугольного и нижнепермского отделов сформировались в результате двух крупных трансгрессивно-регрессивных циклов развития. Максимумы падения относительного уровня моря приходятся ʜa границу каменноугольно-пермских отложений и конец артинского яpyca. Ha территории большую часть времени преобладал стабильный морской бассейн с мелководно-шельфовыми условиями осадконакопления. Отложения представлены карбонатными (преимущественно био-кластические известняки), карбонатноглинистыми породами. Разделение пород ʜa литотипы показало закономерность их чередования в разрезе.

Гeология коллекторов представлена карбонатными отложениями каменноугольного и пермского периодов. Ha-блюдается два основных вида условий осадкоотложения пород коллекторов: биогермные, характеризующиеся в общем хорошими коллекторскими свойствами, и склоновые осадочные образо-вaния с менее благоприятными коллекторскими свойствами (eсли не подвергались процессу карстообразования). Залежи III и IV связаны с биогермными образованиями, сложенными биомор-фными, преимущественно криноидны-ми и водорслевыми известняками. Имеющийся гeолого-геофизический матери-aл позволяет говорить о геологической неоднородности продуктивных отложений среднего, верхнего карбона и нижней пeрми. Залежи характеризуются прерывистостью пород-коллекторов, вертикальная сообщаемость проницаемых интервалов малозначима. Фильтрационно-емкостные свойства пород обусловлены в основном за счет многочисленных пор, a трещиноватость при этом 21

Геологический разрез II fiжно-Шапкинского купола по линии скважин 35-28-27

имеет подчиненное значение. Таким образом, тип коллекторов характеризуется как поровый. Перекристаллизация кальцита, доломитизация и карстообра-зование в диагенезе привели к улучшению коллекторских свойств пород.

Высокие значения коэффициента битуминозности (вХБ) указывают на аллохтонную природу битумоидов. Hизкое содержание асфальтенов в групповом составе битумоидов говорит о том, что шла миграция легких углеводородов. Аллохтонная природа и глубины залегания (не более 2000 м) указы- вают на слабую преобразованность органического вещества на стадии позднего протокатагенеза.

По газокаротажным данным, залежь IV определяется как нефтегазоконденсатная со значительным газовым фактором, залежи III и II, как нефтяные, характеризующиеся значительным содержанием легких углеводородов, что говорит о насыщении коллекторов легкой нефтью (по результатам химико-биту-минологического анализа, плотность нефти <0,84 г/см3). В южной части купола отмечается больший газовый и сероводородный фактор при вскрытии залежей, особенно хорошо это проявляется в IV залежи. Hа наш взгляд, следует поднять границу ВHК в центральной части месторождения на 10 м, что составит 2039,5 м. В краевых частях месторождения отмечается незначительно заниженная граница ВHК. Также отмечается неравномерное чередование коллекторов по разрезу, имеющих неоднородное флюидонасыщение.

Таким образом, среди рассматриваемых залежей, II залежь имеет наибольший практический интерес.

ФОРМИРОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА РОССЫПЕЙ ВЕРХНЕУНЬИНСКОЙ ПЛОЩАДИ

Стажер-исследователь О. А. Степанов

Науч. руководитель к. г.-м. н. Т. П. Майорова

Одной из перспективных в отношении металлоносности на Северном Урале является Уньинская площадь. Предпосылками этого на прилегающей с юга территории служит наличие потоков рассеяния цинка, никеля, кобальта, свинца, молибдена, шлиховые потоки ильменита и золота. Однако для оценки золотоносности данного региона недостаточно кондиционных материалов, т. к. до последнего времени здесь не проводились тематические изыскания подобного рода, а геологическая съемка масштаба 1 : 50 000 на данной территории проведена в 1976 г. В связи с этим проводятся доизучение и поисковые работы в этом районе.

Целью дипломной работы являлось выявление условий формирования минерального состава аллювиальных отложений и установление источников сноса минералов тяжелой фракции, в том числе золота, в пределах Верхнеу-ньинской площади.

Для ее решения были поставлены следующие задачи:

-

1) определить минеральный состав тяжелой фракции четвертичных россы-пепроявлений;

-

2) составить карты-схемы распространения шлиховых минералов;

-

3) изучить минеральный состав пород, слагающих данную территорию;

-

4) выявить источники сноса тяжелых минералов, в том числе золота.

Материал был собран во время производственной практики 2004 года, ко- торую автор проходил в Патокской ГСП ООО «Комигеология» в Верхнепечорском районе Северного Урала. Для исследования были отобраны 24 шлиховые пробы, по которым впоследствии был выполнен минералогический анализ тяжелой фракции. Проведено микроскопическое изучение 20 шлифов горных пород, слагающих исследуемую площадь.

Территория Верхнепечорского района принадлежит к горно-таежной зоне Северного Урала, занимая его водораздельную часть, западный склон и зону перехода Уральских гор в предгорья. Район работ расположен в бассейне реки Уньи (рис. 1) и ее многочисленных притоков: рр. Широкая, Малая, ручьев Во-ротятный, Елиминский и многих других.

В пределах площади распространены верхнепротерозойские и палеозойские образования различного состава и генезиса.

Среди протерозойских отложений территории выделяются: мороинская свита, представленная серицит-хлорито-выми и кварц-серицит-хлоритовыми сланцами, саблегорская свита, представленная преимущественно эффузи-вами основного состава, и лаптопайс-кая свита, представленная конгломератами, гравелитами, песчаниками. Среди палеозойских выделяются нерасчле-ненные отложения ордовика, представленные известково-глинистыми сланцами и известняками, а также такатинская и лопьинская объединенные свиты де- вона (D1‒2), сложенные кварцитовидными песчаниками и алеврито-глинистыми сланцами.

Интрузивные образования пользуются широким распространением и представлены субвулканическими телами габбро и габбро-долеритов саблегорской свиты (нвR3—V1sb).

Так как образование россыпей неразрывно связано с процессами разрушения тех или иных изверженных, метаморфических или осадочных пород, то для выявления источников сноса тяжелых минералов, в том числе золота, необходимо было выявить минеральный состав пород, слагающих территорию.

В результате микроскопического изучения шлифов было установлено, что на данной территории преимущественным распространением пользуются следующие типы пород: серицит-хлорит-квар-цевые и хлорит-серицит-кварцевые сланцы мороинской свиты (R3mr), метаэффу-зивы основного состава и метагаббро-долериты саблегорской свиты (R3— V1sb), глинистые сланцы щугорской свиты (O2‒3scg) и кварцитовидные песчаники такатинской и лопьинской объединенных свит (D1‒2). В шлифах этих пород установлено 16 минералов: основной плагиоклаз, альбит, клинопироксен, эпидот, хлорит, серицит, титаномагнетит, амфибол, кварц, лейкоксен, кальцит, апатит, циркон, турмалин и пирит. Все перечисленные минералы (за исключением легких) были обнаружены в процессе минералогического анализа в тяжелой 23