Геолого-геофизические особенности строения Предверхоянского краевого прогиба и прилегающих территорий по данным нового сейсморазведочного речного профиля МОГТ-2D и переинтерпретации архивных материалов

Автор: Шапорина М.Н., Мосягин Е.В., Садур О.Г., Беспечный В.Н.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Геофизические исследования

Статья в выпуске: 5, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена геологическая модель строения Ленской ветви Предверхоянского краевого прогиба и зоны его сочленения с Вилюйской гемисинеклизой. Новейшие сейсморазведочные данные в комплексе с оригинальной обработкой потенциальных полей позволили уточнить строение восточной окраины Анабарской антеклизы, Предверхоянского краевого прогиба и восточной части Вилюйской гемисинеклизы, а также Кютингдинского грабена и Китчанской антиклинали. Впервые представлен сейсмогеологический разрез по профилю р. Лена, пересекающий зону сочленения Анабарской антеклизы, Предверхоянского краевого прогиба и Вилюйской гемисинеклизы

Предверхоянский краевой прогиб, верхоянский складчато-надвиговый пояс, кютингдинский грабен, сейсморазведка, речной сейсморазведочный профиль, гравиразведка, магниторазведка, геологическая модель, структурно-тектоническая карта

Короткий адрес: https://sciup.org/14128844

IDR: 14128844 | УДК: 550.8:551.24 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-5-55-73

Текст научной статьи Геолого-геофизические особенности строения Предверхоянского краевого прогиба и прилегающих территорий по данным нового сейсморазведочного речного профиля МОГТ-2D и переинтерпретации архивных материалов

Геологическое строение Предверхоянского краевого прогиба обсуждалось многими авторами, особенно в связи с его потенциальной нефтегазоносностью. Современные сейсморазведочные работы в комплексе с оригинальной обработкой ретроспективных материалов грави- и магниторазведки позволили построить геологическую 3D-модель строения Ленской ветви Предверхоянского краевого прогиба и зоны его сочленения с Вилюйской гемисинеклизой.

Краткий обзор изученности региона

Представления о геологическом строении Ленской ветви Предверхоянского краевого прогиба до недавнего времени основывались преимущественно на результатах геологической съемки 1960–1980-х гг., а также результатах грави- и магниторазведки масштабов 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000. Плотность бурения и сейсморазведочных работ на изучаемой территории низкая. Более того, сейсморазведочные работы, проводившиеся большей частью в Вилюйской гемисинеклизе в 1960–1980-е гг., на данный момент малоинформативны. Низкое качество материала не позволяет его переобработать и увязать с современными разрезами. Стоит отметить, что в зоне сочленения Вилюйской гемисинеклизы и Предверхоян-ского прогиба, как и на всей территории Вилюйской гемисинеклизы, ни одна скважина не вскрыла кровлю кристаллического фундамента, а сейсмические исследования XX в. также не проводились до кровли кристаллического фундамента. Поэтому все предыдущие карты поверхности кровли кристаллического фундамента основывались только на априорных данных. В 2014–2016 гг. на территории исследования проводились сейсморазведочные работы по редкой сети профилей: пять поперечных и один продольный. В 2018 г. выполнялись сейсморазведочные работы по речному профилю вдоль р. Лена (профиль р. Лена — исполнитель АО НПГГА «Луч»).

Методика обработки данных сейсморазведки

Сейсморазведочные данные, полученные в 2014– 2016 гг., а также речной профиль по р. Лена обрабатывались в лаборатории обработки АО «СНИИГГиМС». Для этого использовались программные комплексы ProMAX (Halliburton/Landmark), Geocluster (CGG), а также пакет программ BONUS (автор А.А. Евдокимов). Согласно сейсмическому материалу, восточное обрамление Сибирской платформы характеризуется достаточно сложными глубинными сейсмогео-логическими условиями. Поведение сейсмических горизонтов не выдержано по латерали. Широко развитая разрывная тектоника [1–3], складчатость и внедрение траппов обусловливают местами сложную интерференционную картину отраженных волн, осложненную дифрагированными, боковыми и поверхностными волнами-помехами.

Особый интерес представляет профиль речных сейсморазведочных работ, протянувшийся с севера на юг вдоль Предверхоянского краевого прогиба и продолжающий серию опорных региональных речных профилей на территории Восточной Сибири. Ранее речные сейсмопрофили были отработаны по р. Лена в среднем – верхнем течении в 2006–2008 гг. ООО «Геофизическая служба» СО РАН, по р. Ангара и ее притокам Чуна и Бирюса в 2008–2009 гг. Богучанской геофизической экспедицией и АО «Енисей-геофизика», в 2012–2014 гг. по р. Нижняя Тунгуска с притоками Кочечум и Тутончана АО «СНИИГГиМС» с привлечением ООО «Донгеофизика», ООО «Богучанская ГФ» и ООО «Геофизическая служба» СО РАН [4, 5].

Анализ и обработка первичных полевых данных по восточно-сибирским рекам показывают, что они значительно отличаются от данных традиционных наблюдений на суше. Особенности речных материалов связаны, прежде всего, с технологией проведения полевых работ, нерегулярной системой наблюдения и орогидрографическими условиями, не характерными для наземных работ. Отметим основные особенности данных речных сейсморазведочных работ.

-

1. Речной профиль представляет извилистую линию, что обусловлено траекторией русла реки. Вместо стандартного способа формирования сейсмограмм ОСТ применяется криволинейное би-нирование. Необходимо тестирование параметров (размеров и форм) бинов, поскольку от их выбора в значительной степени зависит результат обработки. Кроме того, траекторию русла необходимо учитывать и при интерпретации данных, поскольку геологические структуры пересекаются линией профиля в различных направлениях.

-

2. Технология производства полевых работ не всегда гарантирует точное определение местоположения пунктов возбуждения. Необходимо контролировать и уточнять координаты местоположения пунктов приема (ПП) и возбуждения (ПВ) с помощью алгоритмов, основанных на использовании времен первых вступлений волн.

-

3. Зарегистрированные сейсмограммы имеют низкое значение отношения сигнал/помеха, обусловленное высоким уровнем помех природного и техногенного характера. Это шумы, сопровождающие течение воды, движение судов, поверхностные волны-помехи, кратные волны, реверберации, связанные с наличием водного слоя и др. Такие условия требуют более сложных графов сигнальной обработки сейсмограмм, чем при стандартных наземных работах.

-

4. Технология проведения полевых работ характеризуется крайне нерегулярной системой наблюдений, в результате чего данные имеют следующие недостатки:

-

– неравномерное заполнение бинов (неравномерное распределение трасс по классам удалений);

– кратность вдоль профиля неравномерна и резко меняется;

– ряд участков съемки характеризуется избыточной кратностью.

-

5. Система наблюдений на речных профилях обычно является обращенной. Судно-источник курсирует вдоль зафиксированной приемной расстановки и производит возбуждение сейсмического сигнала, как правило, с шагом меньшим, чем расстояние

-

6. Линия наблюдения является практически плоской, это упрощает верхнюю часть разреза и позволяет избежать проблем с пересчетом данных на линию приведения.

между приемниками. По этой причине пространственная дискретизация данных в сейсмограммах общего пункта приема (ОПП) выше, что может быть использовано при подавлении регулярных помех.

Обработка данных по р. Лена была выполнена с учетом указанных особенностей. Формирование сейсмограмм ОГТ осуществлялось по технологии криволинейного профиля с использованием непрямоугольных бинов различной формы, что позволило более корректно описать изгибы линии профиля и избежать локальных скачков кратности. Поперечный размер бина выбирался экспериментально, путем анализа разрезов по одному из участков профиля, построенных на основе бинов различного размера. Было замечено, что в данных геологических условиях отношение сигнал/помеха на суммарном разрезе возрастает с увеличением поперечного размера бина без потери разрешенности. Таким образом, размер бина был выбран равным 3000 м.

Для учета верхней части разреза использовалось интерактивное приложение SDITR (Geocluster, CGG). Учитывая объем сейсмического материала (23 млн трасс и более 70 000 физических наблюдений, что сопоставимо с 3D-кубом средних размеров) и его качество в первых вступлениях, выполнить корреляцию преломленных волн по сейсмограммам общего пункта возбуждения (ОПВ) не представлялось возможным в требуемые сроки. Альтернативным и технологичным решением является методика учета верхней части разреза с использованием разрезов ОПВ/ОПП преломленных волн [6]. Эта методика обладает высокой помехоустойчивостью за счет суммирования годографа преломленной волны на некоторой базе удалений, а также скоростью реализации. Кроме того, приложение SDITR было использовано для уточнения местоположения координат ПВ и ПП.

В процессе сигнальной обработки было выполнено подавление высокоамплитудных помех до деконволюции в несколько итераций (по сейсмограммам в сортировках ОПВ и ОПП). Подавление регулярных помех линейного типа на первом этапе выполнялось в сортировке ОПП, а на более позднем этапе — в сортировке ОГТ. В условиях исключительно зашумленных данных был использован специальный подход к деконволюции, когда ее оператор рассчитывается по свободным от большинства регулярных и нерегулярных помех данным. После этого оператор применяется к практически исходным сейсмограммам (после подавления высокоамплитудных помех) и граф сигнальной обработки повторяется заново. Такой подход, несмотря на временные затраты, позволяет внести меньше искажений в оператор деконволюции и точнее оценить форму импульса, что в результате позволяет получить более разрешенное и стабильное по своим амплитудно-частотным характеристикам волновое поле.

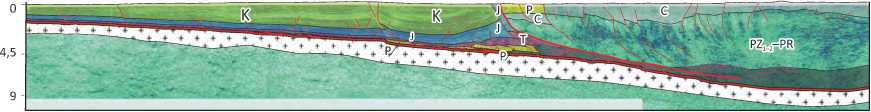

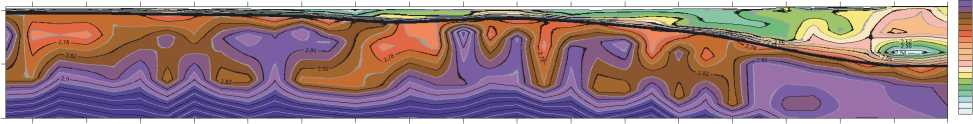

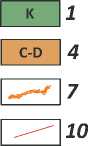

Как уже было отмечено, система наблюдений является крайне нерегулярной. Это, прежде всего, оказывает отрицательное влияние на миграционные преобразования до суммирования по алгоритму Кирхгофа. Кроме того, неравномерность распределения удалений в сейсмограммах ОСТ нарушает пространственную дискретизацию осей синфазно-сти кратных и других регулярных волн-помех, что мешает работе алгоритмов их подавления в этой сортировке. Для устранения указанных особенностей данных была выполнена регуляризация, которая рассчитывает новые позиции для ПВ и ПП для обеспечения постоянства набора удалений в подборках ОСТ. Недостающие трассы при этом были интерполированы на заданную сетку удалений, а избыточные — усреднены и объединены. Выполненная по речным данным регуляризация позволила создать благоприятные условия для подавления кратных волн по сейсмограммам ОСТ, улучшить результат миграции до суммирования, а также способствовала более качественному суммированию за счет того, что в каждой ОГТ присутствовал одинаковый набор удалений. Миграция до суммирования выполнялась в два этапа: на первом этапе со скоростями суммирования, а на втором — в режиме трассировки лучей (VTI) с подключением библиотеки негиперболических параметров, пропикированных по мигриро-ванным сейсмограммам после первого этапа. Такой подход позволил получить более когерентный сигнал в результате суммирования за счет устранения эффекта «клюшки», вызванного анизотропией среды. В результате выполненной обработки построен временной разрез обладающий высокой информативностью (рис. 1).

Методика обработки данных ретроспективной грави- и магниторазведки

Комплексная модель геологического строения изучаемой территории была построена на основе новейших сейсморазведочных данных по профилю вдоль р. Лена с привлечением данных грави- и магниторазведки, их преобразований, а также построений пространственных моделей полей плотности и намагниченности по оригинальной авторской методике [7].

Трансформации и преобразования потенциальных полей выполнены для прогноза источника аномалий, изучения их морфологии, а также возможного вклада отдельных геологических объектов в суммарное наблюденное магнитное или гравитационное поле. Обработка данных происходила в три этапа. В качестве исходных данных использовались компилятивные карты аномалий гравитационного и магнитного полей масштабов 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000.

Рис. 1. Фрагмент временного разреза высокой информативности по профилю р. Лена (положение профиля см. на рис. 2) Fig. 1. Fragment of highly informative time section along the Lena River (section line position is shown in Fig. 2)

Номера 1391

ОГТ

9 731

12 511 15 291 18 071 20 851 23 631 26 411 29 191 31 971 34 751 37 531

40 311

5500 t , мс

1 0 –1 –2 –3

–

Первый этап — в комплексе спектрально-корреляционного анализа трехмерных геоданных «КО-СКАД 3D» [8] рассчитаны многочисленные трансформанты гравитационного и магнитного полей: разложение полей на низко-, средне-, высокочастотные составляющие; вычисление градиента поля; расчет обычного коэффициента корреляции между полями в скользящем трехмерном окне; вычисление оригинальной модификации одномерной адаптивной фильтрации для трассирования осей аномалий гравитационного и магнитного полей и расчет значений основных статистических моментов для гравитационного и магнитного полей.

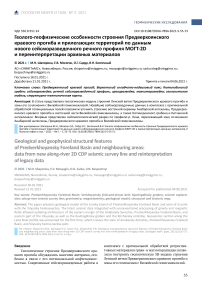

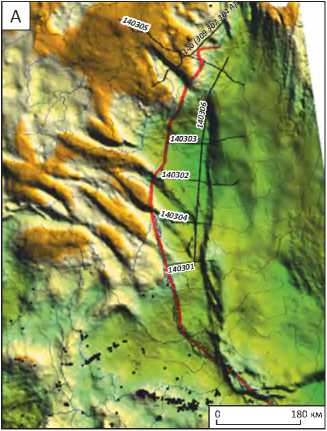

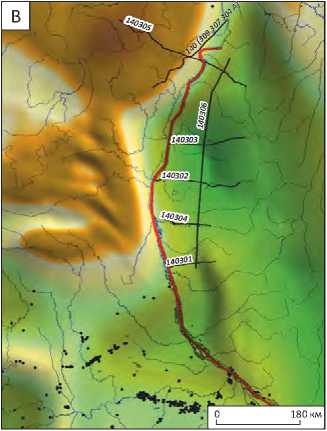

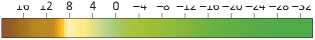

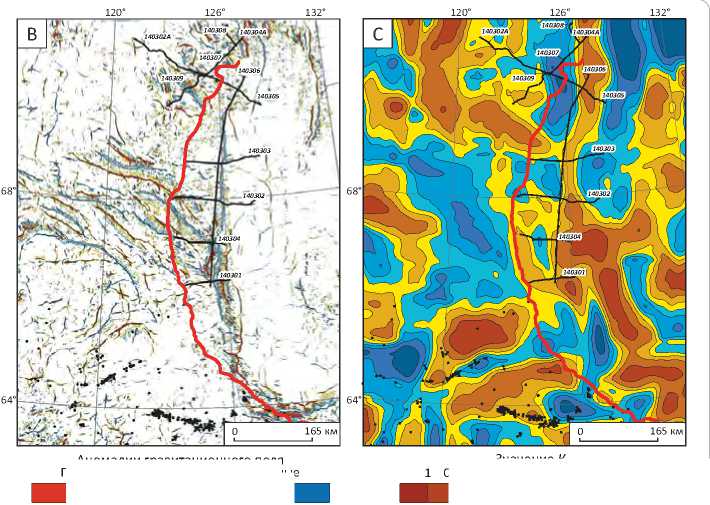

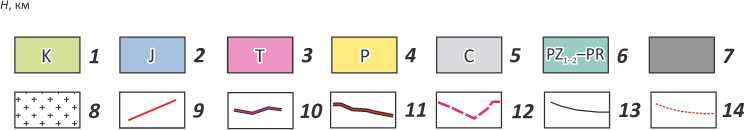

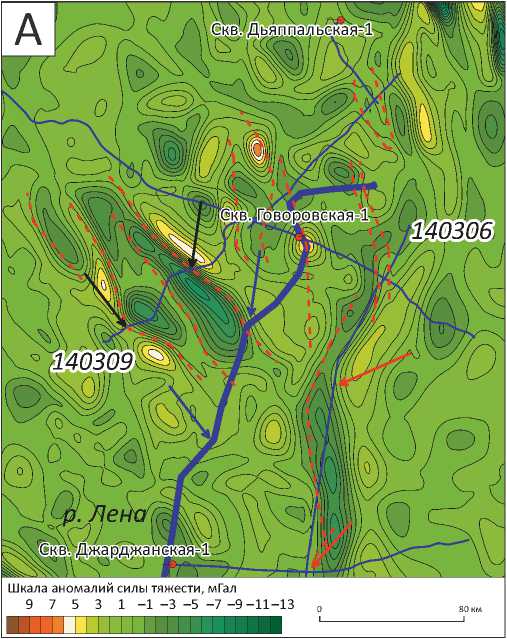

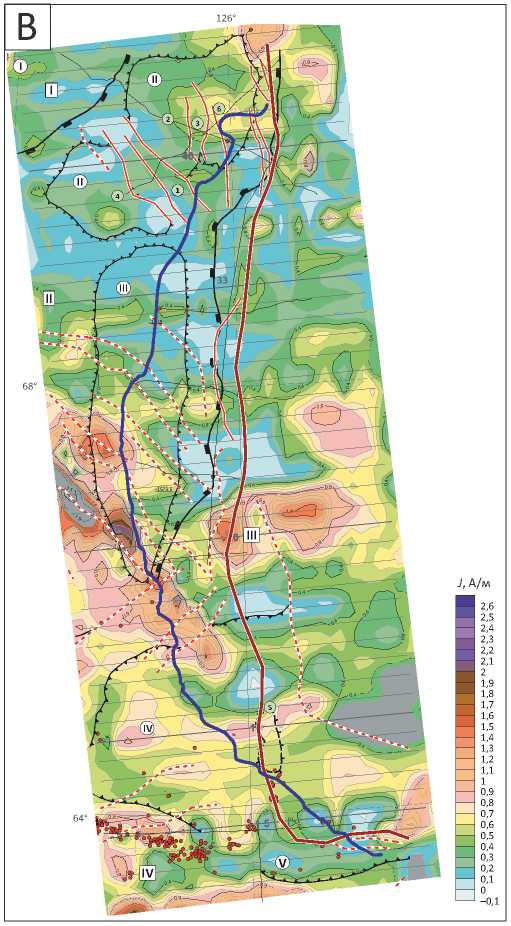

На рис. 2 приведены 3D-проекции аномальных гравитационного и магнитного полей и их наиболее показательные трансформанты.

Разложение полей на составляющие методом двухмерной адаптивной фильтрации позволило оценить характеристики распределения плотностных и магнитных неоднородностей в нижней, средней и верхней частях изучаемого разреза (до 20 км). В результате пересчетов было выделено три типа поля: низкочастотное (региональное) — 35–55 км, среднечастотное (локальное 1-го порядка) — 20–30 км, высокочастотное (локальное высоких порядков) — до 1–2 км. На рис. 2 представлены карты локального (среднечастотного) и регионального (низкочастотного) поля.

Гравитационное поле исследуемой территории неоднородно (см. рис. 2 А). Приращение силы тяжести изменяется от –150 до 40 мГал. К западу и северо-западу от профиля р. Лена выделяется серия обширных положительных аномалий — изометричных и линейных северо-западного простирания, характеризующих Анабарскую антеклизу. Вдоль профиля р. Лена, к востоку от него и на юге рассматриваемой территории наблюдается резкое понижение уровня поля, характеризующее Предверхоянский краевой прогиб и Вилюйскую гемисинеклизу. Протяженная с севера на юг линейная зона градиентов гравитационного поля — «гравитационных ступеней» разной интенсивности и направленности в центральной части изучаемой территории отвечает оси надвигового фронта Верхоянского складчато-надвигового пояса. Восточная часть, отделенная от остальной территории гравитационной ступенью, интерпретируется как Верхоянский складчато-надвиговый пояс.

Региональное (низкочастотное) гравитационное поле (см. рис. 2 B) отражает распределение наиболее крупных плотностных неоднородностей в нижней части земной коры и верхней мантии. Наибольший уровень поля характерен для Сибирской платформы. Максимальные значения низкочастотного гравитационного поля до 25 мГал свойственны Оленекскому поднятию. Интенсивность поля Вилюйской синеклизы изменяется от –30 до –65 мГал. Самый низкий уровень поля характерен для Предверхоянского прогиба — до –110 мГал. Верхоянского складчато-надви-говый пояс охарактеризован постепенным повышением уровня регионального поля до –10 мГал.

Среднечастотное (локальное) гравитационное поле (см. рис. 2 C) отражает распределение плотностных неоднородностей в средней коре. Общий рисунок поля отражает положение надпорядковых структур, влияние элементов глубинного геологического строения исключено.

Локальная высокочастотная составляющая гравитационного поля отражает распределение плотностей в верхней части разреза — до 1–2 км. На большей части отчетной территории распределение максимумов и минимумов хаотичное. Подобное строение высокочастотной составляющей гравитационного поля может быть объяснено тем, что все основные аномалиеобразующие объекты предположительно расположены ниже осадочного чехла.

Аномальное магнитное поле на отчетном участке отличается сложным и неоднородным строением

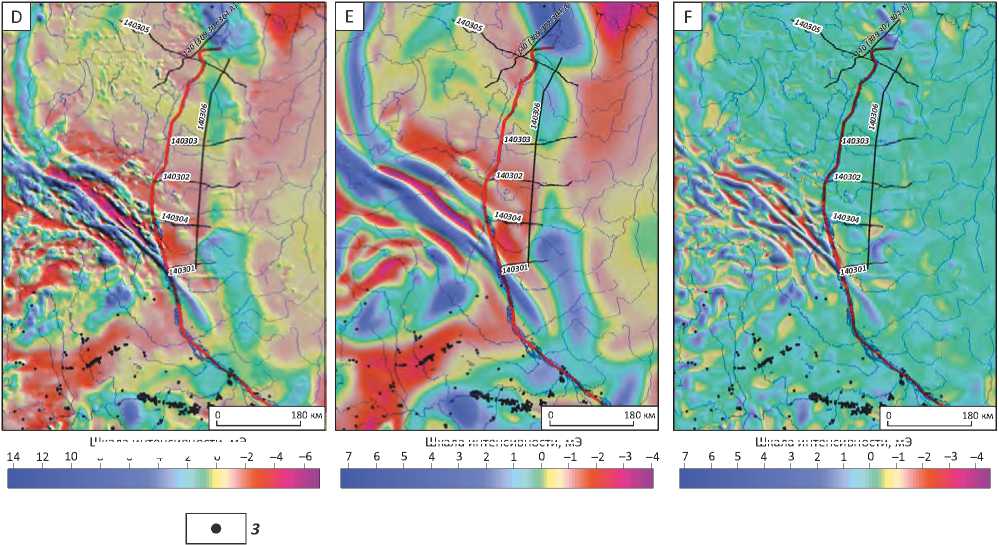

Рис. 2. 3D-проекции аномальных гравитационного и магнитного полей и их наиболее показательные трансформанты

Fig. 2. 3D view of gravity and magnetic anomalous fields and their most significant transforms

Шкала аномалий силы тяжести, мГал

30 10 –10 –30 –50 –70 –90 –110 –130

Шкала интенсивности тяжести, мГал

Шкала интенсивности тяжести, мГал

20 10 0 –10 –20 –30 –40 –50 –60 –70 –80 –90–100

16 12

–4 –8 –12 –16 –20 –24 –28 –32

Шкала интенсивности, мЭ

Шкала интенсивности, мЭ

Шкала интенсивности, мЭ

8 6 4 2 0 –2

Карты: А — аномального гравитационного поля, B — регионального (низкочастотного) гравитационного поля, C — локального (среднечастотного) гравитационного поля, D — аномалий магнитного поля, E — низкочастотной составляющей аномального магнитного поля, F — среднечастотной составляющей аномального магнитного поля.

-

1 — сейсмические профили и их номера; 2 — профиль по р. Лена; 3 — скважины

Maps: А — anomalous gravity field, B — regional (low-frequency) gravity field, C — local (mid-frequency) gravity field, D — magnetic field anomalies, E — low-frequency component of anomalous magnetic field, F — mid-frequency component of anomalous magnetic field.

-

1 — seismic lines and their numbers; 2 — section along the Lena River; 3 — wells

(см. рис. 2 D). Интенсивность поля изменяется от –7 до 14 мЭ. По интенсивности поля можно выделить три основные аномальные зоны. Верхоянский склад-чато-надвиговый пояс на востоке территории представлен выположенными слабоотрицательными аномалиями. Минимальные значения достигают –3,5 мЭ на севере складчатого пояса. В центральной части участка можно выделить протяженную с севера на юг зону слабоположительных удлиненных аномалий со средним фоном от -7 до 2 мЭ и повышающимися значениями до 7,5 мЭ на севере, соответствующую Предверхоянскому краевому прогибу. Восточная окраина Сибирской платформы представлена неоднородным магнитным полем. На северо-востоке Анабарской антеклизы характер распространения аномалий мозаичный с интенсивностью от 1 до –1 мЭ, южнее зафиксированы линейные контрастные аномальные зоны обоих знаков северо-западного простирания. Вкрест простирания их размеры не превышают 20 км, а протяженность достигает 500 км. Экстремальные значения аномалий достигают –8 и 15 мЭ. Южная часть Анабарской антекли-зы охарактеризована изометричными, линейными и дугообразными аномалиями обоих знаков с крайне невыдержанными размерами и ориентировкой. Интенсивность отдельных экстремумов изменяется от –5 до 10 мЭ. Вилюйская синеклиза в аномальном магнитном поле прослеживается, как и Предверхо-янский краевой прогиб, по постепенному снижению магнитного поля от –2 до 5 мЭ. Традиционно природа максимумов аномального магнитного поля связывается с породами ультраосновного-основного состава интрузивного и вулканогенного происхождения. То, что на большей части описываемой территории положительные аномалии «выположены», может свидетельствовать о том, что магнитоактивные объекты находятся глубоко под толщей осадочного чехла. Зоны низкой интенсивности магнитного поля могут быть обусловлены немагнитными породами, в том числе и гранитоидами. Интенсивные линейные зоны положительных магнитных аномалий северо-западного простирания контролируют зоны тектонического меланжа (Оленекская и Белляхская), разделяющие террейны протократонов и гранулитовых поясов [3, 9]. Зоны тектонического меланжа представляют собой линейные участки земной коры, охарактеризованные тектоническими смещениями (сдвигами и надвигами).

Региональное (низкочастотное) поле (см. рис. 2 E) характеризует магнитную среду на глубине 15–20 км. Интенсивность низкочастотного поля изменяется от –4 до 7 мЭ. Очевидно, что региональное магнитное поле по своей структуре сходно с аномальным магнитным полем, что свидетельствует о глубинном заложении всех аномалиеобразующих объектов.

Среднечастотное магнитное поле (см. рис. 2 F) отражает магнитную картину в интервале осадочного чехла. Предельные амплитуды аномалий колеблются от –4 до 7 мЭ. На представленной трансформанте крупные надпорядковые структуры не отражаются, за исключением линейных зон интенсивных магнитных аномалий обоих знаков северо-западного простирания. В среднечастотном поле природа этих аномалиеобразующих объектов может связываться с молодинским роем даек, образовавшимся, вероятно, в девонское время. Формирование протяженных поясов даек сопровождало становление палеорифтов, в частности Вилюйского и Оленекского ответвлений Предверхоянского палеорифта. Дайки имеют субвертикальное падение и приурочены к разломам северо-западного простирания. Мощность даек колеблется от 3–4 до 40–60 м, протяженность — до 30–50 км. Петрографически дайки представлены до-леритами и габбро-долеритами [10].

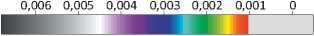

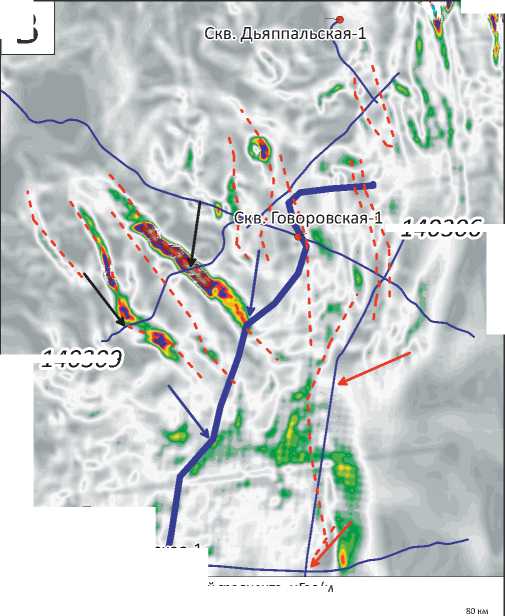

Полный градиент гравитационного поля (рис. 3 А) и карта трассирования осей аномалий гравитационного поля (cм. рис. 3 B) рассчитаны для выделения глубинных тектонических нарушений. Вычисление градиента поля проведено методом определения градиентных характеристик поля. Анализ градиентных характеристик позволяет получить дополнительную информацию об особенностях геополя. Контрастно выделяются границы аномальных объектов, что позволяет при визуализации увидеть одновременно контуры аномалий различной амплитуды. Полный градиент гравитационного поля (см. рис. 3 А) в первую очередь характеризует положение разрывных нарушений, имеющих крутое заложение и прослеживающихся до глубинных слоев. Интенсивность аномалий градиента изменяется от 0,01 до 0,067 Э. По направленности можно выделить два типа зон градиентов: зону, протяженную в меридиональном направлении более чем на 750 км и характеризующуюся невысокими амплитудами, и серию высокоамплитудных зон северо-западного простирания длиной от 100 до 300 км. Ось зоны меридионального простирания соотносится с над-виговым фронтом Верхоянского складчато-над-вигового пояса. Низкая интенсивность аномалий свидетельствует о пологом залегании контактирующих поверхностей. Оси высокоамплитудных зон градиентов северо-западного простирания могут классифицироваться как линейные грабены, авлакогены, начинающиеся в районе фронта Верхоянского складчато-надвигового пояса и затухающие вглубь платформы. Трассирование осей аномалий гравитационного поля вычислено с помощью оригинальной модификации одномерной адаптивной фильтрации (см. рис. 3 B). Результаты трассирования осей аномалий гравитационного поля, представленные в виде карты линеаментов пространственной выдержанности аномалий потенциальных полей, отражают основные направления простирания аномалий по территории исследования. Очевидно, что основные

Рис. 3. Полный градиент гравитационного поля — 3D-проекция с примером трассирования тектонических нарушений (A), трассирование осей аномалий гравитационного поля (B) и распределение коэффициента корреляции между гравитационным и магнитным полем (С)

Fig. 3. Full gravity field gradient — 3D projection with an example of tectonic fault tracking (A), tracking of gravity field anomaly axes (B) and distribution of correlation coefficient between gravity and magnetic fields (C)

Шкала интенсивности аномалий градиента, мГал/м

Усл. обозначения см. на рис. 2

For Legend see Fig. 2

Аномалии гравитационного поля

Положительные

Отрицательные

Значение К кор

0,75 0,5 0,25 0 –0,25 –0,5 –0,75 –1

плотности линеаментов представлены субдолготным и северо-западным направлением.

Распределение коэффициента корреляции между магнитным и гравитационным полями (cм. рис. 3 С) в скользящем окне дает возможность выделить области наличия и отсутствия корреляции (взаимосвязи) между полями, что эффективно используется в задачах геологического районирования и картирования. На карте показаны области наличия и отсутствия прямой и обратной корреляционной зависимости между гравитационным и магнитным полями. Области наличия корреляционной зависимости представлены наиболее темными цветами — желто-коричневой гаммой для прямой и синей гаммой для обратной корреляции. Области высоких значений коэффициента корреляции показывают участки тесной положительной и отрицательной статистической связи магнитных и гравитационных параметров, что позволяет наиболее объективно установить природу аномалиеобразующих объектов в рамках изучения строения архей-протерозойского фундамента. Например, значимый положительный коэффициент корреляции свидетельствует о присутствии образований с повышенной основностью (высокая плотность при высокой намагниченности). Отрицательный коэффициент корреляции может свидетельствовать о гранитоидной природе объекта (низкая плотность и высокая намагниченность) или о высокой степени метаморфизма (высокая плотность и низкая намагниченность). Высокий коэффициент корреляции обоих знаков является объективной характеристикой, позволяющей конкретизировать природу аномалиеобразующих объектов в определенной геологической обстановке. Распределение коэффициента корреляции специфично в пределах выделенных структур высокого порядка. Так, надви-говая структура на границе Сибирской платформы характеризуется высокими положительными значениями коэффициента корреляции. На Сибирской платформе площади с аномальным коэффициентом корреляции характеризуются относительно небольшими размерами при широтной ориентировке на Вилюйской синеклизе и северо-западной ориентировке севернее.

Представленные результаты преобразований позволили авторам статьи в комплексе прогнозировать наличие и конфигурацию аномалиеобразующих объектов в нижней части земной коры и в верхней мантии, в средней части коры и в верхней части разреза, на глубине около 1–2 км, а также определить направление и положение глубинных разрывных нарушений.

На втором этапе осуществлялось построение плотностных и магнитных моделей вдоль сейсмических глубинных профилей. Построения выполнялись по авторской методике на основе вычисления их

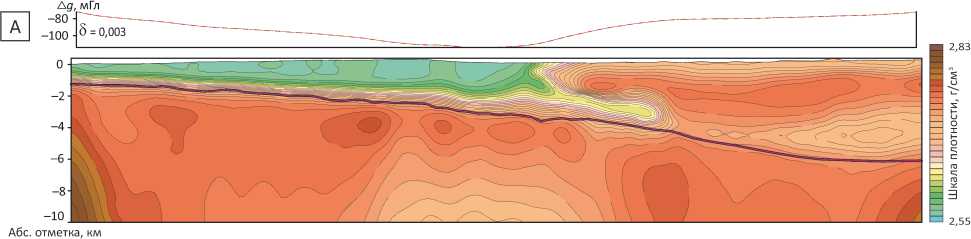

Рис. 4. Геолого-геофизическая модель строения осадочного чехла Предверхоянского краевого прогиба по профилю 140304 (положение профиля см. на рис. 2)

Fig. 4. Geological and geophysical model of sedimentary cover architecture along 140304 Line in Predverkhoyansky Foreland Basin (section line position is shown in Fig. 2)

E

Усл. обозначения к рис. 4

Legend for Fig. 4

А — плотностная модель; магнитные модели (B–D): B — эффективная намагниченность, C — индуктивная намагниченность, D — остаточная намагниченность; E — сейсмогеологический разрез.

Отложения ( 1 – 7 ): 1 — меловые, 2 — юрские, 3 — триасовые, 4 — пермские, 5 — каменноугольные, 6 — нерасчлененные нижнего палеозоя – протерозоя; 7 — тектонические брекчии; 8 — кристаллический фундамент; 9 — разрывные нарушения; 10 — кровля кристаллического фундамента (A–D); 11 — кровля кристаллического фундамента (E); 12 — условные поверхности складчато-надвиговых деформаций; 13 — наблюденное поле; 14 — вычисленное поле

А — density model; magnetic models (B–D): B — effective magnetization, C — induced magnetization, D — remanent magnetization; E — geoseismic section.

Deposits (1–7): 1 — Cretaceous, 2 — Jurassic, 3 — Triassic, 4 — Permian, 5 — Carboniferous, 6 — poorly defined Lower Palaeozoic – Proterozoic; 7 — tectonic breccia; 8 — crystalline Basement; 9 — faults; 10 — crystalline Basement Top (A–D); 11 — crystalline Basement Top (E); 12 — conditional surfaces of fold-and-thrust deformations; 13 — observed field; 14 — calculated field плотностных и магнитных характеристик методами подбора путем решения системы линейных алгебраических уравнений с помощью разработанной авторами программы «Geolab» [11].

Геометрия разрезов формировалась на основе отражающих сейсмических границ, совпадающих со стратиграфическими горизонтами, и уточнялась на основе решения обратных задач для плотностной и магнитной моделей отдельно с использованием физических свойств пород применительно к условиям данного региона.

Далее по гравитационным полям конструировалась плотностная модель, а по магнитным — три магнитных модели: поля эффективной намагниченности, поля индуктивной намагниченности и поля остаточной намагниченности. Две последние модели определяются как слагаемые векторной суммы поля эффективной намагниченности [12].

Комплексные геолого-геофизические модели построены вдоль всех сейсмических профилей 2014– 2016 гг. На рис. 4 приведена геолого-геофизическая модель строения осадочного чехла Предверхоянско-го краевого прогиба по профилю 140303, включающая плотностную и магнитные модели (эффективная намагниченность, индуктивная намагниченность, остаточная намагниченность) и сейсмогеологиче-ский разрез.

Плотностная модель

На плотностной модели (см. рис. 4 А) отражено распределение плотностей по разрезу до глубины 10 км и показана условная линия кровли кристаллического фундамента, прогнозируемая по плотностным характеристикам разреза. Для пород осадочного чехла характерны низкие значения плотности (от 2,5 до 2,69 г/см3), постепенно повышающиеся с глубиной. Для осадочного чехла повсеместно типично субпараллельное залегание слоев с постепенным погружением в восточном направлении. Осадочная толща дифференцируется по плотности — так, терригенные отложения мела характеризуются плотностями, не превышающими 2,59–2,6 г/см3. Отложения Верхоянского складчато-надвигового пояса имеют более высокие значения плотности — от 2,67 до

2,75 г/см3. Соответственно, надвиговый фронт Верхоянского складчатого пояса на плотностной модели характеризуется резким градиентом значений плотности и низкоплотным «клином» в районе основного надвига. Подобный «клин» можно интерпретировать как зону деструкции пород с соответствующим понижением плотности.

Магнитные модели

Магнитные модели представлены разрезами и графиками поля эффективной, индуктивной и остаточной намагниченности.

На разрезах эффективной намагниченности, вычисляемой по наблюденному магнитному полю, отмечается дифференциация отложений осадочного чехла, складчатого пояса и фундамента (см. рис. 4 B). Породы осадочного чехла Сибирской платформы имеют низкие значения эффективной намагниченности. Средние значения типичны для отложений складчатого пояса, а кристаллический фундамент охарактеризован преимущественно высокими значениями. Надвиговый фронт Верхоянского складчатого пояса на модели характеризуется градиентом значений эффективной намагниченности и слабомагнитным «клином» в районе основного надвига. Подобный «клин», как и на плотностной модели, характеризует зону деструкции пород. В толще кристаллического фундамента, в зоне сочленения Предверхоянского краевого прогиба и Верхоянского складчато-надвигового пояса, выделяется блок высоких значений эффективной намагниченности, соответствующий, по-видимому, крупному гипербазито-вому массиву.

Индуктивная намагниченность отражает особенности намагниченности горных пород в современном геомагнитном поле (cм. рис. 4 С). Очевидно, что в целом современное геомагнитное поле не влияет на отложения верхней части разреза. Изменения намагниченности горных пород под воздействием современного геомагнитного поля характерны для глубокозалегающих пород кристаллического фундамента. Блоки с высокими значениями индуктивной намагниченности могут расцениваться как интрузивы ультраосновного-основного состава, понижен-

А

J , А/м

Рис. 5. Пример магнитной (А) и плотностной (B) моделей земной коры по одному из расчетных профилей

Fig. 5. An example of magnetic (А) and density (B) models of the Earth’s crust along one of the calculation profiles

= 0,008

юзз

–100

Кютингдинский грабен

T , нТл

–10

340 км

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1 1 0,9 0,8 0,7

0,6 0,5

0,4 0,3

0,2 0,1

0 –0,1

g ,мГл

–20

Абс. отметка, км 0

= 0,019

–50

юзз

σ, г/см3

3,1

3,06

3,02

2,98

2,94

–20

Абс. отметка, км 0

свв

320 км

–10

2,86

2,74

2,62

2,7

2,66

2,58

2,54

2,5

2,82

2,78

340 км

2,9

ные значения намагниченности свидетельствуют о наличии в геологическом разрезе интрузивов кислого состава. Узкие линейные зоны резкого градиента индуктивной намагниченности можно интерпретировать как зоны крупных тектонических нарушений.

Остаточная намагниченность представляет, по сути, палеомагнитную модель строения разреза. В целом для изучаемой территории характерна унаследованность строения магнитного поля (cм. рис. 4 D), свидетельствующая о древнем заложении основных аномалиеобразующих объектов.

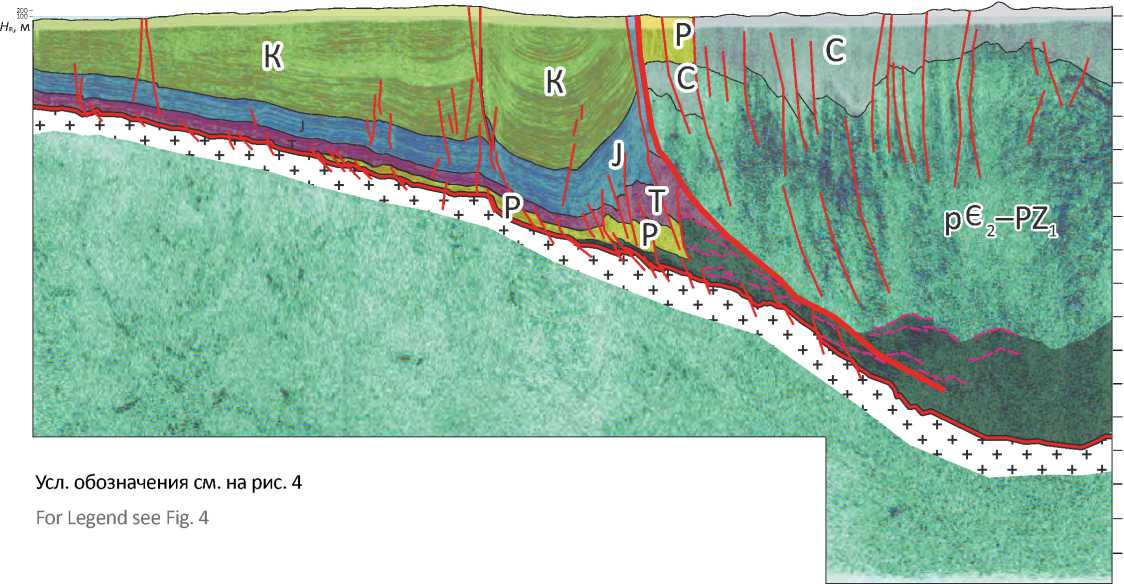

Сейсмогеологический разрез, представленный на рис. 4 E, построен на основе Государственной геологической карты СССР 1975 г. масштаба 1 : 1 000 000 и интерпретации сейсмических данных по профилю 140304 с учетом вышеописанных геофизических моделей.

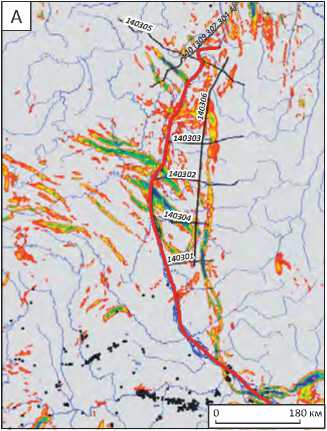

На третьем этапе на основе решения прямых и обратных задач была построена объемная конструкция фрагмента земной коры в виде прямоугольника размером 330 х 900 км по 46 расчетным профилям. Длина каждого профиля составляла 330 км, глубина — 10 км, расстояние между профилями — 20 км. Они пересекают Предверхоянский краевой прогиб вкрест простирания основных тектонических структур. Работа выполнялась с использованием программы «Geolab». По каждому профилю были рассчитаны плотностные и магнитные модели строения земной коры. На моделях уверенно выделяются: кристаллический фундамент, особенности строения отложений осадочного чехла платформы и отложения складчатого пояса. На рис. 5 приведен пример магнитной и плотностной моделей земной коры по одному из расчетных профилей. На обеих моделях отчетливо выделяется кристаллический фундамент, который характеризуется повышенными значениями плотности и намагниченности. На магнитной модели, в зоне развития Кютингдинского грабена, отмечается крупная магнитная аномалия с пониженными значениями намагниченности.

По кровле кристаллического фундамента и подошве отложений юры были получены пространственные плотностные и магнитные модели, а также рассчитаны карты рельефа стратиграфических уровней.

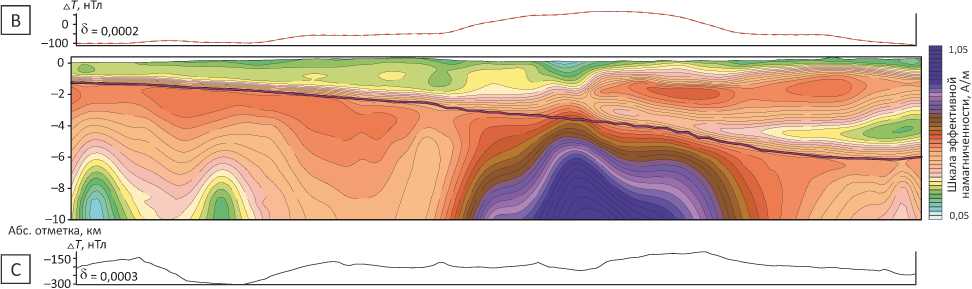

Структурно-тектоническая карта по кровле кристаллического фундамента

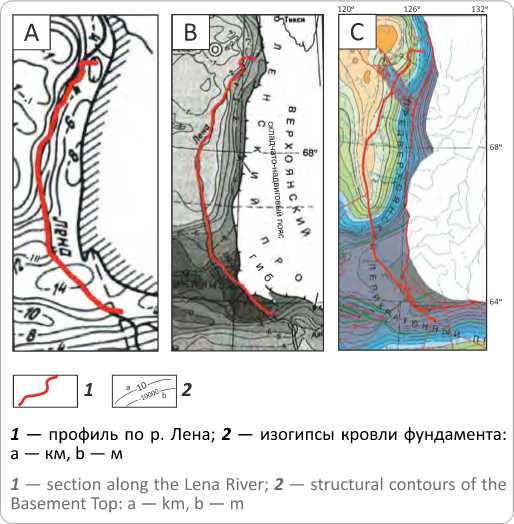

Структурные карты по кровле тектонического фундамента в пределах изучаемой территории строились многими исследователями на основе комплексных геолого-геофизических исследований. На рис. 6 представлены фрагменты карт рельефа кристаллического фундамента Сибирской платформы, составленные различными авторскими коллективами в разные годы. Так, в 1987 г. (cм. рис. 6 A) в работе [13] была опубликована карта, составленная с использованием материалов глубинного сейсмического

Рис. 6. Фрагменты карт рельефа кристаллического фундамента Сибирской платформы 1987 г. (A) [12], 2001 г. (B) [3], 2016 г.1 (C)

Fig. 6. Fig. 6. Fragments of crystalline Basement topography within the Siberian Platform: 1987 (A) [12], 2001 (B) [3], 20161 (C)

зондирования, а также по грави- и магнитометрическим данным. На рис. 6 B представлен фрагмент карты рельефа кристаллического фундамента востока Сибирской платформы, составленной Ю.Х. Протопоповым [3]. Очевидна значительная детализация карты, преимущественно в районе Вилюйской синеклизы. Кютингдинский грабен появляется на карте 2016 г., фрагмент которой представлен на рис. 6 C. Эта карта была опубликована в геологическом отчете ФГБУ «ВНИГНИ»1. Карта 2016 г. существенно детализирована за счет привлечения материалов сейсмических работ 2014–2016 гг. Уточнены границы и конфигурация Кютингдинского грабена, выделен ряд антиклинальных структур.

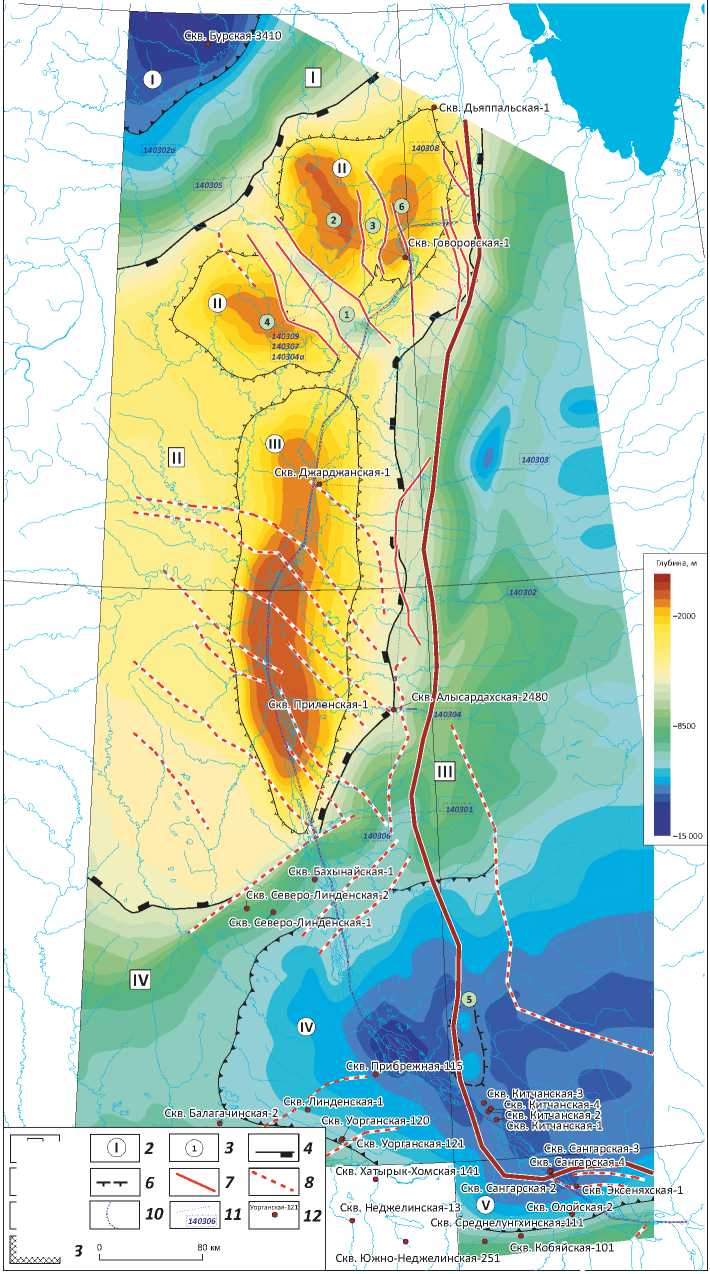

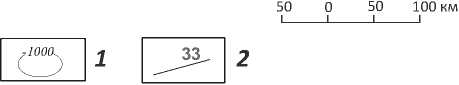

Авторами статьи предлагается модель строения поверхности кристаллического фундамента восточных частей Вилюйской гемисинеклизы и Анабарской антеклизы, Предверхоянского краевого прогиба и прилегающих территорий (рис. 7), построенная на основе анализа новейших сейсморазведочных данных в комплексе с интерпретацией потенциальных полей и их оригинальных преобразований, а также с учетом пространственных моделей полей плотности и намагниченности и данных бурения.

В основе модели лежит структурно-тектоническая карта по кровле кристаллического фундамента, представленная на рис. 7. В результате проведенных комплексных геолого-геофизических исследований уточнена конфигурация известных структур и выявлен ряд новых.

На структурно-тектонической карте (см. рис. 7) представлены надпорядковые структуры, выделенные в соответствии с тектоническим кодексом [14] по единой изолинии –6500 м. Южную часть изучаемой территории охватывает Вилюйская гемисинеклиза, граничащая на севере с Анабарской антеклизой и Предверхоянским краевым прогибом. На северо-западе Анабарская антеклиза граничит с Лено-Анабар-ским прогибом, вдоль ее восточной границы протянулся Предверхоянский краевой прогиб.

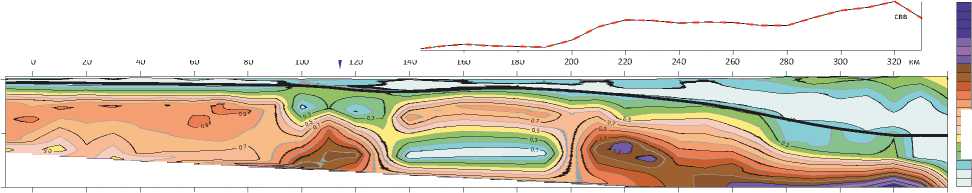

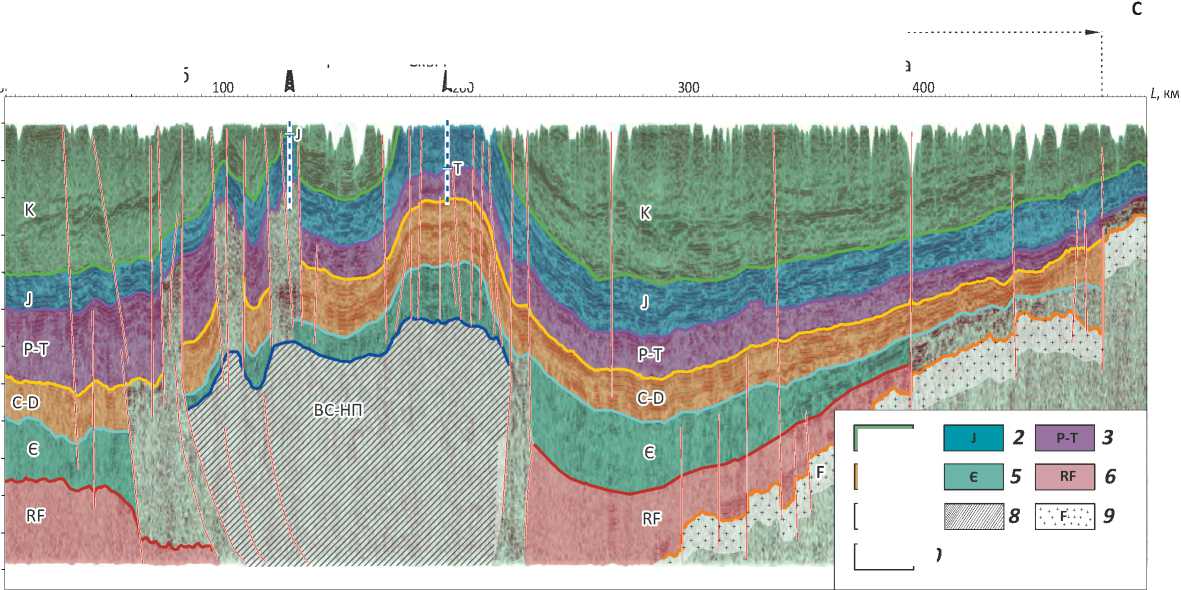

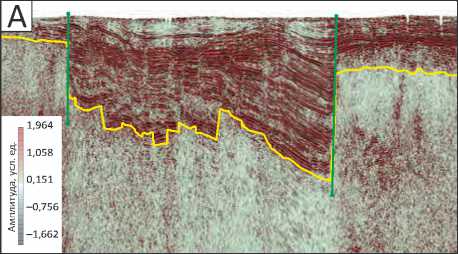

Вилюйская гемисинеклиза осложнена структурами I порядка, оконтуренными по изолинии –10 500 м Линденской впадиной и Лунгхинско-Ке-линским мегапрогибом. Строение восточной части Вилюйской гемисинеклизы в поперечном сечении представлено на сейсмическом разрезе по речному профилю р. Лена (рис. 8). Кристаллический фундамент погружается более чем на 12 км в Линденской впадине, и на представленном разрезе его кровля (сейсмическая граница F) прослеживается только на северном склоне впадины. В центральной части разреза выделяется линза пород Верхоянского складча-то-надвигового пояса, охарактеризованная хаотическим типом сейсмической записи и ограниченная по краям зоной разрывных нарушений базального надвига, дважды пересекаемого профилем.

Отложения аллохтона Предверхоянского краевого прогиба в зоне его сочленения с Вилюйской гемисинеклизой представлены породами мезозоя, перми, карбона, девона, кембрия и, возможно, ри-фея. Северная граница Вилюйской гемисинеклизы имеет рифтовую природу, что хорошо отражается на сейсмогеологическом разрезе по профилю р. Лена (см. рис. 8).

Китчанская антиклиналь оконтурена по кровле фундамента на структурной карте, построенной по результатам гравиразведки. Сейсмический речной профиль пересекает Китчанскую антиклиналь в южной периклинали, в районе Китчанских скважин, вскрывших сдвоенный разрез триаса, связанный с надвиговой пластиной. Китчанская антиклиналь оконтурена по изогипсе –12 250 м, ее размеры 23 х 65 км, амплитуда 550 м.

Анабарская антеклиза (см. рис. 7) представляет крупную надпорядковую структуру, объединяющую ряд поднятий докембрийского фундамента. Восточный склон Анабарской антеклизы осложнен Мунским и Оленекским сводами, выделенными по огибающей замкнутой изогипсе –3 км. Мунский свод имеет предположительно овальную форму, вытяну-

Рис. 7. Структурно-тектоническая схема кровли кристаллического фундамента Ленской ветви Предверхоянского краевого прогиба, Вилюйской гемисинеклизы и прилегающих территорий

Fig. 7. Structural and tectonic scheme of the crystalline Basement Top in the Lena branch of the Predverkhoyansky Foreland Basin, Vilyuisky hemisyneclise, and neighbouring areas

1 — надпорядковые структурные элементы (I — Лено-Анабарский прогиб, II — Анабарская антеклиза, III — Предверхоянский краевой прогиб, IV — Вилюйская гемисинеклиза); 2 — структурные элементы I и II порядков (I — Хастахская впадина, II — Оленекский свод, III — Мунский свод, IV — Линденская впадина, V — Лунгхинско-Келинский мегапрогиб); 3 — структурные элементы III порядка (1 — Кютингдинский грабен, 2 — Сололийский выступ, 3 — Элиотиойский грабен, 4 — Кю-тингдинское поднятие, 5 — Китчан-ская антиклиналь, 6 — Говоровский выступ); границы ( 4 – 6 ): 4 — надпорядковых структурных элементов, 5 — структурных элементов I и II порядков, 6 — структурных элементов III порядка; разломы ( 7 , 8 ): 7 — достоверные, 8 — предполагаемые, выделенные по комплексу геофизических методов; 9 — основные надвиги; 10 — профиль по р. Лена; 11 — сейсмические профили 2014– 2016 гг.; 12 — скважины, используемые при интерпретации; 13 — зона потери корреляции отражающего горизонта по кровле кристаллического фундамента

1 — super-order structural elements (I — Lena-Anabarsky trough, II — Ana-barsky anteclise, III — Predverkhoy-ansky Foreland Basin, IV — Vilyuisky hemisyneclise); 2 — I-st and II-nd order structural elements (I — Khastakhsky depression, II — Oleneksky arch, III — Munsky arch, IV — Lindensky depression, V — Lungkhinsko-Kelinsky megatrough); 3 — III-rd order structural elements (1 — Kyutingdinsky graben, 2 — Sololiisky uplift, 3 — Eliotioisky graben, 4 — Kyutingdinsky high, 5 — Kitchansky anticline, 6 — Govorovsky uplift); boundaries ( 4 – 6 ): 4 — super-order structural elements, 5 — I-st and II-nd order structural elements, 6 — III-rd order structural elements; faults ( 7 , 8 ): 7 — reliable, 8 — expected, identified using a number of geophysical methods; 9 — major thrusts; 10 — section along the Lena River; 11 — seismic lines of the years 2014– 2016; 12 — wells used in interpretation; 13 — blind zones of the reflector in the crystalline Basement Top

Рис. 8. Сейсмогеологическая модель строения зоны сочленения Предверхоянского краевого прогиба и Вилюйской гемисинеклизы по профилю р. Лена (положение профиля см. на рис. 2)

6 t , с

Fig. 8. Geoseismic model of architecture of the zone of Predverkhoyansky Foreland Basin and Vilyuisky hemisyneclise joint along the Lena River profile (section line position is shown in Fig. 2)

Ю

Линденская впадина

Вилюйская гемисинеклиза

Лунгхинско-Келинский Скв. Сангарская-3 Скв. Китчанская-2 мегапрогиб s 200

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

Отложения ( 1 – 6 ): 1 — меловые, 2 — юрские, 3 — пермотриасовые, 4 — каменноугольно-девонские, 5 — кембрийские, 6 — рифейские; 7 — кровля кристаллического фундамента; 8 — отложения Верхоянского складчато-надвигового пояса;

9 — кристаллический фундамент; 10 — разломы

Deposits (1–6): 1 — Cretaceous, 2 — Jurassic, 3 — Permian-Triassic, 4 — Carboniferous-Devonian, 5 — Cambrian, 6 — Riphean; 7 — crystalline Basement Top; 8 — deposits of the Verkhoyansky fold-and-thrust belt; 9 — crystalline Basement Top; 10 — faults тую в меридиональном направлении. Строение восточного склона Мунского свода обосновано по данным сейсморазведки, в то время как западный склон Мунского поднятия подтвержден только данными грави- и магниторазведки и не аргументирован сейсмической информацией.

Севернее Мунского свода расположен Оленек-ский свод. Кютингдинский и Элиотиойский (впервые выявленный) грабены осложняют его, разделяя на три выступа — Кютингдинский, Сололийский и Гово-ровский.

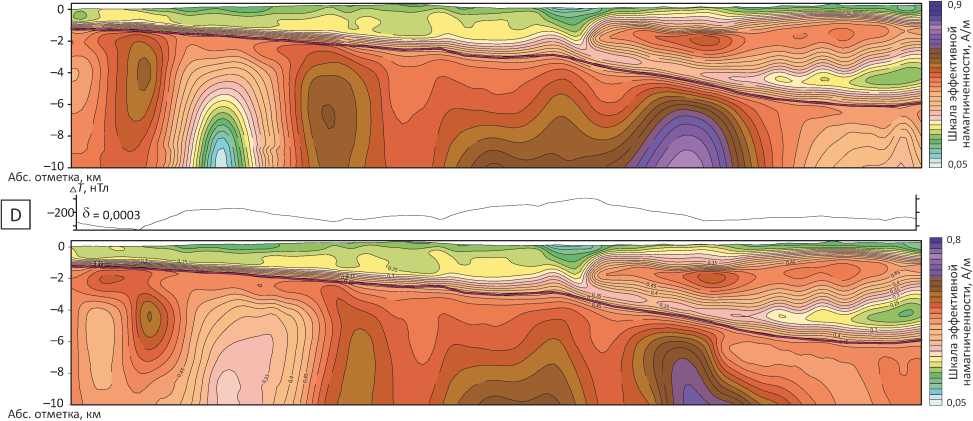

Кютингдинский грабен пересекает Оленекский свод в северо-западном направлении. Детализация строения грабена была сделана по разрезам вдоль трех сейсморазведочных профилей вкрест простирания структуры, отчетливо проявленной в аномалиях гравитационного поля, которая охарактеризована резким понижением значений силы тяжести с четкими границами. Разрывные нарушения, ограничивающие Кютингдинский грабен, интерпретируются по карте полного градиента гравитационного поля (рис. 9). Очевидно, что Кютингдинский грабен отчетливо интерпретируется на разрезах по профилям 140309 и р. Лена, наличие грабеновой структуры

на разрезе по профилю 140306 не подтверждается (рис. 10). На карте плотности, построенной по результатам преобразований гравитационного поля, Кютингдинский грабен проявляется низкоплотностной аномалией (рис. 11). На северо-западе в поперечном сечении грабен имеет ширину около 50 км и максимальную глубину около 4 км, на юго-востоке по профилю р. Лена ширина грабена по поверхности составляет около 35 км, глубина — более 7 км. Грабен имеет асимметричное строение с наиболее погруженным северным бортом.

Поверхность фундамента в Кютингдинском грабене интенсивно нарушена разрывами со сбросово-сдвиговой составляющей, имеет ступенеобразное строение и представлена серией блоков. Самый глубокий блок погружен на глубину более 7 км.

Осадочное выполнение грабена представлено предположительно верхнепротерозойскими и палеозойскими отложениями, перекрытыми породами пермотриасового и юрского комплекса.

Элиотиойский грабен пересекает свод Оленек-ского поднятия в субмеридиональном направлении и разделяет Сололийский и Говоровский выступы.

Рис. 9. Фрагменты карты среднечастотной составляющей гравитационного поля (А) и карты полного градиента гравитационного поля (B)

Fig. 9. Fragment of the map of gravity field mid-frequency component (А) and map of full gravity field gradient (B)

Шкала интенсивности аномалий градиента, мГал/м 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 0

B

III III Illi

р. Лена

Скв. Джарджанская-1

1 — разломы; границы Кютингдинского грабена в плане на профилях ( 2 – 4 ): 2 — 140306, 3 — 140309, 4 — р. Лена

1 — faults; boundaries of the Kyutingdinsky graben on the sections in plan ( 2 – 4 ): 2 — 140306, 3 — 140309, 4 — the Lena River

Элиотиойский грабен интерпретируется на сейсмических разрезах по двум профилям. На карте плотности, построенной по результатам преобразований гравитационного поля, грабен также охарактеризован низкоплотностной аномалией (см. рис. 11). В поперечном сечении грабен имеет ширину 20 км, его протяженность по комплексным геолого-геофизическим данным составляет около 80 км, глубина — около 800 м. Грабен выполнен предположительно породами допермского комплекса.

Хастахская впадина, осложняющая Лено-Ана-барский прогиб, выделена по результатам работ [15]. Предполагаемая глубина впадины в районе скв. Бурская составляет около 13 км.

Предверхоянский краевой прогиб представляет собой относительно крутое перикратонное опускание Сибирской платформы с запада на восток. Перепад глубин по кровле кристаллического фундамента составляет около 10 км. На востоке отмечается фронт Верхоянского складчато-надвигового пояса субмеридионального простирания.

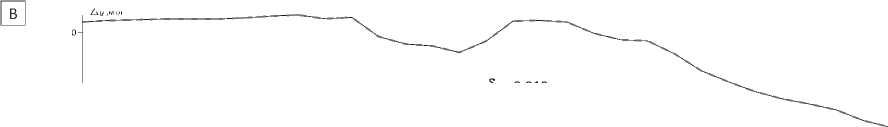

Строение зоны сочленения Предверхоянского краевого прогиба и Верхоянского складчатого пояса представлено на рис. 12.

На разрезе по профилю 140303 отчетливо интерпретируются Предверхоянский краевой прогиб и зона распространения Верхоянского складчато-над-вигового пояса. Плоскость сместителя основного надвига имеет наклон в реальном масштабе около 35 ° . Подошвенный срыв на восточном фланге проходит по кровле кристаллического фундамента, образуя обширную зону дезинтеграции. На западном фланге подошвенный срыв ведущего надвига рассекает породы верхнего палеозоя – мезозоя, образующие автохтон. В автохтоне для всего меридионального протяжения Ленской ветви прогиба характерно наличие одной, реже двух, веерных чешуй, висячие борта которых иногда осложнены антиклинальными структурами в толще осадочного чехла. Аллохтон представлен породами Верхоянского складчатого пояса — смятыми в складки породами каменноугольно-пермотриасового возраста, нарушенными многочисленными тыловыми надвигами.

Основные выводы и результаты

В результате исследований авторами статьи было уточнено строение наименее исследованного региона Восточной Сибири. Разработанная оригинальная методика обработки ретроспективных данных гра-

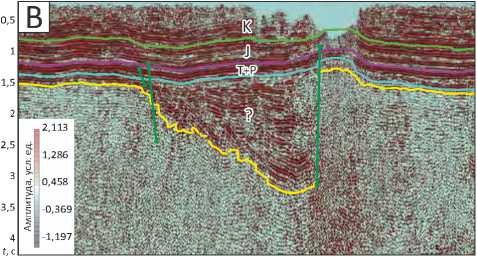

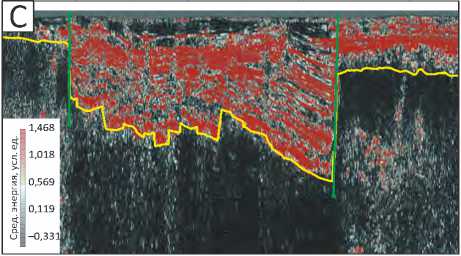

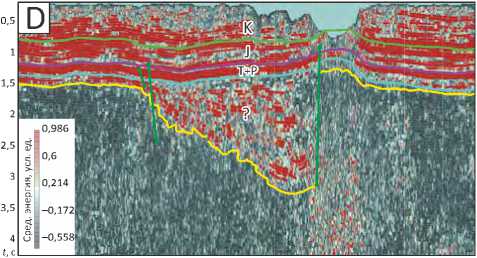

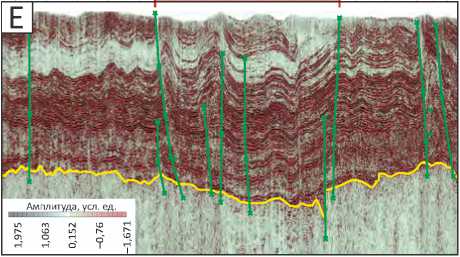

Рис. 10. Детализация строения Кютингдинского грабена на сейсмических разрезах вдоль профилей 140309 (A, C), р. Лена (B, D), 140306 (E, F)

Fig. 10. Fragment of the map of gravity field mid-frequency component (А) and map of full gravity field gradient (B) 140309 (A, C), the Lena River (B, D), 140306 (E, F)

ЮЗ

СВ

0,5

1,5

2,5

3,5

t , с

Ю

С

B

-0,369

1,197

K

J

T+P

0,5

1,5

2,5

3,5

t , с

1,286

0,458

20 000 40 000 60 000 80 000 L , м

0,5

1,5

2,5

3,5

t , с

Ю

860 000 880 000 900 000 920 000 L , м

1,5

?

K

J

T+P

D

0,5

0,986

2,5

0,214

3,5

t , с

–0,172

i –0,558

200 000

Кютингдинский грабен по [Х]

240 000 280 000 320 000 360 000

400 000

t , с

400 000

Кютингдинский грабен по [Х]

160 000

200 000

240 00

280 000

320 000

360 00

0,5

1,5

2,5

3,5

E

Амплитуда, усл. ед.

0,5

1,5

2,5

3,5

а б в

С

440 000 L , м 160 000

440 000 L , м

F 1

Сред. энергия, усл. ед.

А, B, E — разрез амплитуд; C, D, F — разрез средних энергий.

-

1 — отражающие горизонты (а — кровля отложений юры, b — кровля пермотриасовых отложений, c — кровля отложений кембрия); 2 — кровля кристаллического фундамента; 3 — разломы.

Положение профилей см. на рис. 2, 4

-

1 — reflection horizons (а — Jurassic Top, b — Permian-Triassic Top, c — Cambrian Top); 2 — crystalline Basement Top; 3 — faults.

For position of seismic lines see Fig. 2, 4

Рис. 11. Карты поля плотности по поверхности кристаллического фундамента (А) и намагниченности поверхности кристаллического фундамента (B) Ленской ветви Предверхоянского краевого прогиба, Вилюйской гемисинеклизы и прилегающих территорий

Fig. 11. Map of density field over the crystalline Basement surface (А) and magnetisation of the crystalline Basement surface (B) within the Lena branch of the Predverkhoyansky Foreland Basin, Vilyuisky hemisyneclise, and neighbouring areas

А

126°

I

I

II

68°

σ, г/см3

II

II

III

III

2,845

2,835

2,825

2,815

2,805

2,795

2,785

IV

2,775

2,765

2,755

2,745

2,735

2,725

64° •^

2,715

IV

V

50 0 50 100 км

I_____________________________I______________________________I_____________________________I

2,705

2,695

-

1 — изолинии плотности/намагниченности; 2 — расчетные профили.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 7

-

1 — density/magnetisation contour lines; 2 — calculation profiles.

For other Legend items see Fig. 7

Рис. 12. Сейсмогеологический разрез, отражающий строение зоны сочленения Предверхоянского краевого прогиба и Верхоянского складчатого пояса на сейсмическом разрезе по профилю 140303

Fig. 12. Geoseismic section showing architecture of the zone of Predverkhoyansky Foreland Basin and Verkhoyansky folded belt joint on the seismic section along 140303 Line

Предверхоянский краевой прогиб

Анабарская антеклиза -----

Верхоянский складчато-надвиговый пояс

100 110 120 130 140 150 160 L , км

Мунский свод 10 20 30

40 50 60

70 80 90

C

К

J

J

P

T P

200 –

100 –

Н R , м

Усл. обозначения см. на рис. 4

For Legend see Fig. 4

>11

p 2 –PZ 1

0,52

1,04

1,56

2,08

2,6

3,12

3,64

4,16

4,68

5,2

5,72

6,24

6,76

7,28

7,8

8,32

t , с

ви- и магниторазведки в комплексе с современной переобработкой данных сейсморазведки и с учетом новейших данных по сейсморазведочному профилю р. Лена позволила построить объемную модель строения земной коры, включающую многочисленные трансформанты гравитационного и магнитного полей, карты полей плотности и намагниченности, а также структурно-тектоническую карту по кровле кристаллического фундамента. Кроме того, была показана предполагавшаяся ранее рифтовая природа

образования Вилюйской гемисинеклизы, уточнено строение Кютингдинского грабена. Вопреки распространенному мнению [16], Кютингдинский грабен менее протяжен, раскрывается на северо-восток и затухает в сторону Верхоянского складчато-надви-гового пояса. Уточнение внутреннего строения Кю-тингдинского грабена возможно только при бурении параметрической скважины. Кроме того, необходимы дополнительные исследования Вилюйской гемисинеклизы и Китчанской антиклинали.

Список литературы Геолого-геофизические особенности строения Предверхоянского краевого прогиба и прилегающих территорий по данным нового сейсморазведочного речного профиля МОГТ-2D и переинтерпретации архивных материалов

- Анциферов А.С., Бакин В.Е., Варламов И.П. и др. Геология нефти и газа Сибирской платформы / Под ред. А.Э. Конторовича, В.С. Суркова, А.А. Трофимука. - М.: Недра, 1981. - 552 с.

- Сафронов А.Ф., Горбачев В.Ф. Строение зоны сочленения Предверхоянского прогиба со складчатой областью // Геология нефти и газа. -1991. - № 6. - С. 7-10.

- Прокопьев А.В., Козьмин Б.М., Смелов А.П. и др. Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия) / Под ред. Л.М. Парфенова, М.И. Кузьмина. - М.: Маик «Наука/Интерпериодика», 2001. - 571 с.

- Ефимов А.С., Смирнов М.Ю., Ухлова Г.Д., Мосягин Е.В., Келлер Е.Г., Кудрина Т.Р. Новые данные о строении Туруханской зоны дислокаций на основе комплексной интерпретации речных сейсморазведочных работ и геологических маршрутов // Геология и геофизика. -2017. - Т. 58. - № 3-4. - С. 553-564. DOI: 10.15372/GiG20170318.

- Смирнов М.Ю., Ухлова Г.Д., Мосягин Е.В. Новый сейсмический речной профиль в системе региональной сети каркасных профилей Восточной Сибири // Природные ресурсы Красноярского края. - 2015. - № 25. - С. 28-30.

- Завьялов В.А. Об учете неоднородностей верхней части разреза по данным сейсморазведки в Широтном Приобье // Геофизика. -2004. - № 6. - С. 6-11.

- ШапоринаМ.Н., Беспечный В.Н., Мосягин Е.В., Садур О.Г. Новые данные о геологическом строении Предверхоянского перикратонного прогиба // Геология и минерально-сырьевые ресурсы северо-востока России: мат-лы IX Всероссийской научно-практической конференции (Якутск, 10-12 апреля 2019 г.). - Якутск: Издательский дом СВФУ; 2019. - Т. 2. - С. 145-149.

- НикитинА.А., Петров А.В. Теоретические основы обработки геофизической информации. - М.: ООО «Центр информационных технологий в природопользовании», 2008. - 114 с.

- Морозов А.Ф., Вашурин А.И., Глебовицкий В.А. и др. Основные проблемы изучения и геологического картирования докембрия России // Докембрий Северной Евразии: тез. докл. Междунар. совещ. (Санкт-Петербург, 15-18 апреля 1997 г.) - СПб.: Наука, 1997. - С. 68-70.

- Киселев А.И., Ярмолюк В.В., Томшин М.Д. Девонские рои долеритовых даек на северо-востоке Сибирского кратона и их связь с Ви-люйским плюмом // Доклады Академии наук. - 2010. - Т. 434. - № 4. - С. 502-508.

- Садур О.Г. Моделирование геологических сред на основе вычисления их плотности и магнитных характеристик в классе сложного распределения масс при решении различных геологических задач // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. - 2012. - Т. 9. -№ 1. - С. 96-101.

- Садур О.Г. Патент 2683817 Российская Федерация, СПК G01V 3/40. Способ определения индуцированной и остаточной намагничен-ностей горных пород по данным магниторазведки ; заявитель и патентообладатель АО «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья» ; заявл. 05.04.2018 ; опубл. 02.04.2019; Бюл. № 10.

- Гришин М.П., Старосельцев В.С., Сурков В.С. и др. Мегакомплексы и глубинная структура земной коры нефтегазоносных провинций Сибирской платформы. - М.: Недра, 1987. - 204 с.

- Гусев Г.С., Межеловский Н.В., Гущин А.В. и др. Тектонический кодекс России // Мин-во природных ресурсов и экологии РФ: РОСНЕДРА: Межрегион. центр по геол. картографии (ГЕОКАРТ). - М.: ГЕОКАРТ; ГЕОС, 2016. - 240 с.

- Котова С.В., Лежнин Д.С., Ухлова Г.Д. Сейсмогеологическая модель строения рифейских отложений на северо-востоке Анабарской антеклизы // Геомодель 2018: мат-лы 20-й науч.-практ. конф. (Геленджик, 10-14 сентября 2018 г.) - Геленджик, 2018. - С. 1-6.

- Мигурский Ф.А., Якупова Е.М. Новые данные о геологическом строении Кютингдинского грабена (северо-восток Сибирской платформы) // Разведка и охрана недр. - 2018. - № 6. - С. 10-17.