Геолого-геохимическая характеристика юрских горючих сланцев (обн. Большой Восим, Яренгский сланценосный район, Архангельская обл. РФ)

Автор: Бушнев Д.А., Бурдельная Н.С., Лыюров С.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 3 (35), 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследованы геологические и геохимические особенности пород в южной части Яренгского сланценосного района. Согласно результатам микропалеонтологических исследований и изучения аммонитов, отложения относятся к средневолжскому подъярусу верхней юры. В статье дана характеристика органического вещества горючесланцевой толщи, а также данные по распределению полициклических биомаркеров. Показано, что исходное органическое вещество представлено как остатками морского фитопланктона, так и терригенной примесью.

Юрские сланценосные отложения, горючие сланцы, микрофауна, фораминиферы, битумоид, биомаркеры

Короткий адрес: https://sciup.org/149128796

IDR: 149128796 | УДК: 550.4:552.578.3:551.762.3(470.11) | DOI: 10.19110/1994-5655-2018-3-83-88

Текст научной статьи Геолого-геохимическая характеристика юрских горючих сланцев (обн. Большой Восим, Яренгский сланценосный район, Архангельская обл. РФ)

Верхнеюрские горючие сланцы (ГС) на европейском Северо-Востоке известны достаточно давно. История их исследования опубликована [1–6]. В рассматриваемом Чим–Лоптюгском сланцевом участке Яренгского сланценосного района большинство естественных разрезов распространены в бассейнах рек Чим и Лоптюга. На закрытых территориях пробурено большое количество скважин. Примечательно, что горючие сланцы Чим–Лоптюги обладают самым высоким качеством органического вещества (ОВ) среди всех ГС европейского Севера России. Сланценосная толща содержит не менее двух пластов ГС, удовлетворяющих требованиям промышленности по мощности и качеству. Площади с наибольшей сланцеплотностью, пригодные для добычи ГС открытым способом, на значительной части оказались сильно подвержены размы- ву р.Лоптюги и ее притоков. Сланценосная толща подразделяется на две пачки – темноцветную (верхняя часть) и сероцветную (нижняя часть), которая иногда подстилается пестроцветной. Промышленные ресурсы ГС оцениваются не менее 2.2 млрд. т при теплоте сгорания свыше 7.5 МДж/кг (1800 ккал/кг).

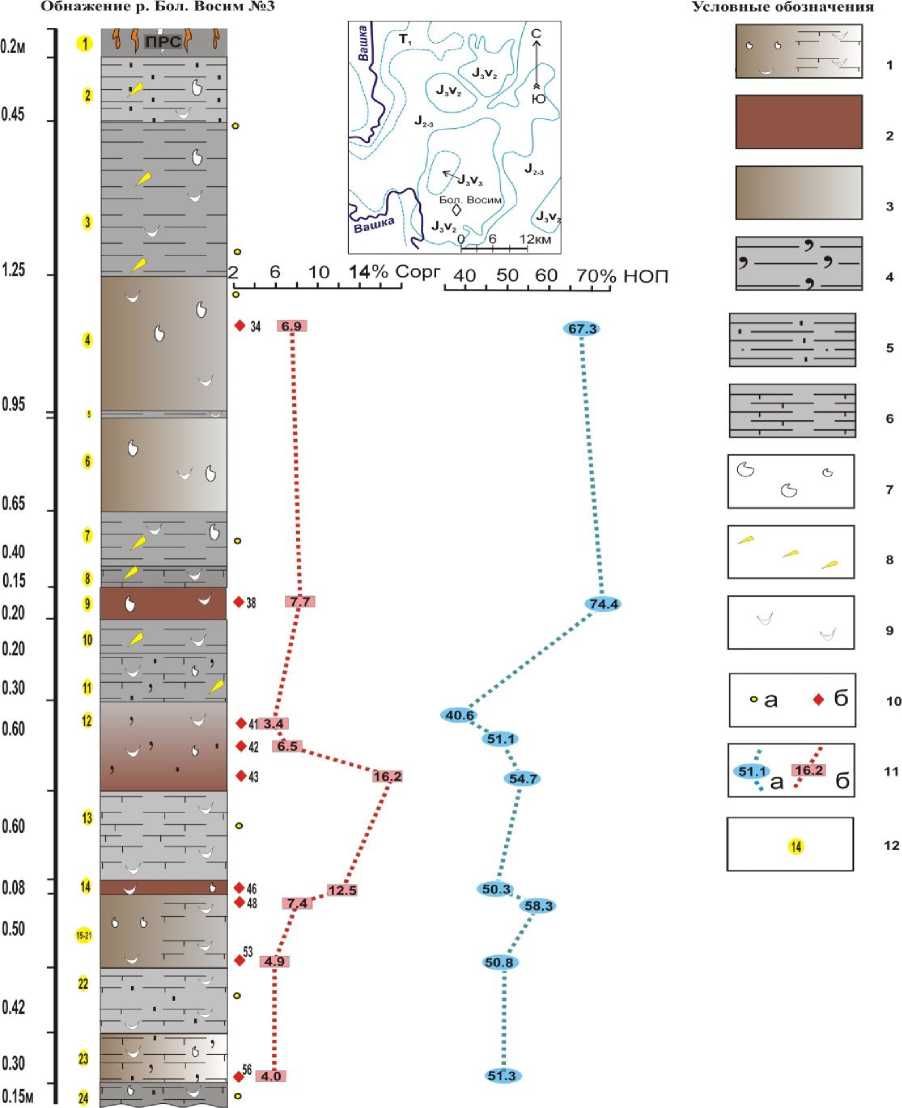

Рассматриваемое нами обнажение (Большой Восим №3) представляет собой выход на дневную поверхность сланценосной толщи мощностью 7,5 м, выполненной переслаиванием глин, керогенсодер-жащих мергелей и горючих сланцев (рис. 1). В глинистых отложениях встречается довольно многочисленная фауна аммонитов, двустворок и, как правило, в виде отпечатков неудовлетворительной сохранности, целых и обломков ростров белемнитов. Последние в горючих сланцах, как правило, от-

Рис. 1. Точка наблюдения р. Большой Восим №3.

Условные обозначения: 1 – переслаивание горючих сланцев и керогеновых мергелей; 2 – горючий сланец; 3 – горючий сланец глинистый; 4 – битуминозная глина; 5 – глина алевритистая; 6 – глина известковистая; 7 – аммониты; 8 – белемниты; 9 –двустворки; 10 – точки отбора проб (а – микрофауна, б – органическая геохимия); 11 – содержание в % (а – НОП, б – С орг ); 12 – номер слоя.

Pic.1. The observation point on the river Bolshoi Vosim No. 3.

Legend: 1 – Interbedding of oil shales and kerogen marls; 2 – Oil shale; 3 – Argillaceous oil shale; 4 – Bitumen clay; 5 – Aleuritic clay; 6 – Calcareous clay; 7 – Ammonites; 8 – Belemnites; 9 – Bivalves; 10 – Sampling points (a – microfauna, b – organic geochemistry); 11 – Content in % (a – ICR, b – C org ); 12 – Number of stratum.

сутствуют. По раковинам аммонитов сланценосные отложения относятся к средневолжским отложениям верхней юры (зона Dorsoplanites panderi [4–6]. Фораминиферы обычны в ГС, но по мере увеличения в породе доли органического вещества количество их снижается до минимума. Из фораминифер представлены фораминиферы зоны Lenticulina infa-volgaensis – Saracenaria pravoslavelvi , такие как Len-ticulina biexcavata (Mjatl.), L. kaschurica (Mjatl.), L. or-natissima (Furs. еt Pol.), Astakolus. suprajrassica (Schwag.), Marginulina robusta (Reuss), Marginulinop-sis embaensis (Furs. еt Pol.), Citharina raricostata (Furs. еt Pol.) и другие [3–5]. Изучение палеотемператур бассейна по волжским фораминиферам Sa-racenaria pravoslavlevi показало среднее значение в 18-20 ° С [6].

Содержание органического углерода в породах из изученной части разреза лежит в интервале 4–16 % (см. таблицу). То есть породы разреза умеренно обогащены органическим веществом, а до уровня горючего сланца условно «дотягивает» только одна из изученных проб (43). Содержание хлороформенного битумоида А (ХБА) в породах невелико и составляет величину 0.05–0.5 %, при значениях р ХБ в основном лежащих в интервале 13%, достигая 7 в единичном образце (таблица). В составе исследованных методом жидкостной хроматографии образцов битумоида фиксируется низкое содержание углеводородов (сумма алифатических и ароматических углеводородов), которое составляет 9–17 %, и значительное содержание смол, оно варьирует от 38 до 48 %. Всё это характерно для органического вещества пород, находящихся на начальных этапах катагенеза.

Геохимическая характеристика сланценосной части разреза р. Большой Восим

Geochemical characteristics of oil shale bearing deposits on the Bolshoi Vosim outcrop

|

Образец |

БВ-41-81 |

БВ-42-81 |

БВ-43- 81 |

БВ-46- 81 |

|

Литология |

Кероген-содержащий мергель |

Кероген-содержащий мергель |

Горючий сланец |

Горючий сланец |

|

Битуминологическая характеристика |

||||

|

С орг , % |

3,36 |

6,5 |

16,19 |

12,5 |

|

ХБА, % |

0,097 |

0,1 |

0,425 |

0,3 |

|

Р ХБ,% |

2,9 |

1,1 |

2,6 |

2,5 |

|

Состав биомаркеров |

||||

|

С 29 стераны 20S/S+R |

0,29 |

0,26 |

0,26 |

0,29 |

|

С 31 гопаны аp 22S/S+R |

0,21 |

0,12 |

0,14 |

0,17 |

|

Гопаны С 31 , %: |

||||

|

аp 22S+R |

40 |

37 |

33 |

35 |

|

pа 22R |

11 |

12 |

10 |

10 |

|

PP 22R |

49 |

51 |

57 |

55 |

|

ааа 20R стераны, %: |

||||

|

С 27 |

35 |

37 |

33 |

34 |

|

С 28 |

15 |

14 |

16 |

16 |

|

С 29 |

50 |

49 |

51 |

50 |

Распределение н -алканов и изопреноидов, содержащихся в насыщенной фракции битумоида, было изучено методом хромато-масс-спектромет-рии путём построения масс-хроматограмм по иону с m/z 57. Молекулярно-массовое распределение нормальных алканов смещено на этих масс-хроматограммах в низкомолекулярную область с максимумами на углеводородах состава С 16 -С 17 . Характерного преобладания четных, либо нечетных алканов в области невысоких молекулярных масс не наблюдается. Величина отношения Pr/Ph незначительно превышает 1. В области углеводородов более высокой молекулярной массы наблюдается доминирование нечетных н -алканов. Среди них выделяются пики состава С 25 , С 27 , С 29 , С 31 , С 33 , С 35 , С 37 и С 39 . Обилие нечетных н-алканов в высокомолекулярной области является признаком привноса в бассейн седиментации остатков высшей растительности. Такой состав ациклических изопреноидов в общем характерен и для других проявлений горючих сланцев Восточно-Европейской платформы [7, 8].

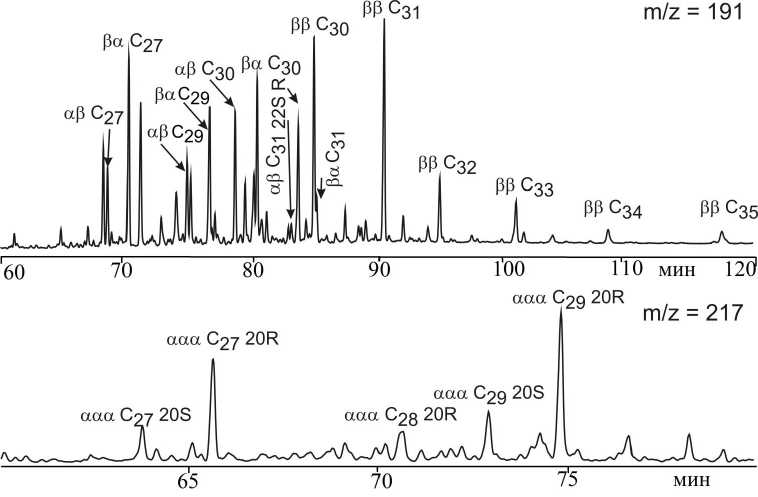

Распределение полициклических биомаркеров изучено в составе алифатической фракции би-тумоида методом хромато-масс-спектрометрии (рис. 2). Основное внимание уделено изучению углеводородов с углеродным скелетом стерана (m/z 217) и гопана (m/z 191). Гопановые углеводороды в составе изученных нами фракций представлены ар , Ра и рр диастереомерными формами. Данные о распределении гопановых углеводородов показаны на рис. 2 и в таблице. Из полученных нами данных следует, что пентациклические тритерпаны, содержащиеся в битумоиде исследуемых юрских отложений, более чем на 50% (углеводороды состава С31) состоят из рр диастереомеров, т.е. представлены биогопанами [9]. Этот факт позволяет однозначно установить невысокую термическую зрелость исследуемого ОВ, соответствующую зоне протокатагенеза. Отметим, что доля рр углеводородов падает в ряду С 31 , С 30 , С 29 гопанов.

Ещё одно соотношение гопановых углеводородов, которое используется для определения термической зрелости, это коэффициент 22S/22S+R ар С 31 гомогопанов. Его значение в равновесии составляет 0.6 [9], а величина равновесия достигается в самом начале главной фазы нефтеобразования (МК 1 ). Значения данного коэффициента в исследованных нами образцах битумоида – 0.12-0.21. То есть и значения этого отношения подтверждают вывод о весьма низком уровне зрелости ОВ.

Данные о распределении стерановых углеводородов традиционно используются и для установления термической зрелости ОВ, и для выяснения его природы. За определение катагенеза отвечают такие показатели, как отношение геостеранов, имеющих арр конфигурацию к биологическим ааа формам, отношение 20S/20S+R изомеров [10]. Гео-стераны, имеющие арр конфигурацию, нами не были обнаружены, а величина отношения 20S/20S+R

Рис. 2. Масс-хроматограммы алифатической фракции битумоида БВ-43-81, построенные по 191 (гопаны) и 217 (стераны) фрагментарным ионам. Fig. 2. Mass-chromatograms of aliphatic bitumen fraction BV-43-81 by m/z 191 (hopanes) and m/z 217 (steranes).

Заключение

Представлена геологогеохимическая характеристика пород разреза средневолжской сланценосной толщи, вскрытой в обнажении р.Большой Восим (Архангельская область). Обнажение относится к Яренгскому сланценосному району. Обнаружение в породах фораминифер зоны Lenticulina infavolgaen-sis – Saracenaria pravoslavelvi и аммонитов, соответствующих зоне Dorsoplanitespanderi, позволяет отнести исследуемые отложения средневолжскому подъярусу поздней юры. В разрезе фиксируются повышенные содержания органического углерода, при малой доле в разрезе собственно горючих сланцев. Исследова для С29 стеранов составляет в исследуемых образцах величину 0.26–0.29. То есть результаты исследования стерановых углеводородов подтверждают вывод об отнесении ОВ сланцев к зоне протокатагенеза.

Соотношение регулярных стеранов состава С 27 :С 28 :С 29 широко используется для получения данных об исходном ОВ и фациальных особенностей отложений [9, 10]. Если речь идёт о зрелом ОВ, то для получения численных данных об этом распределении в основном используется соотношение αββ (20R+S) стеранов, которое определяется по площадям соответствующих пиков на масс-фрагментограмме по 218, иону, или, что предпочтительней по результатам анализа масс-фрагмен-тограмм M+ . – 218, полученных методом GC-MS-MS. В нашем случае αββ стераны конфигурации не идентифицируются. Поэтому нами рассчитано соотношение С 27 :С 28 :С 29 стеранов по результатам определения ααα 20R стеранов на масс-фрагмен-тограмме по 217 осколочному иону. Содержание стеранов состава С 29 в пробах Б. Восим превосходит содержание С 27 и достигает 50% на сумму стеранов С 27 :С 28 :С 29 .Результаты исследования стерановых углеводородов находятся в согласии с обнаружением в составе алифатической фракции доминирующих н -алканов состава С 27 , С 29 , С 31 , С 33 , характерных для остатков терригенного органического вещества. Таким образом, можно заключить, что в данном местонахождении на формирование ОВ сланценосной толщи значительное влияние оказал привнос терригенного ОВ. При этом накопление первоначального осадка происходило в условиях восстановительной среды морского бассейна, о чём свидетельствуют низкая величина отношения Pr/Ph, а также геологические особенности пород.

ния молекулярного состава углеводородов биомаркеров позволили сделать вывод о крайне низкой степени зрелости ОВ, соответствующей середине протокатагенеза. Об этом факте свидетельствуют распределение гопановых углеводородов с доминирующими ββ диастереомерами, а также отсутствие αββ стеранов. В состав ОВ горючих сланцев внесли свой вклад как ОВ морского фитопланктона, так и ОВ терригенного происхождения. На это указывает распределение ααα 20R стеранов, в составе которых доминируют углеводороды состава С 27 и С 29 , а также распределение н -алканов и изопреноидов.

Использовано оборудование ЦКП «Геонаука».

Работа выполнена в соответствии с темой НИР «Геология, условия формирования и нефтегазоносность осадочных комплексов Северо-Востока европейской части России, органическая геохимия нефтей и доманикитов» ГР № AAAA-A17-117121270033-6.

Работа поддержана темой УрО РАН «Перспективные рудные районы севера Урала, Пай-Хоя и Тимана». № проекта 18-5-5-57. Номер госреги-страции АААА-А17-117121140076-3.

Список литературы Геолого-геохимическая характеристика юрских горючих сланцев (обн. Большой Восим, Яренгский сланценосный район, Архангельская обл. РФ)

- Зытнер И.Я., Зинченко В.А. Ресурсы горючих сланцев Коми АССР//Литология и рудогенез осадочных толщ европейского Северо-Востока СССР. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1982. С. 46-51. (Тр. IX геол. конф. Коми АССР. Кн. 3)

- Капитанов В.М., Павлов А.М., Лыюров С.В. Яренгский сланценосный район//Горючие сланцы европейского Севера СССР. Сыктывкар, 1989. С. 63-82

- Лыюров С.В. Юрские отложения севера Русской плиты. Екатеринбург: УрО РАН, 1996. 139 с

- Анисимов Ю.А., Васильева Л.Ф., Дедеев В.А., Капитанов В.М. и др. Прогноз сланценосности Европейского Севера СССР. Сыктывкар, 1981. 36 с. (Сер. препринтов сообщений «Научные рекомендации -народному хозяйству»/Коми фил. АН СССР. Вып. 29)

- Чирва С.П.,Месежников М.С., Яковлева С.П. Верхнеюрские отложения Сысольского и Яренгского сланценосных районов Русской платформы//Изв. АН СССР. Сер. геол., 1988. №4. С.38-50

- Ветошкина О.С., Лыюров С.В., Бушнев Д.А. Углерод-кислородная изотопия верхнеюрских фораминифер Saracenaria pravoslavlevi как показатель условий седиментации//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2013. №10. С. 7-11

- Бушнев Д.А., Лыюров С.В. Органическая Геохимия юрских отложений Сысольского сланценосного района (Республика Коми)//Геохимия. 2002. №2. С.220-227

- Бушнев Д.А., Бурдельная Н.С. Органическое вещество и условия накопления кашпирских горючих сланцев//Геохимия. 2008.№ 10. С. 1037-1050

- Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The biomarker guide: Biomarkers and Isotopes in Petroleum Exploration and Earth History. 2nd Ed. Cambridge University Press, Cambridge 2005. 1155 p

- Петров Ал.А. Углеводороды нефти. М.: Наука, 1984. 264 с