Геолого-экономическая оценка комплексного использования ярегской тяжелой нефти

Автор: Калинина А.А., Калинин Е.П.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Общественные науки

Статья в выпуске: 3 (15), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены исторические аспекты открытия Ярегского месторождения. Показаны специфика нефтяной залежи, технологии ее добычи, сформулированы факторы, способствующие развитию нефтедобычи и комплексного использования добытого сырья с получением продуктов переработки повышенной стоимости.

Ярегское месторождение, тяжелая нефть, технологии добычи, глубокая переработка, эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/14992614

IDR: 14992614 | УДК: 553.982.2(09):622.276:665.7(470.13)

Текст научной статьи Геолого-экономическая оценка комплексного использования ярегской тяжелой нефти

«Людям, мечтающим о новом Баку на Ухте и ищущим легкой наживы, надеяться на Ухту не следует. Только явившись во всеоружии науки и техники, со значительными денежными средствами, при упорном труде и энергии возможно вызвать к промышленной жизни этот темный угол России». П. Полевой, 1907 г . [1].

В стратегическом развитии экономики России намечена смена парадигмы регионального развития – отход от отраслевого взгляда на экономику региона и переход к кластерному направлению. В русле смены парадигмы лежит и новый подход к оценке и эффективному использованию природных ресурсов, который предполагает: глубокую и комплексную переработку, создание современной развитой транспортной системы, соответствие получаемых продуктов мировым стандартам при максимальном использовании региональных преимуществ. Проявлением нового подхода является принцип учета экономических интересов действующих субъектов [2]. Примером реализации эффективного использования природных региональных ресурсов может стать решение проблем добы- чи и переработки высоковязкой тяжелой нефти Ярег-ского месторождения, уникальной по своим свойствам, но труднодоступной по технологии извлечения.

На территории России из 100% запасов высоковязких нефтей и битумов промышленных категорий 14% приходится на Республику Коми, 19% – на Татарстан и 42% – на Западную Сибирь. Добыча аномально вязких нефтей составляет в настоящее время всего около 3% общей мировой добычи нефти [3]. Основная доля разведанных запасов нефти в Республике Коми категорий А+В+С 1 сосредоточена в девонских отложениях – 46,1% (из них 18,7% приходится на Ярегское месторождение высоковязкой нефти), а также в пермокарбоновых отложениях – 29,8% [1].

Характеристика Ярегского месторождения

История открытия. Первое упоминание о Яреге как потенциально нефтеносном объекте относится к 1889–1890 гг., когда на Тимане работала экспедиция Геологического комитета во главе с будущим академиком Феодосием Николаевичем Чернышевым. За два года были исследованы Южный и Северный Тиман, проведены разведочные работы шурфами и речным буром на реках Ухте, Чути и Яреге. В августе 1889 г. из скважин № 3 и 4 в районе р. Ухты нефть стала выходить непрерывной струей. Район Ухты был признан промышленно нефтеносным. В 1906 г. Горный департамент выделил потенциально нефтеносные участки площадью 1200 десятин капитану Измайловского полка Ю.А. Воронову в районе притоков Ухты (реки Половинь-Йоль и Ярега) для организации промысла. В июле 1907 г. в районе Яреги экспедиция геолога П. Полевого с привлечением геолога Нобелевской нефтяной компании Ф.А. Андерсона обследовала течение р. Ухты и ее притоков Яреги и Чути [1, 4, 5].

В апреле 1932 г. известный нефтяник страны И.Н. Стрижов заложил первую скважину на «линии Стрижова», которую он наметил для размещения первоочередных скважин. Из первой же пробуренной скв. № 57 была получена нефть. Позже скв. № 62 с глубины 192–205 м дала 2 т густой нефти. Так было официально открыто Ярегское месторождение тяжелой нефти. Его первооткрывателем считается И.Н. Стрижов. После бурения в 1932– 1933 гг. последующих скважин было подтверждено открытие месторождения тяжелой, высоковязкой нефти с повышенной плотностью при низком пластовом давлении. Запасы нефти на первом этапе оценивались около 40 млн. т [1, 6].

Специфика ярегской нефти . Нефть Ярег-ского месторождения оказалась уникальной. Ее плотность составила от 0,91 до 0,94 г/см3, очень высокая вязкость – до 16000 мП.с, температура в пласте – 6-8 ̊ С, низкое пластовое давление –1,3 МПа. Количество нефти в 1 м3 породы составляет 200 кг. По оценке профессора А.А. Чернова, нефть Яреги принадлежит к типу нафтеноароматических [7] с предельно низким для тяжелых нефтей содержанием серы – от 0,84 до 1,17%. При возгоне эта нефть не дает бензина, но содержит от 8 до 12% керосиновых фракций. При вакуумной разгонке получается 5,7% газойля, 14,92% соляровых погонов, 5,37% веретенного масла и 21,79% автола [4, 8].

Согласно классификатору Геологического словаря [9], в дистиллятной части ярегской нефти преобладают нафтеновые и ароматические углеводороды. При этом количество последних к высшим фракциям возрастает. Нефть малопарафинистая: содержание твердого парафина ниже 1%, а асфальтосмолистых веществ достигает 20% и более. По условиям залегания подобная нефть приурочивается к зоне активного окисления.

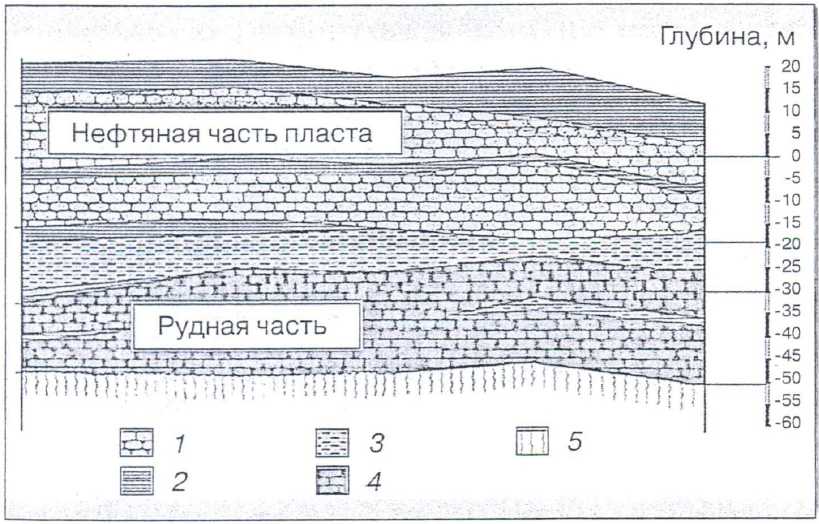

Геологическое строение месторождения. В 1937 г. Н.Н. Тихонович после первых лет геологических исследований сформулировал сжатую и вместе с тем убедительную и фактически достоверную характеристику Ярегского месторождения, подчеркивая особенности тектоники, литологии и физико-химических свойств нефти III пласта, – главного концентратора тяжелой нефти [10]. Промышленная нефть залегает на глубинах 130–300 м. Уникальность Ярегского месторождения состоит в том, что кроме больших запасов нефти оно содержит огромные запасы нефтетитановой руды (50% общероссийских). Нефтетитановая руда представляет собой пропитанный нефтью песчаник (рисунок) [11, 12].

Рис. Разрез продуктивного пласта Ярегского нефтетитанового месторождения [12].

1 – песчаники нефтяные безрудные; 2 – аргиллиты; 3 – алевролиты; 4 – песчаники кварцевые нефтетитаносодержащие; 5 – метаморфические сланцы.

Площадь месторождения составляет 40 км2. Месторождение III промысла представляет собой пластовую залежь, расположенную на своде и юго-востоке погружения Ухтинской антиклинальной складки. Тип месторождения принадлежит к категории структур, построенных на погребенных хребтах более древних пород. Характерной особенностью Ухтинской складки является присутствие вторичных структур форм на крыльях. Средний угол падения в области северо-восточного крыла, где расположена большая часть месторождения, составляет 1,5– 2о, во вторичных структурах – не превышает 5о.

В геологическом строении основную роль играют D отложения, достигающие мощности 1000 м, структура которых описана ниже.

Фаменский ярус D 3

-

– ижемская свита (известково-доломитовая толща, глины, мергели, гипсоносные слои мощностью 130 м);

Франский ярус D 3 (известняки, песчаники с прослоями глин и мергели мощностью 110 м);

-

– сирачейская свита (известняки, мергели, глины мощностью 130 м);

-

– ветлосянская свита (глина мощностью 150 м);

-

– доманиковая свита (известняки, переслаивающиеся с битуминозными глинами и битуминозными глинистыми сланцами, мощностью 80 м);

-

– нефтеносная свита:

-

▪ кубоидный горизонт (глины известковые и песчано-слюдистые);

-

▪ пестроцветный горизонт ( I нефтяной пласт – глинистый слюдистый битуминозный песчаник, глины и мергели мощностью 159 м;

-

▪ песчано-глинистый горизонт ( II нефтяной пласт – песчаник, пропитанный нефтью, глины мощностью 230 м;

Живетский ярус D 2

-

▪ туфоидный горизонт (туффиты, глинистые сланцы мощностью 70 м, III – нефтяной пласт – песок, содержащий тяжелую нефть, глина мощностью 142 м).

В геологическом строении промысловой площадки принимают участие только нижние горизонты, начиная с нефтеносной свиты, перекрытые ледниковыми отложениями. Отмечены неблагоприятные обстоятельства для проведения вертикальных стволов шахт: мощная толща рыхлых ледниковых отложений, присутствие плывунов [13,10].

На начальных этапах промышленного освоения Яреги ученых и практиков интересовали вопросы трещинной тектоники как возможного фактора бόльшей проницаемости нефти, роль диабазов, влияющих на коллекторские свойства нефти и коллекторские свойства III пласта, влияние микрофлоры вод на изменение в составе и свойствах нефти, содержание связанной воды в продуктивных песчаниках III пласта и др. Их изучение позволило оперативно подойти к реальным направлениям эксплуатации нефтяной залежи [13].

Технологии добычи

Особенности ярегской нефти (высокая плотность и вязкость) и геологического строения место- рождения изначально обусловили необходимость разработки оригинальных технологий ее добычи.

В табл. 1 показано во временнόм разрезе (с 1932 г. по настоящее время) развитие технологии добычи ярегской нефти. Сравнение проведено по двум показателям – коэффициенту извлечения нефти (КИН) и максимальной годовой добыче нефти. Поверхностное опытное бурение показало, что из-за высокой вязкости ее добыча таким способом неэффективна: КИН составил всего 0,017, а добыча не превышала 1,4 тыс.т в год.

В 1934 г. научный руководитель Ухтинской экспедиции Н.Н.Тихонович предложил смелую идею – вести разработку месторождения Ярегской нефти шахтным способом. В 1937 г. началось строительство первой в истории страны нефте-шахты [1]. Эта идея была не нова. Первая в мире нефтяная шахта была заложена в 1745 г. для добычи нефти на месторождении Пешельбронн (Франция). Затем этот метод нашел применение на ряде месторождений Германии, Японии, США, Канады, Южной Америки. В самом общем виде разработка месторождений нефти шахтным способом осуществляется дренированием пласта горными выработками и подземными скважинами с последующей добычей нефтесодержащих пород и отделением из них нефти [1, 14, 10].

В 1939 г. в первой шахте Яреги было пробурено четыре скважины, которые в сумме давали 80 т нефти в сутки. Поскольку из-за большой вязкости нефть не текла, ее перевозили в вагонетках на лошадиной тяге, затем переливали в бадьи и поднимали по стволу на поверхность. Такой была первая технология добычи ярегской нефти шахтным способом на естественном режиме истощения пластовой энергии. Начиналась война. Потребность в нефти в стране была так велика, что в 1942 г., несмотря на военные трудности, началось строительство на Яреге еще двух шахт.

К 1955 г. на трех шахтах удалось достичь максимальной годовой добычи 390 тыс. т, после чего наступил период ускоренного падения добычи. К концу 1960-х гг. извлечение нефти из недр на естественном режиме истощения пластовой энергии достигло минимального объема. Нужна была другая более совершенная технология. В 1968 г. начались опытные работы по внедрению термошахтного способа добычи, при котором пласт разогревался горячим паром, и тяжелая нефть становилась почти такой же подвижной, как обычная [15, 1, 4]. В 2012 г. исполнилось 40 лет с тех пор, как термошахтный метод добычи был внедрен в производство. За это время удалось сделать многое по его совершенствованию: сократить эксплуатационные затраты на добычу сырья, увеличить КИН до 0,6, довести добычу ярегской нефти до 500 тыс. т, а к 2012 г. – до 670 тыс. т в год.

В период эксплуатации месторождения было испытано около 10 систем термошахтной разработки. В итоге принято к эксплуатации три системы: двухгоризонтальная, одногоризонтальная и подземно-поверхностная. Во всех системах добыча нефти производится через подземные горизон-

Таблица 1

|

Годы |

Содержание работ |

Технологии добычи нефти |

Достигнутый коэффициент извлечения нефти (КИН) |

Максимальная годовая добыча, тыс.т |

|

1932–1939 |

Опытные работы по испытанию технологии |

Поверхностные скважины без воздействия на пласт |

0,017 |

1,4 |

|

1941–1959 |

Добыча нефти |

Шахтный способ на естественном режиме истощения пластовой энергии |

0,04-0,06 |

390,0 |

|

1960–1967 |

Падение добычи нефти до минимального объема |

|||

|

1968–1972 1973–2012 |

Опытные работы по испытанию технологии Добыча нефти |

Термошахтный способ: термическое воздействие на пласт горячим паром с давлением до 1,6 МПа тремя системами, отличающимися расположением нагнетательных скважин для закачки пара в пласт: двухгоризонтальной, одногоризонтальной, подземно-поверхностной |

0,53 0,6 |

670 |

|

Ближайшая перспектива |

Опытные работы на Лыаельской площади Добыча нефти |

Встречное термогравитационное дренирование пласта (ТГДП) |

0,6 |

н.д. |

|

Перспектива 2023–2024 гг. |

Добыча нефти |

Совершенствование подземно-поверхностной системы термошахтной разработки за счет:

|

0,6-0,7 |

3500 и более |

* Составлено с использованием данных [15, 1, 16].

Использованные и перспективные технологии по добыче высоковязкой нефти Ярегского месторождения*

тальные и пологовосходящие скважины, пробуренные из горных выработок (добывающих галерей), пройденных в подошве продуктивного пласта. Отличаются системы только расположением нагнетательных скважин для закачки пара в пласт [16]:

-

- двухгоризонтальная система – закачка пара осуществляется через скважины, пробуренные из трех горных выработок под пластом. При этом обеспечивается наиболее равномерный охват пласта процессом теплового воздействия, но требуется большой объем проходки горных выработок, 240 м/га;

-

- одногоризонтальная – закачка пара ведется из скважин, пробуренных из добывающей галереи; недостаток системы – прогрев области пласта вблизи галереи, достоинство – снижение проходки горных выработок;

-

- подземно-поверхностная – закачка пара через скважины, пробуренные с поверхности на границу блока, т.е. вся система вынесена на поверхность; в зону забоя поверхностной нагнетательной скважины бурится подземная парораспределительная скважина, которая вместе с поверхностной образует единую систему нагнетания пара.

Оценка эффективности разработки за последние 12 лет по каждой системе показала, что по техническим и экономическим параметрам подземно-поверхностная система более предпочтительна для термошахтной разработки Ярегского месторождения. Поскольку темпы добычи нефти оказались в 1,5–2 раза выше, чем при других системах за счет высоких темпов закачки пара в начальный период разработки блока и обеспечения быстрого разогрева пласта [15].

Термошахтная разработка месторождения ведется на площадях, отработанных шахтным способом с огромным количеством старых скважин. Старые и вновь пробуренные скважины создают густую сеть, затрудняющую прогнозирование уровней добычи нефти. Ведется постоянная работа по совершенствованию термошахтной разработки. Основными ее направлениями «ПечорНИПИнефть» определил следующие [15]:

-

- автоматизация технологических процессов по добыче нефти (закрытая эксплуатация шахтных блоков, позволяющая сохранить тепло в пласте и снизить затраты на содержание горных выработок);

-

- увеличение протяженности подземных скважин с 300 до 800 м за счет ввода в действие с 2011 г. нового бурового оборудования;

-

- замена буровзрывного способа на механизированный : в 2011 г. на шахте №1 начались опытные работы по проходке горных выработок горнопроходческим комбайном с увеличением скорости проходки в пять раз;

-

- строительство новых минишахт, предложенных еще в 1989 г. специалистами «Печор-НИПИнефть». Каждая такая шахта разрабатывает отдельный шахтный блок площадью от 40 до 100 га, проходка горных выработок сокращается до 3040 м/га, внедрение на минишахте автоматики сокращает затраты на ее содержание. Одной такой

минишахтой на Яреге можно вовлечь в разработку 11–30 млн. т нефти в зависимости от нефтенасыщенной толщины пласта.

Кроме намеченного совершенствования термошахтного способа добычи ярегской нефти на Лыаельской нефтеносной площади, примыкающей к Ярегскому месторождению, начались опытные испытания технологии термогравитационного дренирования пласта (ТГДП, в международной системе – SAGD). Суть технологии заключается в следующем: скважины бурятся парами – паронагнетательная над добывающей. Закачиваемый в верхнюю скважину пар нагревает пласт, снижая вязкость нефти, конденсируется и вместе с нефтью стекает к скважине, из которой производится добыча. В отличие от традиционного метода SAGD на Яреге бурение скважин производится навстречу друг другу. На Лыаельской площади пробурено пять пар скважин с длиной горизонтальной части ствола 1000 м. Предполагается в 2013 г. извлечь 22 тыс. т нефти. Как сообщила пресс-служба компании «Лукойл», проект встречного ТГДП реализуется впервые в мире (газета «Республика» от 27.02.2013 г.). Расчеты “ПечорНИПИнефть» подтверждают, что КИН по этой технологии может составить 0,60.

Эти две технологии – усовершенствованная термошахтная разработка и встречное ТГДП – на сегодня определены как наиболее перспективные. Их использование сможет обеспечить к 2024 г. намечаемый компанией ООО «Лукойл-Коми» уровень добычи ярегской нефти в объеме 3,5 млн. т и более.

Переработка нефти

Эффективность добычи и использования ярег-ской нефти определяется глубиной ее переработки и разнообразием получаемых продуктов. Ярегская нефть при любых способах переработки может обеспечить не более 9% светлых нефтепродуктов в виде дизельной фракции. Из этой нефти нельзя получать моторные топлива. Для ее переработки необходимы специальные способы. Смешивание этой нефти с любой другой по составу приводит к тому, что она практически теряет свои ценные качества и пополняет собой наиболее тяжелые и дешевые фракции. Но при специальных способах переработки она превращается в ценное сырье для производства таких продуктов, как дорожные битумы, хрупкие и лаковые битумы, трансформаторные, белые технические и медицинские масла, арктическое дизтопливо, низко застывающие газойли, мазуты и др. [17]. Переработка ярегской нефти началась одновременно с ее добычей на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе (УНПЗ). Сначала на атмосферно-трубчатой установке из ярегской нефти получали низко застывающие масла для Северной железной дороги. В конце 1940 г. было налажено производство полуасфальтита и вступила в строй установка по получению лакобитума.

В период войны 1941–1945 гг. ярегская нефть сыграла важную роль в обеспечении страны нефтепродуктами. Ее добыча в те годы составляла 80– 83% от общего объема добычи нефти в республике. В короткие сроки из этой нефти было налажено производство машинного, моторного и веретенного масла, солидола, нигрола и клебмассы. Объем продукции из ярегской нефти увеличился с 7 до 15 видов, причем часть продукции выпускалась только на УНПЗ. За годы войны добыча ярегской нефти выросла с 78,7 тыс. т в 1941 г. до 172,5 тыс. в 1945 г. [1].

В те далекие годы была обеспечена комплексная переработка ярегской нефти со степенью глубины, которую позволяли технологии того времени. В начале 1950-х гг. на УНПЗ были введены новые установки: атмосферно-вакуумная, битумная и термического крекинга. По мере наращивания добычи нефти в республике структура перерабатываемой нефти менялась в сторону производства светлых нефтепродуктов, дизельного топлива и мазута. Добыча же ярегской нефти оставалась в среднем на уровне 500 тыс. т, а потому ее удельный вес в объеме перерабатываемой нефти неуклонно снижался. В последние годы на УНПЗ (ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка») перерабатывается нефть из трех «источников»: 60% – «усинская», нефть группы месторождений северной части Республики Коми и Ненецкого автономного округа; 30% – «тэбукская», нефть с большим содержанием светлых фракций месторождений центральной части Республики Коми и 10% – ярегская нефть.

Начавшаяся еще в условиях плановой экономики реструктуризация нефтеперерабатывающего завода была свернута в конце 1980-х гг. В годы перестройки на заводе удавалось лишь сохранять качество особо важных видов продукции, пользовавшихся устойчивым спросом, прежде всего, дорожного битума из ярегской нефти. Для строительства дороги в аэропорт «Домодедово» его покупала немецкая фирма «Виртген». Экспортные поставки осуществлялись в Литву, Латвию, Эстонию, Украину, в Казахстан – на строительство новой столицы республики Астана, в Монголию – для строительства международного аэропорта в Улан-Баторе [15].

Глубокую переработку тяжелой ярегской нефти со строительством комплекса по производству масел мощностью 140 тыс. т в год, в т.ч. трансформаторных, предусматривала намечавшаяся на 1985–1995 гг. программа реструктуризации УНПЗ, которая, к сожалению, не была реализована. Комплекс определялся программой как приоритетный. В то время Российская Федерация импортировала ежегодно только трансформаторного масла около 120 тыс. т на сумму более 40 млн. долл. Ситуация не изменилась до сих пор, в том числе и потому, что проблема получения высоколиквидных масел из ярегской нефти до сих пор не решена.

Перечень продуктов и эффективность глубокой переработки были представлены в проектной работе обоснования инвестиций комплексного освоения Ярегского нефтетитанового месторождения, выполненной в 1999–2001 гг. (табл. 2). Такой уровень переработки ярегской нефти обеспечивает высокую внутреннюю норму прибыли инвестиций – 26,1%, высокий индекс внутренней доходности – 1,75, срок окупаемости – около семи лет [17].

Таблица 2

Продукты глубокой переработки 500 тыс. т ярегской нефти, тыс. т

В настоящее время из всего перечня продуктов глубокой переработки ярегской нефти на УНПЗ производится мазут и после завершения реконструкции старой установки АВТ с 2013 г. возобновляется производство битумов различного назначения, отвечающих требованиям мировых стандартов. Новая установка АВТ позволит перерабатывать до 1 млн. т ярегской нефти в год, снизить выбросы в атмосферу (в т.ч. по диоксиду серы в четыре раза), перерабатывать все остатки атмосферной перегонки, получаемые с установки АТ-1.

Очевидно, что действующие технологии переработки уникальной нефти не обеспечивают выход высоколиквидных дорогостоящих товарных продуктов. Сравнение стоимости товарной продукции возможной глубокой и фактической переработки ярегской нефти показало, что потери от упущенной выгоды составляют 61% (табл. 3).

Таблица 3

Сравнение глубокой и фактической переработки нефти в объеме 500 тыс. т по показателю товарной продукции, млн. руб.

(в ценах 2000 г.)

|

Продукты переработки |

Стоимость товарной продукции |

|||

|

глубокой переработки |

фактической переработки |

|||

|

млн. руб. |

% |

млн. руб. |

% |

|

Масла (трансформатор-

|

ное, белое техническое, белое медицинское, промышленное) |

979 |

41,2 |

- |

- |

|

Вакуумный газойль (низко застывающий) |

385 |

16,2 |

- |

- |

|

Компоненты дизельного топлива |

333 |

14,0 |

- |

- |

|

Битумы |

435 |

18,3 |

463 |

19,5 |

|

Мазут |

198 |

8,9 |

464 |

19,5 |

|

Прочие продукты |

45 |

2,0 |

- |

- |

|

Итого: |

2375 |

100 |

927 |

39 |

|

Упущенная выгода |

1448 |

61 |

||

|

Составлено с использованием |

данных |

[17]. |

||

Топливная специализация УНПЗ является результатом технической и экономической политики компании «Лукойл-Коми», направленной на получение бензина и дизтоплива, соответствующих мировым стандартам при переработке легкой и смешанных сортов нефти и битумов при переработке ярегской нефти. Задача была успешно решена, что позволило увеличить поставки этих продуктов на внешний рынок. В 2011 г. экспорт нефтепродуктов УНПЗ превысил экспорт сырой нефти в 1,5 раза, что, несомненно, является хорошим показателем для реализации стратегической цели постепенного перехода экономики Республики Коми от товарно-сырьевого к товарно-продуктовому использованию добываемых ресурсов [18].

Наряду с глубокой переработкой комплексное использование потенциала ярегской тяжелой нефти и лейкоксеновых песчаников (49% запасов титана России) связано (особенно песчаников) с сопутствующими еще до конца неоцененными проявлениями циркония, золота, редких земель, бериллия, тантала, ниобия. В ярегской нефти высока концентрация ванадия, которая изменяется в пределах от 44 до 66 и никеля – от 29 до 36 г/т [8]. Концентрации ванадия были обнаружены в золах ярегской нефти еще в далекие военные годы. Обычно в наиболее богатых ванадием тяжелых нефтях и асфальтитах его содержание доходит до 12%. Промышленная отработка технологий по извлечению сопутствующих минералов из тяжелой нефти и лейкоксеновых песчаников, например, гидроконверсии, предложенной Институтом нефтехимического синтеза РАН [8], позволит наиболее полно использовать ресурсы Ярегского месторождения.

Перспективы тяжелой нефти

Эпоха легкой нефти подходит к концу, и в последнее время в мире все больше обращают внимание на запасы так называемых некондиционных углеводородов, в том числе вязкой сернистой нефти и битуминозных пород. Нефтяные компании стран богатых тяжелой нефтью, работают над созданием технологий добычи и переработки такой нефти.

В России единственной компанией, которая решила инвестировать переработку тяжелой нефти, стала «Татнефть», которая в 2007 г. начала строительство Нижнекамского комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. При строительстве первого завода использованы 23 зарубежные и российские лицензионные технологические разработки. Опыт компании «Татнефть» может быть использован на Ухтинском НПЗ при необходимости его расширения в связи с намечаемым увеличением добычи ярегской нефти до 3,5 млн. т и более [19].

Основные факторы роста добычи ярегской нефти включают:

-

- кластерный – сформировавшийся в Ухте, Яреге, Сосногорске нефтегазовый кластер включает не только объекты добычи, переработки, транспорта, но и научно-исследовательские организации. Именно объединенными усилиями науки Ухтинского государственного технического университета, ПечорНИПИнефть и инженеров Яреги разрабаты-

- вались технологии добычи ярегской нефти по принципу «исследование – опытные работы на месторождении – добыча – исчерпание способа», что в конечном итоге позволило разработать наиболее оптимальные для ярегской нефти способы добычи и обеспечить в ближайшие годы значительный рост ее объемов. С реализацией Ярегского горно-химического комплекса на основе переработки нефтетитановых руд в республике будет реализован по настоящему комплексный проект с глубокой переработкой добываемого сырья и получением целого спектра готовой продукции, в том числе нанопродуктов;

-

- организационный – наличие единого собственника Ярегского нефтетитанового месторождения нефтяной компании «Лукойл-Коми» и компаний ОАО «Ярегская нефтетитановая», ЗАО «Битран», ОАО «Ярега Руда» обеспечивает комплексное решение задач добычи и переработки нефти и титановой руды с учетом геологического строения нефтетитановой залежи;

-

- ресурсный – несмотря на многолетнюю добычу, потенциал месторождения по оптимистическим оценкам составляет 119 млн. т извлекаемой нефти [3];

-

- технологический: а) в добыче – автоматизация и механизация поверхностно-подземного термошахтного способа, встречное термогравитационное дренирование пласта и перспективное строительство минишахт; б) в переработке – переход с топливно-битумной на топливно-маслянобитумную глубокую переработку малопарафинистой и низкосернистой тяжелой нефти;

-

- государственная поддержка – Ярегское месторождение с трудноизвлекаемыми запасами тяжелой нефти подпадает под закон об «обнулении» налога на добычу полезных ископаемых, что сыграло определенную роль в решении компании «Лукойл» увеличить добычу и переработку тяжелой нефти.

Таким образом, для роста добычи ярегской нефти до 3,5 и более млн. т имеются вполне обоснованные предпосылки. Среди намерений по их реализации отметим следующие заявления:

-

- создание специализированного научнопроизводственного центра по отработке технологий и технических средств с использованием полигонов Ярегского и Усинского месторождений для эффективного освоения ресурсов высоковязких нефтей северо-восточной части России (мнение главы ОАО НК «Лукойл» В.Ю. Алекперова) [13];

-

- переработка ярегской тяжелой нефти за рубежом при условии покупки НПЗ и обеспечения дальнего транспорта нефти с ее подогревом (заявление ОАО НК «Лукойл» [15]);

-

- вариант строительства завода по глубокой переработке ярегской нефти непосредственно на месте добычи (планы Ярегской нефтетитановой компании);

-

- вариант производства синтетической нефти как альтернативы расширению УНПЗ по глубокой переработке Ярегской нефти (интервью зам. директора «ПечорНИПИнефть» И.В. Герасимова) [15].

Наиболее реальным и предпочтительным с позиции региональных интересов представляется вариант расширения УНПЗ для переработки увеличенных объемов ярегской нефти по топливно-мас-ляной схеме с учетом экологических ограничений, связанных с размещением завода в черте г. Ухты.

Заключение

Смена парадигмы регионального развития в стратегии развития экономики России для регионов с товарно-сырьевой направленностью, таких как Республика Коми, означает повышение эффективности использования природных ресурсов за счет глубокой и комплексной переработки.

Отработка различных технологий добычи ярегской тяжелой нефти в течение длительного времени по техническим и экономическим параметрам сформировала наиболее предпочтительную подземно-поверхностную систему термошахтной разработки, повышающую темпы добычи нефти в 1,5–2 раза по сравнению с другими термошахтными системами и систему добычи нефти с бурением встречных скважин в одной вертикальной плоскости по технологии ТГДП.

Эффективность добычи и реализации ярег-ской нефти напрямую зависит от глубины переработки. Существующая технология переработки не использует возможности этого ценного сырья. Упущенная выгода по товарной продукции, по нашим оценкам, составляет 61% от аналогичного показателя при глубокой переработке. Развитие перерабатывающих производств, обеспечивающих глубокую переработку, будет способствовать маркетинговой диверсификации – выпуску продукции с большой вариантностью рынков сбыта, укреплению рыночных отношений и повышению конкурентоспособности.

Список литературы Геолого-экономическая оценка комплексного использования ярегской тяжелой нефти

- Герасимов Н.Н., Мельникова Н.В., Иевлев А.А., Тимонина Н.Н. Большая нефть ТиманоПечоры. Сыктывкар: Коми респ. тип., 2009. С.26,44,76-78, 89,. 128, 193-194, 204-205, 277-278, 292-295.

- Громов А.И. Новое в стратегическом планировании в энергетике России: от прогнозных сценариев к целевой модели развития//Энергетическая политика. 2010. №1. С.51-61.

- Нефть новой России. Ситуация, проблемы, перспективы/Под общей редакцией В.Ю.Алекперова. М.: Древлехранилище, 2007. 688 с.

- Гуменюк А.С. На Яреге был найден ключ к покорению тяжелой нефти//Регион. 2004. № 6. С.30-38.

- Гуменюк А.С. Ухтинская «Инновационная долина»//Регион. 2012. № 4. С.10-14.

- Тихонович Н.Н. Нефтяные месторождения Ухто-Печорского края//Междунар. XVII геол. конгресс. М.-Л., 1937. С.21-22.

- Чернов А.А. О плане разведочного бурения на нефть и газ в 1959-1965 гг.//Народное хозяйство Коми АССР. Бюл. техн.-эконом. информации. 1958. №12. С.16-18.

- Комплексная переработка тяжелых высоковязких нефтей и нефтяных остатков с извлечением ванадия, никеля и молибдена/М.Я.Висалиев, М.Я.Шпирт, Х.М.Кадиев и др.//Химия твердого тела. 2012. №2. С.32-39.

- Геологический словарь. Т.2. М., 1973. С.16.

- Тихонович Н.Н. Геологическое строение Ярегского нефтяного месторождения (рукопись) (ВНИГРИ), 1937.

- Кувшинова Н., Москвин А. Битумы заждались. России пора вспомнить про невостребованные десятки миллиардов тонн углеводородного сырья//Нефть России. 2003. № 3. С.34-37.

- Пранович А.А., Власенко В.И. Комплексный подход к освоению Ярегского нефтетитанового месторождения//Горный журнал. 2007. №3. С.69-70.

- Максимова Л.Д., Ковалев А.Г., Вашуркин А.И. Статистическая оценка коллекторских свойств Третьего пласта Ярегского месторождения//Разработка нефтяных месторождений и гидродинамика пласта. М., 1966. С.22-30 (Труды ВНИИ. Вып. 44).

- Кремс А.Я., Здоров С.Ф., Бондаренко С.М., Адамов А.И. Шахтная разработка нефтяных месторождений. М., 1960. 274 с.

- Герасимов И.В. Большое будущее Яреги. О комплексном развитии Ярегского нефтетитанового месторождения//Регион. 2012. № 9. С.7-10.

- Коноплев Ю.П., Алабумкин А.А., Гуляев В.Э. Опыт и перспективы развития термошахтной разработки Ярегского месторождения высоковязкой нефти//Высоковязкие нефти и природные битумы: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань: Изд-во ФЭН, 2012. С.74-77.

- Обоснование инвестиций в комплексное освоение Ярегского нефтетитанового месторождения. (С-Петербург, Москва, 2000 г.).

- Формирование и использование топливно-энергетических ресурсов. Информационно-аналитический бюллетень № 37-108-90/10 Комистат. Сыктывкар, 2012. 24 с.

- Абсолютно все, что вы хотели бы узнать о тяжелой нефти. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rsppenergy.ru/main/content. asp?art_id=4737