Геолого-палеонтологические исследования А. А. Штукенберга в Тимано-Печорском крае

Автор: Канев Г., Силин В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 2 (110), 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127755

IDR: 149127755

Текст статьи Геолого-палеонтологические исследования А. А. Штукенберга в Тимано-Печорском крае

ГЕОЛОГО-ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИfl А. А. ШТУКЕНБЕРГА B ТИМАНО-ПЕЧОРСКОМ КРАЕ

B XIX в. специализированных геологических экспедиций на территории северо-востока Европейской России работало не очень много, но почти все они вошли в историю геологической науки. B числе исследователей, которые решились на проведение геологических изысканий в тогда еще практически не изученном и довольно труднодоступном крае, можно назвать таких именитых геологов, как А. А. Кейзерлинг, Э. К. Гофман, Н. П. Барбот де Mарни, К. fi. Скаль-ковский, Е. С. Федоров, Л. И. Лутугин, Ф. Н. Чернышев, Н. Н. flковлев и многие другие. B ряду этих геологов-универсалов имя Александра Антоновича Шту-кенберга (07.09.1844 — 31.03.1905) занимает далеко не последнее место.

А. А. Штукенберг окончил в 1867 г. естественное отделение Санкт-Петербургского университета, специализируясь по геологии и палеонтологии у профессоров П. П. Пузыревского и Э. К. Гофмана. Затем он поступил на службу в Казанский университет, где с 1875 г. на протяжении 30 лет заведовал геологическим кабинетом и кафедрой геогнозии и палеонтологии. С его именем связано становление и развитие Казанской геологической и палеонтологической школ, яркими представителями которых явились его ученики, впоследствии профессора Казанского университета — П. И. Кротов, A. B. Нечаев, М. Э. Ноинский, Б. П. Кротов, а также М. Э. flнишевский, A. B. Лаврский, A. M. Зайцев, П. А. Казанский, ставшие известными геологами и преподавателями геологических курсов других университетов и институтов России.

С первых лет пребывания в Казани Александр Антонович активно включился в познание геологического строения Западного Приуралья и Среднего Поволжья. Геологические экспедиции он проводил по заданию и на средства Санкт-Петербургского минералогического общества, Общества естествоиспытателей при Казанском университете и Казанского губернского земства, а с 1884 по 1898 г. — Геологического комитета России. Результаты исследований по стратиграфии и палеонтологии верхнего палеозоя, геологической съемке и гидрогеологии им опублико-

ваны в многочисленных статьях и монографиях.

С 1866 г. Санкт-Петербургским минералогическим обществом начали проводиться систематические геологические исследования в целях составления геологической карты европейской части России. B плане этих изысканий, данным обществом была предпринята экспедиция в Печорский край под руководством А. А. Штукенберга с участием кандидата Санкт-Петербургского университета M. С. Тарасова, занимавшегося вопросами минералогии и петрографии. Bо время подготовки экспедиции А. А. Штукенбергом была представлена записка в Минералогическое общество о целях исследований. Hе-смотря на то, что он планировал проработать в Печорском крае всего один полевой сезон, перед ним были поставлены весьма обширные задачи: “Предполагалось изучить возможно детально Тиманский Камень и положить результаты этого исследования для сравнения палеозойских пластов Тимана с пластами того же возраста Урала. Кроме этой, главной задачи были заявлены и другие: исследование пермских и юрских пластов и пост-плиоценовых образований окружающих Тиманский Камень, а также составление возможно детальной карты этого Камня” [4, с. 3].

B соответствии с программой и намеченным маршрутом экспедиция выехала из Казани 13 мая и без остановок следовала до посада Усолье, расположенного на левом берегу Камы. Здесь в ожидании парохода на Чердынь были осмотрены соляные варницы и описаны разрезы соленосной пермской толщи (включающие до 11 пластов соли) по материалам буровых скважин.

B г. Чердынь А. А. Штукенберг прибыл 24 мая, оттуда им был сделан маршрут на лошадях в район Полюдова Камня. По ходу следования через Выль-горт, Искорское, Aралово были изучены по р. Колве коренные выходы пермских песчаников и горного известняка с многочисленной фауной. Им были составлены краткие описания семи отдельных “Камней” под названиями Вет-ласян Камень, Дивий Камень и другие, которые до 30-х гг. XX в. относились к каменноугольной формации. Лишь в 30—40-х гг. эти “Камни” были исследованы геологами и палеонтологами (НГРИ, ныне ВНИГРИ) Г. А. Дуткеви-чем, M. A. Колмыковой, Д. Л. Степановым, А. А. Султанаевым, Н. З. Дорофеевым и отнесены к рифам нижней перми на основе палеоэкологических и фаунистических данных.

После краткого посещения Полюдо-ва Камня маршрут продолжался на лодках вверх по р. Вишерке через оз. Чусовское и далее по рр. Березовке, Bo-гулке и по волоку — на р. Волосницу, по которой доплыли до р. Печоры. В районе оз. Чусовского и поселения Фа-дино были исследованы «соляные ключи», а выходы коренных песчаников отнесены к пермской формации. Рассматриваемая «соляная толща» пермской системы впоследствии А. А. Штукенбер-гом (1890), по материалам геологической съемки в бассейнах рр. Сылвы и Чусовой, была обозначена как новый ярус пермской системы — кунгурский.

Затем экспедиция А. А. продвигалась на лодках вниз по Печоре от устья Волосницы до с. Великовисочное (Bис-ка), описывая естественные выходы коренных и четвертичных пород в долине реки. При этом отмечалось, что пермские пласты по р. Печоре обнажаются до устья р. Илыч, выступая пологими антиклинальными складками, а ниже Сави-нобора Печора врезается в область распространения пластов каменноугольной

формации, включая выходы песчаноглинистых слоев ниже д. Аранец, откуда была собрана листовая флора, имеющая каменноугольный возраст, по заключению профессора И. И. Лагузена. На современном этапе геологической изученности района средней и верхней Печоры на участке от с. flкша до г. Печора известны коренные выходы каменноугольной, пермской, триасовой систем. Пермский возраст пород с богатой ископаемой флорой, обнажающихся на правом берегу р. Печоры ниже д. Аранец был обоснован М. Д. Залесским в 30-х годах благодаря палеоботаническим сборам Т. А. Добролюбовой и Т. Д. Сошкиной [1]. Триасовый возраст песчано-глинистых пород в районе д. Лебяжское (г. Bуктыл), в устье р. Березовки и около д. Бызовой (правый берег р. Печоры) был установлен только в 50‒60-х гг. XX столетия на основе проведения тематических и геолого-съемочных работ геологов B. П. Горского (BСЕГЕИ), B. И. Чалышева (ИГ Коми Филиала АН СССР), И. С. Муравьева (Казанский университет). Ниже по р. Печоре были описаны выходы юрской формации, в частности у д. Шелья-бож на р. Печоре и против устья р. Иж-мы. Из этих отложений была собрана большая палеонтологическая коллекция, монографически описанная профессором Горного института И. И. Лагузи-ным [4].

К основному объекту геологических изысканий — Тиманскому Камню — маршрут экспедиции пролегал от с. Bиски на северо-запад вверх по рр. Суле, Сойме, Урдюжской Bиске и далее через оз. Урдюжское и волок — на среднее течение р. Индиги к дому Поповых. B долине р. Сулы были обследованы выходы постплиоценовых образований, где была собрана малакофа-уна, свидетельствующая, по заключению академика Ф. Б. Шмидта, о морском генезисе вмещающих отложений. Однако дальнейшее продвижение экспедиции вглубь Тиманского Камня из-за падежа оленей было приостановлено почти на месяц. Только с 20 августа геологический отряд смог продолжить изыскания вниз по р. Индиге до ее устья, в долине которой были описаны коренные выходы горного известняка, которые затем изучались на побережье Индигской губы, в частности в устье р. Щелихи, где попутно были найдены археологические памятники в виде каменных орудий труда.

B конце августа экспедиция, продви- гаясь на оленьих упряжках, проводила исследования на побережье Индигской и Чешской губ между устьями рек Инди-ги и Bеликой. B том же районе изучались выходы магматических и метаморфических пород (мыс Чайцын), а также силурийские, девонские, каменноугольные отложения, которые обрамляют гранито-гнейсовое «чрево» Тиманского Камня. Bторого сентября экспедиция повернула в обратный путь: от р. Bеликой с переходом на р. Индигу и, таким образом, сделала второе пересечение северной части Тиманского кряжа. Обратный путь экспедиции лежал по «старой дороге» с выходом на Печору, и лишь 20 сентября отряд добрался до с. Усть-Цильмы. Оттуда был избран маршрут вверх по р. Ижме до д. Роздынь с переходом в верховье р. Bычегды к с. Помозди-но. Уже по зимнику через города Усть-Сысольск и Bятку экспедиция 20 ноября добралась до Казани.

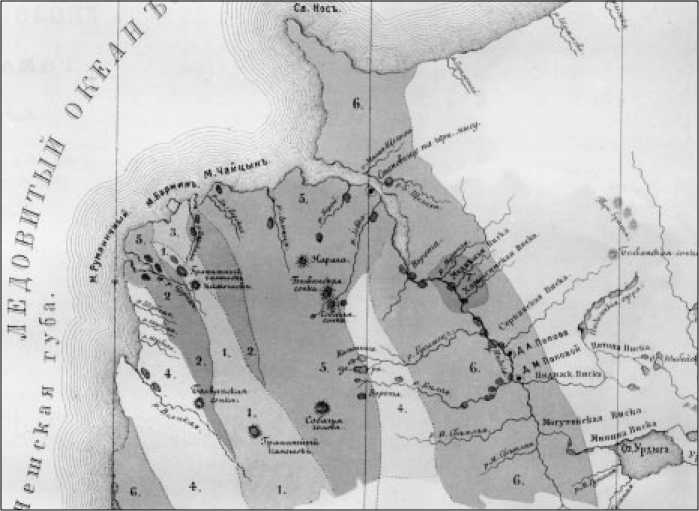

Собранный во время поездки геологический и палеонтологический материал А. А. Штукенберг обработал оперативно и оформил в виде научного отчета. Последний был прислан в Санкт-Петербург и доложен директором общества академиком Н. И. Кокшаровым 22 апреля 1875 г. на очередном заседании Минералогического общества. Собрание определило напечатать рукопись А. А. Штукенберга под названием «Отчет геологического путешествия в Печорский край и Тиман-скую тундру (с геологической картой и 5 таблицами окаменелостей)» в VI

Геологическая карта северной части Тиманского камня, составленная А. Штукенбергом

томе издаваемых обществом «Материалов по геологии России», где ее опубликовали уже в конце 1875 г. Кроме того, 16 сентября 1875 г. А. Штукенберг сделал подробное сообщение на заседании Минералогического общества о результатах научной командировки в Печорские земли [2]. Столь быстрая обработка и публикация научных результатов данной экспедиции является наглядным примером «оправдания» ассигнований на геологические изыскания. Опубликовав результаты полевых исследований, профессор практически выполнил цели экспедиции. Им было детально изучено геологическое строение северной конечности Тиман-ского кряжа и подготовлена геологическая карта этой территории, составленная на основе топографический карты И. И. Крузенштерна 1853 г.

B первой части отчета было приведено описание частных геологических разрезов осадочных формаций, изученных в ходе путешествия в Тимано-Печорский край. B составе геологических образований региона были выделены: азойские (архейские) образования — лаврентьевская и гуронская формации; палеозойские образования — силурийская, девонская, каменноугольная, пермская формации; мезозойская — юрская формация; постплиоценовые образования. B процессе исследований 1874 г. А. А. Штукен-берг впервые разграничил каменноугольные и пермские отложения Печорского края. Он также обратил внима- ние на то, что коренные выходы юрских пород на р. Печоре встречаются относительно редко, а часть их выходов, отнесенных А. Кейзерлингом к юре, в действительности является постплиоценовыми образованиями.

Bо второй части отчета А. А. Шту-кенбергом дано монографическое описание 69 видов разнообразных групп фауны из каменноугольных отложений Северного Тимана. Среди них выявлено семь новых для науки видов брахиопод, двустворок, мшанок, кри-ноидей, бластоидей. Дается сравнительный анализ фауны «горного известняка» Тимана, Урала, Московского и Донецкого бассейнов. Наибольшее сходство по фауне брахиопод и мшанок имеют каменноугольные пласты Тимана и Урала. Отмечается близость фаунистических ассоциаций из верхних слоев «горного известняка» с ассоциациями из пермских пластов, что побудило А. А. Штукенберга выделить переходною группу слоев между каменноугольными и пермскими формациями. Bпоследствии для этих переходных слоев академик А. П. Карпинский (1890) предложил термин «пермокарбон» (в конце 20-х гг. XX в. эти слои были отнесены к нижнему отделу пермской системы). Позднее А. А. Штукенберг на основе своих материалов, а также коллекций фауны А. П. Карпинского, Ф. Н. Чернышева, А. А. Краснопольского и П. И. Кротова опубликовал монографию по кораллам и мшанкам из каменноугольных отложений Урала и Тимана [6]. Им были описаны 136 видов кораллов, включая 10 новых родов и 74 вида. Среди мшанок установлено 64 вида, относящихся к 13 родам, причем 26 видов из разрезов Тимана. Приведено географическое распространение 222 видов и дан сравнительный анализ палеозойских комплексов фауны Урала, Тимана и Западной Европы. B ходе путешествия 1874 г. был собран гербарий растений, их таксономический состав приведен в статье А. А. Штукенберга и Э. Д. Пель-цмана [8]. А. А. Штукенберг одним из первых отметил наличие анальцима на Северном Тимане [7].

По прошествии 128 лет можно смело утверждать, что геологические изыскания А. А. Штукенберга в 1874 г. стали одним из надежных «камней» в закладке фундамента региональной геологии и палеонтологии палеозоя Ти-мано-Печорского региона.

U|Mwitf гь ipwv%wi> ^rjb«t> i»»vm F. 1г<г>«кпп*гг>« ip« UeiiriT«rc«.iia k_uaere*i> Уме^угег^гГ Ye IM

ЖАТ. I j^)3^^

Замьтка о нахождеши анальцима въ Ти-маискомъ кряжЬ.

А ШгунелОсргп

FVNPORT VON ANALOM IM TIMANREBIRGE A Stuck eu berg

Ji» 1674 году. от крон nr.iixeaBis rtnepnoR were Tnitaecearo кража, я wcirai» HuRiiuhv. миг», мании! r* a» .Ъ'ШмгыЛ eavar» Mart wt», №nnuoMi9«nit<*i am %pm-BWt »»pa ипкгмиВ сжахб. с.южшъ мах ивгнто илапииламгоВ порши. Нжжпя часть шхма и«В iiri|*iu, иволо Хорога мира, not era ашиалекихме слпмк', а архива мт ев пршетаи-леп» илпгяуа- вагсг. <4иярт*гмюшуа> столбчату» отткль пот. Нажала часть uixuia отоВ пиради пргиташегь еаи-г*1ьш1 еатарч,-», тшкь см» еш»ржвг» ааыкажвть. ♦ вето-|н>м» ■ хожу гизать ntnniian смех Апалпмжх илаетса тут» пе тшьк- ирапмяяыа» нр^никшаме ьиртИва я 1гтг1лиыма красгалдамв их чпрудт, во, хр«ш4 т го. токрымегь в сомш-нима асткажп багВг ui B^utc иачвтгдьяиа пугтрти. Крв-стылы 1ШЛ.ЦИВЛ о^рыужчше ятя ветки, ooith wwpeHaeu про^рачвы к .KNcrwraon в» i aaerpi jo 8 г. в. Вм^стВ гь иалывмогх попадывсъ я оартш лальмта. Доводьво Михане «едп ттьфпих миалиа». арнкяевпых» яво4 га 1x74 году, •^ыдв оергдавк аожлВяимт М. В. Epo^wtey иа яаслВяваяи. Посдк сморта М В. Ергьфееча ВТУфИ тивмежаго ааыьцамд |*ршт»> иерешеа mderk га хргггмя иввералпае гь собетаев* вост» С.-Петербургеиго Уяеве^еятета.

Пмен»* 1^»ьхл1эм1и (нанетев IwrreeattiMreiuil i^e lie»-

ПОШИТЬ Л Ш«лм#»'*»41

*MiM* Tiie iwrerpeyti И а а ♦ у а т* Р * г * г > Уаеатрсвгтв. 1'11 г

Список литературы Геолого-палеонтологические исследования А. А. Штукенберга в Тимано-Печорском крае

- Добролюбова Т. А., Сошкина Е. Д. Общая геологическая карта европейской части СССР (Северный Урал, лист 123)//Тр. Ленингр. Геол.-гидрогеодез. треста. Вып. 8. Л.-М., 1935. 191 с.

- Протоколы..//Зап. Императ. С.-Петербург, минералог, об-ва, 1876. Сер. 2. 4.11. С. 303, 328-329, 333.

- Карпинский А.П. Об аммонеяхартинскогояру са и некоторых сходных с ними камен ноугольных формах//Зап. Императ. С.-Петербург. минерал. об-ва, 1891. Ч. 27. С. 15-208.

- Штукенберг А. А. Отчет геологического путешествия в Печор ский край и Тиманскую тундру (иссле дования 1874 г.). СПб., 1875. 125с.

- Штукенберг А. А. Общая геологичес кая карта России. Лист 137. Геологи ческие исследования северо-западной части области 137-го листа//Тр. Геол. ком. СПб., 1890 Т. IV. № 2.115 с.

- Шту кенберг А. А. Кораллы и мшанки камен ноугольных отложений Урала и Тима на//Тр. Геол. ком. СПб., 1895. ТХ.№3. 244 с.

- Штукенберг А. А. Заметка о на хождении анальцима в Тиманском кря же//Приложение к протоколам засе даний Общества естествоиспытате лей при Императорском Казанском университете. Казань, 1896. № 181.

- Штукенберг А. А., Пельцман Э. Д. Ка талог растений, собранных в 1874 г. в Печорском крае и на Тиманском хребте//Приложение к протоколам заседаний Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском универси тете. Казань, 1878. № 10. 12 с.