Геометрические изображения верхнего палеолита Восточной Европы: хронологические и региональные особенности

Автор: Хлопачев Г.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы конференции "Знаки и образы в искусстве каменного века"

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

Исследуются абстрактные, геометрические изображения знакового искусства малых форм Восточной Европы. Данный вид изобразительной деятельности появляется в раннюю пору верхнего палеолита, одновременно с фигуративным искусством. На Русской равнине развитие знакового искусства прослеживается на протяжении всей верхнепалеолитической эпохи. Оно широко распространилось в период средней (25-21 тыс. л. н.) и поздней (20-12 тыс. л. н.) поры верхнего палеолита. Геометрическое искусство существовало бок о бок с традицией реалистичных изображений в граветтийское время и полностью вытесняет ее после максимума валдайского оледенения. В статье систематизируются данные об этом виде искусства в центре Русской равнины, рассматриваются его региональные и хронологические особенности. Исходя из данных технико-морфологического анализа, предложено два критерия для различения геометрического искусства малых форм граветтийского и эпиграветтийского времени. Для эпиграветтийских памятников характерны отсутствие реалистических элементов и нанесение изображения на всю поверхность сложной геометрической формы, с обязательной предварительной ее разметкой и использованием одной или нескольких базовых линий. Для граветтийских - наличие фигуративных элементов и нанесение орнаментальных элементов на поделки со сложным объемом в разное, не соответствующее одному технологическому циклу, время или без предварительной общей разметки.

Верхний палеолит, восточная европа, геометрические изображения, искусство малых форм, граветт, эпиграветт

Короткий адрес: https://sciup.org/143175997

IDR: 143175997

Текст научной статьи Геометрические изображения верхнего палеолита Восточной Европы: хронологические и региональные особенности

Одним из сюжетов палеолитического искусства являются геометрические, абстрактные изображения, не поддающиеся прямой расшифровке, за которыми в научной литературе закрепился термин «знаки». Данный вид изобразительной деятельности появляется уже в раннюю пору верхнего палеолита, одновременно с фигуративным искусством, главные сюжеты которого – животные и человек, переданные узнаваемо, как правило, очень натуралистично. Знаковое геометрическое искусство существовало бок о бок с фигуративным и, подобно ему, было представлено наскальными изображениями и предметами малых форм. При этом находки последнего имеют более широкую географию распространения и характеризуются большим разнообразием геометрических, орнаментальных изображений. Ярким подтверждением тому служат материалы из раскопок верхнепалеолитических памятников Восточной Европы. На Русской равнине развитие знакового искусства может быть прослежено на протяжении всей верхнепалеолитической эпохи. Самые древние предметы с нанесенными на них геометрическими изображениями в этом регионе найдены на стоянках ранней поры верхнего палеолита (40–26 тыс. л. н.), имеющих ориньякскую и городцов-скую культурную атрибуцию. В период средней поры верхнего палеолита (25– 21 тыс. л. н.) на восточно-граветтийских стоянках геометрические изображения усложняются, возрастает количество случаев нанесения их на самые разные предметы. В граветтийское время знаковое искусство сосуществует с традицией создания реалистичных женских статуэток и фигурок животных ( Хлопачев , 2019). Изучение орнаментальных изображений на костяных изделиях костен-ковско-авдеевской культуры на Русской равнине показало, что они способны выступать в роли очень тонких культурных маркеров ( Гвоздовер , 1985). В период поздней поры верхнего палеолита (20–12 тыс. л. н.), на стоянках Русской равнины, напротив, отмечается почти полное исчезновение фигуративного искусства, в то время как знаковое, орнаментальное искусство сохраняется и получает дальнейшее развитие. На памятниках Подесенья мадленского времени широкое распространение получает традиция нанесения на предметы геометрического, сложного зонального орнамента в виде ромбов, сот, шевронов, зигзагов и др. ( Шовкопляс , 1965. С. 299, 300; Величко и др. , 1977. С. 106, 107; 1997. С. 137, 146, 149; Абрамова, Григорьева , 1997. С. 115–128, 137; Бибиков , 2008; Яковлева , 2013. С. 63–74; Хлопачев , 2016. С. 62–65). Это стало одним из основных аргументов для их выделения в отдельную локально-территориальную группу ( Грехова , 1969. С. 93; Абрамова, Григорьева , 1997. С. 128).

Однако в целом наши знания о геометрических изображениях в искусстве малых форм верхнего палеолита Восточной Европы все еще остаются недостаточными (см.: Яблан , 2006). И если искусство малых форм Восточной Европы, выраженное в скульптуре и гравюре, благодаря серии фундаментальных работ З. А. Абрамовой ( Абрамова , 1962; 2005; 2010) было в значительной степени выведено из «…тени великолепных красочных росписей и полных жизненных сил гравюр монументального искусства Франции и Испании» ( Абрамова , 2005. С. 5), то геометрическое искусство малых форм до настоящего времени продолжает оставаться на втором плане проводимых исследований.

Современные представления о знаковом искусстве палеолита сформировались в ходе изучения наскального искусства франко-кантабрийского региона в Западной Европе (Breuil, 1952; Laming-Emperaire, 1962; Leroi-Gourhan, 1965; 2009; Marshack, 1972; Sauvet G., Sauvet S., 1979; и др.). Внимание исследователей традиционно концентрировалось на знаковых изображениях именно этого региона, предлагались различные варианты их объяснения и дешифровки.

В наскальном палеолитическом искусстве выявлен целый ряд знаков – «кла-виформы» (тип Нио-Пиндаль), «скобка» (Плакар-Куньяк, Пешь-Мерль), «лестница» (Альтамира, Кастильо), «крышеобразные» (Фон-де-Гом, Бернифаль, Ру-финьяк), «круг» (Игнатьевская) и др.

Во времена А. Брёйля знаки, открытые в наскальном искусстве Франции, интерпретировали как изображения реальных вещей – оружия, жилищ, ловушек для зверей и т. п. ( Breuil , 1952). В рамках структуралистского подхода М. Рафаэля, А. Леруа-Гурана, А. Лямин-Эмперэр знаки рассматривались с точки зрения символического, объясняющего значения ( Laming-Emperaire , 1962; Leroi-Gourhan , 1965; 2009). Леруа-Гуран видел в них сексуальную символику и делил на «мужские» и «женские» ( Leroi-Gourhan , 1965; 2009). Позднее Ж. Клот и Д. Л. Уильямс предложили объяснение существования знаков как результата шаманских практик ( Clottes, Lewis-Williams , 1996).

На стенах пещер знаки, как и изображения животных, часто образуют самостоятельные группы и локализуются в определенных местах. Такая ситуация, например, зафиксирована в пещере Куньяк на юге Франции, в целом ряде пещер Испании (Пасьега, Пиндаль и др.), в Каповой пещере на Урале в России. В ряде случаев геометрические знаки наносились на скальную поверхность с натуралистичными изображениями и, вероятно, могут рассматриваться как часть единой информационной композиции. Существование подобной связи допускалось, например, между изображением травоядных животных и знаками в виде квадратов, разделенных на части и раскрашенных в разные цвета в наскальной живописи Ляско ( Aujoulat , 2004. Р. 174–176). В Каповой пещере некоторые изображения животных сопровождают знаки, напоминающие трапеции, у которых более длинная верхняя горизонтальная линия имеет по бокам небольшие выступы («ушки»), а внутренняя поверхность расчленена вертикальными линиями ( Бозинский , 1999. С. 148).

На культурно-хронологическое значение знаков в наскальном искусстве палеолита первым обратил внимание известный немецкий исследователь палеолита Г. Бозинский. Он установил, что ряд знаков четко локализуются в определенных географических регионах. Эта географическая особенность была использована им в качестве контраргумента против трактовки знаков как в качестве изображения конкретных вещей, так и результата отражения различных стадий транса у шамана. С точки зрения Бозинского, ансамбли изображений животных от Пиренеев до Урала сравнимы между собой, знаки же – различаются, что позволяет выделять локальные региональные группы (Там же. С. 147).

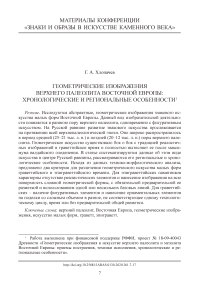

В настоящее время на территории Восточной Европы число найденных предметов с геометрическими изображениями превышает количество открытых знаков в наскальном искусстве. Абстрактные графические изображения обнаружены на многих разновременных стоянках открытого типа, а сами они многообразны, притом что представляют «ограниченный набор семантически родственных мотивов, которые наносились периодически, повторно на один и тот же предмет» (Marshack, 1979). Знаки и орнаменты геометрического характера обнаружены как на бивнях мамонта, костях этого и иных животных, так и на законченных изделиях – предметах искусства, оружии, поделках бытового и утилитарного назначения. Для их нанесения, как правило, применялись разные техники: резания, процарапывание, пиление (Хлопачев, 2016. С. 234, 235, 246, 247, 253, 291), вдавливания лезвия каменного орудия в размягченную наружную поверхность кости (рис. 1: 1а, б), но известны случаи, когда это делалось с помощью красок (Шовкопляс, 1965. С. 243–245).

Все вышесказанное с очевидностью указывает на то, что геометрические изображения наравне с реалистичными фигурами могут быть использованы для выявления региональных и хронологических особенностей палеолитического искусства малых форм Восточной Европы. Уже самый общий технико-морфологический анализ геометрического искусства центра Русской равнины позволяет выявить некоторые из них.

Представляется возможным наметить два существенных отличия изображений геометрического характера граветтийского и постграветтийского времени на территории Восточной Европы.

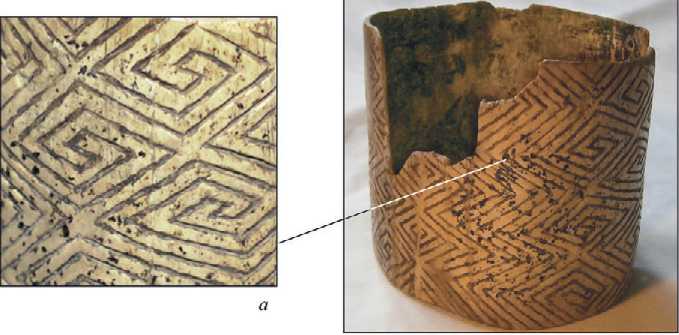

Во-первых, в знаковом искусстве граветтийского времени, в отличии от более позднего – эпиграветтийского, можно встретить отдельный сюжет или целую композицию, представленную на одном художественном полотне, где органично сочетаются геометрические и фигуративные элементы. Наиболее показательными композициями, демонстрирующими подобное сплетение абстрактного и реалистичного, являются гравировки на бивне с Кирилловской стоянки (территория г. Киев, Украина) ( Яковлева , 2013. С. 242, 243), получившей в настоящее время достаточно убедительную позднеграветтийскую атрибуцию ( Шидловський, Прядко , 2011. С. 72), на бивне с эпиориньякской стоянки Оболонь (Черниговская область, Украина) ( Ступак, Хлопачев и др. , 2015; Хлопачев , 2016. С. 57). Яркий пример внедрения таких отдельных реалистичных элементов в сложные зональные геометрические изображения орнаментального характера представлены на недавно найденной бивневой поделке со стоянки Дорошивцы III, слой 6 (22 300 ± 100 BP; GrA) (Восточное Прикарпатье, Украина) (рис. 2: 1б ), культурная принадлежность которой определяется как «вариант позднего граветта с наконечниками с боковой выемкой, отличный от граветта костенков-ско-виллендорфско-павловского единства» ( Кулаковская и др. , 2018). Поделка выполнена из дистального кончика бивня мамонта почти полностью покрыта геометризованными изображениями в виде фигур, которые условно названы «лабиринтами». Всего сохранилось 16 подобных изображений-«лабиринтов». Каждый из «лабиринтов» представляет собой прямоугольник или высокую трапецию (рис. 2: 1а ), внутрь которых вписаны несколько, иногда соединенных одной линией, иногда последовательно вписанных друг в друга, изображений из скобкообразных фигур с выступом в средней части, прямоугольников, простых двойных, одинарных или двойных с угловым выступом «скобок», продольной линии с насечками по одной стороне, ритмических коротких параллельных нарезок и знаков, напоминающих простейший меандр (рис. 2: 1а, в ). В пяти случаях при создании подобного изображения использовался знак в виде стилизованного изображения головы оленя с двумя выступами сверху, которые,

1 б

Рис. 1. Cтоянка Мезин. Поделки из бивня мамонта с зональным меандрическим орнаментом (15 тыс. л. н.)

1 – браслет (диаметр – 6,0 см): а – фрагмент поверхности с выдавленным орнаментом; б – общий вид; 2 – женская стилизованная статуэтка (6,0 × 4,0 × 3,9 см): а – вид спереди; б – снизу; в – сверху вероятно, передают уши/рога животного (рис. 2: 1г). При этом головка оленя может как органично продолжать линии, образующие «лабиринт», так и выступать самостоятельным знаком (рис. 2: 1а).

Во-вторых, знаковое искусство граветтиийского и эпиграветтийского времени отличалось по способам и техникам нанесения зонального орнамента. Зональным называют орнамент, покрывающий значительную или всю поверхность предмета. Такая поверхность могла быть плоской (диадема, поверхность лопатки мамонта и др.), двухмерной или состоящей сразу из нескольких сложных объемов (женские стилизованные статуэтки, роговые молотки, «фибулы», наконечники конусообразной или веретенообразной формы и др.). Традиция зонального покрытия в равной мере представлена и на граветтийских, и восточ-но-эпиграветтийских стоянках. Нанесение зонального орнамента, как правило, требовало создания базовой, стартовой линии, от которой осуществлялось последовательное построение и наращение базовых элементов. Последняя, кстати, не использовалась при графическом изображении человека и животных. Выдающимся образцом плоского зонального орнамента является диадема из второго жилого комплекса восточно-граветтийской стоянки Костенки 1 (см.: Хлопачев , 2016. С. 184–187), верхний слой и диадема из эпиграветтийской стоянки Юди-ново (см.: Там же. С. 188).

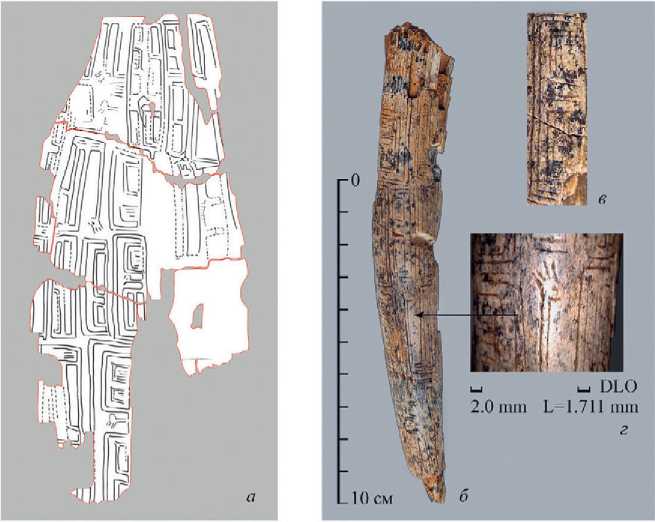

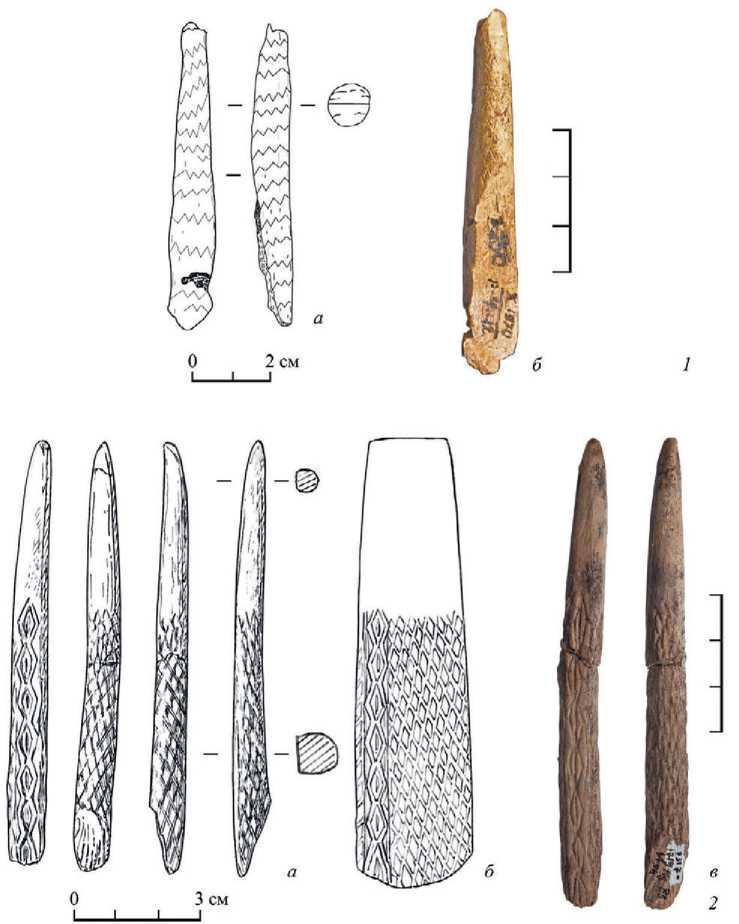

Однако в случае зонального орнамента, нанесенного на предметы со сложным объемом, с «круговой основой» малого диаметра (наконечники, тонкие стержни и т. п.), различия в распределении орнаментальных элементов по поверхности на граветтийских и эпиграветтийских памятниках очевидны (рис. 3: 1, 2 ). Например, представленные на восточно-граветтийской стоянке Хотылево 2 (Брянская обл., Россия) наконечники сплошь покрытых поясками из зигзагов демонстрируют, несомненно, нарушенную симметрию одних орнаментальных элементов по отношению к другим (рис. 3: 1а, б ). Та же ситуация фиксируется во взаимном расположении «лабиринтов» на поделке со стоянки Дорошивцы III, слой 6 (рис. 2: 1б ). Это может указывать на то, что орнаментальные элементы наносились на поверхность в разное, не соответствующее одному технологическому циклу, время или без предварительной общей разметки. Нанесение зональной орнаментации на круговые поверхности предметов постгрветтийского времени выполнялось единовременно и с обязательной общей разметкой по всей поверхности, с использованием одной или нескольких базовых линий (рис. 2: 2а–в ; 3: 2а–в ). Именно это позволяло древнему художнику точно замкнуть зональный орнамент на обратную сторону базовой стартовой линии на поделках с округлым сечением малого диаметра (рис. 2: 2б, в ; 3: 2а, в ), обеспечить точное распределение разных геометрических орнаментальных элементов по всей сложнопрофили-рованной поверхности женской стилизованной статуэтки (рис. 1: 2а–в ). Поэтому признаком выделения локально-географической деснинской группы памятников более точным будет считать не сам факт наличия сложного зонального орнамента, а способ и технику его нанесения на поделки со сложным объемом.

Таким образом, представляется очевидным, что геометрические изображения в искусстве малых форм являются важным и требующим дальнейшей разработки археологическим источником для изучения верхнего палеолита Восточной Европы.

Рис. 2. Геометрические изображения на поделках из бивня мамонта со стоянок Дорошивцы III, слой 6 (22 тыс. л. н.) ( 1 ) средней и Юдиново (15–13,5 тыс. л. н.)

( 2 ) поздней поры верхнего палеолита Русской равнины

1 - композиция из знаков в виде «лабиринтов» и реалистичных головок оленей (по: Ку-лаковская и др. , 2018): а – прорисовка полной развертки изображения; б – общий вид, фото; в - изображение-«лабиринт»; г - головка оленя; 2 - ромбический зональный орнамент фрагмента массивного стержня: а, б – прорисовки полной развертки изображения и общего вида; в – общий вид, фото

Рис. 3. Зональный геометрический орнамент на бивневых наконечниках с округлым сечением со стоянок средней ( 1 ) и поздней ( 2 ) поры верхнего палеолита Русской равнины

1 – Хотылево 2 (24–21 тыс. л. н.): а – прорисовка; б – фото; 2 – Юдиново (15–13,5 тыс. л. н.): а, б – прорисовки общего вида и полной развертки изображения; в – общий вид, фото

Список литературы Геометрические изображения верхнего палеолита Восточной Европы: хронологические и региональные особенности

- Абрамова З. А., 1962. Палеолитическое искусство на территории СССР. М.; Л.: АН СССР. 86 с. (САИ; вып. А4-03.)

- Абрамова З. А., 2005. Животное и человек в палеолитическом искусстве Европы. СПб.: Европейский дом. 352 с. (Труды ИИМК РАН; т. XV.)

- Абрамова З. А., 2010. Древнейший образ человека: Каталог по материалам палеолитического искусства Европы. СПб.: Петербургское Востоковедение. 304 с.

- Абрамова З. А., Григорьева Г. В., 1997. Верхнепалеолитическое поселение Юдиново. Вып. 3. СПб.: ИИМК РАН. 149 с.

- Бибиков С. Н., 2008. Древнейший музыкальный комплекс из костей мамонта: Очерк материальной и духовной культуры палеолитического человека. Киев: ИА НАНУ. 128 с.

- Бозинский Г., 1999. Региональные различия в символических знаках палеолитического наскального искусства // Локальные различия в каменном веке: тез. докл. на Междунар. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. С. Н. Замятнина / Отв. ред.: Т. А. Попова, Н. Д. Праслов. СПб.: МАЭ РАН. С. 143–148.

- Величко А. А., Грехова Л. В., Грибченко Ю. Н., Куренкова Е. И., 1997. Первобытный человек в экстремальных условиях среды. Стоянка Елисеевичи. М.: Ин-т географии РАН: ГИМ. 192 с.

- Величко А. А., Грехова Л. В., Губонина З. П., 1977. Среда обитания первобытного человека Тимоновских стоянок. М.: Наука. 142 с.

- Гвоздовер М. Д., 1985. Орнамент на поделках костенковской культуры // СА. № 1. С. 9–22.

- Грехова Л. В., 1969. Поздний палеолит средней Десны // Природа и развитие первобытного общества на территории Европейской части СССР / Отв. ред.: А. А. Величко, М. Д. Гвоздовер, В. М. Муратов. М.: Наука. С. 88–97.

- Кулаковская Л. В., Хлопачев Г. А., Усик В. И., 2018. Орнаментированный предмет со стоянки Дорошивцы III: культурно-хронологический контекст и художественные особенности // ПИФК. № 2. С. 116–135.

- Ступак Д. В., Хлопачев Г. А., Грибченко Ю. Н., Комар М. С., 2015. Нова верхньопалеолітична стоянка Оболоння // Епiграветськi пам’ятки Середнього Поднiпров’я / Ред.: Д. В. Ступак, Г. А. Хлопачев. Киïв: Олег Філюк. С. 9–30. (Археологічний альманах; № 31.)

- Хлопачев Г. А., 2016. Верхний палеолит: образы, символы, знаки. Каталог предметов искусства малых форм и уникальных находок верхнего палеолита из археологического собрания МАЭ РАН. СПб.: Экстрапринт. 384 с.

- Хлопачев Г. А., 2019. Фигуративное искусство верхнего палеолита центра Русской равнины: проблема соотношения зооморфного и антропоморфного сюжетов // ПИФК. № 2. С. 215–227.

- Шидловський П. С., Прядко Д. Ю., 2011. Пiзнiй палеолiт киïвського правобережжя // Археологія і давня історія України: збірник наукових праць. Вип. 6. Киïв: ІА НАНУ. С. 68–85.

- Шовкопляс И. Г., 1965. Мезинская стоянка. Киев: Наукова думка. 328 с.

- Яблан С. В., 2006. Симметрия, орнаменты и модулярность. М.; Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований. 378 с.

- Яковлева Л., 2013. Найдавнiше мистецтво Украïни. Киïв: Стародавнiй Свiт. 288 с.

- Aujoulat N., 2004. Lascaux. Le geste, l’espace et le temps. Paris: Seuil. 274 p.

- Breuil H., 1952. Quatre cents siècles d’art pariétal. Montignnac: Centre d’Etudes et de Documentation préhistoriques. 415 p.

- Clottes J., Lewis-Williams D., 1996. Les chamanes de la hrehistoire. Paris: Seuil. 119 p.

- Laming-Emperaire А., 1962. La signification de l’Art rupestre paléolithique. Paris: Picard. 424 p.

- Leroi-Gourhan A., 1965. Préhistoire de l’Art Occidental. Paris: Éditions Mazenod. 482 p.

- Leroi-Gourhan A., 2009. L’art pariétal. Langage de la préhistoire. Grenoble: Éditions Jérôme Millon. 420 p.

- Marshack A., 1972. The Roots of Civilization. The cognitive beginnings of man’s first art, symbol and notation. New York; St. Louis; San Francisco; Toronto; Mexico; Dusseldorf: McGraw-Hill. 413 p.

- Marshack A., 1979. Upper Palaeolithic Symbol Systems of the Russian Plain: Cognitive and Comparative Analysis // Current Antrhropology. Vol. 20. No. 2. P. 271–311.

- Sauvet G., Sauvet S., 1979. Fonction sémiologique de l’art parietal animalier franco-cantabrique // Bulletin de la Société Préhistorique française. T. 76. No. 10–12. P. 340–354.