Геометрический фактор в сезонных вариациях среднесуточных значений геомагнитного индекса DST

Автор: Макаров Г.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются данные по геомагнитному индексу Dst за период 1966-2015 гг. В спокойных условиях на возникновение сезонных вариаций среднесуточных значений Dst -индекса влияют геометрические факторы взаимодействия солнечного ветра и магнитосферы, а при усилении возмущенности - развитие частичного кольцевого тока в магнитосфере. При больших отрицательных значениях Dst- индекса его сезонный ход отсутствует. Предполагается, что неравномерность сети станций, по данным которых рассчитывается Dst -индекс, приводит к образованию его годовой вариации. Образование полугодовой вариации связано с перемещением плазменного слоя относительно плоскости геомагнитного экватора при обороте Земли вокруг Солнца. По данным о полугодовых вариациях числа дней n ( Dst ) определено критическое среднесуточное значение геомагнитного индекса Dst , начиная с которого день можно считать возмущенным: Dst ≤-24 нТл.

Геомагнитный индекс dst, полугодовая вариация магнитной активности

Короткий адрес: https://sciup.org/142225927

IDR: 142225927 | УДК: 550.385.4 | DOI: 10.12737/szf-64202008

Текст научной статьи Геометрический фактор в сезонных вариациях среднесуточных значений геомагнитного индекса DST

Интересной особенностью сезонных изменений геомагнитной активности является их полугодовая вариация с максимумами вблизи периодов равноденствий. Полугодовая вариация проявляется во всех широтных зонах и характерна для всех известных геомагнитных индексов. Исследование ее причин началось более века назад, однако вопрос о механизмах ее возникновения по-прежнему остается открытым. Все предложенные механизмы возникновения полугодовой вариации геомагнитной активности обычно подразделяют на три класса: аксиальные [Cortie, 1912] ; равноденственные [Bartels, 1932] ; механизм Рассе-ла—Мак-Феррона [Russell, McPherron, 1973] . Более вероятным представляется комбинированное воздействие различных механизмов [Murayama, 1974; Simon, Legrand, 1989; Cliver et al., 2000; Svalgaard et al., 2002; Данилов, Макаров, 2006; Petrukovich, Zakharov, 2007] , в связи с чем важным является уточнение вклада механизмов каждого класса.

Кроме полугодовой вариации, геомагнитная активность имеет годовую вариацию, фаза максимума которой у разных индексов наблюдается в разные периоды и определяется широтой и геометрией сети станций, по данным которых вычисляется тот или иной индекс.

Геомагнитная активность — существенный фактор в солнечно-земных процессах. Исследование солнечно-земных связей и проявлений космической погоды часто проводится статистическими методами с использованием среднесуточных значений земных, межпланетных и солнечных параметров. Но при суточном усреднении земных параметров разные фазы геомагнитных бурь могут накладываться, параметры бури (фазы, интенсивность, длительность и др.) будут в значительной мере нивелироваться и результаты будут отличаться от результатов, получаемых при обработке отдельно по фазам геомагнитных бурь или относительно какого-либо реперного момента в развитии бури. В связи с этим представляется важным исследовать изменения среднесуточных значений низкоширотного геомагнитного индекса Dst . В настоящей статье рассматриваются сезонные вариации двух характеристик Dst -индекса — частоты появления и величины.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

В работе используются данные по Dst -индексу [Sugiura, Kamei, 1991] , полученные из Мирового центра данных по геомагнетизму в Киото, Япония,

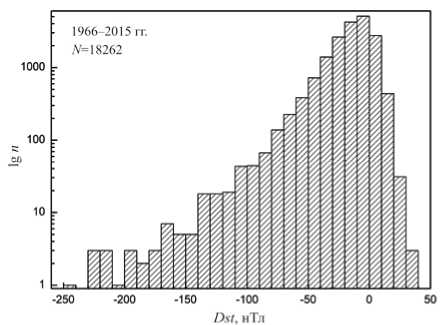

Рис. 1. Распределение среднесуточных значений индекса Dst по величине в логарифмическом масштабе, N — общее число дней в период 1966–2015 гг.

за 1966–2015 гг. []. На рис. 1 приведено распределение числа n среднесуточных значений индекса Dst по величине за 1966–2015 гг. Всего было рассмотрено 18262 дня. Число дней с Dst>0 составило ~17.66 %, с Dst≈0 — ~2.34 % и с Dst<0 — ~80.0 %.

СЕЗОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ДНЕЙ

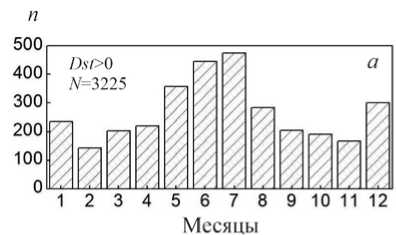

На рис. 2 показаны сезонные распределения числа дней n с положительными и отрицательными среднесуточными значениями Dst. Видно, что число дней с положительными значениями Dst максимально в периоды солнцестояний, причем летний максимум значительно превосходит зимний, тогда как число дней с отрицательными значениями Dst максимально в периоды равноденствий. Гармонический анализ этих рядов показал, что сезонные изменения числа дней хорошо аппроксимируются первыми двумя гармониками. В случае n ( Dst >0) амплитуда первой гармоники R 1 = 102.6, фаза максимума φ1 приходится на 11 июня, амплитуда второй гармоники R 2 =94.1, фаза максимума φ 2 ~9 июня (декабря), тогда как в случае n ( Dst <0) соответственно R 1 =99.0, φ 1 ~4 декабря, R 2 =91.7, φ 2 ~14 марта (сентября). Амплитуды гармоник выражены в днях. Как видно, в обоих случаях амплитуды первых и вторых гармоник примерно равны, а фазы соответствующих гармоник противоположны, причем для отрицательных значений Dst фазы максимумов второй гармоники близки к периодам равноденствий (~21 марта и ~22 сентября) и к периодам, когда гелиоширота Земли достигает наибольших значений (5–7 марта и 6–8 сентября).

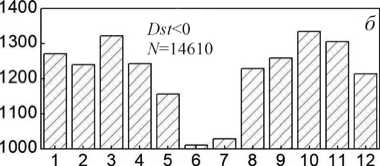

С целью более подробного изучения сезонной динамики n в зависимости от уровня магнитной возмущенности были получены распределения n для отдельных диапазонов среднесуточных значений индекса Dst , показанные на рис. 3.

Наглядно видно, что распределения n различаются по диапазонам: при небольшом уровне возму-щенности (рис. 3, а , б ) гистограммы подобны гистограмме n ( Dst >0) (рис. 2, а ), а при более высоких уровнях — гистограмме n ( Dst <0) (рис. 2, б ). Результаты гармонического анализа распределений n для этих выборок приведены на рис. 4 и в таблице.

Месяцы

Рис. 2. Сезонные распределения числа дней n с положительными ( а ) и отрицательными ( б ) среднесуточными значениями Dst ; N — число дней в выборке

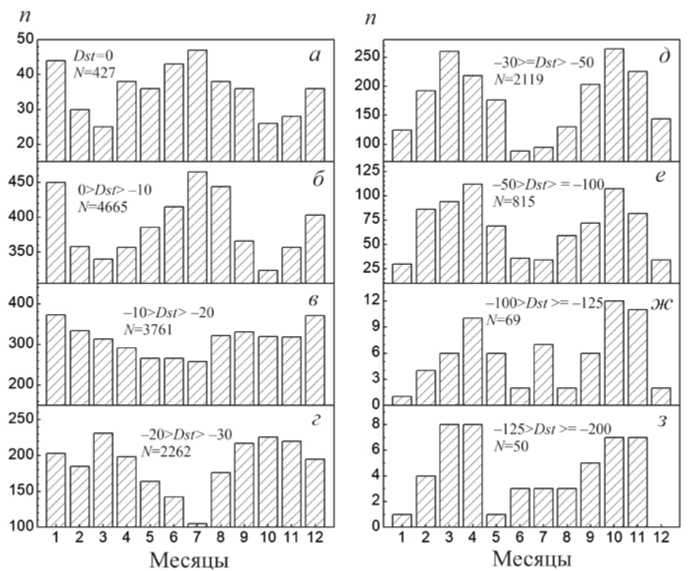

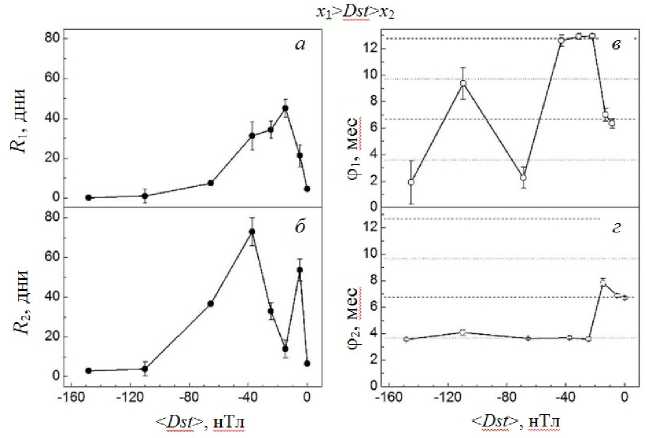

На рис. 4 видно, что амплитуды 1-й и 2-й гармоник сезонных распределений числа дней n с возрастанием абсолютного значения < Dst > изменяются сложным образом: при низком уровне возмущен-ности R 1 и R 2 растут, затем, по мере роста возму-щенности, начинают спадать, а при высоком уровне возмущенности не меняются.

Отношение амплитуд гармоник к n позволяет учесть число дней n в отдельных диапазонах значений Dst . Видно (см. таблицу), что отношение R 1 / n практически не зависит от уровня возмущенности, тогда как отношение R 2/ n при низком уровне возму-щенности с ростом геомагнитной активности сначала уменьшается, а затем, начиная с четвертой группы (< Dst > меньше –20 нТл), неуклонно возрастает. Отношение амплитуд гармоник R 2 / R 1 , начиная с четвертой группы активности, с повышением магнитной возмущенности также демонстрирует возрастание, причем при высоком уровне возмущенности амплитуда 2-й гармоники сезонных распределений числа дней n существенно превышает амплитуду 1-й гармоники.

Фаза максимума 1-й гармоники при слабой воз-мущенности наблюдается в летнее солнцестояние, но при умеренных и сильных возмущениях меняется на 180° и наблюдается в зимнее солнцестояние. Седьмая точка — выброс (малая статистика); шестая и восьмая точки приходятся на начало февраля — конец января, т. е. не выбиваются из общей закономерности и располагаются около зимнего солнцестояния.

Поведение фазы 2-й гармоники имеет отчетливо выраженные особенности: при низкой возмущенно-сти (первые три точки, когда Dst >–20 нТл) максимумы сезонного хода наблюдаются в солнцестояния, а при средней и высокой возмущенности — точно в равноденствия, среднее значение для пяти выборок <φ2>=3.73 мес., что соответствует 22 марта (сентября). Этот переход фазы характеризует критический уровень среднесуточной возмущенности,

Рис. 3. Сезонные распределения числа дней n для отдельных диапазонов среднесуточных значений Dst ; на каждой панели ( а–з ) приведены диапазоны значений Dst в нТл и число дней N в соответствующей выборке

Рис. 4. Изменение амплитуд ( R 1 и R 2) и фаз (φ1 и φ2) первой и второй гармоник сезонных распределений числа дней n в зависимости от среднего значения < Dst > в выделенном диапазоне значений. В правой части рисунка штриховыми линиями показаны периоды солнцестояний, пунктирными — равноденствий; для φ1 и φ2 указаны порядковые номера месяцев. Приведены среднеквадратичные отклонения средних

Среднее значение

|

№ |

Уровень возмущенности, нТл |

< Dst >, нТл |

R 1 / n |

R 2 / n |

R 2 / R 1 |

|

1 |

Dst =0 |

0.00 |

0.0105 |

0.0156 |

1.4778 |

|

2 |

0> Dst >–10 |

–5.02 |

0.0046 |

0.0115 |

2.5342 |

|

3 |

–10> Dst >–20 |

–14.69 |

0.0120 |

0.0038 |

0.3130 |

|

4 |

–20> Dst >–30 |

–24.59 |

0.0152 |

0.0146 |

0.9638 |

|

5 |

–30≥ Dst >–50 |

–37.41 |

0.0148 |

0.0345 |

2.3350 |

|

6 |

–50> Dst ≥–100 |

–65.41 |

0.0091 |

0.0450 |

4.9474 |

|

7 |

–100> Dst≥ –125 |

–110.00 |

0.0136 |

0.0571 |

4.1915 |

|

8 |

–125> Dst ≥–200 |

–148.20 |

0.0028 |

0.0608 |

21.7143 |

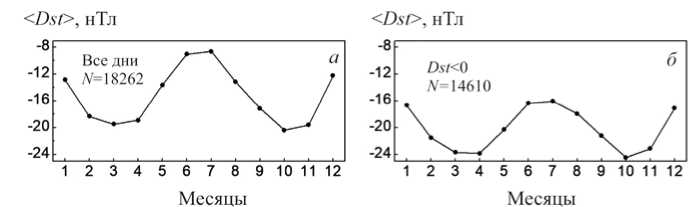

Рис. 5. Сезонные вариации среднесуточных значений Dst -индекса для всех дней ( а ) и для случая Dst< 0 ( б) ; N — число дней в выборке

т. е., начиная с уровня –20 нТл > Dst >–30 нТл, можно говорить о существенном развитии кольцевого тока. Анализ гистограмм числа дней со значениями < Dst > от –20 до –26 нТл позволил уточнить этот критический уровень: < Dst >≈–24 нТл. Таким образом, полугодовая вариация числа дней n с максимумами в равноденствия для среднесуточных значений индекса Dst начинается с < Dst >≈–24 нТл. При работе со среднесуточными данными это значение может рассматриваться как пороговое при оценке уровня возмущенности: дни, когда < Dst > меньше –24 нТл, можно считать возмущенными.

СЕЗОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Dst -ИНДЕКСА

Рассмотрим сезонные вариации индекса

Dst

. На рис. 5 приведены сезонные вариации среднесуточных значений

Dst

за весь период (

а

) и для дней с

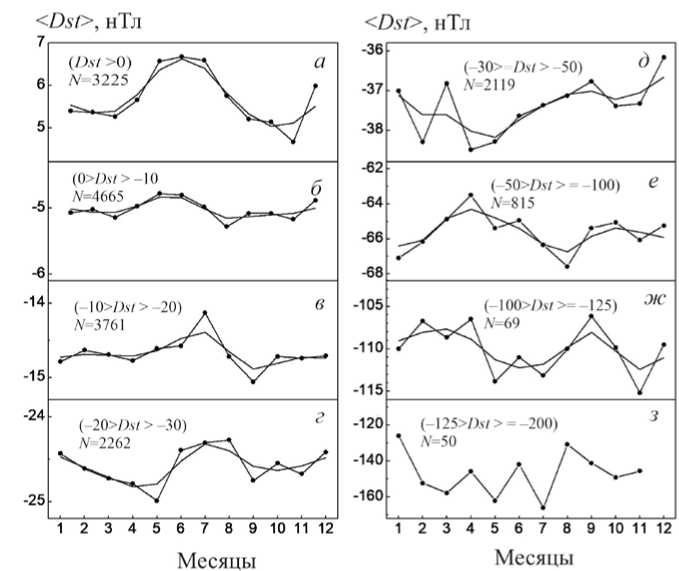

На рис. 6 приведены сезонные вариации Dst-индекса для отдельных диапазонов среднесуточных значений. Можно видеть, что кривые для различных диапазонов среднесуточных значений Dst ведут себя по-разному. В первых пяти диапазонах (рис. 6, а–д) минимальные значения

ОБСУЖДЕНИЕ

Как видим, сезонные изменения числа дней n и среднесуточных значений Dst -индекса характеризуются годовыми и полугодовыми вариациями. При этом годовые и полугодовые вариации n обладают сравнимыми амплитудами. В спокойные периоды и при низком уровне возмущенности годовые вариации n имеют максимумы в летнее солнцестояние, однако с ростом возмущенности максимумы наблюдаются вблизи зимнего солнцестояния. Летний максимум n можно объяснить тем, что в спокойные периоды в отсутствие кольцевого тока индекс Dst , вероятно, формируется в результате воздействия токов магнитопаузы и остаточного Sq-поля (например, [Chen, 2004] ).

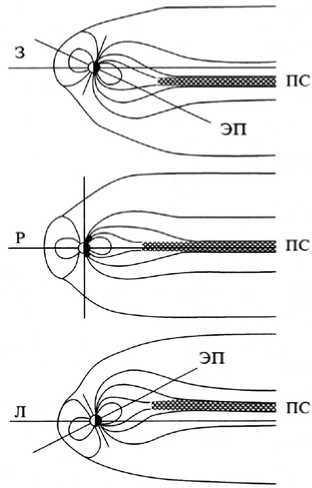

С ростом возмущенности на возникновение вариаций Dst- индекса начинает влиять геометрия сети станций, по данным которых рассчитывается индекс . Ранее в работах [Данилов, Макаров, 1984, 1992] было показано, что годовая вариация Dst -индекса образуется вследствие неравномерности сети станций: три из четырех станций располагаются в Северном географическом полушарии. Преобладание числа северных станций приводит к возникновению годовой вариации Dst с наибольшей депрессией в зимнее солнцестояние (рис. 5). Действительно, если предположить, что частичный кольцевой ток расположен, подобно плазменному слою, в плоскости, ориентированной по направлению потока солнечной плазмы (рис. 7), то в зимние месяцы ночная часть магнитосферы, где расположен частичный кольцевой ток, проецируется в Северное полушарие. В результате низкоширотные станции Северного полушария регистрируют большую депрес-

Рис. 7. Схематическое расположение плазменного слоя (ПС) магнитосферы относительно экваториальной плоскости (ЭП) зимой (З), в равноденствия (Р) и летом (Л) [Данилов, Макаров, 2006]

Рис. 6. Сезонные вариации среднесуточных значений Dst -индекса для отдельных диапазонов значений: ломаные линии с точками — экспериментальные данные; более плавные кривые — сглаженные значения. На каждой панели приведены диапазоны значений Dst в нТл и число дней в выборке N

сию геомагнитного поля, чем станции Южного полушария.

Влияние геометрии сети станций на образование годовой и суточной вариаций Dst изучалось также в работах других авторов. Например, в работе [Mayaud, 1978] предполагается, что суточное изменение Dst-индекса, вероятно, связано с асимметричной частью кольцевого тока, которая не усредняется из-за неравномерного продольного распределения станций. Mursula, Karinen [2005] показали, что из-за сезонного изменения магнитного поля на станциях и из-за ошибочной обработки кривой спокойного времени при построении Dst-индекса возникает «небуревая компонента» Dst-вариаций, которая составляет почти половину полугодовой вариации. В работе [Hakkinen et al., 2003] было показано, что на разных станциях средние уровни Dst-индекса различаются примерно на 10 нТл из-за того, что станции имеют разные базовые уровни Dst; для устранения вековой вариации был предложен новый метод, который позволяет скорректировать сезонную изменчивость Dst-индекса примерно на 3 нТл. Кроме того, для исключения различий по полушариям во время зимнего и летнего солнцестояний предлагается дополнить сеть двумя станциями в Южном полушарии.

Рассмотрим поведение фазы максимума 2-й гармоники распределения числа дней φ 2 ( n ) с ростом магнитной возмущенности (см. рис. 4, г ). При слабой возмущенности максимумы сезонного хода наблюдаются в солнцестояния, а при умеренной и сильной возмущенности — в равноденствия. Среднесуточное значение < Dst >≈–24 нТл определено как пороговое для оценки уровня возмущенности дня. Начиная с этого значения, можно говорить о существенном развитии кольцевого тока в магнитосфере. Согласно классификации геомагнитных бурь [Loewe, Prolss, 1997; Gonzalez et al., 1994] , слабые бури развиваются, когда среднечасовое значение Dst ≤–30 нТл. Заметим, что в данной классификации используется среднечасовое значение Dst , тогда как в настоящей работе возмущенность дня оценивается по среднесуточному значению Dst , следовательно, никакого противоречия не наблюдается.

Наблюдение максимумов полугодовой вариации n и минимальных значений Dst точно в периоды равноденствий 22 марта (сентября) свидетельствует в пользу равноденственного механизма возникновения этой вариации [Bartels, 1932] . По нашему предположению, полугодовая вариация образуется по следующей причине [Данилов, Макаров, 2006] . Как известно, частицы солнечного ветра поступают в хвост магнитосферы и в результате электрического дрейфа движутся в сторону Земли. По мере приближения к Земле энергия частиц растет. Поток энергичных частиц концентрируется возле нейтральной линии хвоста магнитосферы, образуя сравнительно тонкий плазменный слой энергичных частиц. В равноденственные периоды, когда земная ось располагается поперек линии Земля—Солнце, плазменный слой хвоста нацелен на геомагнитный экватор (см. рис. 7). В эти периоды направленная к Земле скорость потока частиц перпендикулярна силовым линиям дипольного магнитного поля и вероятность поступления частиц в магнитосферу наибольшая. В летний и зимний периоды, когда земная ось отклоняется от линии Земля—Солнце в сторону Солнца и от Солнца, плазменный слой смещается относительно плоскости геомагнитного экватора и скорость потока частиц уменьшается. В результате уменьшается вероятность поступления частиц в магнитосферу, соответственно уменьшается интенсивность частичного кольцевого тока. Так качественно можно описать образование полугодовой вариации Dst с минимальными значениями в периоды равноденствий. На примере K -индексов для среднеширотных станций было показано [Данилов, Макаров, 2006] , что полугодовые вариации магнитной активности, связанные с изменением угла атаки солнечным ветром магнитосферы Земли, составляют 60 %, остальные 40 % связаны с изменением гелиошироты Земли. В настоящей работе такое соотношение проявилось в сезонном распределении числа дней n с отрицательными среднесуточными значениями Dst (см. рис. 2).

Объяснение, с точки зрения геометрии (рис. 7) подобное приведенному выше, предложено в работе [Mayaud, 1978] , в которой происхождение полугодовой вариации Dst связывается с эффектом Малина—Исикары: при годовом обращении Земли вокруг Солнца кольцевой и хвостовой токи смещаются на север зимой (Северное полушарие) и на юг летом в результате сжатия магнитосферы солнечным ветром [Malin, Isikara, 1976] . Эффект Малина— Исикары был применен также для объяснения годовой и суточной Dst- вариаций [Mayaud, 1978; Cliver et al., 2001; Takalo, Mursula, 2001] . Различие схем, предложенных в работах [Данилов, Макаров, 2006] и [Malin, Isikara, 1976] , состоит в том, что в первой работе учитывается смещение относительно геомагнитного экватора плазменного слоя как источника частиц кольцевого тока, тогда как во второй работе рассматривается изменение в течение года средней широты кольцевого тока.

Предположения об изменении расположения частичного кольцевого тока относительно плоскости геомагнитного экватора [Данилов, Макаров, 1984, 1992; Malin, Isikara, 1976] подтверждаются резуль- татами работы [Liu et al., 2019], в которой были проанализированы данные коллаборации SuperMAG за 2000–2014 гг. и получено положение кольцевого тока по магнитной широте в периоды 67 интенсивных геомагнитных бурь.

Представляется, что пространственные и временные эффекты кольцевого и частичного кольцевого токов можно выявить по результатам исследований SYM - и ASY -индексов, которые определяются по данным одиннадцати низко- и среднеширотных геомагнитных станций. Такие исследования будут проведены нами в дальнейшем.

В данной работе не оценивается вклад в сезонные вариации индекса Dst механизма [Russell, McPherron, 1973] , так как не учитывается направление магнитного поля в межпланетных секторах. Поскольку используются среднесуточные значения индекса Dst и большой массив данных, охватывающий 50 лет, то можно полагать, что в первом приближении эффекты секторов ММП, а также его южной и северной компонент компенсируются.

Таким образом, на возникновение сезонных вариаций среднесуточных значений геомагнитного индекса Dst в спокойных и умеренно-возмущенных условиях (до значения Dst >–50 нТл) влияют геометрические факторы взаимодействия солнечного ветра и магнитосферы, а с ростом возмущенности возрастает влияние частичного кольцевого тока в магнитосфере. При больших отрицательных значениях Dst- индекса его сезонный ход отсутствует.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предполагается, что к образованию годовой вариации Dst с минимальными значениями в период зимнего солнцестояния приводит неравномерность сети станций, по данным которых рассчитывается Dst- индекс: три станции из четырех располагаются в Северном полушарии. Если частичный кольцевой ток расположен, подобно плазменному слою, в плоскости, ориентированной по направлению потока солнечной плазмы, то ночная часть магнитосферы, где расположен частичный кольцевой ток, в зимние месяцы будет проецироваться в Северное полушарие и низкоширотные станции этого полушария будут регистрировать большую депрессию геомагнитного поля, чем станции Южного полушария.

Предложено объяснение возникновения полугодовых вариаций числа дней с отрицательными и положительными среднесуточными значениями индекса Dst и величины Dst . Оно основано на учете перемещения плазменного слоя относительно плоскости геомагнитного экватора при годовом обращении Земли вокруг Солнца, соответствующего изменению вероятности поступления частиц в магнитосферу и последующему изменению интенсивности частичного кольцевого тока. Наибольшая вероятность поступления частиц в магнитосферу имеет место в периоды равноденствий, наименьшая — в периоды солнцестояний.

По данным о полугодовых вариациях числа дней n ( Dst ) определено критическое среднесуточное значение геомагнитного индекса Dst , начиная с которого день можно считать возмущенным: Dst ≤–24 нТл.

Список литературы Геометрический фактор в сезонных вариациях среднесуточных значений геомагнитного индекса DST

- Данилов А.А., Макаров Г.А. Секторная структура ММП и кольцевой ток в магнитосфере // Физические процессы в околоземной плазме: сб. науч. тр. Якутск: Изд-во ЯФ СО АН СССР, 1984. С. 28-40.

- Данилов А.А., Макаров Г.А. О влиянии распределения геомагнитных обсерваторий на суточные и сезонные вариации Dst-индекса // Магнитосферные исследования: сб. науч. тр. М.: МГК РАН, 1992. № 18. С. 125-129.

- Данилов А.А., Макаров Г.А. Зависимость магнитной активности от расположения плазменного слоя относительно геомагнитного экватора // Геомагнетизм и аэрономия. 2006. Т. 46, № 2. С. 168-174.

- Bartels J. Terrestrial magnetic activity and its relations to solar phenomena // Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity. 1932. V. 37, N 1. P. 1-52.

- Chen H.-F. Analysis of the diurnal and semiannual variations of Dst index at different activity levels // J. Geophys. Res. 2004. V. 109, A03212. DOI: 10.1029/2003JA009981

- Cliver E.W., Kamide Y., Ling A.G. Mountains versus valleys: Semiannual variation of geomagnetic activity // J. Geophys. Res. 2000. V. 105, N A2. P. 2413-2424. 10.1029/ 1999JA900439.

- DOI: 10.1029/1999JA900439

- Cliver E.W., Kamide Y., Ling A.G., Yokoyama N. Semiannual variation of the geomagnetic Dst index: Evidence for a dominant nonstorm component // J. Geophys. Res. 2001. V. 106, N A10. P. 21297-21304.

- DOI: 10.1029/2000JA000358

- Cortie A.L. Sun-spots and terrestrial magnetic phenomena 1898-1911: The cause of the annual variation of magnetic disturbances // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 1912. V. 73. P. 52-60.

- DOI: 10.1093/mnras/73.1.52

- Gonzalez W.D., Joselin J.A., Kamide Y., et al. What is a geomagnetic storm? // J. Geophys. Res. 1994. V. 99, N A4. P. 5771-5792.

- DOI: 10.1029/93JA02867

- Hakkinen L.V.T., Pulkkinen T.I., Pirjola R.J., et al. Seasonal and diurnal variation of geomagnetic activity: Revised Dst versus external drivers // J. Geophys. Res. 2003. V. 108, N A2, 1060.

- DOI: 10.1029/2002JA009428

- Liu B.J., Zhang X.X, He F. Tilt of the ring current during the main phases of intense geomagnetic storms // Science China. Technological Sciences. 2019. V. 62, N 5. P. 820-828.

- DOI: 10.1007/s11431-018-9344-5

- Loewe C.A., Prolss G.W. Classification and mean behavior of magnetic storms // J. Geophys. Res. 1997. V. 102, N A7. P. 14209-14213.

- DOI: 10.1029/96JA04020

- Malin S.R.C., Isikara A.M. Annual variation of the geomagnetic field // Geophys. J. R. Astron. Soc. 1976. V. 47. P. 445-457.

- DOI: 10.1111/j.1365-246X.1976.tb07096.x

- Mayaud P.N. The annual and daily variations of the Dst index // Geophys. J. R. Astron. Soc. 1978. V. 55. P. 193-201.

- DOI: 10.1111/j.1365-246X.1978.tb04757.x

- Murayama T. Origin of the semiannual variation of geomagnetic Kp indices // J. Geophys. Res. 1974. V. 79, N 1. P. 297-300.

- DOI: 10.1029/JA079i001p00297

- Mursula K., Karinen A. Explaining and correcting the excessive semiannual variation in the Dst index // Geophys. Res. Lett. 2005. V. 32, L14107.

- DOI: 10.1029/2005GL023132

- Petrukovich A.A., Zakharov M.Y. ap-index solar wind driving function and its semiannual variations // Ann. Geophys. 2007. V. 25, iss. 7. P. 1465-1469.

- DOI: 10.5194/angeo-25-1465-2007

- Russell C.T., McPherron R.L. Semiannual variation of geomagnetic activity // J. Geophys. Res. 1973. V. 78, N 1. P. 92-108.

- DOI: 10.1029/JA078i001p00092

- Simon P.A., Legrand J.-P. Solar cycle and geomagnetic activity: A review for geophysicists. Part II. The solar sources of geomagnetic activity and their links with sunspot cycle activity // Ann. Geophys. 1989. V. 7, iss. 6. P. 579-594.

- Sugiura M., Kamei T. Equatorial Dst index 1957-1986 // IAGA Bull. 1991. N 40. Р. 7-14.

- Svalgaard L., Cliver E.W., Ling A.G. The semiannual variation of great geomagnetic storms // Geophys. Res. Lett. 2002. V. 29, N 16, 1765.

- DOI: 10.1029/2001GL014145

- Takalo J., Mursula K. A model for the diurnal universal time variation of the Dst index // J. Geophys. Res. 2001. V. 106, N A6. P. 10905-10921.

- DOI: 10.1029/2000JA000231

- URL: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp (дата обращения 5 июня 2020 г.).