Георгиевское I в круге палеолитических местонахождений казанцевского межледниковья Северной Азии

Автор: Роговской Евгений Олегович

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: История

Статья в выпуске: 2 (20), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются палеолитическое местонахождение Георгиевское I и синхронные ему объекты на территории Северной Азии, возраст которых определяется рубежом 100 тысячелетия. Палеолитические памятники казанцевского межледниковья Северной Азии демонстрируют техноморфологическое разнообразие, в полной мере вписывающееся в общемировую картину технокультурных процессов.

Палеолит, индустрия, артефакты, неоплейстоцен, техноморфология, экспонированный, стратифицированный, культуросодержащие отложения, казанцевское межледниковье

Короткий адрес: https://sciup.org/144153487

IDR: 144153487

Текст научной статьи Георгиевское I в круге палеолитических местонахождений казанцевского межледниковья Северной Азии

На территории Байкальской Сибири палеолитические местонахождения конца среднего – начала верхнего неоплейстоцена относятся к разряду наименее изученных, в том числе вне тематических исследований всегда оставался период рисс-вюрма – по североазиатской стратиграфической схеме – казанцевское межледниковое подразделение. Проводимые в последние 20 лет планомерные археологические исследования позволяют сегодня говорить о становлении нового для региона тематического направления – археологии начала верхнего неоплейстоцена. Отправной точкой в изучении раннего и среднего палеолита на территории Байкальской Сибири явилось открытие в 1969 г. ряда местонахождений с поверхностным залеганием археологического материала на «Ангарских горах» [Медведев, 1971]. Одной из основных проблем в изучении экспонированных местонахождений стало выяснение их геохронологии. Совокупный анализ признаков сохранности рабочих поверхностей и морфологии, позволявший судить о хронологии и техноэволюции, оперируя макротаксонами, не мог в полной мере способствовать решению поставленных задач. Требовались объекты, где бы документировались в согласованности хроностратиграфические позиции артефактов и их техноморфология. Известные стратифицированные местонахождения на Братском водохранилище и в верхнем течении Лены демонстрировали ситуацию неоднократного переотложения артефактов и иных культурных остатков. На момент открытия местонахождения Георгиевское I древнейшими достоверными культуросодержащими отложениями в регионе следовало считать отделы раннемуруктинского солифлюк-сия местонахождения Гора Игетей на Братском водохранилище [Стратиграфия…, 1990]. Будучи неоднократно свидетелями экстремальных климатических ситуаций, артефакты Игетейского ансамбля несут на своих поверхностях высокую степень корразии, что, в свою очередь, означает их сингенетичность более ранним хронологическим этапам. Со всей очевидностью обозначилась проблема фиксации материалов археологии раннего и среднего палеолита в условиях, позволяющих достоверно соотнести хроностратиграфию артефактов с их техноморфологически-ми характеристиками. С одной стороны, ранний палеолит и начальные этапы среднего палеолита в Южном Приангарье были представлены экспонированными объектами, дислоцированными на поверхностях Лено-Ангарского плато с относительными гипсометрическими отметками 100–120 м. С другой – были в известной степени изучены материалы местонахождений верхнего палеолита, начальные этапы которого маркированы индустриями макаровского пласта. Стратифицированные археологические объекты начала верхнего неоплейстоцена в фонде известных палеолитических местонахождений отсутствовали.

В Байкальской Сибири первые стратифицированные находки, относящиеся к ка-занцевскому времени, были обнаружены в 1992 г. Объект расположен в 102 км от г. Иркутска на северо-запад по Московскому тракту, на левом берегу Белой, в 0,4 км выше (по течению р. Белой) верхней околицы с. Мальта. Новое местонахождение получило название Георгиевское I в память об Александре Михайловиче Георгиевском – выпускнике Иркутского университета, в числе других начинавшем в конце 60-х гг. прошлого века поиски «домальтинского» палеолита [Липнина и др., 1993]. Достаточная представительность индустрии и культуровмещающий стратотипичный разрез позволяют относить Георгиевское I в разряд опорных для Байкальской Сибири геоархеологических объектов начала верхнего неоплейстоцена.

Геохронология местонахождения Георгиевское I подкреплена различными методами абсолютного датирования [Роговской, 2008а]. Нерасчленяемая пачка сар-танских отложений в разрезе верхнечетвертичных отложений на местонахождении Георгиевское I обеспечена серией радиоуглеродных дат, полученных на полном профиле сартанских отложений на местонахождении Мальта [Медведев и др., 1996]. Для датирования отложений каргинского, муруктинского и казанцевского возраста привлечены результаты палеомагнитного датирования, проведенного на стратотипическом разрезе «Игетей». Датирование позднекаргинских (kr3) отложений профиля Георгиевского I производилось по костным образцам из редуцированного осинского палеопочвенного комплекса 27000 + 2000 (АА – 60035) и из останца солифлюксия на кровле галечника в разрезе археологических выработок «классической» Мальты sr1(kr3?) 25760±260 (OxA – 6190). Нижние отделы образований каргинского интерстадиала (kr1–2) имеют даты 41100±150 (ГИН – 7707), 43100±2400 (OxA – 6189), также полученные по кости из редуцированных каргин-ских почв профилей Мальтинского местонахождения [Роговской, 2008б].

На местонахождении Георгиевское I определение возраста казанцевского педо-комплекса, кроющих и подстилающих отложений, было первоначально сделано по палеомагнитным данным для регионального стратотипического разреза Игетей, комплексное изучение которого проводится с 1970 г. Работа была выполнена К.С. Бураковым и И.Е. Начасовой (Институт Физики Земли РАН, Москва). Интерпретация па-леомагнитных измерений осуществлялась на основании результатов исследования остаточной намагниченности, магнитной восприимчивости, анизотропии материала и в соответствии с имеющимися данными радиоуглеродного датирования. Кривые изменения склонения и наклонения намагниченности осадочных пород во времени в интервале от современности до 80 тыс. лет в основном аналогичны результатам па-леомагнитных исследований осадочных пород со дна оз. Байкал. Пробы, взятые из нижнего отдела Игетейского педокомплекса, показали наибольшие выбросы в виде резкого понижения величин наклонения и склонения, соответствуют временному интервалу 117–125 тыс. лет и сопоставляются с эпизодом Блейк – с резким изменением геомагнитного поля вплоть до обратного [Бураков и др., 2001].

В 2003 г. были отобраны образцы на РТЛ-датирование. Датирование выполнили А.В. Перевалов и В.П. Резанова в лабораториях кайнозоя и методов сейсмопрогноза Геологического института СО РАН (Улан-Удэ). Полученные РТЛ-даты для верхнеплейстоценовой пачки отложений в основном не согласуются со временем их формирования. Фактически определен возраст частиц кварца, происходящих из нижнесреднеплейстоценовой толщи в результате контактного внедрения из стенки прислонения. Результаты радиотермолюминисцентного датирования, ближе отвечающие возрастным характеристикам вскрытой толщи, относятся к отложениям нижнего – среднего плейстоцена.

Таблица

РТЛ-даты местонахождения Георгиевское I [Когай, и др., 2005]

|

Отложения |

Лаб. индекс |

Дата |

|

Доказанцевские |

РТЛ- 687 |

>620000 |

|

Доказанцевские |

РТЛ- 688 |

>660000 |

|

Подошва kz1 |

РТЛ-689 |

260000±70000 |

|

Средняя часть kz1 |

РТЛ-690 |

>450000 |

|

Контакт kz1-kz2 |

РТЛ-691 |

760000 |

|

Средняя часть kz2 |

РТЛ- 692 |

420000±71000 |

|

Верхняя часть kz2 |

РТЛ- 693 |

340000±70000 |

|

mr 1–2 |

||

|

kr2 |

РТЛ-696 |

72000±16000 |

Геологическое и педологическое изучение разреза Георгиевского I обеспечено исследованиями под руководством д-ра геол. – минер. наук Е.А. Слагоды и канд. биол. наук Г.А. Воробьевой [Воробьева и др. 1997; Слагода, Ощепкова, 2001; Роговской, 2008б].

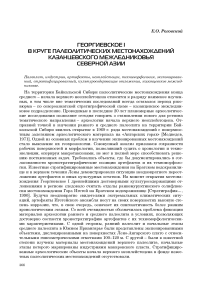

Объект при сравнительно небольшой коллекции тем не менее отражает техно-морфологические особенности индустрии, характеризующие процессы первичного расщепления камня, последующей его обработки и использования. Индустрия Георгиевского I базируется на галечном сырье и представлена долечной техникой скалывания. Использовались сколы различной морфологии, систем и стадий расщепления и фракции кварцита, образованные естественными процессами. Нуклеарное расщепление демонстрирует редукционные ряды и одиночные операции. Вторичная обработка в индустрии Георгиевского I представлена крайне скупо. В то же время в индустрии значительное количество кливажных фракций или фракций без видимых признаков искусственного расщепления, но со следами использования. К особенностям индустрии Георгиевского I стоит отнести большое количество кластических искусственных фракций – куски породы, обломки, различные по размерам осколки. Совокупность техноморфологических признаков артефактов Георгиевского I со всей очевидностью демонстрирует абсолютное доминирование техники, отличающейся крайней простотой, которую, на наш взгляд, не следует ассоциировать с примитивностью. Присутствие немногочисленных, но очевидно вычленяющихся групп нуклеусов свидетельствует о достаточно развитой и сформировавшейся традиции работы на местной сырьевой базе (рис. 1) [Роговской, 2008а].

Ранний и средний палеолит Байкальской Сибири представлен главным образом объектами с поверхностным залеганием материала. Соответственно, и Георгиевское I рассматривается в контексте экспонированных местонахождений, получивших хронологические характеристики на основании дислокации на высоких гипсометрических отметках, степени корразии поверхностей артефактов и техноморфоло-гических признаков. Техника расщепления и изготовления изделий Георгиевского I демонстрирует наибольшую степень условного соответствия литотехнологии местонахождения материалам, относимым исследователями к среднеплейстоценовому тарахайскому пласту [Липнина, Медведев, 2001]. Иначе говоря, индустрия Георгиевского I во многом повторяет технологические принципы, превалировавшие в регионе на среднеплейстоценовом этапе её заселения [Медведев, 2001].

о

Рис. 1. Георгиевское I. Археологический материал из казанцевых отложений

Раннепалеолитическая индустрия Георгиевского I может рассматриваться как проявление в рисс-вюрме самостоятельной литотехнологической линии, которую мы впервые в регионе фиксируем в среднем неоплейстоцене в материалах тара-хайского пласта [Липнина, Медведев, 2001]. Выражаются они в вариантах раскроя валуна или гальки, демонстрирующих систему «блок – пара», тенденцию к повышенному представительству в инвентаре различных форм чопперов. В обоих случаях характерны многочисленность осколков и незначительное количество модифицированных сколов. Основное отличие от тарахайской техностратегии, которое мы наблюдаем, рассматривая индустрию Георгиевского I, – феномен позднейшего использования «литособирательства», т. е. натурных заготовок с минимумом модификации. И в данном случае индустрия Георгиевского I выглядит даже более архаичной. Однако, несмотря на определенную технологическую близость технокомплекса тарахайского пласта и Георгиевского I, гипотеза преемственности в рамках одной технологической традиции, на наш взгляд, представляется маловероятной. Слишком широки хронологические отрезки, незаполненные фактическим материалом, знания об индустриях на раннесреднепалеолитических местонахождениях Байкальской Сибири отрывочны. Более того, проследить развитие отдельной техностратегии на протяжении сотен тысяч лет едва ли возможно. Отмечаемая техноморфологическая сопоставимость технокомплексов скорее может быть отнесена к общим технологическим тенденциям в рамках раннепалеолитической техники [Роговской, 2008б].

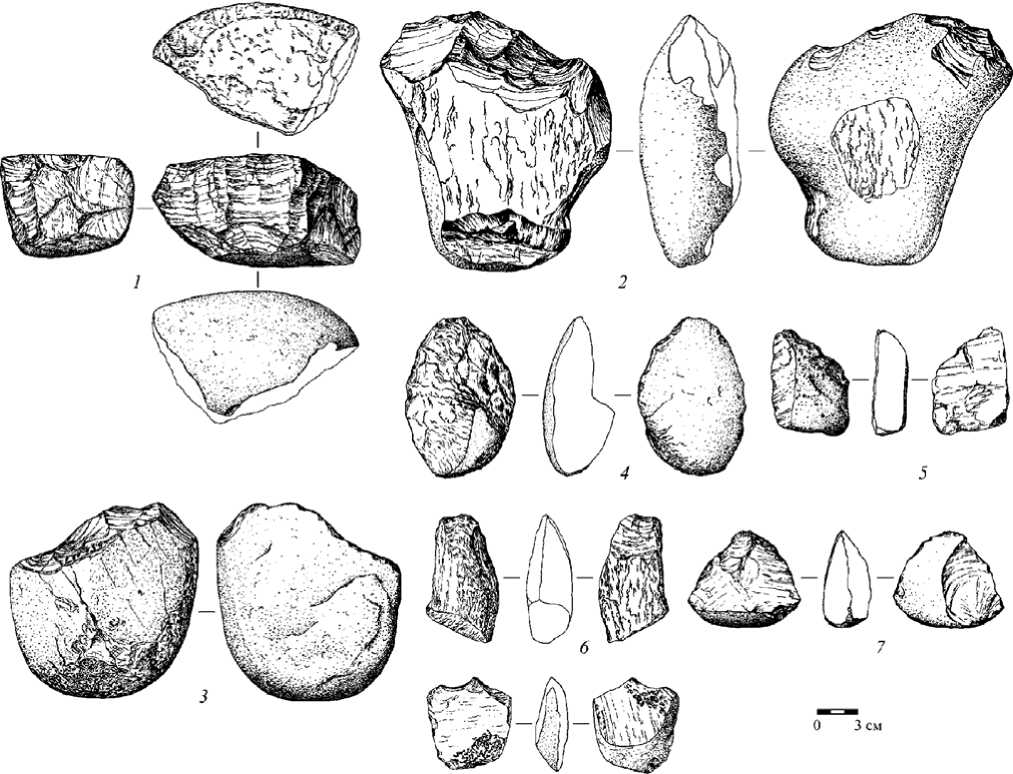

В Северной Азии известно шесть объектов (в том числе Георгиевское I) с близкими по времени формирования культуросодержащими отложениями, возраст которых в различной степени геостратиграфически обоснован или обеспечен абсолютными методами датирования. Три памятника относятся к алтайскому кругу многослойных палеолитических местонахождений. Остальные объекты находятся в Средней Сибири, Южном Приангарье и в Забайкалье (рис. 2).

Рис. 2. Карта-схема археологических местонахождений казанцевского межледниковья Северной Азии

На Алтае это многослойные палеолитические местонахождения Усть-Каракол-1, Ануй 3, Денисова пещера. Наиболее информативным палеолитическим местонахождением открытого типа на Алтае является многослойная стоянка Усть-Каракол-1 [Деревянко, Шуньков, 2002]. В толще плейстоценовых отложений местонахождения выделено 20 уровней обитания палеолитического человека. На местонахождении Усть-Каракол-1 в 18А, 18Б, 19А горизонтах, датированных РТЛ-методом временем казанцевского межледниковья, была обнаружена индустрия, совмещающая в себе зубчато-выемчатую типологическую группу и каменные изделия, выполненные в технике леваллуа [Деревянко и др., 1998]. Орудийная группа представлена мустьерскими формами. В индустрии обозначенных горизонтов развиты параллельное расщепление и фасетирование площадок. Археологический материал слоя 19 коррадирован и выглядит несколько архаичнее материала из вышележащего слоя. На фоне характерного для среднепалеолитических местонахождений

Алтая орудийном наборе (зубчато-выемчатые орудия, шиповидные и клювовидные изделия, различные скребла, минимальное представительство верхнепалеолитических типов) общий облик среднепалеолитических индустрий местонахождения Усть-Каракол-1 определяют среднепалеолитическая техника расщепления и соответствующая ей продукция [Деревянко и др., 2003]. На многослойном местонахождении Ануй 3 геоморфологическая ситуация, стратиграфия и возраст культуросодержащих отложений коррелируются с памятником Усть-Каракол-1. Толща верхнеплейстоценовых отложений, вскрытых на местонахождении, аналогична по строению и хронологической последовательности разреза местонахождения Усть-Каракол-1 [Деревянко, Шуньков, 2004]. Строение толщи подразделяется на 21 литологический слой. Слой 18 Ануя 3 соотносится со слоями 18–19 Усть-Каракол-1. В немногочисленной коллекции фигурируют радиальный бифронтальный нуклеус, ретушированные пластины леваллуа, скребла, фрагмент бифаса, угловая проколка, ретушированные и неретушированные отщепы [Деревянко и др., 1999]. Коллекции слоев 20 и 19 центрального зала Денисовой пещеры и 10–11 слоев предвходовой площадки, датированные временем рисс-вюрмского межледниковья, на сегодня являются наиболее представительными в количественном и номенклатурном выражении. Техноморфологическая характеристика коллекций определяется наличием радиальных нуклеусов, нуклеусов леваллуа для острий и черепаховидных, плоскофронтальных параллельного принципа расщепления. Орудийная группа представлена в основном мустьерским морфотипологическим набором и небольшим процентом верхнепалеолитических типов [Деревянко и др., 2003].

На территории Средней Сибири в 1987–1989 гг. открыт ряд раннепалеолитических местонахождений, дислоцированных в полосе размыва Красноярского водохранилища – Каменный Лог I, II, Верхний Камень, Разлог II, Бережеково, Разлив, Усть-Ижуль I. Ранне- и среднепалеолитические объекты, входящие в Куртакский археологический район, территориально объединены отрезком левобережной части Красноярского водохранилища длиной около 20 км [Дроздов и др., 1992]. В результате развернутых на местонахождении Каменный Лог раскопочных работ была получена коллекция артефактов, имеющих мустьерский и раннепалеолитический облик. По заключению авторов исследований, коллекция эпохи мустье зафиксирована в отложениях казанцевского и муруктинского времени. Раннепалеолитические материалы приурочены к среднеплейстоценовым отложениям. На местонахождении Каменный Лог немногочисленная индустрия, приуроченная к отложениям начала верхнего неоплейстоцена, сочетает в себе как раннепалеолитические формы, так и яркие экземпляры леваллуазской техники расщепления и во второй составляющей близка алтайской группе многослойных местонахождений [Дроздов и др., 2007]. Леваллуазские изделия, согласно представленной стратиграфической привязке пляжных коллекций, являются самыми восточными геоархеологически-ми объектами Северной Азии с наиболее древним геологическим контекстом.

В Забайкалье местонахождением со среднепалеолитическими индустриями является стоянка Хотык. За время работ на местонахождении выделено 6 уровней залегания материала, приуроченных к различным стратиграфическим позициям. Согласно результатам РТЛ-датирования, с рисс-вюрмским интергляциалом хронологически соотносятся 5 и 6 культуросодержащие уровни. Индустрии этих уровней значительно архаичнее материалов 4 уровня. Большинство сколов – с гладкими и естественными талонами. Вторичная обработка выражена анкошами и краевым ретушированием. Среди орудий отмечены выемчатые орудия, рубиловидное изделие, ретушированные отщепы [Лбова и др., 2003, Лбова, 2005].

В отличие от алтайского региона, в котором можно наблюдать автохтонное последовательное развитие каменных технологий, на территории от Енисея до Забайкалья среднепалеолитические индустрии демонстрируют техноморфологическое разнообразие. Индустрия Георгиевского I, имея раннепалеолитическую техническую основу в сочетании с почти полным отсутствием вторичной обработки, в сопоставлении с материалами других памятников того же возраста выглядит наиболее архаично. На местонахождении Каменный Лог в одно время сосуществуют ранне- и среднепалеолитические индустрии [Дроздов и др., 2007]. На местонахождении Хо-тык мы также можем наблюдать раннепалеолитическую индустрию, но с более интенсивной вторичной обработкой и более развитым нуклеарным расщеплением.

Феномен техноморфологического разнообразия палеолитических индустрий начала верхнего неоплейстоцена Северной Азии может рассматриваться в контексте общемировых процессов и в региональном масштабе. В рисс-вюрмском интергля-циале получают широкое распространение леваллуа-мустьерские индустрии, в значительно меньшей степени встречаются индустрии, имеющие в своей основе раннепалеолитическую технику получения заготовки, отмечается становление микропластинчатой технологии.

Очевидно, что в ретроспективе, иногда с перерывами, локальными скачками и «отступаниями назад», происходят эволюционные изменения литотехнологий, выраженные в уменьшении массивности сколов [Медоев, 1970], увеличении количества нуклеусов с фасетированными площадками и подготовленным фронтом [Анисюткин, 1988] или изменении морфологии бифасов [Голованова, 1992]. Эти и другие признаки литотехноэволюции присущи и индустриям местонахождений рисс-вюрмского интергляциала. Выделять особый переходный этап на фоне общей тенденции уменьшения раннепалеолитических элементов и возрастания количества элементов, присущих среднепалеолитическим индустриям, смысла как будто не имеет. Вместе с тем признаки, характеризующие рисс-вюрмский интергляциал как определенный рубеж в развитии литотехнологий, все же, на наш взгляд, существуют. Техноморфологическая мозаичность индустрий рисс-вюрмского интергляци-ала является отражением «неустойчивой» технологической среды в этот период. Термохрон одновременно содержит индустрии с абсолютно раннепалеолитическим обликом, наиболее распространенные на этом этапе леваллуа-мустьерские индустрии, и в контактной фазе интергляциала и последующего похолодания – первые проявления целевого производства микропластин [Коробков, 1978; Деревянко и др., 2005; Есида и др., 2003; Като и др., 2004; Медведев, 2001; Ван Юпин, 2005].

Таким образом, в одном климатохроне в разных частях света одновременно существуют три литотехнологические линии. Обращаясь к территории Северной Азии, мы видим, что и здесь имеет место феномен техноморфологического разнообразия, в полной мере вписывающийся в общемировую картину технокультурных процессов.

Вероятно, средний палеолит данной территории и не должен складываться в единый по общим позициям технокомплекс. Это может быть обусловлено в первую очередь обширным географическим пространством в условиях ландшафтного и морфоскульптурного многообразия. В том случае, если знания по среднему палеолиту Средней Сибири и Забайкалья будут существенно дополнены, очевидно, появится возможность определить тенденции развития, взаимосвязи и взаимовлияния отделенных друг от друга широкими хронологическими отрезками уже известных и вновь выявленных технокомплексов. На сегодня могут быть отслежены лишь первые проявления разных литотехнологических линий развития, пространственное распространение которых пока неясно, как и неизвестен генезис ин- дустрий в ретроспективе последовательного развития или в рамках идей выстраивания палеомиграционных схем [Роговской, 2008б].