Геосистемный подход к проблемам социально-экономического развития регионов Севера России

Автор: Лаженцев Виталий Николаевич

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Стратегия социально-экономического развития

Статья в выпуске: 1 (43), 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены позиции Севера России в различных географических измерениях: циркумполярном, зональном (широтном), меридиональном, структурно-территориальном. На основе первичных данных окружных и районных муниципальных образований автор провел расчеты численности и динамики населения по трем зонам Севера России и выполнил типологические группировки применительно к системам расселения населения и хозяйственной специализации территорий. Анализ «анатомии» Севера показал, что основная часть вопросов социально-экономической политики должна рассматриваться на региональном и локальном уровнях применительно к тем территориально-хозяйственным системам, которые уже сформированы, но нуждаются в модернизации на основе технологий, приспособленных к экстремальным и сложным климатическим условиям. Прикладная часть изучения проблем Севера увязана с теорией территориальной (геосистемной) организации хозяйства.

Арктика, дальний север, ближний север, меридиональная интеграция, территориальные и типологические группировки муниципальных образований, внутриобластные экономические районы

Короткий адрес: https://sciup.org/147109819

IDR: 147109819 | УДК: 338. | DOI: 10.15838/esc/2016.1.43.5

Текст научной статьи Геосистемный подход к проблемам социально-экономического развития регионов Севера России

Начиная с 1945 г. в региональной политике России относительно ее северных территорий используются два понятия: «Крайний Север» и «местности, приравненные к районам Крайнего Севера». Их административно-территориальный состав уста- навливается органами государственной власти. Указом Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 определен состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации. Арктика стала как бы первым звеном всего Севера; вторым можно счи- тать Дальний Север (Крайний без Арктики); третьим – Ближний Север (местности, приравненные к районам Крайнего Севера) (рис.1).

Арктика – особая зона геополитических отношений, нацеленных на мирное разрешение проблем освоения ее минеральных и биологических ресурсов, а также создание транспортных коммуникаций с использованием Северного морского пути. В данной геополитике Россия ориентируется на законодательное и нормативное регулирование социальной (особенно жизни малочисленных народов Севера) и хозяйственной деятельности, включая охрану окружающей среды. В 2015 г. создана Государственная комиссия по развитию Арктики, составляется ежегодный доклад «О состоянии и проблемах законодательного обеспечения реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и национальной безопасности на период до 2020 года».

В Стратегии учитываются прежде всего особенности арктической природы: низкий радиационный баланс, близкие к 0 °C средние температуры воздуха летних месяцев при отрицательной среднегодовой температуре, существование ледников и многолетнемёрзлых пород, преобладание тундровой растительности и арктических пустынь. В связи с актуализацией климатического фактора развития человечества специалисты отмечают, что климат Арктики в течение последних 600 лет, действительно, испытывал значительные колебания. За этот период времени произошло не менее трёх или четырёх значительных потеплений, однако это (по мнению многих) полностью определялось изменением естественных

Рисунок 1. Широтная проекция Севера России

■ Районы Крайнего Севера

Местности, приравненные к районам Крайнего Севера

Красной линией показана сухопутная граница Арктической зоны РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 4 мая 2014 г. № 296.

факторов, и в первую очередь скорости вращения Земли, солнечной активности и характера атмосферной циркуляции.

Геополитический аспект арктической тематики обусловливает необходимость рассматривать ее в циркумполярной проекции , чтобы позиционировать российскую Арктику в международной кооперации с мобилизацией научно-технического потенциала многих стран и с установлением правового порядка, защищающего интересы в равной мере каждой страны. Именно российская часть Арктики наиболее заселена и освоена. В 2010 г. во всей арктической зоне Земли проживало 4238 тыс. чел., арктической России – 2080, арктической Европе – 1280, американской Арктике – 827 тыс. чел. В той части сухопутной Арктической зоны России, состав которой установлен Указом Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296, численность населения в начале 2015 г. составила 2383 тыс. чел.

Россия не только в социальном, но и в природно - ресурсном потенциале мировой Арктики занимает высокие позиции. Здесь сформированы хозяйственные комплексы с почти законченной сетью расселения населения, служащие базой освоения ресурсов Северного Ледовитого океана. Общие запасы нефти и газа в национальных секторах Арктики распределены так (в млрд. тонн условного топлива): Исландия – 16, Аляска (США) – 40, Канада – 61, Дания– Гренландия–Фареры – 65, Норвегия – 65, Россия – 105 (по оценкам национальных энергетических ведомств). В арктической зоне добывается около 80% российского газа, более 90% никеля и кобальта, 60% меди, 96% платиноидов, 100% барита. Большую роль в продовольственном обеспечении населения играют рыбные и другие морские биоресурсы1.

Противоречия относительно использования ресурсов Северного Ледовитого океана зафиксированы между всеми странами, прилегающими к Арктике. Но это не служит поводом для военно-политического напряжения, а рассматривается в рамках обычных международных отношений [2]. Д.А. Додин считает, что Циркумполярная арктическая зона может рассматриваться в качестве объекта межгосударственных программ по устойчивому развитию [1]. Более того, А.Н. Пилясов полагает, что со временем вокруг Северного Ледовитого океана, как когда-то вокруг Средиземного моря, сформируется мировая кооперация с общими чертами экономического поведения [6]. На арктическую идентичность народов полярных стран как фактор экономического порядка и социальной справедливости рассчитывает и Ю.Ф. Лукин [5].

Биологи показали, что риски и угрозы развития Арктики во многом связаны с неблагоприятной динамикой растительного покрова тундры. Метаболизм тундровых биосистем изменился к худшему в части прироста биомассы, зарастания значительных площадей мхов и лишайников кустарниковой растительностью, ускоренного процесса заболачивания. Наука актуализирует проблему кормовой базы оленеводства и подчеркивает, что ее решение должно опираться прежде всего на фундаментальные исследования тундры как уникальной природной зоны. Модернизация оленеводства связана с оснащением отрасли необходимыми сооружениями, оборудованием, средствами связи, транспортом, созданием базы по переработке шкур оленей, производству ценного и высокодоходного эндокринно-ферментного сырья, пользующегося огромным спросом за рубежом.

Особенно проблематичен вопрос об освоении шельфа и удаленных акваторий морей Северного Ледовитого океана.

Н.П. Лавёров, рассматривая проблемы Арктики, особое внимание обратил на технологию добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. Академик справедливо отмечает, что торопливость в промышленном освоении без коренной технологической модернизации чаще всего приводит к колоссальным потерям [3]. Не случайно «компании «Роснефть», «Газпромнефть» и «Новатэк» обратились к Правительству РФ с просьбой отложить ввод в эксплуатацию 29 новых месторождений нефти совокупным объемом добычи более 26 млн. тонн в год»2.

Поскольку Арктика официально зафиксирована как специфический объект государственной политики, то было бы целесообразно определить для нее статусные позиции в части форм управления, регулирования социально-экономической деятельности, поддержания соответствующего качества жизни. Необходимо нормативно установить то, что отличало бы Арктику от районов Дальнего и Ближнего Севера. Поэтому правомерно усилить арктический вектор региональной политики федерального правительства России, особенно в части совершенствования экономических регуляторов хозяйственной деятельности, объективной оценки прожиточного минимума, пенсионного обеспечения, гарантий переселения, государственной поддержки семьи и детства, жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, социально справедливого распределения природно-ресурсной ренты [8].

В этой связи отметим следующее. В Указе Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 границы и состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ установлены в минимальном размере, чтобы сосредоточиться на решении текущих вопросов в части укрепления обороноспособности в данном геополитическом секторе нашей страны, создания береговой инфраструктуры Северного морского пути, разведки и начального этапа освоения ресурсов шельфа Ледовитого океана. Однако для решения проблем социально-экономического развития высокоширотных территорий России Арктическую зону необходимо рассматривать в других, уточненных границах; надо, кроме того, согласовать законодательство и нормативные акты, касающиеся Крайнего Севера и «вновь выделяемой Арктики». Последнее относится, например, к Архангельской области, где Архангельск и еще три муниципальных района отмеченным Указом отнесены к Артике, но они не входят в зону Крайнего Севера. Получается, что Архангельская область представлена в Арктике шестью районами, а Республика Саха (Якутия) – всего лишь пятью, Республика Коми – только Воркутой. Стремление северных субъектов РФ дополнительно ввести в зону Арктики некоторые территории обоснованно и справедливо. Это в первую очередь касается именно Республики Коми (в части Интинского и Усинского районов) и Республики Саха (Якутии), где районы (улусы), полностью или частично лежащие севернее 65 гр. с.ш., безусловно, являются арктическими.

Дальний Север – высокоширотная зона России, которую можно характеризовать как континентальный Крайний Север (за исключением части, прилегающей к холодным морям Тихого океана), имеющий не менее жесткий климат, чем на сухопутных территориях Арктики, более выраженную удаленность от транспортных магистралей, но вместе с тем – богатый опыт освоения полезных ископаемых и организации горного, промыслового и сельского хозяйства.

Проблемы развития данной зоны во многом связаны с модернизацией существующего горного хозяйства. Только новые технологии могут продлить срок эксплуатации «старых» рудных, угольных и нефтяных месторождений, в том числе с применением гидрохимических методов извлечения из недр полезных ископаемых.

Государственное регулирование социально-экономического развития районов Дальнего Севера полностью «покрывается» нормативной и правовой базой Крайнего Севера. Здесь речь идет не столько о создании новых регуляторов, а в большей мере о надлежащем исполнении уже действующих.

Ближний Север – среди северных самая обжитая природно-экономическая зона. На ее территории проживает 58% населения всего Севера России. Проблемы ее хозяйственного развития в части нефтегазового и горнопромышленного комплексов примерно такие же, как и у Дальнего Севера. Вместе с тем более специфичен биоресурсный комплекс. Для многих регионов Ближнего Севера он является ведущим. Кроме традиционной деревообработки (переработки), специалисты считают очень перспективной биоконсервацию целлюлозного сырья для получения ценных биопрепаратов и технически важных продуктов. Например, выращивание дереворазрушающих грибков на целлюлозных отходах (опилки, стружки, кора) позволяет получить кормовые добавки для животноводства; производство глюкозы посредством ферментативного гидролиза целлюлозы также весьма выгодно экономически и целесообразно экологически. Использование культур клеток как продуцентов в биотехнологии позволяет развернуть широкий спектр производств биополимеров и низкомолекулярных биорегуляторов. Лесохимия также «претендует» на переработку всей биомассы дерева, в том числе произ- водство спирта, скипидара, провитаминного концентрата, хвойных и эфирных масел, бальзамической пасты, хвойного воска, полипренолов и др. С использованием древесных отходов связаны перспективы развития сельской энергетики.

Для сельского хозяйства Ближнего Севера нужна модернизация, направленная на создание адаптивно-ландшафтных систем земледелия на основе современных агротехнологий. Важным моментом модернизации является подключение к техническому прогрессу сельских домохозяйств и дачных усадеб. Их необходимо обеспечить средствами малой механизации. Кроме того, в сельских поселениях целесообразно организовать технические станции общего пользования (прокат машин и механизмов). Малые формы сельского хозяйства могут оказаться более восприимчивыми (по сравнению с крупными предприятиями) к использованию новых технологий: отечественной грядово-ленточной и голландской – возделывания картофеля, финской – выращивания рассады и посадки капусты, а также хранения овощей с использованием льда в качестве конструкционного материала хранилищ и других.

Промышленность Ближнего Севера по своим территориально-хозяйственным характеристикам мало чем отличается от промышленности несеверных регионов России. Здесь также преобладают крупные предприятия, включенные в структуру транснациональных и национальных корпораций, мало соотносящиеся с малым и средним бизнесом и с отечественным научно-техническим сектором. Такая важная экономическая функция Ближнего Севера, как создание производственных и научно-образовательных баз для всего Севера, включая Арктику, выполняется весьма слабо и без целевого программного обеспечения.

Правовая специфика Ближнего Севера зафиксирована в понятии «местности, приравненные к районам Крайнего Севера». Установленные для этой зоны нормы и поправочные коэффициенты в части доходов населения вполне достаточны с точки зрения их соответствия степени удорожания затрат на жизнеобеспечение. Северные надбавки следовало бы установить для районов Вологодской области, граничащих с Архангельской областью (тем более что Великий Устюг – резиденция Деда Мороза); районов Кировской области, тяготеющих к Котласу; северных районов Свердловской области (так же, как это сделано для севера Пермского края).

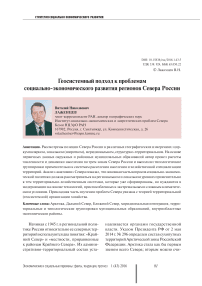

Север в целом включает 13 субъектов РФ и часть территорий 11 субъектов. Их площадь составляет 12,6 млн. км2 (2/3 территории страны); здесь проживает почти 10 млн. человек (7% населения страны), в том числе около 350 тыс. человек, отнесенных к малочисленным народам, и 1250 тыс. человек, отнесенных к народам многочисленной коренной национальности ( табл. 1; рис. 2 ).

Таблица 1. Площадь территории и численность населения Севера России и северных природно-экономических зон*

|

Зона |

Площадь территории, тыс. км2 |

Численность населения, тыс. чел. |

Динамика, % |

|||||

|

1990 г. |

2000 г. |

2010 г. |

2015 г. |

2015 в % к 2010 |

2015 в % к 2000 |

2015 в % к 1990 |

||

|

Север России |

12654 |

12418 |

11011 |

10153 |

9954 |

98 |

90 |

80 |

|

В том числе: Арктика |

4328 |

3178 |

2664 |

2431 |

2383 |

98 |

89 |

75 |

|

Дальний Север |

5144 |

2432 |

2084 |

1870 |

1823 |

97 |

87 |

75 |

|

Ближний Север |

3182 |

6808 |

6263 |

5852 |

5748 |

98 |

92 |

84 |

|

* Рассчитано автором на основе данных «Википедии» (Интернет), окружных и районных муниципальных образований с использованием справочных материалов Переписи населения РФ в 1989 и 2010 гг.; дано с округлением до тысячи. |

||||||||

Рисунок 2. Север России: территория (тыс. км2) и население (тыс. чел.), 2015 г.

□ Площадьтерритории, тыс. кв. км □ Численность населения, тыс. чел.

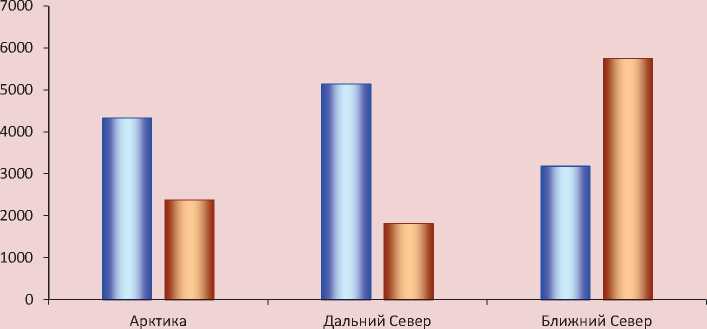

Самым впечатляющим процессом, побуждающим к размышлению о будущем Севера России, является массовый отъезд населения (рис. 3 и 4).

В 1990–2015 гг. население Севера России сократилось на 2464 тыс. человек, или на 20%, в том числе: в европейской части – на 27%, на севере Восточной Сибири – 17, Дальнего Востока – 38%; Север Западной Сибири имеет прирост численности населения 17%. На этом общем фоне негативно выглядят северо-восточные «углы»: в Республике Коми убыль населения составила 28%, в Магаданской области – 62%, в Чукотском автономном округе – 69%. Европейский Север России теряет население относительно быстрее, чем Север Восточной Сибири, из-за близости к регионам с более благоприятными климатическими и социальными условиями.

Рисунок 3. Динамика численности населения по зонам Севера России, %

^^— Арктика

^^— Дальний Север

^^— Ближний Север

^^— Север в целом

1990 г. 2000 г. 2010 г. 2015 г.

Рисунок 4. Динамика численности населения по секторам Севера России

Заметим, что всё перечисленное в части миграции происходит на фоне положительных сдвигов в репродуктивном поведении населения и роста рождаемости. В регионах Европейского, а еще в большей мере Азиатского Севера 2013 год стал переломным: рождаемость превысила смертность; вместе с тем усиливается и миграционная подвижность, но уже не только в части выезда за пределы Севера, но и внутри него. В числе прибывающих возрастает доля мигрантов из стран Средней Азии.

Каждый человек для переезда из северных регионов находит свои причины, но есть и общие: преобладание малодоходных рабочих мест, почти полное исчезновение стимулирующей роли «северного длинного рубля», низкий уровень социального обустройства, утрата традиционных социально-экономических связей между городом и деревней, боязнь потерять здоровье.

Предсеверные регионы также имеют отрицательное сальдо миграции населения. Это заметно снижает надежду на то, что они (как бы автоматически) будут опорными базами для развития Севера. Пока же они стали транзитным коридором для мигрирующих в центральные и южные регионы северян. Это один из существенных недостатков пространственного развития России.

В каком бы сочетании мы ни рассматривали северные и арктические территории, они всегда будут частью каких-то конкретных меридиональных геоструктур «Север – Юг» и определенных крупных экономических районов. Именно в границах крупных меридиональных систем необходимо решать социально-экономические проблемы, адресованные как федеральным, так и региональным распорядительным центрам. То есть политика экономического федерализма должна включать не только отношения «центр – регион», но и межрегиональную интеграцию. Это существенный фактор формирования единого внутрироссийского рыночного пространства.

Совершенствование регулирования социально-экономического развития, действительно, во многом зависит от согласованных инициатив северных и южных субъектов Федерации, тем более если они представляют интересы населения, объединенного единым социально-экономическим пространством. На первых порах региональным правительствам целесообразно сосредоточить внимание на рационализации межбюджетных отношений, далее необходимо нормативно обосновать меру участия каждого региона в реализации общефедеральных программ и национальных проектов и наконец – усилить роль межрегиональных программ формирования «транзитной» инфраструктуры и комплексного развития «смежных» окружных и районных муниципалитетов.

Например, в согласованном развитии Вологодской, Архангельской областей и Республики Коми заинтересованы такие хозяйствующие субъекты, как Управление Северной железной дороги (г. Ярославль), ОАО «Белкомур» (г. Сыктывкар), Вологодская лесоустроительная организация «Северный филиал государственной инвентаризации лесов Федерального государственного унитарного предприятия “Рослесинфорг”», Двино-Печорское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (г. Архангельск), Архангельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, почти все нефтегазодобывающие и геологоразведочные организации, работающие на севере Республики Коми и в Ненецком автономном округе. Естественно, что ведущая роль в координации стратегий и программ социально-экономического развития отводится региональным прави- тельствам и муниципалитетам. Однако заметим, что эта роль реализуется пока вяло и ограничивается договорами о сотрудничестве, без создания общих институтов инвестирования и проведения крупных хозяйственных мероприятий.

В качестве перспективного объекта пространственной интеграции можно было бы рассмотреть территорию под условным названием «пять углов»: юг Архангельской области (Котлас, Сольвычегодск, Коряжма, Вычегодский район), юг Республики Коми (Объячево, Спаспоруб, Лойма, Летка), восток Вологодской области (Великий Устюг, Кичменгский Городок, Никольск, Пер-мас), север Кировской области (Луза, Пи-нюг, Опарино, Мураши), восток Костромской области (Вохма, Пищуг, Павино). Это должен быть объект особого терри- ториального планирования, районного проектирования и программно-целевого управления. Проблемность указанных территорий не вызывает сомнений, поскольку именно в этих «углах» особенно отчетливо проявляется неудовлетворительное состояние периферии. Аналогичные примеры пространственного сотрудничества можно видеть и в других регионах Севера [7].

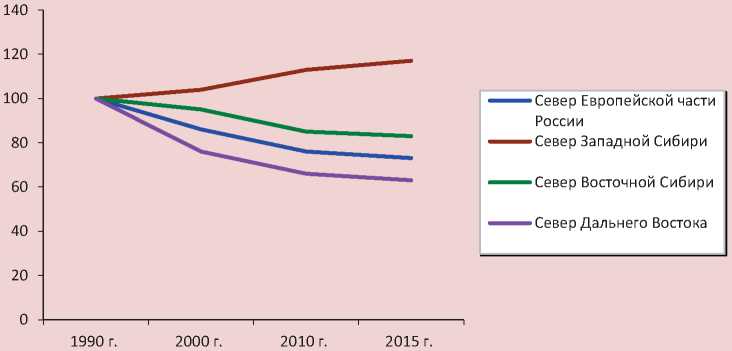

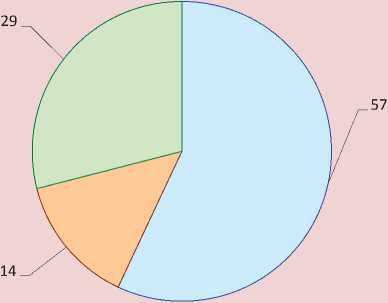

Многие социально-экономические проблемы Севера являются территориально-отраслевыми. Их масштаб можно оценить на основе группировки муниципальных районов соответствующей специализации. Таких групп нами выделено девять, каждая из которых связана либо с ведущей отраслью хозяйства, либо с многофункциональной миссией административных центров и крупных городов (рис. 5) .

Рисунок 5. Распределение численности населения Севера России по хозяйственным типам окружных и районных муниципалитетов, 2015 г., %

Хозяйственные типы: 1. Областные (республиканские) города-центры. 2. Окружные города-центры. 3. Города и районы нефтегазовой специализации в сочетании с оленеводством и (или) сельским хозяйством. 4. Города и районы горнопромышленной специализации в сочетании с оленеводством и (или) сельским хозяйством. 5. Города и районы лесопромышленной и сельскохозяйственной специализации. 6. Районы оленеводства, овцеводства и коневодства, не включенные в третий и четвертый хозяйственные типы. 7. Порты и рыбная специализация. 8. Другие, включая ЗАТО. 9. Большие города, имеющие многоотраслевую крупную промышленность.

Сформулируем содержание таких проблем:

-

1. Неудовлетворительное выполнение столичных функций областными, республиканскими и окружными центрами, неопределенность допустимых пределов стягивания населения периферии в данные центры и крупные города, трудности поддержания их на высоком культурном и научно-техническом уровне и др.

-

2. Неопределенность в развитии городов и районов нефтегазовой и горнорудной специализации, в том числе и по поводу их взаимосвязи с оленеводством и сельским хозяйством. С «затуханием» деятельности горнообогатительных и нефтепромысловых предприятий в критическую ситуацию попадают и оленеводы, а также работники сферы обслуживания из-за снижения спроса на их продукцию и услуги.

-

3. Угрозы устойчивому развитию территорий лесопромышленной и сельскохозяйственной специализации не только со стороны производства, но и социального обеспечения жителей лесных поселков, сел и деревень. Районы оленеводства, овцеводства и коневодства, не имеющие городов и живущие относительно автономно, зачастую натуральным хозяйством, по логике постиндустриального развития должны быть преобразованы на новой технической и социальной основе, но не ущемляющей традиционного уклада жизни. Найти для этого правильное решение весьма трудно.

-

4. Сложная ситуация в рыбной промышленности, от уровня организации которой зависит жизнь более 300 тыс. северян.

-

5. Проблемность закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в части их продовольственного и промтоварного обеспечения и необходимости увеличения в данном обеспечении

доли местной экономики, что помогло бы адаптации персонала ЗАТО к сложным природным условиям Севера и Арктики.

Территориально-комплексные проблемы Севера связаны с организацией хозяйственных систем таких трех типов, как:

-

– «опорные» хозяйственные комплексы (узлы) (их на Севере 26), которые базируются на ресурсах длительного пользования; модернизации подлежит уже созданное в них и вокруг них: городские и сельские поселения, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды, производство и инфраструктура;

– промышленная периферия (53 малых и средних города зоны Севера), которая базируется на разработке полезных ископаемых и обслуживании инфраструктурных коммуникаций; это, как правило, поселения циклического развития, угасание жизни в которых со временем становится неизбежным, если не возникнет иная основа экономики;

– периферия сельского типа (не только сельско- и лесохозяйственных, но и всех тех поселений, для которых характерен сельский уклад жизни), которая могла бы войти в систему «центр – периферия», но лишь при наличии определённой инфраструктуры, а именно: устойчивой круглогодичной транспортной связи с использованием при необходимости речных путей, наплавных (понтонных) мостов, зимников, малой авиации; телефонной, почтово-телеграфной, сотовой, телевизионной сети и Интернета с использованием оптиковолоконной и космической связи; отделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; стационарных и мобильных пунктов торговли, лечебной и ветеринарной помощи; школьного образования, комфортного для детей, при

необходимости с доставкой на автобусе; районных курсов образования взрослых (компьютерного, технического, санитарного, медицинского, ветеринарного и др.); «кустовых» мини-МТС (машиннотракторных станций) для предоставления технических услуг личным подсобным и фермерским хозяйствам.

Распределение населения Севера по данным типам территориально-хозяйственных образований показано на рис. 6.

Решать указанные территориально-отраслевые и территориально-комплексные проблемы приходится (и это правильно!) в границах конкретных территориально-хозяйственных систем, которые и являются по существу объектами программного планирования. К таким системам, как бы лежащим поверх административных границ, относятся в том числе внутриобластные (внутрикраевые, внутриреспубликанские) экономические районы. Они считаются структурными единицами, обязательными при разработке схем территориального планирования.

На Севере выделено 104 внутриобластных района, в том числе в европейской части – 30 (с Вологодской областью – 35; см. рис. 7), западносибирской – 13, восточносибирской – 32, дальневосточной – 29 [4]. Когда северная и арктическая специфика становится определяющей в принятии плановых и проектных решений, необходимы общие начала ее учета, что, в свою очередь, предполагает обмен опытом работы с указанными районами. Почему схожие по экономическим потенциалам и природным условиям развития внутриобластные районы имеют заметно различные социальные результаты?

Внутриобластные районы как объекты территориального планирования мы разделили на четыре группы относительно динамики численности населения. Получили следующие результаты (табл. 2) .

Динамика по всем внутриобластным районам отрицательная, но в разной мере. Более устойчивы по отношению к социально-политическим коллизиям города с числом жителей свыше 100 тыс. чел.: Архан-

Рисунок 6. Распределение численности населения Севера России по типам территориально-хозяйственных систем в 2015 г., %

□ 1.Территориально-хозяйственные комплексы

□ 2.Периферийные промышленные центры

□ З.Периферия сельского типа

Таблица 2. Распределение численности населения по типам внутриобластных районов; Север в целом = 100%*

|

Типы районов |

1990 г. |

2000 г. |

2010 г. |

2015 г. |

|

1. Стабильная численность, отток населения восполняется естественным приростом |

27 |

33 |

36 |

38 |

|

2. Снижение численности, отток населения не восполняется естественным приростом |

49 |

48 |

47 |

47 |

|

3. Значительное снижение численности, отрицательная миграция и естественная убыль населения |

14 |

13 |

11 |

11 |

|

4. Крайне отрицательная миграция с организованным переселением, в сельской местности – старение населения |

10 |

6 |

6 |

4 |

|

* Показатели таблицы рассчитаны автором. |

||||

гельск, Северодвинск, Вологда, Череповец, Петрозаводск, Сыктывкар, Ухта – Сосногорская агломерация, Сургут, Нижневартовск, Братск, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, в которых размещены предприятия ряда отраслей промышленности и транспорта, и некоторые сельские территории – своего рода анклавы с этнокультурным укладом жизни. Менее устойчивы монопрофильные города и территории, например Воркута, Инта, Кировск, Мончегорск, Костомукша, Норильск и другие, а также районы лесозаготовок и сельского хозяйства.

На рисунке 7 показаны внутриобластные районы Европейского Севера. Видно, что районы во главе с областными и республиканскими центрами восполняют убывающее население за счёт рождаемости и в немалой мере – внутренней миграции из сельских районов. Исключение в этом ряду составляют Мурманск и прилегающие к побережью другие поселения Мурманской области, что характеризует как критическую ситуацию в состоянии арктических функций России (рыболовство в холодных морях, обслуживание Северного морского пути, подготовка баз освоения шельфа Баренцева моря и др.).

Европейский Север России имеет пространственные характеристики, свойственные уже освоенным территориям, то есть со сложившимся каркасом размещения производства и расселения населения. Для этого района характерно разнообразие форм территориальной организации хозяйства и расселения населения. Главное направление его развития — сохранение и модернизация этих форм на основе научно - технических достижений, укрепление внутренних и межрегиональных связей. На Азиатском Севере освоенное и вновь осваиваемое, развитие «вглубь» и «вширь» сочетаются как равнозначные векторы развития.

В целом же можно констатировать, что модернизация действующих производств, инфраструктурное обустройство освоенных территорий, повышение уровня и качества жизни укорененного населения с учетом особенностей традиционных видов хозяйства малочисленных народов является приоритетом в развитии производительных сил Севера. Проблематика «освоения вширь» уходит на второй план; первостепенным становится «освоение вглубь». Движение от освоенных к новым территориям и акваториям сопряжено с огромными затратами и требует времени на научно-техническую подготовку.

Рисунок 7. Пример Европейского Севера России: характеристика внутриобластных экономических районов по динамике численности населения в 1990–2015 гг.

Номерами обозначены экономические районы:

1 – Мурманский, 2 – Апатито-Мончегорский, 3 – Кандалакшский, 4 – Печенгский, 5 – Кольский (Ловозерский), 6 – Петрозаводский, 7 – Сортавальский, 8 – Медвежьегорский, 9 – Западно-Карельский, 10 – Сегежский, 11 – СевероКарельский, 12 – Архангельский, 13 – Мезенский, 14 – Котласский, 15 – Вельский, 16 – Няндомский, 17 – Онежский, 18 – Ненецкий, 19 – Вологодский, 20 – Великоустюгский, 21 – Тотемский, 22 – Харовский, 23 – Пришекснинский, 24 – Череповецкий, 25 – Сыктывкарский, 26 – Печорский, 27 – Удорский, 28 – Усть-Цилемский, 29 – Интинский, 30 – Воркутинский, 31 – Вуктыльский, 32 – Юго-Западный (Прилузский), 33 – Усть-Куломский, 34 – Княжпогостский, 35 – Ухтинский.

Площадь круга пропорциональна численности населения в 2015 г.

-

■ – стабильная численность, отток населения восполняется естественным приростом;

-

– снижение численности, отток населения не восполняется естественным приростом;

-

■ – значительное снижение численности, отрицательная миграция и естественная убыль населения;

-

■ – крайне отрицательная миграция с организованным переселением, в сельской местности – старение населения.

Опыт изучения Севера показал методологическую необходимость сопряжения теории территориального развития, программноцелевого планирования и геосистемного подхода к выявлению и решению социально-экономических проблем. Геосистемным можно считать такой подход, при котором природная среда, население и производ- ство рассматриваются взаимоувязанно в рамках единого территориального хозяйственного комплекса. Взаимоувязка природных и общественных систем примерно одинаковой размерности методологически вполне правомерна. Наш опыт сравнения количественных измерений физико-географических провинций с характеристи- ками хозяйства показал возможность и полезность расчетов природных и природноресурсных потенциалов, их ввода в оценку условий экономической деятельности.

Если учесть ограниченность финансово-экономических и организационных ресурсов России и ее регионов, то следует признать целесообразным применение программно-целевого планирования не выше уровня субрегиона – геосистемы в границах двух–трех субъектов РФ. К таковым относятся, например, Кольско-Карельская, Двино-Печорская, Обь-Иртышская. Геосистемность же таких больших природно-экономических зон, как Арктика, Дальний и Ближний Север, весьма условна, усечена или искусственна. Например, у Севера в целом есть лишь один признак геосистемности – террито- рия водосбора Северного Ледовитого океана. В таком случае Север должен иметь природную южную границу по линии мирового водораздела. Так он рассматривается гидрологами и иногда – геологами, но это не соотносится с общими представлениями о Севере и его проблемах социально-экономического развития. Широтные природно-экономические зоны России не могут выступать в качестве объектов программного планирования. Конечно, программу развития, скажем, Арктики условно можно составить, однако это будет документ неконструктивного характера. Применять же программный метод управления целесообразно не к зонам, а интегрированным территориальным системам, соподчиненным с деятельностью конкретных распорядительных центров.

Список литературы Геосистемный подход к проблемам социально-экономического развития регионов Севера России

- Додин, Д.А. Устойчивое развитие Арктики (проблемы и перспективы) /Д.А. Додин. -СПб.: Наука, 2005. -283 с.

- Дынкин А.А. Международное сотрудничество в Артике: риски и возможности /А.А. Дынкин//Вестник РАН. -2015. -Т. 85. -№5-6. -С. 404-411.

- Лавёров, Н.П. Осваивать Арктику сложнее, чем космос /Н.П. Лавёров//Редкие земли. -2014. -№3. -С. 40-48.

- Лейзерович, Е.Е. Экономические микрорайоны России (сетка и типология) /Е.Е. Лейзерович. -М.: Трилобит, 2004. -128 с.

- Лукин, Ю.Ф. Российская Арктика в изменяющемся мире /Ю.Ф. Лукин. -Архангельск. -2012. -URL: http://arctic-and-north.com; http://narfu.ru/aan/(дата обращения: 25.12.2012).

- Пилясов, А.Н. Арктическое Средиземноморье: предпосылки формирования нового макрорегиона /А.Н. Пилясов//ЭКО. -2010. -№12. -С. 54-75.

- Пространство, люди, экономика Югры. Социально-экономическая трансформация Ханты-Мансийского автономного округа/под науч. ред. С.С. Артоболевского, О.Б. Глезера. -М.: Экономисть, 2007. -415 с.

- Селин, В.С. Приоритеты современных государственных стратегий развития арктических районов /В.С. Селин, Е.П. Башмакова//Регион: экономика и социология. -2013. -№1. -С. 3-22.