Геосистемный подход к сейсмогеологическому моделированию доюрского резервуара: от концептуальной модели до оценки запасов

Автор: Яневиц Р.Б., Горбунов П.А., Карих Т.М., Кудаманов А.И., Лебедев М.В., Мазниченко М.В., Соколовская О.А., Фищенко А.Н.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей углеводородов

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Месторождения, связанные с верхнеюрско-меловыми отложениями Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, в основном уже открыты. Соответственно дальнейшие перспективы связаны с нижними этажами осадочного чехла и верхней частью доюрского комплекса. Однако данные отложения залегают на больших глубинах и имеют крайне сложное геологическое строение. В этой ситуации, кроме увеличения объемов геолого-разведочных работ, огромное значение имеет повышение их эффективности, которая обеспечивается достоверностью геологической модели залежи. Логичность и непротиворечивость модели достигается путем вовлечения в процесс ее построения всех видов геолого-геофизических данных и использования корректных и эффективных методов и технологий комплексной интерпретации разнородной и разномасштабной информации. Для этого необходимо применение комплексного подхода к анализу исследований керна, данных ГИС, обработке и интерпретации сейсмических данных с использованием в качестве основы концептуальной геологической модели изучаемого объекта. В настоящей статье рассмотрен продуктивный объект, имеющий значительный потенциал нефтегазодобычи, - верхняя часть доюрского комплекса Северо-Варьеганского месторождения. Применение геосистемного подхода к анализу исследований керна, данных ГИС, обработке и интерпретации сейсмических данных позволило создать детальную сейсмогеологическую модель объекта

Концептуальная модель, геосистемный подход, доюрский комплекс, сейсмические данные, синхронная инверсия, упругие свойства

Короткий адрес: https://sciup.org/14128840

IDR: 14128840 | УДК: 550.8.05611 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-4-75-93

Текст научной статьи Геосистемный подход к сейсмогеологическому моделированию доюрского резервуара: от концептуальной модели до оценки запасов

Бурение на верхнюю часть доюрского комплекса для изучения геологического строения и нефтегазоносности глубокозалегающих горизонтов на Севе-ро-Варьеганской площади началось в 1984 г. К 1989 г. было пробурено 13 поисковых скважин. И тогда же началось изучение доюрского комплекса.

В работе С.В. Архипова и др. [1] высказано предположение, что выветрелые светло-серые глинисто-кремнистые сланцы залегают в замке эродированной синклинальной складки субмеридионального простирания. В.С. Бочкарев с соавторами [2] проанализировали данные по относительному возрасту объекта исследования и на основании этого сделали вывод, что он представляет собой антиклинальную складку субмеридионального простирания. Но основные выводы обеих работ совпадают.

-

1. Нефтеносность доюрского комплекса приурочена к коре выветривания преимущественно площадного типа, развитой по палеозойским черным сланцам и другим породам.

-

2. Коллекторы относятся к трещинно-поровому типу и характеризуются высокой неоднородностью по разрезу. При этом четкой взаимосвязи между коэффициентами пористости и проницаемости не наблюдается, что свидетельствует об их сложной фильтрационно-емкостной системе.

В 2003 г. в Институте геологии и геофизики СО РАН в рамках концепции «кора выветривания» было выполнено обобщение всех материалов [3]. Полученные результаты позволили сделать вывод, что высокоемкие и высокодебитные коллекторы в палеозойских отложениях развиты в пределах эрозионно-тектонических выступов, перекрытых флюидо-упорами раннеюрского возраста.

Столь разные выводы о природе формирования и геологическом строении объекта обусловлены тем, что вынос керна в старых скважинах очень небольшой, поэтому возникают проблемы его увязки с данными ГИС. Кроме того, в старых скважинах есть только стандартный комплекс ГИС.

Для изучения геологического строения и картирования зон развития коры выветривания в 2012 г. в пределах центральной части месторождения были выполнены сейсморазведочные работы МОГТ-3D. В основу интерпретации сейсмических данных была также положена концепция резервуара, представленного отложениями коры выветривания, развитой по палеозойским образованиям [4]. Соответственно, при проектировании бурения резервуары рекомендовалось искать в пределах предъюрских палеовыступов. Последующее бурение поисковой скважины, заложенной в пределах палеоподнятия, показало существенное расхождение между прогнозными эффективными толщинами резервуара и фактическими данными. В пробуренных позднее нескольких эксплуатационных скважинах также было выявлено значительное расхождение прогнозных и фактических параметров доюрского резервуара. Выполненный аудит предшествующих результатов обработки и интерпретации сейсмических материалов показал следующее.

-

1. Основная причина ошибок в прогнозе свойств резервуара — неадекватность концептуальной модели объекта реальной геологической ситуации. Такой вывод был сделан на основе анализа данных керна по новым скважинам.

-

2. Обработка 3D-сейсмических данных была выполнена по неоптимальному графу для интервала низов осадочного чехла и верхней части доюрского комплекса, что привело к большей неоднозначности кинематической и динамической интерпретации в интервале доюрского комплекса.

Несмотря на то, что при испытаниях всех новых скважин были получены промышленные притоки УВ, действующая геологическая модель, не подтверждающаяся бурением, существенно осложняла дальнейшее освоение данного объекта. Поэтому было решено построить новую сейсмогеологическую модель объекта, которая станет основой для проведения геолого-разведочных и эксплуатационных работ с использованием новых данных бурения и сейсморазведки. Для ее создания было необходимо решить следующие задачи:

-

– разработать новую концептуальную модель доюрского комплекса месторождения на основании данных, полученных по результатам бурения новых скважин;

-

– провести переобработку сейсмического материала для оптимизации параметров и процедур обработки для более точного восстановления отраженных волн в интервале залегания нижней части юрских отложений и верхней части доюрского комплекса;

-

– выполнить комплексную интерпретацию всех материалов и построить сейсмогеологическую модель доюрского комплекса с оценкой запасов УВ на ее основе.

Первые результаты концептуального моделирования и обоснование необходимости переобработки сейсмических данных приведены в публикациях [5–8]. Данная статья посвящена их систематизированному изложению.

Концептуальная геологическая модель доюрского комплекса

Как уже было отмечено, разные исследователи, имея в своем распоряжении один и тот же фактический материал, делали различные выводы о природе формирования и геологическом строении верхней части доюрского комплекса. Это обусловлено, прежде всего, наличием и качеством геолого-геофизических данных.

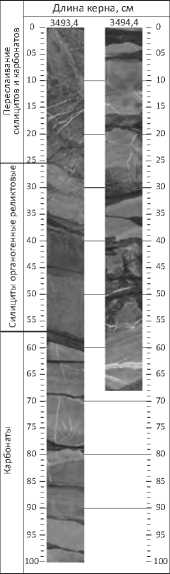

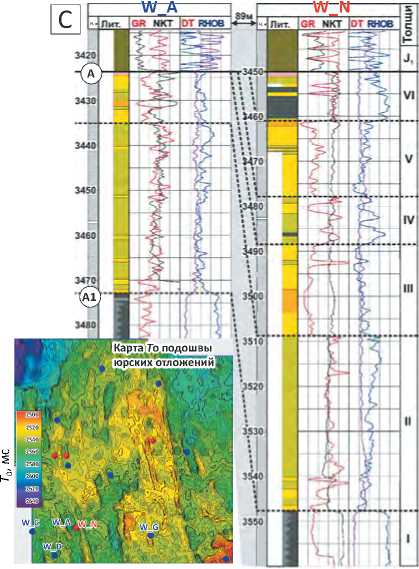

В последнее время в пределах Северо-Варье-ганской площади было пробурено несколько новых скважин, в которых проведен расширенный комплекс ГИС, включивший акустический широкополосный каротаж, плотностной гамма-гамма-каротаж, электроимиджер, ядерно-магнитный каротаж. В этих скважинах также был выполнен отбор изолированного керна, качество которого позволило выделить в разрезе доюрского комплекса петротипы и установить их стратиграфические взаимоотношения. По результатам макроскопического описания керна и петрографического изучения шлифов были выделены типы пород [5, 6]. При этом установлено, что коллекторами в доюрском комплексе являются обломочные силициты и псевдобрекчии и тектонические брекчии силицитов, реликтовые органогенные силициты и глинисто-кремнистые породы (рис. 1). Их пористость изменяется от 0,03 до 0,3 долей ед., а проницаемость варьирует от 0,01 · 10-3 до 102 · 10-3 мкм2. Изучение шлифов показало, что основным типом пористости в силицитах является пористость молдового типа, возникающая при постседиментационном растворении органических остатков. Так, особенностью породы, приведенной на рис. 1 G, является наличие многочисленных пор неправильной, призматической, округлой, линзовидной формы, размеры которых сильно варьируют от 0,002 до 0,55 мм, преобладают 0,01–0,2 мм. Внутренняя поверхность более крупных пор часто инкрустирована микродрузами кварца. Большинство пустот образовалось в результате растворения раковин — очертания пор повторяют форму органических остатков, встречаются поры неправильных извилистых очертаний, образовавшиеся при растворении участков цементирующей массы. Кроме того, в некоторых образцах отмечена пористость трещинного типа, возникшая при тектоническом воздействии (см. рис. 1 I, J).

Непосредственно под силицитами была выявлена кремнисто-карбонатная формация, обладающая значительно худшими фильтрационно-емкостными свойствами. По имеющимся данным (см. рис. 1 K, L, M), она сложена в основном мелко-тонкокристаллическими глинистыми известняками с реликтами органических остатков. При исследовании образца, приведенного на рис. 1 M, видно, что в основной кальцитовой микритовой массе неравномерно расположены реликты карбонатного раковинного детрита. Породу рассекают многочисленные разнонаправленные трещины и микротрещины шириной 0,02–2 мм, заполненные более поздним средне-мелко-тонкозернистым кальцитом. Пустотного пространства в шлифе не обнаружено. Кроме того, в рассматриваемой формации выявлены прослои био-кластово-интракластовых средне-мелкозернистых известняков с блоковым спаритовым мелко-тонкокристаллическим цементом (см. рис. 1 K) и прослои органогенных силицитов (см. макрофотографии керна на рис. 1). Ранее считалось, что эта формация являлась первичной по отношению к кремнистым корам выветривания.

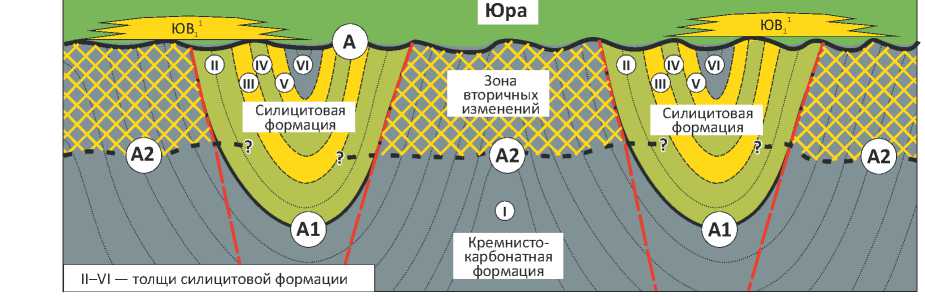

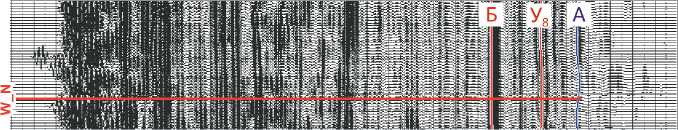

О первичной органогенно-осадочной природе силицитовой формации свидетельствуют текстурные особенности пород, многочисленные находки морской фауны, тонкое переслаивание силицитов и морских карбонатов (см. рис. 1). Следовательно, си-лицитовая формация занимает определенное место в стратиграфической последовательности палеозойских отложений. Этот вывод принципиально меняет подход к поиску резервуаров: искать их следует путем изучения внутренней тектоники палеозойского комплекса, а не палеоморфологии предъюрской эрозионной поверхности. В результате обобщения новых керновых данных, материалов ГИС и разработки объект исследования интерпретирован авторами статьи как осадочный комплекс, включающий шесть осадочных толщ различного литологического состава (рис. 2). Резервуарами УВ являются метаморфизованные осадочные толщи силицитов и глинисто-кремнистых пород. Установлено, что эти толщи залегают в осевых частях и на крыльях палеозойских узких синклинальных складок субмеридионального простирания, весьма вероятно, осложненных разломами в пределах внутрипалеозойских узких погруженных блоков. В палеозойских антиклиналях (или внутрипа-леозойских приподнятых блоках) под предъюрской эрозионной поверхностью залегает кремнисто-кар-бонатная формация. Данные разработки залежи показывают, что тела силицитов и карбонатов образуют единую гидродинамически связанную систему. Следовательно, выступы кремнисто-карбонатных пород, разделяющие силицитовые зоны, являются проницаемыми, вероятно, вследствие образования зон тектонической трещиноватости. Таким образом, предлагаемая авторами статьи модель объединяет элементы традиционных концепций. Принципиальным отличием от моделей, предложенных в предшествующих работах, является мелкоблоковая модель объекта.

Из представленной модели следует вывод, что блоковое строение объекта обусловливает сложный характер распространения продуктивных полей. И поэтому стратиграфические объемы резервуаров в соседних блоках могут существенно различаться, что при небольшом латеральном размере блоков является проблемой при количественной интерпретации данных сейсморазведки. Также на настоящий момент большой неопределенностью является значение внутрипалеозойских тектонических нарушений как факторов контроля нефтегазоносности.

Объектно-ориентированная переобработка сейсмических данных

Основной задачей объектно-ориентированной обработки полевых 3D-сейсмических данных было

Рис. 1. Обоснование первичной органогенно-осадочной природы силицитовой формации Fig. 1. Substantiation of original sedimentary-organic nature of silicite formation

A

B

H , м

T o , мс

Литология

NKT GR

DT RHOB

648 м

W_P

414 м

H , м

Карта Т подошвы 3480 юрских отложений

NKT GR

DT RHOB

H , м

Литология NKT GR

DT RHOB

J 1

V

IV

III

II

I

A — фото керна из скв. W_P, B — схема корреляции доюр-ского комплекса; фотографии основных петротипов в шлифах без анализатора (пустотное пространство пропитано эпоксидной смолой голубого цвета) (C–M): C, D — псевдобрекчия силицита реликтового органогенного, пористого, сла-бокаолинитизированная, сла-босидеритизированная, поры молдового типа, E — силицит органогенный (спонголит), пористый, слабоглинистый, слабосидеритизированный, F — силицит слабоглинистый, с реликтами органических остатков, слабосидеритизи-рованный, пористый, поры молдового типа, G — силицит реликтовый органогенный, пористый, размеры пор варьируют от 0,002 до 0,55 мм, H — силицит неравномерно пористый, трещиноватый, с кавернами, I — псевдобрекчия силицита пористая, с кавернами, с ОВ, J — тектоническая брекчия силицитов, заметны

D

E

неминерализованные про-

межутки между

обломками, K

крупными известняк

0,2 мм

биокластово-интракластовый средне-мелкозернистый с блоковым спаритовым мелкотонкокристаллическим цемен-

G

H

I

J

том, L

известняк мелко-

1 мм

K

1 мм

L

M

1 мм

2 ЕС 3 zz 4[

]7

9 ab ^ 10 Ф 11

тонкокристаллический глинистый, с реликтами органических остатков, слабопирити-зированный, M — известняк мелко-тонкокристаллический глинистый, с реликтами органических остатков, слабопири-тизированный.

Схема корреляции ( 1 – 10 ): 1 — юрские отложения, 2 — дресвяники, 3 — грубо-крупнообломочные си-лициты, 4 — силициты реликтовые органогенные,

глинисто-кремневые и кремневые породы,

6 — кремнисто-карбонатные породы, 7 — известняки, 8 — метадолериты, 9 — каолинит-сидеритовые п о р оды, 10 — литология по керну (а) и по ГИС (b);

11 — границы толщ

A — image of core from W_P well, B — pre-Jurassic

complex correlation chart; images of main petrotypes in thin sections without analyser (pore space is saturated with light-blue

epoxy resin) (C–M): C, D — pseudo-breccia of relict porous organic silicite, having weak kaolinisation, weak sideritisation, and mild-type pores, E — low-shale organic silicite (spongolite), porous, with weak sideritisation, F — low-shale silicite with organic relicts,

with weak sideritisation, porous, having mold-type pores, G — relict organic silicite, porous, pore size ranges from 0.002 to 0.55 mm, H — silicite with nonuniform porosity, fractured, with vugs, I — porous silicite pseudo-breccia with vugs, with OM, J — silicite tectonic breccia, with visible non-mineralised intervals between large fragments, K — bioclastic-intraclastic medium-fine-grained limestone with blocked fine-grained sparite cement, L — fine-crystalline shaly limestone, with organic relicts and weak pyritisation, M — fine-

crystalline shaly limestone, with organic relicts and weak pyritisation.

Correlation chart ( 1 – 10 ): 1 — Jurassic deposits, 2 — gruss-rocks, 3 — coarse clastic silicite, 4 — relict organic silicite, 5 — siliceous-argillaceous and siliceous rocks, 6 — siliceous-carbonate rocks, 7 — limestone, 8 — metadolerite, 9 — kaolinite-siderite rocks, 10 — lithology from core (а) and logs (b); 11 — boundaries of formations

Рис. 2. Концептуальная модель верхней части доюрского комплекса Fig. 2. Conceptual model of the upper part of Pre-Jurassic sequence

A

Юра

II

?

?

?

А2

?

I

А1

толщи силицитовой формации

—

Кремнисто-карбонатная формация

Силицитовая формация

Силицитовая формация

5 ' /

А2 м

ЮВ 1

ЮВ 1

IV VI

III V

А

II IV VI

III V

B

W_D

W_G

W_A-

- W_N

А

А

?

А1

Кремнисто-карбонатная формация

Силицитовая формация

Зона вторичных изменений

Зона вторичных изменений

А2

А – концептуальная модель строения разнородных резервуаров в верхней части доюрского комплекса, В – модель строения доюрского резервуара по профилю W_C – W_G, С – результаты корреляции толщ доюрского комплекса в скважинах-дублерах W_A и W_N.

1 — предъюрская эрозионная поверхность; 2 — подошва формации силицитов; 3 — нижняя граница зоны вторичных изменений; 4 — разрывные нарушения.

Толщи ( I–VI ): I — с относительно низкой радиоактивностью и высокой плотностью, вероятно преимущественно карбонатного состава (вскрытая мощность около 12 м), ( II–VI ): II — вероятно глинисто-кремневого состава с прослоями органоге нных си лицитов (видимая мощность около 40 м), III – вероятно силицитового состава (видимая мощность около 20 м), IV — вероятно глинисто-кремневого состава с прослоями органогенных силицитов и кремнистых карбонатов (видимая мощность около 11 м), V — преимущественно силицитового состава с прослоями глинисто-кремневых пород (вид имая мо щность около 17 м), VI — преимущественно кремнисто-карбонатного состава с пластами глинисто-кремневых пород и силицитов (видимая мощность около 11 м).

Остальн ые усл. о бозначения см. на рис. 1

A — conceptual model of the heterogeneous reservoirs structure in the upper part of the pre-Jurassic complex, В — model of the pre-Jurassic reservoir along the WC – WG profile, С — correlation results of the pre-Jurassic complex strata in secondary wells W_A and W_N.

1 — pre-Jurassic erosion surface, 2 — bottom of silicite formation, 3 — lower boundary of the zone of secondary alterations, 4 — faults.

Sequences ( I–VI ): I — with relatively low radioactivity and high density, probably having carbonate composition (exposed thickness is about 12 m), ( II – VI ): II — probably siliceous-argillaceous composition with organic silicite partings (visible thickness is about 40 m), III – probably silicite composition (visible thickness is about 20 m), IV — probably siliceous-argillaceous composition with organic silicite and siliceous carbonate partings (visible thickness is about 11 m), V — predominantly silicite composition with siliceous-argillaceous partings (visible thickness is about 17 m), VI — predominantly carbonate-siliceous composition with siliceous-argillaceous and silicite layers (visible thickness is about 11 m).

For other Legend items see Fig. 1

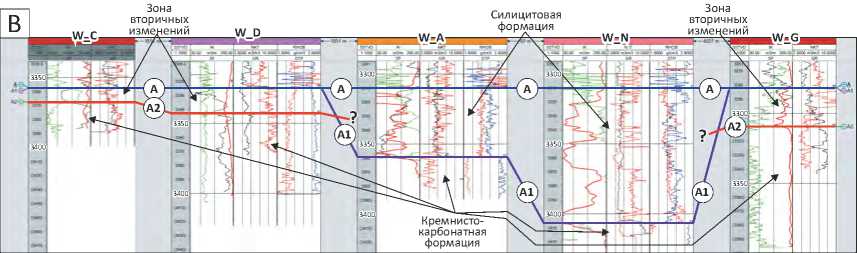

Рис. 3. Оценка параметров кратных волн-помех в целевом интервале по данным вертикального сейсмического профилирования Fig. 3. Estimation of multiples in the target interval using Vertical Seismic Profiling data

A

B

Время, мс

100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

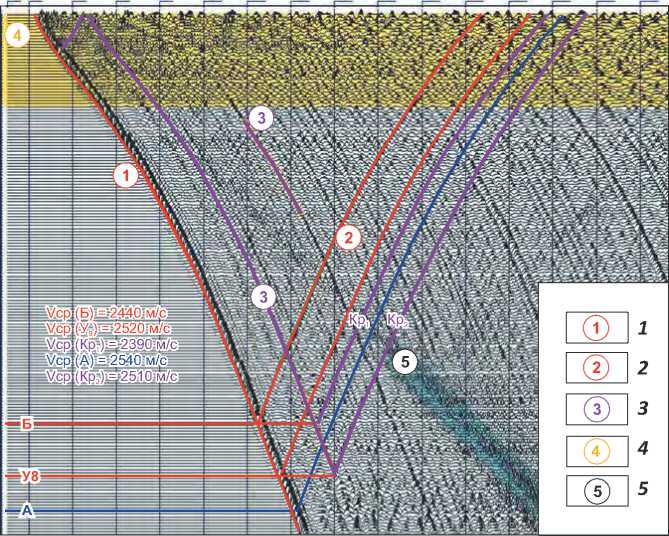

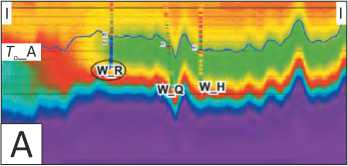

A — фрагмент вертикального сечения куба сейсмических данных, B — фрагмент поля вертикального сейсмического профилирования.

Типы волн ( 1 – 5 ): 1 — падающая продольная, 2 — отраженная продольная, 3 — кратные падающие, 4 — помеха «звон колонны», 5 — гидроволна

A — fragment of vertical slice of seismic cube, B — vertical seismic profile.

Wave types (1–5): 1 — incident P-wave, 2 — reflected P-wave, 3 — incident multiples, 4 — “column ringing” noise, 5 — mud wave максимальное повышение уровня полезной компоненты волнового поля в целевом интервале [7, 8]. Поставленная цель была достигнута с помощью тестирования всех процедур обработки, причем тестирование параметров и сравнение полученных результатов с предыдущими выполнялись в относительно узком временном окне, включавшем в себя низы осадочного чехла и верхнюю часть отложений доюрского комплекса.

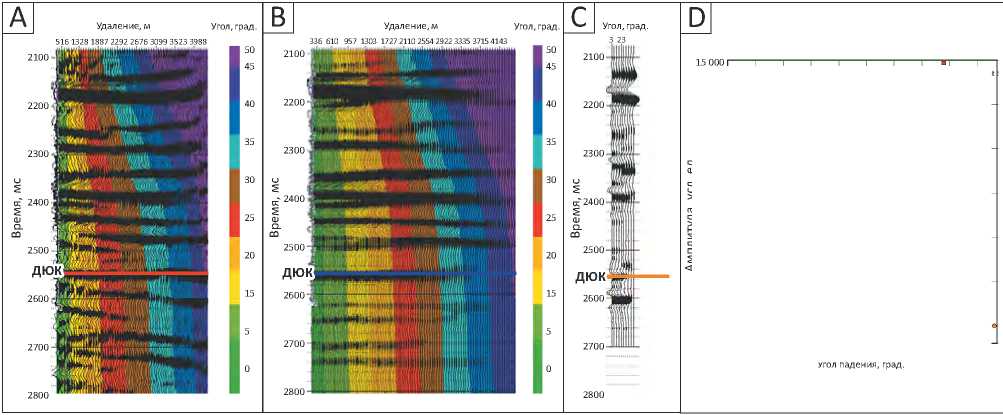

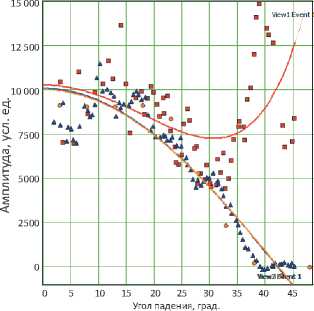

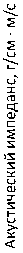

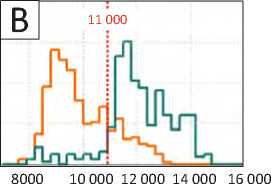

Как показал анализ данных вертикального сейсмического профилирования, кратные волны, регистрирующиеся в интервале отложений нижней юры и верхней части доюрского комплекса и искажающие волновую картину, формируются в верхней части разреза, в акустически контрастных отложениях кай- нозоя (рис. 3). С учетом данной информации в результате объектно-ориентированной обработки удалось выполнить эффективное подавление кратных волн. Кроме этого, переобработка позволила более точно восстановить истинные соотношения амплитуд сейсмической записи по сравнению со стандартной обработкой. Анализ зависимости амплитуды отражения от угла падения сейсмической волны по кровле до-юрского комплекса показал, что эта зависимость по материалам объектно-ориентированной обработки значительно лучше соответствует результатам сейсмического моделирования, чем аналогичная зависимость по материалам стандартной обработки (рис. 4).

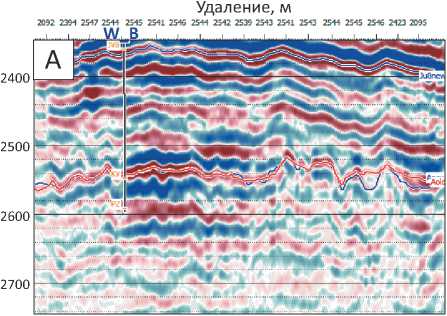

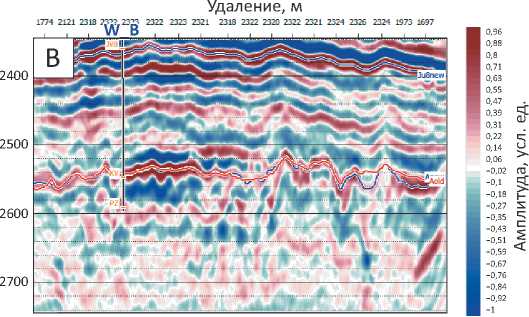

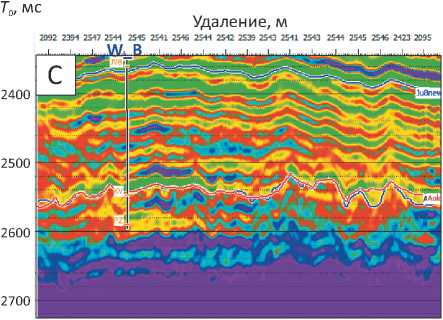

Для оценки качества объектно-ориентированной обработки по сравнению со стандартной был

Рис. 4. Зависимость амплитуд отражения по кровле доюрского комплекса от угла падения волны по данным стандартной, объектно-ориентированной обработки и результатам моделирования

Fig. 4. Amplitude of reflection from the pre-Jurassic Top as a function of wave incidence angle according to conventional object oriented processing and modelling results

□ 1 А 2 О 3

Сейсмограмма ( A – C ): А — после стандартной обработки, B — после объектно-ориентированной обработки, С — модельная; D — зависимость амплитуд отражения от угла падения волны по кровле доюрского комплекса.

Обработка ( 1 – 2 ): 1 — стандартная, 2 — объектно-ориентированная; 3 — модельные данные

Seismogram ( A – C ) : А — after conventional processing, B — after object oriented processing, С — model; D — amplitude of reflection as a function of wave incidence angle at the pre-Jurassic Top.

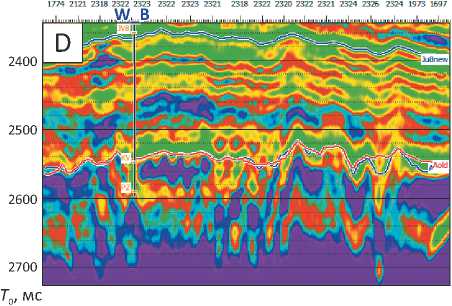

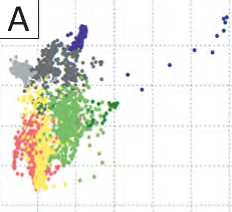

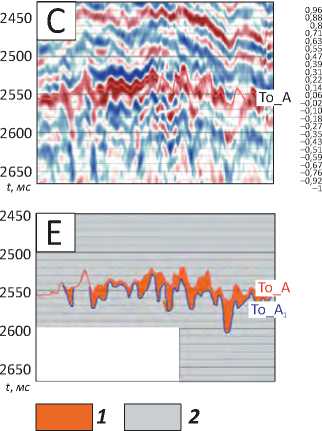

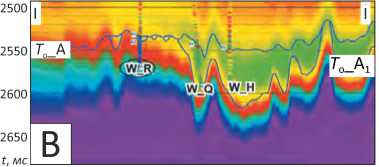

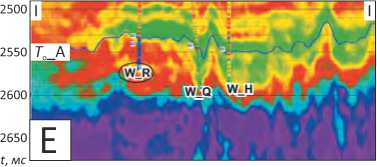

Processing (1–2): 1 — conventional, 2 — object oriented; 3 — model data выполнен экспресс-расчет акустической инверсии по обоим кубам с использованием одной и той же фоновой модели и статистического импульса. Несмотря на то, что амплитудно-частотные характеристики обоих кубов практически совпадают, волновая картина в интервале отложений нижней юры и доюрского комплекса существенно различается. Доюрский интервал по кубу стандартной обработки характеризуется наличием выдержанных осей синфазности, параллельных отражениям осадочного чехла (рис. 5). Благодаря эффективному подавлению многократных волн в процессе объектно-ориентированной обработки, как в волновом сейсмическом поле, так и в результатах инверсии, проявляется мелкоблоковое строение верхней части отложений палеозоя, полностью согласующееся с его концептуальной моделью (см. рис. 5).

Сейсмогеологическая интерпретация

Петрологическое и петрофизическое обеспечение сейсмогеологической интерпретации

На основании анализа данных керна пород верхней части доюрского комплекса было выделено восемь петрографических групп с различным набором минералого-литологических, физических и коллекторских свойств [5, 6]:

-

1) грубо-крупнообломочные силициты, тектонические брекчии и псевдобрекчии силицитов;

-

2) силициты реликтовые органогенные (пористые);

-

3) глинисто-кремневые и кремневые породы (уплотненные, с редкими реликтами органических остатков);

-

4) известняки тонко-мелкокристаллические (с обилием реликтов органических остатков);

-

5) кремнисто-карбонатные породы (с реликтами органических остатков);

-

6) метадолериты;

-

7) каолинит-сидеритовые породы;

-

8) метабазальты хлоритизированные.

Хотя метадолериты и метабазальты имеют один и тот же генезис и одинаковый вещественный состав, а отличаются только структурно, петротип «метабазальты хлоритизированные» выделен как подтип метадолеритов, так как характеризуется отличными от них упругими свойствами.

На основании анализа данных керна и ГИС были выработаны критерии выделения петротипов (табл. 1). Наилучшими резервуарами порового типа являются отложения преимущественно кремневого

Табл. 1. Характеристики петротипов доюрского комплекса Tab. 1. Characteristics of pre-Jurassic petrotypes

При выделении эффективных толщин в скважинах старого фонда, пробуренных на пресном глинистом буровом растворе, авторы статьи учитывали прямые качественные признаки проникновения фильтрата бурового раствора в пласт: наличие глинистой корки; приращение показаний микропотен-циал-зонда над показаниями микроградиент-зонда; радиальный градиент удельных электрических сопротивлений; отрицательные аномалии потенциалов собственной поляризации.

В скважинах, вскрывших доюрские отложения на соленом буровом растворе, выделение коллекторов сталкивается с определенными сложностями, так как часто не наблюдается градиента удельных электрических сопротивлений, аномалии потенциалов собственной поляризации имеют неясный характер. В данном случае важным критерием, свидетельствующим о проникновении фильтрата бурового раствора, является затухание волны Стоунли в проницаемых интервалах [9]. Анализ волны Стоунли, зарегистрированной в нескольких новых скважинах, показал, что признаки проникновения фильтрата бурового раствора в пласт имеются в интервале петро-типов 1–3, а для петротипов 4–7 признаки проникновения отсутствуют. При этом для петротипов 4–8 вполне возможно наличие трещинных коллекторов, однако обосновать критерии выделения эффектив-

Рис. 5. Сопоставление результатов стандартной и объектно-ориентированной обработки Fig. 5. Comparison of the results of conventional and object oriented processing

Т 0, мс

Т 0 , мс

Удаление, м

12500 12354

12208 12063

11917 11771

11625 11479

11333 11188

11012 10806

10750 10604

10458 10313

10167 10021

9875 9729

Вертикальное сечение куба после обработки (А, В): A — стандартной, B — объектно-ориентированной; акустический импенданс, рассчитанный по кубу после обработки (С, D): C — стандартной, D — объектно-ориентированной; E — сопоставление амплитудно-частотных характеристик

Vertical section of cube after processing (А, В): A — conventional, B — object oriented; Acoustic Impedance calculated from the cube after (С, D): C — conventional processing, D — object oriented processing; E — comparison of amplitude-frequency characteristics ных толщин по данным ГИС для них на данный момент не представляется возможным.

Петрофизическое обеспечение инверсионных преобразований

Для выполнения инверсионных преобразований сейсмических данных необходимо наличие информации о скоростях продольных, поперечных волн и плотности. В скважинах старого фонда выполнен только акустический каротаж по продольным волнам и плотностной каротаж. В современных скважинах, пробуренных с отбором керна, выполнен кросс-дипольный широкополосный акустический каротаж и плотностной каротаж аппаратурой зарубежных компаний. Подготовка скважинных данных для сейсмостратиграфической привязки и выполнения инверсий заключалась в оценке качества каротажа, проверке уровня показаний, коррекции показаний в случае искажений, а также в восстановлении значений акустического и плотностного каротажей на участках отсутствия записи. В интервалах нижней части котухтинской свиты и верхней части доюрского комплекса для расчета значений скоростей продольных, поперечных волн и плотности при естественном насыщении выполнялось петроупру-гое моделирование.

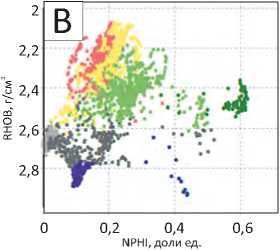

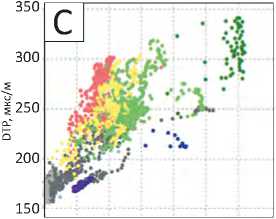

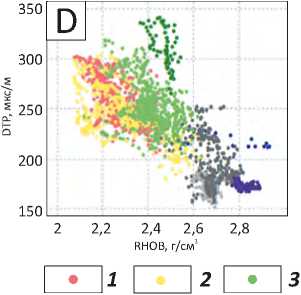

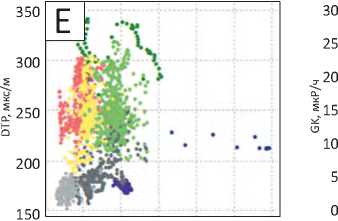

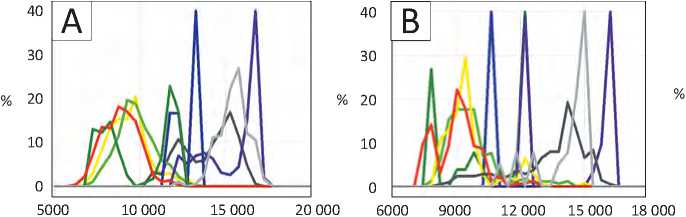

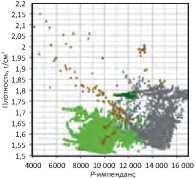

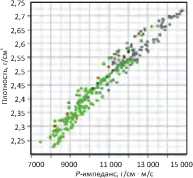

Рис. 6. Сопоставление выделенных по керну петротипов в интервале доюрского комплекса в полях геофизических параметров Fig. 6. Comparison of petrotypes identified in core from the pre-Jurassic interval in the fields of geophysical parameters

2,8

1 2,6

I 2,4

2,2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

NPHI, доли ед.

0 5 10 15 20 25 30

GK, мкР/ч

0 5 10 15 20 25 30

GK, мкР/ч

Ш 4 И 5 И 6 и 7^8

Распределение петротипов в полях сопоставлений: А — гамма-каротаж и гамма-гамма плотностной каротаж, B — нейтронный каротаж и гамма-гамма плотностной каротаж, С — нейтронный каротаж и акустический каротаж, D — гамма-гамма плотностной каротаж и акустический каротаж, E — гамма-каротаж и акустический каротаж, F — нейтронный каротаж и гамма-каротаж. Петротипы ( 1 – 8 ): 1 — грубообломочные силициты, 2 — органогенные силициты, 3 — глинисто-кремнистые породы, 4 — известняки, 5 — кремнисто-карбонатные породы, 6 — метадолериты, 7 — каолинит-сидеритовые породы, 8 — метабазальт хлоритизированный

Distribution of petrotypes in comparison fields: A — gamma-ray and gamma-gamma density logs, B — neutron logs and gamma-gamma density logs, C — neutron logs and acoustic logs, D — gamma-gamma density logs and acoustic logs, E — gamma ray and acoustic logging, F — neutron logging and gamma ray logging. Petrotypes ( 1 – 8 ): 1 — coarsely fragmented silicite, 2 — organic silicite, 3 — siliceous-argillaceous rocks, 4 — limestone, 5 — siliceous-carbonate rocks, 6 — metadolerite, 7 — kaolinite-siderite rocks, 8 — chloritic metabasalt

Моделирование упругих свойств включало следующие этапы:

-

– определение упругих модулей флюида при пластовых условиях;

-

– определение упругих модулей компонент твердой матрицы породы;

-

– определение упругих модулей пористой среды;

-

– определение упругих модулей насыщенной породы;

-

– оценка ошибок.

Входными данными являлись: коэффициент пористости, объемные доли глин, карбонатов, кремнистого материала, коэффициент водонасыщенности промытой зоны, тренд изменения пористости глин по глубине, а также учитывались данные о пластовой температуре, пластовом давлении, минерализации пластовых вод, плотности сепарированной нефти, газовом факторе, относительной плотности газа. В процессе моделирования упругих параметров была протестирована и в дальнейшем использована для низов осадочного чехла двухкомпонентная песчано-глинистая модель и трехкомпонентная модель (кремнистый материал SiO2, глины, карбонаты) для отложений доюрского комплекса. По формуле Вуда и Бри [10] рассчитывались значения объемного модуля и плотности смеси пластового флюида. При смешивании компонентов для расчета объемного модуля и модуля сдвига использовалось осреднение Фойгта – Реусса – Хилла. Для определения упругих модулей пористой среды применялась самосогласованная (Self-Consistent) модель, показавшая лучшую сходимость с измеренными данными; для расчета упругих модулей насыщенной породы — метод флюидозаме-щения Гассмана. Сначала моделировались упругие модули частично промытой породы для сопоставления и получения удовлетворительного схождения с измеренными данными. Затем моделировались упругие модули породы с естественным (природным) насыщением. Расчет аспектных соотношений (αпор) выполнялся на основании измеренных дан-

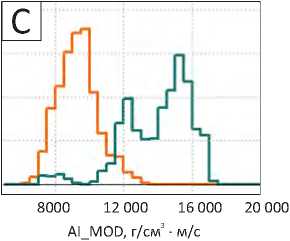

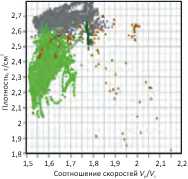

Рис. 7. Литологическое разделение интервала доюрского комплекса по упругим параметрам Fig. 7. Lithologic classification of pre-Jurassic sequence according to elastic parameters

AI_MOD, г/см3· м/c

AI_filter, г/см3· м/c

8000 12 000 16 000

AI_filter, г/см3 . м/c

S1 ZZ 2Q3I —4 ZZ 5 — I6I I7

I — I8 9I — I 10

С учетом всех петротипов по акустическому импедансу (А, В): А — в масштабе ГИС, B — в сейсмической полосе частот 50/70 Гц; с учетом объединенных петротипов по акустическому импедансу (С, D): С — в масштабе ГИС, D — в сейсмической полосе частот 50/70 Гц; с учетом всех петротипов в поле сопоставления акустического импеданса и параметра V p/ V s (Е, F): Е — в масштабе ГИС, F — в сейсмической полосе частот 50/70 Гц.

-

1 — грубообломочные силициты; 2 — органогенные силициты; 3 — глинисто-кремнистые породы; 4 — известняки; 5 — кремнисто-карбонатные породы; 6 — метадолериты; 7 — каолинит-сидеритовые породы; 8 — метабазальт хлоритизиро-ванный; 9 — петротипы 1–3 (см. табл. 1); 10 — петротипы 4–8 (см. табл. 1).

Остальные усл. обозначения см. на рис. 6

Taking into account all petrotypes in accordance with Acoustic Impedance (А, В): А — on the logging scale, B — in seismic frequency bandwidth 50/70 Hz; combined petrotypes in accordance with Acoustic Impedance (С, D): С — on the logging scale, D — in seismic frequency bandwidth 50/70 Hz; taking into account all petrotypes in the field of Acoustic Impedance and V p/ V s parameter comparison (Е, F): Е — on the logging scale; F — in seismic frequency bandwidth 50/70 Hz.

-

1 — coarsely fragmented silicite, 2 — organic silicite, 3 — siliceous-argillaceous rocks, 4 — limestone, 5 — siliceous-carbonate rocks, 6 — metadolerite, 7 — kaolinite-siderite rocks, 8 — chloritic metabasalt, 9 — petrotypes 1–3 (Table 1); 10 — petrotypes 4–8 (Table 1).

For other Legend items see Fig. 6

ных. Полученные значения α пор функционально связывались со значениями коэффициентов пористости, глинистости, вертикальной глубины. Используя полученную функцию, рассчитывались значения α пор, которые подавались на вход рабочего графа для расчета модельных значений объемной плотности и скоростей продольных и поперечных волн породы. Моделирование не применялось в низах осадочного чехла к углистым и уплотненным интервалам, а также в разрезе доюрского комплекса для петротипов 6–8 (метадоле-риты, каолинит-сидеритовые породы, метабазальты), имеющих сложный минеральный состав.

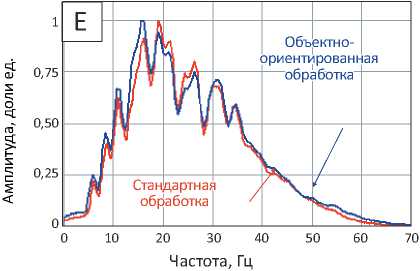

Анализ возможности петрологического разделения пород в полях упругих параметров (рис. 7) по- казал, что в масштабе ГИС существует возможность разделения силицитов и глинисто-кремнистых пород (петротипы 1–3) от карбонатных пород (петроти-пы 4, 5) и метадолеритов (петротип 6) в поле акустического импеданса (см. рис. 7 А, C). Однако значения акустического импеданса каолинит-сидеритовых пород (петротип 7) и метабазальтов хлоритизирован-ных (петротип 8) частично расположены в области низких значений и перекрываются со значениями для петротипов 1–3. При этом в поле сопоставления акустического импеданса и отношения скоростей Vp/ Vs в масштабе ГИС (см. рис. 7 E) петротипы 1–3 уверенно отделяются от петротипов 4–8. При переходе в сейсмический масштаб перекрытие упругих свойств разных петротипов увеличивается (см. рис. 7 B, D, F), но возможность разделения сохраняется, что является предпосылкой для выполнения синхронной инверсии сейсмических данных.

Акустическая инверсия куба сейсмических данных

Акустическая инверсия суммарного куба была выполнена с использованием низкочастотной фоновой модели, построенной по скважинным данным, проинтерполированным в пределах куба с учетом опорных отражающих горизонтов: Б — кровля баженовской свиты; Тюв8 — кровля пласта ЮВ8; А — подошва юрских отложений. Акустическая инверсия позволила в значительной мере устранить эффект волновой интерференции и улучшить отображение силицитовых отложений, имеющих в целом пониженные значения акустической жесткости.

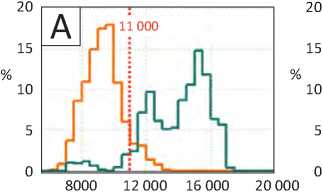

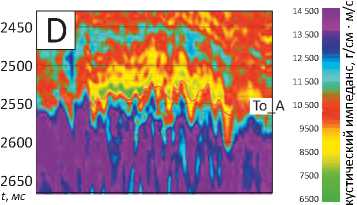

Анализ данных ГИС показал, что по граничному значению акустического импеданса 11 000 м/с ∙ г/см3 петротипы-коллекторы (1–3) достаточно хорошо отделяются от петротипов-неколлекторов (4–8). Для оценки возможности данного разделения по результатам инверсии из куба акустического импеданса были извлечены трассы в точках скважин. Их анализ показал, что разделение, наблюдаемое по данным ГИС, сохраняется и в результатах инверсии, что позволило:

-

1) получить куб литологии, по которому в первом приближении было выполнено прослеживание границы А1, отождествляемой с подошвой силицитовой формации (рис. 8);

-

2) использовать ее при построении фоновой модели для синхронной инверсии.

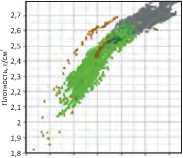

Синхронная инверсия куба сейсмических данных

Как показывают результаты анализа упругих свойств, достаточно уверенное разделение разреза по петротипам можно выполнить лишь в поле нескольких упругих параметров, для прогнозирования которых по сейсмическим данным в настоящее время широко применяется синхронная инверсия.

Синхронная инверсия — это метод инверсии сейсмических данных до суммирования, в котором используются либо частичные суммы, либо непосредственно сейсмограммы. При выполнении синхронной инверсии отдельно оцениваются импульсы для каждой угловой суммы или диапазона углов отражения, что позволяет компенсировать эффекты изменения амплитудного, частотного и фазового диапазонов, зависимые от удаления, благодаря чему получается более тонкослоистая модель геологической среды [11]. В результате получаются кубы P - и S -импедансов ( Z p и Z s), куб отношения скоростей V p/ V s и куб плотности (ρ).

Получаемые в результате синхронной инверсии упругие параметры являются свойствами пород, ко- торые могут напрямую соотноситься с фильтрационно-емкостными свойствами коллектора. Финальные модели упругих параметров наиболее оптимально воспроизводят входные сейсмические данные, так как это является частью оптимизации сейсмической инверсии.

В данной статье синхронная инверсия была выполнена с использованием двух вариантов фоновой модели: одна была построена с использованием только опорных отражающих горизонтов Б, Тюв8 и А, а при построении второго варианта модели кроме опорных горизонтов использовалась граница А1, прослеженная по кубу импедансов, полученному в результате акустической инверсии, и отождествляемая с подошвой силицитовой формации.

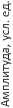

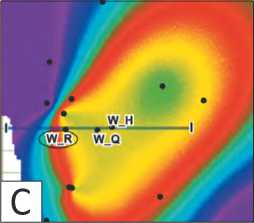

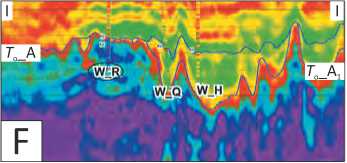

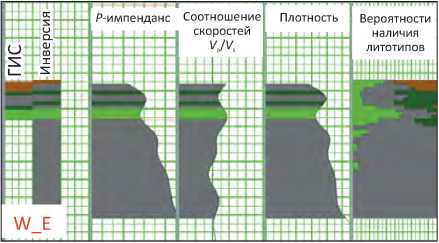

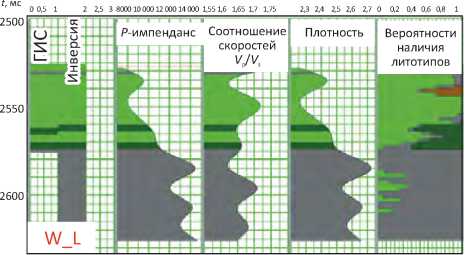

Затем с использованием обоих вариантов фоновой модели был выполнен подбор параметров для выполнения синхронной инверсии, оценка точности данного преобразования и расчет двух вариантов кубов упругих параметров. Визуальный анализ результатов инверсии показывает (рис. 9), что учет границы А1 при построении фоновой модели для инверсии позволил ограничить по площади зоны распространения областей с пониженными значениями упругих свойств, задать толстослоистую упругую модель, соответствующую концептуальной модели строения верхней части доюрского комплекса (см. рис. 2), и, соответственно, более точно восстановить упругие параметры пород этого интервала, что подтверждается скважинными данными, не использованными при построении фоновой модели. Поэтому для построения сейсмогеологической модели верхней части доюрского комплекса и продуктивных отложений нижней юры был использован именно этот вариант инверсии.

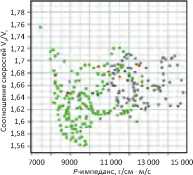

Интерпретация результатов синхронной инверсии

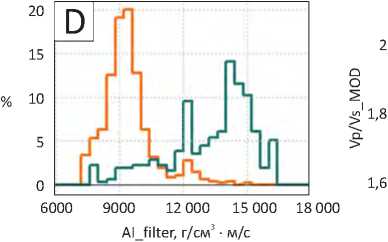

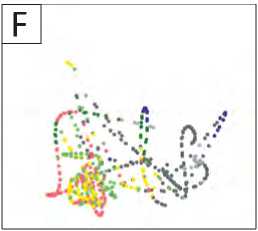

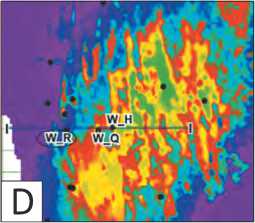

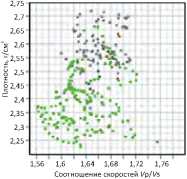

По результатам выполненного анализа связей петрофизических характеристик с упругими свойствами установлено, что литологическое разделение изучаемого интервала по данным ГИС лучше всего происходит в полях нескольких упругих параметров (рис. 10 А). Поэтому для дальнейшей интерпретации результатов синхронной инверсии из полученных кубов упругих параметров были извлечены трассы в точках скважин, которые учитывались при построении модели для инверсии, и выполнен анализ полученных результатов (см. рис. 10 B).

Можно отметить, что в целевом интервале, как по данным ГИС, так и по результатам инверсии, происходит перекрытие упругих свойств для разных литологических разностей, что создает неопределенность в описании свойств пласта. Для учета неопределенности в зонах перекрытия петротипов в настоящее время используют объемную интерпретацию результатов инверсии, основанную на байесовской классификации [12]. Полученные результаты могут свиде-

Рис. 8. Картирование подошвы силицитовой формации в интервале доюрского комплекса Fig. 8. Mapping of silicite formation Bottom in the interval of pre-Jurassic sequence

AI_logs, г/см3 . м/c

AI_new_sales, г/см3 . м/c

Т 0 , мс

Разделение петротипов (А, В): A —по акустическому импедансу в масштабе ГИС, B — по результатам акустической инверсии; вертикальное сечение (С–E): C — амплитудного сейсмического куба, D — куба акустического импеданса, E — куба литологии; F — карта Т 0 подошвы юрских отложений. Литология ниже ОГ А : 1 — петротипы 1–3, 2 — петротипы 4–8.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 7

Petrotypes classification (А, В): A — in accordance with Acoustic Impedance on the logging scale, B — according to the results of Acoustic Inversion; vertical section (С–E): C — seismic amplitude cube, D — Acoustic Impedance cube, E — lithology cube; F — T 0 map of the bottom of the Jurassic deposits. Lithology below А Reflector : 1 — petrotypes 1–3, 2 — petrotypes 4–8.

For other Legend items see Fig. 7

тельствовать не только о том, что нахождение того или иного петротипа в данном определенном месте является наиболее вероятным, но также показывают, с какой вероятностью он находится в данной точке. В результате получается куб литологии, представляющий собой распределение наиболее вероятных пет-ротипов, а также кубы вероятности наличия каждого из петротипов.

Для уменьшения неоднозначности интерпретации вначале было проведено укрупнение петроти-пов, выделенных в результате совместного анализа керновых и каротажных данных. Петротипы объединялись по сходству коллекторских и упругих свойств разных литологических разностей. В результате для сейсмической интерпретации интервала верхней части доюрского комплекса были получены следующие объединенные петротипы:

– силициты — объединены петротипы различных силицитов, глинисто-кремневых и кремневых пород, характеризующихся наличием поровых объемов;

– карбонаты — объединены петротипы различных известняков кремнисто-карбонатных и глини-сто-кремнисто-карбонатных пород, не имеющих поровых объемов;

– метабазальты — включены петротипы хлори-тизированных метабазальтов и каолинит-сидерито-вых пород;

– неколлекторы — все отложения нижней юры.

Как показала оценка качества выполнения синхронной инверсии, упругие параметры были восстановлены с высокой точностью (погрешность в среднем составила около 9 %), поэтому вероятностная

Рис. 9. Сопоставление результатов инверсионных преобразований по двум вариантам фоновых моделей в интервале доюрского комплекса

Fig. 9. Comparison of inversion results for two versions of background models in pre-Jurassic interval

Акустический импеданс, г/см · м/c

2650 t , мс

16 000

15 667

15 333

15 000

14 667

14 333

14 000

13 667

13 333

13 000

12 667

12 333

12 000

11 667

11 333

11 000

10 667

10 333

10 000 9667

13 000

12 625

12 250

11 875

11 500

11 125

10 750

10 375

10 000

16 000

15 667

15 333

15 000

14 667

14 333

14 000

13 667

13 333

13 000

12 667

12 333

12 000

11 667

11 333

11 000

10 667

10 333

10 000 9667

2650 t , мс

13 000

12 625

12 250

11 875

11 500

11 125

10 750

10 375

10 000

Вертикальное сечение фоновой модели Р -импеданса, построенной (A, B): A — без учета границы А1, B — с учетом границы A1; карта среднего значения Р -импеданса в окне ОГ А+50 мс по фоновой модели, построенной (С, D): C — без учета границы А1, D — с учетом с учетом границы A1; вертикальное сечение куба Р -импеданса, полученного в результате синхронной инверсии с использованием фоновой модели, построенной (E, F): E — без учета границы А1, F — с учетом границы A1; карта среднего значения Р -импеданса в окне ОГ А+50 мс по кубу Р -импеданса, полученному в результате синхронной инверсии с использованием фоновой модели, построенной (G, H): G — без учета границы А1, H — с учетом границы A1

Vertical section of P -impedance background model created (A, B): A — taking no account of А1 boundary, B — taking account of А1 boundary; map of average P -impedance in the window А Reflector+50 ms created using the background model (С, D): C — taking no account of А1 boundary, D — taking account of А1 boundary; vertical section of P -impedance cube obtained using simultaneous inversion with the background model created (E, F): E — taking no account of А1 boundary, F — taking account of А1 boundary; map of average P -impedance in the window А Reflector+50 ms created using P -impedance cube obtained as a result of simultaneous inversion with the use of the background model created (G, H): G — taking no account of А1 boundary, H — taking account of А1 boundary

Рис. 10. Вероятностная интерпретация результатов инверсионных преобразований

Fig. 10. Probabilistic interpretation of the results of inversion transformations t, мс

4000 6000 8000 10 000 12 000 14 000 16 000

P -импенданс

A

B

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 8000 10 000 12 000 14 000 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

t , мс 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 8000 10 000 12 000 14 000 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Р -импенданс

™

Соотношение скоростей V p / V s

Плотность

и»

Вероятности наличия

литотипов

W_R

С

Литологическое разделение верхней части доюрского комплекса в полях сопоставления упругих параметров (А, В): А — по данным ГИС, B — по результатам инверсии; C — контроль качества литологического разделения в точках скважин.

Породы ( 1 – 4 ): 1 — силицит (51,33 %), 2 — известняк (44,6 %), 3 — метабазальт (1,75 %), 4 — неколлектор (2,32 %); 5 — скважина, материалы которой не использованы при построении фоновых моделей

Lithologic classification of the upper part of pre-Jurassic sequence (А, В): А — in the fields of elastic parameters comparison according to well logging data, B — lithologic classification of the upper part of pre-Jurassic sequence in the fields of elastic parameters comparison according to inversion results, C — quality control of lithological classification on well sites.

Rocks ( 1 – 4 ): 1 — silicite (51.33 %), 2 — limestone (44.6 %), 3 — metabasalt (1.75 %), 4 — non-reservoir (2.32 %); 5 — well the materials of which were not used in background models building

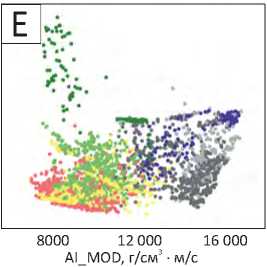

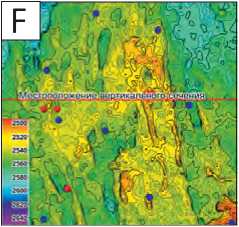

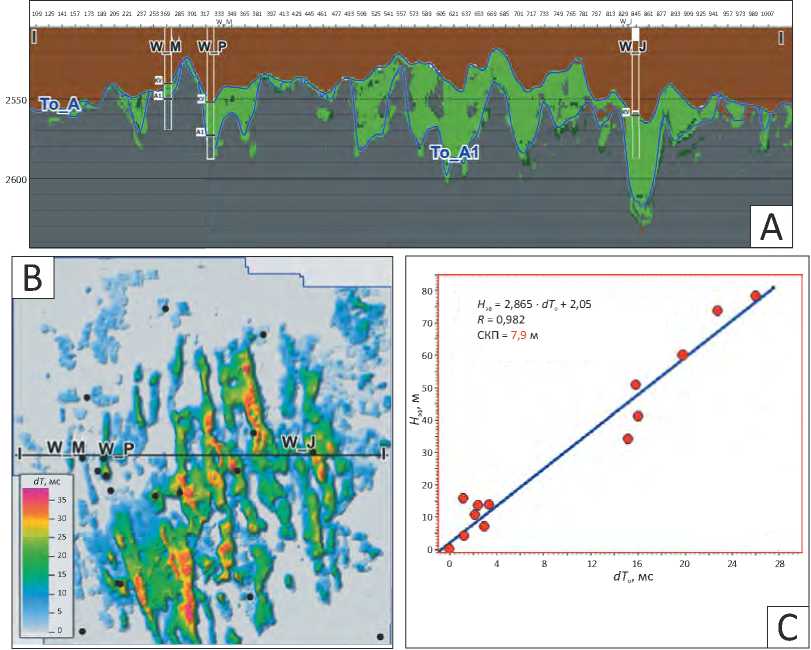

Рис. 11. Картирование подошвы силицитовой формации и прогноз ее эффективных толщин Fig. 11. Mapping of silicite formation Bottom and prediction of its net thickness

W м

B dT, мс

Н эф = 2,865 . dT o + 2,05

R = 0,982

СКП = 7,9 м

12 16 20

dT o , мс

109 125 141 157 173 189 205 221 237 253 369 285 301 317 333 349 365 381 397 413 429 445 461 477 493 509 525 541 557 573 589 605 621 637 653 669 685 701 717 733 749 765 781 797 813 829 845 861 877 893 909 925 941 957 973 989 1007

2550 iToVA’

№ Ат

A

С

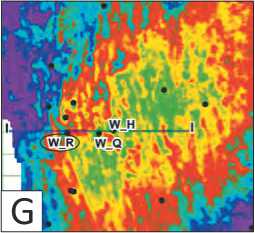

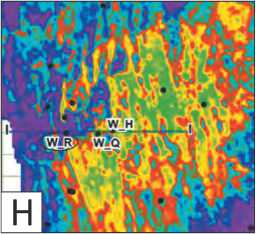

A — вертикальное сечение куба литологии, полученного в результате вероятностной интерпретации данных синхронной инверсии, B — карта временной мощности литотипа силицит, C — зависимость эффективных толщин доюрского резервуара от временной мощности петротипа силицит.

-

1 — отложения нижней юры, 2 — метабазальт, 3 — карбонат, 4 — силицит

A — vertical section of lithology cube obtained as a result of probabilistic interpretation of simultaneous inversion data, B — map of time thickness of “silicite” lithotype, C — net thickness of pre-Jurassic reservoir as a function of time thickness of “silicite” petrotype.

-

1 — Lower Jurassic deposits, 2 — metabasalt, 3 — carbonate, 4 — silicite

интерпретация результатов инверсии была выполнена в трех параметризациях (см. рис. 10): 1) V p V s / Р -импеданс; 2) плотность / Р -импеданс; 3) плотность / V p V s .

Выполняя по скважинам сопоставление результатов вероятностной интерпретации данных синхронной инверсии, можно отметить, что в целевом интервале прогноз достаточно хорошо совпадает с реальными данными, в том числе и по скважинам, материалы которых не использованы при построении фоновых моделей упругих параметров для выполнения инверсионных преобразований (см. рис. 10 C).

По полученному кубу литологии была уточнена корреляция границы А1, отождествляемой авторами статьи с подошвой силицитовой формации (рис. 11). Результирующая карта временной́ мощности резервуара в интервале доюрского комплекса показала

достаточно высокую связь с эффективными толщинами силицитовой формации, что позволило выполнить их прогноз.

В результате количественной интерпретации данных 3D-сейсморазведки удалось добиться существенной детализации контуров распространения коллектора и продуктивных полей. Существенное изменение моделей залежей привело к значительному увеличению объемов запасов (табл. 2).

Заключение

Анализ и обобщение новых литологических и петрофизических данных позволили сделать вывод, что доюрские резервуары Северо-Варьеганской площади связаны с первично осадочной силицитовой формацией, которая занимает определенное место в стратиграфической последовательности палеозойских отложений. Она сохранилась от предъюрского

Табл. 2. Изменение запасов свободного газа и конденсата по доюрскому комплексу Северо-Варьеганского месторождения по авторской модели в сравнении с запасами, стоящими на балансе в пределах куба сейсмических данных 3D

Tab. 2. Changes in free gas and condensate content in pre-Jurassic sequence of the North Varyogan field: comparison of the author’s model and state-registered reserves within 3D seismic volume

|

Категория запасов |

Изменение площади газоносности, % |

Изменение объема газосодержащих пород, % |

Изменение начальных геологических запасов газа, % |

|

В 1 |

–29,9 |

–27,5 |

–17,4 |

|

В 2 |

+47,4 |

+80,7 |

+127 |

|

В 1 + В 2 |

+11,5 |

+23,4 |

+45,9 |

Список литературы Геосистемный подход к сейсмогеологическому моделированию доюрского резервуара: от концептуальной модели до оценки запасов

- Архипов С.В., Боркун Ф.Я., Питкевич В.Т., Пятков М.И., Фаин Ю.Б. Коллекторы доюрско-юрского комплекса Северо-Варьеганской площади // Геология нефти и газа. - 1989. - № 5. - С. 27-29.

- Бочкарев В.С., Грищенко А.И., Лещенко В.Е., Мамлеев Р.Ш., Онищук Т.М. Палеозойские отложения — новое направление разведочных работ на нефть и газ на юго-востоке Западной Сибири // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 1996. -№ 1. - С. 2-8.

- Кирда Н.П., Паромов И.В., Смирнова В.В. и др. Геологическое развитие и строение доюрских комплексов центральных и восточных районов ХМАО, перспективные направления поисково-оценочных работ на нефть и газ // Перспективы нефтегазоносности палеозойских отложений на территории Ханты-Мансийского автономного округа: научно-практическая конференция «Круглый стол» (12 февраля 2003 г.). - 2003. - С. 1-18.

- Лебедев М.В., Соколовская О.А., Яневиц Р.Б. Методика и результаты прогноза коллекторов в коре выветривания Северо-Варьеганского месторождения // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2014. - № 3. - С. 4-12.

- Фищенко А.Н., Романчев М.А., Сильянов В.В., Зеленов И.А., Карих Т.М., Яцканич Е.А., Габдрахманова К.А., Кудаманов А.И., Соколовская О.А., Яневиц Р.Б., Лебедев М.В. Концептуальная геологическая модель верхней части доюрского комплекса Северо-Варьеганского месторождения // Сборник научных трудов ТННЦ. - 2017. - № 3. - С. 220-234.

- Кудаманов А.И., Карих Т.М., Лебедев М.В. О происхождении кремнистых отложений девона Западной Сибири на примере Северо-Варьеганского месторождения // Нефтяное хозяйство. - 2017. - № 11. - С. 82-85. DOI: 10.24887/0028-2448-2017-11-82-85.

- Фищенко А.Н., Лебедев М.В., Мазниченко М.В., Соколовская О.А., Яневиц Р.Б. Новые данные о геологическом строении нефтегазоносного резервуара в верхней части доюрского комплекса Северо-Варьеганского месторождения // Нефтяное хозяйство. - 2018. - № 3. -С. 13-17. DOI: 10.24887/0028-2448-2018-3-13-17.

- Фищенко А.Н., Горбунов П.А., Лебедев М.В., Мазниченко М.В., Соколовская О.А., Яневиц Р.Б. Новые результаты изучения геологического строения верхней части доюрского комплекса Северо-Варьеганского месторождения // Сборник научных трудов ТННЦ. - 2018. -№ 4. - С. 56-69.

- Добрынин С.В., Стенин А.В. Оценка проницаемости и динамической пористости по данным широкополосного акустического каротажа // Каротажник. - 2008. - № 4. - С. 45-49.

- Mavko G., Mukerji T., Dvorkin J. The rock physics handbook. Tools for seismic analysis in porous media. - Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009. DOI: 10.1017/CBO9780511626753.

- Hampson D.P., Russell B., Bankhead B. Simultaneous Inversion of Pre-stack Seismic Data // Geohorizons. - 2006. - С. 13-17.

- Doyen P.M. Seismic Reservoir Characterization: An Earth Modelling Perspective. - EAGE, 2007. DOI: 10.3997/9789073781771.