Геостратегические территории Дальнего Востока: новый теоретический подход как ответ на "большие вызовы" для общества, государства и науки

Автор: Сенин А.В.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 4 т.12, 2024 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье предложен новый подход к типологии геостратегических территорий, расположенных на Дальнем Востоке, по степени их уязвимости перед наиболее значимыми экономическими вызовами. С этой точки зрения была изучена отраслевая структура ВРП вышеназванных регионов в 2012-2022 годах. С помощью применения индекса Херфиндаля - Хиршмана на основании данных Росстата был рассчитан уровень сбалансированности экономики каждого региона. Было показано, что регионы ДФО с низким уровнем диверсификации региональной экономики имеют высокий уровень ВРП на душу населения, тогда как субъекты РФ, отстающие по данному показателю, отличаются достаточно сбалансированной структурой валового регионального продукта. Таким образом, был сделан вывод о необходимости разделения геостратегических территорий ДФО на две группы. В первую группу должны войти субъекты РФ, для которых первоочередной задачей является повышение подушевого валового регионального продукта до среднероссийского уровня. Вторая же должна включать регионы, основной проблемой развития которых является недостаточная степень диверсификации экономики. Была оценена степень эффективности одного из главных экономических инструментов по решению вышеназванной проблемы - основных преференциальных режимов ведения предпринимательской деятельности. На основании анализа статистики Росстата был сделан вывод о недостаточной эффективности данных режимов и необходимости их дальнейшего совершенствования.

Геостратегическая территория, дальний восток, стратегия пространственного развития, структура валового регионального продукта, индекс херфиндаля - хиршмана, субъекты рф

Короткий адрес: https://sciup.org/149147595

IDR: 149147595 | УДК: 332.142 | DOI: 10.15688/re.volsu.2024.4.5

Текст научной статьи Геостратегические территории Дальнего Востока: новый теоретический подход как ответ на "большие вызовы" для общества, государства и науки

DOI:

Понятие «геостратегическая территория», ставшее одной из главных законодательных новаций стратегического планирования, вызвало бурную дискуссию в научном и экспертном сообществах. Основная причина этого заключается в отсутствии четких и экономически обоснованных критериев, которые лежали бы в основе отнесения того или иного региона к числу геостратегических. Как справедливо указывает О. Валентик при анализе законодательного определения «геостратегической территории», им может быть охарактеризован любой субъект РФ [Валентик, 2019: 30; Огнева, Мельников, 2020: 124]. Фактически же, по мнению О.Б. Иванова и Е.М. Бухвальда, размытость содержания данной дефиниции приводит к отсутствию у статуса «геостратегическая территория» реального экономико-правового содержания [Иванов, Бухвальд, 2019: 9].

Таким образом, цель настоящей работы заключается в предложении нового подхода к понятию геостратегических территорий, который мог бы способствовать решению проблем социально-экономического развития Дальневосточного макрорегиона. Для достижения данной цели в настоящем исследовании поставлены следующие задачи:

-

1) сформулировать новое определение «геостратегической территории» с учетом вызовов социально-экономического развития, стоящих в настоящий момент перед Дальневосточным макрорегионом;

-

2) предложить новую классификацию геостратегических территорий Дальнего Востока, исходя из их экономических характеристик;

-

3) оценить степень эффективности преференциальных режимов ТОР (территорий опережающего развития) и СПВ (Свободного порта Владивосток) как ключевых инструментов экономического развития Дальнего Востока.

Результаты исследования

Как было подчеркнуто выше, вопрос об уточнении дефиниции понятия «геостратегическая территория» в настоящий момент является крайне актуальным.

Представляется, что первым шагом на пути превращения этой законодательной новации из преимущественно теоретической конструкции в действенный инструмент развития территорий должно стать соотнесение определения «геостратегической территории» с уже зафиксированными в законодательстве задачами социально-экономического развития. В качестве примера документа стратегического планирования, обозначающего наиболее насущные социально-экономические проблемы, можно рассматривать «Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации» [Указ Президента РФ № 145, 2024]. Преодоление обозначенных там «больших вызовов», носящих всеобъемлющий характер и выходящих далеко за пределы сугубо технологической сферы, может лечь в основу функционирования концепции «геостратегической территории» как совокупности экономических механизмов территориального развития.

С учетом положений вышеназванного документа понятие «геостратегическая территория» может быть сформулировано следующим образом: это «территория в границах одного или нескольких субъектов Российской Федерации, обладающая особой уязвимостью перед большими вызовами, стоящими перед Российской Федерацией» [Сенин, 2023: 851]. Представляется, что список регионов, обладающих статусом геостратегических в указанном выше смысле, должен периодически обновляться в зависимости от изменяющейся степени уязвимости регионов перед каждым из «вызовов», рассматриваемых в вышеупомянутом документе.

В настоящей статье будут рассмотрены наиболее близкие к экономической проблематике «Стратегии пространственного развития РФ до 2025 г.» вызовы, связанные с исчерпанием потенциала экстенсивного экономического роста и проблемой необходимости выравнивания неравномерного социально-экономического развития территории России (пункты «б» и «з») [Указ Президента РФ № 145, 2024].

Данная проблема чрезвычайно актуальна для геостратегических территорий. Их переход к интенсивному экономическому росту законодатель во многом связывает со структурными изменениями экономики данных регионов: неслучайно в Приложении № 1 к Стратегии указаны перспективные экономические специализации субъектов РФ, в том числе и геостратегических. Кроме того, как отмечает В. Блануца, в современных экономических условиях разнообразие специализаций – «необходимое условие функционирования экономики региона» (действительно, на примере моногородов, оказавшихся в критическом состоянии в рыночных условиях, можно прийти к заключению о том, что подобная судьба может ожидать и монорегионы) [Блануца, 2020: 31]. Поэтому представляется необходимым проанализировать структуру валового регионального продукта (ВРП), а также ранжировать геостратегические регионы по степени дифференцированности структуры ВРП.

Для определения данного показателя представляется возможным использовать индекс Херфиндаля – Хиршмана (далее – HHI). Традиционно данный индекс применяется для определения уровня монополизации рынка и основывается на оценке долей, занимаемых рыночными агентами. Однако этот инструмент выявления уровня концентрации может быть применен и для других целей (например, М. Малкина и Р. Балакин используют данный индекс для оценки степени концентрации налоговых поступлений в ВРП) [Малкина, Балакин, 2014]. Представляется, что принцип, заложенный в основу расчета данного показателя, может быть задействован и для оценки степени доминирования той или иной отрасли в структуре экономики региона.

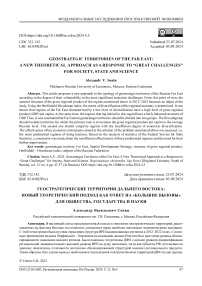

По аналогии с традиционным использованием индекса Херфиндаля – Хиршмана можно исходить из того, что субъекты с 1800 < HHI < 10000 характеризуются высокой степенью доминирования какого-либо сектора экономики, 1000 < HHI < 1800 отличаются средним уровнем дифференцированности структуры ВРП, а регионы с HHI < 1000 обладают достаточно сбалансированной структурой ВРП. На рисунке 1 показано изменение структуры ВРП геостратегических территорий Дальневосточного федерального округа в 2012– 2022 гг. в сопоставлении с динамикой аналогичного показателя по РФ в целом за тот же период [ВРП ОКВЭД 2007 (с 2004 г.), 2022; ВРП ОКВЭД 2 (с 2016 г.), 2024].

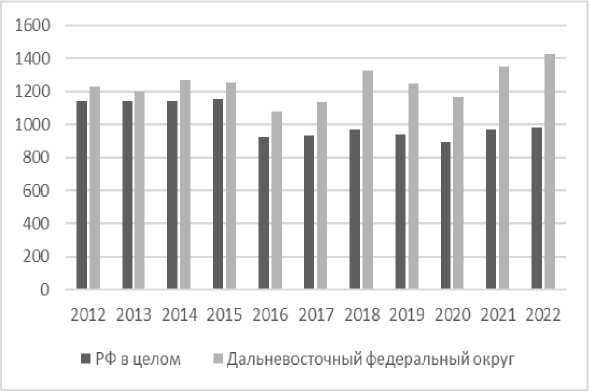

Таким образом, как ВРП всех субъектов РФ в целом, так и дальневосточных регионов в частности не отличается достаточно диверсифицированной структурой. При этом данная проблема, как показано на графике, для ДФО стоит гораздо острее, чем для РФ в целом. На рисунке 2 показаны средние значения уровня диверсификации структуры ВРП в РФ и геостратегических субъектах ДФО [ВРП ОКВЭД 2007 (с 2004 г.), 2022; ВРП ОКВЭД 2 (с 2016 г.), 2024].

Рис. 1. Изменение структуры ВРП РФ и ДФО, 2012–2022 гг. (HHI) Примечание. Составлено автором.

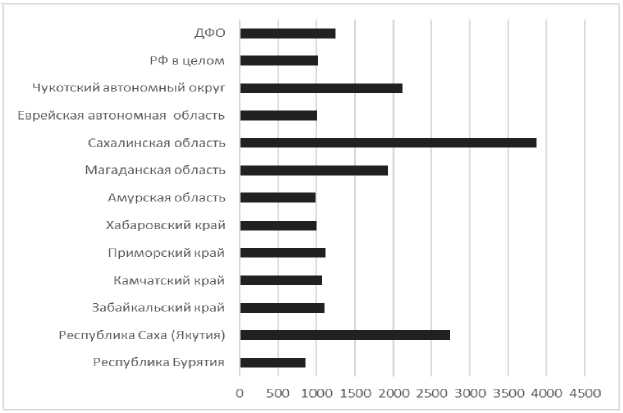

Представляется интересным сопоставить вышеприведенные данные со средним показателем подушевого ВРП в РФ в целом и в геостратегических регионах ДФО за тот же период (рис. 3) [Валовой региональный продукт с 1998 г., 2024].

Анализ представленных графиков позволяет сделать следующее заключение: среди геостратегических территорий Дальнего Востока лидерами по критерию величины подушевого ВРП являются субъекты, для которых проблема диверсификации структуры ВРП стоит наиболее остро (Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Чукотский автономный округ). В то же время регионы ДФО, значительно уступающие лидерам по объему ВРП на душу насе- ления, отличаются достаточно сбалансированной структурой региональной экономики относительно наиболее «зажиточных» дальневосточных субъектов (данное утверждение справедливо, например, для Республики Бурятия, Амурской области, Забайкальского края).

Таким образом, в случае с дальневосточными геостратегическими территориями РФ изначально сугубо теоретические вопросы типологии геостратегических регионов приобретают ярко выраженную практическую направленность следующим образом. Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития данных территорий необходимо разделение геостратегических субъектов ДФО на две группы. В первую должны войти дальневосточные геострате-

Рис. 2. Среднее значение уровня диверсификации структуры ВРП РФ и геостратегических регионов ДФО, 2012–2022 годы

Примечание. Составлено автором.

О 500000 1ОООООО 1500000 2000000 2500000

Рис. 3. Среднее значение ВРП на душу населения в субъектах ДФО в 2012–2022 гг., руб.

Примечание. Составлено автором.

гические субъекты, отличающиеся достаточно сбалансированной структурой ВРП, но отстающие с точки зрения объема подушевого ВРП: Еврейская автономная область, Амурская область, Приморский край, Забайкальский край и Республика Бурятия.

Вторая же группа должна включать в себя регионы, для которых приоритетной проблемой является диверсификация структуры ВРП (это субъекты ДФО, в экономике которых доминируют добывающие отрасли промышленности в ущерб обрабатывающим): Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия). Отметим, что Приморский и Забайкальский края могли бы войти как в первую, так и во вторую группу. Однако, согласно Национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г. как главному документу стратегического планирования, определяющему государственную политику в отношении Дальневосточного макрорегиона в настоящий момент, первоочередной целью является «обеспечение темпов экономического роста, превышающего среднее значение по Российской Федерации» [Распоряжение Правительства РФ № 2464-р, 2020]. По этой причине целесообразно определить вышеназванные субъекты именно в первую группу.

При этом необходимо отметить, что субъекты РФ, входящие во вторую группу, имеют для ДФО особое значение, учитывая тот факт, что средний уровень диверсификации ВРП ДФО, рассчитанный по указанной выше методике, гораздо ниже, чем в целом по РФ в рассматриваемый период (1 246 против 1 049,64). Кроме того, лишь один дальневосточный регион – Республика Бурятия – характеризуется высоким уровнем сбалансированности структуры регионального ВРП (средний показатель за 2011–2021 гг. достигает значения 925,5).

По этой причине представляется целесообразным оценить эффективность одного из главных экономических инструментов, призванных способствовать диверсификации региональной экономики субъектов ДФО, прежде всего преференциального экономического режима ТОР (территория опережающего развития), а также СПВ (Свободный порт Владивосток). Отметим, что в ДФО функционируют и другие преференциальные режимы, обусловленные распространением на часть территорий ДФО льгот Арктической зоны РФ (АЗРФ), Специального административного района острова Русский (САР), а также преференций, разработанных специально для компаний, осуществляющих деятельность на Курильских островах (КОРФ). Однако именно ТОР и СПВ были выбраны в качестве объектов изучения применительно к задачам настоящей работы, поскольку они распространяют свое действие на большую часть субъектов РФ, чем АЗРФ, САР и КОРФ. Кроме того, ТОР и СПВ функционируют дольше, чем САР и КОРФ. Оба этих обстоятельства способствуют тому, что именно по ТОР и СПВ накоплена наибольшая статистическая база, позволяющая оценить эффективность преференциальных режимов как инструментов социально-экономического развития территорий.

В целом динамика развития вышеназванных специальных режимов хозяйственной деятельности ДФО может быть охарактеризована как положительная: растет число резидентов, увеличивается объем привлеченных инвестиций и количество созданных рабочих мест (см. рис. 4–6).

Однако являются ли эти данные подтверждением эффективности дальневосточных ТОР как инструментов экономического развития территорий? В настоящий момент некогда находившиеся в открытом доступе на сайте АО «КРДВ» реестры резидентов ТОР, содержавшие подробную статистическую информацию об их функционировании, закрыты в связи с опасностью распространения на субъекты хозяйственной деятельности ТОР вторичных западных санкций. Поэтому оценить степень влияния ТОР на экономику геостратегических субъектов ДФО можно в настоящий момент лишь косвенно, на основании данных Росстата, относящихся к дальневосточным регионам.

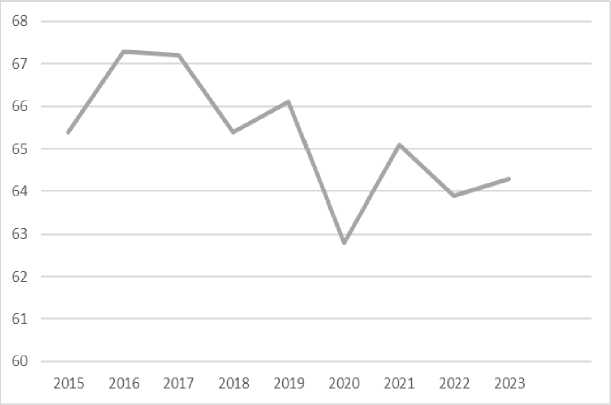

Режимы ТОР и СПВ призваны способствовать улучшению бизнес-климата в регионе. Представляется, что оценить степень его благоприятности можно по изменению количества прибыльных компаний в ДФО в период существования ТОР и СПВ на Дальнем Востоке (см. рис. 7).

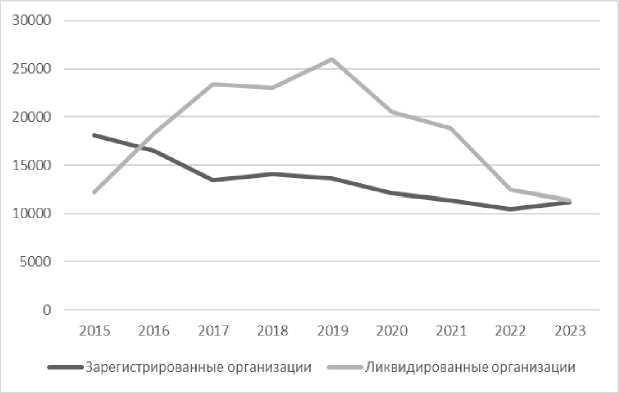

Таким образом, как видно по данным рисунка 6, в 2016 г., когда преференциальные режимы только начали функционировать, доля рентабельных компаний была значительно выше тех значений, которые имели место в течение всего периода функционирования ТОР и СПВ. Данное наблюдение целесообразно сопоставить со статистикой зарегистрированных и ликвидированных предприятий до начала активного функционирования режимов ТОР и СПВ и после их запуска (см. рис. 8, 9).

Рис. 4. Динамика ввода резидентов в ТОР и СПВ в 2015–2023 гг., шт.

Примечание. Составлено по: [Отчеты ... , 2016–2024].

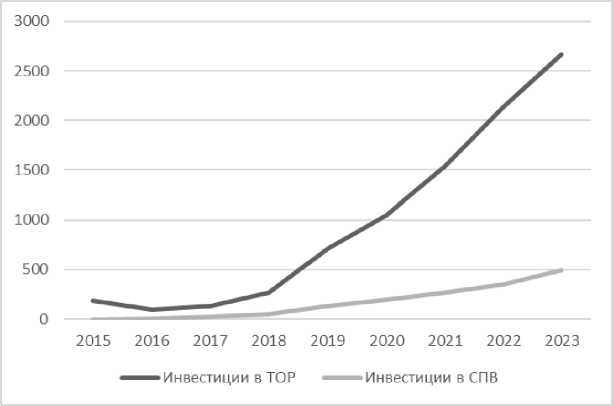

Рис. 5. Инвестиции в ТОР и СПВ в 2015–2023 гг., шт.

Примечание. Составлено по: [Отчеты ... , 2016–2024].

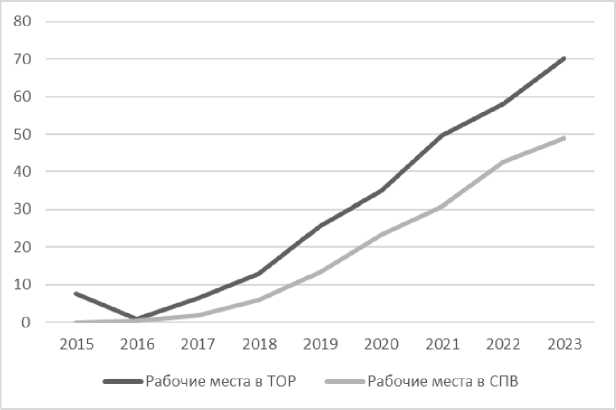

Рис. 6. Рабочие места в ТОР и СПВ в 2015–2023 гг., шт.

Примечание. Составлено по: [Отчеты ... , 2016–2024].

Рис. 7. Удельный вес прибыльных компаний в ДФО в 2015–2023 гг., %

Примечание. Составлено по: [Социально-экономическое положение ... , 2006–2024].

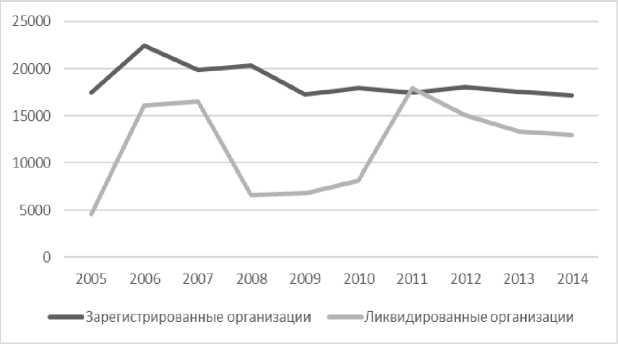

Рис. 8. Зарегистрированные и ликвидированные организации в ДФО в 2005–2014 гг., % Примечание. Составлено по: [Социально-экономическое положение ... , 2006–2024].

Рис. 9. Зарегистрированные и ликвидированные организации в ДФО в 2015–2023 гг., % Примечание. Составлено по: [Социально-экономическое положение ... , 2006–2024].

Сопоставление двух графиков (см. рис. 8, 9) достаточно красноречиво свидетельствует о том, что до момента начала активного функционирования режимов ТОР и СПВ в ДФО количество новых предприятий стабильно превышало количество ликвидированных, что может рассматриваться в качестве индикатора позитивной оценки предпринимательским сообществом условий ведения хозяйственной деятельности на территории ДФО. Как отмечал один из ведущих экономистов – сторонников теории «полюсов роста» Ж. Будвилль, полюс регионального роста должен способствовать развитию во всей зоне своего влияния [Леонтьев, Новикова, 2020: 108]. Принимая во внимание тот факт, что во время существования режимов ТОР и СПВ количество зарегистрированных предприятий стало резко уступать количеству ликвидированных (несмотря даже на очень привлекательные условия ведения хозяйственной деятельности в рамках ТОР и СПВ), можно сделать вывод, что территории, на которых применяются вышеназванные режимы, в настоящий момент не выполняют в полной мере функцию «полюсов роста». Активно развиваясь, они, тем не менее, не способствуют оздоровлению бизнес-климата в рамках Дальневосточного макрорегиона в целом.

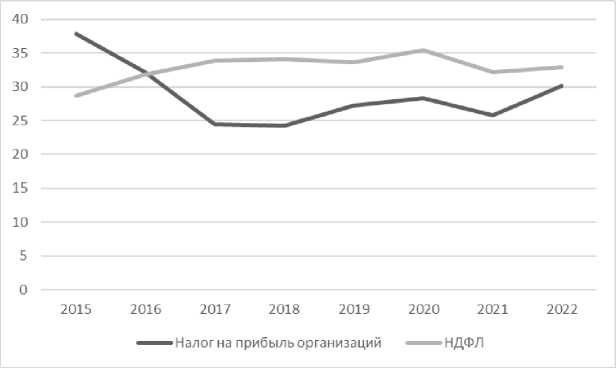

В данном контексте интересно обратить внимание на изменение структуры доходной части консолидированных бюджетов дальневосточных регионов. Как отмечает С. Леонов, главными источниками доходов субъектов РФ, в том числе и дальневосточных, наряду с трансфертами из федерального бюджета являются налог на прибыль и НДФЛ [Леонов, 2020: 104]. Представляется, что в инвестиционно привлекательном регионе доля налога на прибыль организаций в структуре доходной части регионального бюджета (без учета безвозмездных поступлений) будет расти, тогда как доля НДФЛ – снижаться. Проанализируем соответствующие данные за 2015–2022 гг. (рис. 10).

Таким образом, доля налога на прибыль не демонстрирует устойчивой тенденции к повышению, в отличие от НДФЛ, что не может быть характерным для региона с благоприятным инвестиционным климатом. В контексте того, что количество резидентов ТОР и СПВ растет (а в ДФО в целом количество зарегистрированных предприятий устойчиво снижается), можно сделать вывод о том, что территории, на которых функционируют режимы ТОР и СПВ, превращаются лишь в своеобразные налоговые гавани, но не в эффективный инструмент развития территорий.

Здесь можно согласиться с мнением П. Ми-накира и С. Найдена, проводящих параллели между проблемами функционирования ТОР и ОЭЗ в России. Как отмечают ученые, эксперты Счетной палаты пришли к выводу о том, что в 2013– 2018 гг. 80 % стоимостного объема произведенной в ОЭЗ продукции предназначалось не на экспорт, а для реализации внутри страны. Таким образом, компании лишь стремились получить дополнительные бонусы в налоговой сфере, но не использовать экспортный потенциал ОЭЗ (что закладывалось изначально в концепцию создания этого режима). На этом основании вышеназванные специалисты выдвигают гипотезу о том, что и ТОР с большой вероятностью функционирует не по прямому назначению [Минакир, Найден, 2021: 40]. Вышеприведенный анализ

Рис. 10. Доля налога на прибыль и НДФЛ в доходах ДФО (без учета безвозмездных поступлений) в 2015–2022 гг., % Примечание. Составлено по: [Регионы России ... , 2016–2024].

статистики, относящейся к преференциальным режимам ведения хозяйственной деятельности на Дальнем Востоке, подтверждает это утверждение.

Таким образом, в настоящий момент ТОР и СПВ не превратились в эффективный инструмент регионального развития. Безусловно, в определенной степени можно признать справедливость тезиса о том, что «эффект от преференциальных режимов наступает минимум после 15 лет с момента их создания» [Распоряжение Правительства РФ № 2464-р, 2020]. Тем не менее на данный момент, как было показано выше, их влияние на экономику Дальнего Востока неоднозначно.

Заключение

По результатам данного исследования, посвященного одному из возможных подходов к совершенствованию концепции «геостратегических территорий», можно сделать следующие выводы.

В настоящий момент экспертным и научным сообществом отчетливо осознается необходимость изменения подхода к этой новации Стратегии пространственного развития с целью ее превращения из теоретической конструкции в эффективный инструмент социально-экономического развития. Предложенная автором трактовка данного понятия как территорий, уязвимых перед «большими вызовами», упомянутыми в «Стратегии научно-технологического развития РФ», позволяет соотнести концепцию «геостратегических территорий» с актуальными задачами, стоящими перед Российским государством, и придать ему, тем самым, более практикоориентированный характер.

Этому способствует и предложенная в исследовании классификация геостратегических регионов ДФО, предполагающая разделение их на две группы: в первую из них должны войти дальневосточные субъекты, для которых первоочередной задачей является обеспечение темпов роста подушевого ВРП на уровне выше среднероссийского, в другую – те регионы, которые отличаются достаточно высоким уровнем доходов населения, однако при этом характеризуются низкой степенью диверсификации региональной экономики.

Вышеупомянутая вторая группа геостратегических территорий ДФО представляет особую важность для экономики ДФО, в которой роль добывающих отраслей промышленности особен- но высока. По этой причине в статье была оценена эффективность одного из главных инструментов диверсификации региональной экономики ДФО – преференциальных режимов ТОР и СПВ. На основании анализа статистических данных АО «КРДВ» автор приходит к выводу о том, что, несмотря на положительную динамику основных показателей деятельности ТОР и СПВ (инвестиции, количество рабочих мест и резидентов), данные специальные режимы ведения хозяйственной деятельности не способствуют улучшению общего бизнес-климата в масштабах всего Дальневосточного макрорегиона, что делает необходимым дальнейшее совершенствование экономических механизмов, направленных на экономический рост геостратегических территорий Дальнего Востока.

Список литературы Геостратегические территории Дальнего Востока: новый теоретический подход как ответ на "большие вызовы" для общества, государства и науки

- Блануца В. И., 2020. Перспективы пространственного развития геостратегических территорий Российской Федерации // Вестник Пермского университета. № 4. С. 27–37. DOI: 10.17072/2218-1067-2020-4-27-38

- Валентик О. Н., 2019. Геостратегические территории как инструмент политики пространственного регулирования в экономике // Экономические науки. № 6 (175). С. 30–33. DOI: 10.14451/1.175.30

- Валовой региональный продукт c 1998 г., 2024 // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts#

- ВРП ОКВЭД 2007 (с 2004 г.)., 2022 // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts#

- ВРП ОКВЭД 2 (с 2016 г.)., 2024 // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts#

- Иванов О. Б., Бухвальд Е. М., 2019. Геостратегические территории и «точки роста» в стратегировании пространственного развития Российской Федерации // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. № 4. С. 7–23. DOI: 10.24411/2071-6435-2019-10098

- Леонов С. Н., 2020. Проблемы бюджетной сферы дальневосточных субъектов Федерации // Проблемы развития территории. № 1 (105). С. 93–108. DOI: 10.15838/ptd.2020.1.105.7

- Леонтьев А. И., Новикова Н. В., 2020. Региональная проекция теории полюса роста: зарубежный и российский опыт // Теоретическая и прикладная экономика. № 4. С. 106–117. DOI: 10.25136/2409-8647.2020.4.34019

- Малкина М. Ю., Балакин Р. В., 2014. Исследование концентрации и равномерности распределения налоговых поступлений в регионах Российской Федерации на основе Херфиндаля – Хиршмана, Джини и Тейла // Налоги и налогообложение. № 11. С. 1010–1023. DOI: 10.7256/2454-065X.2014.11.12546

- Минакир П. А., Найден С. Н., 2021. Развитие экономики Дальнего Востока России: эффекты государственной политики. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН. 208 c.

- Огнева В. В., Мельников А. В., 2020. Приоритетные геостратегические территории: идентификационные признаки и геополитическое значение в пространственном развитии Российской Федерации // Россия: тенденции и перспективы развития. М.: ИНИОН РАН. С. 124–128.

- Отчеты о деятельности АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», 2016–2024 // АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». URL: https://erdc.ru/about/reports/?ysclid=m0p40yq5l661234372

- Распоряжение Правительства РФ от 24 сентября 2020 г. № 2464-р «Об утверждении Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г.», 2020. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74587526/

- Регионы России. Социально-экономические показатели, 2016–2024 // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260

- Сенин А. В., 2023. Геостратегические территории: новая интерпретация // Современная наука: вызовы, проблемы, решения – взгляды молодежи: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Биробиджан, 17–18 окт. 2023 г.). Биробиджан: Приамур. гос. ун-т им. Шолом-Алейхема. С. 850–852.

- Социально-экономическое положение федеральных округов, 2006–2024 // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260

- Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», 2024. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50358