Герменевтическое "прочтение" мировоззренческих смыслов в искусстве символизма

Бесплатный доступ

Статья посвящена искусству символизма, «язык» которого представляет определенную трудность для его понимания, поскольку носит условный (символический) характер. В качестве исследуемого художественного материала рассматриваются картины художника символиста М. А. Врубеля, посвященные теме Демона («Демон сидящий», «Демон летящий», «Демон поверженный»), а также акварель «Голова Демона на фоне гор». Основная задача - провести авторский анализ глубинных, мировоззренческих смыслов в названных работах художника, абстрагируясь от устоявшихся в публикациях оценочных стереотипов. С учетом специфики предмета и поставленной задачи, в работе актуализируется проблема метода, что сообщает статье собственно методологический характер и придает ей дополнительную теоретическую значимость. В качестве методологической базы в данной работе выступает герменевтическая логика. Именно этим обстоятельством обусловлен еще один уровень актуальности настоящей статьи, поскольку использование герменевтики как метода в научных изысканиях - явление редкое. Основные этапы «герменевтического следования» в тексте статьи сопровождаются необходимыми разъяснениями Использование герменевтической логики в данной работе позволяет выявить глубинные смыслы картин М. Врубеля, связанные с мировоззренческими взглядами художника (философия Ф. Ницше, А. Шопенгауэра) и их интерпретацией в «призме выбора» сверхличности (Демона).

Искусство, символизм, методология, текст, герменевтика, реконструкционная гипотеза

Короткий адрес: https://sciup.org/147241812

IDR: 147241812 | УДК: 75.046.03 | DOI: 10.14529/ssh230304

Текст научной статьи Герменевтическое "прочтение" мировоззренческих смыслов в искусстве символизма

Обсуждение вопросов, связанных с проблемой понимания смыслов в искусстве авангарда и символизма, на теоретическом уровне всегда носит характер дискуссий, поскольку речь идет об искусстве условно-символического характера, которым зачастую обусловлен эффект смысловой «непроявленности», семантической закрытости в произведениях такого искусства.

Поэтому во «главу угла» рассматриваемой проблемы ставится вопрос о специфике художественного языка в искусстве символизма и авангарда. «Языковой» материал в искусстве данных направлений представляет собой систему символов, со свойственной ей спецификой закрытости.

Дополнительную трудность в вопросе исследований условно-символического искусства представляет методологическая несогласованность ученых в определении понятия «символ». Зачастую этот термин используется в традиционно обобщенном, не научном характере его трактовки. Поэтому, основываясь на научной теории символа, разработанной А. Ф Лосевым [1], в статье утверждается тезис о символе как о функции и одновременно как о художественном методе в искусстве символизма.

В контексте логики рассматриваемой проблематики актуализируется проблема научного метода в исследовании иррациональных и внелингвистиче-ских аспектов условно-символического искусства.

Исходя из того, что художественное произведение является системой смыслов, запечатленных в знаковой (образной) форме и поддающихся языковой интерпретации, картины М. Врубеля с общей тематикой (Демон) могут рассматриваться и рассматриваются в статье как единый «текст». Учитывая то обстоятельство, что произведения искусства, обобщенные в понятие «текст», наряду с рациональным аспектом, содержат в себе нерациональные и невербальные составляющие (особенно в символизме), для их выявления и рационализации требуются соответствующие, не классические методы и приемы, которые специфицируют герменевтический методологический стандарт.

Поэтому именно в русле герменевтической логики рассматриваются произведения М. Врубеля в настоящей статье. Для этого выстраивается ре-конструкционная гипотеза, которая структурирует весь процесс «мериологического следования», с целью выявления глубинных, мировоззренческих смыслов в тематических картинах М. Врубеля.

Обзор литературы

Поскольку статья носит методологический характер, где герменевтическая логика утверждается в качестве универсальной методологии гуманитарного знания, в первую очередь отметим работы современного российского философа В. Г. Кузнецова [2], который впервые систематизировал наработки многих ученых прошлого: В. Дильтея, М. Хайдеггера [3], П. Рикера [4], М. Бахтина [5], Н. Бердяева [6], что позволило этому автору структурировать методологический герменевтический стандарт. Выстроенная герменевтическая методологическая система позволяет в полной мере учитывать и адекватно трактовать вне-лингвистические и внерациональные составляющие искусства условно-символического характера с целью выявления и адекватного «прочтения» (для понимания!) его мировоззренческих доминант. В настоящей статье используется весь инструментарий герменевтической логики, с ее методологическим «ядром» - «герменевтическим кругом».

Научная теория символа, обоснованная российским философом А. Ф. Лосевым [1], выступает основанием для выработки единого, системообразующего принципа рассмотрения всей эклектики феноменов символизма с целью понимания смыслов, заложенных в них самим автором, а не продиктованных рассудочным волюнтаризмом исследователя. С точки зрения А. Ф. Лосева, всякий символ есть функция - постоянное, не прекращающееся ассоциативное движение, как «поток-символизация», и в рамках данной теории рассматривается также в качестве художественного метода в искусстве символизма. В качестве общей философско-поэтической основы искусства символизма может рассматриваться мировоззренческая позиция А. Белого «символизм как миропонимание» [7].

Методы исследования

В качестве методологической основы статьи выступает герменевтическая логика, которую предлагается рассматривать как методологию, универсальную для всего спектра наук гуманитарного цикла.

Герменевтика как метод используется в научных исследованиях гуманитарных проблем крайне редко, поэтому то обстоятельство, что методологическую базу данного авторского исследования представляет герменевтическая логика, можно рассматривать и как актуализацию проблемы метода в науках об искусстве, и как подтверждение эффективности использования этой методологии в исследованиях гуманитарного характера.

Таким образом, работы художника-символиста М. Врубеля исследуются с использованием методологического инструментария герменевтической логики: реконструкционная гипотеза, метод абстрагирования, метод идеализации, приемы «вживания», «вчувствования», интерпретации, типизации [2]. Кроме того, используется методологическая позиция «логики» символа как функции (А. Лосев).

С учетом того, что вопросы художественного метода (символ как функция) и научного метода

(герменевтическая логика) выступают в качестве ключевых, настоящая статья представляет собой исследование методологического характера. Кроме того, исследование носит системный характер, поскольку в статье рассматривается комплекс взаимосвязанных проблем, рассматриваемых с позиций диалогического и феноменологического подходов, которые лежат в основе герменевтики.

Результаты и дискуссия

Как было отмечено выше, в качестве обоснованного научного подхода к определению понятия «символ» выступает концепция «логики символа», разработанная А. Ф. Лосевым, где символ понимается не как статичный знак, но как динамичная «функция» «развертывания» смысло-образов [1, с. 135–136], что было уже проиллюстрировано в других публикациях авторов данной статьи [8].

В настоящей работе в сопряжении теории символа как функции (А. Ф. Лосев) с методологическим инструментарием герменевтической логики предлагается рассмотреть картины общей тематики художника-символиста М. Врубеля (18561910), объединив их понятием «текст», с целью выявления собственно мировоззренческих, философских смыслов (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), которые разделялись художником.

У каждого художника, писателя, композитора есть произведение, которое для широкой публики выступает своего рода «визитной карточкой» его творчества. Для Врубеля это картина «Демон сидящий». Массовый зритель, в большинстве своем не углубляясь в творчество художника в достаточной мере, знает ее просто как «Демон». Однако более искушенный зритель знает, что у Врубеля есть ряд полотен, посвященных теме Демона. Так называемая «демоническая» тема, пронизывающая все творчество художника, традиционно связывается с поэмой М. Ю. Лермонтова «Демон», которая действительно оказала неизгладимое впечатление на Врубеля, определив тематическую доминанту его творчества. Но следует отметить, что с поэмой Лермонтова перекликаются его монохромные, акварельные работы («Танец Тамары», «Тамара и Демон», «Тамара в гробу»), выступая иллюстрациями к страницам поэмы «Демон».

Однако «демоническая» тема трех известных живописных работ художника («Демон сидящий», «Демон летящий», «Демон поверженный») со всей очевидностью кристаллизуется не только под влиянием творчества поэта-романтика, но в большей степени под воздействием философских учений Ницше [9] и Шопенгауэра [10], которыми художник был увлечен, как и все приверженцы символизма. При этом, надо сказать, существуют и другие устоявшиеся в литературе трактовки: Демон не сверхличность, а недочеловек [11]; образ Демона слишком театрален, не серьезен [12]; Демон -глубина и загадка самого Врубеля [13]; Демон -безусловное зло. Поэтому трактовка мировоззрен- ческой составляющей этих картин Врубеля не может соотноситься только с сюжетом известной поэмы или с однобокими суждениями, отсылая нас непосредственно к сюжетам самой Библии [14].

Так, на картине «Демон сидящий» (рис. 1) образ Демона - это образ ангела Люцифера, любимого сына Создателя, первого среди первых. Художник создает этот образ, помещая героя между мирами: небесным и земным. Мы видим здесь Люцифера уже изгнанным из Рая, непривычно одиноким, лишенным прежней власти и … любви Отца. Но он по-прежнему могуч и велик. Он не помещается в тесном художественном пространстве картины, жестко ограниченном со всех сторон рамой. Художник усиливает этот эффект тем, что верхнюю часть головы Демона вообще не помещает в картине, «отрезая» ее сверху все той же рамой. Интересно то, что тело ангела, который есть не материальный Дух, изображено материальным, физически могучим.

Сильные, мускулистые руки юноши крепко сжимают подтянутые к подбородку колени, что красноречиво свидетельствуют о его внутренней закрытости, о напряженной внутренней работе. Его такое же напряженное, упругое тело напоминает сжатую пружину.

Какие мысли зреют в голове изгнанного, от которых так по-человечески болезненно «запеклись» его губы? А его взгляд? - а вот взгляд .. Его глаза нельзя назвать человеческими. В них мерцает запредельная бездна, пугающая человека своей непостижимостью.

Так чего же в Люцифере (Ангеле Света) больше? … человеческого? … или «надмирного», сверхчеловеческого (Ф. Ницше)? Его тело огромно, монолитно, как каменная скала. Но эта «скала» … плачет. Слеза катится по щеке сверхчеловека, казалось бы, не способного на проявление такой слабости. Что надломило его, что заставило плакать того, кто восстал против самого Бога? При обсуждении этой темы, например, в студенческой аудитории высказываются различные предположения: обида за изгнание из Рая, утрата главенства над всеми ангельскими чинами, поистине «вселенское» одиночество.

Дело в том, что диалоговый подход лежит в основе герменевтической методологии [15, с. 51– 52], поэтому используется и в коллективной поисково-исследовательской работе с произведениями искусства: в данном случае в условиях студенческой аудитории. При этом используются такие стандартные герменевтические приемы, как «вживание», «вчувствование», «интерпретация», образующие сложный процесс субъектно-субъектного взаимодействия, где субъектами выступают: библейский персонаж, художественный образ картины, автор картины, коллективный субъект-исследователь (студенческая аудитория). Именно использованием этих герменевтических приемов обусловлен и характер описания этого процесса в статье.

В герменевтике нет пассивного объекта исследования (произведения искусства), на который была бы направлена активность изучающего его субъекта исследования (ученого). Художественное произведение с методологических позиций герменевтики само выступает в качестве субъекта, «разговаривающего» с нами «текстом», каковым и является, например, произведение искусства. Такой процесс носит диалоговый характер, требующий от исследователя особой чуткости, эмоциональной отзывчивости, умения «вслушиваться», «вживаться» в иное сознание, особого таланта почувствовать «другого» как себя самого (феноменологический подход) [15].

Поэтому для такой «диалоговой» работы в аудитории требуется создание необходимых условий. Во-первых, сообщение ей необходимой библейской информации, поскольку аудитория, как правило, не владеет ею. Во-вторых, ознакомление с мировоззренческими, философскими исканиями художника, поскольку художник-гений всегда философ, и нельзя его волюнтаристски низвергать до своего, например, не очень высокого уровня просвещенности в этой области. Третьим условием является настраивание на межсубъектный диалог самих студентов, что способствует возникновению доверительных отношений и творческой обстановки в аудитории.

Данное пояснение собственно методологического характера (в чем-то методического) возвращает нас снова к «плачущему ангелу», поскольку с использованием указанного выше герменевтического методологического инструментария и была организована работа студентов с картиной «Демон сидящий». Почему плачет сверхчеловек? Поток студенческих предположений-ответов был остановлен выступлением одного из ребят, суть которого сводилась к заключению о том, что все проблемы «вчерашнего» Серафима (изгнание, утрата главенства над всеми ангельскими чинами, одиночество) могут быть нивелированы одним абсолютным решением - идти войной .. против Отца. Именно обдумывание этой тяжелой мысли сковало Демона по рукам и ногам, держит в напряжении все его могучее тело, тяготит сознание, заставляет страдать.

Художник запечатлевает момент принятия этого тяжелого для сына решения: он поведет против Отца войной вооруженную армию так называемых «отпавших» от Бога ангелов. Именно осознанием глубочайшего трагизма принятого им страшного, преступного решения вызвана эта слеза на щеке могучего сверхчеловека. Именно переживание абсолютного трагизма принятого сверхличностью решения перекрывает другие проблемы, делает их мелкими перед глобальной катастрофой - воевать против Бога-Отца.

Это предположение и выдвигается в качестве реконструкционной гипотезы , с помощью которой будут наделены «восполняющим смыслом» все «части» (отдельные картины) «целого» (все картины). Будут «истолкованы» мировоззренческие смыслы всех картин М. Врубеля «демонического» цикла так, что они должны будут непротиворечиво сопрягаться в единый « текст » с одним метасмыслом относительно постулируемой реконструкци-онной гипотезы. Таким образом, выстраивается логика «герменевтического круга» (не традиционная, не линейная логика!), ядром которой и выступает реконструкционная гипотеза со всем арсеналом ее специфических методов и приемов [2].

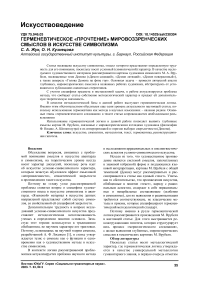

Акварельная работа Врубеля «Голова Демона на фоне гор» надолго задерживает внимание зрителя своей узнаваемостью (рис. 2). Те же «обметанные», запекшиеся от внутреннего болезненного жара губы. Тот же нечеловеческий взгляд зияющей бездны. Талант Врубеля передавать эффект мистического, запредельного во взгляде Демона сродни наитию иконописцев, прозревающих своим внутренним видением иные, высшие миры. Взгляд «врубелевского» Демона напоминает религиозную экзальтацию выражения глаз и образов святых на иконах Феофана Грека.

Взгляд Демона полон решимости. Плотно сжатые губы. Он больше не сомневается. Но трагизмом переживания преступного своего решения по-прежнему охвачен весь образ восставшего на Бога ангела, не только трагизмом переживания своего решения, но … и предчувствием фатально недоброго. Но отступать он не будет. На фоне сияющей белизны возвышающейся над ним горы весь образ его достигает такой силы контраста, что ассоциируется с эффектом антрацитной, непроницаемой черноты.

Трагически прекрасный, пронзительно юный, заложник своего рокового решения – он страдает. И здесь талант Врубеля, его интуитивное чувствование предельного страдания сверхличности находит способ выражения этого чувства. А именно: в каждой картине автор акцентирует гордую, внутреннюю сдержанность Демона, закрытость переживания собственной и мировой трагедии, что увеличивает силу и масштаб его нечеловеческого страдания. Его внутренний «крик» не прорывается наружу, он неимоверным усилием загоняется еще глубже, отражаясь лишь мученическим выражением на лице Демона.

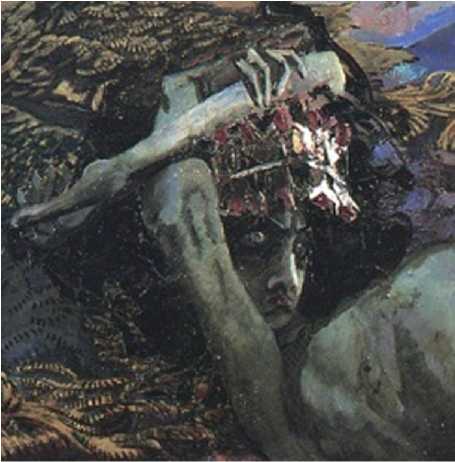

Реконструкционная гипотеза о том, что основным, мировоззренческим смыслом темы Демона в творчестве Врубеля является трагизм переживания Демоном-сыном своего преступного бунта против Бога-Отца, выполняет свою функцию и при рассмотрении картины «Демон летящий».

В отличие от Демона «сидящего» «летящий» Демон более эфемерен, изображение его фигуры условно, абрис рук лишь намечен, но зритель по- нимает, что они что-то сжимают у самой груди. Ноги неестественно прямые и в этом безвольном положении подчинены скорости полета. О скорости полета можно судить по отлетающей далеко назад драпировке черного плаща, которая выписана со всей подробностью и реализмом струящихся в потоках воздуха змеистых складок; по той высоте, на которую вздымаются гигантские крылья ангела так, что их присутствие в картине отмечено лишь намеком, фрагментом – так они велики.

Высота самого полета обнаруживает себя пиками гор и заснеженными вершинами нетающих ледников, которые виднеются далеко внизу. Традиционно в публикациях можно встретить подробное описание и расположения горной гряды, и, возможно, угадываемого речного потока. В герменевтической логике данный описательный прием является излишним, так как он отвлекает внимание от «существенного» – реконструкции скрытых мировоззренческих смыслов, объединяющих несколько картин в единый «текст». Такой метод в герменевтике называется методом абстрагирования от несущественного. Наряду с этим методом используется метод идеализации, суть которого заключается в обосновании типического, казалось бы, в единичном. Оба эти метода используются в данной работе с картинами Врубеля. Таким образом, абстрагируясь от «несущественного» и «идеализируя» существенное, возвращаемся к полету Демона.

Отметив выразительность, с которой художник создает эффект полета, обратим внимание на то, что стихия полета более всего отражена в лице летящего Демона (рис. 3). Оно не горестно печально, как на картине «Демон сидящий», не исполнено той сдержанной решимости, как в акварели «Голова Демона», но! – оно … сосредоточенно. Такая сосредоточенность свойственна лику воина, вступающего в битву. Его осунувшееся лицо приобрело твердую огранку и новую выразительность. Его талию туго стягивает пояс с шипами – пояс воина.

Со всей очевидностью, напряженный, не мигающий взгляд широко открытых глаз, отливающих отраженной синевой его лазоревых крыл, направлен на того, с кем он должен сразиться. Перед нами воин, решительно вступающий в бой. Его лицо лишено эмоций. Оно спокойно: те же плотно сжатые губы, та же сдержанность и закрытость, нет и тени агрессии. Но во всем этом читается какая-то спокойная обреченность. То есть тезис «отступать нельзя» повелевает действовать, выступая своего рода программой, обусловленной тем самым роковым решением, символом которого явилась … его слеза. Стремительный и неумолимый полет, ужасающий своей гибельной обреченностью, вызывает невольную ассоциацию с «Полетом Валькирии» Р. Вагнера – композитора-романтика, ближайшего друга Ф. Ницше.

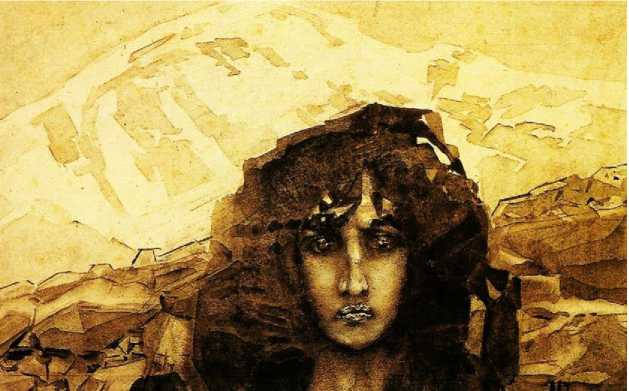

Заключительным «аккордом» в этой известной «триаде» картин Врубеля выступает его живописное полотно «Демон поверженный» (рис. 4).

Свершилось. Демон повержен. Его ангельские, «серафимовы» крылья изломаны и жалкими остатками остовов торчат за его спиной. Осыпавшееся с них прекрасное ангельское оперение мерцает угасающим светом голубых и розовых блесток, в беспорядке разбросанных вокруг его искалеченного, обезображенного тела, которое обреченно скатывается, падает в разверстую черную бездну. Но нас интересует лицо. Выстроен ряд: на лице Демона «сидящего» горестное переживани е собственного рокового решения; горькая решимость действовать читается в лице «акварельного» Демона; обреченная сосредоточенность и мужественность в лице Демона-воина «летящего».

Выражение лица Демона поверженного потрясает своей новой эмоциональной выразительностью (рис. 5). Оно принципиально иное и «говорит» об ином. В его яростном, горящем «ледяным» огнем взгляде читается ненависть, которой не было раньше. Ненависть и ярость от понимания того, что его, любимого сына, … не пощадили! Вера в безусловную любовь Отца питало его надежду: не позволит Он - не посмеют они. Он раздавлен, ожесточен. Отныне он ненавидит Отца как своего главного Врага. Отныне - Война без пощады, без сожаления и … без надежды. Чувство беспощадной ненависти и отрицания до скончания веков выражает его чудовищный взгляд, но губы … беспомощно поджаты, как у маленького, обиженного ребенка.

Отныне имя ему - Сатана! Его царство - адская бездна! Какая вселенская трагедия произошла когда-то, разделив мир на зло и добро, на тьму и свет. Но более потрясает личностная трагедия надмирной сверхличности.

Какой контраст с тем, кем он был в царстве Отца своего. Шестикрылый Серафим - высший ангельский чин, его место «одесную» рядом с Создателем. Неземными, мистическими красками сияют облаченье и крылья Серафима (рис. 6). Рефлексы Небесного огня бегут по складкам удивительного платья, отражаются золотом на царственном венце, играют на лезвии обоюдоострого клинка. В цветовой палитре доминирует тоновое и оттеночное богатство синего цвета, мистического, излюбленного цвета художников-символистов.

Перед художниками-символистами стояла та же задача, что и перед художниками-изографами: сказать несказанное, запредельное, недосягаемое. Врубелю удалось увидеть этот образ: он потрясает. Непостижимая, нечеловеческая красота. Величие. Власть. Какой контраст с «поверженным», да и с другими его ипостасями: «сидящим», «летящим». Вот только глаза всегда одни и те же: огромные, бездонные и … пугающие своим холодным, отстраненным взглядом.

Гений Врубеля - это гений человека, способного понять трагедию личности, поместить в свою душу и рассказать о ней в живописи так, что зритель, открывая для себя эти смыслы, тоже становится другим: более сложным, сострадательным, диалогичным и понимающим.

В рассмотренных произведениях М. Врубеля заключена единая, «сквозная» коллизия, позволяющая рассматривать их как единый «текст». В качестве реконструкционной гипотезы было выдвинуто предположение о том, что «движителем» развития данной коллизии выступает не изначальная «заданность» склада событий «внешнего» характера, но фактор внутреннего «сгорания» героя в контексте трагической динамики его отношений с Отцом. Последовательность развития его скрытых, душевных переживаний и дерзаний: трагическое переживани е собственного рокового решения (слеза); трагизм решимости действовать ; трагизм сосредоточенности воина на действии против Отца; испепеляющая ненависть Поверженного к Отцу - является для художника первичной и главной.

Выводы

Таким образом, реконструкционная гипотеза выполнила свою функцию относительно каждого из четырех произведений Врубеля. В русле данной гипотезы каждая из картин (частей) так входит в общий «текст» (все картины), что не противоречит смыслу «целого» (текста) так же, как и смысл какой-либо из этих картин (частей) не противоречит смыслу каждой из частей (картин) этого целого (текста) [2].

Акварель «Голова Демона», три программные картины, посвященные теме Демона, рассматриваются в качестве «текста и предмета нашего исследования. Любой текст наряду с рациональными аспектами содержит в себе нерациональные, невербальные составляющие, выявление и рационализация которых требует специальных, герменевтических приемов и диалогического подхода.

Поэтому в качестве основного методологического инструментария при рассмотрении картин была использована герменевтическая логика с ее системой специфических приемов, принципов, методов и подходов. В очередной раз была продемонстрирована эффективность применения герменевтического метода при выявлении глубинных мировоззренческих смыслов в контексте искусства, с целью достижения полного понимания его целого семантического поля.

В статье отмечается недостаточный характер научной разработанности мировоззренческого, философского аспекта в искусстве авангарда и символизма. Поэтому постулируется тезис о недопустимости процесса вытеснения из искусства глубинных, мировоззренческих смыслов - внешними, художественно-эстетическими оценочными штампами.

Именно постановкой и рассмотрением всего комплекса обозначенных в работе проблем обусловлена актуальность данной статьи в целом, поскольку в современном искусствоведении, в философской теории и истории искусства не завершены дискуссии о методах и подходах к пониманию языка условно-символического искусства. В науке об искусстве ряд положений носит условный, конвенциональный характер и, несомненно, требует специальных исследований, что и нашло отражение в данной статье.

Рис. 1. Врубель Михаил Александрович «Демон сидящий» 1890, холст, масло, 114×211 см.

Государственная Третьяковская галерея

Fig. 1. Mikhail Vrubel «Seated Demon» 1890, oil on canvas, 114×211 cm. The State Tretyakov Gallery

Рис. 2. Врубель Михаил Александрович «Голова Демона на фоне гор» 1891, бумага, черная акварель, белила, 23x36 см. Киевский национальный музей русского искусства, Украина Fig. 2. Mikhail Vrubel «Head of the Demon against the backdrop of mountains» 1891, paper, black watercolor, white. 23x36 cm. Kiev National Museum of Russian Art, Ukraine

Рис. 3. Врубель Михаил Александрович «Демон летящий» (фрагмент) 1899, холст, масло, 138,5×430,5 см.

Государственный Русский музей

Fig. 3. Mikhail Vrubel «Flying Demon» (detail) 1899, oil on canvas, 138.5×430.5 cm. State Russian Museum

Рис. 4. Врубель Михаил Александрович «Демон поверженный» 1901–1902 гг., холст, масло, 139×387 см.

Государственная Третьяковская галерея

Fig. 4. Mikhail Vrubel «Demon Downtrodden» 1901–1902, oil on canvas, 139×387 cm. State Tretyakov Gallery (detail)

Рис. 5. Врубель Михаил Александрович «Демон поверженный» (фрагмент) 1901–1902 гг., холст, масло, 139×387 см.

Государственная Третьяковская галерея

Fig. 5. Mikhail Vrubel «Demon Downtrodden» (detail) 1901–1902, oil on canvas, 139×387 cm. State Tretyakov Gallery

Рис. 6. Врубель Михаил Александрович «Шестикрылый Серафим» 1904, холст, масло, 131x155.

Государственный Русский музей

Fig. 6. Vrubel Mikhail Alexandrovich «Six-winged Seraphim» 1904, oil on canvas, 131x155. State Russian Museum

Список литературы Герменевтическое "прочтение" мировоззренческих смыслов в искусстве символизма

- Лосев, А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А. Ф. Лосев. - М.: Искусство, 1995. - 320 с.

- Кузнецов, В. Г. Герменевтика и гуманитарное познание / В. Г. Кузнецов. - М.: Изд-во МГУ, 1991. - 196 с.

- Хайдеггер, М. Ницше и пустота / Мартин Хайдеггер. - М.: Алгоритм: Эксмо, 2006. - 304 с.

- Рикер, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / П. Рикер. - М.: Медиум, 1995. - 416 с.

- Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. - М.: Искусство, 1979. -423 с.

- Бердяев, Н. А. Воля к жизни и воля к культуре / Н. А. Бердяев: Философия и мировоззрение. - М.: Политиздат, 1990. - С. 73-83.

- Белый, А. Символизм как миропонимание / А. Белый. - М.: Республика, 1994. - 528 с.

- Кузнецова, О. Н. Проблема понимания смыслов в искусстве символизма / О. Н. Кузнецова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. - 2019. - Т. 19, № 4. - С. 66-70.

- Ницше, Ф. Антихристианин / Ф. Ницше // Сумерки богов. - М.: Политиздат, 1990. - С. 17-93.

- Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр. - М.: АСТ, 2020. - 576 с.

- Розанов В. В. Собрание сочинений: в 30 т. -М.: Республика, 1994. - Т. 1. Среди художников. -494 с.

- Бенуа, А. Н. История русской живописи в XIX веке / А. Н. Бенуа. - М.: Республика, 1995. -448 с.

- Алленов, М. М. Русское искусство XIX -начало ХХ века / М. М. Алленов. - М.: Искусство, 1989. - 473 с.

- Библия. Книга священного писания Ветхого и Нового завета. - М.: Библейское общество, 1993. - 1376 с.

- Кузнецова, О.Н. Понимание мировоззренческих смыслов в искусстве условно-символического характера с позиций герменевтики / О. Н. Кузнецова. - Барнаул: Изд-во АГИК, 2019. - 295 с.