Герметичный тигель из Переяславля Рязанского

Автор: Фатюнина О.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье приведена характеристика герметичного сосуда, датируемого концом XII - первой половиной XIII вв., из Переяславля Рязанского. Устье тигля было перекрыто тканью и обмазано слоем глины, выполнявшим роль своеобразной крышки. Сосуд существенно отличается по своим морфологическим признакам от всех известных плавильных тиглей. Аналогов этому артефакту ни в отечественных, ни в западноевропейских публикациях не выявлено. Отпечатки текстиля на технической керамике известны, но использовалась она при других металлургических процессах. Вероятно, конструкция тигля была связана с необходимостью создания определенных условий внутри него, что подходит для изготовления зерни.

Закрытый тигель, сосуд с отпечатками текстиля, грануляция, переяславль рязанский, средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/143163927

IDR: 143163927

Текст научной статьи Герметичный тигель из Переяславля Рязанского

Изучение ювелирного инструментария и изделий, сопутствующих процессу цветной металлообработки, из Переяславля Рязанского (по материалам раскопок в Кремле В. В. Судакова 1986, 1988, 1990 гг. и М. М. Макарова в 1987 и 1989 гг.)

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект 15-01-00153а.

позволило выделить целые и фрагментированные тигли, фрагменты чашечек для очистки или пробирования серебра, несколько образцов свинцового глета, корольки металла, шлаки, фрагменты литейных форм, ювелирные пинцеты и абразивные камни.

Помимо ювелирной мастерской, поблизости, очевидно, располагались и другие мастерские. Как отмечает И. Е. Зайцева, не стоит вырезать из контекста комплекса только те свидетельства, что имеют отношение к ювелирному делу ( Зайцева , 2010. С. 202). В связи с этим отметим, что в слое, кроме большой концентрации тиглей, наблюдались многочисленные обломки стеклянных браслетов, которые могли использоваться в качестве лома, несколько фрагментов глиняных сосудов, покрытых поливой с внутренней стороны, и целиком сохранившаяся глазурованная плошечка, применявшаяся для каких-то технических нужд. Можем предположить, что наличие таких находок связано с производством эмалей или поливы. Локализация Переяславль-Рязанского производственного комплекса хорошо согласуется с наблюдением И. Е. Зайцевой о размещении подобных комплексов на периферийных участках детинцев – около валов укреплений (Там же). Ориентировочная датировка его функционирования на основании анализа керамического материала и таких хроноиндикаторов, как стеклянные браслеты и сосуды, – вторая половина XII – XIII вв.

Статья посвящена характеристике герметично запечатывавшегося сосуда, который по своим морфологическим признакам существенно отличается от других переяславль-рязанских тиглей и их фрагментов.

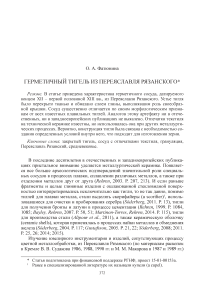

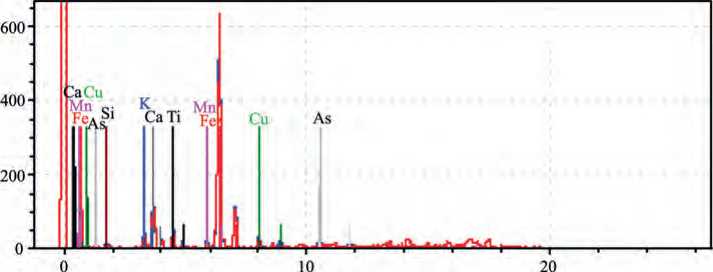

Находка целого тигля (рис. 1) – довольно редкое явление из-за того, что расплав кремнистых составляющих глины вызывал разрушение емкости уже после нескольких плавок металла ( Ениосова, Митоян , 1999. С. 55). Сосуд происходит из раскопа 1986 г. (пл. 11, кв. 12, яма № 4, гл. – 253–273, № 688) ( Судаков , 1986. С. 19, 25). Он был найден в заполнении ямы, контуры которой выявились на уровне материка. Яма имела квадратную форму (2 × 2 м), гл. – 135 см. Помимо заинтересовавшего нас сосуда, в материковой яме были найдены пять фрагментов тиглей, обломок свинцового глета, 22 фрагмента стеклянных браслетов, осколок стеклянного сосуда, шесть донцев с клеймами, фрагмент ножа, два шила и несколько не определенных из-за сильной коррозии железных предметов. Фрагменты тиглей начали фиксироваться с глубины 213–217 см от нулевого репера. Они располагались в юго-восточном углу ямы. В этой части ямы на указанной глубине вскрыты остатки семи обгоревших бревен, размещенных горизонтально. Над бревнами проходил тонкий слой обожженной глины. Слой под бревнами представлен темной супесью с включением угля. В нижней части ямы, на глубине 280–330 см, были обнаружены куски обмазки печи с отпечатками внутренней деревянной конструкции в виде прутьев диаметром от 1,5 до 2 см. Подобные ямы являлись подпечными, а остатки бревен были основанием пода печи ( Крыласова , 2015). По большому количеству керамического материала в заполнении ямы, а также по развалам нескольких горшков она датирована концом XII – первой половиной XIII вв., что позволяет несколько сузить возможную датировку рассматриваемого нами тигля.

Изделие имеет яйцевидную форму, край устья округлый, дно также округлое, слегка приплощенное. Его высота – 60–62 мм, диаметр в точке максимального

а

Рис. 1. Тигель (РИАМЗ: А 726, КП-14615/135) следы запечатывания глиной; б – отпечатки текстиля

расширения – 56–59 мм, диаметр устья – 29 × 32 мм, толщина стенок около 4–5 мм. На внешней стороне заметен небольшой скол. От высокотемпературного воздействия тигель с внешней стороны покрылся тонкой стекловидной пленкой, на поверхности наблюдаются пятна красного цвета. Сосуд сильно ошлакован вокруг устья. Наружная ошлакованность является результатом реакции между кремнеземом, входящим в состав формовочной массы, древесной золой в очаге и металлом при его утечке из емкости ( Ениосова, Митоян , 1999. С. 55). На внутренней поверхности тигля заметна мелкая сетка трещин. Имеются также и следы работы с металлом: локальные темно-серые пятна (вероятно, металл) и корродированная капля того же цвета.

Помимо прекрасной сохранности сосуда, интерес представляют свидетельства его запечатывания: вокруг устья прослеживается тонкий слой глины и отпечатки текстиля (рис. 1, а ). Очевидно, устье сосуда перекрывалось материей, выходящей за его пределы на 15–17 мм. Наблюдается отчетливая фактура ткани (холст) (рис. 1, б ): это простое полотняное переплетение растительных волокон (1 × 1)2. Из-за смещения ткани произошло нарушение ее структуры. Ткань использовалась как прокладка между поверхностью устья и слоем глины, который, вероятно, выполнял роль своеобразной обмазки-«крышки».

По результатам исследования формовочной массы, проведенного сотрудником Института археологии РАН О. А. Лопатиной3, известно, что слой глины, запечатывающий емкость, отличается от той, из которой изготовлен сам сосуд. Для обмазывания устья использовалась более опесчаненная глина. Ожелезненность глины определить не удалось, поскольку после обжига до 950 °С в муфельной печи образцы и самого сосуда, и его обмазки так и остались серого цвета (но с незначительными оттенками терракотового). Это говорит о том, что температура, при которой емкость эксплуатировалась, была еще выше. Следы искусственной растительной примеси без дополнительных сколов не наблюдались.

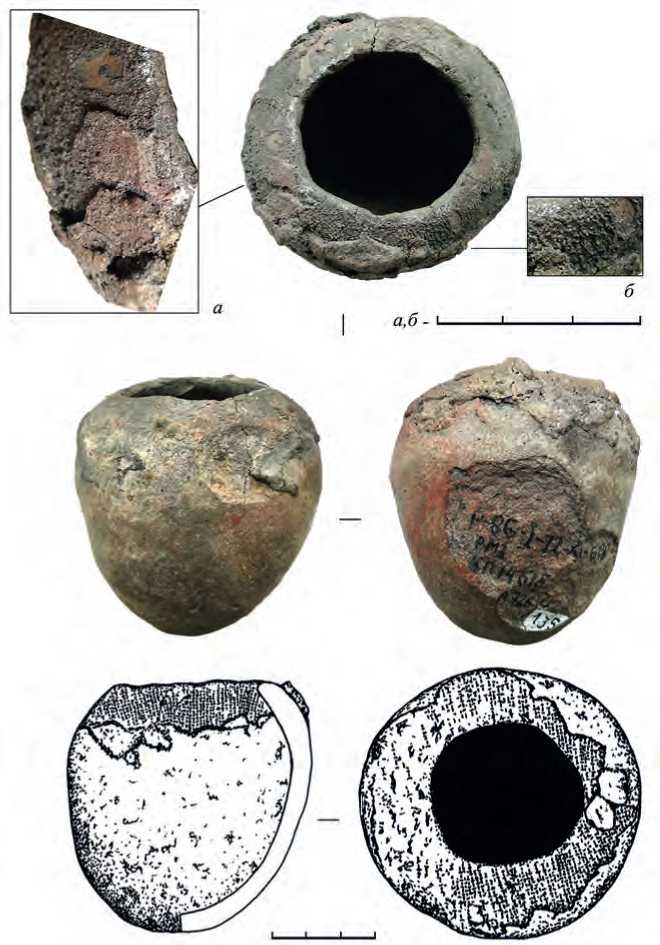

Проведение химического анализа внутренних стенок тигля не представлялось возможным, потому что сосуд является музейным экспонатом и его дополнительная фрагментация исключена. Но, как известно, шлаки из контактной зоны, образованные в результате реакции между глиняным тестом сосуда и его заполнением в процессе плавки, содержат достаточное количество металла для качественного определения его содержимого ( Ениосова, Жарнов , 2006. С. 66). Изучение внешней ошлакованной поверхности устья тигля с помощью неразрушающего энергодисперсного рентгенофлюоресцентного анализа показало наличие таких элементов, как железо, медь, мышьяк, калий, кальций, титан, марганец, кремний (рис. 2)4.

Возможно, в сосуде был медный сплав; наличие железа может быть связано с коррозией медного сплава ( Ениосова, Ререн , 2011. С. 244). Остальные

|

No. |

Element |

Line |

Energy/keV |

PArea |

BArea |

Dev. |

Chi |

Conc./% |

|

1 |

Si |

K12 |

1.740 |

25 |

36 |

10 |

1.03 |

0.00 |

|

2 |

К |

K12 |

3.314 |

144 |

5 |

12 |

3.33 |

0.00 |

|

3 |

Ca |

K12 |

3.692 |

292 |

0 |

17 |

2.82 |

0.00 |

|

4 |

Ti |

K12 |

4.511 |

132 |

0 |

11 |

2.84 |

0.00 |

|

5 |

Mn |

K12 |

5.899 |

69 |

0 |

8 |

4.16 |

0.00 |

|

6 |

Fe |

K12 |

6.404 |

1932 |

0 |

44 |

4.36 |

65.36 |

|

7 |

Cu |

K12 |

8.048 |

110 |

5 |

11 |

3.49 |

29.91 |

|

8 |

As |

K12 |

10.544 |

61 |

32 |

11 |

4.06 |

4.73 |

Рис. 2. Результаты качественного рентгенофлюоресцентного анализа ошлакованной поверхности тигля элементы входят в набор стандартных примесей металла или сплава (Ениосова, Ререн, 2011. С. 247; Дончева, 2013. С. 248). Так, медь, железо, мышьяк могут присутствовать в сплаве с содержанием серебра (Персов и др., 2012. С. 207). Вместе с тем эти элементы (железо, марганец, титан, кремний, калий, кальций) фиксируются в составе глин как естественные микропримеси (Ениосова, Мито-ян, 1999. С. 55; Крыласова, Подосенова, 2015. С. 32; Allegretta et al., 2017. Р. 263). Как видим, интерпретаций может быть несколько. Кроме этого, к результатам анализа шлака на внешней поверхности следует относиться с осторожностью, поскольку по нему нельзя определить точный состав расплавленного в сосуде металла (Дончева, 2013. С. 251, 252). Как показывают исследования, данные химического анализа ошлакованной поверхности верхней части тигля существенно отличаются от результатов анализа внутренней придонной части этого же тигля (Rademakers, Rehren, 2016. Р. 590).

Каким же было назначение этого сосуда?

Хорошо известны тигли закрытой конструкции, предназначавшиеся для плавки металлов ( Bayley, Rehren , 2007. Р. 51; Дончева , 2013. С. 244, 245). Преимущество закрытых тиглей в том, что они нагревались быстрее, а остывали медленнее открытых. При работе с серебром закрытая форма тигля позволяла избегать попадания примесей в благородный металл и уменьшала его окисление ( Ениосова, Митоян , 1999. С. 60).

Однако мы имеем дело с герметично закрытым тиглем, который следует относить к отдельному виду. К нему наиболее близки тигли, закрывающиеся крышками и использовавшиеся в определенных металлургических процессах.

В любом случае, сама форма переяславль-рязанского экземпляра, вне зависимости от процесса, при котором она была задействована, существенно отличается от выделенных типов русских средневековых тиглей ( Горюнова , 1994; Ениосова, Митоян , 1999. С. 58, 59; Ениосова, Ререн , 2011; Ениосова, Жарнов , 2006). Нет аналогов и в зарубежной литературе ( Bayley , 2008. Р. 6–8). Артефакт не похож ни на один из нескольких сотен фрагментов плавильных емкостей, происходящих с территории Переяславля Рязанского и хранящихся в фондах РИАМЗ: это полностью запечатывающийся технический сосуд, он самый большой по размерам и кроме него нет образцов с подобной профилировкой устья.

В поисках аналогий и возможных интерпретаций использования сосуда следует рассмотреть также техническую керамику, имеющую отпечатки ткани и задействованную при различных металлургических процессах.

Свидетельства о применении ткани при работе с металлом имеются в средневековом трактате XII в., написанном практикующим мастером Теофилом. В 70 главе, посвященной отделению золота от серебра ( Theophilus , 1979. Р. 147), Теофил указывает, что после помещения в тигель металла его нужно прижать сверху небольшим фрагментом льняной ткани, чтобы предотвратить попадание воздуха из мехов на металл. Исследователи подтверждают, что для процесса отделения драгоценных металлов требуется закрытая емкость ( Rehren , 2003. Р. 207).

На городище Асоте (Латвия) в слоях XII–XIII вв. были выявлены тонкостенные (толщиной 3,4 мм) круглодонные тигли цилиндрической формы из светлой огнеупорной глины, в которых, судя по результатам спектрального анализа, плавили серебряные и биллоновые сплавы. И, как сообщает исследователь, «в ряде случаев на стенках тиглей с внешней и внутренней сторон имеются отпечатки ткани, со складками и швом» ( Дайга , 1960. С. 90, 91). Автор предположительно связал это с технологическим приемом по лепке тигля в льняном мешочке или же со способом предохранения тигля от растрескивания во время сушки (Там же. С. 91). К сожалению, иллюстрации тиглей в статье не приведены.

Очевидно, рассматриваемый нами сосуд был задействован в технологическом процессе, при котором требовалось помещать металл в абсолютно герметичный тигель. Емкость нагревалась до необходимой температуры плавления металла, а затем медленно охлаждалась. После этого обмазку-крышку аккуратно удалили и извлекли содержимое сосуда. К примеру, в подобных условиях могли изготавливать зернь. Как известно, одним из способов ее производства было оплавление или расплавление индивидуальных заготовок для каждой гранулы

( Минжулин , 1990. С. 236; Жилина , 2010. С. 28; Подосенова , 2014. С. 36). Кусочки металла помещались в тигель и расплавлялись в порошке древесного угля. При нагреве, в результате жидкостного поверхностного натяжения, они превращались в шарики ( Минжулин , 1990. С. 236). Это свойственно всем металлам, отличие лишь в различной температуре их плавления (золото – 1063 °С, серебро – 960 °С, медь – 1083 °С) ( Schwarcz, Varga , 2010. Р. 212). В публикациях можно найти свидетельства изготовления зерни не только из драгоценных металлов, но и из медных сплавов ( Руденко , 2009. С. 148), из многокомпонентного сплава на основе меди, серебра ( Подосенова , 2014. С. 37). Так, технический сосуд из Переяславля Рязанского мог быть использован для работы и с серебром, и с медью: анализ показал, что температура его эксплуатации была выше 950 °С.

Тот факт, что в процессе изготовления зерни применялся тигель с крышкой, подтверждается результатами экспериментальной археологии ( Когсвелл , 2004. С. 11; Huycke , 2010. Р. 56, 57; Barčáková , 2014. Ѕ. 320). Крышка в указанном процессе нужна для того, чтобы не выгорал уголь (Ibid.).

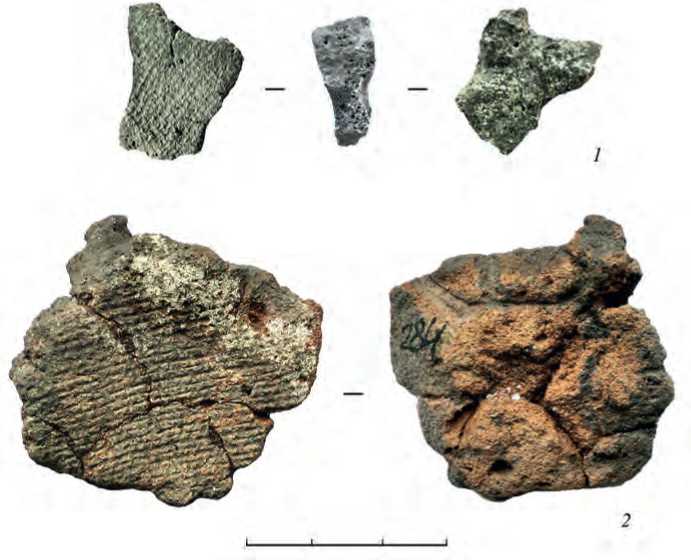

По-видимому, матерчатая прокладка на нашем тигле использовалась для поддерживания слоя обмазки и увеличения прочности этой своеобразной «крышки», т. е. для предотвращения возникновения на ней трещин во время эксплуатации при высокой температуре и возможного последующего за этим разрушения. В подтверждение предположения можно указать на такой технологический прием: для того чтобы глиняная обмазка не отставала от печи и не растрескивалась от высокотемпературного воздействия, между ними помещалась материя простого грубого полотняного переплетения. Об этом свидетельствуют находки фрагментов обмазки печи с соответствующими отпечатками (рис. 3, 1 5, 2 6).

Подводя итоги, отметим, что прямых аналогов нашему тиглю, устье которого перекрывалось материей и поверх нее запечатывалось с помощью глиняной обмазки, пока выявить не удалось. Нет опубликованных данных и об отпечатках текстиля на тиглях со средневековых русских памятников. Полагаем, что тигли с текстильными отпечатками присутствуют среди материалов русских средневековых городов, однако ввиду сильной фрагментарности сосудов выявить такие находки довольно затруднительно.

Как показывают результаты ряда последних научных исследований, мастерство ремесленников находилось на очень высоком уровне. Не вызывает никаких сомнений, что каждый вид технической керамики имел свою специальную конструкцию, позволяющую успешно проводить определенный процесс. Предполагаем, что переяславль-рязанский герметичный тигель создавал необходимые условия для процесса грануляции.

Рис. 3. Фрагменты печины

1 – РИАМЗ: А 902, НВ-5848/207; 2 – РИАМЗ: А 644а, КП-7357, И284

Список литературы Герметичный тигель из Переяславля Рязанского

- Горюнова В. М., 1994. Некоторые аспекты ювелирного дела раннегородских центров Северной Руси (тигли)//Новые источники по археологии Северо-Запада. Институт истории материальной культуры РАН/Ред.: В. М. Массон, Е. Н. Носов. СПб: ИИМК РАН. С. 60-73.

- Дайга И. В., 1960. К вопросу о литейных формах и литейном деле на территории Латвии (до XIII в.)//СА. № 3. С. 78-92.

- Дончева С. М., 2013. Типы и назначение льячек в средневековой Болгарии//Stratum plus. № 6. С. 243-254.

- Ениосова Н. В., Жарнов Ю. Э., 2006. Ювелирный производственный комплекс из «Ветчаного города» домонгольского ВладимиРА//РА. № 2. С. 64-80.

- Енисова Н. В., Митоян Р. А., 1999. Тигли гнёздовского поселения//Археологический сборник: Памяти М. В. Фехнер/Отв. ред. Н. Г. Недошивина. М.: ГИМ. С. 54-63. (Труды ГИМ; вып. 111.)

- Ениосова Н. В., Ререн Т., 2011. Плавильные сосуды новгородских ювелиров//Новгородские археологические чтения 3: материалы междунар. конф. «Археология средневекового города: К 75-летию археологического изучения Новгорода, 25 сентября 2007 г.»/Ред. А. Рыбина. Великий Новгород: НГОМЗ. С. 243-254.

- Жилина Н. В., 2010. Зернь и скань Древней Руси/Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: ИА РАН. 260 с.

- Зайцева И. Е., 2010. К вопросу об организации ювелирного дела в городах Древней Руси//Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Материалы междунар. науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения Г. Ф. Корзухиной (Санкт-Петербург, 10-16 апреля 2006 г.). СПб: Нестор-История. С. 199-205.

- Иванов Д. А., 2015. Отчет об охранных археологических исследованиях на объекте археологического наследия «Глебово-Городище Восточный посад» в Рыбновском районе Рязанской области в 2014 г. Т. 2.//Архив ИА РАН.

- Когсвелл Дж., 2004. Грануляция стерлингового серебра//Двенадцать техник работы по металлу. Сборник технических приемов для ювелиров/Под ред. Т. МакКрайта. Пер. с англ. Омск: Наследие. ДиалогСибирь. С. 9-19.

- Крыласова Н. Б., 2015. Особенности средневековых печей (по материалам городищ Карагайского района Пермского края)//Труды Камской археолого-этнографической экспедиции Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Вып. № 10. Пермь: ПГПУ. С. 125-137.

- Крыласова Н. Б., Подосенова Ю. А., 2015. Металлургическая мастерская с Рождественского городища: к вопросу о развитии товарного производства в Пермском Предуралье//Вестник Пермского научного центра УрО РАН. № 4. С. 27-41.

- Минжулин А. И., 1990. Технология зерни//СА. № 4. С. 231-240.

- Персов Н. Е., Сарачева Т. Г., Солдатенкова В. В., 2012. Тверские кузнецы по злату-серебру XIII в.//Археология Владимиро-Суздальской земли/Отв. ред. Н. А. Макаров, сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 203-214.

- Подосенова Ю. А., 2014. Зернь и скань в ювелирных изделиях Пермского Предуралья эпохи средневековья//ВПУ. Вып. 1 (24). С. 36-43.

- Руденко К. А., 2009. Зернь и скань на булгарских ювелирных изделиях конца X -первой трети XIII в.//Труды КАЭЭ. Вып. 6. Пермь. С. 148-156.

- Судаков В. В., 1986. Отчет об охранных раскопках в кремле г. Рязани в 1986 г.//НА РИАМЗ № 3445. (С альбомом).

- Alipour R., Gleba M., Rehren Th., 2011. Textile templates for ceramic crucibles in early Islamic Akhsiket, Uzbekistan. Archaeological Textiles Newsletter. № 53. P. 15-27.

- Allegretta I., Eramo G., Pinto D., Hein A., 2017. The effect of mineralogy, microstructure and firing temperature on the effective thermal conductivity of traditional hot processing ceramics//Applied Clay Science. 135. P. 260-270.

- Barčáková L., 2014. Experimentální výroba velkomoravskėho ŝperku naleziště v Lumbeho zahradě na Pražskėm hradě//Castrum Pragense 12. Pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražskėm hradě. Díl II. Studie/Vedoucí redactor J. Maříková-Kubková. Praha: Archeologický ústav AV ČR. S. 311-418.

- Bayley J., 2008. Lincoln: Evidence for metalworking on Flaxengate and other sites in the city. Postmouth: English Heritage. 149 p. (Research Department Report Series; No. 67-2008.)

- Bayley J., Rehren T., 2007. Towards a functional and typological classification of crucibles//Metals and Mines Studies in Archaeometallurgy. London: Archetype Publications in association with the British Museum. P. 46-55.

- Gustafsson N. B., 2005. On Norse padlocks -production and use Examples from the Birka Garrison//Journal of Nordic Archaeological Science. No. 15. P. 19-24.

- Huycke D., 2010. The Metamorphic: Ornament Re-Thinking Granulation. Een onderzoek naar de transformatiemogelijkheden van granulatie naar sculpturaal zilverwerk. Universiteit Hasselt. 290 p.

- Martinon-Torres M., Rehren Th., 2014. Technical Ceramics//Archaeometallurgy in Global Perspective/Eds.: B. W. Roberts, C. P. Thornton. New York: Springer. P. 107-131.

- Rademakers F., Rehren Th., 2016. Seeing the forest for the trees: Assessing technological variability in ancient metallurgical crucible assemblages//JAS. Vol. 7. P. 588-596.

- Rehren Th., 1999. Small Size, Large Scale. Roman Brass Production in Germania Inferior//JAS. Vol. 26, iss. 8. P. 1083-1087.

- Rehren Th., 2003. Crucibles as reaction vessels in ancient metallurgy//Mining and Metal Production through the Ages/Eds.: P. Craddock, J. Lang. London: British Museum Press. P. 207-215.

- Schwarcz D., Varga Z., 2010. Metalwork in the Early Avar Period: Granulation, Filigree -Imitation//Tyragetia, serie nouă, vol. IV , nr. 1: Arheologie. Istorie Antică. Chişinău. P. 209-223.

- Söderberg A., 2004. Metallurgic ceramics as a key to Vicing Age workshop organization//Journal of Nordic Archaeological Science. No. 14. P. 115-124.

- Söderberg A., 2008. Metallurgical clay packages//Excavations at Helgö XVIII/Eds.: H. Clarke, K. Lamm. Stockholm: Royal Swedish Academy. P. 159-169.

- Söderberg A., 2011. Eyvind Skáldaspillir's silver -refining and standards in pre-monetary economies in the light of finds from Sigtuna and Gotland//Situne Dei. Sigtuna: Utgiven av Sigtuna Museum. P. 5-34.

- Söderberg A., 2014. The brazing of iron and the metalsmith as a specialized potter//The Old Potter`s Almanack. Vol. 19, no. 2. P. 23-29.

- Söderberg A., 2015. The brazing package that King Olof's goldsmith forgot to open//Fornvännen. 110. P. 48-50.

- Theophilus, 1979. On Divers Arts. The foremost medieval treatise on painting, glassmaking and metalwork. Translated from the Latin with introduction and notes by J. G. Hawthorne, C. S. Smith. New York: Dover Publications, INC. 272 p.