Герои, антигерои современной российской молодежи

Автор: Артамонова М.В., Соколова М.Е.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 11, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается вопрос трансформации формирования групповой идентичности в молодежной среде. Герои времени выступают как символические ценностно-поведенческие комплексы, являются частью концептуального аппарата для анализа изменения отношения к историческим персоналиям, исторической памяти как основе солидарности. Современное состояние характеризуется тенденциями изменений ценностных установок у российских студентов, что неизбежно влияет на общественную солидарность. Теоретический аппарат строится на обращении к классикам социологии (Э. Дюркгейму, Р. Мертону), рассматривается понятие аномии применительно к текущему периоду. Формулируется гипотеза причин состояния разобщенности на базе разрушения механизма обратной связи в традиционных способах формирования общественной солидарности. В культурных формах поведения человек опирается на вечные истины, сформулированные в виде моральных императивов, запечатленных в традиционных формах (песнях, сказках и др.) и институциональных практиках передачи смыслов и образцов поведения (воспитании, образовании), современное медиапространство формирует идентичность на иных основаниях. Герои и антигерои выступают сегодня триггерами фрагментизации молодежи, российского общества. В статье приводятся результаты пилотного опроса университетской молодежи 2022 г., характеризующие отношение к персоналиям отечественной истории (представителям власти). Полученные результаты сравниваются с вторичными данными опросов 2023 г.

Молодежь, студенты, идентичность, солидарность, протестность, университеты, Россия, исторические персоналии, герои и антигерои

Короткий адрес: https://sciup.org/149144223

IDR: 149144223 | УДК: 316.45-053.81 | DOI: 10.24158/spp.2023.11.1

Текст научной статьи Герои, антигерои современной российской молодежи

,

В последнее время понятие идентичности становится актуальной темой исследований в гуманитарных и социальных науках. В социологии идентичность и солидарность часто рассматриваются как взаимосвязанные феномены: солидарность возникает между индивидами, обладающими схожими ценностными установками, целями деятельности, способами достижения целей, условиями социализации; при этом солидарные действия требуют адаптации личности, культивирования черт общности (социальной группы) через изменение соотношения «я» и «мы», индивидуального и общественного. В процессе адаптации меняются индивидуум и связанные с ним солидарности (общности). В работе «Общество индивидов» Н. Элиас указывает на то, что соотношение я-идентичности и мы-идентичности у отдельного человека не задано раз и навсегда, а подвержено совершенно специфическим превращениям (2001: 12–13). Взаимозависимая связь индивида и социальной среды отражается на обеих сторонах. Первичная солидарность возникает на основе этноса – естественная форма обретения общих корней, истории в процессе формирования устойчивого этнического сообщества. Согласно классическим представлениям (Дюркгейм, 1991: 344), разделение труда способствует производству солидарности, нацелено на укрепление социальных связей между индивидами. То, что мы называем гражданской солидарностью, является искусственным образованием и формируется в процессе социализации социальными институтами, государственными учреждениями.

На современном этапе с помощью медиапосредников – СМИ, социальных сетей, метавселенных – формируются искусственные социальные группы, виртуальные «воображаемые общности», принимающие порой парадоксальные, фантастические формы. Сейчас именно здесь, в виртуальном коммуникационном пространстве, с максимальным эффектом работают социальные технологии формирования общегражданской солидарности, конструируются «правильные» биографии исторических деятелей, создаются единые мифы исторических национальных событий, формируются образ мира (мировоззрение), образы героев, антигероев и государственная версия истории. Таким образом, в медиапространстве осуществляются пропагандистская работа, производство и укрепление солидарности.

Однако ослабление целенаправленной деятельности по поддержанию ценностных устойчивых ориентиров приводит к обратному: появлению множественности солидарностей, случайных групп, трансформации ценностей, разрушению целостности картины мира – общественной дезориентации, затем к дезинтеграции, т. е. к возникновению тенденций аномии. Это явление, выделенное впервые французским социологом Э. Дюркгеймом в труде «Самоубийство: социологический этюд», связывается с экономическими факторами, аномия представляется как «общественная дезорганизация», в результате которой теряется перманентная, стабильная основа существующих ценностей (1994: 238).

Явление аномии как дисфункцию общественных институтов исследовал и Р. Мертон. На современном этапе аномия, представляющая собой «распад в культурной структуре, происходящий в особенности тогда, когда существует острое расхождение между культурными нормами и целями и социально структурированными возможностями» (Мертон, 2006: 284), становится все более явной в молодежной среде.

Можно ли искусственно создать предпосылки для возникновения аномии? После развала СССР в течение нескольких десятилетий разоблачающая информация об известных исторических персоналиях воспринималась как проявление свободы слова и новый взгляд на историю. В то же время это порождало плюрализм мнений и, как следствие, разрушение прежней – идеологической, мировоззренческой – основы солидарности общества. Представления о героях, героизме и антигероях под натиском этих информационных потоков и их манипуляционного влияния оказались поколебленными. Герои и антигерои, которые выступают триггерами фрагменти-зации молодежи российского общества, превратились в собственные зеркальные отражения.

Герои . Представления о героизме, его ценностях и героях времени – это символические ценностно-поведенческие комплексы, свойственные той или иной эпохе, которые в наглядной убедительной форме, с большой вовлекающей силой воздействуют на поведение и ценности молодежи, во многом определяют ее жизненные идеалы и ценности. В образе героя запечатлены ролевые модели идеального социально одобряемого поведения. В образах героев времени отражены актуальные для современников именно на этот момент ролевые поведенческие модели.

Например, для советской молодежи всеми возможными общественными механизмами – системой образования, пионерской и комсомольской организациями, средствами массовой информации, органами агитации и пропаганды, искусством (литературой, живописью) – был создан обширный пантеон героев революции, военных времен и труда (герои первых пятилеток и труда). В эту символическо-знаковую систему гражданин вовлекался еще в раннем детстве, и дальше образы героев времени становились неотъемлемой частью его сознания и ценностно-символических представлений.

В истории формирования этого отечественного геройского пантеона было два ниспровер-гательских периода – этап оттепели, когда после XX съезда партии и возвращения репрессированных из лагерей наступил период сомнений в коммунистическую «веру». Еще более серьезные потрясения он пережил в 1990-е гг., когда хлынул массовый поток публикаций-разоблачений.

На этом фоне, по мнению многих исследователей, современной российской молодежи в целом не свойствен пафосный героизм: «Образы героев молодежи не предполагают в большинстве случаев достижения неких сверхцелей за счет приложения серьезных усилий или жертв. Герои молодого поколения способны вести комфортный образ жизни, находясь вне поля стрессогенных факторов, к которым относятся навязываемые обществом представления о долге» (Белов и др., 2023: 14). Налицо множественность ценностных кластеров, пересекающихся или даже не совпадающих между собой. Безусловно лишь их отличие от образов героев предшествующих поколений (Белов и др., 2023: 14). В этом контексте в последние годы привлекательными для молодежи являлись образы блогеров, сумевших добиться успеха, соединить коммерческий успех и любимое занятие. При этом вопрос о степени компетентности и профессионализме этих героев даже не стоял, героями времени они становились уже в силу причастности к блогерскому образу жизни. Наверное, бесполезно было бы пытаться узнать их отношение к трудовым подвигам героев первых пятилеток или героев-пионеров (например, Павлика Морозова, как известно, предавшего собственного отца), в силу того что понять его мотивацию им нелегко – ведь ценностный фон жизни слишком сильно изменился. Также усилиями медиапосредников, которые играют манипулятивную роль, формируются и образы героев новейшего времени как часть идентичности нации, изучение которых также требует интенсивной исследовательской работы. С помощью применения коммуникативных технологий и контроля над средствами массовой информации осуществляется искусственное формирование гражданской солидарности.

Возникновение современного интернет-пространства виртуального мира – двойника привело к социальным трансформациям, которые объяснимы логикой постмодерна и которые, в частности, С.А. Кравченко вслед за И. Пригожиным назвал «концом нормативной определенности» (Кравченко, 2014: 3). Явление, названное им «нормальной аномией», более чем другие концепты подходит для объяснения выявленных фактов трансформаций ценностных изменений в студенческой среде, смены восприятия героев и антигероев: мифических нарративов, религиозных представлений традиционного общества.

Антигерои . По отношению к антигероям – образам-антиподам идеальных ценностно-поведенческих моделей – встает вопрос: были ли они вообще у этой молодежи до недавних времен?

В настоящий момент в средствах массовой информации активно формируется образ уехавших из России сограждан как современных антигероев, однако, как представляется, пока слухи об утверждении этой идеи в молодежной среде преувеличены. Нам не приходилось видеть публикаций, подтверждающих факт массового осуждения современной эмиграции, напротив, согласно данным ВЦИОМ: «Эмиграцию поддерживает каждый десятый опрошенный (11% для детей, внуков и 8% для себя). В 2023 г. по сравнению с 1993 г. одобрение эмиграции как для детей и внуков, так и для себя высказывали реже (-5 и -7 п. п. соответственно)»1.

По данным, полученным ВЦИОМ в марте текущего года, больше всего россиян, позитивно относящихся к эмиграции детей и внуков, наблюдается в возрастной группе 18–24-летних (30 %); в группе старшего возраста, после 60 лет, к эмиграции положительно относятся 3 %.

Как установили исследователи, на эмиграционные настроения россиян влияет сочетание нескольких факторов, %:

-

1) проживание в городах-миллионниках – 19;

-

2) плохое материальное положение – 22;

-

3) наличие высшего или незаконченного высшего образования – 14;

-

4) активность присутствия в Интернете – 22.

В рамках ответа на вопрос о том, насколько связаны эмиграционные настроения с началом СВО, директор ВЦИОМ В. Федоров обозначил различные причины эмиграции: паника как реакция на событие; страх попасть под мобилизацию; введение ряда «небезопасных» законов, ограничивающих свободу оппозиционной деятельности в России; необходимость переезда вслед за работодателем – работа на иностранную компанию2.

Таким образом, даже официальные данные указывают на то, что молодых людей, эмигрировавших из РФ, рано записывать в современные антигерои. Желание новых эмоций, впечатлений во многом определяет эмиграционные намерения молодежи. Опросы ВЦИОМ подтверждают факт, что учиться и работать за рубежом по-прежнему престижно и модно.

Есть и еще один аспект в понимании образа антигероя – исторический, т. е. отношение к неоднозначным фигурам в российской истории, оценки которых менялись в последние десятилетия. Это, например, такие личности, как Я.М. Свердлов и Ф.Э. Дзержинский (Артамонова и др., 2023: 36).

Представители власти – герои или антигерои: насколько незыблемо сформированы образы? Типовые клише-символы разоблачены и развенчаны: из чеканного профиля на монете или плакате герои-символы революции/служения/красоты благодаря фейкам и/или биографическим деталям превращаются в людей, зависимых от обстоятельств, низких, корыстных и т. д. Мотивация их поступков зачастую полностью лишена жертвенности и героизма в глазах современной молодежи.

Последние исследования показывают интересные аспекты отношения к историческим личностям. По результатам всероссийского опроса «Отношение к политическим лидерам прошлого», организованного 8–14 августа 2023 г. исследовательской компанией Russian Field совместно с Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК): Петр I – наиболее популярный политический лидер среди россиян, о положительном отношении к императору сообщили 82 %1. Отрицательное отношение проявляется в первую очередь к Б.Н. Ельцину (63 % негативных оценок) и М.С. Горбачеву (64 %).

Об И.В. Сталине положительно отзываются 65 % опрошенных. Его одобряют преимущественно мужчины, респонденты старше 60 лет, респонденты с семейными доходами до 80 тыс. р. в месяц и без высшего образования. При этом отрицательное отношение к И.В. Сталину чаще встречается среди участников опроса с высокими доходами и высшим образованием. Исследователи связали отношение к представителям власти с возрастом и уровнем дохода2.

Наше пилотное исследование, идея которого была лишь частично реализована (Артамонова и др., 2023: 32), проводилось в 2022 г. среди студенческой молодежи московских университетов (возрастная группа 17–22 лет). Здесь представлены результаты онлайн-опроса об отношении к историческим представителям государственной власти среди студентов 26 специальностей и направлений крупного московского университета, бакалавров и магистров, участников общеуниверситетского курса, который могут посещать по выбору студенты всех образовательных программ университета. В опросе приняли участие 139 человек. Наше исследование направлено на определение характеристик идентичности студентов вузов, рожденных в 2000-х гг., через проявленное отношение к историческим личностям3.

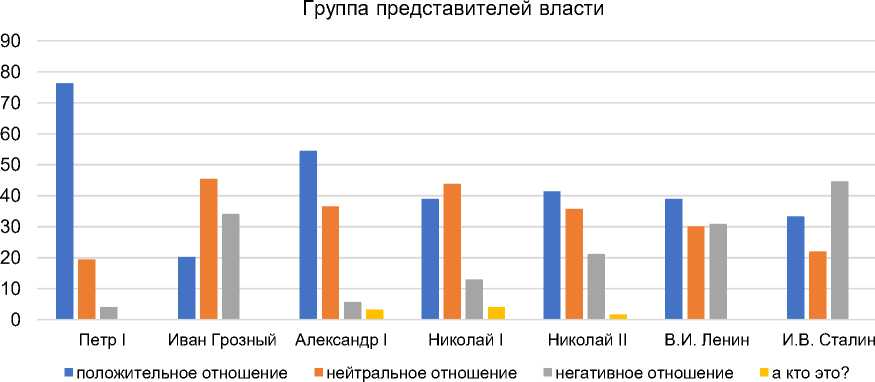

Отношение к историческим представителям власти отражено на рисунке 1. По данным 2022 г. среди опрошенных студентов положительное отношение к И.В. Сталину проявили только 33 %, отрицательное – 45, 22 % относятся нейтрально. Нет исторических клишированных обра-зов/символов, все двойственно. Неоспоримо лидерство Петра I: 76 % положительных ответов среди молодежи, что соотносится с результатом общероссийского опроса.

Соответствуют нашим результатам и показатели опроса АПЭК в отношении Ивана Грозного, Александра I. Они оказались наименее известными персонами в списке: 53 и 38 % опрошенных затруднились дать оценку этим политическим деятелям.

Рисунок 1 демонстрирует, что среди представленных императоров и руководителей страны нет явных героев и антигероев. Однако, если мы проанализируем показатели нейтральных ответов, то просматривается определенная «ригидность», респонденты эмоционально сдержанны в ответах. Объяснение этому, как представляется, кроется в недостатке знаний, результаты подтверждают сегментированность как самих групп молодежи, так и источников получения информации. Каждая социальная группа живет в своем информационном локальном пространстве – пузыре и «переваривает» таргетированный контент, не подозревая о соседях по виртуальной площадке. Соответственно, и представления об образах героев и антигероев времени, их ценностно-ролевом наполнении и наборе черт у различных кластеров российской молодежи могут не совпадать, особенно это касается антигероев. В то же время, как уже говорилось ранее, есть и объединяющие доминанты – такие, например, как притягательность образа блогера. Так же и отношение к историческим фигурам волатильно в силу выявленной у молодого поколения индифферентности по отношению к ним.

Рисунок 1 – Отношение к историческим персоналиям России (группа представителей власти)

Figure 1 – Attitudes towards Historical Personalities of Russia (Group of Authorities)

Не претендуя на неоспоримые выводы, можно констатировать, что выявленные факты изменений отношения студенческой молодежи к историческому прошлому и, главное, обращение к историческому прошлому как ценностному основанию формирования общероссийской идентичности (идентичности нации) и гражданской солидарности в обществе «нормальной аномии» малоэффективны: «После достижения социумом некого порога сложности нельзя вернуться к долгоживущим референтам, которые обеспечивают стабильный порядок традиционного типа» (Кравченко, 2014: 5–6).

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что на фоне того манипулятивного воздействия, которому подвергается солидарность, гораздо сложнее, как отмечают исследователи (Дзякович, Рязанов, 2017: 61), успешно конструировать идентичность с помощью социальных технологий в силу того, что она имеет более глубинный и устойчивый культурно-исторический характер, включая в себя глубокие личностные пласты личности, ценностного начала в человеке.

Поэтому в заключение необходимо отметить, что возможны различные сценарии сосуществования этих двух уровней: в диапазоне от «двойного существования» до серьезных сдвигов и травм на уровне коллективного бессознательного народа, вызванных жестким информационным прессингом и манипулированием.

Список литературы Герои, антигерои современной российской молодежи

- Артамонова М.В. Отношение студентов к персоналиям российской истории // Социология в постглобальном мире: материалы всерос. науч. конф. / отв. ред.: Н.Г. Скворцов, Ю.В. Асочаков. СПб., 2022. С. 672-674. EDN: GSXRYI

- Артамонова М.В., Соколова М.Е., Седова Н.С. Влияние фактора прошлого на формирование идентичности российской молодежи // Общество: социология, психология, педагогика. 2023. № 8. С. 32-40. DOI: 10.24158/spp.2023.8.3 EDN: FMGAKK

- Белов С.И., Вантеевский М.М., Ярошева Д.В. Представления о "героях времени" в сознании российской молодежи: базовые гипотезы и особенности социальной ситуации в современной России // Россия и современный мир. 2023. № 1. С. 6-18. DOI: 10.31249/rsm/2023.01.01 EDN: ZPRKKZ

- Дзякович Е.В., Рязанов А.В. Идентичность и солидарность в контексте конструктивистского анализа // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 5 (79). С. 54-61. EDN: YQBTWC

- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / изд. подгот. А.Б. Гофман. М., 1991. 572 с.

- Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. М., 1994. 399 с.

- Кравченко С.А. "Нормальная аномия": контуры концепции // Социологические исследования. 2014. № 8. С. 3-10. EDN: SOARRD

- Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006. 873 с.

- Элиас Н. Общество индивидов: пер. с нем. М., 2001. 331 с. EDN: SGUXQL