Гидробиоценозы Костомукшского водохранилища (бассейн Белого моря) в условиях техногенного загрязнения

Автор: Ильмаст Николай Викторович, Стерлигова Ольга Павловна, Кучко Ярослав Александрович, Павловский Сергей Александрович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные ресурсы

Статья в выпуске: 3-3 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Проанализировано состояние экосистемы Костомукшского водохранилища в условиях техногенного загрязнения. Показано, что загрязнение водоема (главным образом минеральное) привело к упрощению структуры водных сообществ, а именно к снижению видового разнообразия, исчезновению стенобионтных видов, как в составе планктона и бентоса, так и в рыбном населении. Обедненность видового состава и низкие количественные показатели сообществ свидетельствуют об их угнетенном состоянии.

Пресноводная экосистема, гидрохимический режим, планктон, бентос, ихтиофауна, антропогенная нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/148201938

IDR: 148201938 | УДК: 574.52

Текст научной статьи Гидробиоценозы Костомукшского водохранилища (бассейн Белого моря) в условиях техногенного загрязнения

Проблема сохранения биологических ресурсов в пресноводных экосистемах России тесно связана с естественной динамикой их структурно-функциональной организации. Известно, что деградация биотопов и экосистем в современный период непосредственно связана с различными формами антропогенного влияния [1, 3, 16, 19]. Существенные изменения в пресноводных экосистемах вызывают такие антропогенные факторы, как загрязнение водоемов, гидростроительство, нерациональный промысел, акклиматизация новых видов.

Республика Карелия имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, относящуюся к бассейнам Белого и Балтийского морей. Специфика гидрографии региона обусловлена особенностями комплекса природных условий (геологического строения, рельефа, климата), а также географического положения региона. В Карелии насчитывается около 23,6 тыс. рек и более 61,1 тыс. озер, что составляет 14,7% от всей территории [9, 20, 21]. Химический состав поверхностных вод Карелии формируется в условиях труднорастворимых коренных пород Балтийского

Павловский Сергей Александрович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кристаллического щита, хорошо промытых четвертичных отложений и высокой заболоченности. Воды, как правило, маломинерализованные, высокоцветные, с большим содержанием железа. Средняя минерализация поверхностных вод республики составляет 22 мг/л [9].

Основным фактором антропогенного влияния на водоемы республики является сброс сточных вод промышленными центрами. Костомукшский горно-обогатительный комбинат (ГОК) является крупнейшим на Северо-западе Карелии предприятием, добывающим и перерабатывающим железную руду. При функционировании такого промышленного комплекса важное значение приобретает решение проблем водоснабжения, рыбохозяйственного и рекреационного использования водоемов.

Цель работы : изучение состояния гидробиоценозов Костомукшского водохранилища (бассейн Белого моря) в условиях техногенного загрязнения.

Материал и методы. Материалом для работы послужили результаты комплексных гидробиологических и ихтиологических исследований, проведенных в 2009-2012 гг. Сбор и обработка проб водорослевых сообществ, зоопланктона, макрозообентоса и рыбного населения осуществлялись по общепринятым методикам [4, 7, 11, 14, 15, 22]. Уровень трофности водоема определялся по классификации С.П. Китаева [6].

Костомукшское водохранилище (30º50´ с.ш. и 64º40´ в.д.) – верхний водоем системы реки Кенти (бассейн Белого моря). В результате строительства плотины существенно изменились гидрологические показатели водоема. Площадь озера увеличилась с 5,18 км2 (1978 г.) до 34,2 км2 (1991 г.), объем воды с 0,017 км3 (1978 г.) до 0,430 км3 (1991 г.). Площадь водосбора озера уменьшилась со 142 км2 (1978 г.) до 68,4 км2 (1991 г.). В настоящее время озеро преобразовано в технологический водоем ГОКа. По существующей на комбинате технологии, дробленая руда измельчается и в виде водной взвеси проходит через магнитные сепараторы. После отделения железорудного концентрата оставшаяся взвесь перекачивается в озеро Костомукшское. Таким образом, водоем служит для захоронения этой взвеси и оборотного водоснабжения. Химический состав поступающей в водоем взвеси вследствие выщелачивания различных компонентов непосредственно влияет на химические показатели воды Костомукшского водохранилища и озер, расположенных ниже. До строительства комбината воды озера Костомукшского относились к маломинерализованным. Общая минерализация в 1978 г. составляла в среднем 25 мг/л, в настоящее время она достигла 600 мг/л (табл. 1). Значительные концентрации щелочных металлов, а так же гидрокарбонатов в воде определили сдвиг pH в щелочную область. Подобные условия представляют собой геохимический барьер для миграции большинства тяжелых металлов. Поэтому концентрации этих элементов в водоеме не велики [8, 10, 12, 17, 18].

Таблица 1. Гидрохимические показатели воды Костомукшского водохранилища (1978, 1991 гг.– [12]; 2009 – наши данные)

|

Годы |

Ca2+, мг/л |

Mg2+, мг/л |

K+, мг/л |

Na+, мг/л |

HCO 3 -, мг/л |

SO 4 2-, мг/л |

Cl-, мг/л |

∑ионов, мг/л |

pH |

|

1978 |

2,8 |

1,3 |

0,8 |

1,6 |

10,8 |

6,3 |

1,5 |

25 |

6,5 |

|

1991 |

17,7 |

8,6 |

117 |

5,5 |

117,0 |

68,4 |

5,0 |

339 |

8,2 |

|

2009 |

39,4 |

17,6 |

157,4 |

17,7 |

122,0 |

284,8 |

7,1 |

646 |

7,7 |

Результаты исследования.

Фитопланктон. Исследования (2009 г.) показали, что фитопланктон центральной части водохранилища беден флористически и количественно. В его составе отмечены только диатомовые водоросли. В прибрежной части водоема фитопланктон также не отличался разнообразием, однако кроме диатомей здесь встречены цисты золотистых водорослей в незначительно количестве. Массовые виды сохранили свое положение, уровень количественного развития был выше, чем в центральной части. В планктоне прибрежной зоны присутствовали крупные формы бентосных диатомей (виды р.р. Epithemia, Cymbella, Pinnularia), что сказалось на увеличении биомассы. Уровень численности водорослей в центральном районе не превышал 50 тыс.кл/л при биомассе 0,05 г/м3, в прибрежных районах эти показатели были выше.

Зоопланктон. В составе планктонной фауны Костомукшского водохранилища отмечено 16 видов ракообразных и коловраток. Из них Cladocera – 10 видов, Copepoda (Cyclopiformes) – 3 и Rotifera – 3. За весь период исследований (2009-2011 гг.) планктон был представлен обычными северными эвритопными видами. Из общего числа видов 7 были отмечены только в качественных пробах большого объема, что указывает на их редкую встречаемость. Зоопланктон водохранилища характеризуется крайне низкими количественными показателями. В 2009 г. по численности доминировали копеподы (83%), представленные главным образом науплиальными и младшими копеподитными стадиями циклопид. Биомасса (0,043 г/м3) создавалась за счет ограниченного числа видов: D. longispina, B. longirostris, C. strenuus при почти равных соотношениях кладоцер и копепод. В 2010 г. доля кладоцер в общей численности планктона возросла до 37%, что отразилось на величине биомассы, которая по сравнению в 2009 г. увеличилась до 0,094 г/м3, оставаясь в тоже время очень низкой для водоемов умеренных широт. Основу биомассы (83%) создавали ветвистоусые ракообразные, главным образом виды рр. Daphnia и Bosmina. По результатам съемки 2011 г. были отмечены самые низкие качественные и количественные показатели зоопланктона за три года исследований. Это может быть связано с более ранними сроками съемок и минимальной за все время исследования температурой воды. Индексы видового разнообразия колебались от 0,9 (2009 г.) до 0,5 (2011 г). По уровню количественных показателей зоопланктона оз. Костомукшское можно отнести к уль-траолиготрофному типу водоемов. Обеднен-ность видового состава и низкие количественные показатели свидетельствуют об угнетенном состоянии планктонной фауны хвостохранилища.

Макрозообентос. Анализ данных донной фауны свидетельствует, что макрозообентос Костомукшского водохранилища беден в систематическом плане, количественные показатели его так же невелики. Основная доля общей биомассы макрозообентоса приходилась на хирономид (рода Procladius). По результатам наблюдений за два года в составе макрозообентоса водохранилища личинки хирономид доминировали во всех биотопах. Величина средней биомассы макрозообентоса (2009-2010 гг.) составила около 0,2 г/м2 при численности 255-220 экз./м2, соответственно. Полученные данные позволяют более достоверно оценить трофический уровень экосистемы водохранилища, который по величине биомассы макрозообентоса соответствует а-олиготроф-ному.

Ихтиофауна. Рыбное население оз. Костомукшского до создания водохранилища не изучалось. Проведенные ранее исследования показали, что в водоеме обитают 5 видов рыб: плотва, щука, сиг, уклейка и налим [5]. Наиболее многочисленными являются плотва и щука. В водоеме по численности и биомассе доминируют рыбы бореального равнинного комплекса. Примечательно, что в озере отсутствуют окуневые виды - типичные представители нижележащих озер системы р. Кенти. Для сравнения ихтиофауна озер расположенных в районе исследования представлена 10-15 видами рыб. Данные С.В. Герда [2] по распространению промысловых видов рыб в 800 озерах Карелии свидетельствуют, что ерш и окунь являются широко распространенными видами, встречающимися в 6096% озер. Отсутствие окуневых рыб в водоеме может быть связано как с особенностями его гидрохимического режима (щелочная среда и др.), так и практически с отсутствием условий для их воспроизводства (слабое развитие макрофитов)

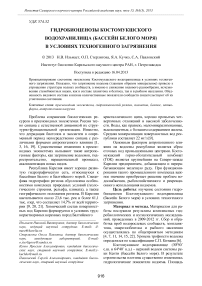

Плотва - самый многочисленный вид в озере, обитает главным образом в прибрежной части. В уловах (2009-2012 гг.) преобладали особи четырех-шести лет (около 70%), доля рыб старше 8 лет - менее 5%, максимальный возраст -15 лет. Плотва водохранилища созревает на третьем году жизни при длине (ad) 10-12 см и массе 20-30 г. Абсолютная плодовитость рыб -невысокая и варьировала от 900 до 4400 тыс. икринок. Анализ половой структуры плотвы водохранилища свидетельствуют о значительном преобладание самок в популяции (80-90%). В условиях интенсивного техногенного воздействия (главным образом минерального загрязнения) появление большого количества самок вероятно связано как с меньшей продолжительностью жизни самцов, так и с их меньшей устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. Плотва отличается медленным темпом роста и уступает в росте представителям данного вида из других водоемов исследуемого региона, и в особенности оз. Каменного (рис. 1). Максимальные прирост наблюдается в первые годы жизни, в дальнейшем темп роста рыб стабилизируется.

Наибольшая длина выловленной плотвы составила 26,3 см и масса 342 г. Медленный темп роста плотвы объясняется ограниченностью кормовых ресурсов в водоеме. Кроме того, плотва относится к числу видов, наименее эффективно использующих энергию пищи на рост, особенно в старшем возрасте [13]. В питании плотвы присутствовали копеподы, моллюски, детрит и растительные остатки.

Рис. 1. Линейный рост плотвы в водоемах исследуемого региона (Костомукшское водохранилище и оз. Каменное - наши данные; оз. Нюк - по [13])

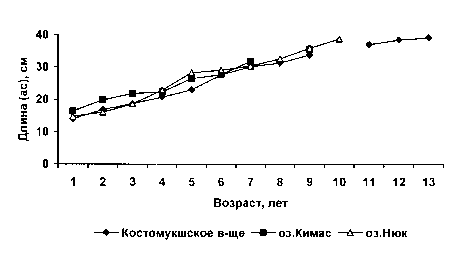

Щука - многочисленный вид в водоеме. Возрастной состав уловов состоял из шести возрастных групп, максимальный возраст выловленной щуки составил 16 лет. Половая зрелость наступает в 4- 5 лет. Самцы единично созревают в возрасте 2+, самки - 3+. Длина рыб (ad) варьировала от 29 до 74 см, масса от 238 до 3300 г.

Темп роста щуки водохранилища невысокий (рис. 3). В питание щуки доминировала плотва.

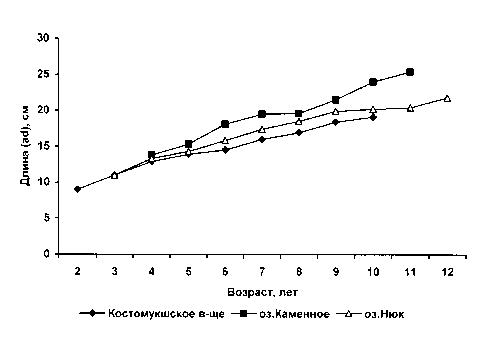

Рис. 2. Линейный рост среднетычинкового сига (Костомукшское водохранилище – наши данные; оз. Кимас и Нюк – по [13])

В водоеме были выловлены 9 экз. уклейки (8 самок, 1 самец) в возрасте от 3 до 6 лет, все рыбы имели четвертую стадию зрелости половых продуктов, т.е. готовые к нересту и 1 самка налима в возрасте 12 лет длиной (ab) 58 см и массой 1054 г (вторая стадия зрелости гонад).

Рис. 3. Линейный рост щуки (Костомукшское водохранилище, оз. Каменное – наши данные; озеро Лувозеро – по [13])

Выводы: функционирование горнообогатительного комбината значительно изменило гидрологические и гидрохимические показатели оз. Костомукшского. В результате разработки железорудного месторождения возник водоем, резко отличающийся по многим своим характеристикам от типичных водоемов Карелии. Это, прежде всего, повышенная минерализация, аномально высокое содержание калия, аномальное соотношение основных ионов, высокий уровень pH и наличие мелкодисперсной минеральной взвеси [17]. При этом нижележащие водоемы системы реки Кенти находятся в непосредственной зависимости от состава поступающих в нее техногенных вод.

Анализ состояния экосистемы Костомукшского водохранилища показал, что водоем характеризуются низкими показателями содержания в воде органических соединений и невысокими количественными показателями планктона и бентоса. С трофической точки зрения он относится к олиготрофным водоемам. Техногенное загрязнение водоема (главным образом минеральное) привело к упрощению структуры водных сообществ, а именно, к снижению видового разнообразия, исчезновению стенобионт-ных видов как в составе планктона и бентоса, так и в рыбном населении. Обедненность видового состава и низкие количественные показатели сообществ свидетельствуют об их угнетенном состоянии. Ихтиофауна водоема представлена 5 видами. К мирным рыбам относятся уклейка (плантофаг), сиг (смешанный тип питания – планктон, бентос), плотва (детритофаг), хищными являются щука и налим. Следует отметить, что видимых морфологических изменений и нарушений наружных и внутренних органов у рыб не отмечено. Вместе с тем факт выживания и размножения популяций рыб в техногенном водоеме свидетельствует об их высоком адаптивном потенциале в крайне неблагоприятных условиях обитания. Изменения популяционных показателей ихтиофауны не могут быть объективно интерпретированы без комплексной информации о состоянии рыб. Такую информацию можно получить, используя данные биохимических, токсикологических и гистологических исследований.

Работа выполнялась при финансовой поддержке программ ОБН РАН «Биологические ресурсы России: динамика в условиях глобальных климатических и антропогенных воздействий», Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития», Минобрнауки РФ (НШ-1642.2012.4; Соглашение 8105), ФЦП Гос.контракта № 02.740.11.0700, гранта РФФИ № 12-04-00022а.

Список литературы Гидробиоценозы Костомукшского водохранилища (бассейн Белого моря) в условиях техногенного загрязнения

- Алимов, А.Ф. Динамика структурно-функциональной организации экосистем континентальных водоемов/А.Ф. Алимов, В.В. Бульон, С.М. Голубков//Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами. Сборник научных статей. -М.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. С. 241-253.

- Герд, С.В. Некоторые зоогеографические проблемы изучения рыб Карелии//Природные ресурсы, история и культура Карело-Финской ССР. Вып. 2. -Петрозаводск: Гос. изд-во Карело-Фин.ССР, 1949. С. 100-115.

- Дгебуадзе, Ю.Ю. Национальная стратегия, состояние, тенденции, исследования, управление и приоритеты в отношении инвазий чужеродных видов на территории России//II междунар. симп. Инвазии чужеродных видов в Голарктике. -Борок, 2003. С. 26-34.

- Жадин, В.И. Методика изучения донной фауны и экологии донных беспозвоночных: Жизнь пресных вод СССР. -М.-Л.: Наука, 1956. Т. 4. Ч. 1. С. 279-382.

- Ильмаст, Н.В. Рыбное население хвостохранилища и оз. Окуневое/Н.В. Ильмаст, О.П. Стерлигова//Биота северных озер в условиях антропогенного воздействия. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2012. С. 51-56.

- Китаев, С.П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 395 c.

- Кутикова, Л.А. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР/Л.А. Кутикова, Я.И. Старобогатов. -Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 510 с.

- Кухарев, В.И. Общая характеристика озерно-речной системы Кенти-Кенто/В.И. Кухарев, Н.И. Пальшин, Ю.А. Сало//Влияние техногенных вод горно-обагатительного комбината на водоемы системы реки Кенти. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1995. С. 4-8.

- Литвиненко, А.В. Гидрографические условия/А.В. Литвиненко, П.А. Лозовик//Разнообразие биоты Карелии: условия формирования, сообщества, виды. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2003. С. 27-33.

- Лозовик, П.А. Поверхностные воды Калевальского района и территории Костомукши в условиях антропогенного воздействия/П.А. Лозовик, С.Л. Маркканен, А.К. Морозов и др. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2001. 165 с.

- Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях. -Л.: ГосНИОРХ, 1974. 19 с.

- Пальшин, Н.И. Влияние Костомукшского ГОКа на экосистему р. Кенти. Гидрологические и гидрохимические аспекты/Н.И. Пальшин, Ю.А. Сало, В.И. Кухарев//Использование и охрана водных ресурсов бассейна Белого моря (в границах Карелии). -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1994. С. 140-161.

- Первозванский, В.Я. Рыбы водоемов района Костомукшского железорудного месторождения (экология, воспроизводство, использование). -Петрозаводск: Карелия, 1986. 216 с.

- Правдин, И.Ф. Руководство по изучению рыб. -М.: Пищевая промышленность, 1966. 376 с.

- Решетников, Ю.С. Экология и систематика сиговых рыб. -М.: Наука, 1980. 301 с.

- Решетников, Ю.С. Изменение структуры рыбного населения эвтрофируемого водоема/Ю.С. Решетников, О.А. Попова, О.П. Стерлигова и др. -М.: Наука, 1982. 248 с.

- Современное состояние водных объектов Республики Карелии. По результатам мониторинга 1992-1997 гг. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1998. 188 с.

- Состояние водных объектов Республики Карелия. По результатам мониторинга 1998-2006 гг. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 210 с.

- Стерлигова, О.П. Экосистема Сямозера/О.П. Стерлигова, В.Н. Павлов, Н.В. Ильмаст и др. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2002. 120 с.

- Филатов, Н.Н. Каталог озер и рек Карелии/Н.Н. Филатов, А.В. Литвиненко, В.А. Фрейндлинг и др. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2001. 290 с.

- Филатов, Н.Н. Опыт исследования и использования водных ресурсов Карелии/Н.Н. Филатов, А.В. Литвиненко//Современные проблемы и задачи рационального использования ресурсов Онежско-Ладожского и Беломорского водных бассейнов. -Петрозаводск: ПетрГУ, 2010. С. 68-76.

- Чугунова, Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. -М.: Изд-во АН СССР, 1959. 162 с.