Гидрогеохимические особенности девонского терригенного нефтегазоносного комплекса на территории Среднего Приуралья

Автор: Яковлев Ю.А., Кожевникова Е.Е., Башкова С.Е.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 6, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены гидрогеохимические условия девонского терригенного нефтегазоносного комплекса - одного из основных нефтегазоносных комплексов Среднего Приуралья. Охарактеризовано его геофильтрационное строение, выделены седиментационно-трещинный и седиментационно-поровый типы геофильтрационных сред. Показано распределение геофильтрационных условий по изучаемой территории. На основе 195 представительных проб пластовых рассолов установлены диапазоны гидрохимических показателей. В качестве наиболее информативных характеристик использованы минерализация, метаморфизация, содержание кальция и брома, коэффициенты сульфатности и закрытости недр. Представлены гидрогеохимические карты, отражающие основные закономерности пространственного распределения показателей. На основе кластерного анализа в палеозойском разрезе для девонского терригенного комплекса установлена особая гидрохимическая группа - «реликтовые рассолы высокой метаморфизации», которая образует обширный ареал в южной части региона. Северная часть характеризуется преимущественно «фоновыми платформенными рассолами». В итоге выделены две гидрогеохимические зоны - южная и северная. Южная зона соответствует условиям изолированного бассейна с низкой латеральной водопроводимостью. Она содержит высокометаморфизированные рассолы с высокими содержаниями кальция и брома, а также низкой сульфатностью и четко соответствует современному ареалу нефтегазоносности. Северная зона рассматривается как менее перспективная, поскольку здесь существовали условия более активного водообмена

Терригенные отложения девона, нефтегазоносный комплекс, пластовые воды, рассолы, минерализация, метаморфизация, сульфатность, гидрогеохимические зоны, формирование нефтегазоносности

Короткий адрес: https://sciup.org/14129959

IDR: 14129959 | УДК: 550.845 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-6-19-27

Текст научной статьи Гидрогеохимические особенности девонского терригенного нефтегазоносного комплекса на территории Среднего Приуралья

Девонский терригенный (эмсско-нижне-франский) нефтегазоносный (газонефтеводонос-ный) комплекс на территории Среднего Приуралья (Пермский край) представлен отложениями эмсского, эйфельского и раннефранского возраста и объединяет интервал разреза от кровли вендских отложений до кровли терригенной части тиман-ского горизонта. Следует отметить повышенный в последние годы интерес к изучению комплекса как одного из приоритетных направлений геолого-разведочных работ [1, 2].

Промышленная нефтеносность комплекса связана с проницаемыми пластами тиманского, па-шийского и муллинского горизонтов. Большинство выявленных залежей комплекса находится в южных районах. Комплекс содержит около 5,1 % начальных суммарных ресурсов (НСР) нефти Пермского края, около 5 % растворенного газа [3]. Плотность начальных прогнозных ресурсов нефти (НСР геологических) изменяется от 10 до 11,5 тыс. т/км2.

Изученность комплекса по площади и разрезу неравномерная: наибольшая плотность опробования приходится на районы установленной нефтегазоносности девонских терригенных отложений и добычи промышленных подземных вод (Краснокамское месторождение). В данной статье авторы использовали 195 достоверных определений химического состава для интерпретации рассолов комплекса.

Геофильтрационные особенности строения

Зоны развития пластовых вод определенного состава, содержащихся в продуктивных комплексах, являются важнейшим индикатором истории водообмена и особенностей нефтегазонакопления. Условия водообмена и формирования химического состава подземных вод комплекса определяются прежде всего геофильтрационным строением девонских терригенных отложений.

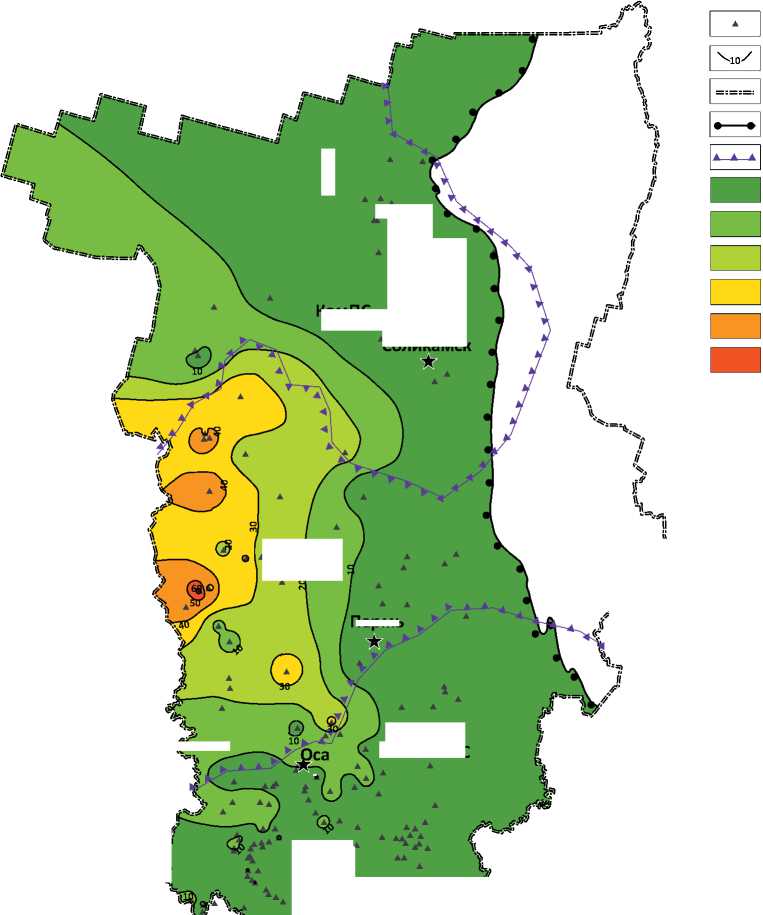

Для комплекса характерны седиментационно-трещинный и седиментационно-поровый типы геофильтрационных сред [4]. Проницаемые пласты представлены хорошо отсортированными песчаниками и алевролитами, а в пашийском и тиманском горизонтах — также мелкозернистыми разностями алевритистых песчаников. Наиболее обширные проницаемые (проводящие) зоны коллекторов расположены на севере и западе территории, главным образом в Краснокамско-Чусовской палеовпадине (рис. 1), где суммарная эффективная толщина достигает 60 м и прогнозные значения латеральной водопроводимости соответствуют диапазону 3-6 м2/сут. Здесь же получены максимальные водо-притоки при опробовании скважин.

Совершенно иные геофильтрационные условия характерны для южных платформенных районов Среднего Приуралья. Для комплекса здесь типично пятнистое, линзовидное и рукавообразное строение коллекторов, небольшая мощность

RESULTS пластов, обусловливающая высокую геофильтра-ционную неоднородность разреза с резким преобладанием низкопроницаемых элементов. В этих условиях латеральная водопроводимость комплекса имеет крайне низкие значения. Дебиты скважин не превышают нескольких кубических метров в сутки при понижениях уровней 300-500 м. Такие же гео-фильтрационные параметры характерны и для восточных разрезов комплекса вследствие уплотнения отложений на больших глубинах, небольших суммарных толщин и окварцевания песчаников.

Особым геофильтрационным элементом комплекса является тиманский региональный флюи-доупор, представленный алевролитово-аргиллитовым подтипом разреза. Флюидоупор развит практически повсеместно, его толщина изменяется от нескольких до 30 м. По соотношению суммарной мощности слабопроницаемых пород (аргиллитов, алевролитов и известняков) и мощности алевролитово-песчаных разностей разреза (литосочетание К — комбинации литологических разностей пород) М.М. Балашова и А.П. Салай [5] установили 3 типа тиманской покрышки: первый тип ( К = 5) распространен в юго-западной части региона; второй тип ( К = 5–2,1) характерен для центральных районов; третий тип ( К < 2) установлен в восточной части, где в пласте Д0 уже содержатся залежи нефти. Гидродинамическая эффективность тиманского флюидоу-пора не доказана, поскольку современные пластовые давления в девонском терригенном комплексе соответствуют нормальным гидростатическим. Сохранность сингенетичных осадконакоплению рассолов в комплексе на протяжении не менее четырех постдевонских гидрогеологических циклов водообмена [6] обеспечивалась исключительно низкой латеральной водопроводимостью. В качестве покрышки залежей УВ, особенно в южных районах Среднего Приуралья, эффективность флюидоупора вполне очевидна.

Результаты исследований

По химическому составу подземные воды терригенной толщи девона относятся к высокоминерализованным и высокометаморфизованным рассолам хлоркальциевого типа, что указывает на благоприятную обстановку для сохранности залежей нефти. Общие гидрогеохимические показатели пластовых вод представлены в табл. 1, 2.

Анализ исходных данных, выполненный авторами статьи, показал, что главные гидрогеохи-мические особенности пространственного распространения основных типов рассолов комплекса наиболее полно отражают показатели минерализации, метаморфизации, коэффициента сульфатно-сти, а также содержания Ca и Br.

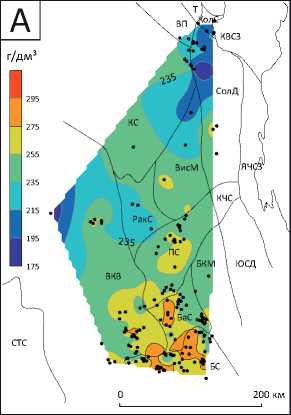

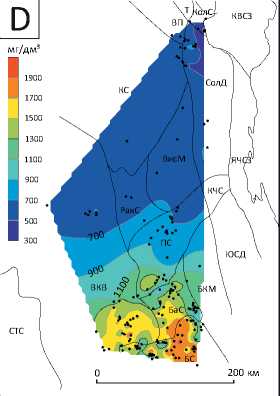

Минерализация подземных вод изменяется от 212 до 287 г/л. Увеличение минерализации отмечается с севера на юг в соответствии с ухудшением коллекторских свойств пород и увеличением глубины их залегания (рис. 2 A).

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Схема изменения суммарной мощности коллектора эмсско-нижнефранского комплекса Fig. 1. Map of total reservoir thickness of the Emsian-Lower Frasnian series

W

“ Соликамск

Пермь

#

о

#

#

#

#

#

# са

#

г

# #

Октябрьский #

# # ## #

#

^ж^

# #

#

КамПС

# ВКЧП

#

БПС

1 — скважины; 2 — изопахиты, м; границы ( 3 – 5 ): 3 — административная Пермского края, 4 — передовых складок Урала, 5 — тектонических структур раннефранского времени (КамПС — Камский палеосвод, ВКЧП — Краснокамско-Чусовская палеовпадина, БПС — Башкирский палеосвод); мощность коллектора, м ( 6 – 11 ): 6 — 0–10, 7 — 10–20, 8 — 20–30, 9 — 30–40, 10 — 40–50, 11 — 50–60

1 — well; 2 — isopach, m; boundaries ( 3 – 5 ): 3 — administrative of the Perm Region, 4 — Urals frontal folds, 5 — Early Frasnian tectonic structures (КамПС — Kamsky paleo-arch, ВКЧП — Krasnokamsky-Chusovsky paleo-depression, БПС — Bashkirsky paleo-arch); reservoir thickness, m ( 6 – 11 ): 6 — 0–10, 7 — 10–20, 8 — 20–30, 9 — 30–40, 10 — 40–50, 11 — 50–60

В распределении метаморфизации рассолов комплекса отражаются те же тенденции: наибольшая метаморфизация (0,5–0,65) установлена для восточной части Верхнекамской впадины, Бабкин-ской седловины и Башкирского свода (см. рис. 2 B). В северном направлении степень метаморфизации рассолов снижается до 0,65–0,78.

В южном ареале распространения рассолов содержание Са достигает наибольших региональных значений — от 23 000 до 43 000 мг/дм3 и более. Максимальные значения соответствуют территории восточных районов Верхнекамской впадины и особенно Башкирского свода (см. рис. 2 C). В северной зоне фоновые содержания Ca снижаются до 13 000– 20 000 мг/дм3.

Пространственное распределение содержаний Br соответствует вышеуказанным тенденциям: максимальные концентрации (1500–2000 мг/дм3)

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Табл. 1. Состав пластовых вод девонского терригенного нефтегазоносного комплекса Tab. 1. Composition of formation water of terrigenous Devonian play

|

Тектонический регион |

Число определений |

Минерализация, г/дм3 |

Плотность, г/см3 |

Макрокомпоненты, г/дм3 |

|||||

|

Cl – |

SO 4 2– |

HCO3– |

Ca2+ |

Mg2+ |

Na++K+ |

||||

|

Камский свод |

7 |

235–242 |

1,156–1,165 |

143–146 |

0,73–0,79 |

0,04–0,05 |

15,2–18,7 |

2,4–3,2 |

65–76 |

|

Верхнекамская впадина |

36 |

254–280 |

1,175–1,194 |

157–178 |

0,16–0,48 |

до 0,22 |

30–36,6 |

3,6–5 |

60–70 |

|

Висимская моноклиналь |

4 |

220–234 |

1,151–1,162 |

137–154 |

0,63–0,77 |

0,001– 0,04 |

17,9–18,6 |

2,6–4,8 |

60–68 |

|

Пермский свод |

35 |

242–268 |

1,17–1,18 |

152–163 |

0,16–0,5 |

0,003– 0,06 |

17,5–24,2 |

3,3–4,9 |

64–75 |

|

Бымско-Кунгурская монокиналь |

32 |

231–287 |

1,161–1,195 |

141–176 |

0,01–0,43 |

0,01–0,1 |

25–33 |

3,3–5 |

62–69 |

|

Башкирский свод |

58 |

232–240 |

1,16–1,17 |

137–150 |

0,15–0,49 |

0,01–0,1 |

27–30 |

3,3–5,5 |

55–60 |

|

Соликамская депрессия |

23 |

212–235 |

1,145–1,157 |

128–143 |

0,63–1,2 |

0,01–0,1 |

15–21 |

3,1–3,5 |

61–70 |

Табл. 2. Микрокомпонентный состав и параметры пластовых вод девонского терригенного нефтегазоносного комплекса Tab. 2. Microcomponent analysis and formation water parameters of terrigenous Devonian play

Источником Br в рассолах является главным образом ОВ тонких фракций иловых отложений, обладающих повышенными поглотительными свойствами по отношению к иону брома [10, 11]. Пути геохимической миграции Ca и Br взаимосвязаны в процессе отжима поровых растворов, содержащих биогенный Br, и последующего концентрирования и метаморфизма пластовых вод за счет обменных реакций при наличии ОВ в породах комплекса. Между химическими компонентами (Br, Cl и Ca), растворенными в пластовых водах комплекса, установлены линейные зависимости Br = 0,02155 × Cl – – 2264 и Br = 0,04998 × Ca – 182,5 с коэффициентами корреляции в пределах от 0,68 до 0,88, что рассматривается как общность их путей формирования.

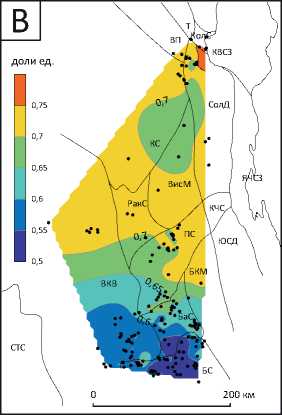

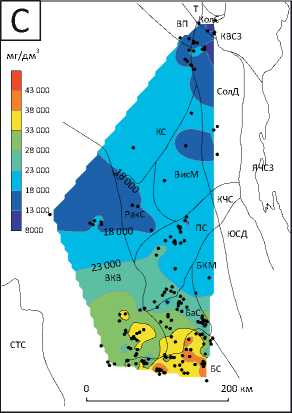

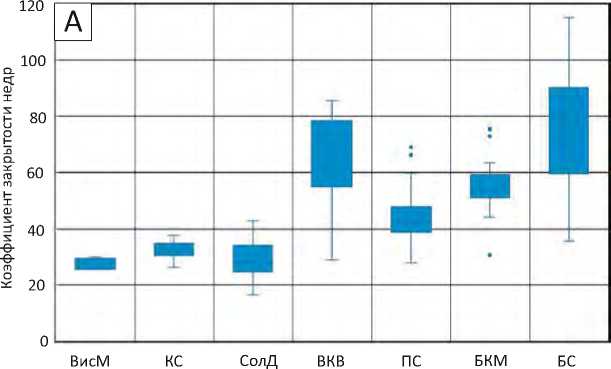

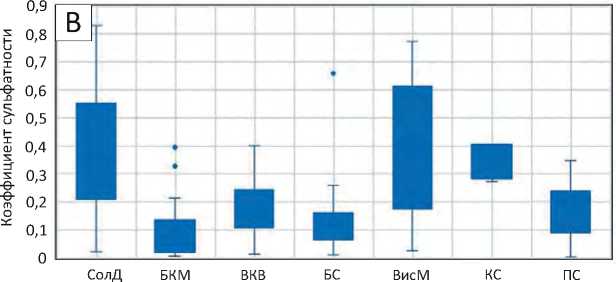

Важнейшим показателем благоприятных условий нефтегазоносности комплекса являются низкие значения коэффициента сульфатности рассолов. В пределах Среднего Приуралья значение этого параметра изменяется от 0,01 до 0,8, а содержание в водах сульфатного иона — от 5 до 730 г/л. Наиболее благоприятные показатели четко установлены для южных геоструктурных элементов — Башкирского свода, Бымско-Кунгурской моноклинали, юго-восточных районов Верхнекамской впадины и Пермского свода (см. рис. 3 B).

Для вод девонского терригенного комплекса характерным является низкое содержание бора, концентрация которого не превышает 12 мг/дм3 (см. табл. 2). Содержание аммония в рассолах комплекса обычно не превышает 100 мг/дм3. Некоторое его увеличение отмечается в Соликамской депрессии, где концентрации возрастают до 140 мг/дм3. Источником поступления аммония в подземные воды является рассеянное ОВ.

На основе кластерного анализа в палеозойском разрезе для девонского терригенного комплекса установлена особая гидрохимическая группа (кластер, фация) [12]. Рассолы данного кластера образуют обширный ареал в южной части региона и идентифицируются как «реликтовые рассолы высо-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 2. Схематические гидрогеохимические карты девонского терригенного нефтегазоносного комплекса Fig. 2. Schematic hydrogeochemical maps of terrigenous Devonian play

A — минерализация, B — метаморфизация, C — содержание Са, D — содержание Br.

Геоструктурные элементы : Т — Тиман, КолС — Колвинская седловина, ВП — Вычегодский прогиб, КС — Камский свод, СолД — Соликамская депрессия, КЧС — Косьвинско-Чусовская седловина, ЮСД — Юрюзано-Сылвенская депрессия, ВисМ — Висимская моноклиналь, РакС — Ракшинская седловина, ПС — Пермский свод, ВКВ — Верхнекамская впадина, БКМ — Бымско-Кунгурская моноклиналь, БС — Башкирский свод

A — salinity, B — metamorphization, C — Са content, D — Br content.

Geostructural elements: Т — Timan, КолС — Kolvinsky saddle, ВП — Vychegodsky trough, КС — Kamsky arch, СолД — Solikamsky depression, КЧС — Kos’vinsky-Chusovsky saddle, ЮСД — Yuryuzano-Sylvensky Depression, ВисМ — Visimsky monocline, РакС — Rakshinsky saddle, ПС — Permsky arch, ВКВ — Verkhnekamsky depression, БКМ — Bymsky-Kungursky monocline, БС — Bashkirsky arch кой метаморфизации», сохранившиеся в условиях высокой литологической неоднородности и низких латеральных геофильтрационных характеристик разреза, исключающих возможность движения подземных вод по отдельным пластам на значительные расстояния. Этой же зоне соответствуют ареалы:

– современной нефтегазоносности с максимальной плотностью НСР;

– содержаний Сорг > 0,3 % [1];

– особого геохимического типа газов (III тип) [13];

– гидрогеохимического сходства с водами нижележащей рифей-вендской серии [14].

Формирование нефтегазоносности в этой зоне возможно за счет элизионного поступления нефтяных УВ из вышележащих отложений на этапе позднепермь-триасовой интенсивной перестройки структурного плана региона. Возможность такого механизма отмечается в работах [15–18]. Как следствие инъекций флюидов в девонские терригенные

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 3. Распределение коэффициентов закрытости недр Br × 100/H (А) и сульфатности rSO4 × 100/rCl (B) по геоструктурным регионам

Fig. 3. Distribution of subsurface hydrogeological isolation coefficients Br × 100/H (А) and sulphate content rSO4 × 100/rCl (B) in geostructural regions

Геоструктурный регион

Геоструктурный регион

Усл. обозначения см. на рис. 2

For Legend see Fig. 2

отложения могут рассматриваться нефтегазопрояв-ления в различной форме, в то время как следы относительно небольших объемов инъекционных вод в емкой системе рассолов комплекса, по-видимому, не сохранились.

В северном направлении зона «реликтовых» вод замещается «фоновыми платформенными рассолами», что вполне закономерно в связи с высокой проводимостью разреза в Краснокамско-Чусовской палеовпадине, где обеспечивались геофильтра-ционные условия для масштабного латерального и межкомплексного водообмена и, как следствие, конвективно-диффузионное «выравнивание» химического состава девонских терригенных и вышележащих отложений и, возможно, разрушение ранее существовавших залежей УВ. Весьма вероятно, что низкий современный потенциал нефтегазоносности комплекса на северных территориях связан с высокой «промытостью» девонского терригенного комплекса.

Исследованиями КО ВНИГНИ (КамНИИКИГС) установлены основные закономерности газонасы-щения пластовых рассолов девонского терригенного комплекса на изучаемой территории [19–21]. В пределах западной окраины Предуральского прогиба, в восточных частях Пермского и Башкирского сводов, установлены водорастворенные газы азот-но-метанового состава с содержанием метана от 42 до 56 % с тенденцией увеличения по направлению к Предуральскому прогибу. Метаново-азотные водорастворенные газы распространены на территории, прилегающей к зоне азотно-метановых газов. Содержание водорастворенного метана изменяется от 25 до 42 %, азота — от 53 до 73 %. Газы указанного типа встречены в пределах Верхнекамской впадины, а также на территории Пермского и Башкирского сводов. Водорастворенные газы азотного типа наиболее распространены в пределах Камской моноклинали, Верхнекамской впадины, Пермского свода. Концентрация водорастворенного метана изменяется от менее 1 до 10,5 % без видимых за-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР кономерностей. Концентрация водорастворенного азота в большей части проб превышает 90 %.

Газонасыщенность пластовых вод изменяется от 140 до 583 см3/дм3. Общая упругость водорастворенных газов в пластовых рассолах изменяется от 3,6 до 13,4 МПа, что в сопоставлении со значениями пластовых давлений в водоносных отложениях свидетельствует о значительной недонасыщенности вод газом. Коэффициент газонасыщенности изменяется в диапазоне от 0,15 до 0,5. Вопрос дегазации пластовых рассолов комплекса в настоящее время не решен.

Заключение

На основании изложенных в статье материалов можно сделать следующие выводы.

-

1. Подземные воды терригенной толщи девона представлены двумя гидрогеохимическими группами — «реликтовыми рассолами» в южных районах и «фоновыми платформенными рассолами» в северной части.

-

2. Для южных районов региона характерны высокоминерализованные и высокометаморфи-зованные рассолы с низкой сульфатностью и повышенным содержанием Ca и Br. Ареал развития

-

3. Формирование «фоновых рассолов» в северной зоне связано с конвективным выравниванием состава подземных вод девонского терригенного нефтегазоносного комплекса и вышележащих комплексов за счет реализации условий латерального и вертикального водообмена. Такая «промытая» зона имеет менее благоприятные гидрогеологические условия для сохранности залежей УВ.

-

4. Повышенная минерализация и метаморфизация, низкая сульфатность и высокие содержания Ca и Br пластовых рассолов рассматриваются как основные благоприятные гидрогеохимические показатели нефтегазоносности девонского терригенного комплекса.

-

5. Исходя из геолого-экономических соображений и меньших рисков, основные направления геолого-поисковых работ в девонском терригенном нефтегазоносном комплексе следует продолжать реализовывать в южной гидрогеохимической зоне.

реликтовых рассолов рассматривается как зона с низкой латеральной проводимостью, обеспечивающая как ареал реликтовых вод, так и благоприятные гидрогеологические условия сохранности залежей нефти в терригенных отложениях девона на юге Пермского края.

Список литературы Гидрогеохимические особенности девонского терригенного нефтегазоносного комплекса на территории Среднего Приуралья

- Карасева Т.В., Кожевникова Е.Е. Девонский терригенный нефтегазоносный комплекс южных районов Пермского края. Новые представления о геологическом строении и формировании нефтегазоносности. - Пермь: Изд-во Пермс. гос. нац. исслед. ун-та, 2019. - 144 с.

- Путилов И.С., Винокурова Е.Е., Пулина А.С. и др. Региональная оценка нефтегазоносности девонских терригенных отложений на юге Пермского края // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2020. - № 8. - С. 34-43. DOI: 10.30713/2413-5011-2020-8(344)-34-43.

- Лядова Н.А., Яковлев Ю.А., Воеводкин В.Л. Сырьевая база Пермского края: состояние и перспективы развития // Нефтяное хозяйство. - 2009. - № 4. - С. 18-22.

- Всеволожский В.А. Подземный сток и водный баланс платформенных структур. - М.: Недра, 1983. - 167 с.

- Балашова М.М., Салай А.П. Влияние литологического фактора на размещение нефтяных залежей в терригенной толще девона Прикамья // Научное обоснование направлений и методики поисковых и разведочных работ на нефть и газ в Пермском Прикамье: Тр. ВНИГНИ, вып. 117. - Пермь: Пермское книжное изд-во, 1971. - С. 57-64.

- Шестов И.Н., Тюрина И.М., Шувалов В.М. Влияние палеогидрогеологических условий на формирование нефтегазоносных месторождений Пермского Прикамья // Вестник Пермского университета. Сер.: Геология. - 2008. - № 10. - С. 16-19.

- Гидрогеологические условия формирования и размещения нефтяных и газовых месторождений Волго-Уральской области / Под ред. Е.А. Барс, М.И. Зайдельсона. - М.: Недра, 1973. - 279 с.

- Егорова Н.П., Халимов Э.М., Озолин Б.В. и др. Закономерности размещения и условия формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. Т. IV. Башкирская АССР. - М.: Недра, 1973. - 293 с.

- Попов В.Г. Гидрогеохимия и гидродинамика Предуралья. - М.: Наука, 1985. - 278 с.

- КозинА.Н. Новое в геохимии брома на примере хлоридных вод // Гидрохимические материалы. - 1979. - Т. 76. - С. 86-93.

- Кононов В.И., Назаров А.Д., Перельман А.И., Пиннекер Е.В., Рассказов Н.М., Удодов П.А., Шварцев С.Л., Швец В.М. Основы гидрогеологии. Гидрогеохимия. - Новосибирск: Наука, 1982. - 286 с.

- Яковлев Ю.А. Гидрогеохимические кластеры продуктивных комплексов северо-восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2014. - № 7. - С. 60-64.

- Титова Г.И., Белецкая Г.П. Типизация газов северо-востока Волго-Уральской провинции // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2012. - № 7. - С. 50-54.

- Яковлев Ю.А., Башкова С.Е. Гидрогеологические условия додевонских отложений в северо-восточных районах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и сопредельных территориях // Нефть Газ Экспозиция. - 2018. - Т. 62. - № 2. - С. 11-16.

- Яковлев Ю.И., Семашев Р.Г. Роль нисходящей фильтрации углеводородов при формировании месторождений Восточной Сибири // Доклады АН СССР. - 1984. - Т. 275. - № 2. - С. 476-478.

- АбуковаЛ.А. Модели и механизмы нисходящей миграции УВ из осадочного чехла в приподнятые блоки фундамента // Нефтегазовая гидрогеология на современном этапе (теоретические проблемы, региональные модели, практические вопросы): сб. науч. ст. - М.: ГЕОС, 2007. - С. 191-209.

- Шестов И.Н., Бачурин Б.А. Закономерности насыщения пластовых вод газами и их роль при оценке перспектив нефтегазоносно-сти в условиях Прикамья // Водорастворенные газы нефтегазоносных бассейнов: сб. науч. тр. - М.: Наука, 1981. - С. 61-64.

- Шестов И.Н., Бачурин Б.А. Нефтепоисковые гидрогеохимические критерии Прикамья // Тр. ВНИГНИ. Вып. 243. - М.: ВНИГНИ, 1982. - С. 69-75.

- Шестов И.Н., Шиляева З.А. Нефтепоисковое значение газового состава вод // Проблемы гидрогеологии и карста: тез. докл. науч.-техн. семинара (Пермь, 27-28 ноября 1984 г.). Ч. 1. - Пермь, 1984. - С. 46-47.

- Putman P.E., Ward G.S. The relation between stratigraphic elements, pressure regime and hydrocarbons in the Alberta Deep Basin (With emphasis on select Mesozoic units) // AAPG Bulletin. - 2001. - Т. 85. - № 4.- С. 691-714.

- Muggerige A., Abacioglu Y., England W., Stalley G. The rate of pressure dissipation from abnormally pressures compartments // AAPG Bulletin. - 2005. - Т. 89. - № 1. - С. 61-80. DOI: 10.1306/07300403002.