Гидрогеологические аспекты развития водохозяйственных технологий урбанизированных территорий на примере Оренбуржья

Автор: Гаев А.Я., Куделина И.В., Алферов И.Н., Леонтьева Т.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Литология

Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

В условиях НТР и особенно засушливого климата на Земле развиваются негативные геодинамические процессы, включая истощение и загрязнение водных ресурсов. Более 1,5 млрд человек преодолевают трудности, связанные с недостатком водных ресурсов и процессами загрязнения природных вод и ОС. Уже более двух тысяч лет люди на планете решают водохозяйственные задачи путем строительства водохранилищ и простейших водохозяйственных сооружений. Однако в условиях аридного климата строительство водохранилищ сопровождается большими потерями воды на испарение. Аридизация климата затронула свыше 35% суши. В условиях НТР и широкого развития процессов техногенеза значительно возросли и продолжают расти расходы воды, усиливая истощение водных ресурсов и ухудшение их качества. Для преодоления этих трудностей развиваются водохозяйственные технологии, заключающиеся в увеличении запасов вод водозаборов за счет аккумуляции части паводковых вод.

Водные ресурсы, защищенность природных вод от загрязнения и истощения, аккумуляция водного стока

Короткий адрес: https://sciup.org/147246229

IDR: 147246229 | УДК: 556.3(470.56) | DOI: 10.17072/psu.geol.21.1.24

Текст научной статьи Гидрогеологические аспекты развития водохозяйственных технологий урбанизированных территорий на примере Оренбуржья

Чтобы снизить негативное воздействие истощения вод и их потери при испарении, люди уже 200 лет назад научились восполнять запасы подземных вод за счет частичной аккумуляции паводкового стока. Первыми примерами служат проекты увеличения запасов водозаборов городов Глазго (Шотландия), Тулузы (Франция) (Антоненко, 2011; Зекцер, 2012; Плотников, 1978). Необходимость такой технологии обусловлена развитием процессов истощения водных ресурсов, особенно в горнодобывающих районах (Гаев, 2019). Восполнение запасов подземных вод внедряется как на действующих, так и на проектируемых водозаборах, что существенно увеличивает запасы и улучшает качество используемых подземных вод. Такую технологию называют ма-газинированием. Для ее реализации необ- ходимы: источник восполнения запасов вод и установки по подготовке и подаче воды на сооружения. Их применение дает возможность увеличить общую производительность инфильтрационных водозаборов и улучшить качество вод. Этим вопросам под эгидой ведущих международных организаций систематический характер приобрели международные конгрессы и симпозиумы в разных странах. Появились многолетние международные программы с участием нашей страны (Зекцер, 2012; Схема комплексного использования…, 2013).

Состояние проблемы на примере Оренбуржья

Территория Оренбургской области приурочена к южным районам РФ на границе с Казахстаном. Оренбуржье богато минеральными ресурсами, на базе которых развита ме-

таллургия (цветная и черная), добыча нефти и газа и другие отрасли хозяйства. Применяемые здесь технологии характеризуются повышенной водоемкостью и сопровождаются сбросом больших объемов загрязненных сточных вод (Бабушкин, 2003; Гаев, 2018). Некоторые из них не поддаются эффективной очистке.

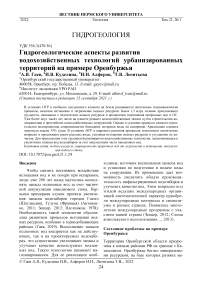

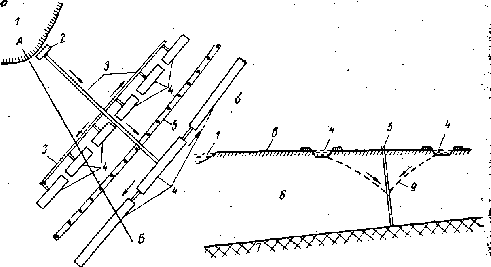

Водоснабжение в Оренбуржье и во многих других регионах осложнено большой неравномерностью выпадения атмосферных осадков и наличием значительных по продолжительности периодов, когда испарение резко преобладает над величиной осадков (Зинченко, 2012; Куделина, 2018; Цветкова, 2015). Чтобы преодолеть возникающие при этом водохозяйственные трудности, во многих странах мира появились и уже тысячи лет развиваются технологии создания водохранилищ. Сотни водоемов и прудов создано только в Оренбуржье. Создание и эксплуатация подземных водохранилищ снижает потери воды на испарение по сравнению с открытыми водоемами, но потери на инфильтрацию могут быть весьма значительными. Восполнение запасов подземных вод отличается относительной простотой, заключающейся в создании подземных водоемов, способных частично аккумулировать воды весенних паводков (рис. 1, 2).

Рис. 1. Взаимосвязь вод аллювия с паводковыми водами реки в разных зонах ее влияния: 1 – суглинки; 2 – пески; 3 – галечники; 4 – глины. Направление потоков при режиме: 6 - естественном и 7 – нарушенном; 8 - уровень грунтовых вод

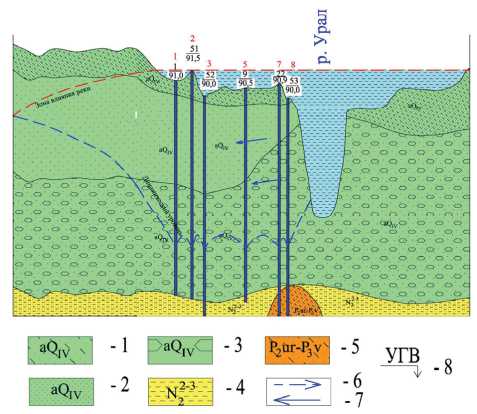

Рис. 2. Взаимосвязь вод аллювия и реки в межень

Однако эти технологии имеют существенные недостатки, поскольку при высоких температурах атмосферного воздуха происходят огромные потери воды на испарение. Кроме того, воды открытых водоемов подвержены процессам загрязнения.

Летом в жару воды не хватает, а уровень ее в аллювии и в реке падает. При чрезмерном отборе вод из скважин происходит их истощение и к водозабору подтягиваются воды из смежных горизонтов. Содовые по типу воды поступают из пород пермского возраста, а соленые воды - из речных долин, где на ряде участков они пере углублены за счет размыва соляных куполов. Хлоридно-магниевые воды повышенной жесткости и минерализации формируются под влиянием источников загрязнения. В периоды паводков запасы вод аллювиальных водозаборов восполняются с частичным отмыванием от загрязнения (Куделина, 2018; Плотников, 1978).

Восполнение запасов аллювиальных водозаборов – это путь стабилизации водохозяйственной ситуации. Самый высокий уровень воды на р. Урал (842 см) был установлен у Оренбурга в 1942 г. при средней амплитуде в пределах 460 см. Превышение динамического уровня над статическим в скважинах водозабора составляет значительно больше. Чтобы стабилизировать ситуацию, нами предложено создать на реке каскад малых плотин, чтобы уровень воды на реке не поднимался более 3-х м. Тогда уровень аллювиальных вод позволит стабилизировать работу водозаборных скважин, но не будет затоплена высокая пойма (Лясота, 2013; Питьева, 2000).

Такой уровень воды в реке и водозаборе обеспечит восполнение его запасов за счет создания накопителей, аккумулирующих небольшую часть вод паводка. За счет фильтрации вод из этих накопителей будет стабилизирована производительность водозабора и улучшено качество вод. Это подтверждается режимными наблюдениями на ряде объектов (Гацков, 2011; Ковалевский, 2001, Mann, 1973).

По закону Дарси определяем расход воды Q, который фильтруется через породу в м3/сут. Этот расход пропорционален К ф, поперечному сечению потока ( F ) м2 и разности напоров в соседних сечениях, м; L – длина пути фильтрации, м и I = ∆H/L - гидравлический градиент:

Q = К Ф ⋅ F ⋅ Δ h = К ф ⋅ F ⋅Ι , (1)

L

Параметры для расчетов заимствованы у «Компании Вотемиро», 2009, рассчитавшей элементы водного баланса при подсчете запасов вод для Ивановского водозабора (табл. 1) (Куделина, 2018).

Таблица 1. Параметры гидрогеологических расчетов по водозабору

|

Наименование параметра |

Единица измерения |

Значение |

|

Мощность аллювиального горизонта |

h, м |

6,88 |

|

К ф |

м/сут |

422,0 |

|

Длина ряда скважин |

ℓ, м |

2260 |

|

Расстояние от профиля до контура с постоян. напором |

L, м |

68 |

|

Расстояние между водозабор. скважинами |

λ, м |

108 |

|

Диаметр скважины |

2 r, м |

0,30 |

|

Средний уклон потока |

I |

0,0013 |

|

Понижение уровня допустимое |

Sдоп, м |

2,1 |

В межень расход воды составил:

Q 1 = КФ ⋅ F1 ⋅Δ H = Кф ⋅ F1 ⋅Ι= 422 ⋅ 17000 ⋅ 0,0013 = 9326 м 3/ сут

К Ф = 422 м / сут

F1 = l ⋅ h 1 = 2500 ⋅ 6,8 = 17000 м 2

I = Δ H = H 1 - H 2 = L = L

85,3 - 84,5

= 0,0013

h 1 = 6,8 м – мощность горизонта; l = 2500 м – ширина между отметками гидроизогипс Н 1 = 85,3 м и Н 2 = 84,5 м – на водозаборе при расстоянии между гидроизогипсами L= 600 м.

После строительства водонакопителей объем воды, проходящий через увеличенное сечение в единицу времени, составит:

Q 2 = КФ ⋅ F2 ⋅Δ H = Кф ⋅ F2 ⋅ Ι = 422 ⋅ 24500 ⋅ 0,0013 = 13440 м 3/ сут

К Ф = 422 м / сут

F2 = l ⋅ h 2 = 2500 ⋅ 9,8 = 24500 м 2

I = ΔH = 0,0013 L, h2 = 9,8 м – мощность пласта растет благода- ря строительству плотин.

Притоки воды (Q) к одиночным скважинам вблизи открытого водоема определяем по Дюпюи – Форхгеймеру:

Q = 1,366 ⋅

K ф ⋅ ( h 2 - h Д 2 ) . , (2) lg2 L - lg r .

где h – мощность пласта, м; h д – уровень воды динамический, м; L – расстояние до водоема от скважины, м; 2 r – диаметр скважины, м.

Значение производительности водозаборных скважин уточнено в процессе их эксплуатации и составило 1200 м3/сут. Благодаря строительству накопителя и подъему уровня воды в водозаборных скважинах мощность пласта увеличится в 1,5 раза и в соответствии с результатами моделирования производительность водозаборных скважины возрастет до 2057 м3/сут., т.е. в 1,7 раза.

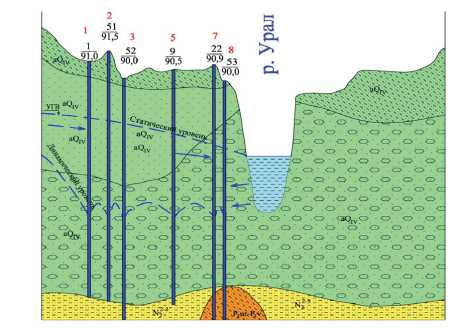

Надо иметь в виду, что паводковые воды, освежая ландшафт, сами накапливают загрязняющие вещества. Поэтому предусмотрена их очистка перед использованием для восполнения запасов. Восточная часть области отличается широким распространением гранитов и гранитоидов, содержащих радон и радиоактивные продукты его распада. Их наличие в водах превращают их в некондиционные и даже опасные при использовании в качестве питьевых. Кроме того, в осадочных отложениях мезозойского и палеогенового возраста широко распространены реликты морского солевого комплекса. Их рас- творение и выщелачивание превращает воды в солоноватые и не пригодные для питья. И тем не менее такие не кондиционные воды используются в качестве питьевых из-за отсутствия вод питьевого качества. Для примера приведем воды бассейна р. Суундук. Несмотря на то, что бассейн расположен в условиях близких к лесостепи, аллювиальные и речные воды здесь осолонены (рис. 3).

Рис. 3. Некондиционные воды районов Восточного Оренбуржья вокруг источников загрязнения: 1 - промышленных; 2 – геотехнологических; 3 - транспортных; 4 – сельскохозяйственных; 5 - бытовых; 6 - реликтов солевого комплекса. Границы: 7 – субъектов РФ и Казахстана; 8 – территории исследований

Это обстоятельство еще более обостряет ситуацию в регионе, характеризующуюся крайней неравномерностью водного стока и кратким периодом паводка. Поэтому технологии восполнения запасов за счет частичной аккумуляции их вод нет альтернативы как на эксплуатируемых, так и проектируемых месторождениях. Осложняющим моментом служит и повышенный радиационный фон. Следует отметить, что при восполнении запасов подземных вод уровень радиации резко снижается и не превышает ПДК. Дело в том, что паводковые воды формируются не только на площадях, сложенных гранитоидами, но и в более значительной степени на площадях, сложенных вулканогенно-осадочными и иными породами, не содержащими радиоактивные элементы. При восполнении запасов подземных вод за счет паводка происходит их смешение и воды с повышенной радиоактивностью разбавляются водами, не содержащими радиоактивные элементы. А поскольку их значительно больше по объему, то после восполнения запасов, воды водозаборов приобретают питьевое качество. Аналогичный эффект происходит и с другими загрязняющими компонентами. Нашими экспериментальными и натурными исследованиями установлено, что при восполнении запасов водозаборов происходят физико-химические взаимодействия в системе вода-порода, в результате которых многие не консервативные компоненты-загрязнители переходят в трудно растворимые соединения или в газообразное состояние, что обеспечивает получение вод питьевого качества (Леонтьева, 2020). Т.е. предлагаемые технологии восполнения запасов подземных вод эксплуатируемых водозаборов путем частичной аккумуляции стока в паводки способны обеспечить население водой питьевого качества (Постановление Правительства Оренбургской области…, 2013; Постановление…, 2013; Приложение к постановлению Правительства…,2018).

Чтобы добиться такого качества вод, необходимо обеспечить защиту их от загрязнения при помощи разработанных нами барьерных технологий (Бабушкин, 2003; Гаев, 2018). Представление о геохимическом барьере предложено А.И. Перельманом (Плотников, 1978). Под ним понимается участок земной коры, в пределах которого на коротком расстоянии происходит концентрация химических элементов за счет резкого снижения интенсивности их миграции. Благодаря этому механизму формируются месторождения полезных ископаемых, их ареалы и ореолы рассеяния. А.И. Перельман дал классификацию геохимических барьеров, выделив также искусственные барьеры. По нашим данным, их эффективность зависит от экологической емкости пород, фильтруясь через которые, они подвергаются самоочищению (Гаев, 2018; Цветкова, 2015). Измеряется экологическая емкость в мг-экв. на 100 г породы. По результатам наших исследований, большую экологическую емкость имеют карбонатно-терригенные породы, их емкость достигает 9 г на 100 г породы.

В.Д. Бабушкин разработал положение о гидродинамическом барьере. Когда одно- временно из одной скважины откачиваются чистые воды, а из соседней - загрязненные, то между водозабором и дренажом формируется раздел потоков со скоростью фильтрации на поверхности равной нулю. Благодаря этому раздел становится гидродинамическим барьером. При изменении производительности водозабора и дренажа можно изменить положение барьера. При неизменной производительности дренажа и росте ее у водозабора граница раздела потоков удаляется от него. Чтобы предотвратить загрязнение его вод, граница раздела потоков должна быть в поле чистых вод.

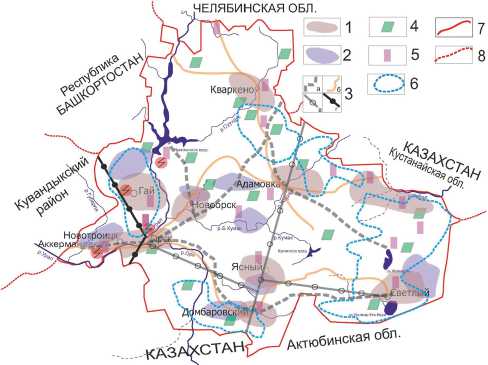

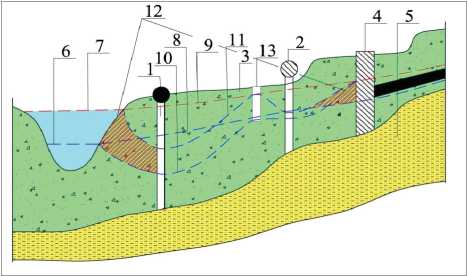

А.Я. Гаев совместил геохимический и гидродинамический барьеры, получив комплексный гидродинамический и геохимический барьер. Он оказался эффективным в сложной водохозяйственной обстановке, например, в Светлинском, Ясненском, Дом-баровском и др. юго-восточных районах Оренбуржья (рис. 4). Здесь используются воды Кумакского и др. водохранилищ, не отвечающих питьевому качеству. Водами Кумакского водохранилища обеспечивается г. Ясный и Светлинский район. По данным администрации Светлинского района, на эти цели расходуется 600 тыс. м3 воды в год (Постановление Правительства Оренбургской области…, 2013; Постановление…, 2013; Приложение к постановлению Правительства…, 2018).

Рис. 4. Восполнение запасов вод действующего водозабора: а – план; б – разрез по линии А – Б. 1 – озеро; 2 – насосная станция; 3 – водоводы; 4 – инфильтрационные бассейны; 5 – водозаборная скважина; в – водопроницаемые породы; 7 – водоупор; 8 - почвенный покров; 9 - депрессионная воронка

Простым и эффективным способом подготовки поверхностных вод для использования их с целью восполнения запасов эксплуатируемых водозаборов служит инфильтрация их через породы зоны аэрации. При этом используется само очищающая способность естественного фильтра.

Эта технология широко используется при восполнении запасов подземных вод эксплуатируемых водозаборов.

Качество воды улучшается за счет процессов самоочищения и очистки вод с удалением из них твердых частиц, тяжелых металлов и организмов при фильтрации через грунты (Гацков, 2011; Ковалевский, 2001). Учитывая гидрогеологические условия, сложившиеся в реальной ситуации, восполнение запасов осуществляется преимущественно для безнапорных подземных вод, но возможно осуществлять эту технологию и в условиях напорного режима с бурением и обустройством нагнетательных скважин.

Гидрогеологические исследования с целью выяснения возможностей восполнения запасов подземных вод обычно предусматриваются на стадии эксплуатационной разведки месторождения. На разведуемых участках месторождения методом магазинирования создаются дополнительные запасы подземных вод в слабо изученных коллекторах. Изыскания подземных емкостей выполняются при поисково-разведочных работах и сопровождаются выполнением техникоэкономических расчетов. Для этого надо иметь коллекторы с коэффициентом фильтрации в интервале от 10 до 200 м/сут с общей мощностью до 50 м и более. При магази-нировании вод не допускается использовать в качестве коллекторов гумусовые отложения, породы и воды, содержащие органические вещества, закисные соединения марганца и железа. Не рекомендуется длительный период использовать в качестве коллектора породы зоны аэрации. Желательно систематически заменять их на более благоприятные коллекторы в соответствии с известными методическими рекомендациями (Алексееноко, 2000; Питьева, 2000; Плотников, 1978). При орошаемом земледелии каналы играют роль инфильтрационных бассейнов большой протяженности. Вдоль каналов и водоемов благодаря инфильтрации в зоне аэрации формиру- ются линзы пресных вод. В аридных условиях распространены минерализованные грунтовые воды и линзы пресных вод вдоль каналов как бы плавают на них. Иногда их ресурсы настолько значительны, что их достаточно для водоснабжения населенных пунктов. Выделяют три группы инженерных сооружений: 1) бассейны, траншеи, каналы, галереи с площадной инфильтрацией вод вблизи водозабора и глубиной 1–3 м в зоне аэрации; 2) скважины и горные выработки для налива или нагнетания воды в водоносный пласт; 3) лучевые водозаборы, сочетающие открытые и подземные сооружения. Запасы подземных вод формируются путем организованной инфильтрации поверхностных вод или за счет потерь из водохранилищ, каналов и систем орошения.

Предлагается дренировать эти воды подземным водозабором, расположенным у водохранилища. В процессе фильтрации и инфильтрации наблюдается хороший уровень очистки вод от тяжелых металлов. Качество вод улучшается до питьевого (Alloway, 1995; Bahaminyakamwe, 2006; Brock, 2006; Mann, 1973). Этой водой и предложено обеспечить население г. Ясный и пос. Светлый. Предусмотрено защитить их от загрязнения при

Рис. 5. Схема комплексного барьера при искусственном восполнении запасов вод: 1 – скважины с чистыми водами; 2 – дренажные скважины; 3 – аллювиальный горизонт; 4 – адсорбционный барьер (стен-ка); 5 – глинистые породы; 6 – уровень в реке до восполнения запасов; 7 – уровень воды при искусственном восполнении запасов; 8 – уровень аллювиальных вод статический; 9 – уровень воды статический после восполнения запасов; 10 – динамический уровень вод до восполнения запасов; 11 – тоже после восполнения запасов; 12 - геохимический в зоне подтопления аллювиальных отложений; 13 – гидродинамический помощи барьерных технологий (рис. 5) (Алексееноко, 2000; Леонтьева, 2020; Гаев, 2018).

Для упр авл ения ситуацией нужны режимные наблюдения за природными водами продолжительностью не менее 12 лет (Гацков, 2011, Куделина, 2018).

Выводы

Технология восполнения запасов подземных вод достаточно эффективна, чтобы бороться с их истощением и загрязнением. Она позволяет увеличивать производительность водозаборов, улучшать качество, не увеличивая себестоимость воды. Затраты на реализацию этой технологии значительно меньше, чем освоение новых месторождений. Не требуется также дополнительный отвод земель, что особенно важно с техникоэкономических позиций. Запасы подземных вод формируются благодаря гидравлической связи с речными водами, особенно в связи с формированием депрессионной воронки водозабора. При мощности водоносных пород менее 12 м и невозможности создать большое понижение уровня воды эффективна двухсторонняя схема восполнения запасов подземных вод. Уже на этапе поисковоразведочных работ возможно предусмотреть восполнение запасов водозабора с учетом конкретных природных условий. На стадии разведки возможно выбрать методику работ, конструктивные и технические решения.

Практика показала, что восполнять запасы на действующих водозаборах более рентабельно, чем осваивать новые месторождения и участки. При кольматации коллектора производительность водозабора падает и требуются ремонтно-профилактические работы. Кольматация отложений проявляется при высокой мутности паводковых вод.

Рекомендуется строить на водозаборе ограждающие дамбы и бассейны для двухстороннего восполнения запасов подземных вод, применяя посадки водной растительности (камыша, рогоза и др.). Но есть водоемы, где мутность не растет даже в паводки, например, у Красноярского водозабора, работающего более 70 лет в долине Енисея. Влияние мутности вод на кольматацию аллювия можно минимизировать посадкой водных растений и созданием инфильтрационных бассейнов. Так, в Прибалтике производительность скважин поддерживается специальными фильтрами инфильтрационных сооружений, уровнем подготовки воды, созданием резервных инфильтрационных бассейнов и водохранилищ. Инфильтрационные водозаборы эффективно работают в долинах Урала, Сакмары, на Волге, Днепре, Доне, Оби и в Центральном Казахстане.

Запасы подземных вод можно создавать и в маловодных районах Восточного Оренбуржья в периоды паводков и при наличии емкостей водопроницаемых пород. Паводки здесь продолжаются 2 – 3 мес. при таянии снега. Эффективны проекты каскадов небольших плотин и малых по размеру водоемов. Инфильтрация из этих водоемов может обеспечить водой питьевого качества такие города, как Оренбург с населением 500-600 тыс. Каскады из 5 – 6 плотин высотой в 3 – 5 м могут существенно улучшить водохозяйственную обстановку в таких городах, сопровождая эти меры лесомелиоративными работами.

Подготовка вод к восполнению запасов зависит от их уровня загрязнения и требований к их качеству. Чаще используются методы механической подготовки и реже другие методы. Эксперименты и опытные работы показывают, что при небольших скоростях фильтрации в водоносном горизонте осаждение взвешенных частиц при участии коагулянтов достигает 97-98% и сопровождается удалением бактерий и вирусов. В мелкозернистых осадках эти процессы усиливаются. Кислород окисляет органические вещества и способствует развитию растительности. При фотосинтезе с участием синезеленых водорослей и микроводорослей при температуре 18-20°С и содержании кислорода до 14 мг/л очистка вод ускоряется, убивая патогенные бактерии. Солнечный свет также улучшает качество воды. С отмиранием водорослей качество воды ухудшается за счет неприятных запаха и вкуса. В зоне аэрации растет интенсивность окисления органических веществ.

Химический состав подземных вод при восполнении их запасов прогнозируется в части их минерализации, содержания сульфатов, хлоридов, фтора и др. компонентов, слабо меняющихся в процессе инфильтрации. Прогноз изменения концентраций других показателей некоторые исследователи пытаются выполнить на основе эмпирических зависимостей от эффекта очистки воды, скорости инфильтрации и других параметров. При использовании загрязненных вод и необходимости в улучшении их качества определяются сорбционные параметры пород.

Таким образом, очевидна необходимость широкого применения технологии по восполнению запасов подземных вод, но кроме этого следует совершенствовать технологии водопользования, защиты вод от загрязнения и, главное, более бережно использовать водные ресурсы.

Список литературы Гидрогеологические аспекты развития водохозяйственных технологий урбанизированных территорий на примере Оренбуржья

- Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: учебник / М.: Логос, 2000. 627 с. EDN: TVLODL

- Антоненко В.Н., Кульдеев Е.И., Тынбаев М.М. Исследование процесса искусственного восполнения подземных вод // Вестник КазНТУ, 2012. № 3. С. 10-16.

- Бабушкин В.Д., Гаев А.Я., Гацков В.Г. и др. Научно-методические основы защиты от загрязнения водозаборов хозяйственно-питьевого назначения. Пермь, 2003. 267 с. EDN: QKDWET

- Гаев А.Я., Куделина И.В., Леонтьева Т.В. Водохозяйственные проблемы вододефицитных территорий на примере Южного Урала // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, 2019. № 4. С. 218-222. EDN: ZRGZWT

- Гаев А.Я. Тихоненко М.А., Килин Ю.А. Фундаментальные и прикладные проблемы гидросферы. Часть 2. Экологические проблемы: учеб. пособие. Под общей редакцией А.Я. Гаева. М.: Университетская книга. Ред.-издат. дом Российского нового университета, 2018. 200 с.