Гидрогеологические предпосылки нефтеносности Кизильской зоны Южного Урала

Автор: Попов В.Г., Абдрахманов Р.Ф.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (265), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье в основном с гидрогеологических позиций обсуждается дискуссионная проблема нефтеносности Кизильской структурно-фациальной зоны Магнитогорского мегасинклинория Южного Урала. В основу её положены результаты глубокого (до 5010 м) нефтепоискового бурения на Уральском профиле с привлечением информации по рудным и гидроминеральным месторождениям. Выполнен анализ глубинной гидрогеохимической зональности и изложены представления авторов, касающиеся формирования и генезиса подземных вод. Показано, что пресные кислородно-азотные воды на глубинах > 1000 м сменяются солёными водами, а на глубинах > 2000-3000 м - метановыми рассолами хлоркальциевого типа. Они связаны с трещинными коллекторами осадочных и вулканогенно-осадочных толщ карбона, находятся в условиях весьма затруднённого гидрогеодинамического режима и от воздействия гипергенных факторов экранированы региональными надвигами. Рассолы являются продуктом седиментогенеза в каменноугольных эвапоритовых палеобассейнах и последующей метаморфизации в породах за счёт эпигенетических процессов. Тангенциальные силы не только определили стиль тектоники и гидрогеодинамику Южного Урала, но и сыграли ключевую роль в формировании фильтрационно-ёмкостных свойств горных пород. Перспективы нефтеносности Кизильской зоны связываются с погребённой антиклинальной структурой, особенно с её восточной поднадвиговой частью. Проведение нефтепоисковых работ затруднено в связи с анизотропностью и невыдержанностью коллекторов трещинного типа.

Южный урал, кизильская зона, гидрогеологические условия, нефтеносность

Короткий адрес: https://sciup.org/149128686

IDR: 149128686 | УДК: 553.98:556.3 | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-1-3-7

Текст научной статьи Гидрогеологические предпосылки нефтеносности Кизильской зоны Южного Урала

Издавна утвердились представления об орогенных областях в целом и на Урале в частности как открытых однозональных гидрогеологических структурах, в которых под воздействием гипергенных факторов сформировалась мощная (до 1000 м и более) зона кислородно-азотных пресных вод. Ниже зоны выветривания монолитные образования считались водоупорами за исключением локальных зон разломов, заключающих скопления напорных трещинно-жильных обычно маломинерализованных вод различного газового состава. Гидрогеологическая обстановка в орогенах, подвергшихся, как полагалось, глубокому промыву инфильтрационными водами, была признана неблагоприятной для сохранения залежей нефти и газа.

Однако в последние десятилетия в результате бурения глубоких скважин (параметрических, рудо-, нефтепоисковых и др.) получены данные, указывающие на то, что горные страны не являются однозональными в гидрогеологическом отношении структурами [3].

Заключенные в их недрах газово-жидкие флюиды имеют не только широтную и высотную геохимическую поясность, но и глубинную зональность. Под зоной пресных вод были обнаружены солёные и рассольные воды, о природе которых высказаны различные точки зрения: выщелачивание солевого комплекса пород, захоронение седиментогенных и метаморфогенных вод, внедрение по зонам разломов рассолов из сопредельных платформенных структур, поступление талассогенных вод древних и современных бассейнов осадконакопления и др.

Как бы то ни было, наличие этих литосферных растворов стало восприниматься не как аномальное, а как закономерное явление, отражающее сущность нормальной гидрогеологической зональности, относящейся к категории фундаментальных свойств земной коры. Гидрогеохимические показатели и собственно данные по динамике подземных вод легли в основу глубинной ги-дрогеодинамической зональности. В складчатых областях стали выделять не только зону интенсивной цирку- ляции, но также зоны затруднённого водообмена и застойного гидрогеодинамического режима с минерализованными водами различного геохимического облика и происхождения. В настоящее время складчатые области рассматриваются как результат сложного взаимодействия в пространстве и во времени различных типов гидрогеологических структур, проявления в истории их развития магматизма и метаморфизма, седиментогенеза и постседиментационных процессов в гетерогенной многокомпонентной системе «вода — порода — газ — ОВ», играющих исключительно важную роль в жизни подземных вод.

Несмотря на осторожные и, более того, негативные оценки нефтегазоносности Южного Урала, он с давних пор привлекал внимание специалистов (И. М. Губкин, В. К. Шихмуратов, М. А. Камалетдинов, Б. М. Юсупов, И. А. Тагиров, В. С. Афанасьев, Т. Т. Казанцева и др.). Особый интерес при этом вызывали сложенные мощными толщами палеозоя Западно-Уральская зона складчатости, Зилаирский и Магнитогорский синклинории, где в разные годы проводились поисково-разведочные работы на нефть и газ.

В нашей статье обсуждаются недостаточно изученные вопросы, касающиеся гидрогеологических условий Кизильской зоны в связи с нефтеносностью. Они носят дискуссионный характер, поскольку взгляды исследователей на роль подземных вод в сохранении залежей УВ в недрах Южного Урала крайне неоднозначны.

Литолого-структурная характеристика

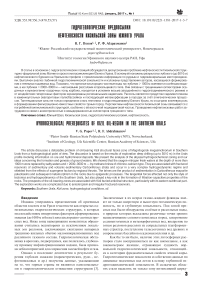

Кизильская структурно-фациальная зона (синфор-ма) расположена в центральной части Магнитогорского мегасинклинория, надвинутого по Главному Уральскому разлому на структуры Центрально-Уральской мегазоны [6]. Она вытянута в субмеридиональном направлении на 150—200 км при ширине до 20 км и выполнена мощными (> 5000 м) осадочными и вулканогенно-осадочными толщами каменноугольного возраста. От сопредельных Уртазымской (на западе) и Магнитогорской (на востоке) зон Кизильская синформа отделена высокоамплитудными (тысячи метров) надвигами. Внутреннее строение её осложнено многочисленными складками, подчинёнными надвигам с меньшей (сотни метров) амплитудой. Геологический разрез палеозоя, по данным глубокого (до 5010 м) бурения на Уральском профиле, снизу вверх представлен зилаирской, берёзовской, кизильской и уртазымской свитами (рис. 1).

Зилаирская свита (D3fm—C 1 t zl) мощностью около 1000 м сложена терригенно-карбонатным флишем — песчаниками, алевролитами, сланцами, конгломератами с подчинёнными прослоями известняков.

Берёзовская свита (C 1 v2 br2-C 1 t2 br 1 ) состоит из 2 частей. В нижней (C1t2—v1 br 1 ) развиты туфопесчани-ки, алевролиты, углисто-глинистые сланцы с прослоями углей, диабазов и известняков, а в верхней (C 1 v2 br2) — диабазы, спилиты и их туфы, лавовые брекчии с линзами известняков. Мощность свиты в среднем составляет 1300 м, в том числе битуминозных известняков до 120 м.

Кизильская свита (C 1 v2—s kz) представлена нормальной морской (рифогенные битуминозные известняки и мергели) и осолонённой (загипсованные доломиты) фациями, в меньшей степени терригенными (песчаники, алевролиты, конгломераты) и эффузивными (диабазы) породами мощностью > 3000 м. Верхняя аллохтонная часть свиты имеет форму синклинали, а нижняя поднадвиговая — пологой антиклинали.

Уртазымская свита (C2b—m ur) сложена терригенно-карбонатной флишевой формацией — известняками, известковистыми и загипсованными песчаниками, конгломератами, глинистыми сланцами мощностью 750 м.

Янгельская свита (С3-Р 1 ) сохранилась в северной части Кизильской структуры. Ее слагают терригенные (песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты) и карбо-

Рис. 1. Схематический гидрогеохимический разрез Кизильской зоны (геологическая основа по [2]): 1 — песчаники, алевролиты, аргиллиты; 2 — известняки; 3 — туфопесчаники, туфы; 4 — кремнистые известняки; 5 — кремни; 6 — брекчированные породы; 7 — скважина. Обозначения: слева — М воды (г/дм3), справа — гидрогеохимический тип (ГН — гидрокарбонатно-натриевый, СН — сульфатно-натриевый, ХМ — хлормагниевый, ХК — хлоркальциевый); 8—10 — гидрогеохимические зоны: 8 — пёстрого состава (М до 5—10 г/дм3), 9 — Cl-Na (М 10—36 г/дм3), 10 — Cl-Na-Са (М 36—320 г/дм3); 11 — надвиги; 12 — гидро-геохимическая граница

Fig. 1. Schematic hydrogeochemical section of Kizil zone (geological basis according to [2]): 1 — sandstones, siltstones, argillites; 2 — limestones; 3 — tuff sandstones, tuffs; 4 — siliceous limestones; 5 — silica; 6 — brecciated rocks; 7 — borehole. Legend: left — M water (g/dm3), right — hydrogeochemical type (ГН — hydrocarbonate-sodium, CH — sulphate-sodium, XM — chlorine- magnesium, ХК — chlorine-calcium); 8—10 — hydrogeochemical zones: 8 — variegated composition (M up to 5-10 g/dm3), 9 — Cl-Na (M 10-36 g/dm3), 10 — Cl-Na-Ca (M 36-320 g/dm3); 11 — thrusts; 12 — hydrogeochemical boundary

натные (известняки, мергели, доломиты) породы с прослоями гипсов и ангидритов общей мощностью 500—700 м.

Триасово-юрская (T-J) терригенная молассовая формация мощностью до 500 м занимает восточную часть зоны, где залегает с несогласием на нижнем карбоне.

В восточной части Кизильской зоны выделяется крупная аллохтонная пластина толщиной до 1500 м, сложенная верхнетурне-визейскими осадками в составе берёзовской (C 1 v2br2—C1t2br 1 ), гусихинской (C 1 v2—s gs) и кар-даиловской (C2b—m kr) свит, содержащих битуминозные известняки и песчаники с растительными остатками [2].

Фациальный состав нижнекаменноугольных осадков претерпевает изменения в восточном направлении по мере увеличения глубоководности бассейна. Так, терригенно-карбонатно-эффузивные породы берёзовской свиты и рифогенные известняки кизильской свиты к востоку сменяются кремнисто-карбонатными осадками.

В направлении фациальной изменчивости в породах увеличивается содержание ОВ (Сорг) и битумоидов. Геохимические исследования «БашНИПИнефти» показали, что наиболее обогащены ими (соответственно до 1.44 и 0.47 %) глинистые известняки и мергели кизильской свиты в поднадвиговой части разреза. В известняках берёзовской свиты количество ОВ составляет 0.3—0.73 %, а битумоидов 0.01—0.015 %, тогда как в вулканогенно-осадочных образованиях их на один-два порядка меньше. Потенциально нефтепроизводящие песчано-глинистые и карбонатно-глинистые породы развиты также в зилаир-ской и уртазымской свитах. Общая мощность потенциально нефтегенерирующих пород в каменноугольном разрезе увеличивается с запада на восток от 180 (скв. 2) до 720 (скв. 10) м и составляет ~ 10% всей мощности вскрытого разреза.

В связи с этим важно обратить внимание на многочисленные нефте- и битумопроявления в палеозойских отложениях Кизильской синформы . Они встречаются в виде примазок, прожилок и капелек в разной степени окисленной нефти и твёрдых битумов в трещинах и кавернах всех стратиграфических подразделений палеозоя, но наиболее часто — в пустотах кизильских известняков. Нефтепроявления приурочены не только к глубоким частям разреза, но к его верхним частям (до 1000—1200 м). Иногда они проявляются на поверхности (уртазымские конгломераты на берегу оз. Мартышечье). Это указывает на вторичное происхождение УВ в результате восходящей миграции. В геотектоническом отношении наибольший интерес для нефтепоисковых работ вызывает погребённая антиклинальная структура, особенно её восточная часть [2].

Гидрогеодинамические особенности

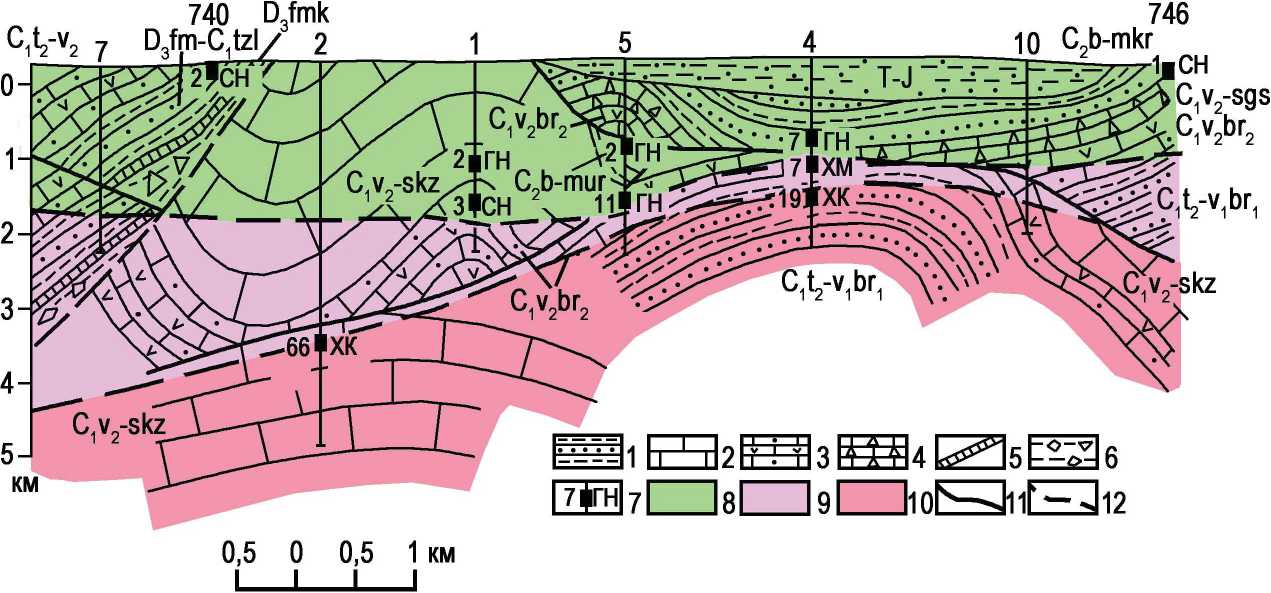

Кизильская зона в структурно-гидрогеологическом отношении является адартезианским бассейном, вмещающим скопления трещинных, трещинно-карстовых и в меньшей степени порово-пластовых вод в карбонатных и сильно литифицированных терригенных породах. Зона экзогенной трещиноватости (60—150 м) представляет собой типичную инфильтрационную систему, дренаж которой происходит в гидрографическую сеть и нижележащую гидрогеодинамическую зону под действием гидростатического фактора. C глубиной частота и ширина трещин уменьшается, что влечёт за собой снижение основных гидрогеодинамических параметров — коэффициентов фильтрации (К ф ) и водопроводимости (Km) (рис. 2).

),4 0,8 1,2 1,6Км,м2/сут

0,01 6,02 0,03 0,05 К. ,м/сут

Рис. 2. Изменение с глубиной величин Km (а) и К ф (б) вулканогенно-осадочных пород на Подольском и Петропавловском рудных полях Южного Урала (по [4, 7], с изменениями)

Fig. 2. Changing values Km (a) and К ф (б) of volcanic-sedimentary rocks in Podolsk and Petropavlovsk ore fields of the Southern Urals with the depth (according to [4, 7], as amended)

На глубинах > 200 м, в зоне затруднённого водообмена на общем фоне довольно низких фильтрационных свойств пород наблюдается чередование более и менее проницаемых интервалов, которые могут быть интерпретированы как водоносные и относительно водоупорные разности пород. Причём какая-либо связь между проницаемостью и литологией отсутствует, т. е. одна и та же порода в зависимости от характера и степени трещиноватости может быть как водопроницаемой, так и водоупорной . К тому же отдельные интервалы разреза имеют разную величину напора, что указывает на их относительную гидрогеодинамическую автономность и сложную гидравлическую взаимосвязь. В подобной ситуации водно-физические свойства сильно литифицированных пород контролируются не геостатическими, а тектоническими (геодинамическими) силами, которые действуют главным образом в горизонтальном направлении и формируют напряжённое состояние пород [2, 7, 8]. Исходя из этого можно судить о фильтрационной расслоенности отложений — производной от тектонической расслоенности литосферы под влиянием тангенциальных напряжений [6].

Фильтрационная анизотропность пород, вызванная тектоническим фактором, свойственна и более глубоким частям разреза . На это указывают локальные поглощения промывочной жидкости, нефте- и водопроявления в скважинах Уральского профиля. Как и в зоне гипергенеза, они не имеют какой-либо определённой стратиграфической приуроченности. Но наиболее трещиноваты карбонатные породы в тектонически ослабленных зонах и сводах антиклинальных складок .

Приведём некоторую аргументацию. В скважине 2 при бурении рифогенных известняков кизильской свиты отмечены интенсивные поглощения промывочной жидкости на глубине 1248 м, в интервале 2910—2940 м и на глубинах 3085 и 4195 м. Из интервалов 2786—2815 и 3856— 5

3932 м получены притоки воды Cl-Ca-типа. В скважине 4 приток воды составил 62.4 м3/сут; в ней выявлены три пласта-коллектора в кизильской и берёзовской свитах (1274—2120 м). Бурение сверхглубокой скважины СГ-4 на севере Тагило-Магнитогорского прогиба показало, что трещиноватость и проницаемость пород развиты до глубин 4000 и даже 6000м [4]. В существующих РТ -условиях Урала наличие жидких гравитационных вод на столь больших глубинах связывается с дизъюнктивными нарушениями, зонами тектонического рассланцевания под влиянием тангенциальных сил и др. Часть пустот, вероятно, имеет палеокарстовую природу.

Вместе с тем, говоря о сохранении залежей УВ в недрах Урала, надо иметь в виду, что энергетика его рельефа, контролирующая гидрогеодинамические процессы, ограничивает глубину проникновения инфильтрационных вод 1000—1500 м . Это касается и Кизильской синформы, западным обрамлением которой служит хр. Уралтау с абсолютными отметками 600—800 м. К примеру, передовые складки Южного Урала примерно такого же гипсометрического положения (абс. отм. 500—700 м) определяют гидрогеологические условия только верхней части осадочного чехла Предуральского прогиба [1]. На глубинах > 1500—2000 м отложения карбона и девона насыщены рассолами Cl-Ca-типа с минерализацией (М) 250—280 г/дм3. С ними ассоциируются нефтяные и газовые месторождения (Кинзебулатовское, Ишимбайское, Беркутовское и др.). Залежи УВ известны в недрах и самого Западного Урала (Ветосская, Исаневская, Сурсайская и др.).

Геохимия и генезис глубинных подземных вод

В зоне гипергенеза формирование химического состава подземных вод осуществляется под совокупным влиянием процессов континентального засоления, растворения карбонатных и гидролиза алюмосиликатных пород [1]. В результате формируются воды пёстрого состава, чаще всего сульфатно-натриевого типа (по классификации В. А. Сулина) с М обычно < 3—5 г/дм3. На глубинах 1152—1649 м в слагающих аллохтон уртазымской, кизильской и березовской свитах уральскими скважинами 1, 5 и 4 вскрыты HCO3-Ca-Na-, HCO3-Cl-Na-, SO4-Cl-Na- и Cl-Na- воды с М до 14 г/дм3 (рис. 1). Они принадлежат ги-дрокарбонатно-натриевому, иногда сульфатно-натриево-му и хлормагниевому типам. Иллюстрацией служит формула химического состава воды кизильской свиты, выведенной скважиной 1 из интервала 1500—1606 м:

^4^^8801^042 ' Na69Ca23MgS '

Это инфильтрационные растворы, формирующиеся в зоне затруднённого водообмена за счёт экстракции из пород морских солей и глубокой переработки алюмосиликатного вещества под влиянием длительных обменноабсорбционных процессов.

В поднадвиговой части разреза геохимия подземных вод претерпевает кардинальные изменения. Скважиной 2 при испытании на приток интервала 3856—3932 м из ки-зильских известняков были получены высокометамор-физованные (rNa/rCl = 0.41) Cl-Na-Ca-рассолы следующего состава:

М65 g <798X0,2

’ Ca46NaA»MgW’

Воды хлоркальциевого типа установлены и скважиной 4 в берёзовских известняках и туфоалевролитах, залегающих под аллохтоном на глубинах 2020—2120 м:

С/955О4ЗЯСО32

Ж 8.7----------—.

Na55Ca36Mg9

Заслуживает внимания наличие NH 4+ , В + и повышенная концентрация Br- (51.8 мг/дм3), близкая к таковой в морской воде (65 мг/дм3) с нормальной солёностью (36 г/дм3). Судя по величинам отношений rNa/rCl (0.59) и Cl/Br (196)1, эти воды, как и воды скважины 2, являются седиментогенными рассолами, сильно разбавленными буровым раствором2. Исходными для них являются рассолы каменноугольного эвапоритового бассейна, захороненные в породах и претерпевшие в них прямую метаморфизацию (с образованием СаСl2) главным образом в результате процессов доломитизации [5]: 2CaCO3 (известняк) + MgCl2 (рассол) = CaCO3 x MgCO3 (доломит) + CaCl2 (рассол).

Примечательно, что в интервале 1274-2020 м скважины 4 с глубиной происходит смена вод гидрокарбонат-но-натриевого типа хлормагниевым и хлоркальциевым типами.

Наличие в Кизильской синформе рассолов, хемогенных доломитов и гипсоносных пород даёт основание для выделения в глубоких (2000—4000м) поднадвиговых частях каменноугольного разреза зоны Cl-Ca-рассолов (рис. 1). Это заключение вытекает из теории галогенеза (Н. С. Курнаков, Я. Г. Вант-Гофф, М. Г. Валяшко и др.), согласно которой сгущение морской воды в эвапоритовых бассейнах сопровождается последовательным осаждением солей при М (г/дм3): 15-85 — известняков, 85-150 — доломитов, 150-320 — гипсов, > 320 — галита, карналлита, бишофита вплоть до эвтоники. В этом контексте нелишне указать, что зона Cl-Ca-рассолов с М до 320 г/дм3 развита в нефтеносных комплексах нижнего карбона—среднего девона Волго-Уральского НГБ.

Наличие талассогенных рассолов подтверждается также Cl-Ca-Na, Cl-Mg-Ca, SO4-Cl-Ca-Na и более сложными по составу водами Cl-Ca-типа (М до 37 г/дм3) в терригенных гипсоносных фациях янгельской свиты в районе оз. Мулдаккуль:

М312 С1%80д4 , Na65Ca31Mg4

Эти воды вскрыты на глубине 100-500 м в зоне разлома, по которому из нижнего карбона происходит восходящая разгрузка метаморфизованных Cl-Ca седимен-тогенных рассолов. На глубинную (> 1000 м) природу их указывают высокие концентрации Не — до 3 x 10-2 см3/дм3 (при фоновых значениях 5 x 10-5 см3/дм3), наличие Br-(до 34 мг/дм3), I- (до 2 мг/дм3) и В+ (8.0 мг/дм3), а также изотопный состав Н и О2 ( 5 D%o = -101^-78, 5 18О%о = =-11^-13) [1].

На рудных месторождениях Тагило-Магнитогорского прогиба (Подольском, Теченском, Естюнинском и др.) на глубинах 780—1235м в эффузивной формации девона уста- новлены солёные Cl-Na- и Cl-Ca-Na-воды с M 3-11 г/дм3, содержанием Br- 59.3, I- 1.7 мг/дм3, газами углеводородного состава (СН4+ТУ = 70.1%). Они имеют геохимический облик талассогенных растворов, в разной степени изменённых за счёт эпигенетических процессов. Невысокая М объясняется разубоживанием седименто-генных рассолов, проникших в рудовмещающие эффузи-вы из окружающих осадочных пород, метеогенными водами. Косвенные данные о геохимии глубинных вод получены в ранее упоминавшейся скважине СГ-4. В буровом растворе и водных вытяжках из образцов эффузивноосадочной толщи силура, залегающей в интервале 30575337 м, обнаружена соль СаС12, что может быть истолковано как наличие в породах литогенных вод С1-Са-типа.

Выводы

Гидрогеологические данные в нефтегазопоисковой геологии используются в качестве косвенных показателей нефтеносности, поскольку позволяют судить не столько о наличии залежей УВ, сколько о степени закрытости недр от воздействия гипергенных факторов или, иначе говоря, о физико-химических условиях сохранения нефтяных скоплений. Установлено, что глу-бокозалегающие (2000—4000 м) терригенно-карбонат-ные среды Кизильской структурно-фациальной зоны Южного Урала отнюдь не промыты пресными водами, как это считалось ранее. Они содержат метановые рассолы Cl-Ca-типа, содержащие спектр галофильных и биофильных элементов. Глубокие недра орогена экранированы от воздействия гипергенных факторов региональными надвигами, обеспечившими квазизастойный гидрогео-динамический режим и наличие седиментогенных рассолов. Подобные рассолы являются основным геохимическим типом вод нефтяных месторождений в эпикарельских Волго-Уральском, Печорском и Прикаспийском НГБ.

Тангенциальные силы не только определили стиль тектоники и гидрогеодинамическую изолированность глубоких недр Кизильской структуры, но также сыграли ключевую роль в формировании фильтрационно-ёмкостной анизотропности литифицированных пород. Вследствие этого одни и те же породы, независимо от литологии и стратиграфической принадлежности, могут быть как коллекторами газово-жидких флюидов, так и флюидоупорами.

В существующих структурно-тектонических и литолого-фациальных условиях Кизильской зоны даже при наличии многочисленных нефтепроявлений не следует ожидать в литифицированных осадочных и вулканогенноосадочных породах карбона крупных нефтяных залежей порово-пластового или порово-пластово-массивного типов, свойственных платформенным НГБ. Здесь помимо ловушек сводового типа интерес могут представить зоны тектонического рассланцевания, залегающие среди плохо проницаемых разностей пород, а также тектонически экранированные залежи. В любом случае коллекторские свойства пород будут определяться не пористостью, а трещиноватостью и в известных случаях кавернозностью. Поиски локальных резервуаров УВ, сложенных этими неоднородными в фильтрационно-ёмкостном отношении средами, сопряжены со значительными трудностями. По гидрогеологическим и геотектоническим данным наиболее перспективна восточная погребённая часть антиклинальной структуры Кизильской зоны.

В современной печати обсуждаются вопросы нефтегазоносности не только Магнитогорского синклинория, но и других структурно-тектонических зон Урала, в частности Западно-Уральской зоны складчатости, Зилаирского и Тагильского синклинориев. Несмотря на известные трудности в проведении нефтепоисковых работ, интерес к этой проблематике, несомненно, сохранится и в будущем.

Список литературы Гидрогеологические предпосылки нефтеносности Кизильской зоны Южного Урала

- Абдрахманов Р. Ф., Попов В. Г. Геохимия и формирование подземных вод Южного Урала. Уфа: АН РБ; Гилем, 2010. 420 с.

- Казанцева Т. Т. Геологическое строение Кизильской зоны Магнитогорской мегасинформы в свете новых данных // Геология, география и глобальная энергия. 2009. № 3. С. 27-32.

- Кирюхин В. А., Никитина Н. Б., Судариков С. М. Гидрогеохимия складчатых областей. Л.: Недра, 1989. 253 с.

- Михайлов Ю. В. Гидрогеологические массивы горно-складчатого Урала. Нижний Тагил, 2007. 292 с.

- Попов В. Г., Абдрахманов Р. Ф. Ионообменная концепция в генетической гидрогеохимии. Уфа: Гилем, Башкорская энциклопедия, 2013. 356 с.

- Пучков В. Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.

- Тагильцев С. Н., Лукьянов А. Е. Гидрогеологические признаки тектонической стратификации скального массива // Инженерная геология. 2009. № 1. С. 60-64.

- Шерман С. И., Днепровский Ю. И. Поля напряжений земной коры и геолого-структурные методы их изучения. Новосибирск: Наука, 1989. 148 с.