Гидрохимия Тырминского термального источника

Автор: Шестеркин В.П.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе приведены результаты исследования химического состава вод Тырминского термального источника за столетие. Установлены повышенные значения рН и минерализации (> 200 мг/дм3), значительное доминирование среди катионов иона натрия, среди анионов - гидрокарбонатного иона. Отмечено очень низкое содержание иона магния, растворенного железа, аммонийного и нитратного азота.

Тырминский термальный источник, химический состав, минерализация

Короткий адрес: https://sciup.org/143171236

IDR: 143171236 | УДК: 556.3(571.62) | DOI: 10.31433/2618-9593-2020-23-1-13-16

Текст научной статьи Гидрохимия Тырминского термального источника

Тырминский термальный источник находится в Турано-Буреинской области азотных терм, которая расположена в южной части обширной Колымо-Охотско-Бурейской области слабо минерализованных азотных щелочных терм [4]. Наиболее мощными и активно используемыми из имеющихся здесь термальных вод являются Куль-дурские. В меньшей степени разведаны Солонин-ские, Быссинские и Тырминские термальные родники [2].

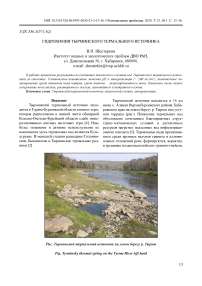

Тырминский источник находится в 16 км ниже с. Аланап Верхнебуреинского района Хабаровского края на левом берегу р. Тырмы под уступом террасы (рис.). Появление термальных вод обусловлено сочетанием благоприятных структурно-тектонических условий и достаточных ресурсов нагретых подземных вод инфильтрационного генезиса [5]. Термальные воды просачиваются среди крупных валунов гранита и аллювиальных отложений реки, формируются, вероятно, в трещинах позднепалеозойских гранито-гнейсов,

Рис. Тырминский термальный источник на левом берегу р. Тырмы

Fig. Tyrminsky thermal spring on the Tyrma River left bank прорванных меловыми интрузиями порфировидных биотитовых гранитов [3]. Суммарный дебит составляет менее 3 дм3/с [2]. В паводки на р. Тыр-ме источник скрывается под водой, заносится песком и галькой.

Первое описание Тырминского термального источника появилось в изданной в 1860 г. книге А.Ф. Миддендорфа «Путешествие на Север и Восток Сибири» [8]. Известный исследователь Сибири и Дальнего Востока писал: «Здесь, в Буреин-ском хребте, у речки Тырма соляно-серный ключ, которым пользуются тунгусы, как кажется, имеет больше 30 °C теплоты и обещает много врачебной силы». Далее он продолжал «Ключи эти так теплы, что тунгусы, разбивая над ними свои палатки, даже зимой ложась не покрываются. Сильно клокочущая вода у самой Тырмы течет светлою, но отзывается запахом и вкусом пороха и ниже дает желтый осадок. Кажется, что этот источник обилен соляно-серным содержанием» [8, с. 461].

Последующие исследования гидрогеологов позволили уточнить температуру воды источника, получить первые сведения о солевом и газовом составе воды. Эти работы свидетельствовали, что температура воды в источнике составляет 36,8 °C, причем, по мнению Я.А. Макерова [7], из-за смешивания с водой р. Тырмы его действительная температура должна быть значительно выше измеренной. Анализ воды в лаборатории Министерства торговли и промышленности в 1910 г. показал хлоридно-кремнистый гидрокарбонатно-натри-евый состав и повышенную минерализацию (до 200 мг/дм3). Иной, гидрокарбонатно-сульфатный магниевый (или натриевый) состав при минерализации 205 мг/дм3 наблюдался в 1940 г. Вода характеризовалась резким запахом сероводорода, при выходе на поверхность в бесцветной и прозрачной воде постепенно образовывался небольшой осадок следующего состава (мг/дм3): SiO2 – 76,44; Fe2O3 – 2,7; Al2O3 – 62,12; CaO – 10,75; MgO – 5,09. Отмечалось повышенное содержание фтора (4,5 мг/дм3), в составе газов преобладал азот (98,2%), доля инертных газов (аргон, криптон и ксенон) и сероводорода составляла 1,2 и 0,6% [2]. В то же время данные 1960 г. свидетельствовали о гидрокарбонатно-натриевом составе вод, значительной концентрации кремнекислоты и низком содержании хлоридных и сульфатных ионов (до 7 мг/дм3). Среди микроэлементов преобладал алюминий (510–1700 мкг/дм3), меньше содержалось марганца (1,7–51 мкг/дм3), титана (51мкг/дм3),цинка(17–51мкг/дм3),барияистронция (15 мкг/дм3) [3].

В ходе наблюдений в 2003 и 2009 гг. был установлен гидрокарбонатно-натриевый состав вод, получены первые сведения о содержании иона калия, минеральных форм азота и фосфора [6, 9].

Низкая гидрохимическая изученность Ты-рминского термального источника по сравнению с другими источниками Турано-Буреинской области азотных терм [2] наряду с большими различиями в содержании основных ионов обусловили необходимость дать более полную характеристику химического состава его вод.

Объекты и методы исследований

Пробу воды отбирали в сентябре 2015 г. в придонном слое на глубине 0,4–0,5 м наиболее крупного по размерам углубления, расположенного на левом берегу р. Тырмы (рис.). Температуру воды и удельную электропроводность определяли кондуктометром SG3-ELK «Metter Toledo» во время отбора проб воды. Содержание основных ионов, аммонийного и нитратного азота, минерального фосфора и двуокиси кремния определяли в Центре коллективного пользования при ИВЭП ДВО РАН в г. Хабаровске по общепринятым при гидрохимических исследованиях методам [11].

Результаты исследования

Наблюдения в середине сентября 2015 г. свидетельствуют о более низкой температуре воды Тырминского источника в придонных слоях (31,8 °C), чем в 1940 г. (36,8 °C) [2]. Такое снижение температуры воды в источнике отмечают и многие местные жители пос. Тырма и с. Аланап, связывая это с попыткой его углубления взрывами в начале 90-х годов.

Вода Тырминского источника по величине минерализация воды относительно стабильна (табл.), по классификации О.А. Алекина относится к гидрокарбонатному классу, группе натрия, второму типу [1]. По величине минерализации она существенно отличается от более минерализованных хлоридно-гидрокарбонатных натриевых вод Кульдурского (360 мг/дм3), гидрокарбо-натно-сульфатных кальциевых вод Солонинского (280 мг/дм3) и гидрокарбонатно-хлоридно-суль-фатных натриевых вод Быссинского (250 мг/дм3) термальных источников [3].

Большие различия отмечаются в солевом составе. На начальном этапе наблюдений (1910– 1940 гг.) значения рН не превышали 7,5, среди анионов наблюдалось как доминирование хло-ридного иона (72,9% мг-экв) [7], так и отсутствие значительных отличий между гидрокарбонатным (48,5% мг-экв) и сульфатным (36,5% мг-экв) ионами [2]. Наиболее низкое значение рН, кон-

Таблица

Химический состав вод Тырминского термального источника

Table

Chemical composition of the Tyrminsky thermal spring waters

|

Показатель |

1910 [7] |

1940 [2] |

1960 [3] |

2003 [9] |

2009 [5] |

2015 |

|

рН, ед. рН |

– |

7,5 |

6,8 |

9,31 |

9,00 |

8,79 |

|

Цветность, градус |

– |

– |

– |

<5 |

10 |

<5 |

|

Натрий, мг/дм3 |

52,5 |

68,5* |

34 |

48,2 |

63,2 |

40,0 |

|

Калий, мг/дм3 |

7,9 |

– |

– |

1,2 |

1,4 |

|

|

Кальций, мг/дм3 |

1,6 |

4,9 |

5 |

0,8 |

1,8 |

1,7 |

|

Магний, мг/дм3 |

- |

35,4 |

– |

0,5 |

0,0 |

0,1 |

|

Гидрокарбонаты, мг/дм3 |

27,9 |

88,8 |

73 |

64 |

103 |

95 |

|

Карбонаты, мг/дм3 |

– |

– |

7,2 |

– |

– |

|

|

Хлориды, мг/дм3 |

67,2 |

16,1 |

7 |

8,7 |

10,1 |

9,9 |

|

Сульфаты, мг/дм3 |

11,7 |

53,0 |

7 |

7,3 |

9,1 |

10,3 |

|

Аммоний-ион, мг/дм3 |

– |

– |

0,7 |

<0,30 |

<0,30 |

<0,05 |

|

Нитраты, мг/дм3 |

– |

– |

– |

0,38 |

<0,04 |

<0,04 |

|

Фосфаты, мг/дм3 |

– |

– |

– |

<0,030 |

<0,030 |

<0,030 |

|

Железо общее, мг/дм3 |

– |

– |

0,7 |

0,07 |

0,02 |

0,04 |

|

Н2SiО4, мг/дм3 |

39,6 |

– |

60 |

– |

50 |

65 |

|

Минерализация, мг/дм3 |

203 |

205 |

186 |

– |

230 |

223 |

Примечание: * – по данным анализа ВИМСа 1935 г. [2], прочерк означает отсутствие данных центрация ионов натрия и калия, сульфатного и хлоридного ионов, наибольшее содержание иона кальция, железа и аммонийного азота, вероятно вследствие разбавления водами р. Тырмы, отмечалось в 1960 г. [3]. Об этом свидетельствуют и данные по химическому составу вод р. Тырмы, согласно которым содержание иона кальция в воде этой реки достигает 11 мг/дм3, а общего железа – 0,38 мг/дм3 [13].

На современном этапе в солевом составе среди катионов доля иона натрия достигает 93,1% мг-экв, меньше находится иона кальция – 4,6% мг-экв. Среди анионов отмечено значительное доминирование гидрокарбонатного иона (75,9% мг-экв), доля хлоридного и сульфатного ионов составляет 13,6 и 10,5% мг-экв соответственно.

Сравнение материалов исследований за период 2003–2015 гг. свидетельствует о более низком значении рН и содержании иона натрия в 2015 г. Подобные различия в составе воды Тыр-минского источника могут быть обусловлены как отбором воды на разных глубинах, при котором влияние вод р. Тырмы сводится к минимуму, так и межгодовыми колебаниями концентраций.

Воды Тырминского источника, в сравнении с Кульдурским [10], отличаются более низким содержанием иона натрия и хлоридного ионов (в 3 раза), кремневой кислоты (в 2 раза), гидрокарбо-натного иона (в 1,3 раза). Различия в содержании отсутствуют лишь для иона кальция.

Концентрация аммонийного азота, так же как в Быссинском и Тумнинском [3], Ботчинском [12], Кульдурском [10], возможно, Солонинском термальных источниках, незначительная. Существенно меньше, часто ниже предела обнаружения, в воде находится нитратного азота и минерального фосфора (табл.). Содержание двуокиси кремния повышенное, превышает рекомендованное для лечебных целей значение [5].

Концентрация растворенного железа изменяется в узких пределах – от 0,02 до 0,07 мг/дм3, органического вещества составляет 3,5 мг О/дм3.

Заключение

Воды Тырминского термального источника характеризуются гидрокарбонатно-натриевым составом, щелочной величиной рН, повышенными значениями минерализации, концентраций хло-ридных и сульфатных ионов, кремневой кислоты, низким содержанием ионов калия, кальция и магния, минеральных форм азота и фосфора.

По химическому составу и величине минерализации воды Тырминского источника значительно отличаются от вод остальных термальных источников Турано-Буреинской области азотных терм. Сравнение материалов наблюдений за столетие свидетельствует о больших различиях в содержании большинства основных ионов на начальном этапе наблюдений (1910–1940 гг.) и относительно стабильном химическом составе вод источника в 2003–2015 гг.

Список литературы Гидрохимия Тырминского термального источника

- Алекин О.А. Основы гидрохимии. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 444 с

- Богатков Н.М. Минеральные источники Амурского бассейна // Амурский сборник. Вып. II. Хабаровск, 1960. C. 241-258

- Гидрогеология СССР. Т. ХХIII. Хабаровский край и Амурская область. М.: Недра, 1971. 514 с

- Иванов В.В., Овчинников А.М., Яроцкий Л.А. Карта подземных минеральных вод СССР. Масштаб 1:7 500 000. М.: Госгеолтехиздат, 1960. 59 с

- Кулаков В.В. Геохимия подземных вод Приамурья. Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 2011. 254 с

- Кулаков В.В. Сидоренко С.В. Минеральные воды и лечебные грязи Приамурья. Хабаровск: ДВГМУ, 2017. 474 с

- Макеров Я.А. Минеральные источники Дальневосточного края // Вестник ДВ филиала АН СССР. 1938. № 28 (1). С. 3-36

- Миддендорф А.Ф. Путешествие на Север и Восток Сибири. СПб.: ООО "Издательство ГеоГраф. 2004. 922 с

- Мордовин А.М., Шестеркин В.П., Антонов А.Л. Река Бурея: гидрология, гидрохимия, ихтиофауна. Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 2006. 149 с

- Потурай В.А. Сравнение химического состава термальных, сточных и грунтовых вод Кульдурского района // Региональные проблемы. 2010. Т. 13, № 2. С. 92-95

- Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды РД 52.18.595-96 (в ред. Изм. № 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002, Изм. № 2, утв. Росгидрометом 28.10.2009). URL: http://docs.cntd.ru/document/1200036098 (дата обращения: 11.11.2019)

- Шестеркин В.П. Особенности химического состава природных вод бассейна реки Ботчи (Хабаровский край) в зимний период // Региональные проблемы. 2019. Т. 22, № 1. С. 38-42

- Shesterkin V., Shiraiva Takayuki, Takeo Onishi, Muneoki Yoh, Yuta Tashiro, Takumi Kudo. Modern hydrochemical characteristics of the Byreya reservoir tributaries // Современные проблемы водохранилищ и их водосборов: тр. VI Междунар. науч.-практ. конф. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 2017. С. 153-156