Гидротермалиты и золотоносность Герфедского золоторудного месторождения

Автор: Макаров В.А., Михеев В.Г., Межубовский В.В., Кривопуск М.П., Мацкевич И.П.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 4 т.5, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приведена характеристика гидротермалитов и рудных метасоматитов Герфедского месторождения - их строение, генезис, особенности золотоносности. Представлены данные о характере распределения и формах выделения золота в различных рудоносных образованиях. Месторождение Герфед локализовано в зоне контакта пенченгинской и кординской свит, который является геохимическим, литологическим и структурным барьером, определившим характер и размещение оруденения. Месторождение Герфед имеет гидротермально- метасоматическое происхождение, сформировано на относительно больших глубинах в непродолжительный промежуток времени в результате кристаллизации единой порции среднетемпературных гидротерм в условиях тектонических деформаций среды. Оно относится к золотокварцевой малосульфидной формации, пирит-арсенопиритовому типу и в своем строении характеризуется комбинацией процессов раннего метасоматического замещения и более позднего выполнения пустот. Золото на месторождении преимущественно свободное и в сростках, сульфидная составляющая незначительна. Месторождение характеризуется высокой степенью неравномерности распределения содержаний золота в руде - от фоновых значений до 142 и даже 953,2 г/т.

Метасоматическое замещение, золото, месторождение герфед, жила магистральная, гидротермалиты, рудные метасоматиты, содержания

Короткий адрес: https://sciup.org/146114658

IDR: 146114658 | УДК: 553.411.071:550.812.1.003.1(571.51)

Текст научной статьи Гидротермалиты и золотоносность Герфедского золоторудного месторождения

Месторождение Герфед входит в Герфед-Николаевскую рудоносную зону Партизанского рудного узла Южно-Енисейского золотоносного района Центрального золотоносного пояса Енисейского кряжа. Оно приурочено к юго-восточному замыканию Татарского куполовидного поднятия, ядерную часть которого слагает крупный Татарский гранитоидный массив.

В формировании оруденения выделяются два крупных этапа: раннепротерозойско-раннерифейский и позднерифейский. Первый совпадает с длительной эпохой пикрит-базальтового и базальт-андезитового вулканизма, продукты которого в изобилии фиксируются в разрезах пенченгинской свиты. Золоторудная минерализация этого этапа представлена слабо золотоносными стратиформными зонами сульфидной минерализации золотосульфидного типа. Второй этап соответствует эпохе гранитоидного магматизма инверсионной фазы геосинклинального цикла. Широкое развитие золоторудных объектов второго этапа в пределах Партизанского рудного узла определяется его приуроченностью к выходам крупнейшей гранитной интрузии района – Татарского массива.

Особый тип гранитогенного преобразования золоторудных объектов связан с формированием сингранитных кварцевых жил и кварцево-жильных систем. Ярким представителем такого типа является протяженная субмеридиональная Герфед-Николаевская система кварцевых жил, сформировавшихся вдоль геохимического структурно-литологического барьера на границе между вулканогенно-карбонатными отложениями пенченгинской и терригенными, углеродистыми отложениями кординской свит. Герфедское золоторудное месторождение, приуроченное к южному флангу этой зоны, относится к золотокварцевой малосульфидной формации.

Краткая геологическая характеристика месторождения Герфед

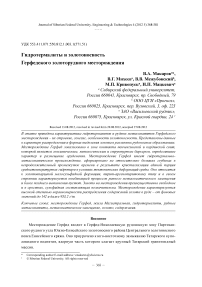

Месторождение Герфед расположено в истоках р. Большая Мурожная, захватывая ее левый и правый берега, и условно подразделяется на северную и южную части, границей между которыми служит долина р. Большая Мурожная (рис. 1).

Структура месторождения определяется общим моноклинальным залеганием пород, падающих на восток под углами 30-600. Рудовмещающие толщи вытянуты в субмеридиональном направлении, слабо дислоцированы, смяты в дисгармоничные складки. Сланцеватость имеет ориентировку, близкую к слоистости. Тектонические дислокации представлены зонами дробления, смятия, трещиноватости, ориентированными согласно напластованию пород.

Подстилающими оруденение породами являются филлиты и метавулканиты основного состава верхнепенченгинской подсвиты. В висячем боку оруденения локализована кординская свита, представленная углеродистыми, алевритоглинистыми сланцами и филлитами.

На границе двух свит в субмеридиональном направлении прослеживается система кварцево-жильных образований (рис. 1), с которой, собственно, и связано месторождение Герфед (жила Магистральная и система оперяющих жил). Формирование кварцевых жил происходило вдоль тектонической зоны (разлом Мейстера) за счет интенсивной гидротермальнометасоматической проработки субстрата обеих свит. Все породы на расстояние 150-200 м от жилы Магистральная затронуты гидротермально-метасоматическими изменениями. Однако, наиболее интенсивно они проявились в пачке метавулканитов пенченгинской свиты, где локализована система оперяющих золотокварцевых жил.

Метасоматические изменения пород обусловлены, в основном, действием углекислого, сернистого и щелочного метасоматоза. Углекислый метасоматоз привел к интенсивной карбо-натизации пород, сернистый – к возникновению в породах сульфидной арсенопирит-пирротин-пиритовой минерализации, с которой связано золото, щелочной – обусловил возникновение – 369 – мусковита. Кроме того, на месторождении широко проявлены процессы окварцевания, к высшей стадии которого относятся жила Магистральная и оперяющие ее жилы.

Состав и текстурно-структурные особенности гидротермалитов

К гидротермалитам, занимающим центральное положение среди метасоматитов, относится жила Магистральная и секущие (оперяющие) ее жилы.

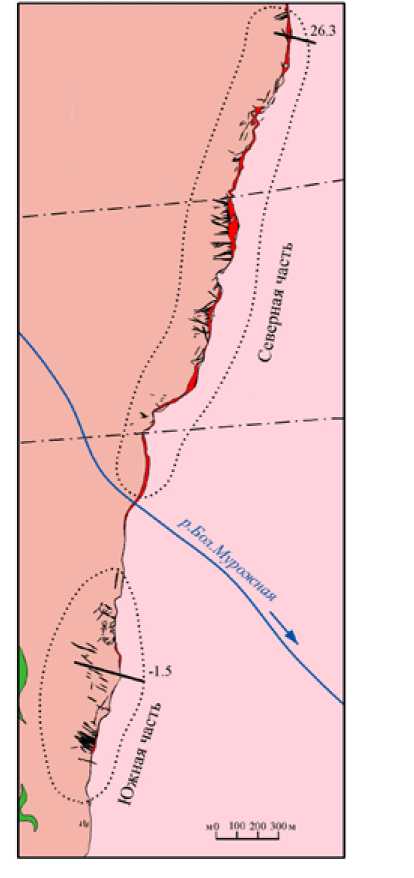

Жила Магистральная является главным рудным телом месторождения Герфед. Горными и буровыми работами она прослежена по простиранию на 5 км, по падению – на глубину до 430 м от поверхности. Простирание жилы ССВ 10-20°, падение на восток-юго-восток (30-85°). В южном направлении она выклинивается, в северном – продолжается за пределы месторождения. По особенностям морфологии жила подразделяется на две части – северную и южную (рис. 2). В северной части (севернее р. Бол. Мурожная) на отрезке длиной в 2,5 км жила Магистральная представлена единым линзовидным телом значительной (до 60 м) мощности с небольшими апофизами и линзовидными включениями метасоматически измененных филлитов и метавулканитов. Для нее характерны существенные вариации мощности и резко изменчивый угол падения (от 0 до 90° на отдельных участках). Южнее р. Бол. Мурожная жила Магистральная распадается на серию маломощных (первые метры) прерывистых сближенных линзовидных тел, которые на отдельных участках полностью выклиниваются. Здесь жилы имеют простую линзовидную форму и

Рис. 1. План Герфедского золоторудного поля: 1 – верхнепенченгинская подсвита; 2 – кординская свита; 3 – индыглинский комплекс; 4-5 – рудоносные жилы: 4 – Магистральная, 5 – оперяющие; 6 – тектонические нарушения; 7 – линии геологических разрезов и их номер

довольно выдержанный угол падения 30-50°. В

ортах видно, что контакты жилы резкие, чаще непараллельные друг другу (расхождение составляет 10-15о).

Жила Магистральная сложена двумя разновидностями кварца: 1) мелкозернистым светло-серым до медово-желтого катаклазированным кварцитовидным кварцем; 2) крупносреднезернистым грязно-белым массивным полупрозрачным кварцем с загрязняющими вклю-

Рис. 2. Геологические разрезы северной и южной части Герфедского рудного поля: 1 – рыхлые склоновые образования; 2-4 – породы кординской свиты: 2 – углеродистые сланцы, 3 – глинистые сланцы, 4 – переслаивание филлитов и углеродистых сланцев; 5-7 породы пенченгинской свиты: 5 – филлиты, 6 – метавулканиты, 7 – чередование филлитов и метавулканитов; 8 – коры выветривания; 9 – жила Магистральная; 10 – оперяющие жилы; 11 – контуры рудных зон чениями реликтовых минералов (хлорит, серицит и др.). Количество карбонатов варьирует от 1-2 до 30 %, в резко подчиненных значениях присутствуют серицит, альбит, турмалин и рудные минералы. Гетеробластовые и гранобластовые структуры, унаследованные сланцеватые, полосчатые и такситовые текстуры, наличие реликтовых ксенолитов позволяет предположить, что жила Магистральная образовалась на месте линз кварц-серицитовых сланцев, песчаников и известняков среди более пластичных филлитов. Характерными ее признаками являются гранобластовые структуры, мозаичное строение агрегата полигональных мелких (0,1-0,5 мм) зерен кварца и кальцита. Зоны катаклаза и милонитизации, субсогласные напластованию пород, оказались структурамии, удобными для проникновения гидротерм, метасоматически изменивших облик первичных пород. Пропитывание тектонически нарушенных компетентных – 371 –

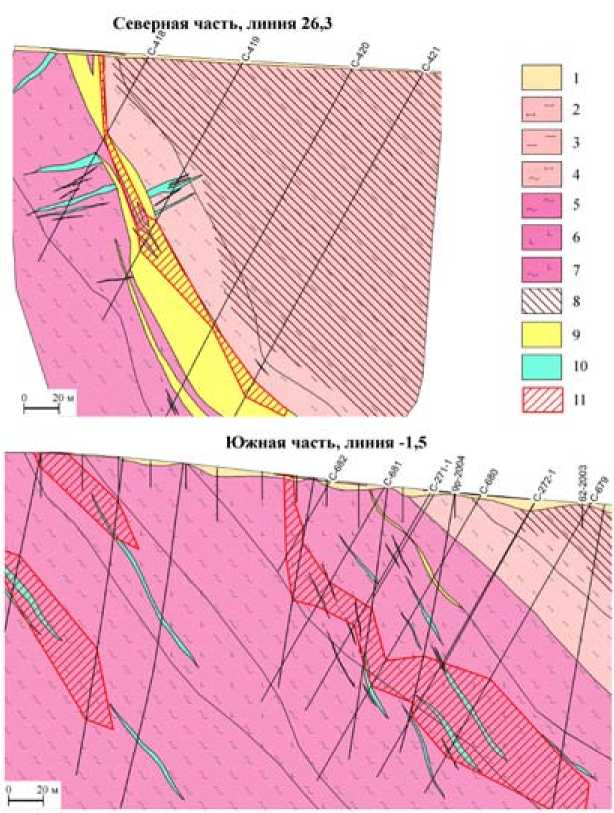

Рис. 3. Прожилки белого кварца в метасоматите. Черное – сульфиды. Жила Магистральная. Месторождение Герфед. Полированный штуф. Нат. величина линз кремнистыми растворами создало кварцитоподобный облик пород, а последующее при-открывание трещин и кварцево-рудная минерализация окончательно превратили их в рудные тела.

Оперяющие жилы подходят к жиле Магистральной со стороны лежачего бока, рассекая вмещающие породы и саму жилу, редко распространяясь в ее висячее крыло. Наиболее четко выделяются две системы оперяющих жил: северо-восточного и северо-западного направления. Жилы северо-западного направления преимущественно крутопадающие, примыкают под прямым углом к жиле Магистральной. Жилы северо-восточного направления пологопадающие и примыкают к Магистральной жиле под острыми углами (рис. 2). Контакты между жилой Магистральной и оперяющими жилами сливные, постепенные. Мощность жил варьирует от 0,2 до 10,5 м, протяженность – не превышает 110 м. Всего известно около 200 оперяющих жил, часть из них золотоносна.

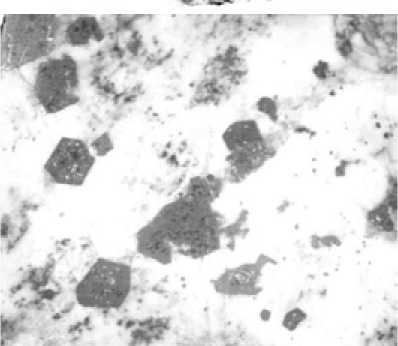

Оперяющие жилы сложены только полупрозрачным пятнисто-серо-белым крупно- и среднезернистым кварцем (рис. 3) с загрязняющими его включениями реликтовых минералов (хлорит, серицит и др.). Эта вторая генерация кварца, наряду с первой кварцитовидной, слагает руды месторождения Герфед (рис. 4). Мелкозернистый «сахаровидный» и полупрозрачный гребенчатый кварц распространены незначительно и локально, выступая продуктами катаклаза и перекристаллизации ранних генераций [5]. Вблизи контактов жильный кварц более загрязнен включениями пород, которые в рудных телах проявляются по направлениям теневой сланцеватости и характеризуются рассеянной вкрапленностью пирита и арсенопирита вдоль ее плоскостей (рис. 4).

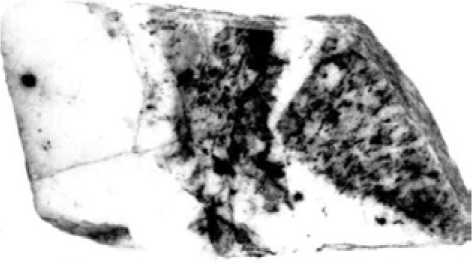

Герфедское месторождение представляет собой великолепный пример проявления метасоматической деятельности гидротермальных растворов по мере раскрытия трещин в процессе выполнения пустот. Постепенность смены режимов метасоматоза и выполнения пустот хорошо видны при текстурном анализе руд. Основными наиболее ранними текстурами месторождения являются полосчатые и вкрапленные (рис. 4), возникшие в результате замещения вещества вмещающих пород метасоматическими прожилками и метазернами пирита, пирротина или магнетита. Распределение метакристаллов и прожилков ранних сульфидов в целом контролируется направлениями слоистости и сланцеватости пород (рис. 4). Нарас- – 372 –

Рис. 4. Цепочки метакристаллов пирита (серое) в кварце (белое). Зерна пирита распределяются согласно направлениям теневой сланцеватости. Вкрапленная текстура. Жила Магистральная. Месторождение Герфед. Полированный штуф. Ув. 1,5х

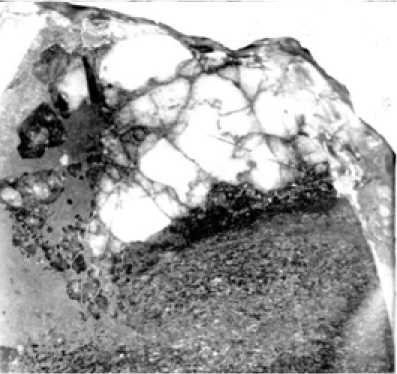

Рис. 5. Собирательная перекристаллизация пирротина II – слева серое со значительным укрупнением агрегата на границе кварцевой жилы с сульфидизированным филлитом - темное. Пирротин I внизу и в центре серое. Кварц – белое, в пределах пирротинового агрегата также перекристаллизован – темное слева вверху. Месторождение Герфед. Полированный штуф. Нат. величина тание процесса метасоматоза приводило к преобразованию пород в карбонатно-кварцевые метасоматиты (жила Магистральная) с распределением метасоматических сульфидных прожилков также согласно теневым направлениям сланцеватости. Усиление кварцевого метасоматоза способствовало дальнейшему изменению рисунка метасоматитов. Мелкие метасоматические прожилки становятся все более прерывистыми, а мелкие метазерна сульфидов, укрупняясь в размерах, создают пятна и цепочки (рис. 5). Линейность в распределении сульфидов утрачивается и становится реликтовой. Последующие тектонические подвижки обусловили повышенную трещиноватость метасоматитов и обеспечили более интенсивное проникновение в них обогащенных кремнеземом и серой растворов. Проявление таких под-– 373 –

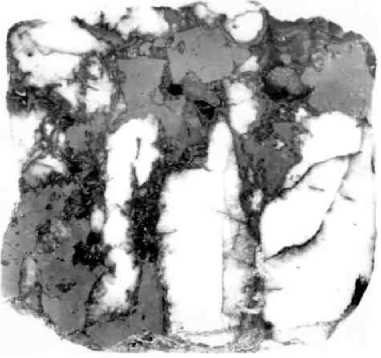

Рис. 6. Брекчиевидная текстура руды секущей жилы. Кварц – белое, раздроблен и сцементирован пиритом – серое и переотложенным прозрачным кварцем – темно-серое. Месторождение Герфед. Полированный штуф. Нат. величина

Рис. 7. Прожилок, белого кварца пересекающий, более ранние прожилки пирита в углеродистом филлите.

Месторождение Герфед. Полированный штуф. Нат. величина вижек в метасоматитах фиксируется появлением брекчиевидных текстур (рис. 6) и более широким развитием процессов замещения.

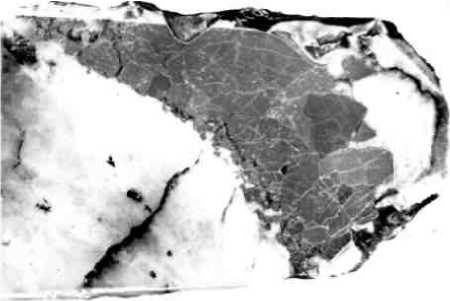

Контакты более поздних (оперяющих) карбонатно-кварцевых жил и прожилков, часто постепенные с метасоматитами (рис. 3), всегда имеют секущий характер по отношению к филлитам и сланцам, не подвергшимся окварцеванию (рис. 7). По направлению к контактам с жилой Магистральной величина зерен позднего кварца в оперяющих жилах часто уменьшается, и он становится сливным кварцитовидным гранобластовым, лишь прозрачностью отличаясь от мутно-белого раннего кварца метасоматита.

Чрезвычайно характерен для оперяющих жил и прожилков состав рудных минералов, аналогичный составу их в карбонат-кварцевых метасоматитах жилы Магистральной. Однако размеры минеральных выделений пирротина, пирита, арсенопирита, сфалерита, халькопири- – 374 –

Рис. 8. Прожилковая текстура секущей жилы. Кварц – белое, пирит – светло–серое, черное – трещины в кварце, выполненные углеродистым веществом и хлоритом. Месторождение Герфед. Полированный штуф. Нат. величина та, блеклой руды, золота в кварце становятся в десятки раз больше и, соответственно, встречаемость их в десятки раз реже. Этим обстоятельством, вероятно, объясняется и резко неравномерное, часто ураганное, содержание золота в секущих кварцевых жилах.

Изменение размеров сульфидов при перекристаллизации в процессе метасоматоза имеет гораздо большее развитие при процессах выполнения полостей. Поведение рудных минералов в данном случае ничем не отличается от поведения нерудных, поскольку мы имеем дело с перекристаллизованным и переотложенным веществом, а не с возникшим путем кристаллизации его из новой порции растворов. Текстуры руд метасоматитов, подвергшихся воздействию более поздних растворов, становятся прожилково-вкрапленными, пятнистыми и комбинированными полосчато-прожилковыми (рис. 8).

Золотоносность гидротермалитов и рудных метасоматитов

Жила Магистральная отличается крайне неравномерным характером распределения золота. Коэффициент вариации содержаний золота составляет 132 %. Около 80 % жилы является безрудной. Рудная минерализация внутри жилы носит гнездово-линзовидный характер, характеризуется невыдержанной мощностью обогащенных участков и наличием безрудных пережимов как по простиранию, так и по падению жилы.

В северной части золоторудные пересечения длиной 1-12 м (до 17 м) перемежаются с без-рудными участками длиной 4-8 м (до 13 м). Характерным является также наличие довольно значительного числа проб с двузначными и даже трехзначными содержаниями золота. В рядовых пробах содержание золота по рудным пересечениям варьируют от 0,8 до 18 г/т, достигая в отдельных пробах 49,9; 35,5; 79,1; 30,4; 32,3; 109,2; 142 г/т. Южная часть жилы Магистральной отличается рассеянной золоторудной минерализацией. Здесь отмечаются разрозненные, не объединяющиеся в рудные тела, локальные концентрации золота преимущественно 1-4 до 12,6 г/т (единичная проба 50 г/т).

Сравнивая северную и южную части жилы, можно отметить (табл. 1) их близкую продуктивность и степень неравномерности оруденения. Однако за счет малых мощностей жилы в – 375 –

Таблица 1. Процентное соотношение проб по классам содержаний в рудных жилах

Золотоносность оперяющих жил еще более неравномерная, чем жилы Магистральной (табл. 1). Содержания металла в рядовых керновых пробах достигают 12,6 г/т (единичные значения до 101 г/т). В подземных горных выработках концентрация золота несколько выше. Так, по жиле Старая отмечаются содержания в рядовых пробах 44,6; 45,2; 51,4; 74,1; 295,8; 562,2; 953,2 г/т.

Оперяющие жилы в южной части месторождения более продуктивны, чем в северной, – пробы с содержанием свыше 0,8 г/т составляют 20,7 % в южной части, против 7,6 % – в северной (табл. 1).

Наиболее изучены жилы Старая и Ивановская с устойчивыми промышленными содержаниями. Жи л а Стар ая расположена в 230 м на северо-восток от долины р. Бол. Мурожная. Протяженность жилы на поверхности 50 м (вскрыта карьером). Простирание на северо-запад 290°, падение на юго-запад 60-90°. Постоянно отмечается видимое золото. Мощность жилы от 0,4 до 1,4 м (средняя 0,6 м). Содержание золота от 1,6 до 953,2 г/т (среднее 9,4 г/т). Утвержденные запасы до глубины 25,0 м равны 18,6 кг металла (Голубев, 1953).

Несмотря на довольно высокие концентрации золота в оперяющих жилах, степень их промышленной золотоносности следует оценивать как довольно низкую. Это обусловлено малыми размерами жил, крайне неравномерным распределением золота в них и значительными (в десятки раз больше самих жил) пространствами пустых пород между ними.

Рудные метасоматиты представляют внешние зоны метасоматоза и развиты в основном вблизи экзоконтактов кварцевых жил.

В северной части месторождения они развиты преимущественно вдоль лежачего бока жилы Магистральной на расстояние до 5 м от него. В меньшей степени рудные метасоматиты – 376 –

Рис. 9. Прожилкововидные выделения золота в арсенопирите. Месторождение Герфед. Полированный шлиф. Ник.II. Ув. 200х

Рис. 10. Золото (желтое) в срастании с пирротином (серовато-белое). Серое – рутил, черное – метасоматит.

Месторождение Герфед. Полированный шлиф. Ник.II. Ув. 200х развиты в экзоконтактах оперяющих жил, также в пределах 5 м от контакта. Редко рудная минерализация отмечается на удалении 20-25 м от жил. Рудные интервалы длиной 1-4 м с содержаниями золота в рядовых пробах преимущественно 1-4 г/т (отдельные пробы 33; 45; 160 г/т).

В южной части рудные метасоматиты более продуктивны. Длина рудных пересечений варьирует в пределах 1-8 м. В отличие от северной части рудные метасоматиты здесь приурочены преимущественно к оперяющим жилам. Кроме того, отмечаются самостоятельные зоны золоторудной минерализации в метасоматитах мощностью до 40-50 м. Содержание золота в рудных интервалах в основном 1-4 г/т, редко до 7-8 г/т. Однако на фоне этого нередко отмечаются пробы со значениями – 33,5; 43,7; 59,9; 81,2; 177,3 г/т.

Золото в рудах месторождения Герфед в основном свободное и в сростках. Наиболее часто оно встречается в ассоциации с арсенопиритом (рис. 9), пирротином (рис. 10), халькопи- – 377 –

Рис. 11. Свободное мелкое золото – желтое, кварц – темно-серое внизу, карбонат серый – вверху. Месторождение Герфед. Полированный шлиф. Ник.II. Ув. 215х ритом, сфалеритом, галенитом, кварцем и карбонатами (рис. 11). Размеры золотин, так же как и размеры других сульфидов, зависят от условий роста – метасоматического или выполнения полостей. Наиболее крупные выделения, до 1,5 мм, располагаются в друзовидных занорышах среди крупнозернистого кварца. Формы золотин обычно ксеноморфны (рис. 10, 11), проволоковидны (рис. 9), пластинчаты, однако, изредка встречаются правильные октаэдрические, ромбододекаэдрические и кубические кристаллы. Цвет золотин меняется от ярко-желтого до красновато-золотистого. Последние содержат висмут и теллур.

В распределении золота наблюдается преимущественная обогащенность золотом раздувов жилы и областей пространственного совмещения продуктивных метасоматических ассоциаций рудных минералов и ассоциаций минералов выполнения пустот (сочленение жилы Магистральной с оперяющими жилами). Содержание золота в сланцах, обогащенных сульфидами, в несколько раз выше, чем в сланцах, обедненных сульфидами.

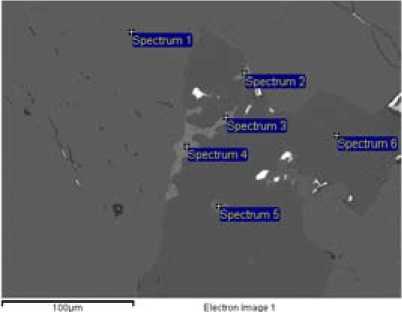

Наряду со свободным состоянием золото встречается и в тонкодисперсном виде в сульфидах, преимущественно пирите, арсенопирите и халькопирите. По результатам микрозон-довых исследований (рис. 12), концентрация золота в сульфидах варьирует в пределах 1,6-3,5 массовых процента. По результатам спектральных анализов, содержание золота в различных генерациях пиритов варьирует от 0,1 до 10 г/т (в основном 0,3 г/т). Повышенные значения золота содержат пириты, находящиеся в ассоциации с пирротином и карбонатами. Концентрация золота в арсенопирите выше, чем в пиритах, и достигает 60 г/т. Несмотря на довольно высокие концентрации золота в сульфидах, промышленная значимость сульфидной составляющей невелика вследствие малосульфидного характера оруденения (суммарное содержание сульфидов менее 3 %).

Последние микрозондовые исследования показали (рис. 13), что пробность золота месторождения Герфед варьирует в диапазоне 898-928. Из примесей основным элементом является серебро 7,2-10,3 %. Остальные примеси (Cu, Bi, Sb и др.) присутствуют в незначительных количествах (до 1 %).

Рис. 12. Результаты микрозондового анализа. Идиоморфные выделения пирита (1-3, 5-7) в халькопирите (4, 8, 9). Яркие участки по периферии – кварц

Содержание основных компонентов

|

S |

Fe |

Cu |

Au |

|

|

1 |

33,32 |

63,51 |

2,59 |

|

|

2 |

36,01 |

60,82 |

2,22 |

|

|

3 |

36,74 |

59,07 |

3,55 |

|

|

4 |

25,21 |

34,00 |

38,49 |

2,31 |

|

5 |

38,42 |

58,47 |

3,11 |

|

|

6 |

30,44 |

64,74 |

2,68 |

|

|

7 |

36,66 |

59,28 |

3,12 |

|

|

8 |

23,93 |

36,53 |

38,74 |

|

|

9 |

24,56 |

33,44 |

39,06 |

1,60 |

Рис. 13. Результаты микрозондового анализа. Самородное золото (2-4) с галенитом (5) и пиритом (6) в арсенопирите (1)

Содержание основных компонентов

|

O |

S |

Fe |

As |

Ag |

Au |

Pb |

|

|

1 |

27,73 |

44,02 |

28,24 |

||||

|

2 |

10,18 |

89,82 |

|||||

|

3 |

11,77 |

8,53 |

79,71 |

||||

|

4 |

7,24 |

92,76 |

|||||

|

5 |

46,28 |

53,72 |

|||||

|

6 |

56,05 |

43,95 |

Заключение

Таким образом, можно констатировать, что месторождение Герфед имеет гидротермальнометасоматическое происхождение, сформировано на относительно больших глубинах в довольно непродолжительный промежуток времени в результате кристаллизации единой порции среднетемпературных гидротерм в условиях тектонических деформаций среды. Оно относится к золотокварцевой малосульфидной формации, пирит-арсенопиритовому минеральному типу и в своем строении характеризуется комбинацией процессов раннего метасоматического замещения и более позднего выполнения пустот.

Наиболее обогащенные золотом участки тяготеют к раздувам жилы и местам сочленения жилы Магистральной с оперяющими жилами, такое к областям максимальных тектонических напряжений.

Золото месторождения Герфед преимущественно свободное (около 74 %) и в сростках (2324 %). Сульфидная составляющая незначительна – 0,7-2,3 %. Золото высокопробное (до 928), основной примесью является серебро – до 10,3 %. Месторождение характеризуется высокой степенью неравномерности распределения содержаний золота в руде – от фоновых значений до 953,2 г/т.