Гигантская злокачественная шваннома легкого: редкое клиническое наблюдение

Автор: Топольницкий Е.Б., Дамбаев Г.Ц., Перельмутер Владимир Михайлович, Капитанова Д.В., Савенкова Ольга Владимировна

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Случай из клинической практики

Статья в выпуске: 2 (38), 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлено редкое клиническое наблюдение - злокачественная шваннома легкого, которая отличалась длительным бессимптомным течением. Окончательный диагноз установлен при иммуногистохимическом исследовании операционного материала.

Злокачественная шваннома легкого

Короткий адрес: https://sciup.org/14056754

IDR: 14056754 | УДК: 616.24-006.385-07-039.42

Текст научной статьи Гигантская злокачественная шваннома легкого: редкое клиническое наблюдение

GIANT MALIGNANT LUNG SCHWANNOMA: RARE CLINICAL CASE

E.B. Topolnitsky, G.Ts. Dambaev, V.M. Perelmuter, D.V. Kapitonova, O.V. Savenkova

Siberian State Medical University, Tomsk1

Cancer Research Institute, SB RAMs, Tomsk2

Municipal Hospital № 3, Tomsk3

-

2, Moskovsky tract, 634050-Tomsk, e-mail: e_topolnitskiy@mail.ru1

Злокачественная шваннома (ЗШ) – редко встречающееся новообразование, источником которого являются клетки оболочек нервных стволов. Согласно литературным данным, этот тип опухоли крайне редко встречается во внутренних органах, к настоящему времени описаны единичные случаи выявления первичной ЗШ в легочной ткани [1–5]. Клинические симптомы шванномы не имеют патогномоничных признаков, больные жалуются на боль в грудной клетке, одышку, кашель и кровохарканье, часто наблюдается бессимптомное течение [6, 7]. Все опухоли этого гистологического типа относятся к периферической клинико-анатомической форме, поэтому наиболее информативными являются рентгенография и компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки, при этом выявляется округлое образование с четкими, несколько неровными контурами, неоднородной структуры и плотности. В абсолютном большинстве случаев морфологическая верификация ЗШ возможна только после операции. Гистогенез бронхолегочных сарком устанавливается с трудом, отличительным признаком ЗШ служит выявление с помощью иммуногистохимической реакции экспрессии протеина S-100 и отсутствие экспрессии маркеров принадлежности опухоли к другим гистотипам [3, 4, 7]. Ведущим методом лечения ЗШ считают хирургический. Однако отдаленные результаты после хирургического или комбинированного методов лечения неблагоприятные [2, 5–7].

В связи с редкими клиническими наблюдениями приводим наш случай. Больной Я., 39 лет, поступил в госпитальную хирургическую клинику им. А.Г. Савиных СГМУ в плановом по-

Е.Б. ТОПОЛЬНИЦКИЙ, Г.Ц. ДАМБАЕВ, В.М. ПЕРЕЛЬМУТЕР И ДР.

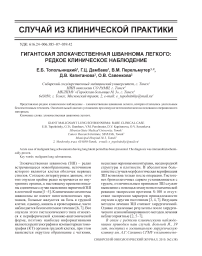

Рис. 1. Больной Я., 39 лет. Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой (А) и боковой (Б) проекциях.

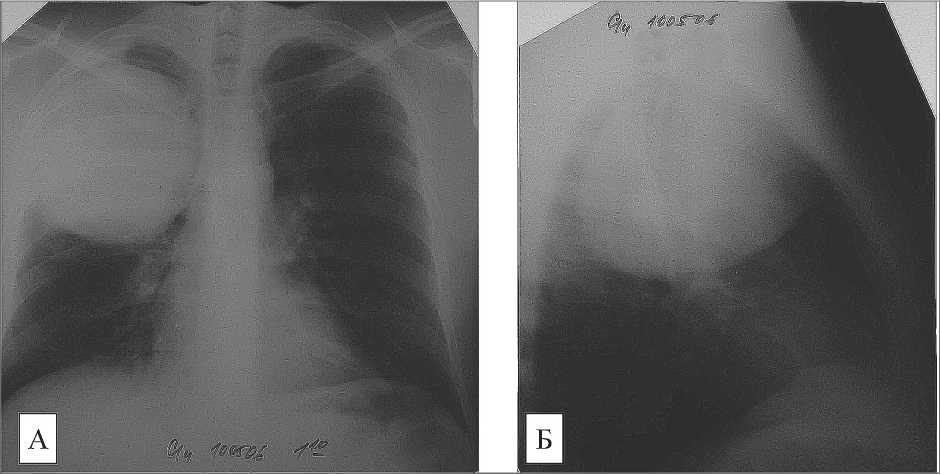

рядке 22.05.06 с диагнозом: Новообразование верхней доли правого легкого, локализованная мезотелиома плевры? При поступлении предъявлял жалобы на дискомфорт в правой половине грудной клетки, кашель со слизистой мокротой в незначительном количестве. Из анамнеза – считает себя больным с мая 2006 г., когда при покашливании впервые отметил прожилки крови в мокроте. В порядке скорой медицинской помощи был госпитализирован в пульмонологическое отделение городской больницы № 3 по поводу симптомов кровохарканья. При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки было выявлено объемное образование в проекции верхней доли правого легкого размером 13 х 10 см; с достаточно чёткими неровными контурами, неоднородной структуры (рис. 1). При фибробронхоскопии патологические изменения не выявлены. По данным КТ органов грудной клетки в верхних отделах правого гемиторакса определяется объемное образование до 12,3х9,8х 10,4 см, с достаточно чёткими неровными контурами, неоднородной структуры (рис. 2). Образование интимно прилежит к грудной стенке по переднебоковой поверхности, но дифференцируется от элементов средостения. Деструктивных изменений ребер не определяется. Видимые отделы лёгких без очагово-инфильтративных изменений. В средо стении определяется единичный уплотненный бифуркационный лимфатический узел, размером до 0,8 см. Заключение: образование верхних отделов правой половины грудной полости (мезотелиома). Пациент осмотрен онкологом, рекомендовано хирургическое лечение.

При поступлении в хирургическую клинику состояние пациента удовлетворительное, определялись притупление перкуторного звука и ослабление дыхания над верхнесредними отделами грудной клетки справа. Показатели общего и биохимического анализов крови, коагулограммы в пределах нормы. По данным спирографии вентиляционная функция легких не нарушена. При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости и забрюшинного пространства патологии не выявлено.

После предоперационной подготовки 31.05.06 выполнена боковая торакотомия справа. Обнаружено, что верхняя доля правого легкого фиксирована, в ней пальпируется плотное образование, прилежащее к корню легкого и верхней полой вене, занимающее - 1/3 объема плевральной полости. В средней и нижней доле легкого патологии не выявлено, видимая висцеральная и париетальная плевра макроскопически не изменена. Верхняя доля выделена экстраплеврально. Выполнена верхняя плевролобэктомия. Макроскопически после уда-

Рис. 2. Больной Я., 39 лет. Компьютерная томография органов грудной клетки ленная верхняя доля с прилежащей плеврой на 2/3 объема замещена кистозным образованием, стенки которого без четких границ с легочной тканью, на внутренней поверхности кисты бугристые разрастания в виде «цветной капусты» и содержимое, представленное рыхлыми творожистыми массами. Световая микроскопия операционного материала: перицитарная эпителиоидноклеточная опухоль? Рекомендовано иммуногистохимическое исследование.

В последующем в НИИ онкологии СО РАМН проведено повторное патогистологическое и иммуногистохимическое исследование: микроскопически опухолевая ткань представлена веретеновидными и эпителиоидноклеточными элементами, образующими пучки волокон разной ориентации, имеются сосуды, в стенках которых отмечается большое количество эпи-телиоподобных клеток со слабо выраженной светлой цитоплазмой. Митозы практически отсутствуют. Ядерный полиморфизм выражен умеренно. Иммуногистохимическое исследование выявило экспрессию в части опухолевых элементов S-100 (поликлональное, Dako), в большинстве клеток – Vimentinе (clone V9, No-vocastra и Collagen IV (clone PHM-12, Novocas-tra). Отсутствовала экспрессия Desmin (clone DE-R-11, Novocastra), SMA (clone 1A4, Dako), CD34 (clone QBEnd 10, Dako), Pan-Cytokeratine

(5/6/8/18) (clone 5D3 и LP34, Novocastra), ЕМА (clone GP1.4, Novocastra) и HBME-1 (Dako).

Процесс интерпретирован как злокачественная опухоль оболочек периферических нервов: malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNST). Больной выписан на 20-е сут после операции в удовлетворительном состоянии. Через 9 мес после операции при КТ органов грудной клетки выявлен рецидив опухоли, была назначена химиолучевая терапия, которая оказалась малоэффективной, через 19 мес после операции наступил летальный исход от прогрессирования опухолевого процесса.

Таким образом, представленное клиническое наблюдение демонстрирует сложность диагностики и лечения такой редко встречающейся злокачественной неэпителиальной опухоли легких, как ЗШ. Обращает на себя внимание позднее обращение пациента в связи с бессимптомным течением заболевания, кроме того, последнее плановое флюорографическое исследование проводилось более 5 лет назад. Дооперационная диагностика ЗШ невозможна из-за отсутствия характерных жалоб и проявлений заболевания при физикальном и параклиническом обследовании. Морфологическое исследование операционного препарата обычной световой микроскопией не позволило точно классифицировать процесс, и только с помощью иммуногистохимического метода удалось верифицировать гистогенез опухоли.