Гигантский олень (Megaloceros giganteus blumenbach, 1803) в палеофауне голоценовых стоянок Северного Приангарья (Усть-Тушама-1, остров Сосновый Тушамский, Усть-Талая)

Автор: Васильев Сергей Константинович, Славинский Вячеслав Сергеевич, Постнов Александр Вадимович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Новостроечные археологические экспедиции

Статья в выпуске: 7 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

При изучении палеозоологического материала, полученного в полевом сезоне 2012 г. из стоянок Усть-Тушама-1, Остров Сосновый Тушамский, Усть-Талая (р. Ангара, Усть-Илимский район Иркутской области), впервые на территории Средней Сибири в голоценовых отложениях обнаружены остатки гигантского оленя (Megaloceros giganteus Blumenbach, 1803). Анализ палеофаунистических остатков из раскопов стоянок позволяет предположить существование в раннем-среднем голоцене Северного Приангарья на фоне таежных ландшафтов достаточно обширных вкраплений лесостепных участков, где обитали гигантские олени, бизоны и лошади. Планиграфическая фиксация остатков Megaloceros giganteus среди кухонных отбросов показывает, что он являлся объектом активной охоты в неолите, а возможно, и позднее. Приводятся сравнительные морфометрические характеристики голоценовых и плейстоценовых Megaloceros giganteus, рассматривается ареал обитания зверя на территории Северной Евразии в плейстоцене и голоцене. Представлены возможные сценарии вымирания этого вида на юге Средней Сибири в голоцене, а также определяются перспективы дальнейшего изучения проблемы на данном этапе исследований.

Северное приангарье, иркутская область, палеофауна, голоцен, неолит, гигантский олень

Короткий адрес: https://sciup.org/147218890

IDR: 147218890 | УДК: 903.42;

Текст научной статьи Гигантский олень (Megaloceros giganteus blumenbach, 1803) в палеофауне голоценовых стоянок Северного Приангарья (Усть-Тушама-1, остров Сосновый Тушамский, Усть-Талая)

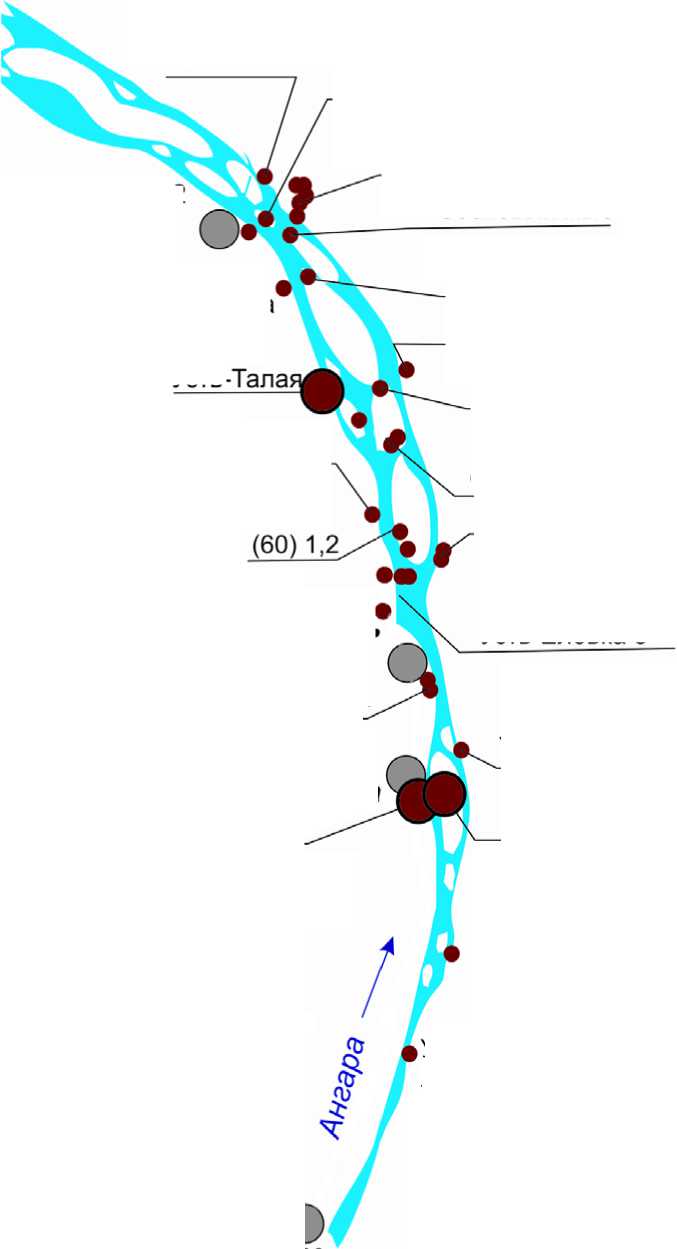

В 2012 г. Богучанской археологической экспедицией ИАЭТ СО РАН проводились комплексные исследования объектов археологического наследия, попадающих в зону затопления Богучанского водохранилища на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Все они известны давно и имеют многолетнюю историю изучения. При определении остеологических материалов совершенно неожиданно были обнаружены остатки гигантского оленя (Megalo-ceros giganteus) в неолитических слоях трех памятников: стоянок Усть-Тушама-1, Ост- ров Сосновый Тушамский и стоянки Усть-Талая (рис. 1).

Палеофаунистические остатки в материале разновременных археологических комплексов Северного Приангарья являются одним из главных источников при палеоэкологических реконструкциях, а результаты палеозоологического, генетического анализов, вкупе с методом прямого 14С-датирования костного материала, позволят в будущем верифицировать имеющиеся сегодня знания в этой области и обозначат направления дальнейшего исследования.

руч. Акимов о. Листвяничный

Ката 1,2, д. Ката Усть-Ката 2,3

Сосновый мыс д. Кеуль, Усть-Кеуль1

Усть-Жевакан

Кеуль

Едарма

Усть-Заимка

о. Каменный (74)

р. Дубинский 1

Усть-Верхняя

Быковая 2

Усть-Верея 1,2 о. Сосновый Тушамский

Усть-Большая

Яросама 1

Усть-Тушама 1,2

о. Каменный

Усть-Едарма 2 д. Едарма,

Усть-

_____ Отико 2 д. Березова д. Чернова Отико 1

Зелинда 1, 2

Усть-Половинная д. Мартынова о. Ватакина Усть-Еловка 3

Тушама

Условные обозначения:

-

• - Памятники археологии

А - Памятники археологии с остатками Megaloceros giganteus

-

• - Населенные пункты

10 км v

-< Усть-

Рис 1. Расположение памятников Остров Сосновый, Тушама-1 и Усть-Талая в контексте объектов археологического наследия Усть-Илимского района Иркутской области, на которых проводились работы Богучанской экспедицией ИАЭТ СО РАН в 2012 г.

Таблица 1

|

Таксоны |

Усть-Тушама-1 |

Сосновый Тушамский |

|||||

|

сл. 1 |

сл. 2 |

сл. 3 |

сл. 4 |

б/сл |

сл. 1 |

сл. 2 |

|

|

Человек ( Homo sapiens ) |

1 |

2 |

2 |

||||

|

Собака ( Canis familiaris ) |

2 |

||||||

|

Свинья ( Sus scrofa domesticus ) |

2 |

8 |

2 |

4 |

|||

|

Лошадь ( Equus caballus / ferus ) |

2 |

18 |

7 |

4 |

23 |

1 |

|

|

Корова ( Bos taurus ) |

21 |

18 |

2 |

7 |

17 |

||

|

Овца-коза ( Ovis et. Capra ) |

4 |

10 |

3 |

||||

|

Заяц-беляк ( Lepus timidus ) |

2 |

3 |

8 |

1 |

|||

|

Бобр ( Castor fiber ) |

2 |

2 |

4 |

||||

|

Лисица ( Vulpes vulpes ) |

1 |

1 |

1 |

||||

|

Медведь ( Ursus arctos ) |

2 |

8 |

1 |

7 |

|||

|

Соболь ( Martes zibellina ) |

1 |

1 |

|||||

|

Кабарга ( Moschus moschiferus ) |

4 |

||||||

|

Марал ( Cervus elaphus sibiricus ) |

1 |

12 |

4 |

2 |

|||

|

Гигантский олень ( Megaloceros giganteus ) |

6/1 |

6/1 |

|||||

|

Косуля ( Capreolus pygargus ) |

3 |

13 |

9 |

1 |

2 |

8 |

14 |

|

Северный олень ( Rangifer tarandus ) |

10 |

11 |

26 |

3 |

6 |

||

|

Лось ( Alces alces ) |

12 |

103 |

56 |

1 |

28 |

105 |

4 |

|

Бизон ( Bison priscus ) |

4/2 |

||||||

|

Рыбы (Pisces) |

2 |

1 |

2 |

||||

|

Птицы ( Aves ) |

1 |

1 |

2 |

1 |

|||

|

Всего |

61 |

213 |

123 |

2 |

73 |

169 |

28 |

Видовой состав и количество костных остатков со стоянок Усть-Тушама-1 и Остров Сосновый Тушамский (раскопки 2012 г.)

Целью предлагаемой статьи являются введение в научный оборот данного палеонтологического материала, описание контекста палеофауны ангарских археологических комплексов, реконструкция ареала обитания зверя на территории Северного Приангарья в плейстоцене и голоцене и рассмотрение возможных сценариев вымирания этого вида на юге Средней Сибири в голоцене.

Стоянки широкого хронологического диапазона (от неолита до Средневековья) Усть-Тушама-1, Остров Сосновый Тушам-ский и Усть-Талая приурочены к отложениям первой надпойменной ангарской террасы. Стратиграфо-генетическая интерпретация разреза данной террасы указывает на ее двухъярусное строение, представленное субаэральным и аллювиальным ярусами. Послойно (сверху вниз) субаэральный ярус включает эоловые слои (перевеянные пески); делювий; переслаивание палеопочв и лессов; аллювиальный ярус составлен пойменным аллювием, переслаиванием пойменных и русловых фаций аллювия и собственно русловым аллювием. Археологический материал залегал в субаэральном ярусе. На основании культурно-типологического облика материал представлен от неолита до этнографической современности, в геологическом времени это почти вся эпоха голоцена.

Совокупная площадь тушамских объектов, вскрытая раскопами в 2012 г., составила более 12 тыс. кв. м. Количество всех археологических находок – почти 70 тыс. артефактов [Постнов, Басова, 2012; Рыбин и др., 2012].

При раскопках памятников Остров Сосновый Тушамский и Усть-Тушама-1 было собрано значительное количество палео-фаунистических остатков: 197 и 472 определимые кости соответственно (табл. 1).

В Сосновом Тушамском выделено два слоя, каждый из которых в свою очередь разбит на условные (по 30 см) уровни. Для слоя 1 насчитывается 4 уровня, для 2 слоя – 6. Верхняя часть слоя 1 в значительной степени переотложена в результате техноген ного вмешательства. На стоянке Усть-Туша-ма-1 выделено 4 слоя. Памятник расположен на месте старинной русской деревни, из-за чего часть костных остатков из русских слоев с перекопами неизбежно попадала в нижележащие слои 2 и 3.

Подавляющая часть костных остатков из этих двух многослойных памятников представляет собой, без сомнения, кухонные отбросы. Свыше 80 % фрагментов костей относится к числу неопределимых. Все крупные трубчатые кости разбиты. Целиком сохранились лишь наиболее прочные, не представляющие ценности в пищевом отношении элементы скелета: астрагалы, пяточные кости, центральнокубовидные, фаланги, кости запястья и заплюсны, изолированные зубы копытных зверей.

Большинство остатков охотничье-про-мысловых млекопитающих из слоев 1–2 Усть-Тушамы-1 и слоя 1 Острова Сосновый Тушамский принадлежат видам таежно-лесной фауны. Это лось, северный олень, косуля, марал, кабарга, бурый медведь, соболь, лисица, заяц-беляк и бобр. К числу домашних животных относятся собака, свинья, овцы-козы, лошадь и корова, причем в Сосновом Тушамском обнаружены только два последних из перечисленных видов (см. табл. 1). Большая часть остатков домашних животных на обоих поселениях связана, по-видимому, с русскими слоями.

В неолитическом слое 3 Усть-Тушамы-1 и слое 2 Острова Соснового Тушамского на общем фоне господства таежных ландшафтов, с преобладанием типичных представителей таежной фауны, появляются виды открытых пространств – бизон (Bison priscus) и лошадь (Equus ferus). Факт присутствия этих видов подразумевает наличие лесостепных или обширных пойменно-луговых участков местности. Остатки бизона, включающие фрагменты черепа, рогового стержня, шейного позвонка, изолированные зубы, обнаружены в Усть-Тушаме-1. Лошадь и бизон отмечены еще на ряде памятников раннего голоцена Северного Приангарья [Клементьев, 2013]. Немногочисленные фрагменты костей бизона найдены ранее в слоях памятников Забайкалья и Прибайкалья (в том числе в долине Ангары) от неолита до средневековых тюркских поселе- ний VIII–X вв. н. э. в районе Балаганска [Ермолова, 1978].

Первые находки остатков гигантского оленя были зафиксированы при определении материалов из 2-го слоя (уровень 6) стоянки Остров Сосновый Тушамский. Здесь было найдено 6 костей левого заплюсневого сустава крупной взрослой особи (рис. 2, 1 ). Сохранились нижний отдел берцовой кости, астрагал, центральнокубовидная, тарзальная II + III, маллеолярная кости. Пяточная кость разбита ударом на три фрагмента, при этом средний выбитый участок держателя астрагала не был обнаружен в коллекции. Пяточный бугор (tuber calcanei) отсутствует – отгрызен волками или собаками. Аналогичные следы погрызов остались и на сохранившемся дистальном отделе держателя астрагала. На теле кости, чуть ниже погрызенной части, отмечено два коротких и глубоких следа от рубящих ударов. По размерам крупных костей заплюсневого сустава (табл. 2) олень из Соснового Тушамского близок к средним значениям промеров аналогичных элементов скелета рисс-вюрм-ского Megaloceros giganteus из 6-го слоя Красного Яра под Новосибирском [Васильев, 2005]. Примечательно, что на стоянке обнаружено еще три сходным образом отбитых блока заплюсневых суставов, но принадлежащие уже лосю. В двух случаях сохранились верхние отделы разбитой плюсневой кости. При разделке и поедании частей туш лосей и гигантского оленя берцовые и плюсневые кости дробились для извлечения костного мозга. Малоценные же в пищевом отношении заплюсневые суставы, с держащимися на связках нижним концом берцовой и верхним концом плюсневой костей, целиком попадали в кухонные отбросы.

Вслед за находкой остатков Megaloceros giganteus в Сосновом Тушамском последовали случаи обнаружения его костей в иных одновременных памятниках из зоны затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС. Так, в 3-м слое Усть-Тушамы-1 было найдено в анатомическом положении 6 шейных позвонков (с 1-го по 6-й) полу-взрослой самки гигантского оленя (рис. 2, 3 ; 3) [Славинский, 2012а]. Позвонки сохранились не полностью: частично обломаны почти все выступающие остистые и поперечные отростки, а значительная часть 6-го позвонка с каудальной стороны отсутствует в результате погрызов. Размеры 2-го шейно-

Рис. 2. Остатки Megaloceros giganteus с неолитических памятников долины Ангары: 1 - левый заплюсневый сустав; 2 - 1-й - 4-й шейные позвонки, верхний конец правой лучевой и локтевой кости; 3 - 1-й - 6-й шейные позвонки полувзрослой самки ( 1 - Сосновый Тушамский, слой 2; 2 - Усть-Талая, слой 2; 3 - Усть-Тушама-1, слой 3)

Рис. 3. Первый - шестой шейные позвонки полувзрослой самки Megaloceros giganteus в слое 3 стоянки Усть-Тушама-1 (снято с ЮВ)

Таблица 2

Размеры 2-го шейного позвонка и костей конечностей Megaloceros giganteus

Кости гигантского оленя были обнаружены также при беглом просмотре фаунистических остатков из 2-го слоя стоянки

Усть-Талая, расположенной в нескольких десятках км южнее устья р. Тушама (Усть-Илимский район Иркутской области) [Славинский, 2012б]). Здесь, как и в Усть-Тушаме-1, оказались захороненные в анатомическом порядке, сходные с ними по сохранности, остатки шейного отдела позвоночника (с 1-го по 4-й позвонки), и отбитый верхний конец правой лучевой кости с частью локтевой кости (рис. 2, 2). Все перечисленные кости, по-видимому, принадлежали одной особи – очень крупному взрослому самцу. Размеры 2-го шейного позвонка весьма сходны с 3 эпистрофеями самцов Megaloceros giganteus из 6-го слоя Красного Яра. Лучевая кость по ширине проксимального конца выходит далеко за верхние пределы изменчивости гигантских оленей из вышеупомянутого местонахождения [Васильев, 2005]. Размеры локтевой кости сопоставимы с самым крупным экземпляром Megaloceros giganteus ка-занцевского межледниковья (R-W) из Красного Яра (см. табл. 2).

В настоящее время образцы костей гигантского оленя из памятников Остров Сосновый Тушамский, Усть-Тушама-1 и Усть-Талая, а также из памятников Барабинской лесостепи (Преображенка-6 и Сопка-2) отправлены на AMS-датирование в лабораторию Гронингена (Нидерланды).

В позднем плейстоцене ареал Megalo-ceros giganteus простирался от Британских островов до Забайкалья. Этот представитель мамонтового фаунистического комплекса являлся относительно теплолюбивым видом, и северная граница его ареала в основном не заходила далее 60° с. ш. [Kahlke, 1999; Vislobokova, 2012]. В периоды межледниковий область распространения гигантского оленя вместе с границами природных зон смещалась к северу, в периоды оледенений значительно отступала в южном направлении.

На юге Западной Сибири находки Mega-loceros giganteus особенно многочисленны (до 7 % от числа остатков мегафауны) в отложениях 6-го слоя Красного Яра, датируемого финалом казанцевского межледниковья. Примечательно, что остатки гигантского оленя полностью отсутствуют в 4-м слое этого же местонахождения [Васильев, 2005]. Очевидно, в заключительный отрезок каргинского интерстадиала, приблизительно от 27 до 33 тыс. л. н., этот вид покинул территорию Верхнего Приобья. Все другие крупные местонахождения данного региона, где присутствует Megaloceros giganteus, относятся к казанцевскому (Тараданово – 2,9 %) либо каргинскому времени (р. Чу-мыш – 3,2 %, р. Чик – 1,2 % от числа костей крупных млекопитающих [Васильев, 2011; Лобачёв и др., 2012]). В основном с каргин- ским временем связаны немногочисленные находки фрагментов костей и зубов гигантского оленя в пещерных тафоценозах Алтая – в пещерах Логово Гиены, Страшная, Денисова. В Кузнецкой котловине гигантский олень также отмечен в отложениях ка-занцевского и каргинского времени [Форо-нова, 2001]. На Куртаке (левый берег Красноярского водохранилища, в 200 км выше Красноярска) большая часть костей крупных млекопитающих, собранных на бечевнике, может быть также отнесена к кар-гинскому времени. Доля остатков Megaloce-ros giganteus составляет здесь менее 1 %.

Наиболее поздние радиоуглеродные датировки остатков гигантского оленя с территории Западной Европы (Британские острова, Скандинавия, Германия) имеют возраст в пределах 10 300–11 300 л. н. [Stuart et al., 2004]. Самым концом плейстоцена (10 055 ± 45 л. н.) датирована находка из Кузнецкой котловины. Остатки гигантского оленя голоценового возраста были обнаружены в местонахождениях Урала и Зауралья. Наиболее молодые из них (целый скелет из окрестностей г. Камышлов) имеют возраст 6 816 ± 35 л. н. [Ibid.]. В последние годы появились находки Megaloceros gigan-teus и в голоцене Барабинской лесостепи. Они были найдены в погребениях Преобра-женка-6 и Сопка-2, относящихся к III тыс. до н. э. [Васильев и др., 2011].

Присутствие костей гигантского оленя в слоях голоценовых памятников Северного Приангарья свидетельствует, что этот вид в раннем и среднем голоцене был распространен (возможно, спорадически) не только на юге Западной, но и Средней Сибири. Megaloceros giganteus – вид, связанный в основном с полуоткрытыми лесостепными ландшафтами. Особенности его морфологии указывают на тяготение этого зверя к неза-лесенным пойменно-луговым стациям по долинам рек [Верещагин, Барышников, 1985; Vislobokova, 2012]. Сложнее представить присутствие оленя с размахом рогов до 3,5 м в сомкнутых лесах таежного типа на юге Средней Сибири. Очевидно, в период его существования по долине Ангары имели место достаточно обширные вкрапления лесостепных участков, где наряду с гигантским оленем обитали также бизоны и лошади. Единичные находки костей гигантского оленя на Ангаре и в Барабинской лесостепи свидетельствуют, что они принадлежали животным, по размерам тела превосходившим Megaloceros giganteus последнего, ка-занцевского (R-W), межледниковья юга Западной Сибири. Таким образом, речь не идет об угнетенном состоянии популяций гигантского оленя в голоцене, его измельчании. Не вызывает сомнения, что дальнейшее изучение фаунистических остатков из других голоценовых памятников зоны затопления Богучанской ГЭС принесет новые находки костей Megaloceros giganteus.

Присутствие остатков Megaloceros giganteus среди кухонных отбросов показывает, что он являлся объектом охоты в неолите, а возможно, и позднее. Ограниченный ареал и связанная с этим относительно невысокая численность популяций гигантского оленя в сочетании с природно-климатическими изменениями в середине голоцена (похолодание и увлажнение климата, сопровождающееся деградацией степных и лесостепных участков по долине Ангары, постепенное наступление таежной растительности) привели к его окончательному исчезновению. В предыдущие периоды плейстоцена ареал гигантского оленя при возникновении подобной ситуации, очевидно, просто смещался к югу, вместе с границами лесостепной зоны. Но в голоцене все подходящие места обитания в степной и лесостепной зонах уже были заняты сравнительно многочисленными охотничьими (а возможно, и скотоводческими) племенами, что и предопределило судьбу вида.

THE IRISH ELK ( MEGALOCEROS GIGANTEUS BLUMENBACH, 1803) IN THE PALEOFAUNA OF THE HOLOCENE SITES OF THE NORTHERN ANGARA REGION (UST-TUSHAMA-1, SOSNOVY TUSHAMSKY OSTROV, UST-TALAYA)

During the study of the paleozoological material obtained in the field season of 2012 at the sites Ust-Tushama-1, Sosnovy Tushamsky Ostrov, Ust-Talaya, located on the Angara River in the Ust-Ilimsk district of the Irkutsk region, the remains of the Irish elk ( Megaloceros giganteus Blumenbach , 1803) were first found in the Holocene deposits in the territory of Middle Siberia. The analysis of the paleofaunal remains from the excavations allows a suggestion to be made of the existence of fairly open forest-steppes, inhabited by Irish elks, bisons and horses in the Middle Holocene of the Northern Angara region within the taiga landscapes. Planigraphic fixation of the Megaloceros giganteus remains among the kitchen wastes indicates that it was an object of active hunting in the Neolithic and possibly, even later. In the article comparative morphometric characteristics of the Holocene and Pleistocene Megaloceros giganteus are given; the habitat of the animal in Pleistocene and Holocene is reviewed; possible scenarios of this species’ extinction in the Holocene in the South of Middle Siberia are presented and the prospects for further study of the issue at this stage of research are determined.

Список литературы Гигантский олень (Megaloceros giganteus blumenbach, 1803) в палеофауне голоценовых стоянок Северного Приангарья (Усть-Тушама-1, остров Сосновый Тушамский, Усть-Талая)

- Васильев С. К. Некоторые итоги изучения Тарадановского местонахождения позднеплейстоценовой мегафауны//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Годовой сессии ИАЭТ СО РАН 2011 года. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. Т. 17. С. 20-25.

- Васильев С. К. Олени (рода Megaloceros, Cervus, Alces) позднего плейстоцена Новосибирского Приобья//Фауны Урала и Западной Сибири в плейстоцене и голоцене. Челябинск: Рифей, 2005. С. 89-112

- Васильев С. К., Молодин В. И., Чемякина М. А. Предварительное сообщение о находке остатков гигантского оленя (Megaloceros giganteus) в среднем голоцене Барабинской лесостепи//Териофауна России и сопредельных территорий. М.: КМК, 2011. С. 87.

- Верещагин Н. К., Барышников Г. Ф. Вымирание млекопитающих в четвертичном периоде Северной Евразии//Тр. Зоол. ин-та АН СССР. 1985. Т. 131. С. 3-38.

- Ермолова Н. М. Териофауна долины Ангары в позднем антропогене. Новосибирск: Наука, 1978. 220 с.

- Клементьев А. М. Голоценовые фаунистические группировки Северного Приангарья//Динамика современных экосистем в голоцене: Материалы III Всерос. науч. конф. Казань, 2013. С. 182-185.

- Лобачёв Ю. В., Васильев С. К., Орлова Л. А. Позднеплейстоценовая териофауна с р. Чумыш (Алтайский край) и новые данные по местонахождению на р. Чик (Новосибирская область)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Годовой сессии ИАЭТ СО РАН 2012 года. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. Т. 18. С. 106-110.

- Постнов А. В., Басова Н. В. Археологические исследования стоянки Остров Сосновый Тушамский в Северном Приангарье//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Годовой сессии ИАЭТ СО РАН 2012 года. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. Т. 18. С. 465-469.

- Рыбин Е. П., Славинский В. С., Анойкин А. А., Рыбалко А. Г. Исследования стоянки Усть-Тушама-1 в 2012 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Годовой сессии ИАЭТ СО РАН. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. Т. 18. С. 473-477.

- Славинский В. С. Отчет о спасательных археологических раскопках в зоне затопления водохранилища Богучанской ГЭС на стоянке Усть-Тушама-1 в Усть-Илимском районе Иркутской области в 2012 году. Новосибирск, 2012а. Т. 1. 259 с.

- Славинский В. С. Отчет о спасательных археологических раскопках памятника Стоянка Усть-Талая в Усть-Илимском районе Иркутской области в 2012 году. Новосибирск, 2012б. Т. 1. 116 с.

- Форонова И. В. Четвертичные млекопитающие юго-востока Западной Сибири (Кузнецкая котловина). Новосибирск: Изд-во СО РАН, Филиал «Гео», 2001. 243 с.

- Kahlke R. D. The History of the Origin, Evolution and Dispersal of the Late Pleistocene Mammuthus -Coelodonta Faunal Complex in Eurasia (Large Mammals). Printed in USA: Fenske Companies, Rapid Citu, Mammuth site of Hot Springs, 1999. 219 p.

- Stuart A. J., Kosintsev P. A., Higham T. F. G., Lister A. M. Pleistocene and Holocene extinction dynamics in Giant Deer and Wooly Mammoth//Nature. 2004. Vol. 431. P. 684-689.

- Vislobokova I. A. Giant Deer: Origin, Evolution, Role in the Biosphere//Paleontological Journal. 2012. Vol. 46. No. 7. P. 643-775.