Гигиеническая оценка приоритетных факторов риска среды обитания и состояния здоровья населения г. Москвы

Автор: Андреева Е.Е., Онищенко Г.Г., Клейн С.В.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Практика оценки риска в гигиенических и эпидемиологических исследованиях

Статья в выпуске: 3 (15), 2016 года.

Бесплатный доступ

Описаны результаты работы по сопряженной гигиенической оценке приоритетных факторов риска среды обитания и состояния здоровья населения г. Москвы. Показано, что на территории мегаполиса сохраняются условия воздействия негативных факторов на здоровье человека. Данные тенденции подтверждаются превышением гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (до 6,6 ПДКсс), существенным ростом (до 65,8 %) доли источников централизованного водоснабжения, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам, высоким уровнем доли нестандартных проб почв (более 50 % по ряду санитарно-химических и микробиологических показателей на территориях отдельных административных округов). Одновременно с этим отмечается тенденция к снижению нестандартных проб питьевой воды, отобранных из распределительной сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (с 4,36 до 2,45 %). Установлено, что показатели первичной заболеваемости имеют ряд положительных тенденций к снижению, но превышают среднероссийские показатели в отдельных классах и нозологиях, в том числе в классах «Болезни органов дыхания», «Болезни кожи и подкожной клетчатки», «Новообразования» и прочих на 4,1-68,3 %. Анализ причинно-следственных связей (получено порядка 50 достоверных биологически обоснованных математических моделей) в системе «Качество среды обитания (фактор опасности) - состояние здоровья населения (заболеваемость, смертность)» показал, что воздействие негативных факторов среды обитания вероятностно формирует до 29,2 ‰ дополнительных случаев заболеваний и до 0,056 ‰ дополнительных случаев смертей в год. Наибольший вклад в вероятностное формирование дополнительных случаев заболеваемости вносит превышение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха и почв, смертности - качества атмосферного воздуха. Факторы риска - фенол, бенз(а)пирен, азота диоксид, взвешенные вещества, аммиак, хлор и его соединения, серы диоксид и пр., поступающие с атмосферным воздухом, и кадмий, микробиологические агенты, радиоактивные вещества, содержащиеся в почве.

Факторы среды обитания, пространственно-динамический анализ, здоровье населения, первичная заболеваемость, смертность, математическое моделирование, причинно-следственные связи, дополнительные случаи нарушений здоровья

Короткий адрес: https://sciup.org/14237958

IDR: 14237958 | УДК: 614.7

Текст научной статьи Гигиеническая оценка приоритетных факторов риска среды обитания и состояния здоровья населения г. Москвы

ва, являясь крупнейшим мегаполисом в РФ и одним из самых крупных по численности населения городов мира [9], занимала по данным The Economist Intelligence Unit в 2015 г. 13-ю позицию по ожидаемой продолжительности жизни населения среди 20 мегаполисов с населением свыше 10 млн человек (рейтинг возглавляли Токио, Осака, Нью-Йорк, Лондон). По общему индексу безопасности человека г. Москва занимал 43-ю позицию среди городов мира с населением 5–10 млн человек и более [4].

По данным государственных докладов о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в Российской Федерации и г. Москве, в 2012–2014 гг. качество среды обитания мегаполиса в целом характеризовалось тенденцией улучшения, в том числе параметров качества атмосферного воздуха, воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, почв. Некоторые положительные тенденции регистрировались по медико-демографическим показателям (рождаемости, смертности, ожидаемой продолжительности жизни). В то же время в г. Москве сохраняются риски формирования дополнительных случаев смертности и заболеваемости, связанных с воздействием ряда факторов среды обитания, прежде всего атмосферного воздуха и питьевой воды [6, 7, 8].

В этой связи гигиеническая оценка показателей здоровья населения, среды обитания человека, определение факторов, обусловливающих формирование риска здоровью, и, как следствие, формирование дополнительных случаев заболеваемости и смертности населения являются актуальными задачами для формирования целей и разработки адекватных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия [1, 2].

Цель исследования – сопряженная гигиеническая оценка приоритетных факторов риска среды обитания и состояния здоровья населения г. Москвы.

Материалы и методы. В рамках данного исследования выполнен сравнительный пространственно-динамический анализ заболеваемости и общей и стандартизованной смертности населения в целом и в разрезе административных округов за 2012–2014 гг. по 20 классам первичной заболеваемости и 20 классам причин смертности. Смертность оценивалась на основе официальных статистических данных в разрезе классов причин смерти (справочники Минздрава РФ «Медико-демографические показатели Российской Федерации» за 2013–2015 гг.). Пер- вичная заболеваемость оценивалась в разрезе классов и отдельных нозологических форм болезней в различных половозрастных группах (статистические материалы Минздрава РФ «Заболеваемость населения России в 2013/2014/2015 году»). Динамика первичной заболеваемости и смертности в разрезе административных округов за 2012–2014 гг. оценена на основе пространственно-динамического анализа. Темп прироста показателей смертности и первичной заболеваемости рассчитывался в 2014 г. по отношению к 2012 г.

Оценку качества атмосферного воздуха осуществляли за период 2012–2014 гг. по материалам социально-гигиенического мониторинга ГПБУ «Мосэкомониторинг» и ФГБУ «Московский ЦГМС-З» за 2011–2014 гг. Анализ выполнили в сравнительном аспекте с РФ и в разрезе административных округов, по доле превышения ПДК в местах отбора проб на стационарных постах, автомагистралях в зоне жилой застройки, в зонах влияния промышленных предприятий (129 288 проб по 25 показателям). Для получения сведений об уровне среднегодовых концентраций на электронную карту города нанесли систему расчетных точек в виде регулярной сетки общей площадью 3240 км2, размером 54×60 км и шагом узлов сетки 200×200 м. Аппроксимацию выполняли по методу «обратных расстояний» [3]. Расчеты выполнялись на основании данных за 2012–2014 гг. Сравнительный анализ концентраций химических веществ в атмосферном воздухе г. Москвы осуществлялся с учетом требований СанПин 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07.

Оценку качества воды систем хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляли по данным социально-гигиенического мониторинга за 2012–2014 гг. в отношении централизованного водоснабжения города из Москворецкой и Волжской водных систем (6 водозаборов, 34 803 пробы воды распределительной сети по 18 показателям). Сравнительная оценка качества питьевой воды во всех административных округах проводилась с использованием метода линейной аппроксимации (интер- и экстраполяции) и метода триангуляции Делоне данных за весь исследуемый период по средним годовым показателям [10]. Сравнительный анализ показателей осуществлялся с учетом требований СанПин 2.1.4.1074-01, ГН 2.2.5.1315-03.

Оценку качества почв г. Москвы выполняли на основе данных контроля почв на селитебных территориях, территориях детских обще- образовательных учреждений, территориях лечебно-профилактических учреждений и зонах рекреаций (26 087 проб по 28 показателям). Сравнительный анализ концентраций показателей осуществлялся с учетом требований СанПин 2.1.7.1287-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09.

Моделирование зависимостей в системе «Фактор опасности – нарушение здоровья» выполняли с использованием регрессионного анализа. Оценку адекватности модели проводили на основе однофакторного дисперсионного анализа по критерию Фишера. При построении математических моделей осуществляли определение 95%-ных доверительных границ и области действия получаемых моделей. По результатам моделирования выполняли расчет дополнительных случаев нарушений здоровья [13].

Результаты и их обсуждение. Анализ качества атмосферного воздуха в г. Москве по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека [8] показал, что в 2014 г., по сравнению с 2012 г., качество воздуха в городе улучшилось. Удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением разовых предельно допустимых концентраций составил в 2014 г. 0,22 %, что почти в 2 раза ниже уровня 2012 г. (0,43 % проб с превышением ПДК мр ).

К приоритетным компонентам, загрязняющим атмосферный воздух Москвы, в 2014 г. (по доле проб, превышающих ПДК мр ) можно отнести: сероводород (0,6 ± 0,45 %), азота диоксид (0,59 ± 0,19 %), аммиак (0,3 ± 0,29 %) и алифатические предельные углеводороды (0,25 ± 0,13 %), что подтверждается данными предыдущих исследований [11, 12].

По данным ФГБУ «Центральное УГМС» [5] в целом по Москве за 2014 г. отмечены превышения средних за год среднесуточных концентраций по содержанию азота диоксида (1,5 ПДК сс ), формальдегида (1,4 ПДК сс ) и азота оксида (1,1 ПДК сс ). Средние за месяц среднесуточные концентрации диоксида азота, формальдегида, бенз(а)пирена, оксида углерода, аммиака, фенола, взвешенных веществ превышали гигиенические нормативы в 2014 г. в 1,3–6,6 раза. Чаще всего превышения ПДК сс регистрировали по содержанию формальдегида в атмосферном воздухе города.

Наиболее высокие уровни загрязнения воздуха наблюдались вблизи автомагистралей и промышленных зон Москвы. Здесь в 2014 г. ИЗА оценивался как «повышенный». Загрязнение атмосферного воздуха на уровне 1,4–6,4 ПДКсс в зонах, прилегающих к автомагистралям, формировалось высокими концентрациями формальдегида, азота диоксида и бенз(а)пирена. Максимальные уровни загрязнения воздуха характерны для Западного автономного округа (АО) Москвы, на территории которого находится Можайское шоссе.

Оценка качества атмосферного воздуха по административным округам Москвы показала, что наиболее высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха регистрировались на территориях Западного, Зеленоградского, Центрального и Юго-Восточного административных округов города (средние за 2012–2014 гг. превышения гигиенических нормативов наблюдались по трем веществам: азота диоксид – до 1,51 ПДК сс , аммиак – до 1,25 ПДК сс , формальдегид – до 1,34 ПДК сс ). В Восточном, Северном, Северо-Западном и Южном административных округах превышения регистрировались по двум веществам: азота диоксид – до 1,34 ПДК сс , аммиак – до 1,21 ПДК сс . Превышения ПДК сс по одному веществу фиксировались на территориях Северо-Восточного (по формальдегиду – до 1,05 ПДК сс ) и Юго-Западного (по азота диоксиду – до 1,11 ПДК сс ) административных округов.

Водоснабжение жителей г. Москвы в 2014 г. осуществлялось из Москворецкой и Волжской поверхностных водных систем, а также из подземных источников питьевой воды [6]. В 2014 г. в городе доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, существенно возросла (на 43,83 % по сравнению с 2012 г.), превысив в 4,2 раза уровень РФ, и составила 65,81 ± 10,38 %. Несмотря на низкое качество воды источников централизованного водоснабжения Москвы, доброкачественной питьевой водой в 2014 г. было обеспечено 99,6 % населения.

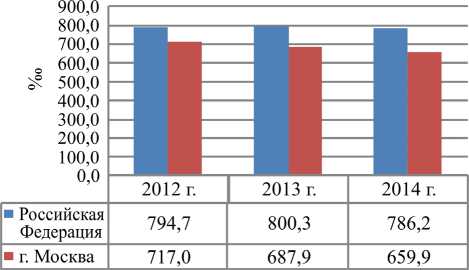

В г. Москве за 2012–2014 гг. отмечается тенденция к снижению числа нестандартных проб питьевой воды, отобранных из распределительной сети централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения (ЦХПВ). Удельный вес проб, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям, уменьшился в г. Москве в 2014 г. (по сравнению с 2012 г.) в 1,78 раза и составил 2,45 ± 0,37 %, по микробиологическим – 0,30 ± 0,11 % (рис. 1).

На качество питьевой воды систем ЦХПВ г. Москвы по санитарно-химическим показателям влияло содержание железа (1,53 ± 1,13 %

2012 2013 2014

ЕЗ РФ И Москва

Рис. 1. Сравнительная характеристика доли проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям, в РФ и г. Москве, % нестандартных проб в 2012 г., 1,94 ± 1,2 % в 2013 г. и 2,21 ± 1,44 % в 2014 г.), а также тетрахлормета-на (0,25 ± 0,17 % в 2014 г.).

Чаще всего концентрации химических веществ от 0,5 до 1 ПДК регистрировались в воде ЦХПВ на территории Северо-Восточного и Восточного АО, реже – на территории Зеленоградского и Северо-Западного.

Оценка качества и санитарного состояния почв в г. Москве показала, что отмечается выраженная тенденция снижения доли проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Вместе с тем уровень химического загрязнения почв в Москве в 2012–2014 гг. до 2,7 раза превышал таковой в РФ. Уровень микробиологического загрязнения почв также остается достаточно высоким, превышая среднероссийский показатель в 2,2 раза.

Наиболее высокий уровень загрязнения почв регистрировался в зонах влияния промышленных предприятий, транспортных магистралей (17,65 % нестандартных проб почвы) и селитебных зонах (17,63 %). Приоритетными загрязнителями являются тяжелые металлы, в том числе ртуть, свинец, кадмий, по которым доля проб с превышением нормативов состав- ляла в 2012–2014 гг. в целом более 20 %. При этом в различных административных округах Москвы в почве определялись также медь, цинк, марганец, никель, мышьяк, ртуть, кобальт, нитраты, нефтепродукты, формальдегид, в том числе в значимых концентрациях, и ненормативные микробиологические и паразитологические показатели (БГКП и индекс энтерококков, патогенные микроорганизмы, аскариды, онкосферы эхинококка, токсокар, власоглава и др.).

В 2014 г. на территории Центрального, Западного, Северного и Южного административных округов Москвы было зарегистрировано более 50 % проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. В двух округах Москвы (Юго-Восточном и Восточном) доля неудовлетворительных проб почвы по бактериологическим показателям также превысила 50 %.

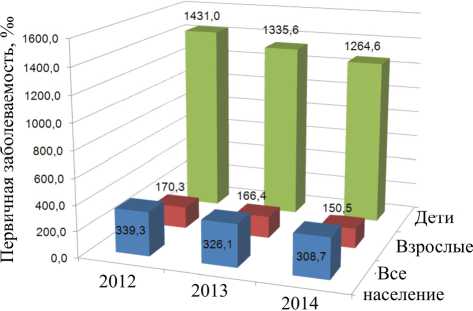

Анализ данных первичной заболеваемости населения г. Москвы показал, что в динамике за анализируемый период (2012–2014 гг.) заболеваемость имеет тенденцию к снижению во всех основных возрастных группах: темп убыли первичной заболеваемости всего населения составил 8,0 %, взрослого населения – 8,9 %, детского населения – 11,5 % (рис. 2).

Рис. 2. Динамика первичной заболеваемости всего населения г. Москвы и РФ, 2012–2014 гг.

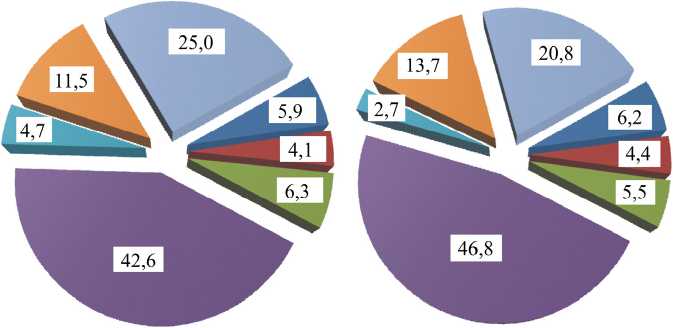

Структура заболеваемости всего населения и основных возрастных групп за исследуемый период не менялась. Приоритетные позиции у всего населения мегаполиса занимали (по мере убывания): болезни органов дыхания (46,8–47,5 %), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (13,3–13,7 %), болезни кожи и подкожной клетчатки (6,1–6,2 %), болезни мочеполовой системы (5,5–5,6 %) и болезни костномышечной системы и соединительной ткани (4,1–4,4 %). За 2012–2014 гг. уровни первичной заболеваемости всего населения г. Москвы

-

■ Болезни кожи и подкожной клетчатки

-

■ Болезни костно -мышечной системы и соединительной ткани

-

■ Болезни мочеполовой системы

-

■ Болезни органов дыхания

-

■ Болезни органов пищеварения

-

■ Травмы, отравления и некоторые др. последствия воздействия внешних причин

-

■ Прочие

Рис. 3. Структура первичной заболеваемости всего населения г. Москвы и РФ, 2014 г. (%)

были ниже соответствующих среднероссийских уровней на 9,78–16,06 % (рис. 3).

Первичная заболеваемость взрослого населения в целом в 2012–2014 гг. также была ниже среднероссийского уровня на 13,1–20,0 %. Наибольший вклад в уровень первичной заболеваемости данной возрастной группы вносили болезни органов дыхания (34,2–35,6 %), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (16,6–16,8 %), болезни мочеполовой системы (8,1–8,3 %), болезни кожи и подкожной клетчатки (7,0–7,3 %) и болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (5,1–5,6 %).

Первичная заболеваемость детского населения г. Москвы в динамике за 2012–2014 гг. превышала среднероссийский уровень на 7,7–15,0 % и составляла 2203–1950 ‰. Наибольший вклад в уровень первичной заболеваемости детского населения вносили болезни органов дыхания (70,8–71,1 %), болезни кожи и подкожной клетчатки (4,8–5,3 %), болезни глаза и его придаточного аппарата (4,1–4,4 %), некоторые инфекционные и паразитарные болезни (3,3–3,5 %) и болезни уха и сосцевидного отростка (3,2–3,5 %).

Показатели первичной заболеваемости в приоритетном классе болезней органов дыхания среди взрослого населения г. Москвы превышали среднероссийские показатели в 2012–2013 гг. на 5,2–11,0 %, в 2014 г. уровень первичной заболеваемости взрослого населения составил 150,5 ‰, что соответствовало среднероссийским данным (151,3 ‰). В динамике за исследуемый период первичная заболеваемость взрослых в этом классе имела тенденцию к снижению, темп убыли за 2012–2014 гг. составил 11,6 %. Показатели первичной заболеваемости в данном классе среди детского населения г. Москвы в период с 2012 по 2014 г. стабильно превышали аналогичные среднероссийские на 9,5–19,6 %, но в динамике имели тенденцию к снижению – темп убыли за 2012–2014 гг. составил 11,6 %. При этом первичная заболеваемость детского населения г. Москвы стабильно превышала аналогичный показатель взрослого населения в 8,0–8,4 раза (рис. 4).

Год

Рис. 4. Динамика первичной заболеваемости болезнями органов дыхания основных возрастных групп населения г. Москвы в 2012–2014 гг.

В соответствии с данными ВОЗ и Национального института гигиены окружающей среды (США) [14], в качестве экологически детерминированных состояний рассматриваются такие заболевания органов дыхания, как хронические болезни миндалин и аденоидов, аллергический ринит, астма, астматический статус, которые вносят существенный вклад в общую и хроническую заболеваемость населения: в 2014 г. общая заболеваемость указанными нозологиями составила 8,79 ‰ у всего населения г. Москвы, 6,01 ‰ – у взрослого населения, 23,60 ‰ – у детского на- селения. В динамике за 2012–2014 гг. во всех возрастных группах регистрировалось некоторое снижение данного показателя на 0,8–8,2 % (темп убыли). Первичная заболеваемость указанных выше нозологических групп детского населения в динамике за 2012–2014 гг. снижалась (темп убыли 14,5 %, уровень 2014 г. – 8,73 ‰), взрослого населения – росла (темп прироста 5,1 %, уровень 2014 г. – 0,46 ‰). В то же время первичная заболеваемость детского населения в нозологических группах «Болезни миндалин и аденоидов», «Аллергический ринит», «Астма, астматический статус» стабильно превышала аналогичный среднероссийский показатель (уровень 2012–2014 гг. 6,16–5,56 ‰) в 1,5–1,7 раза.

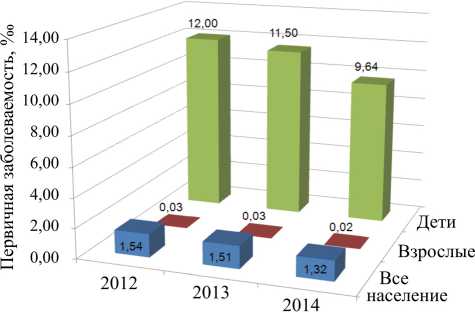

Уровни первичной заболеваемости детского населения г. Москвы в классе «Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения», которые также входят в перечень экологически детерминированных состояний [14], в 2012–2013 гг. находились на уровне среднероссийских показателей, в 2014 г. – ниже в 1,2 раза среднероссийского уровня. В динамике за анализируемый период отмечалась положительная тенденция снижения первичной заболеваемости: у взрослого населения темп убыли составил 42,9 %, у детей – 19,6 % (рис. 5).

Год

Рис. 5. Динамика первичной заболеваемости в классе «Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения» основных возрастных групп населения г. Москвы в 2012–2014 гг.

Уровни первичной заболеваемости в классе «Новообразования», одной из причин возникновения которых, по мнению ряда ученых, является воздействие факторов среды обитания [14], у взрослого населения г. Москвы в 2012 г. находились на уровне аналогичного среднероссийского показателя (13,1 ‰), в 2013–2014 гг. – ниже показателя сравнения (РФ – 9,30–9,32 ‰) в 1,4 раза. Уровни первичной заболеваемости у детского населения стабильно превышали среднероссийские данные (2012–2014 гг. – 5,82–6,97 ‰) в 1,2–1,4 раза. Темп убыли первичной заболеваемости в этом классе у взрослого населения составил 33,0 %, у детского – 16,5 %.

Полный анализ первичной заболеваемости населения г. Москвы с 2012 по 2014 г. показал, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению во всех основных возрастных группах (темп убыли 8,0–11,5 %). Структура первичной заболеваемости во всех основных возрастных группах за исследуемый период не менялась. В целом за анализируемый период первичная заболеваемость взрослого населения превышала аналогичный среднероссийский показатель только по классу «Болезни органов дыхания» на 5,2–11,0 %. Первичная заболеваемость детского населения за анализируемый период превышала аналогичный среднероссийский показатель по классам «Болезни органов дыхания», «Болезни кожи и подкожной клетчатки», «Болезни мочеполовой системы», «Болезни глаза и его придаточного аппарата», «Болезни уха и сосцевидного отростка», «Болезни костномышечной системы и соединительной ткани», «Новообразования», «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин» на 4,1–68,3 %.

В 2012–2014 гг. на территории 80 % административных округов г. Москвы отмечена тенденция к снижению показателя первичной заболеваемости всего населения (темп прироста от –8,39 до –23,85 %. Вместе с тем отмечены неблагоприятные тенденции по приросту первичной заболеваемости детского населения болезнями органов дыхания на территории 60 % административных округов, на некоторых территориях наблюдается прирост показателей заболеваемости детского населения болезнями глаза и придаточного аппарата (темп прироста более 20 %), болезнями уха и сосцевидного отростка (темп прироста 20–56 %), болезнями органов пищеварения (темп прироста – 14,95–42,84 %). На территории всех административных округов г. Москвы отмечена тенденция к снижению показателя первичной заболеваемости взрослого населения – темп убыли находился в диапазоне от 3,42 % (Западный АО) до 27,25 % (Центральный АО). К наиболее неблагоприятным территориям по показателю первичной заболеваемости всего населения можно отнести: Западный АО,

Северо-Восточный АО, Юго-Западный АО, детского населения – Северо-Восточный АО, Западный АО, Зеленоградский АО, взрослого населения – Центральный АО, Восточный АО, Северо-Восточный АО.

В результате анализа показателей общей смертности населения в динамике за 2012–2014 гг. установлено, что на территории г. Москвы отмечена тенденция к снижению данного показателя на 2,13 % (показатель общей смертности в 2012 г. составил 987,6 на 100 000 населения, в 2013 г. – 962,9 на 100 000, в 2014 г. – 966,6 на 100 000). При этом показатель общей смертности в РФ был выше в 1,35 раза (2012 г. – 1331,2 на 100 000 населения, 2013 г. – 1304,3 на 100 000, 2014 г. – 1305,8 на 100 000 населения).

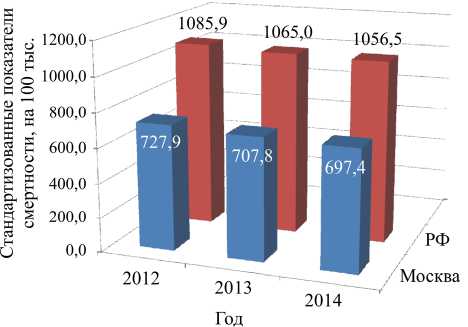

Анализ показателей стандартизованной смертности населения г. Москвы за 2012–2014 гг. показал, что в динамике за данный период отмечается тенденция к некоторому снижению показателей (темп убыли – 4,2 %). За исследуемый период показатели стандартизованной смертности населения мегаполиса не превысили среднероссийских значений (рис. 6).

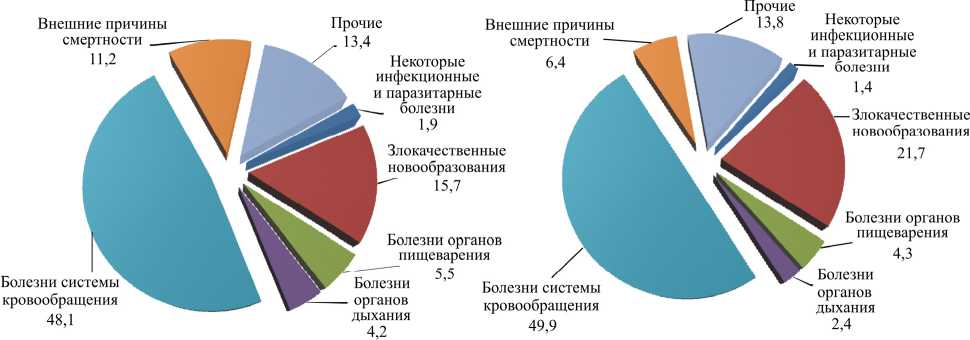

Сравнительный анализ показателей стандартизованной смертности РФ и г. Москве в период 2012–2014 гг. не выявил значительных различий в ее структуре. Так, за 3-летний период наибольший вклад в структуру смертности вносили болезни системы кровообращения (от 48,13 до 53,96 % – в РФ, от 49,91 до 53,25 % – в г. Москве), злокачественные новообразования (15,64–15,83 % в РФ, 21,24–21,74 % в г. Москве), внешние причины смертности (11,1–11,2 % в РФ, 6,2–6,66 % в г. Москве). Болезни органов пищеварения в структуре причин смертности населения РФ и г. Москвы составляли от 4,98 до

Рис. 6. Стандартизованные показатели смертности населения г. Москвы и Российской Федерации, 2012–2014 гг., на 100 000 населения

5,45 % в РФ и от 4,3 до 4,92 % в г. Москве, болезни органов дыхания – от 3,85 до 4,22 % в РФ и от 2,42 до 2,57 % в г. Москве (рис. 7).

По всем приоритетным причинам смертности всего населения отмечена тенденция к убыли (темп убыли от 1,75 до 17,97 %), исключение составила смертность женского населения по причине некоторых инфекционных и паразитарных болезней, где отмечено стабильное положение показателя смертности за 2012–2014 гг. (6,2 на 100 000 населения). Показатели стандартизованной смертности всего населения, в том числе женского и мужского, в г. Москве регистрировались ниже соответствующих среднероссийских до 2,6 раза. Исключение составила смертность женского населения по причине злокачественных новообразований – ее незначительно превышали или находились на уровне среднероссийских показателей (1,03–1,05 раза).

б

Рис. 7. Структура стандартизованной смертности населения РФ ( а ) и г. Москвы ( б ) за 2014 г., %

Пространственный анализ показателей общей смертности населения в динамике за 2012–2014 гг. показал, что на 80–100 % территорий административных округов Москвы отмечена тенденция к снижению показателя смертности всего населения в диапазоне от 1,64 % (Южный АО) до 4,82 % (Юго-Восточный АО), детского населения в диапазоне от 1,55 % (Западный АО) до 42,82 % (Юго-Западный АО), трудоспособного населения в диапазоне от 3,25 % (Северный АО) до 15,82 % (Восточный АО), населения в возрасте старше трудоспособного на территориях всех административных округов – темп снижения составил от 2,25 % (Зеленоградский АО) до 6,76 % (Юго-Восточный АО).

Статистический анализ причинно-следственных связей показателей смертности и заболеваемости населения г. Москвы с качеством питьевой воды выявил достаточно низкие показатели ответных негативных реакций со стороны здоровья населения, обусловленных удовлетворительным качеством питьевой воды распределительной сети (доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям, не превышала 2,45 %, 2014 г.). Так, смертность от злокачественных новообразований населения г. Москвы ассоциирована с неудовлетворительным качеством питьевой воды по санитарно-химическим показателям (α = 0,013 ± 0,002; F = 45,2; p = 0,001; R 2 = 0,21), что вероятностно может формировать около 0,005 ‰ дополнительных случаев смерти всего населения Москвы по данной причине. Дополнительные случаи смерти взрослого населения по данной причине составят 0,006 ‰.

Установлена связь между качеством питьевой воды распределительной сети, оцененным по доле проб с превышением гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям, и заболеваемостью населения г. Москвы болезнями кожи и подкожной клетчатки (α = 21,3 ± 4,7; F = 39,9; p = 0,002; R2 = 0,21), мочеполовой системы (α = 15,9 ± 4,9; F = 32,9; p = 0,002; R2 = 0,18), органов пищеварения (α = 34,7 ± 11,1; F = 28,6; p = 0,003; R2 = 0,16), новообразованиями (α = 4,8 ± 1,0; F = 61,3; p = 0,001; R2 = 0,3). Результаты расчета дополнительных случаев заболеваний по полученным моделям свидетельствуют об относительно низких уровнях формирования негативных эффектов со стороны здоровья. Так, нарушение качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям вероятностно может обусловливать около 0,08 ‰ дополнительных случаев заболеваний кожи и под- кожной клетчатки у всего населения г. Москвы и 0,53 ‰ дополнительных случаев – у детского населения. Дополнительные случаи заболеваний мочеполовой системы всего населения г. Москвы, ассоциированные с нарушением качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям, могут составить 0,38 ‰, у взрослого населения – 0,39 ‰ и около 0,31 ‰ дополнительных случаев – у детского населения. Нарушение качества питьевой воды по санитарнохимическим показателям вероятностно может обусловливать около 0,13 ‰ дополнительных случаев заболеваний органов пищеварения для всего населения г. Москвы, 0,86 ‰ – для детского населения; заболеваний новообразованиями – 0,11 ‰ для всего населения, 0,08 ‰ – для детского населения г. Москвы. Факторами риска питьевой воды являются превышения гигиенических нормативов по содержанию железа и тетрахлорметана.

Статистический анализ причинно-следственных связей показателей смертности всего населения г. Москвы с параметрами качества атмосферного воздуха выявил, что существует зависимость между повышенным содержанием в атмосферном воздухе азота диоксида (α = 1,695 ± 0,39; F = 37,9; p = 0,006; R 2 = 0,24), взвешенных веществ (α = 0,089 ± 0,021; F = 26,341; p = 0,005; R 2 = 0,18) и смертностью населения г. Москвы по причине болезней органов дыхания: 0,048 ‰ дополнительных случаев смерти для всего населения и 0,057 ‰ – для взрослого населения мегаполиса, обусловленных загрязнением воздуха диоксидом азота. Загрязнение воздуха взвешенными веществами вероятностно формирует около 0,0001 ‰ дополнительных случаев смерти по данной причине для всего населения и 0,001 ‰ – для детского населения г. Москвы.

Установлена связь между повышенным содержанием в атмосферном воздухе бенз(а)пире-на (α = 0,27 ± 0,07; F = 23,9; p = 0,02; R 2 = 0,23) и смертностью населения г. Москвы по причине злокачественных новообразований, что вероятностно формирует около 0,003 ‰ дополнительных случаев смерти всего населения и около 0,003 ‰ случаев заболеваний взрослого населения по данной причине.

Анализ причинно-следственных связей показателей заболеваемости всего населения Москвы с качеством атмосферного воздуха выявил, что существует зависимость между повышенным содержанием в атмосферном воздухе аммиака (α = 503,5 ± 120,8; F = 37,9; p = 0,007;

R 2 = 0,24), хлора и его соединений (α = = 799,5 ± 191,9; F = 37,9; p = 0,007; R 2 = 0,24) и заболеваемостью органов дыхания населения города. Загрязнение воздуха аммиаком вероятностно формирует около 2,75 ‰ дополнительных случаев заболеваний по данному классу болезней для всего населения г. Москвы, около 1,35 ‰ случаев – для взрослого населения, 10,85 ‰ – для детского населения. Присутствие в атмосферном воздухе хлора и его соединений в концентрациях, превышающих гигиенический норматив, вероятностно формирует около 0,45 ‰ дополнительных случаев заболеваний органов дыхания для всего населения и 3,04 ‰ случаев – для детского населения г. Москвы.

Статистический анализ причинно-следственных связей показал отсутствие достоверных зависимостей между смертностью населения мегаполиса и качеством почв. Неудовлетворительное качество почв по микробиологическим показателям вероятностно формирует около 0,23 ‰ дополнительных случаев заболеваемости некоторыми инфекционными и паразитарными заболеваниями всего населения Москвы (α = 21,1 ± 7,2; F = 13,3; p = 0,016; R 2 = 0,16). Заболеваемость населения мегаполиса в классе «Новообразования» ассоциирована с неудовлетворительным качеством почвы по содержанию радиоактивных веществ (α = 43,97 ± 7,9; F = 32,7; p = 0,009; R 2 = 0,29), что вероятностно может формировать около 0,059 ‰ дополнительных случаев заболеваний по данной причине всего экспонированного населения, 0,068 ‰ дополнительных случаев заболеваний взрослого населения, 0,008 ‰ – детского населения г. Москвы в год.

В целом по г. Москве воздействие негативных факторов среды обитания вероятностно формирует до 29,2 ‰ дополнительных случаев заболеваний и до 0,056 ‰ дополнительных случаев смертей в год. Факторами риска являются фенол, бенз(а)пирен, азота диоксид, взвешенные вещества, аммиак, хлор и его соединения, серы диоксид и прочие загрязняющие вещества, поступающие с атмосферным воздухом, и кадмий, микробиологические агенты, радиоактивные вещества, содержащиеся в почве.

Выводы:

-

1. Параметры качества среды обитания мегаполиса имеют устойчивые тенденции сохранения условий воздействия негативных факторов на человека, что подтверждается превышением гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

-

2. Пространственно-динамический анализ первичной заболеваемости населения мегаполиса выявил ряд положительных тенденций в снижении анализируемых показателей во всех основных возрастных группах (темп убыли 8,0–11,5 %). В то же время в целом за анализируемый период первичная заболеваемость взрослого населения превышала аналогичный среднероссийский показатель по классу «Болезни органов дыхания» на 5,2–11,0 %, детского населения – по классам «Болезни органов дыхания», «Болезни кожи и подкожной клетчатки», «Болезни мочеполовой системы», «Болезни глаза и его придаточного аппарата», «Болезни уха и сосцевидного отростка», «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани», «Новообразования», «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин» – на 4,1–68,3 %.

-

3. По всем приоритетным причинам смертности всего населения отмечена тенденция к убыли (темп убыли 1,75–17,97 %) или стабильность показателя (смертность женского населения по причине «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни» за 2012–2014 гг. – 6,2 на 100 000 населения,). Показатели стандартизованной смертности всего населения Москвы, в том числе женского и мужского, регистрировались на уровне ниже соответствующих среднероссийских показателей до 2,6 раза, за исключением смертности женского населения

-

4. Анализ причинно-следственных связей в системе «Качество среды обитания (фактор опасности) – состояние здоровья населения (заболеваемость, смертность)» выявил, что, несмотря на ряд положительных тенденций в обеих подсистемах, в целом по г. Москве воздействие негативных факторов среды обитания вероятностно формирует до 29,2 ‰ дополнительных случаев заболеваний и до 0,056 ‰ до-

- полнительных случаев смертей в год. Наибольший вклад в формирование дополнительных случаев заболеваемости вносит превышение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха и почв, смертности – качества атмосферного воздуха. Факторами риска являются фенол, бенз(а)пирен, азота диоксид, взвешенные вещества, аммиак, хлор и его соединения, серы диоксид и прочие загрязняющие вещества, поступающие с атмосферным воздухом, и кадмий, микробиологические агенты, радиоактивные вещества, содержащиеся в почве.

(до 6,6 ПДК сс ), существенным ростом (до 65,8 %) доли источников централизованного водоснабжения, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам, высоким уровнем доли нестандартных проб почв (более 50 % по ряду санитарно-химических и микробиологических показателей на территориях отдельных административных округов). Одновременно с этим отмечается тенденция к снижению нестандартных проб питьевой воды, отобранных из распределительной сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (с 4,36 до 2,45 %). Показатели качества среды обитания по административным округам г. Москвы существенно различаются между собой и определяются, в том числе, уровнем транспортной нагрузки, объемом выбросов промышленных предприятий, розой ветров, состоянием источников и систем питьевого водоснабжения и прочими факторами. Нарушение гигиенических требований к параметрам факторов среды обитания может стать причиной возникновения негативных эффектов со стороны здоровья населения.

по причине «Злокачественные новообразования» (незначительное превышение показателя по РФ в 1,03–1,05 раза).

Список литературы Гигиеническая оценка приоритетных факторов риска среды обитания и состояния здоровья населения г. Москвы

- Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития: монография/Г.Г. Онищенко, Н.В. Зайцева, И.В. Май ; под общ. ред. Г.Г. Онищенко, Н.В. Зайцевой. -М.; Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2014. -738 с.

- Клейн С.В., Вековшинина С.А., Сбоев А.С. Приоритетные факторы риска питьевой воды и связанный с этим экономический ущерб//Гигиена и санитария. -2016. -Т. 95, № 1. -С. 10-14.

- РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы . -М., 1991. -URL: http://docs.cntd.ru/document/1200036406 (дата обращения: 30.08.2016).

- Рейтинг городов мира по уровню безопасности в 2015 году (Economist Intelligence Unit) //Центр гуманитарных технологий: информационно-аналитический портал. -URL: http://gtmarket.ru/news/2015/01/26/7064 (дата обращения: 29.08.2016).

- О состоянии окружающей среды в городе Москве в 2014 году: доклад/под ред. А.О. Кульбачевского. -М.: ДПиООС; НИА-Природа, 2015. -384 с.

- О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городе Москве в 2014 году: Государственный доклад. -М.: Управление Роспотребнадзора по г. Москва, 2015. -233 с.

- О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2013 году: Государственный доклад. -М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2014. -191 с.

- О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2014 году: Государственный доклад. -М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2015. -219 с.

- Самые большие города мира (обн. 2016) по населению… //Сайт о странах, городах, статистике населения и пр. -URL: http://www.statdata.ru/largestcities_world (дата обращения: 29.08.2016).

- Скворцов А.В. Триангуляция Делоне и ее применение. -Томск, 2002. -128 с.

- Фокин С.Г. Оценка воздействия на население Москвы загрязнений атмосферного воздуха канцерогенными веществами//Гигиена и санитария. -2010. -№ 1. -С. 18-21.

- Фокин С.Г. Оценка риска здоровью населения при проектировании транспортных потоков Москвы//Гигиена и санитария. -2009. -№ 6. -С. 36-38.

- Цинкер М.Ю., Кирьянов Д.А., Горелов В.С. Методические подходы к оценке случаев нарушений здоровья населения, ассоциированных с негативным воздействием факторов среды обитания, и случаев, предотвращенных действиями Роспотребнадзора//Актуальные проблемы безопасности и оценки риска здоровью населения при воздействии факторов среды обитания: мат. всеросс. научн.-практич. конф. с междунар. участием, Пермь, 21-23 мая 2014 г. -Пермь, 2014. -С. 75-80.

- Environmental Diseases from A to Z, Environmental Diseases from A to Z, NIH Publication No. 96-4145 US Department of Health and Human Services National Institutes of Health National Institute of Environmental Health Sciences, Second Edition, June 2007 . -URL: http://www.niehs.nih.gov/health/assets/docs_a_e/environmental_diseases_from_a_to_z_english_508.pdf (дата обращения: 29.08.2016).