Гиперсонет Юрия Линника «Варфоломей» в составе его книги «Троица»

Автор: Федотов О.И.

Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro

Статья в выпуске: 1 т.22, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена новаторская модификация классической строфы - так называемый гиперсонет, которую использовал в своем творчестве выдающийся мастер стефанистики, автор шести с половиной сотен высококлассных венков сонетов петрозаводский поэт Юрий Владимирович Линник. Термин «гиперсонет» употребляли и другие поэты, но в их трактовке он выпадает из принятой системы традиционной типологии как классических сонетов, так и их дериватов. Линник применял эту строфу преимущественно в зачинах своих многочисленных авторских альманахов и стихотворных сборников, чаще всего как преамбулу венков сонетов. В структуре линниковского гиперсонета сочетаются три катрена и три терцета: AbAb AbAb AbAb + CDe CDe CDe. В основной части статьи целостному анализу подвергнут гиперсонет «Варфоломей», открывающий стихотворный сборник «Троица». Сборник состоит из 6 венков сонетов и 19 стихотворений. Три венка («Кирилл и Мария», «Троица» и «Сергий Радонежский») посвящены великому игумену земли Русской, благословившему Дмитрия Донского на решающую для освобождения от монголо-татарского ига победоносную Куликовскую битву. Залогом преодоления княжеских раздоров и национальной разобщенности стал наиболее подходящий для этого культ Троицы как «средоточья высшей гармонии». Наиболее важный вывод, на котором настаивает автор, гласит: тринитарность, гармонично соответствующая архитектонике гиперсонета, явилась и порождающим его фактором.

Юрий линник, гиперсонет варфоломей, книга троица, святая троица, венок сонетов, гармония, сергий радонежский

Короткий адрес: https://sciup.org/147243089

IDR: 147243089 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.13523

Текст научной статьи Гиперсонет Юрия Линника «Варфоломей» в составе его книги «Троица»

Acknowledgement. The reported study was funded by Russian Scientific Foundation (project number 23-28-00545, https://www.rscf.ru/project/23-28-00545/ ). For citation: Fedotov O. I. Hypersonet by Yuri Linnik “Bartholomew” as Part of His Book “Trinity”. In: Problemy istoricheskoy poetiki [ The Problems of Historical Poetics ], 2024, vol. 22, no. 1, pp. 299–320. DOI: 10.15393/j9.art.2024.13523. EDN: ZCOISR (In Russ.)

С онет, как известно, является твердой жанрово-строфической формой, выдерживающей в числе прочих закрепленных традицией структурных признаков каноническое количество стихотворных строк — 14.

800 лет назад сицилийский нотариус из Палермо Джакомо да Лентини объединил два «страмботто» — перекрестно рифмующиеся песенки — в 8 и 6 строк на две пары разных созвучий: ABABABAB + CDCDCD. В результате возник новый жанр, представляющий собой оптимальное поэтическое высказывание с необычным строфическим оформлением (два катрена + два терцета). Он и канонизировался как сонет, получив звонкое итальянское имя sonetto, распространившееся по странам Европы в старопровансальской огласовке sonnet, sonet.

Сонет сумел сохранить изначально заданные параметры в течение всей своей исключительно долгой исторической жизни, несмотря на искушение так или иначе отклоняться от них. Со временем, после того как поэты стали варьировать различные способы рифмовки, сформировались национальные формы сонета. Кроме классической итальянской модели, в которой перекрестное чередование созвучий захватило и терцетную часть, появилась французская форма со смежной рифмовкой в зачине первого терцета и упрощенная английская — три перекрестных катрена на разные созвучия в сопровождении финального двустишия.

Дальнейшие эксперименты привели к выделению аномальных, тоже, кстати, узаконенных, дериватов, допускавших даже такую суперрадикальную вольность, как отказ от канонического числа строк: таковы полусонеты (1 катрен + 1 терцет = 7 ст.), безголовые сонеты (1 катрен + 2 терцета = 10 ст.), сонет с кодой (14 ст. + 1 ст. = 15 ст.), хвостатый сонет (2 катрена + 3 терцета = 17 ст.), двойной сонет (после каждого нечетного стиха в катренах и четного в терцетах дополнительно включается укороченный стих = 20 ст.) [Федотов, 2011: 15–16]. Сверх того, сонетами могут называться и стихотворения с совершенно произвольным количеством стихов в случае, если поэт маркирует их таковыми в заголовке или подзаголовке. Например, у Андрея Вознесенского находим стихотворение, написанное в 1980 г., под названием «Сонет»1 с музыкальным жанровым определением «рэгтайм», которое состоит из 43 укороченных стихотворных строк. А в 1994 г. им была написана целая поэма «Россия воскресе», которую в «Ментальных комментариях» поэт называет «безразмерным сонетом», ибо катрены его «растянулись до двухсотстрочных и неизвестно когда кончатся»2.

Юрий Владимирович Линник (1944–2018), петрозаводский поэт, философ-космист, культуролог, религиозный мыслитель, непревзойденный мастер стефанистики, мировой рекордсмен по количеству сочиненных им первоклассных венков сонетов (651!), а также автор фундаментальной монографии «ΣT’ЕФANOΣ»3, предложил своим читателям еще одну разновидность неканонического сонета — «гиперсонет», в котором количество катренов и терцетов не удвоено, как в классическом его варианте, а утроено:

AbAb AbAb AbAb CDe CDe CDe.

Поэт использовал, и не однажды, такую конструкцию — в основном как преамбулу в зачинах либо книг, либо авторcких альманахов, обычно предваряя ею венки сонетов. Впервые целая серия стихотворений, обозначенных этим индивидуальноавторским термином, предстала в его книге стихов «Светоли-тие» (1998), названной по первому из них, набранному курсивом, после чего следовал венок сонетов «Страсти по России» и еще четыре пронумерованных гиперсонета: «1) Свобода», «2) Утешенье», «3) Дриады», «4) Новый Иов». Весьма показательно, что самый первый, к тому же заглавный гиперсонет развивает структурно и генетически знаковый для поэта мотив фаворского света, неотделимого от Троицы; причем в качестве лирического героя от 1-го лица выступает сам Сергий Радонежский, в начале своего подвижнического пути:

« СВЕТОЛИТИЕ ( гиперсонет )

Источник неглаголемого света В самом себе я скоро обрету. Предощущенье Третьего Завета! Я высшую провижу красоту: Преобразится вся моя планета — Всё мирозданье! Марс опять в цвету. Ужель и вправду испарилась Лета? Я этот небосвод перерасту — И выйду в мир, не знающий запрета На вольную и дерзкую мечту: Во исполненье древнего обета Нетленным стать! Я Бога-Сына чту — И потому желаю ипостасно Войти однажды в Троицу Святую! Есть возле моего скита родник — Он будущее отражает ясно.

И я себя сегодня испытую: Как глубоко я в скрытое проник? Свой подвиг совершаю не напрасно, Призвав на помощь осень золотую — Я дальнего сиянья проводник » 4.

В дальнейшем гиперсонеты появляются в книгах и альманахах Линника эпизодически, преимущественно как их лирические зачины. Например, «Что этот мир? Подобье покрывала…» в альманахе «Таинство» (2000) или три поименованных стихотворения: «Экстремум» («Уже близки предельные значенья…») в альманахе «Горлица» (1999), избранный нами для анализа «Варфоломей» («О нераздельной и о неслиянной…») в книге

«Троица» (2004) и «Земной рай» («Есть Рай земной! И мы его обрящем») в книге “De profundis” (2005)5.

Можно ли считать этот феномен ноу хау ( know how ) Линника, его личным изобретением? Трудно сказать. Названные этим термином произведения других поэтов, опубликованные в сети Интернет, периодике и профессиональных поэтических сборниках, не вполне совпадают с его новацией. Или, наверное, лучше сказать, представляют собой нечто иное, в типологический ряд сонетных дериватов не вписывающееся.

Так, к примеру, в статье немецкой исследовательницы Эрики Гребер, противопоставившей традиционным теориям структуры сонета свою концепцию «комбинаторной текстуры» [Greber], утверждается, что «редко встречающиеся настоящие гиперсонеты 6», которые написаны «мультилинеарно и мультикурсивно» и поэтому «не могут быть репродуцированы в книге, созданы немецкими авторами. В то время как невербальные "сонеты-картины" читаются во всем мире, кибер- и гиперсонеты соединяют визуальное с текстуальным и требуют перевода» [Гребер: 194].

Совсем на другом основании под маркой гиперсонета (iper-sonetto) в 1978 г. в итальянской поэзии фигурировал, по свидетельству Е. Е. Илларионовой, цикл Андреа Дзандзотто (Andrea Zanzotto), состоящий из 16 правильных сонетов, где 14 текстов (по числу строк в сонете) обрамлялись вводным и заключительным стихотворениями [Илларионова: 110].

Гиперсонетом или двойным сонетом назван и опубликованный в сети Интернет оригинальный текст профессионального переводчика Вадима Викторовича Алексеева «"Дом мод" — получен палиндром!», состоящий из 28 стихотворных строк, структурно членящихся на семь катренов охватной рифмовки (aBBa×7), т. е. двух графически не расчлененных сонетов7.

Известный сибирский поэт Николай Ерёмин в 2021 г. опубликовал на сайте «Стихи.ру» подборку своих стихов, в которой вместе с «Гиперверлибром ветерана» представлен так называемый «Гиперсонет в кантате» («Я иду — с кантатой на контакт…»)8, состоящий из 15 стихов весьма нестандартной рифмовки, не имеющей ничего общего со структурой классического четырнадцатистишия9: aaBBBccDDEEFFgg.

Столь же далеки от классических структурных параметров почти синонимичные гиперсонету суперсонеты . В томе избранных произведений пермского поэта Владислава Дрожащих «Терем дальний и высокий» обращает на себя внимание стихотворение, датированное 1982 г., обозначенное этим необычным названием «Суперсонет» («С голодных альвеол малиновых липучек…»)10. Оно представляет собой пространное повествование о любовных приключениях лирического героя в каких-то кошмарно-гомерических притонах. Переполненный нарочито брутальной образностью текст состоит из 11 катренов и двух заключительных терцетов. С архитектоникой сонета его роднит разве что сочетание катренов с терцетами, квадратных субстрофических структур — с треугольными.

Еще по крайней мере дважды термин «суперсонет» встречается на популярных сетевых ресурсах. В 2017 г. некий пользователь ВКонтакте с никнеймом Александр Непушкин разместил на своей странице «рассказы в стихах» С. П. Дубцова «Гиперборея» и «Гиперборея славянская» (2009), сопроводив публикацию жанровым определением «Двойной венок СОНЕТов». На самом деле это два обычных венка, каждый — из четырнадцати цепных сонетов и заключительного пятнадцатого. В «Гиперборее» под 15-м номером следует «"Суперсонет" 1-й части, объединяющий первые строфы (описка, должно быть, строки. — О. Ф.) 14-ти сонетов = Сонет-Магистрал»11. Таким образом, термин «суперсонет» оказался мнимым синонимом «магистрала», а «двойной венок» — произвольным обозначением двух самостоятельных, хотя и циклизующихся друг с другом венков12.

В следующем, 2018 г., был опубликован «Гиперсонет» Владимира Грикса, который начинался своеобразной теоретической преамбулой:

«В сонете четырнадцать строчек.

Есть скромный, кургузый размах.

Поэт ограничен в нём очень.

Гармонии нету, есть страх.

Писать лучше больше в два раза, гораздо удобней размер.

И страх исчезает, зараза, примите сонет, мой пример»13, — после чего следовало продолжение, выполненное не характерным для сонета трехстопным амфибрахием — оно состояло из пяти катренов, повествующих о смене времен года, привычках и гастрономических предпочтениях лирического героя. Никакого чередования катренов и терцетов в тексте нет, но поскольку суммарно четверостиший набирается семь, то, перемножив количество строк в катрене на эту цифру, получаем ровно 28 стихов, т. е. опять-таки два четырнадцатисти-шия. Только после этого мы обращаем внимание на рубрику сайта: «Поэзия "(иронические стихи)"»14.

Даже поверхностный, не слишком подробный обзор функционирования обоих жанровых наименований убеждает нас в том, что во всех семи случаях они употребляются как произвольные и далеко не однотипные ярлыки для обозначения разнообразных в структурном отношении текстов. Наоборот, подзаголовок Линника на их фоне предстает как вполне легитимный термин, четко вписывающийся в «периодическую систему» жанрово-строфических дефиниций сонета.

Посмотрим, при каких обстоятельствах поэт столь радикально перестроил структуру классического сонета, увеличив его объем как в катренной, так и в терцетной части на треть. Наиболее уместно, а главное — теоретически адекватно эта модификация была применена им в стихотворном сборнике с весьма многозначительным названием — «Троица». Об истории его написания и предполагаемого издания поведал сам поэт — в первом из двух своих «Благодарений», опубликованном на первой странице, сразу после оглавления. 10 июля 2003 г. Линнику пришлось пережить сложную операцию. С утра он писал свои «Антониевы терцины», в которых, кстати, сформулировал весьма существенный методологический тезис: «Здесь форма отвечает содержанью — / О Троице в терцинах говорю…» (6), а очнувшись в реанимации, сразу же «попросил принести блокнот — и продолжил работу» (1). Завершив свой труд, поэт поблагодарил Святую Троицу «за чудо синергии» (1) (т. е. сотворчества). И это, судя по датам, проставленным под каждым текстом, было действительно настоящим чудом! Книга, содержащая 6 венков сонетов и 19 стихотворений, была написана в непостижимо короткий срок — с 7 по 27 июля, за 21 день! Издать «Троицу» изначально планировалось вместе с двумя другими книгами: «Ильинский погост» и «Северная Фиваида», которые мыслились поэтом как единое целое — «три книги о духовности Русского Севера».

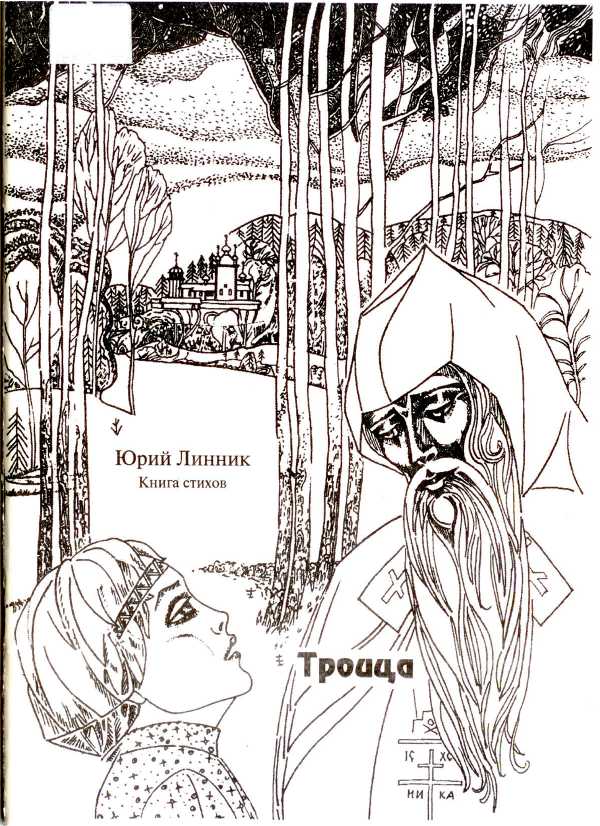

Логика исследования возвращает нас к завораживающему тройственному числу, доминирующему в книге, которую открывает гиперсонет «Варфоломей». Вот, для наглядности, как выглядит ее обложка, в исполнении Тамары Юфы, постоянного оформителя большинства книг Юрия Линника:

Рис. 1. Обложка книги Юрия Линника «Троица» (2004) (художник Тамара Юфа)

Fig. 1 . The cover of Yury Linnik’s book “Trinity” (2004) (artist Tamara Yufa)

А вот и структура ее содержания (в соответствии с оглавлением):

|

п/ № |

название |

датировка |

стр. |

комментарии |

|

1 |

ВАРФОЛОМЕЙ ( гиперсонет ) |

08.07.2003 |

1 |

Аномальный сонет, состоящий из 3 катренов и 3 терцетов AbAb AbAb AbAb CDe CDe CDe |

|

2 |

ПРЕОБРАЖЕНИЕ |

17.07.2003 |

1 |

5 графически не сегментированных катренов перекрестной рифмовки: AbAb×5 |

|

3 |

КИРИЛЛ и МАРИЯ |

07–08.07.2003 |

2–4 |

Венок сонетов, с посвящением « Моим родителям » |

|

4 |

АНТОНИЕВЫ ТЕРЦИНЫ:

|

10–11.07.2003 |

5–7 |

Три стихотворения, написанные терцинами: 9 (1) + 13 (1) + 9 (1) = 34 ст. |

|

5 |

ФИЛИПП, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ |

11–12.07.2003 |

7 |

Трижды по три катрена перекрестной рифмовки, не сегментированных на стихи |

|

6 |

ТРОИЦА |

12–13.07.2003 |

8–10 |

Венок сонетов |

|

7 |

САВВАТИЙ СОЛОВЕЦКИЙ |

13–14.07.2003 |

11 |

Стихотворение состоит из 14 графически не расчлененных двустиший, составляющих попарно 7 катренов перекрестной рифмовки |

|

8 |

ЗОСИМА СОЛОВЕЦКИЙ: 1. Озаренье; |

14.07.2003 |

11– 12 |

Три стихотворения: 5 перекрестных катренов; каждый состоит из пары графически не расчлененных двустиший, за исключением первого — разделенного на три строки; |

|

2. Провидчество; |

4 шестистишия, каждое состоит из 7 графически не расчлененных стиховых рядов aaBcBc x 4; |

|||

|

3. Зимовье |

3 катрена с перекрестной рифмовкой, состоящие из двух графически не расчлененных двустиший либо (первое) из разделенного на три строки и графически не расчлененного двустиший |

|

9 |

СВЯТОЙ ОСТРОВ |

14–17.07.2003 |

13– 15 |

Венок сонетов, об острове Валаам |

|

10 |

КИЖИ |

17–18.07.2003 |

16– 17 |

19 катренов перекрестной рифмовки aBaB×19 |

|

11 |

СЕВЕРНЫЕ СКИТЫ: 1. У врат; |

19–20.07.2003 |

17– 19 |

Три стихотворения: Ан4-3; AbAb×10; |

|

2. Синергия; |

Я4 A’B’A’B’×3; |

|||

|

3. Нетварное |

Х5; AbAb, астрофической структуры |

|||

|

12 |

ИЛЬИНСКИЙ ПОГОСТ |

20–22.07.2003 |

20– 22 |

Венок сонетов |

|

13 |

ПУСТЫННИК АНДРЕЙ |

22.07.2003 |

23 |

Стихотворение из 12 сдвоенных стихов (Ам5; Ab Ab×12) |

|

14 |

ЗВОННИЦА |

24–25.07.2003 |

24– 26 |

Венок сонетов |

|

15 |

ПЯТИРЕЧЬЕ |

Цикл стихотворений: |

||

|

1. Онега. Кирилл Сырьин-ский; |

23–24.07.2003 |

27 |

Д4-3; aBaB×9; катрены, не сегментированные на стихи; |

|

|

2. Двина. Евфимий, Антоний и Феликс Карельские; |

26.07.2003 |

27 |

Ам4; AbAb×3; три катрена подряд, не сегментированные на стихи; |

|

|

3. Пинега. Артемий Веркольский; |

22–23.07.2003 |

28 |

Ам4; Аb Ab Cd Cd Ef Ef Gh Gh — 8 не расчлененных на стиховые ряды двустиший; |

|

|

4. Мезень. Иов Ущельский; |

23.07.2003 |

28 |

Ам4; Аb Ab Cd Cd Ef Ef Gh Gh — 4 катрена с перекрестной рифмовкой, графически разбитые на 8 двустиший; |

|

|

5. Печора. Стефан Пермский |

26.07.2003 |

28– 29 |

Я5; АbAb×7; 7 катренов с перекрестной рифмовкой, не сегментированные внутри себя на стихи |

|

|

16 |

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ |

26–27.07.2003 |

30– 32 |

Венок сонетов |

|

17 |

ЛАЗАРЬ МУРОМСКИЙ: 1. Теозис; |

09.07.2003 |

^cd к X с CL о * X tt cd cd « C ^ VO О |

Три стихотворения: Я5; Ab Ab×9 или 18 спаренных двустиший; |

|

Х5; Ab Ab×9; 9 катренов с перекрестной рифмовкой; |

||||

|

2. Образ Пречистой; |

||||

|

Ам4 x 3; Ab Ab Cd Cd Ef Ef; 3 катрена с перекрестной рифмовкой, графически разбитые на 6 двустиший |

||||

|

3. Два Лазаря |

Как видим, у истоков замысла, до операции, три дня, с 7 по 9 июля, в работе было три произведения: 1) венок, посвященный родителям Варфоломея, будущего святого, 2) гиперсонет как своеобразный пролог его жития и 3) цикл из трех стихотворений «Лазарь Муромский» — об основателе СвятоУспенского монастыря на восточном побережье Онежского озера, о котором в 1-м стихотворении «Теозис» сказано: «Придя на Русский Север из Царьграда, он исихастский дух сюда принёс». В виде эпилога они были напечатаны на обратной стороне обложки.

За эти три дня в сознании поэта, видимо, в полной мере определилась концепция книги в целом и выстроилась ее композиция, в зачине которой и оказался не просто сонет, а гиперсонет, в соответствии с названием книги и в целом культом Троицы — с утроенным количеством составляющих его компонентов, катренов и терцетов:

|

« Варфоломей ( гиперсонет ) |

||

|

О нераздельной и о неслиянной — |

ПЯППЯ |

-е--а |

|

О Троице хочу начать рассказ. |

ЯПЯЯЯ |

о-уаа |

|

Мне мнилась Русь царевной Несмеяной — |

ЯЯЯПЯ |

иуе-а |

|

Не поднимала синих-синих глаз. |

ПЯЯЯЯ |

-аииа |

|

Под Радонежем — в роще осиянной — |

ЯПЯПЯ |

а-о-а |

|

Зажёгся свет. Горя не напоказ, |

ЯЯЯПЯ |

оеа-а |

|

Он устремляет к цели безобманной — |

ПЯЯПЯ |

-ае-а |

|

Уводит ввысь всемилостивый Спас. |

ЯЯЯПЯ |

оыи-а |

|

Была страна кровоточащей раной. |

ЯЯПЯЯ |

аа-аа |

|

Раздор и распри! Иго мучит нас — |

ЯЯЯЯЯ |

оаиуа |

|

Как здесь достичь гармонии желанной? |

ЯЯЯПЯ |

еио-а |

|

Но русский дух не сник и не угас. |

ЯЯЯПЯ |

ууи-а |

|

Что старец показал Варфоломею? |

ЯПЯПЯ |

а-а-е |

|

Русь глади уподобится зеркальной — |

СПЯПЯ |

уа-о-а |

|

И всмотрится внимательно в зенит. |

ЯПЯПЯ |

о-а-и |

|

Ужель Георгий мчится к Мавзолею? |

ЯЯЯПЯ |

еои-е |

|

Он не страшится бездны инфернальной — |

ПЯЯПЯ |

-ие-а |

|

И зло напрасно прячется за щит. |

ЯЯЯПЯ |

оаа-и |

|

О, Сергий наш! Мечту твою лелею: |

ЯЯЯЯЯ |

еаууе |

|

Мы к Троице взойдём живоначальной — |

ЯПЯПЯ |

о-о-а |

|

И лад её отчизна отразит». |

ЯЯЯПЯ |

аои-и (1) |

Вопреки зачину, напоминающему традиционное обращение к Музе в эпических поэмах, гиперсонет представляет собой вовсе не рассказ, а совокупность своеобразных лирических миниатюр по мотивам, так или иначе прозвучавшим или предвещанным в «Венке» Ю. Линника, который генетически восходит к Житию Сергия Радонежского, написанному его учеником Епифанием Премудрым. Таким образом, содержательно они уже изначально обогащены соответствующими фрагментами Венка (будем далее называть его для краткости так!) и интертекстуально связанными с ними аллюзиями.

Уже в первом катрене «нераздельная и неслиянная» Троица ассоциативно сопоставляется, как мнится лирическому субъекту, с «царевной Несмеяной». Что это, как не творческая метаморфоза полутора стихов на стыке катренной и терцетной частей магистрала «Сергия Радонежского», а также — соответственно — зачина и концовки VIII сонета с перебросом в IX: «Он Троицы увидел отраженье // Здесь, на Земле» (31)? Но, в отличие от эпической трактовки троичной идеи в Венке, где в связи с Троицей речь идет о «предназначеньи родины» (31), о нераздельности и неслиянности ее православного народа, здесь актуализируется лирический аспект ее преображения в синеокую красавицу Русь. Сдвоенный эпитет «синих-синих глаз» недвусмысленно напоминает о неистовых колористических предпочтениях автора живописного полотна «Видение отроку Варфоломею» Михаила Нестерова.

Наверняка поэт вспомнил здесь стихотворение «Загорская лавра» (1958) весьма авторитетного для него в юности Андрея Вознесенского, с поразительно экспрессивным образом монаха:

«Он говорит: — Вестимо… — И прячет, словно вор, Свой нестерпимо синий, Свой нестеровский взор» 15 .

Во втором катрене описывается сакральное явление фаворского «нетварного» света под Радонежем, ознаменовавшего рождение ясновидящего еще в утробе матери младенца и чудесное преображение его в будущего спасителя отчизны. Явление этого света вполне соответствует характеру и образу жизни святого. Сияние от него исходит «не напоказ», ибо устремлено «к цели безобманной» (1). Что это, как не явленное свыше воздействие феномена Троицы, лапидарно запечатленное в чеканной словесной формуле 8-го стиха: «Уводит ввысь всемилостивый Спас» (1)? Здесь поэт вводит весьма многозначительное для верующих понятие Спаса. Согласно толкованию «Полного церковнославянского словаря», главное значение этого специфического термина аналогично понятию «Спаситель» — «избавитель от бед и несчастий». «Не должно думать, — тут же продолжает составитель словаря протоиерей Григорий Дьяченко, — что это слово одновременно явлению христианства, напротив, оно употреблялося славянами еще в язычестве: в Краледворской рукописи уже упоминается, что славяне называли своих богов спасами…»16.

Наконец, в 3-м катрене, дополнительном по сравнению с традиционным сонетом, конкретизируется совокупность людей, нуждающихся в Божьей помощи. Это целая страна, воспринимаемая сплошной «кровоточащей раной», раздираемая «раздором и распрями», изнывающая от мук, причиняемых ей «игом» (1). Примечательно, что в первом стихе катрена «Была страна кровоточащей раной» форма прошедшего времени для экзистенциального глагола «быть» отсылает нас в далекое прошлое, по контрасту к которому в следующем стихе Ю. Линник употребляет слово «мучит» в настоящем времени применительно к местоимению множественного числа «нас» с обобщенным значением, имея, очевидно, в виду, что муки эти не прекратились и поныне — просто одно иго сменилось другим. И на отнюдь не риторический вопрос «Как здесь достичь гармонии желанной?» (1) отвечает энергичным противопоставлением, выражающим не столько констатацию сущего, сколько нерушимую веру в возможность его осуществления: «Но русский дух не сник и не угас» (1). Заметим, что все перечисленные мотивы в развернутом виде присутствуют как в магистрале, так и во многих сонетах Сергиева Венка.

Далее следует также увеличенная на одну единицу — дополнительную субстрофу — терцетная часть. В первом терцете с зачином «Что старец показал Варфоломею?» (1) актуализируется живописная в подлинном смысле этого слова параллель к Епифаниеву Житию Михаила Нестерова и моделируется содержание загадочного диалога между старцем и подростком Варфоломеем: «Русь глади уподобится зеркальной — / И всмотрится внимательно в зенит» (1). Скорее всего, старец, угадав в мальчике, которому, как он ни старался, не дается грамота, высокое судьбоносное для России предназначение, посоветовал ему почаще обращать свои взоры го-рé, поскольку и его родина, зеркально отражающая небеса, пребывая под игом татарщины и княжеского беспредела, нуждается в его помощи.

Вопросительная конструкция в зачине следующего терцета «Ужель Георгий мчится к Мавзолею?» (1) заставляет задуматься: о ком идет речь? Или это легендарный символ победы — святой Георгий Победоносец в финале чуда о Змее, или отождествляемый с ним маршал победы в Великой Отечественной войне его тезка Георгий Жуков? Скорее — и тот, и другой, да еще и в содружестве со всеми победоносными полководцами России, начиная с Дмитрия Донского. Дальнейшее повествование дает все основания допустить интертекстуальносинергетическое со- противопоставление гиперсонета Линника и стихотворения Иосифа Бродского «На смерть Жукова» (1974):

У Линника:

«Он не страшится бездны инфернальной —

И зло напрасно прячется за щит» (1)

У Бродского:

«Сколько он пролил крови солдатской в землю чужую! <…>

Что он ответит, встретившись в адской области с ними? "Я воевал"» 17

Линниковский Георгий не отягощен нравственными муками, выпавшими на долю Жукова; поэтому он, скорее, напоминает главного героя стихотворения Гавриила Державина «Снигирь», учившего своих солдатушек побеждать не числом, а умением (см.: [Федотов, 2012]).

Воспроизводя привычный фрагмент кинохроники 1945 г., где Жуков скачет по брусчатке Красной площади к Мавзолею, Линник, разумеется, был далек от коллизий, преимущественно занимавших Бродского. Он затеял столь нетривиальные исторические метаморфозы, чтобы лишний раз подчеркнуть неумолкающее эхо благословения, полученного Дмитрием Донским от настоятеля Троицкой лавры — с тех давних пор добро неизменно одерживает победу, а «зло напрасно прячется за щит» (1).

Замóк гиперсонета представлен третьим терцетом, в котором автор от себя лично обращается к своему величественному герою, награждая его при этом одическим междометием «О»18 и поистине всенародным местоименным эпитетом «наш»:

«О, Сергий наш! Мечту твою лелею:

Мы к Троице взойдём живоначальной —

И лад её отчизна отразит» (1).

Обращает на себя внимание также не слишком современный глагол «лелею», этимологически восходящий к качанию в колыбели ребенка (к которому, в свою очередь, вероятно, восходит имя «старинного русского божка» Леля19) — семантически весьма многозначный: «нежить», «ласкать», «холить», «колебать», «колыхать», «качать», «баловать», «пестовать», «тешить», «льстить», «нянчить»20. А в историко-литературном аспекте он отчетливо ассоциируется с известными цитатами из «Слова о полку Игореве» — сначала Ярославна в своем плаче-заклинании обращается то к ветру: «Мало ли ти бя-шеть горѣ подъ облакы вѣяти, лелѣючи корабли на синѣ морѣ?», то к Днепру: «О, Днепре // Словутицю! <…> Ты лелѣялъ еси на себѣ Святославли носады до плъку Кобякова», а чуть позже сам Игорь взывает к Донцу: «Игорь рече: "О, Донче! Не мало ти величія, // лелѣявшу князя на влънах…"»21.

Благодаря этим ассоциациям тринитарная идея находит адекватное образное воплощение в любопытном сквозном параллелизме. Как Сергий в Житии еще не родившимся младенцем оповестил о своем грядущем появлении на свет тройным криком из чрева матери, так и культ Троицы, несомненно существовавший задолго до него, обрел в его лице последовательного провозвестника и поборника, основателя Троицкой лавры. Неслучайно именно к нему, а не к тогдашнему патриарху, приехал за благословением князь Дмитрий перед битвой на Куликовом поле: лишь объединившись по заветам Троицы, русские воины могли добиться успеха. Наконец, и плоды победы над ор дынцами пришли не сразу, а столетие спустя.

Пребывать на Земле в ладу с собой и окружающим природным и общественным миром было издревле свойственно нашим предкам, предвосхищавшим в некотором роде заповеди христианства даже в язычестве. Сергий Радонежский был одним из них. Однако глагол в финальной ключевой фразе предстает в будущем времени ( «взойдём» (1) ) , что достаточно легко объяснимо. Такая совершенная модель жизни, можно предположить, была переосмыслена «игуменом земли Русской» как прообраз Троицы — вечно развивающийся, а потому принципиально не имеющий завершения идеал, так же не достижимый, как не способно к полному разъятию или слиянию божественное Триединство.

Рассматривать план выражения на статистически не репрезентативном материале — занятие, надо сказать, малопродуктивное, во всяком случае, с метроритмической точки зрения. О нем позволительно судить, и то весьма приблизительно, лишь в самом общем виде. Никаких эксцентричных ритмических перебоев, если только не считать таковым спондей во 2-м стихе 1-го терцета « Р у сь гл а ди уподобится зеркальной —» (1) (СПЯПЯ), подчеркивающий неожиданную концептуальность столь смелого уподобления, в тексте не просматривается. Соотношение ритмических форм бесцезурного 5-стопного ямба в целом соответствует среднестатистическим показателям: преобладает, с довольно большим превышением против «нормы», самая частотная V форма (ЯЯЯПЯ)22 и самая «гармоничная» IX (ЯПЯПЯ)23. В строфическом аспекте гиперсонет, по меркам нормального сонетного стандарта, должен бы быть отнесен к классической итальянской модели, поскольку все три терцета срифмованы перекрестно через два стиха: СDe Cde CDe. И это — также наиболее гармоничная форма лироэпического дискурса, соответствующая идее Троичности. Наиболее содержательным уровнем в версификационном аспекте оказался ударный вокализм. Подавляющим приоритетом отмечен гласный звук «а», причем преимущественно в самых сильных позициях текста, в стиховых окончаниях.

Всего набирается 32 единицы из 78, т. е. 41,02% (при норме24 26%). Все остальные фонемы или примерно соответствуют норме: «у» 10,26% (вместо 8%), — или значительно отступают от нее в меньшую сторону: «о» — 16,67% (норма 26%), «и/ы» — 17,95% (норма 22%), «е» — 14,10% (норма 21%). Доминантное «аканье», которое так и тянет связать с говорами Ростова Великого, откуда был родом Варфоломей, и подмосковного Радонежа, где он провел юность и всю оставшуюся жизнь как Сергий Радонежский, на самом деле обеспечивается преобладающей рифмовкой на «а»: абсолютно — во всех трех катренах и каждый четный стих — в терцетах. Особо выделяется пятикратная ассонансная цепочка на «а» в смежных стихах 2-го и 3-го катренов:

«Уводит ввысь всемилостивый Сп а с. ЯЯЯПЯ оыи- а Был а стран а кровоточ а щей р а ной». ЯЯПЯЯ аа-аа

Суперэкспрессивным курсивом она выделяет самые важные по смыслу слова, заодно сигнализируя о тематическом переломе в развертывании лирического сюжета. «Кровоточащее» сравнение представлено, в результате, в необычном ракурсе, как бы из заоблачных сфер, в восприятии «всемилостивого» Спасителя.

Юрий Линник создал своего рода эталонный образец венка сонетов ярко выраженной агиографической ориентации, генетически связанный с мотивами «Жития Сергия Радонежского», летописными сказаниями, а также целым шлейфом литературных и научных отражений мифологизированной биографии идеолога Троичного культа на Руси, основателя по праву получившей его имя Троице-Сергиевой лавры. Параллельно им была сконструирована новая жанрово-строфическая форма гиперсонета с утроенным количеством составляющих ее катренов и терцетов.

Содержательные и формальные параметры как линников-ского Венка, так и предваряющего его в зачине книги гиперсонета «Варфоломей», гармонично сочетаются с феноменом Святой Троицы, Житием Сергия Радонежского и одноименной великой иконо й Андрея Рублева.

Список литературы Гиперсонет Юрия Линника «Варфоломей» в составе его книги «Троица»

- Гребер Э. Комбинаторная текстура сонета: тезисы к пересмотру дефиниции жанра / пер. с нем. Т. Н. Андреюшкиной // Вестник гуманитарного института. Тольятти: ТГУ, 2008. Вып. 1 (3). С. 188-200.

- Илларионова Е. Е. Новые формы ассоциации сонетов: Иосиф Бродский и Аннелиза Аллева // Венок сонетологов и сонетистов: альманах 7-го симпозиума Межд. науч.-творч. семинара "Школа сонета" / под ред. О. И. Федотова. М.: Русское слово, 2016. С. 109-118.

- Федотов О. И. Сонет. М.: РГГУ, 2011. 601 с.

- Федотов О. И. "На манер "Снигиря" (о стихотворении "На смерть Жукова") // Иосиф Бродский: проблемы поэтики: сб. науч. тр. и материалов / ред. А. Г. Степанов, И. В. Фоменко, С. Ю. Артемова. М.: НЛО, 2012. С. 208-218 [Электронный ресурс]. URL: http://brodsky.rhga.ru/upload/iblock/822/"На%20манер%20"Снигиря"%20(о%20стихотворении%20"На%20смерть%20Жукова").pdf (15.11.2023).

- Федотов О. И. Стихопоэтика Иосифа Бродского. М.: Директ-Медиа, 2022. 596 с.

- Greber E. Textile Texte. Poetologische Metaphorik und Literaturtheorie Studien zur Tradition des Wortflechtens und Kombinatorik. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2002. 771 s.