Гипертрофическая кардиомиопатия - классификация, диагностика и тактика лечения

Автор: Назыров Ф.Г., Абролов Х.К., Зуфаров М.М., Мирсаидов М.М., Мурадов Уа, Алимов А.Б.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.8, 2013 года.

Бесплатный доступ

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) - генетическое заболевание сердца, приводящее к ранней инвалидности людей трудоспособного возраста. Внезапная смерть характерна при естественном течении заболевания, особенно у молодых людей [1, 6]. Диагностика основана на проведении электрокардиографии, эхокардиографии, ангиокардиографии, мультислайсной компьютерной томографии и генетического исследования. Хирургическое лечение показано при резистентных к медикаментозной терапии случаях.

Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, диагностика, хирургическое лечение, эхокардиография, ангиокардиография, мультислайсная компьютерная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/140188210

IDR: 140188210 | УДК: 616.12-007.61-07-08-035(012)

Текст научной статьи Гипертрофическая кардиомиопатия - классификация, диагностика и тактика лечения

Распространённость гипертрофической кардиомиопатии колеблется в пределах 0,2% (1:500) [6].

Существует несколько подходов к классификации заболевания. Первый из них характеризует анатомические изменения сердца, лежащие в основе кардиомегалии – расширение полостей (дилатация) сердца или утолщение его стенок, в т.ч. за счет гипертрофии; второй – характеристику нарушений внутрисердечной гемодинамики в виде либо затруднения оттоку крови по выносящему тракту желудочка (обструкция), либо резкого ограничения растяжимости сердца в диастолу (рестрикция).

Гипертрофическая кардиомиопатия подразделяется на следующие:

-

I. Диффузная или симметричная форма – гипертрофия межжелудочковой перегородки и стенок левого желудочка (редко правого желудочка), обозначается еще как идиопатическая гипертрофия миокарда, или как необструктивная гипертрофическая кардиомиопатия; характеризуется значительным увеличением толщины стенок желудочка и ее отношения к объему его полости;

-

II. Асимметричная гипертрофия миокарда; проявления болезни зависят от локализации процесса; а) гипертрофия преимущественно верхней (базальной) части межжелудочковой перегородки (изолированная или в сочетании с гипертрофией передней боковой стенки левого желудочка), приводит к обструкции выносящего тракта желудочка; эта форма носит название обструктивной гипертрофической кардиомиопатии., или идиопатического гипертрофического субаортального стеноза; б) гипертрофия преимущественно апикальной части левого желудочка; обозначается как верхушечная гипертрофическая кардиомиопатия.

(феномен обструкции при этой форме кардиомиопатии отсутствует).

-

III. Рестриктивная форма кардиомиопатии – объединяет эндомиокардиальный фиброз и эозинофильный фибропластический эндокардит Леффлера. Эта форма характеризуется значительным уменьшением конечнодиастолического объема желудочков из-за ригидности их стенок. Резко ограничевается растяжимость миокарда в фазе диастолы, что проявляется нарушениями сердечной деятельности [2].

Цель исследования . Определить критерии диагностики больных с гипертрофической обструктивной кардиомиопатией на основе анализа обследованных и пролеченных больных в РСЦХ им. акад. В. Вахидова.

Материал и методы

В РСЦХ им. акад. В.Вахидова с 2008 по 2012 годы диагностировано и пролечено 30 больных с гипертрофической кардиомиопатией. Из них 25 (83,3%) больных было с выраженной обструкцией выходного тракта левого желудочка, резистентной к медикаментозной терапии, у остальных 5(16,6%) хороший клинический эффект был достигнут применением бета-блокаторов, антиаритмиков и препаратов калия. Четверым больным произведена спиртовая септальная абляция, 21 больному произведена операция Morrow. Из числа оперированных мужчин было 14 (66,6%), женщин было 7 (33,3%). Возраст их колебался от 6 до 41 года, составляя в среднем 22,26 ± 9,86.

Результаты

Жалобы больных были на боли в области сердца ангинозного характера в 16(53,3%) случаях, на головокружение в 6(20%) случаях, на одышку 22(73,3%) случаях, сердцебиение 22(73,3%), слабость и утомля-

емость в 24(80%) случаях, синкопальное состояние у двух больных. На ЭКГ у всех больных регистрировался синусовый ритм. Вертикальная электрическая ось сердца отмечалась у 19 пациентов, горизонтальная электрическая ось сердца наблюдалась у 11 пациентов. Гипертрофия левого желудочка наблюдалась у 24 пациентов, тогда как бивентрикулярная гипертрофия отмечалась у 6 больных. Сегмент ST у всех пациентов варьировал от 0,12 до 0,4, составляя в среднем 0,2 1± 0,07. Электрокардиографические признаки недостаточности коронарного кровотока отмечены у 11 больных. При эхокардиографии определялись гипертрофированные стенки и недилатированная полость левого желудочка при отсутствии других сердечных или системных заболеваний, таких как аортальный стеноз и артериальная гипертензия. У пациентов определялась увеличенная толщина межжелудочковой перегородки, широко варьирующая от 1,4 см до 4,7 см при нормальных показателях менее 1,2 см, составляя в среднем 2,79 ± 1,08. Индекс толщины межжелудочковой перегородки варьировал от 0,87 до 4,7, составляя в среднем 1,82 ± 0,73 см/м2. ИММ по Дюверексу варьировал в пределах от 149,96 гр/м2 до 878,75 гр/м2, составляя в среднем 329,16 ± 182,45 гр/м2. Превышая нормальные показатели в 2,5 раза (ИММ М <134, Ж <110 гр/м2). Индексированный показатель толщины задней стенки левого желудочка был от 0,48 до 2,65, составляя в среднем 1,01 ± 0,52 см/м2. Конечно-диастолический индекс левого желудочка варьировал от 24,71 до 56,76 мл/м2, составляя в среднем 42,87 ± 10,26 мл/м2. Конечно систолический индекс был в пределах от 2,55 до 21,59 мл/м2 составляя в среднем 8,93 ± 5,28 мл/м2. Градиент систолического давления варьировал от 31 до 194 мм рт.ст., составляя в среднем 106,7 ± 43,08 мм рт.ст. Чаще преобладала асимметричная гипертрофия с преимущественным утолщением передней части перегородки. Другими чертами гипертрофической кардиомиопатии являлась гиперконтрактильность миокарда и динамическая подаортальная обструкция, обычно вызывающаяся передним систолическим движением передней створки митрального клапана(SAM). 14(46,6%) больным проводилось ангиокардиографическое исследование, на котором определяли градиент систолического давления на выходном тракте левого желудочка.

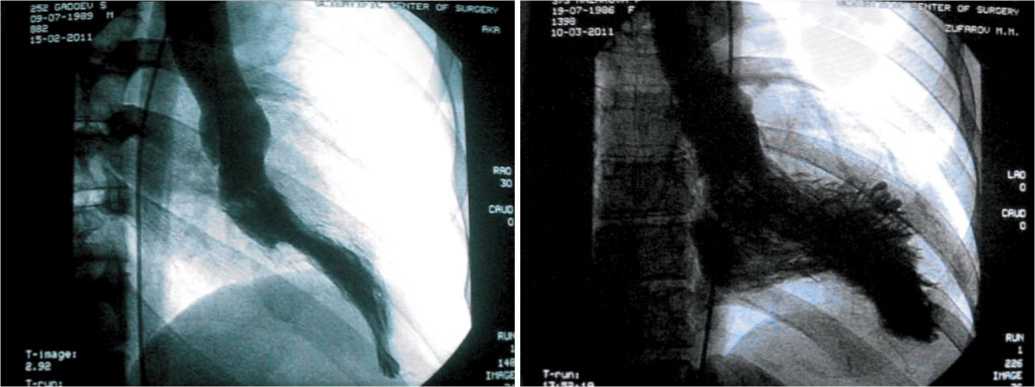

Также отметили наличие своеобразной ангиографической картины левого желудочка, которая имеет, на наш взгляд, форму «песочных часов» (рис. 1).

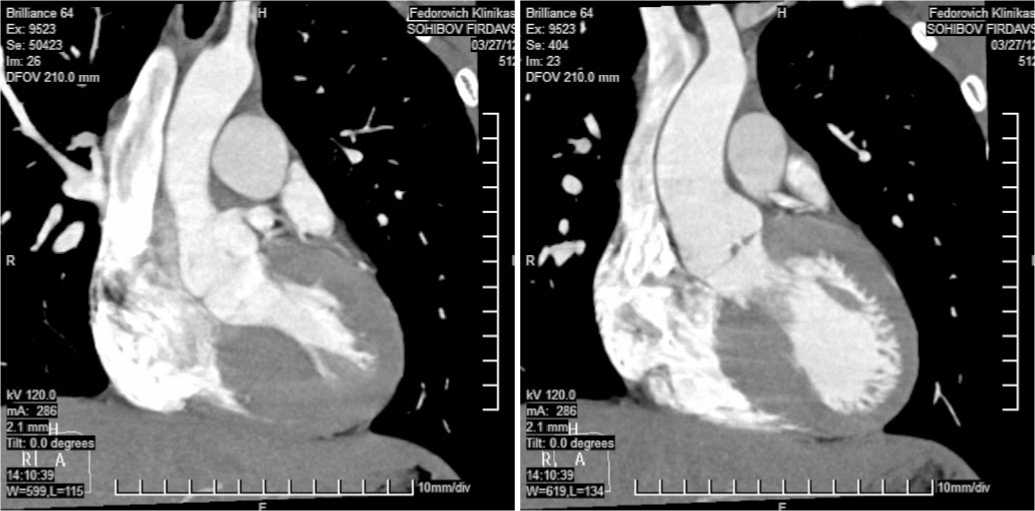

Ещё у четверых больных кроме проведённых эхокардиографии и ангиографического исследования использовали возможности мультислайсной компьютерной томографии, на которой было возможно определение толщины МЖП, толщины задней стенки ЛЖ, а также обьём ЛЖ в фазе систолы и фазе диастолы. Кроме этого удавалось визуально оценить область обструкции на выходном тракте левого желудочка (рис. 2).

Заключение

Тактика лечения гипертрофической кардиомиопатии заключается в медикаментозном, а при обструктивных формах эндоваскулярном и хирургическом методах лечения.

Медикаментозное лечение гипертрофической кардиомиопатии направлено на улучшение диастолической функции левого желудочка, снижение градиента давления, купирование ангинозных приступов и нарушений ритма. С этой целью используются бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, антиаритмические препараты и препараты калия. Больным, относящимся к группе риска внезапной смерти, показано назначение препаратов с выраженным антиаритмическим действием – кордарона (амиодарона) и дизопирамида (ритмилена).

Хирургическая тактика применяется при обструктивных формах, градиент давления в выносящем тракте более 50 мм рт. ст. Нуждаются в хирургическом лечении около 5% всех больных гипертрофической кардиомиопатией. Смертность при оперативном лечении составляет примерно 3%. К сожалению, у 10% больных после операции диастолическая дисфункция и ишемия миокарда

Рис. 1. Характерная ангиографическая картина больного с ГОКМП в виде «песочных часов»

Рис. 2. МСКТ картина ГОКМП

уменьшаются незначительно и сохраняются клинические симптомы. Применяются следующие виды оперативного лечения: миотомия, миоэктомия, иногда — в сочетании с пластикой митрального клапана, вызывающих значимую регургитацию.

Список литературы Гипертрофическая кардиомиопатия - классификация, диагностика и тактика лечения

- Ciro E., Nichols P.F. III., Maron B.J. Heterogeneous morphologic expression of genetically transmitted hypertrophic cardiomyopathy. Circulation. 1983; 67: 1227-1233. (7)

- Klues H.G., Schiffers A., Maron B.J. Phenotypic spectrum and patterns of left ventricular hypertrophy in hypertrophic cardiomyopathy. J Am. Coll Cardiol. 1995; 26: 1699-1708. (31).

- Marian A.J. Pathogenesis of diverse clinical and pathological phenotypes in hypertrophic cardiomyopathy. Lancet. 2000; 355: 58-60.(36).

- Mark V. Sherrid, Farooq A. Chaudhry and Daniel G. Swistel. Obstructive hype rtrophic cardiomyopathy: echocardiography, pathophysiology, and the continuing evolution of surgery for obstruction.

- Ann Thorac Surg 2003; 75: 620-632. (37).

- Maron B.J., Gardin J.M., Flack J.M., et al. Prevalence of hypertrophic cardiomyopat hy in a general population of young adults. Circulation. 1995; 92: 785-789. (40)

- Maron B.J., Peterson E.E., Maron M.S., Peterson J.E. Prevalence of hypertrophic cardiomyopathy in an out-patient population referred for echocardiographic study. Am J Cardiol. 1994; 73: 577-580.(47).

- Maron B.J. Hypertrophic cardiomyopathy. Lancet. 1997; 350: 127-133.(53)

- Maron B.J. Hypertrophic cardiomyopathy: a systematic review. JAMA 2002; 287: 13-08-20.(54).

- Wigle E.D., Rakowski H., Kimball B.P.,Williams W.G. Hypertrophic cardiomyopathy: clinical spectrum and treatment. Circulation. 1995; 92: 1680-1692.(95).