Гипохлорит натрия и парциальные функции почек в эксперименте и у больных с мочекаменной болезнью и почечной недостаточностью

Автор: Иващенко В.В., Чернышев И.В., Кирпатовский В.И., Калабеков А.А., Казаченко А.В., Гребенкин М.В., Голованов С.А., Дрожжева В.В.

Журнал: Хирургическая практика @spractice

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению влияния гипохлорита натрия (ГН) на величину экскретируемой фракции отфильтрованного натрия в эксперименте и у больных урологической клиники с мочекаменной болезнью и хронической почечной недостаточностью. Экспериментальную часть работы выполнили на 15 белых беспородных крысах массой 160-260 грамм. Клиническая часть исследования проводилась в трех группах больных с мочекаменной болезнью, осложнившейся развитием хронической почечной недостаточности (ХПН) в латентной, компенсированной и терминальной стадиях. Всем больным про- водили сеансы непрямого электрохимического окисления (НЭХО) крови 0,06% раствором ГН в дозе 2,0-3,0 мг/кг/сутки. Изучалась динамика экскретиру- емой фракции отфильтрованного натрия и калия. В результате проведенного опыта на животных удалось доказать наличие дозозависимого эффекта ГН на функциональные способности почечных канальцев. Метаболический эффект системного действия ГН при НЭХО крови наиболее эффективно проявил себя в группе больных с компенсированной стадией хронической почечной недостаточностью...

Гипохлорит натрия, мочекаменная болезнь, нефролитиаз, хроническая почечная недостаточность

Короткий адрес: https://sciup.org/142221815

IDR: 142221815 | УДК: 616.36-006

Текст научной статьи Гипохлорит натрия и парциальные функции почек в эксперименте и у больных с мочекаменной болезнью и почечной недостаточностью

Среди этиологических факторов развития МКБ тубулопатии занимают одно из ведущих мест. Особое значение нарушение функции почек приобретает у больных с мочекаменной болезнью и высоким риском рецидивирования [1]. Риск уролитиаза повышается как при нарушении функции почечных клубочков, так и при канальцевых дисфункциях, так как вместе они входят в состав структурно-функциональной единицы почек – нефрона и формируют конечный состав мочи. Неза- висимо от уровня рН мочи и причины гиперкальциемии риск образования оксалатов кальция всегда очень высокий [2–4]. По-видимому, с этим связан прогрессивный рост случаев кальций оксалатного уролитиаза в России [5] и ряде стран Европы [6,7]. При рецидивировании наиболее часто встречаются бру-шитные камни (Ca(PO3OH)•2H2O) - 65% и струвитные камни ((NH4)MgPO4•6H2O) – до 70% [1]. Статистически доказано, что 90% камней при МКБ состоят из кальция, магния, оксалата, фосфата, урата – катионов и анионов мочи, а увеличение концентрации каждого из них повышает риск уролитиаза [8]. В связи с этим изучение процессов фильтрации и реабсорбции основных катионов и анионов в почечных нефронах приобретает важное значение, особенно у больных с нарушением функции канальцевого аппарата почек.

Как процесс реабсорбции катионов (кальций, магний, калий) из первичной мочи, так и процесс реабсорбции анионов (оксалаты, ураты, бикарбонаты) зависят от активной реабсорбции натрия Na+/K+-АТФазой, встроенной в мембраны эпителиоцитов почечных канальцев [8–10]. Таким образом, концентрация в конечной моче катионов и анионов, участвующих в камнеобразовании, и риск уролитиаза в значительной степени определяются активной реабсорбцией ионов Na+. Следовательно, одним из основных факторов риска мочекаменной болезни следует считать высокий клиренс отфильтрованного натрия, экскретитуемая фракция которого в норме составляет 1%.

В данной работе оценивали результаты экспериментального исследования, в котором изучали влияние гипохлорита натрия (ГН) в дозе 1,0 мг/кг/сутки и 3,0 мг/кг/сутки у интактных крыс на величину экскретируемой фракции отфильтрованного натрия, характеризующей фильтрацию и реабсорбцию этого катиона. Парциальная экскреция натрия изучалась у больных урологической клиники в 3-х группах с латентной, компенсированной и терминальной стадией хронической почечной недостаточности [11], которым проводился курс непрямого электрохимического окисления крови 0,06% раствором ГН в дозе 2,0-3,0 мг/кг/сутки в течение 3-5 дней.

Материалы и методы

Экспериментальную часть работы выполнили на 15 белых беспородных крысах массой 160-260 грамм. Контрольную группу «А» составили 5 крыс, их не подвергали никаким воздействиям. Экспериментальная группа «Б» состояла из 5 крыс, им в течение 4 дней внутрибрюшинно (в/б) вводили 1 мл 0,02% раствора ГН – 1,0 мг/кг/сутки. В исследуемую группу «В» вошли также 5 крыс, им в течение 4 дней в/б вводили 1 мл 0,06 % раствора ГН – 3,0 мг/кг/сутки. Указанные концентрации ГН были выбраны с целью определения терапевтической дозы ГН, которая приводила бы к снижению величины экскретируемой фракции натрия в конечной моче и увеличению его реабсорбции.

Животных всех исследуемых групп выводили из эксперимента на 5-е сутки наблюдения. Крыс помещали в обменные клетки, собирали мочу в течение 24 часов. Измеряли массу животного. В условиях тиопенталового наркоза брали кровь пункционно из нижней полой вены.

Эксперимент проводился в соответствии с «Международными рекомендациями по проведению биомедицинских исследований с использованием животных» принятыми Международным Советом Научных Обществ (CIOMS) в 1985 году, со статьей XI Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации (1964 год) и правилами лабораторной практики в РФ (приказ МЗ РФ от 19.06.2003 № 267). Крысы содержались в условиях вивария, имели свободный доступ к пище и воде за исключением времени эксперимента.

Клиническая часть исследования проводилась в трех группах больных с мочекаменной болезнью, у которых ранний послеоперационный период осложнился атакой острого пиелонефрита с синдромом системного воспалительного ответа, что являлось показанием для назначения курса непрямого электрохимического окисления (НЭХО) крови 0,06% раствором ГН. Больных разделили на группы в зависимости от стадии хронической почечной недостаточности, таблица 1 [11, 12].

Таблица 1

Определение стадии ХПН по величине скорости клубочковой фильтрации

|

Стадия ХПН |

Величина СКФ, мл/мин. |

|

Латентная |

120-50 |

|

Компенсированная |

49-30 |

|

Интермиттирующая |

29-15 |

|

Терминальная |

менее 14 |

Группу №1 составили 20 больных, 12 мужчин и 8 женщин, в возрасте от 20 до 60 лет. Всем больным проводили сеансы НЭХО крови 0,06% раствором ГН в дозе 2,0 мг/кг/сутки, используя катетер в одной из центральных вен, в среднем 3 сеанса. Группа характеризовалась наличием латентной стадии ХПН.

Группу №2 составили 20 больных, 9 мужчин и 11 женщин, в возрасте от 29 до 65 лет. Всем больным проводили сеансы НЭХО крови 0,06% раствором ГН в дозе 2,0 мг/кг/сутки, используя катетер в одной из центральных вен, в среднем 4 сеанса. Группа характеризовалась наличием компенсированной стадии ХПН.

Группу №3 составили 10 больных, 5 мужчин и 5 женщин, в возрасте от 40 до 70 лет. Всем больным проводили сеансы НЭХО крови 0,06% раствором ГН в дозе 3,0 мг/кг/сутки, используя катетер в одной из центральных вен, в среднем 5 сеансов. Группа характеризовалась наличием терминальной стадии ХПН. У 3-х пациентов стадия ХПН была интермиттирующей, а уровень СКФ был ниже 20 мл/минуту.

Биохимические исследования крови и мочи (креатинин, калий, натрий) проводили на биохимическом анализаторе «ADVIA 1200» (Германия). Из этих данных рассчитывали экскретируемую фракцию отфильтрованного натрия (EFNa) и экскретируемую фракцию отфильтрованного калия (EFк). Скорость клубочковой фильтрации определяли расчетным методом по формуле CKD-EPI [13]. С целью исключения влияния различий в диурезе и степени концентрирования мочи, получения объективной оценки изменения концентрации изучаемых параметров в моче вычисляли отношение величин натрия и калия мочи к концентрации креатинина мочи (нормирование на 1 ммоль креатинина).

Раствор ГН готовили с помощью аппарата «ДЭО-01-Медек» на основе стерильного физиологического раствора в электрохимической камере согласно методическим рекомендациям по применению ГН и положениям технической документации [14].

Статистическую обработку данных производили на персональном компьютере, используя программу «Статистика 6». Расчет достоверности выполняли по непараметрическому U-критерию Манна-Уитни. С целью оценки зависимости между величинами экскретируемой фракции натрия и калия в группах №1, №2, №3 строили корреляционные матрицы в модуле быстрые основные статистики с расчетом коэффициентов линейной корреляции Пирсона и вычислением корреляционной достоверности данных. Направление линейной корреляционной связи определяли знаком коэффициента корреляции r: для «прямой», положительной связи r>0, для «обратной», отрицательной связи r<0. Тесноту (силу) линейной связи между величинами определяли по абсолютной величине (модулю) коэффициента корреляции |r| [15]:

|r| =1 – величины связаны линейной функциональной зависимостью;

0,95≤ |r| < 1 – связь очень сильная, практически функциональная;

0,75≤ |r| < 0,95 – связь тесная (сильная);

0,5≤ |r| < 0,75 – связь средняя (умеренная);

0,2≤ |r| < 0,5 – связь слабая;

0≤ |r| < 0,2 – практически нет связи.

Результаты

Результаты средних значений изучаемых параметров в эксперименте на крысах в группах «А», «Б», «В» представлены в таблице 2. Группы животных существенно не различались по массе, уровню креатинина и натрия в крови. Величина креати- нина мочи в группе «В» достоверно превышала аналогичные значения в группах «А» и «Б». Такие же различия между группами отмечали для калия плазмы крови и калия мочи. Уровень натрия в моче у крыс в группе «В» был достоверно ниже уровня натрия мочи у животных в группе «Б» и в 1,6 раза меньше, чем у животных в группе «А» при нормализации показателя на 1 ммоль креатинина мочи. При нормировании величины калия мочи на 1 ммоль креатинина мочи достоверных различий в группах найдено не было, однако в группе «В» количество калия в моче было самым низким.

В группах животных «Б» и «В» обнаружили противоположный дозозависимый эффект ГН. В группе «Б» экскретируемая фракция натрия увеличивалась по сравнению с группой интактных животных «А» в 1,3 раза, а в группе «В» эта же величина достоверно снижалась в 2,2 раза. В группе «В» экскретируемая фракция калия достоверно снижалась по сравнению с группой «А», между группами «А» и «Б» достоверных различий в экскреции калия не наблюдалось.

В результате проведенного опыта на животных удалось доказать наличие дозозависимого эффекта ГН на функциональные способности почечных канальцев. В группе «В» (в/б введение ГН в дозе 3 мг/кг/сутки в течение 4-х дней) активная реабсорбция натрия возрастала, а экскретируемая фракция натрия достоверно снижалась. Экскретируемая фракция калия также достоверно снижалась в той же группе, что подтверждает зависимость пассивной реабсорбции катионов мочи от активной реабсорбции натрия мочи. Увеличение концентрации креатинина мочи в группе «В» видетельствует о концентрировании мочи и пассивной реабсорбции осмотически свободной воды вслед за натрием. Незначительное снижение уровня натрия в плазме крови в группе «Б» можно объяснить увели-

Таблица 2

|

Показатели |

Группа «А» (интактные) |

Группа «Б» 1,0 мг/кг/сутки |

Группа «В» 3,0 мг/кг/сутки |

|

Масса животных, грамм |

193±40 |

208±34 |

205±39 |

|

Креатинин крови, ммоль/л |

0,032±0,005 |

0,027±0,006 |

0,027±0,010 |

|

Креатинин мочи, ммоль/л |

1,7±0,2 |

2,5±2,1 |

5,7±3,5*,** |

|

Натрий плазмы, ммоль/л |

142±5 |

139±3 |

140±2 |

|

Натрий мочи, ммоль/л |

69±33 |

133±71* |

108±35* |

|

Натрий мочи/ креатинин мочи |

42±23 |

66±37 |

26±15** |

|

Калий плазмы, ммоль/л |

4,4±0,7 |

4,2±0,4 |

5,3±0,8*,** |

|

Калий мочи, ммоль/л |

49±6 |

54±26 |

89±16*,** |

|

Калий мочи/ креатинин мочи |

29±4 |

26±10 |

22±15 |

|

EFNa, % |

0,92±0,43 |

1,23±0,58 |

0,42±0,40*,** |

|

EFк, % |

21,5±4,8 |

17,6±8,8 |

7,7±5,1* |

* - различия достоверны по сравнению с данными в группе «А» (р<0,05);

** - различия достоверны по сравнению с данными в группе «Б» (р<0,05).

Показатели парциальных функций почек у крыс после парентерального введения 0,06% раствора ГН в дозе 1,0 мг/кг/сутки и 3,0 мг/кг/сутки в течение 4-х дней (М±σ)

чением потерь данного электролита, а аналогичное снижение натрия плазмы крови в группе «В» разбавлением крови за счет реабсорбции воды.

Доза ГН 1,0 мг/кг/сутки увеличивает величину экскретируемой фракции отфильтрованного натрия, и, следовательно, увеличивает экскретируемые фракции катионов и анионов мочи, то есть может усиливать литогенные свойства мочи. Доза ГН 3,0 мг/кг/сутки достоверно снижает величину экскретируемой фракции отфильтрованного натрия, и, таким образом, снижает экскретируемые фракции основных катионов и анионов мочи, которые следуют за натрием пассивно, то есть уменьшает литогенные свойства мочи.

Влияние ГН в дозе 2,0-3,0 мг/кг/сутки на величину экскретируемой фракции натрия было изучено в клинике в группах больных с МКБ и различной степенью тубулопатии при разных стадиях ХПН.

Наименьшие проявления нефропатии имели место у больных группы №1, таблица 3.

Среднее значение скорости клубочковой фильтрации в этой группе соответствовало латентной стадии ХПН. В этой группе больных клиренс креатинина достоверно увеличивался через 1 сутки после начала проведения сеансов НЭХО крови 0,06% раствором ГН. Существенных нарушений функции канальцев до начала исследования в этой группе больных не наблюдалось. В среднем пациенты получили по 3 сеанса НЭХО крови. Лечение было закончено к 4 суткам контроля. К этому сроку достоверно увеличивался натрийурез и калийурез. Наиболее вероятно, что больные с начальной стадией ХПН имели избыток содержания натрия в организме на фоне инфузии физиологического раствора, а общая метаболическая потребность была направлена на удаление этого вещества из организма больного. Экскреция калия увеличивалась, так как протоны мочи повторяют динамику ионов натрия. В целом в группе №1 убедительных предпосылок к снижению литогенных свойств мочи получено не было, так как повышенный натрийурез увеличивает экскрецию катионов и анионов, обусловливающих риск уролитиаза.

В группу №2 вошли больные с МКБ и компенсированной стадией ХПН. Результаты применения НЭХО крови 0,06% раствором ГН в дозе 2,0 мг/кг/сутки при проведении 4-х сеансов представлены в таблице 4.

К 4-5 суткам контроля все сеансы НЭХО крови были выполнены. На 7-е сутки отмечали достоверное увеличение величины клиренса креатинина и снижение показателя креатинина крови. До начала проведения сеансов НЭХО крови натрий плазмы крови был незначительно снижен, а на 7-е сутки контроля его уровень нормализовался. Величина отношения натрия мочи к креатинину мочи существенно не изменялась. Отношение калия мочи к креатинину мочи на 7-е сутки было минимальным. Наиболее интересной была динамика экскретируемой фракции отфильтрованного натрия и калия. Эти показатели достоверно снижались к 7 суткам контроля; были практически в пределах нормы. Положительная динамика парциальных функций почек у больных 2-й группы свидетельствует об улучшении энергетического состояния эпителиоцитов почечных канальцев, активации Na-K-АТФазы, усиления активной реабсорбции натрия. Достоверное снижение калийуре-за говорит о том, что пассивная реабсорбция катионов также увеличилась. Полученные данные позволяют заключить, что у больных с МКБ и почечной недостаточностью в компенсированной стадии повторные сеансы НЭХО крови 0,06% рас-

Таблица 3

|

Показатель |

До сеанса НЭХО крови |

1-е сутки после сеанса НЭХО крови |

4-е сутки после сеанса НЭХО крови |

7-е сутки после сеанса НЭХО крови |

|

Клиренс креатинина, мл/минуту |

73,7±12,4 |

84,3±13,0* |

92,3±15,8* |

94,6±16,1* |

|

Креатинин крови, ммоль/л |

0,12±0,05 |

0,11±0,05 |

0,10±0,04* |

0,09±0,04* |

|

Креатинин мочи, ммоль/л |

4,8±1,2 |

5,4±2,6 |

4,4±3,3 |

3,9±1,6 |

|

Натрий плазмы, ммоль/л |

140±3 |

139±4 |

140±2 |

140±1 |

|

Натрий мочи, ммоль/л |

59±19 |

91±10* |

94±20* |

85±21 |

|

Натрий мочи/ креатинин мочи |

12,9±5,2 |

22,6±7,4 |

23,5±15,6 |

26,9±18,8 |

|

Калий плазмы, ммоль/л |

4,2±0,7 |

4,0±0,7 |

4,4±0,3 |

4,5±0,4 |

|

Калий мочи, ммоль/л |

36,1±17,5 |

41,2±18,6 |

51,0±15,5 |

31,0±2,7 |

|

Калий мочи/ креатинин мочи |

7,8±3,7 |

6,8±1,1 |

16,6±4,6*,** |

9,2±4,2 |

|

EFNa, % |

1,4±1,3 |

2,0±0,8 |

1,44±1,1 |

1,8±1,0 |

|

EFк, % |

24,1±13,8 |

20,7±9,3 |

34,6±13,6 |

22,0±8,9 |

* - различия достоверны по сравнению с данными до сеансов НЭХО крови (р<0,05);

** - различия достоверны по сравнению с данными на 1-е сутки после сеанса НЭХО крови (р<0,05).

Таблица 4

|

Показатель |

До сеанса НЭХО крови |

1-е сутки после сеанса НЭХО крови |

4-е сутки после сеанса НЭХО крови |

7-е сутки после сеанса НЭХО крови |

|

Клиренс креатинина, мл/минуту |

35,2±13,9 |

31,7±16,0 |

50,0±27,1 |

59,5±15,6*,** |

|

Креатинин крови, ммоль/л |

0,25±0,14 |

0,22±0,13 |

0,18±0,12 |

0,13±0,05* |

|

Креатинин мочи, ммоль/л |

5,2±1,1 |

3,9±0,9 |

4,1±2,0 |

5,2±1,1 |

|

Натрий плазмы, ммоль/л |

138±6 |

139±6 |

138±3,0 |

140±3 |

|

Натрий мочи, ммоль/л |

77±23 |

76±14 |

83±30 |

66±23 |

|

Натрий мочи/ креатинин мочи |

14,9±5,6 |

21,8±5,5 |

28,5±23,9 |

12,8±4,1 |

|

Калий плазмы, ммоль/л |

4,2±0,6 |

4,0±0,7 |

4,4±0,3 |

4,5±0,4 |

|

Калий мочи, ммоль/л |

42,4±23,2 |

45,2±17,7 |

46,0±18,4 |

27,6±4,2 |

|

Калий мочи/ креатинин мочи |

7,7±3,2 |

12,2±2,8 |

12,6±8,8 |

5,5±1,5** |

|

EFNa, % |

5,2±2,7 |

5,3±2,6 |

3,6±3,0 |

1,2±0,9*,** |

|

EFк, % |

109,0±56,7 |

105,6±59,3 |

70,7±56,6 |

17,7±10,1*,** |

* - различия достоверны по сравнению с данными до сеансов НЭХО крови (р<0,05);

** - различия достоверны по сравнению с данными на 1-е сутки после сеанса НЭХО крови (р<0,05).

Показатели парциальных функций почек у крыс после парентерального введения 0,06% раствора ГН в дозе 1,0 мг/кг/сутки и 3,0 мг/кг/сутки в течение 4-х дней (М±σ)

Показатели парциальных функций почек у больных в группе №2 на фоне парентерального введения 0,06% раствора ГН в дозе 2,0 мг/кг/сутки в течение 4-х дней (М±σ)

твором ГН улучшают функциональное состояние почечных клубочков и канальцев и снижают риск развития уролитиаза, связанный с тубулопатией.

Больные группы №3 в среднем имели значение скорости клубочковой фильтрации соответствующее терминальной стадии ХПН. Группу составили пациенты с длительным анамнезом МКБ, многократно оперированные. Результаты применения НЭХО крови 0,06% раствором ГН в дозе 3,0 мг/кг/сутки при проведении 5-и сеансов представлены в таблице 5.

В группе больных с терминальной стадией ХПН не удалось улучшить клубочковую функцию почек и снизить величину креатинина крови в течение 7 дней наблюдения. На 7-е сутки контроля у больных нормализовался уровень натрия крови. Экскретируемая фракция отфильтрованного натрия достоверно не изменялась, а экскретируемая фракция калия увеличивалась с большой неоднородностью величин. Результаты показали низкую эффективность 0,06% раствора ГН в отношении влияния на реабсорбционную функцию почечных канальцев. По-видимому, полученная неэффективность была результатом терминальной стадии ХПН и отсутствия морфо-функциональных резервов со стороны нефронов. Увеличенную экскрецию натрия и калия можно рассматривать как адаптивную реакцию организма в ответ на водно-электролитные нарушения, требующие заместительной почечной терапии.

В группе больных №3 не удалось изменить величину на-трийуреза и, связанную с ним, экскрецию катионов мочи. Вероятность снижения литогенных свойств мочи у пациентов группы №3 была низкой.

Для оценки эффективности ГН при НЭХО крови в дозе 2,0-3,0 мг/кг/сутки в отношении снижения экскреции натрия и катионов мочи у больных с МКБ строили корреляционные матрицы с расчетом коэффициентов линейной корреляции Пирсона и вычислением корреляционной достоверности данных. Эффективность ГН считали тем выше, чем больше был положительный коэффициент корреляции r при снижении экскретируемой фракции натрия и калия. Результаты представлены в таблице 6.

У больных с начальной стадией ХПН теснота (сила) линейной связи между изучаемыми параметрами была средней, а достоверность достаточно высокой. Однако величины экскретируемой фракции натрия и калия не снижались. ГН оказался малоэффективным средством влияния на парциальные функции почек.

У больных с компенсированной стадией ХПН теснота связи была близка к сильной при очень высокой достоверности исследования. Коэффициент корреляции r имел положительное значение при достоверном снижении показателей экскретируемых фракций натрия и калия. В группе №2 ГН был очень эффективным.

У больных с терминальной стадией ХПН связь между показателями экскретируемой фракции натрия и калия была слабой с низкой достоверностью и эффективностью ГН.

Обсуждение

Активная реабсорбция натрия в почечных канальцах определяет величину пассивной реабсорбции катионов и анионов мочи [8–10], что существенно влияет на конечный состав мочи и ее литогенные свойства. В предыдущих экспериментах [16] мы обнаружили способность ГН увеличивать реабсорбцию катионов и анионов мочи несмотря на увеличение парциальной экскреции натрия. Однако, у больных с МКБ и различными

Таблица 5

|

Показатель |

До сеансов НЭХО крови |

1-е сутки после сеанса НЭХО крови |

4-е сутки сеансов НЭХО крови |

7-е сутки сеансов НЭХО крови |

|

Клиренс креатинина, мл/мин. |

13,3±9,5 |

13,1±6,0 |

10,7±5,5 |

11,6±4,2 |

|

Креатинин крови, ммоль/л |

0,66±0,36 |

0,60±0,28 |

0,68±0,36 |

0,62±0,28 |

|

Креатинин мочи, ммоль/л |

4,0±1,2 |

3,2±0,8 |

3,8±0,8 |

4,1±1,0 |

|

Натрий плазмы, ммоль/л |

135±5 |

137±3 |

140±6 |

140±4* |

|

Натрий мочи, ммоль/л |

73±10 |

94±17* |

92±14* |

73±9 |

|

Натрий мочи/ креатинин мочи |

22,8±3,4 |

32,1±10,5* |

24,9±2,3 |

18,4±4,1**,*** |

|

Калий плазмы, ммоль/л |

4,9±1,0 |

4,5±1,3 |

4,6±0,8 |

4,3±0,7 |

|

Калий мочи, ммоль/л |

12,2±9,3 |

23,4±18,9 |

22,1±18,9 |

20,2±9,0 |

|

Калий мочи/ креатинин мочи |

3,4±2,7 |

7,4±4,8 |

5,5±3,8 |

5,5±2,8 |

|

EFNa, % |

7,5±5,3 |

12,4±5,6 |

13,0±8,2 |

8,3±2,8 |

|

EFк, % |

36,7±25,3 |

93,0±86,6* |

95,9±110,0 |

76,3±34,4 |

* - различия достоверны по сравнению с данными до сеансов НЭХО крови (р<0,05);

** - различия достоверны по сравнению с данными на 1-е сутки после сеанса НЭХО крови (р<0,05);

*** - различия достоверны по сравнению с данными на 4-е сутки после сеансов НЭХО крови (р<0,05).

Таблица 6

Зависимость экскретируемой фракции калия от экскретируемой фракции натрия в группах 1, 2, 3

|

Группа 1 |

Группа 2 |

Группа 3 |

|

|

EFNa/EFK, r |

0,483 |

0,716 |

0,270 |

|

Уровень достоверности, р |

0,058 |

<0.001 |

0,295 |

Показатели парциальных функций почек у больных в группе №3 на фоне парентерального введения 0,06% раствора ГН в дозе 3,0 мг/кг/сутки в течение 5-и дней (М±σ)

вариантами тубулопатии необходимо стремиться к уменьшению экскреции натрия и увеличению процента его активной реабсорбции в почечных канальцах. На это направлена одна из рекомендаций по метафилактике МКБ, связанная с ограничением потребления поваренной соли [17].

Экспериментальные исследования на крысах в группе «В» показали, что доза ГН 3,0 мг/кг/сутки способна увеличивать активную реабсорбцию натрия и повышать эффективность работы почечных канальцев в отношении пассивной реабсорбции катионов – калия. При этом экскретируемые фракции отфильтрованного натрия и калия достоверно снижались.

У больных с МКБ и начальными признаками почечной недостаточности не удалось снизить величину экскретируемой фракции натрия и калия. По-видимому, почки и их функциональные способности были подчинены работе одной из доминирующих функциональных систем, метаболическая направленность которых требовала выведения из организма избытка натрия и, таким образом, коррекции показателей гомеостаза в рамках механизма саногенеза в целом организме [18].

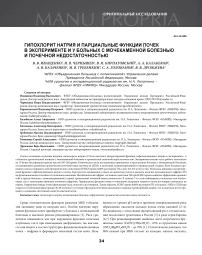

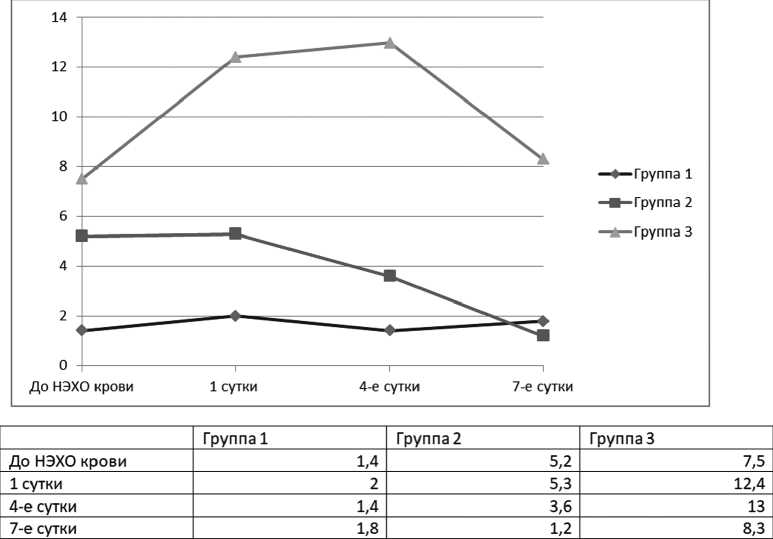

У больных с нефропатией и тубулопатией, классифицирующейся как хроническая почечная недостаточность в компенсированной стадии, потери почками натрия и калия до парен- терального введения 0,06% раствора ГН были увеличены в 5-10 раз по сравнению с нормой. В этой группе больных с МКБ метаболический эффект системного действия ГН при НЭХО крови улучшал клубочковую и канальцевую функции почечных нефронов, способствовал в течение 7-и суток нормализовать натриевый и калиевый гомеостаз, рисунок 1, 2. Парциальные функции почек в отношении экскреции натрия и калия достоверно снижались до нормы. Корреляция между этими функциями была тесной и достоверной, а эффективность ГН высокой.

У больных с терминальной стадией ХПН удалось нормализовать уровень натрия крови и увеличить экскрецию калия на 7-е сутки контроля, что видимо также было синергично с общей метаболической потребностью целого организма. В этой группе больных ГН не оказывал влияния на литогенные свойства конечной мочи, которые, наиболее вероятно, усиливались.

Как мы указывали в предыдущих публикациях, исследование причинно следственных связей функциональных способностей почек и литогенеза и, особенно, роли почечных канальцев в продуцировании камней, представляет собой методологически обоснованный подход к изучению причин нефролитиаза [19]. Реабсорбция кальция, основного фактора риска уролитиаза, на 90% обусловлена активной реабсорбцией натрия и носит пассивный характер, 10% кальция реабсорби-

Рис. 1. Динамика экскретируемой фракции натрия у больных в группах 1, 2, 3

• Группа 1

—■—Группа 2

* Группа 3

|

Группа 1 |

Группа 2 |

Группа 3 |

|

|

До НЭХО крови |

24,1 |

109 |

36,7 |

|

1 сутки |

20,7 |

105 |

93 |

|

4-е сутки |

34,6 |

70,7 |

95,9 |

|

7-е сутки |

22 |

17,7 |

76,3 |

Рис. 2. Динамика экскретируемой фракции калия у больных в группах 1, 2, 3

руется активно [8]. ГН в дозе 2,0-3,0 мг/кг/сутки в эксперименте [16] и у больных с МКБ и компенсированной стадией ХПН способен активировать как пассивную так и активную его реабсорбцию. Реабсорбция магния, калия, уратов, оксалатов, фосфатов почти целиком зависит от реабсорбции натрия в почечных канальцах. Таким образом, у больных с тубулопатиями различного генеза повышение реабсорбции натрия и снижение экскретируемой фракции натрия позволяет снизить экскрецию катионов и анионов, участвующих в камнеобразовании, уменьшить литогенный потенциал конечной мочи.

Выводы

Наиболее высокую эффективность в отношении снижения литогенных свойств конечной мочи 0,06% раствор ГН при НЭХО крови в дозе 2,0 мг/кг/сутки оказывает у больных МКБ и ХПН (СКФ=30-49 мл/минуту) с выраженным нарушением парциальных функций почек. Применение 0,06% раствора ГН у этой группы больных может служить средством общей профилактики и метафилактики МКБ, что особенно важно при рецидивном характере уролитиаза, и применяться после оперативного удаления мочевых камней.

Список литературы Гипохлорит натрия и парциальные функции почек в эксперименте и у больных с мочекаменной болезнью и почечной недостаточностью

- Урология. Российские клинические рекомендации /под ред. Ю.Г. Аляева, П.В. Глыбочко, Д.Ю. Пушкаря. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 496 с.

- Голованов С.А., Сивков А.В., Анохин Н.В. Гиперкальциурия: принципы дифференциальной диагностики. Экспериментальная и клиническая урология. 2015;(4): 86-92.

- Koyun M., Guven A.G., Filiz S., Akman S., Akbas H., Baysal Y.E., Dedeoglu N. Screening for hypercalciuria in schoolchildren: what should be the criteria for diagnosis? Pediatr Nephrol. 2007; Sep.22( 9): 1297-1301.

- Singh A., Sarkar S.R., Gaber L.W., Perazella M.A. Acute oxalate nephropathy associated with orlistat, a gastrointestinal lipase inhibitor. Am J Kidney Dis. 2007; Jan.49(1): 153-157.

- Голованов С.А., Сивков А.В., Дзеранов Н.К., Яненко Э.К., Дрожжева В.В. Распространенность метаболических типов мочекаменной болезни в московском регионе: исследование II «Сравнительный анализ за период с 2005 по 2009 гг. Экспериментальная и клиническая урология. 2011;(1): 34-38.

- Castiglione V, Jouret F, Bruyere O, Dubois B, Thomas A, Waltreg- ny D, Bekaert AC, Cavalier E, Gadisseur R. Epidemiology of urolithiasis in Belgium on the basis of a morpho-constitutional classification. Nephrol Ther. 2015;11(1): 42-49.

- Prezioso D, Illiano E, Piccinocchi G, Cricelli C, Piccinocchi R, Sai- ta A, Micheli C, Trinchieri A. Urolithiasis in Italy: an epidemiological study. Arch Ital Urol Androl. 2014;86(2): 99-102.

- DOI: 10.4081/aiua.2014.2.99

- О'Каллагхан К.А. Наглядная нефрология: учебное пособие для вузов. / пер. с англ. под ред. Е.М. Шилова. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009. 128 с.

- Miyamoto Y., Tiruppathi C., Ganapathy V., Leibach F.H. Multiple transport systems for organic cations in renal brush-border membrane vesicles. Am J Physiol. 1989; Apr. 256(4) Pt. 2: 540-548.

- Ott R.J., Hui A.C., Yuan G., Giacomini K.M. Organic cation transport in human renal brush-border membrane vesicles. Am J Physiol. 1991; Sep. 261(3) Pt. 2: 443-451.

- Лопаткин Н.А. Хроническая почечная недостаточность при урологических заболеваниях. Актовая речь. М., 1975. С.11-12.

- Лопаткин Н.А. Хроническая почечная недостаточность. / Урология. М.: «Медицина», 1995. С. 471-485.

- Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению. «Левша. Санкт-Петербург», 2012. 51 с.

- Сергиенко В.И., Лопухин Ю.М. Методическое пособие для врачей. Эфферентная терапия. 1996; 2(4): 25-32.

- Харченко М.А. Корреляционный анализ (учебное пособие для вузов). Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2008. 30 с.

- Иващенко В.В., Кирпатовский В.И., Калабеков А.А., Казаченко А.В., Гребенкин М.В., Голованов С.А., Дрожжева В.В. Изменения электролитного состава мочи под действием гипохлорита натрия. Возможность уменьшения риска рецидивного нефролитиаза. Экспериментальная и клиническая урология. 2017;(1): 10-15.

- Николаев А.Ю. Мочекаменная болезнь. // Нефрология: учебное пособие для послевузовского образования /под ред. Е.М. Шилова. М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2008. С. 422-425.

- Иващенко В.В., Чернышев И.В., Иващенко А.В., Калабе- ков А.А., Гребенкин М.В. Саногенез и адаптационная медицина в урологии. Хирургическая практика. 2016;(4): 51-54.

- Калабеков А.А., Казаченко А.В., Иващенко В.В. Факторы риска кальциевого и уратного нефролитиаза. Роль канальцевых дисфункций в камнеобразовании. Экспериментальная и клиническая урология. 2016;(1): 8-14.