Гипотетический метод Платона: стоит ли возобновлять дискуссию?

Автор: Вольф Марина Николаевна

Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.14, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье формулируется блок проблем, связанный с пониманием гипотетического метода Платона, прежде всего, его структура и направление аргументации, направлены ли гипотезы на установление собственной истины или истины чего-то еще, зависит ли гипотетический метод от успехов геометрии или наоборот, использует ли математика предложенный философами метод. Анализируются основные интерпретации метода, показаны разногласия между ними и реконструированы положения, по которым устанавливается консенсус относительно метода. Гипотетический метод создавался под конкретную задачу познания неизвестного, что к тому же сопровождается некоторой проблемой, а также для тех случаев, когда поиск неизвестного осуществляется на основании гипотезы, которая, в свою очередь, недоказуема, непроверяема и не самоочевидна. Делается вывод, что нельзя считать дискуссии о гипотетическом методе тупиковыми или исчерпавшими себя, и если мы намерены понять, как эволюционирует античная эпистемология, то обойти вопрос о гипотетическом методе не получится.

Платон, гипотетический метод, познание неизвестного, средние диалоги, диалог "парменид"

Короткий адрес: https://sciup.org/147215849

IDR: 147215849

Текст научной статьи Гипотетический метод Платона: стоит ли возобновлять дискуссию?

* Работа выполнена при поддержке РНФ проект № 19-18-00128 «Античная эпистемология: элеаты, софисты, Платон в новых интерпретациях».

Гипотетический метод, по-видимому, является самым неоднозначным в череде предложенных Платоном способов приблизиться к истине. Не до конца ясно, чей именно это метод – Сократа, Платона или даже Парменида, поскольку его можно обнаружить практически в любых платоновских ΣΧΟΛΗ Vol. 14. 1 (2020) © М. Н. Вольф, 2020 DOI:10.25205/1995-4328-2020-14-1-246-256

диалогах – и в тех, где Платон излагает позицию Сократа, и в тех, где устами Сократа говорит сам за себя, и в тех, где дает слово гостям из Элеи, попутно предлагая свое решение элейского вопроса. Не понятно, является ли этот метод прямым дедуктивным методом, или скорее методом доказательства от противного, и если верно последнее, то не сводится ли он при каждом его использовании к reductio ad absurdum . Наконец, не ясны его истоки. Поскольку все указанные модусы этого метода имеют прямые аналоги в геометрии, то не следует ли искать его истоки в греческой математике или, напротив, следует считать, что греческая математика черпала из того же самого источника, что и Платон? Предшествующий вопрос напрямую зависит от того, как специфицировать метод гипотез: или каждый раз, когда в рассуждении используется гипотеза или допущение, полагать, что это и есть маркер гипотетического метода, или исходить из того, что гипотетическим методом следует называть только определенный способ поиска, который обладает вполне конкретной и точно установленной структурой, а также внутренней и внешней целями поиска? Наконец, если гипотетический метод оказывается настолько многоликим и многогранным, не следует ли предельно его уточнить и ограничить каким-то одним вариантом, например, свести к прямому доказательству, а обратное, reductio , закрепить за эленхосом, и т.д.

Некоторые современные платоноведы высказывают мнение, что обсуждение гипотетического метода себя исчерпало, а также – сомнения в том, что гипотетический метод действительно является каким-то специфическим для Платона, и при этом аргументами для них становятся некоторые проблемные положения, которые мы обозначили выше. Например, что этот метод обсуждается исключительно в контексте средних диалогов, хотя также занимает особенное место в элейских диалогах, и в принципе используется Платоном повсюду (Тимей, Евтифрон, Хармид, Пир и др.), и в таком случае либо нет смысла настаивать на том, что он каким-то особенным образом свойственен средним диалогам и ограничивать его исследование только ими, либо не имеет смысла вообще выделять его как отдельный метод из числа методов Платона, поскольку он, кроме прочего, очень жестко соединен с другими методами, и вероятно, правильней было бы вернуться к обсуждению диалектики в целом как собственно платоновского метода. Опираясь на эти возражения, они полагают, что тема гипотетического метода себя не просто исчерпала, она закрыта, и в дальнейших платоноведче-ских исследованиях обсуждение гипотетического метода – это тупиковый путь. Мы в этой работе хотим еще раз обозначить важные моменты, связан- ные с гипотетическим методом и показать, почему все-таки стоит продолжить его обсуждение.

Итак, в платоноведении можно условно обозначить две волны интереса к гипотетическому методу, примерно соответствующие первой и второй половине 20-го века, и также увидеть, как менялась значимость тех или иных вопросов в зависимости от периода.

Первую волну интереса к гитотетическому методу следует связать с именем Ричарда Робинсона, который в книге «Ранняя диалектика Платона» (Robinson 1941) обсуждает, что говорит Платон о методах в ранних и средних диалогах и какие из методов использует в них по преимуществу. Он сосредоточился на двух: на характерном для ранних диалогах эленхосе и для средних – на гипотетическом методе. Сам Робинсон подчеркивает, что ограничивается в своих исследованиях Меноном , Федоном и Государством , поскольку в поздних диалогах – Федре , Софисте , Политике , Филебе – Платон использует совершенно другую диалектику – синтез и разделение (диайре-сис), и совсем уж особняком стоит Парменид с его собственной методологией (Robinson 1941, v).

Свое отношение к гипотетическому методу и проблему, исходя из которой следует понимание того, что именно считать гипотетическим методом и как он работает, Робинсон формулирует в дискуссии с Бернетом: «Является ли гипотеза пропозицией, подлежащей доказательству, или пропозицией, принятой для доказательства чего-то другого; является ли она предпосылкой или демонстрацией»? (Robinson 1941, 116). Здесь же он ставит вопрос о связи гипотетического метода с геометрическим доказательством и его прямой и непрямой формой, подчеркивая, что Бернет полагает, что геометрические доказательства с самого начала носили непрямой характер, тогда как сам Платон, по крайней мере, в обсуждении Разделенной Линии считает иначе (Ibid.). Кроме того, само значение слова ὑποτίθημι указывает на то, что гипотезу следует рассматривать как старт, как приготовление к какой-то будущей деятельности, приготовление для чего-то еще, а не ради самой себя. Для Робинсона это говорит о том, что гипотеза не доказывает истинность или ложность самой себя, а она всегда направлена на что-то иное. На этом основании он исключает Парменид как использующий гипотетический метод, поскольку в нем гипотезы оценивают собственную истинность или ложность. В последующем издании Робинсон вынужден добавить главу о Пармениде, поскольку очевидно, что Платон активно пользуется в этом диалоге неким гипотетическим методом, хотя для самого Робинсона очевидно, что метод, используемый в Пармениде, не имеет никакого отношения к гипотетическому, да и сам диалог – «сбивающий с толку, скептический и удручающий» (Robinson 1962, 280).

Фактически, Робинсон обозначает пути дальнейшего изучения гипотетического метода, и поставленные им проблемы, равно как и его собственные ответы на них, становятся отправной точкой для второго периода, и исследователи на этом этапе часто строят свои рассуждения, полемизируя с Робинсоном.

Характеризуя вторую волну интереса к гипотетическому методу, мы бы связали ее с именами Самуэля Скольникова и Василиоса Карасманиса, чьи докторские диссертации посвящены непосредственно вопросу гипотетического метода в средних диалогах.1 Поскольку наиболее влиятельная позиция по вопросу гипотетического метода принадлежала Робинсону, и он пробле-матизировал его относительно средних диалогов, то и дальнейшая дискуссия также продолжается в русле обсуждения этих диалогов. Из этого не следует, что кто-то из авторов отрицал присутствие этого метода в диалогах других периодов, или ставил другие методы ниже гипотетического (что можно услышать от противников метода), а следует только то, что в самих средних диалогах было достаточно проблемных позиций для обсуждения.

Скольников, приступая к собственному исследованию, излагает точку зрения Робинсона на гипотетический метод в пяти пунктах: 1) метод ориентирован на принятие и обоснование мнений; 2) это метод дедукции, противопоставленный интуиции; 3) он нацелен на устранение противоречий; 4) мнение принимается предварительно и не догматически; 5) это метод первого приближения (Scolnikov 2018, 40). По собственному заявлению Скольникова, он намерен подробно остановиться на пунктах 2) и 5). При этом, он оговаривает, что свое исследование он будет проводить на основании все тех же Менона , Федона и Государства , но причина этого не в том, что нет других образцов, или в том, что Скольников следует положенным Робинсоном принципам, а в том, что именно в этих диалогах гипотетический метод может быть изучен в его самой простой формулировке (Scolni-kov 2018, 43).

Выводы, к которым пришел Скольников, явно расходятся с установившимися в первой волне:

-

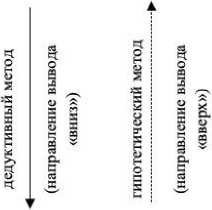

1) Метод гипотез не является дедуктивным, или демонстративным методом, а это поиск причин (Scolnikov 2018, 206). Платона не интересует, какие следствия могут быть выведены из предпосылок; напротив, вывод из аргумента всегда формулируется сначала, а потом реконструируются предпосылки, из которых такой вывод мог следовать. Таким образом, задача метода заключается в прояснении предпосылок для некоторого вывода и (в обратной) реконструкции доказательства – от вывода к посылкам. «Гипотетическая процедура может быть описана как “решение в обратном направлении”, т.е. против нормального направления дедукции» (Scolnikov 2018, 206).

-

2) Эленхос и анализ (т.е. геометрическое доказательство) комплементарны гипотетическому методу: эленхос опровергает гипотезу, анализ ее подтверждает. В гипотетическом методе важно показать не то, что проблема может быть решена на основании каких-то предпосылок, а что вообще решение возможно при некотором условии, и это условие принимает форму гипотезы (Scolnikov 2018, 209) . При этом гипотетический метод не нацелен на доказательство чего-либо, его задача только в том, чтобы предложить подкрепление какому-либо суждению, и ни одно суждение не может быть в чистом виде доказано , оно либо опровергается эленхосом, либо подкрепляется анализом, фактически превращаясь в процесс аргументации. Здесь же Скольников использует термины апория для эленхоса и эупория для анализа, которые потом также будут служить базовыми принципами поиска в Пармениде .

В предисловии к диалогу Парменид Скольников обращает внимание на следующие моменты, связанные со сказанным в отношении к средним диалогам, которые потом будут использоваться для интерпретации Парменида. Прежде всего, это связь процедуры выдвижения гипотез и апории. Апория возникает каждый раз, когда против гипотезы выдвигается возражение, и оно блокирует гипотезу, тем самым становится понятно, что исходя из предложенных посылок (на основании которых принимается гипотеза) проблему не решить. Именно так строится все рассуждение в Части 1 Парменида (Scolnikov 2003, 8–9). Соответственно, цель рассуждения или аргументации – обеспечить свободный проход, эупорию, предложить такую гипотезу, которую никакие возражения блокировать уже не смогут. И снова Скольников повторят уже знакомую нам мысль: если философия что-то доказывает, а лучше сказать, аргументирует, то она не отталкивается от первых принципов, а наоборот, «развивается вверх», т.е. выстраивает такое рассуждение, в котором некоторые суждения мы можем выносить только гипотетически на пути поиска высших гипотез, пути «вверх», и только на пути «вниз», обратном и более традиционном пути от посылок к следствиям, они уже доказываются аподиктически (Scolnikov 2003, 11–12). При этом Платону не важно полностью восстанавливать все посылки, которые ведут к заключению, достаточно найти одну, главную, которая при наличии известных допущений позволит сделать желаемое заключение.

Тем самым мы видим, что Скольников существенно модифицирует представления о гипотетическом методе Робинсона, и что еще более важно в свете критики метода, выходит за рамки «стандартного набора» Менон , Фе-дон и Государство, и показывает возможность применения техники гипотетического метода к Пармениду .

В. Карасманис в свою очередь, задается следующими вопросами, часть из которых возникает уже после доводов Скольникова (Karasmanis 1987, 1–3). Во-первых, сколько гипотетических методов использует Платон – один универсальный, или в каждом диалоге мы имеем дело с какой-то особенной его разновидностью (потому что по сути методы, представленные в разных диалогах действительно различны, а если обратиться к Федону, то здесь в рамках одного диалога – 100a и 101d1-e1 – возникает ощущение использования двух разных гипотетических методов). Далее, даже если все-таки мы, вслед за аргументами Робинсона и с учетом возражений ему Скольникова, признаем не один, дедуктивный путь в гипотетическом методе, а два пути, эвристический и собственно гипотетический, «вверх», к предпосылкам, и дедуктивный «вниз», от предпосылок к заключению, то остается вопрос его происхождения: насколько методы, вводимые Платоном, зависят или не зависят от прямого и косвенного доказательства, анализа и синтеза в геометрии. Заслуга Карасманиса заключается в том, что он постарался прояснить связь гипотетического метода и геометрии через наличие проблемы, которую следует решить, особенно в том случае, когда используется непрямой путь доказательства. По мнению Карасманиса, непрямое доказательство в геометрии используется в том случае, когда есть проблема, нет никаких эмпирических доводов в пользу ее решения, и нечего принять в качестве аксиом (отсутствует какая-либо универсальная аксиоматика), а сама математика начинает придерживаться антиэмпирических трендов (Karasmanis 1987, 53–58). В этом случае гипотеза берет на себя роль аксиомы, благодаря выдвижению гипотезы мы начинаем считать проблему решенной, и соответственно строить обратное доказательство от уже решенной проблемы к изначальным допущениям, которые позволили ее сформулировать. При таком представлении оснований гипотетического метода он получает также определенные общие черты с процедурой апагогэ как сведения одного утверждения к другому, и совмещения в одной процедуре анализа и синте- за. В этом случае путь «вверх» и путь «вниз» не линейны, а обрываются на каждом шаге установления промежуточной гипотезы: за каждым гипотетическим шагом немедленно следует его дедуктивная проверка, и если рассуждение на этом шаге проходит проверку, можно двигаться дальше («вверх»).

Любопытно, что фактически Карасманис находит аргументы, которые позволяют вывести истоки гипотетического метода из геометрии. Однако исследователи досократической философии аналогичный вопрос задают к использованию непрямого доказательства элеатами (см., например, Szabó 1978). И они дают прямо противоположный ответ: непрямой метод необходим там, где у нас нет возможности строго доказать, а только убедить, привести надежные, убедительные аргументы, поэтому философия использует аргументацию и часто вынуждена прибегать именно к обратному доказательству, тогда как в математике необходимости в постоянном использовании обратного доказательства почти не возникает, все, что можно доказать от обратного, можно доказать и прямо.2

Подводя итог дискуссий о гипотетическом методе, как он видится на конец 20-го века, можно заключить, что в отношении средних диалогов хотя и установился некоторый консенсус, основные проблемы не были решены, скорее уточнены и по крайней мере сглажены. Во-первых, исследователи признали, что задача гипотетического метода – это решение некоторой проблемы (в частности, можно ли научить добродетели, установление бессмертия души из признания идей причинами и т.д.), и установление истинности некоторого частного вопроса, т.е. вопроса, специфического для конкретного диалога, в котором этот вопрос ставится (что такое добродетель, существуют ли идеи, как работает закон противоречия). Во-вторых, относительно процедуры, целей и структуры метода мнения разделились в соответствии с проблемой, сформулированной Робинсоном и процитированной выше. С одной стороны, его цели предполагают обнаружение гипотезы (суждения), из которой можно вывести некоторые следствия для некоторого тезиса и установления его истинности. Здесь проблема состоит в следующем: гипотеза это – а) суждение, которое следует доказать (доказательство истинности самой гипотезы), или б) суждение, которое доказывает нечто иное. С другой стороны, это так называемая процедура «гипотизирования высших гипотез», напрямую связанная со структурой метода и структурой аргументации, в которой он и представлен.3 Установление «высших» гипотез, то есть таких, которые условно предшествовали некоторому выводу, который дается готовым в рассуждении, и представляет собой исходную обсуждаемую гипотезу, делается на основании реконструкции посылок, которые предшествуют формулировке этой базовой имеющейся гипотезы. Такие цепочки гипотез можно формулировать до тех пор, пока не будут обнаружены «самые» высшие гипотезы, которые будут претендовать в кандидаты на первые принципы.

Ниже на Рисунке 1 на примере гипотетического метода в Меноне проиллюстрировано, как реализована процедура «гипотизирования высших гипотез».

Высшая гипотеза 3 (первый принцип) (Л)

Высшая гипотеза 2 (Л1)

Низшая (стартовая) гипотеза 1 (Л")

Добродетель есть Благо

Добродетель есть Знание

Добродетели можно научить

Рис. 1

Структура отражает последовательность внутренних шагов, демонстрирующих связь между гипотезами и следствиями из них, а также направление рассуждения: «вниз», от гипотезы к тезису, который будет отражать решение проблемы и, в случае, если проблема будет решена, а не только эксплицирована, будет отражать некоторую истину, и «вверх», от низших гипотез к высшим, кандидатам на первые принципы. В этом случае проблема также остается: гипотеза – это а) предпосылка, которая предшествует выводу, который дан готовым, или б) дедуктивная демонстрация, из которой выводятся следствия, проверяемые на непротиворечивость.

Таким образом, наличие нерешенных проблем отнюдь не блокирует продолжение дискуссии о гипотетическом методе, а скорее провоцирует на ее возобновление. Эту задачу возложил на себя Эван Родригес, чья статья «Давно потерянный родственник в Пармениде? Платоновское семейство гипоте- тических методов» была представлена на обсуждение на Симпозиуме Международного платоновского общества «Plato’s Parmenides – Le Parménide de Platon» в июле 2019 г. в Париже.4 Мы видели, что предшествующие авторы предпочитали обсуждать гипотетический метод «в самой простой формулировке» «стандартного набора» Менон, Федон и Государство, и порой их в большей мере интересовало то, как Платон формулирует и объясняет работу метода, разбирая конкретные пассажи (см. Meno 86e, Phaedo 100a и 101d1-e1, Rep. 437a), чем то, как он реализует этот метод на дальнейших страницах диалогов, что нередко вызывало недоумение, почему Платон заявляет о некотором методе, но не показывает, как его можно последовательно применить (Karasmanis 1987, 3). Родригес, образно выражаясь, решает «утонуть, чтобы научиться плавать» и задается вопросом о структуре метода, а также его внутренних и внешних целях на примере наиболее сложного и обладающего самой развернутой аргументационной конструкцией диалога Парменид.5 Его задача заключается в том, чтобы показать, что в Пармениде также используется гипотетический метод (и с этим почти никто не спорит, кроме Робинсона и сторонников его дедуктивной интерпретации гипотетического метода), но важно, что структура метода в Пармениде существенно отличается от остальных его проявлений. В отличие от канонического гипотетического метода, считает Родригес, метод в Пармениде нацелен не на установления следствий из гипотез, а на оценку истинности самих гипотез.6 Он называет модификацию метода в Пармениде «исследованием обеих сторон», и его особенность в том, что он оценивает истинность не только самой предложенной гипотезы, но и ее противоположной версии (одно/многое; сущее/не-сущее), а также в том, что производится оценка следствий из гипотезы, а не поиск предпосылок для нее, что в большей степени соответствует направлению «вниз» и дедуктивной версии метода.

С одной стороны, Родригес пытается произвести перезагрузку гипотетического метода, вписав в него и особенности версии Парменида, но с другой стороны, он, пожалуй, не до конца отдает себе отчет в том, что, переформулировав гипотетический метод в «исследование обеих сторон», он делает существенный шаг назад. Дело в том, что в таком виде этот метод мало чем будет отличаться от «специального доказательства» Горгия, о котором Ано- ним (MXG 979a20-25), цитирующий речь Горгия говорит, что оно отличается от доказательств его предшественников тем, что если те говорили каждый противоположное, то Горгий говорит двояко, исследуя «то и другое вместе» (т.е. «сущее и не-сущее одновременно», «одно и многое одновременно»), и до него этот ход никто не использовал. Платон в Пармениде этот метод «специального доказательства» приписывает элейцам, а Родригес включает его в число методов, обладающих определенным фамильным сходством, которые все вместе можно назвать гипотетическими. На наш взгляд, представление гипотетического метода как «исследования обеих сторон» в малой степени решает те проблемы, которые сопряжены с этим методом, однако, некоторые проблемы способен решить тезис о целом семействе методов, обладающих фактически фамильным сходством (которым по сути является только обращение к гипотезе и допущению, и при этом не учитывается ни направление аргументации в выводе, ни наличие боковых ветвей как побочных противоречащих гипотез), но эти наши положения необходимо обосновывать каждое в отдельной статье.

* * *

Подводя итог, хочется отметить, что любой метод – это прежде всего техническая часть исследования, и он в большей мере определяется задачами, которые он призван решать. Если меняются задачи, то очевидно, меняется и способ их решения. Например, если в Софисте наш интерес смещается от установления первых принципов к их сочетаемости, то применимость к этой задаче гипотетического метода сразу же оказывается под вопросом. В тех же случаях, когда требуется решить проблему как задачу даже не с одним, а с двумя неизвестными – «что есть добродетель» и «что есть благо», как это делается в Меноне , где Платон представляет работу гипотетического метода наиболее показательно и явно – он оказывается наиболее перспективным. На этом основании, вероятно, более продуктивно работать с самой общей схемой гипотетического метода, например, как он представлен на Рис. 1, а специальные модификации для отдельных случаев обсуждать автономно.

В любом случае оснований говорить, что дискуссии о гипотетическом методе себя исчерпали или зашли в тупик, мы не видим. Что касается канонических гипотетических диалогов, то проблемы, связанные как с формулировкой самого метода, так и доказательной структурой применимости метода в диалоге более или менее уточнены, чего не скажешь об остальных диалогах, в которых этот метод, пусть в меньшей степени, но также работает. Очевидно, разбор того как используется метод в других диалогах, осо- бенно в проблемном для него Пармениде добавит положительной эвристики к нашему пониманию метода гипотез.

Более того, если мы хотим понять как реализуется и эволюционирует античная эпистемология, то обойти вопрос о гипотетическом методе и сопряженных с ним проблемах не получится, поскольку у него есть собственная исключительная познавательная и поисковая функция. Гипотетический метод, как мы сказали, – это метод, который создавался под конкретную задачу, а именно познание неизвестного, сопровождающееся некоторой проблемой. Или, иначе говоря, для тех случаев, когда поиск неизвестного осуществляется на основании гипотезы, которая, в свою очередь, недоказуема, непроверяема и не самоочевидна. Понятно, что такого рода задачи имеют исключительное применение в философии, а гипотетический метод становится специфической модификацией философского поиска. В таком случае, такие технические вопросы, которые мы будем ставить перед методом – как на его основании осуществляется поиск (что определяется его структурой) и каков будет результат (скептический или конструктивный), от которого зависит итоговое понимание целей (внешних и внутренних) метода – во многом будут определять и исследуемую эпистемологию.

Список литературы Гипотетический метод Платона: стоит ли возобновлять дискуссию?

- Karasmanis, V. (1987) The Hypothetical Method in Plato's Middle Dialogues. Oxford University.

- Robinson, R. (1941) Plato's Earlier Dialectic. Cornell University Press.

- Robinson, R. (1962) Plato's Earlier Dialectic, 2d ed. Oxford.

- Scolnikov, S. (2003) Plato's Parmenides. Translated with introduction and commentary. University of California Press.

- Scolnikov, S. (2018) Plato's Method of Hypothesis in the Middle Dialogues. Ed. and with introduction by Harrold Tarrant. Baden-Baden.

- Szabó, Á. (1978) The Beginnings of Greek Mathematics. Transl. by A.M. Ungar. Budapest.