Гипотеза о двойственности организационной природы как научная трактовка экспериментального "опровержения" второго начала термодинамики

Автор: Носырев Михаил Александрович

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится анализ результатов физического эксперимента, «опровергающего» второе начало термодинамики, и предлагается оригинальное теоретическое обоснование данному парадоксальному явлению на основе выдвигаемой гипотезы о двойственности организационной природы, что имеет огромный потенциал синергетической активации изолированных систем, в том числе социально-экономических. Полученные выводы представляют особый интерес в текущей ситуации, ознаменовавшейся переходом конкурентной борьбы на новый, еще более жесткий этап как на корпоративном, так и на геополитическом уровне. Нормой становятся новые методы борьбы, включающие самые разнообразные способы всестороннего конкурентного воздействия, такие как агрессивное экономическое давление, сырьевое эмбарго, финансовые ограничения и другие меры, которые в совокупности могут привести к полной экономической изоляции. Использование выявленных в описанном эксперименте скрытых синергетических возможностей генерации новых уникальных порядков без подведения ресурсов извне может стать крайне востребованным направлением современной теории организации, оказавшись ключом в поиске решения актуальной задачи создания новой методологической базы для построения экономики опережающего развития в условиях враждебности и риска экономической изоляции.

Синергия социально-экономических систем, "опровержение" второго начала термодинамики, организационный ресурс, когерентность, асимметрические свойства, самоорганизация, двойственность организационной природы

Короткий адрес: https://sciup.org/14932226

IDR: 14932226 | УДК: 338.45:536 | DOI: 10.24158/pep.2018.1.8

Текст научной статьи Гипотеза о двойственности организационной природы как научная трактовка экспериментального "опровержения" второго начала термодинамики

ГИПОТЕЗА О ДВОЙСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПРИРОДЫ КАК НАУЧНАЯ ТРАКТОВКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО «ОПРОВЕРЖЕНИЯ» ВТОРОГО НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ

Определяя синергию социально-экономических систем как мультипликативный прирост коллективного результата за счет высокой степени консолидации и координации совместных усилий, нельзя не затронуть вопрос существования естественного предела своего рода встроенного барьера на пути развития практического менеджмента. Имеется в виду неизбежная диссипативная составляющая в виде рассеяния полезного эффекта, сопровождающая любые процессы в материальном мире, в том числе и в экономической деятельности.

Эта данность, получившая название «стрелы времени» или «второе начало термодинамики», в естественно-научных терминах устанавливает универсальный порядок в поведении любой замкнутой системы строго в направлении роста энтропии. В физических реалиях это значит, что горячие среды отдают тепло холодным – их температуры выравнивается.

Отталкиваясь от универсального характера основополагающих закономерностей теории систем, объединенных А.А. Богдановым [1] в концепцию монизма, т. е. справедливых для любых явлений организационной природы, отметим, что «стрела времени» одинаково воздействует на любую среду. С этих позиций поведение социально-экономических объектов в условиях замкнутости достаточно предсказуемо. Без внешнего притока ресурсов и конкурентного давления все движущие градиенты ослабевают. Процессы развития замирают. Система деградирует и переходит в состояние анабиоза - глубокого всестороннего застоя. Далее она, лишенная способности к изменчивости, очень быстро теряет позиции, превращаясь в жертву более передовых соперников.

Именно этим пониманием руководствуются, например, геополитические гегемоны, пытаясь заблокировать внешнеэкономическую деятельность неугодных государств, чтобы таким образом замедлять их развитие и постепенно выводить из большой игры. Такого рода акты политической агрессии можно сегодня наблюдать со стороны коллективного Запада в отношении «стран-изгоев», в число которых угодила и Российская Федерация.

Но насколько в действительности пагубны последствия изоляции, неважно, добровольной или вынужденной? Или, если угодно, так уж однозначно неотвратимо действие вышеупомянутой «стрелы времени»? Казалось бы, даже сложно представить что-то более безотказное. Ведь речь идет о «втором начале», наверное самом безальтернативном естественно-научном законе.

Но недавно выяснилось, что и здесь возможны исключения. Сенсационная новость пришла из мира фундаментальной физики, по непонятным причинам оставшись практически не замеченной в широких научных кругах. Но это нисколько не умаляет достоинств этого уникального эксперимента, результаты которого, с одной стороны, запутывают всю каноническую картину мира, но с другой - помогают разобраться в вопросах возникновения сложностей в различных ее проявлениях как особого направления современной теории систем, вызывающего неподдельный интерес самой продвинутой аудитории.

Суть эксперимента, поставленного группой ученых-физиков из разных стран мира, заключается в том, что последние смогли создать условия, пронаблюдать и должным образом зарегистрировать процесс, «опровергающий» доселе безотказно работавшее второе начало термодинамики. Но что же, собственно, произошло?

Своего рода чудо... Тепловой поток без подведения работы самопроизвольно потек от более холодного к более горячему объекту, бессовестно игнорируя железную логику канонического цикла Ренкина, заложенного в принципиальную схему всех современных холодильных машин, которые всегда нуждаются во внешнем источнике энергии. Парадоксальность полученных результатов состоит в том, что наблюдаемый процесс отвода тепла, по сути, имитирует микроскопический холодильник, но работающий как бы «без розетки», что, как известно, считается в принципе невозможным.

Сам эксперимент, описанный в статье «Reversing the thermodynamic arrow of time using quantum correlations», опубликованной 07.11.2017 [2], на первый взгляд, не представляет ничего особенного. Используя технику ядерного магнитного резонанса (NMR), два квантово запутанных кубита (в виде атомов водорода и углерода в составе молекулы трихлорметана) нагрели до разных температур (под температурой в микромире понимается кинетическая энергия частицы) и обеспечили их тепловой контакт. А затем наблюдали за их состоянием, т. е. за изменением энтальпии каждого спина, а также за их полным количеством информации (параметр, определяющий уровень внутренней когерентности) с помощью томографа квантового состояния (QST).

В результате удалось зафиксировать тепловой поток, направленный от более холодного к более нагретому спину. Происходящее сопровождалось снижением полного количества информации системы, что и было предложено считать причиной нарушения направления «стрелы времени». Т. е. в системе из двух элементарных частиц наблюдалось какое-то неизвестное явление, по сути напоминающее самоорганизацию, но протекающее в условиях замкнутости, без всякой внешней подпитки.

Человек, далекий от теории организации, ничего особенного здесь не увидит. Все это похоже на какой-то очередной фокус, не имеющий серьезного отношения к окружающей действительности и уж точно никак не связанный с экономической повесткой. Но для исследователя в области синергетики это серьезнейший прорыв, можно сказать, поворотный момент, требующий пересмотра общепризнанных постулатов, о чем в свое время уже высказывался Г. Хакен: «Хотя синергетика возникла в рамках естественных наук, мне всегда представлялось, что ее важнейшие возможные приложения будут касаться специфических человеческих и социальных процессов. Здесь перед нами открывается чрезвычайно обширное поле исследований» [3].

Ведь если существует «холодильник», работающий сам по себе (без электрического питания), значит, и системы любой другой природы (например, экономической) способны генерировать различные полезные эффекты, представляющие, по сути, потенциал развития за свой собственный счет.

Некоторый скепсис могут вызывать сама попытка экстраполяции событий квантового масштаба и перенос полученных выводов на системы иной природы. Но, к слову сказать, такие «вольности» уже не выглядят чем-то необычным в экспертной среде. Искусственность и необоснованность деления природы на микро- и макроуровень, будучи вынужденной мерой в период становления квантовой теории, сегодня выглядит избыточной и становится предметом жарких обсуждений в поиске цельного взаимосвязанного их единства.

Ведь создатели квантовой физики рассуждали в категориях состояний, а не габаритов, о чем настоятельно напоминает известный популяризатор этого перспективного научного направления С.И. Доронин, развенчивая расхожие мифы: «...квантовая теория изучает физические законы, которым подчиняются любые энергетические структуры (независимо от их размера)» [4].

И в этом смысле значительно больше общего можно обнаружить в поведении совершенно разнородных по своей природе систем при схожести базовых состояний, например в условиях изолированности, которая, как известно, недостижима (по крайне мере, пока) в реалиях физического мира, где все системы априори являются открытыми. И это дает основания скептикам перечеркивать целый пласт многообещающих междисциплинарных исследований. И с этим, правда, не поспоришь. Но что мешает изолировать отдельно взятую социально-экономическую систему, заперев ее в собственных географических границах?

Другими словами, результаты вышеописанного эксперимента могут иметь оригинальную научную интерпретацию и требуют серьезного осмысления. В первую очередь необходимо разобраться, а что, собственно, произошло? Наблюдаемый эффект по своему характеру можно однозначно отнести к синергетическим явлениям, так как энтропия системы снижалась. Единственной причиной возникновения спонтанного порядка является процесс самоорганизации, определенно протекавший в этот момент в системе. Но вот беда, все происходило в полной изоляции. Энергия не подводилась, а это, как известно, необходимое условие самопроизвольного системо-образования. В противном случае оно в принципе не запускается.

Но справедливости ради стоит отметить, что второе обязательное условие самоорганизации все же оказалось соблюдено. Это неравновесность, достигнутая за счет создания температурного градиента. Другими словами, наблюдаемый негэнтропийный процесс представляет собой какой-то неизвестный доселе вид самоорганизации, которая протекает в замкнутой системе без подведения внешней энергии. На первый взгляд, это какой-то нонсенс. Но на этот раз отмахнуться не получится, так как факт был должным образом зарегистрирован и требует четкого обоснования. Теперь придется судорожно разбираться в деталях и перетряхивать всю имеющуюся теоретическую базу.

Действительно, задача уже не выглядит столь тривиальной. Сложно нащупать теоретическую опору, кроме, может быть, того очевидного факта, что подобные явления нелинейной природы находятся под пристальным вниманием синергетики, и в частности теории открытых неравновесных диссипативных структур, к которым, к сожалению, наблюдаемый загадочный процесс ввиду его замкнутости отнести не получится. Чтобы объяснить происходящее, придется вернуться к первоосновам в поиске глубинных смыслов на уровне базовой дихотомии «порядок -хаос», пытаясь найти нужные ключи.

Так, сам основоположник синергетики Г. Хакен [5] определял порядок как категорию, обратную количеству степеней свободы, которыми обладают элементы системы, что удачно описано в известной формуле Больцмана - логарифмической функции числа микросостояний, посредством которого осуществляется макросостояние. Грубо говоря, речь здесь идет исключительно о когерентных свойствах системы, т. е. степени согласованности поведения ее элементов.

В свою очередь, И. Пригожин (родоначальник теории диссипативных структур) вполне позитивно отзывается [6] о некоем активном хаосе, который способен сопротивляться инерции форм, нарушая таким образом ту самую когерентность. Причем такое суждение имеет под собой определенную логику, так как задача усложнения требует определенной изменчивости.

В самом деле, особенности спонтанного системообразования как рождения новых порядков из хаоса в результате самоорганизации - основной предмет исследований И. Пригожина. Такое снижение энтропии связано с проявлениями асимметрических свойств материи, выраженными в ее активности, первоисточником которой выступает неравновесность.

В сухом остатке получается, что порядок может прирастать как за счет внутренней согласованности, так и вследствие структурного усложнения. Очевидно, что понятийный аппарат данной предметной области содержит какую-то неоднозначность, а точнее - двойственность, которая представляет собой определенную ловушку для бытового восприятия этих, казалось бы, простых вещей.

Другими словами, сегодня «застойный порядок» мирно соседствует с «созидательным хаосом». Если в эмпирической физике эти смысловые противоречия не нарушают содержательную линию исследования, где важен результат эксперимента и формальный вывод, то в натурфилософии, нацеленной на поиск универсальных закономерностей, такое переплетение смыслов является серьезной помехой для развития монической концепции.

Для начала необходимо однозначно и четко понятийно размежевать границы дихотомии «порядок - хаос», где единственным ясным критерием, как известно, выступает знак производной энтропии по времени. Отрицательное ее приращение должно недвусмысленно трактоваться как рост порядка, вне зависимости от того, как это может выглядеть по мнению непосвященного обывателя. Изменение в обратном направлении - соответственно деградация.

Такой сугубо математический подход поможет значительно упростить восприятия данной предметной области. Трудности связаны с вышеупомянутой двойственностью, которая объясняется нелинейным характером зависимости, когда результат определяется комбинацией двух параметров, которые параллельно способны влиять на изменение энтропии системы.

Это, с одной стороны, системная асимметрия - источник структурно-иерархического разнообразия, который одновременно определяет степень изменчивости, выступает генератором активности и обеспечивает подвижность форм - своего рода воплощение сложности, отвечающей в конце концов за качество поведенческих алгоритмов.

С другой стороны, энтропия системы зависит от внутренней согласованности коллективных взаимодействий - системной когерентности, когда действия любого элемента встроены в какую-то единую поведенческую матрицу, обеспечивая кумулятивный эффект (синергию) совместных усилий, исключая их взаимное гашение.

Иначе - рост порядка системы, всегда сопровождаемый снижением энтропии, может быть вызван как приращением структурной сложности (асимметрических свойств), так и внутренней согласованности (когерентности). Выражая первый параметр через ( Л ), а второй - через ( К ), все вышесказанное можно записать следующим образом:

dS dAdK

--— ~ ~.

dt dtdt где S - энтропия; A - асимметрические свойства; К - когерентность.

В поиске синергетической характеристики социально-экономических процессов понимание двойственности организационной природы может оказаться поворотной вехой, так как позволяет довести до некоторой формальной определенности очевидный тезис: обе составляющие порядка одинаково незаменимы и важны. И это ни в коем случае не противоречит здравому смыслу, который даже на интуитивном уровне подсказывает, что без согласованности не может быть успеха ни в одном предприятии, а внутренняя мотивация и разнообразие - необходимое условие любых позитивных изменений.

Более того, одна составляющая без другой полноценного эффекта дать не может. Пассивная согласованность - безропотное стадо, мертвая материя, а неорганизованная активность -броуновское движение - сплошные потери от бесконечных междоусобиц. Очевидно, что степень порядка социально-экономической системы, своего рода ее организационный потенциал, будет равна нулю при отсутствии любой из двух составляющих. Другими словами, оба параметра связаны мультипликативно, а их произведение - характеристика степени порядка системы, которую условно можно обозначить как организационный ресурс ( R ):

R = Ax К.

Если вдуматься в смысл предложенного понятия как некоторого определенного количества организационных возможностей системы, соответствующих уровню ее внутреннего порядка, то возникает однозначное понимание постоянства этой величины для конкретной системы.

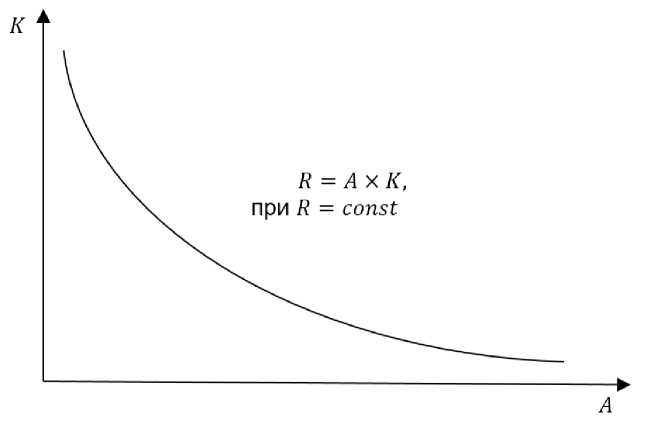

Пусть организационный ресурс - константа. Тогда связь между переменными (асимметрией и когерентностью) приобретает гиперболический характер, что можно легко визуализировать с помощью наглядной графической модели в виде поля распределения, где за ось абсцисс принимается системная когерентность, а за ось ординат - асимметрические свойства.

Рисунок 1 – Организационная характеристика системы

Гиперболический характер полученной зависимости предполагает возможность взаимного перетока одних системных свойств в другие, что, по сути, напоминает состояние своеобразного баланса, когда, зная одну переменную, легко найти другую. Это, безусловно, создает серьезные предпосылки для развития математического аппарата данной предметной области. Более того, в социально-экономической плоскости значительно упрощается понимание аспектов стратегического метауправления, которые теперь сводятся к стимулированию исходя из понимания долгосрочной перспективы, приоритетных системных качеств за счет второстепенных свойств.

И такая возможность полностью подтвердилась результатами вышеупомянутого эксперимента, когда за счет квантовых корреляций, которые параметрически характеризуются полным количеством информации системы, был получен синергетический эффект, выразившийся в усложнении организационной структуры, т. е. в негэнтропийном росте температурного градиента. Наблюдаемый процесс условно можно назвать самоорганизацией, происходившей без внешней подпитки, вместо которой использовался собственный организационный потенциал.

Для более схематичного осмысления происходящего наблюдаемое явление можно образно представить в виде механизма организационного баланса, достаточно простого для восприятия, где когерентность своего рода пассивная (потенциальная) форма порядка, незаметная с виду, но при этом – отличный способ его накопления, при том что асимметрические свойства – его активная ипостась, характеризующаяся видимым снижением энтропии.

Проблема второго начала, обнаруженная в описанном выше эксперименте, заключается в том, что этот всеобъемлющий закон затрагивает лишь одну, так сказать, легко наблюдаемую (асимметрическую) проекцию. И это логично, так как из поля зрения классической термодинамики выпал целый пласт явлений, связанных с порядком, «скрытым» от посторонних глаз, – предметом изучения квантовой физики, получившей развитие значительно позже.

Важность настоящего исследования заключается в том, что предложенные выводы, безусловно, имеют универсальный характер и применимы к любым системным проявлениям, правда, только в условиях изоляции, скрывающей загадочный организационный потенциал системной когерентности.

Предложенный теоретический подход однозначно представляет интерес для крупных социально-экономических образований, оказавшихся в условиях вынужденной изоляции или самопроизвольной автаркии, позволяя формировать новую методологическую базу для синергетических прорывов в опережающем развитии без внешней ресурсной подпитки как бы за счет внутреннего потенциала. По крайней мере, с позиции предложенной гипотезы именно таким видится знаменитое «советское» экономическое чудо, обеспечившее невиданные ранее темпы развития, позволившие стране выжить в условиях жесточайшей геополитической конкуренции XX в.

Ссылки:

-

1. Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука. М., 1989.

-

2. Reversing the thermodynamic arrow of time using quantum correlations [Электронный ресурс] / K. Micadei, [etc.]. URL: https://arxiv.org/abs/1711.03323 (дата обращения: 26.01.2018).

-

3. Синергетике 30 лет. Интервью с профессором Г. Хакеном. Проведено Е.Н. Князевой // Вопросы философии. 2000. № 3. С. 59.

-

4. Доронин С.И. Квантовая магия. СПб., 2007.

-

5. Хакен Г. Синергетика. М., 1980.

-

6. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой : пер. с англ. М., 2003.

Список литературы Гипотеза о двойственности организационной природы как научная трактовка экспериментального "опровержения" второго начала термодинамики

- Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука. М., 1989.

- Reversing the thermodynamic arrow of time using quantum correlations /K. Micadei, . URL: https://arxiv.org/abs/1711.03323 (дата обращения: 26.01.2018).

- Синергетике 30 лет. Интервью с профессором Г. Хакеном. Проведено Е.Н. Князевой//Вопросы философии. 2000. № 3. С. 59.

- Доронин С.И. Квантовая магия. СПб., 2007.

- Хакен Г. Синергетика. М., 1980.

- Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой: пер. с англ. М., 2003.