Гистологическая картина паренхиматозных органов у перепелов при добавлении в рацион янтарной кислоты

Автор: Смоленцев С.Ю., Кислицына Н.А.

Статья в выпуске: 3 т.251, 2022 года.

Бесплатный доступ

Современное высокотехнологичное промышленное птицеводство, за счет многочисленных воздействий отрицательных факторов техногенной среды, зачастую приводит к выраженному негативному влиянию на организм птицы. Предупреждение возможных последствий воздействия негативных факторов на сельскохозяйственную птицу проводят, добавляя в рацион биологически активные вещества к которым относиться и янтарная кислота. Нами было изучено влияние янтарной кислоты в разных дозах на гистологическую картину печени, селезенки, бурсы и сердца у перепелов мясной породы. Для этого были сформированы 4 группы птиц по 50 голов в каждой. Первая опытная группа получала с кормом ежедневно янтарную кислоту из расчёта 15 мг/кг массы тела, вторая опытная - 25 мг/кг массы тела, третья - 30 мг/кг массы тела. Контрольная группа получала основной рацион. Продолжительность опыта составляла 7 недель. Через 50 дней провели убой птицы и для гистологических исследований. Исследования показали, что в контрольной группе отмечалась очаговая жировая дистрофия печени, а в других органах патоморфологических изменений отмечено не было. Во всех опытных группах гистологическая картина внутренних органов соответствовала норме.

Янтарная кислота, внутренние органы, рацион, гистология, перепелки, микроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/142235453

IDR: 142235453 | УДК: 636.5.033 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_3_251_242

Текст научной статьи Гистологическая картина паренхиматозных органов у перепелов при добавлении в рацион янтарной кислоты

Современный этап развития птицеводства характеризуется активным процессом интенсификации. Увеличение продуктивности сельскохозяйственной птицы, улучшение качества продукции, значительное повышение уровня использования питательных веществ корма, механизация и автоматизация, высокая рентабельность, резкое повышение производительности труда – главные признаки промышленной технологии производства продуктов птицеводства [1, 2, 3].

Проблема полноценного кормления сельскохозяйственной птицы в последние годы в связи с интенсификацией птицеводства приобретает все большее значение. Доказано, что важно не только удовлетворение потребности птицы в основных факторах питания, но и соотношение в рационе отдельных питательных веществ (сахаропротеиновое, энергопротеиновое, кислотно-щелочное), отсутствие в кормах антипитательных и токсических веществ [4, 5].

Опыт организации кормления цыплят-бройлеров в условиях промышленной технологии показал, что обеспечить высший уровень полноценности кормления вообще невозможно без применения комплекса биологически активных веществ. Таким образом, интенсификация птицеводства привела к ускоренному развитию промышленности микробиологического и химического синтеза по производству кормовых витаминов, аминокислот, макро-и микроэлементов, ферментов, антибиотиков и некоторых других органических и неорганических биокатализаторов [6, 7].

В настоящее время широкое применение в ветеринарии находят биостимуляторы на основе янтарной кислоты, имеющие биологическое происхождение [8].

Янтарная кислота – это естественный метаболит, универсальный стимулятор и адаптоген, который оказывает антигипотоксическое, антистрессовое, антиоксидантное и нейтропное действие. Является звеном в цикле трикарбоновых кислот Кребса, обеспечивающим энергетические нужды организма. Установлена эффективность применения этого метаболита в кормлении птицы [9, 10].

Целью данных исследований явилось изучение гистологической картины внутренних органов перепелов при добавлении в рацион янтарной кислоты в разных дозах.

Материал и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт проводился в КФХ Алимчуевой З.И. Медведевского района Республики Марий Эл, где по принципу аналогов были сформированы 4 группы перепелов суточного возраст техасской породы по 50 голов в каждой. Условия кормления и содержания были одинаковыми у всех перепелов. Птица всех групп получала комбикорм ПК-5 старт 1-3 неделю, с 4-7 неделю ПК-5 рост. Первая опытная группа получала с кормом ежедневно янтарную кислоту из расчёта 15 мг/кг массы тела, вторая опытная – 25 мг/кг массы тела, третья – 30 мг/кг массы тела. Контрольная группа получала основной рацион. Продолжительность опыта составляла 7 недель.

Через 50 дней провели убой птицы и для гистологических исследований брали кусочки печени, миокарда, селезенки и фабрицевой сумки. Гистологические препараты фиксировались в 10 % нейтральном формалине, обезвоживались в спиртах восходящей плотности, затем были залиты в парафиновые блоки. Гистологические срезы изготавливались толщиной 5-7 микрон, окрашивались гематоксилином и эозином, исследовались в проходящем свете на микроскопе «Leica DM 1000» с использованием масляной иммерсии. Фотографирование осуществлялось на цифровую камеру «Nikon coolpix 4500».

Результат исследований.

Контрольная группа. Бурсу перепела покрывает плотная капсула, состоящая из соединительнотканных волокон, расположенных близко друг к другу. От капсулы внутрь отходят междольковые перегородки, которые отделяют фолликулы бурсы друг от друга. Волокна перегородок тонкие и расположены более рыхло, в сравнении с капсулой. Сосуды бурсы расширены, артерии запустевшие, в венах неравномерно расположенные эритроциты и единичные лимфатические клетки.

Фолликулы бурсы разного размера, преимущественно овальной формы, заполнены лимфатическими клетками. Корковый и мозговой слои различимы, но не без четких границ, ширина коркового слоя варьируется и составляет около ¼ части от мозгового. В корковой зоне лимфоциты расположены плотнее, чем в мозговой и имеют интенсивную окраску. Лимфатические клетки мозгового слоя разной окраски, много светлых овальных клеток. Здесь встречаются обломки клеток гиперхромной окраски. Между клетками определяются свободные пространства в виде почти круглых полостей. В перегородках также видны лимфатические клетки.

Селезенка. Сосуды расширены. Артерии запустевшие. Вокруг артерий определяются муфтообразно расположенные рыхлые волокна соединительной ткани, пропитанные слабо эозинофильно окрашенными гомогенными массами. Вены и капилляры заполнены неравномерно эритроцитами. Селезенка покрыта плотной капсулой, состоящей из соединительнотканных волокон, расположенных близко друг к другу. От капсулы внутрь отходят трабекулы. В срезах трабекулы определяются не везде, местами визуализируются волокна соединительной ткани между лимфатическими скоплениями в виде эозинофильных нежных образований.

В красной пульпе относительное малокровие. Белая пульпа состоит из скоплений лимфатических клеток. Фолликулы редкие, представляют собой круглые образования из лимфатических клеток. Герминативные центры не видны, расположение лимфоцитов в фолликуле примерно равномерное.

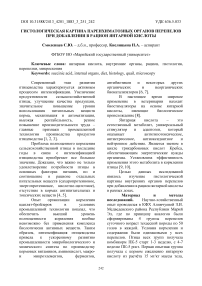

Печень. В триадах сосуды расширены, артерии малокровные, вены расширены, неравномерно заполнены эритроцитами. Просветы желчных протоков пустые. Строение долек нечеткое, границы не определяются. Балочное строение не выражено. Гепатоциты, расположенные преимущественно в центральной части долек, имеют оптические пустоты круглой формы. Ядра в гепатоцитах круглые, базофильные с одним и редко с двумя ядрышками. Синусойды расширены, неравномерно заполнены эритроцитами (Рисунок 1).

Сердце. Артерии запустевшие, стенки их утолщены, строение стенок четкое. Вены и капилляры расширены, неравномерно заполнены эритроцитами. Кардиомиоциты расположены в срезах как продольно, так и поперечно. Структура кардиомиоцитов без особенностей. Ядра базофильные. Визуализируются клетки проводящей системы, которые имеют более светлую окраску и форму близкую к округлой или овальной.

Первая опытная группа. Бурса.

Сосуды расширены, артерии запустевшие, в венах неравномерно расположенные эритроциты и единичные лимфатические клетки. Бурса в срезах с капсулой, которая представлена плотно расположенными волокнами соединительной ткани. Дольки разделены перегородками между собой. В перегородках также видны лимфатические клетки. Сами перегородки состоят из более рыхлых волокон соединительной ткани.

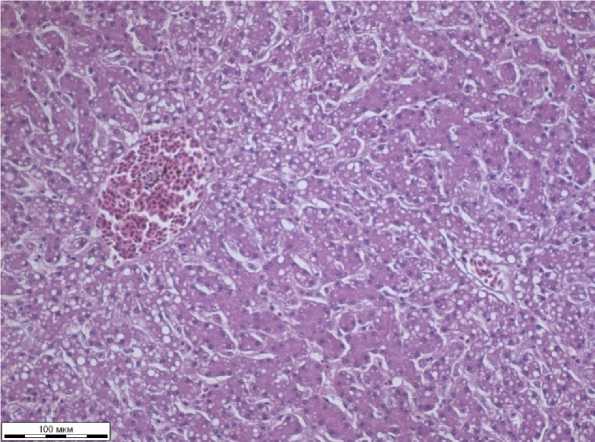

Дольки представляют собой фолликулы, в которых визуализируется корковый и мозговой слои, границы между ними размытые. Фолликулы бурсы разного размера овальной или почти круглой форм. В корковой зоне лимфоциты расположены близко друг к другу, а в мозговом слое более рыхло. Также мозговой слой определяется по полиморфному составу клеток (Рисунок 2).

Рисунок 1 – печень, контрольная группа, окраска гематоксилином и эозином, Х 300

Рисунок 2 – Фабрицевая сумка, первая опытная группа, окраска гематоксилином и эозином, Х 300

В коре клетки круглой формы интенсивно окрашены в синий цвет. В мозговом слое расположены темные клетки и светлые, круглые и овальные, также более вытянутые. Встречаются фрагменты клеток в виде обломков. Между клетками определяются свободные пространства в виде почти круглых полостей.

Селезенка. Снаружи покрыта плотной соединительнотканной капсулой. Сосуды селезенки расширены. Артерии запустевшие. Вокруг артерий определяются муфтообразно расположенные рыхлые волокна соединительной ткани, пропитанные слабо эозинофильно окрашенными гомогенными массами. Вены и капилляры содержат эритроциты. Трабекулы визуализируются редко в виде полосок плотной соединительной ткани. Строма видна как волокнистые соединительнотканные нежные структуры. Малокровие красной пульпы. В белой пульпе многочисленные лимфатические клетки. Фолликулоподобные структуры встречаются редко. Центры размножения в них не обнаружены. В центральной части селезенки определяются обломки клеток (апоптоз).

Печень. Поперечные срезы артериальных сосудов с пустыми просветами. Вены расширены, заполнены эритроцитами. Желчные протоки с пустыми просветами. Вены в центре долек также расширенные, заполнены эритроцитами. Строение печени перепела не имеет четкого разделения на дольки. Границы между дольками можно определить лишь условно. Балочное строение не выражено. Гепатоциты с эозинофильной цитоплазмой, базофильными ядрами. Строение без особенностей. Ядра в гепатоцитах округлой формы, базофильные с одним ядрышком, в единичных ядрах гепатоцитов определяется два ядрышка. Синусойды расширены, неравномерно заполнены эритроцитами, круглоядерными клетками. Купферовские клетки встречаются редко.

Сердце. Артерии запустевшие, стенки их более толстые, чем у вен, структура четкая. Вены и капилляры расширены, неравномерно заполнены эритроцитами. Кардиомиоциты без особенностей. Цитоплазма их окрашена в эозинофильный цвет, ядра базофильные. Определяется поперечная исчерченность. Клетки проводящей системы под эндокардом более бледно окрашены, преимущественно овальной формы.

Вторая опытная группа. Бурса. Сосуды расширены, кровенаполнены неравномерно. Артерии запустевшие, в венах неравномерно расположенные эритроциты и единичные лимфатические клетки. Снаружи бурса покрыта плотной соединительнотканной капсулой. Дольки разделены соединительнотканными перегородками. В перегородках определяются лимфатические клетки, как темные, так и светлые. Дольки состоят из коркового и мозгового слоев.

Границы между ними нечеткие. Фолликулы бурсы разного размера овальной или почти круглой форм. В корковой зоне лимфоциты расположены близко друг к другу, в мозговом слое между клетками имеются свободные пространства. Клеточный состав мозгового слоя полиморфный. В коре клетки круглой формы интенсивно окрашены в синий цвет. В мозговом слое расположены темные клетки и светлые, круглые и овальные, также более вытянутые. Встречаются фрагменты клеток в виде обломков.

Селезенка. Строма определяется в виде соединительнотканных нежных волокнистых структур. Красная пульпа малокровная. Она занимает значительно меньше площадь, чем белая. В белой пульпе многочисленные лимфоциты. Фолликулы встречаются редкие, имеют почти круглую форму. Реактивные центры в них не видны. Визуализируются редкие обломки клеток.

Печень. Стенки артерий более толстые, чем у вен, просветы пустые, структура четкая. Вены расширены, заполнены эритромассами. Просветы желчных протоков пустые, строение стенок просматривается. Деление паренхимы на дольки не выражено, границы определяются условно.

Балочные структуры слабо сформированы. Гепатоциты с эозинофильной цитоплазмой, базофильными ядрами. Синусойды неравномерно расширены, и неравномерно заполнены эритроцитами, единичными круглоядерными клетками, купферовские клетки редко встречаются.

Сердце. Стенки артерий с четкой структурой, просветы без содержимого. Вены и капилляры расширены, неравномерно заполнены эритроцитами. Кардиомиоциты имеют четкую структуру, определяется поперечная исчерченность. Цитоплазма кардиомиоцитов эозинофильно окрашенная, ядра базофильные. Определяются клетки проводящей системы в виде узлов и цепочек клеток, они имею более светлую цитоплазму, овальную форму, четкие контуры.

Третья опытная группа. Бурса. Кровенаполнение неравномерное. Артерии запустевшие, стенки их более толстые, чем у вен, строение стенок без особенностей. В венах определяются скопления эритроцитов. Снаружи бурса покрыта плотной соединительнотканной капсулой, от которой отходят перегородки вглубь органа.

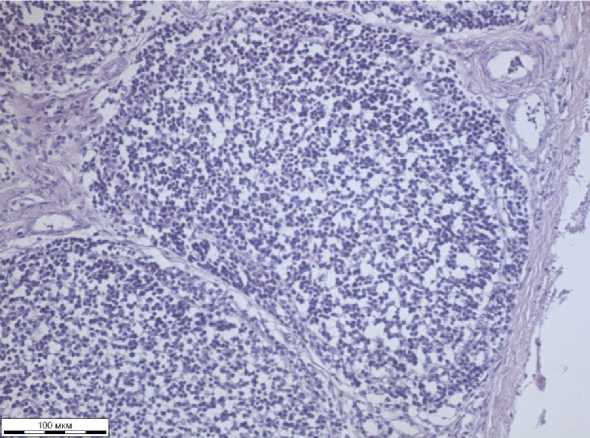

Рисунок 3 – Сердце, третья опытная группа, окраска гематоксилином и эозином, Х 300

В перегородках определяются лимфатические клетки, как темные, так и светлые. Перегородки делят орган на дольки, которые состоят из коркового и мозгового слоев. Границы между слоями слабо выраженные. Фолликулы бурсы разного размера овальной или почти круглой форм. В корковой зоне плотность расположения лимфатических клеток больше, чем в мозговой. В мозговом слое расположены темные, светлые, круглые, овальные и вытянутые клетки. Встречаются фрагменты клеток в виде обломков.

Селезенка. Местами прослеживается строма в виде соединительнотканных нежных волокнистых структур. Красная пульпа малокровная, занимает меньшую площадь, чем белая.

В белой пульпе многочисленные лимфоциты, из которых местами сформированы фолликулы, имеющие почти круглую форму. Реактивные центры в них не определены. В красной пульпе видны редкие обломки клеток.

Печень. В триадах артерии запустевшие, вены расширены, заполнены эритромассами. Просветы желчных протоков пустые. Строение стенок сосудов четкое. Деление паренхимы на дольки не выражено, границы определяются условно по расположению сосудов. Балочные структуры слабо выраженные.

Гепатоциты с эозинофильной цитоплазмой, базофильными ядрами. Синусоиды неравномерно расширены, и неравномерно заполнены эритроцитами. В синусоидах встречаются единичные круглоядерные клетки.

Сердце. Стенки артерий с четкой структурой, просветы без содержимого. Вены и капилляры расширены, неравномерно заполнены эритроцитами. Кардиомиоциты с эозинофильной цитоплазмой, базофильными ядрами (Рисунок 3).

Поперечная исчерченность в кардиомиоцитах прослеживается. Клетки проводящей системы визуализируются по более светлой цитоплазме и овальной или почти круглой форме.

Заключение. Таким образом, результаты проведенных гистологических исследований печени, бурсы, селезенки и сердечной мышцы перепелов показали, что в контрольной группе отмечалась очаговая жировая дистрофия печени, а в других органах патоморфологических изменений отмечено не было. Во всех опытных группах гистологическая картина внутренних органов соответствовала норме.

Резюме

Современное высокотехнологичное промышленное птицеводство, за счет многочисленных воздействий отрицательных факторов техногенной среды, зачастую приводит к выраженному негативному влиянию на организм птицы. Предупреждение возможных последствий воздействия негативных факторов на сельскохозяйственную птицу проводят, добавляя в рацион биологически активные вещества к которым относиться и янтарная кислота. Нами было изучено влияние янтарной кислоты в разных дозах на гистологическую картину печени, селезенки, бурсы и сердца у перепелов мясной породы. Для этого были сформированы 4 группы птиц по 50 голов в каждой. Первая опытная группа получала с кормом ежедневно янтарную кислоту из расчёта 15 мг/кг массы тела, вторая опытная – 25 мг/кг массы тела, третья – 30 мг/кг массы тела. Контрольная группа получала основной рацион. Продолжительность опыта составляла 7 недель. Через 50 дней провели убой птицы и для гистологических исследований. Исследования показали, что в контрольной группе отмечалась очаговая жировая дистрофия печени, а в других органах патоморфологических изменений отмечено не было. Во всех опытных группах гистологическая картина внутренних органов соответствовала норме.

Список литературы Гистологическая картина паренхиматозных органов у перепелов при добавлении в рацион янтарной кислоты

- Байтеряков, Д. Ш. Биохимический профиль крови у коров с нарушениями обмена веществ / Д. Ш. Байтеряков, О. А. Грачева, М. Г. Зухрабов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2015. - Т. 222. - № 2. - С. 21-24.

- Грачева, О. А. Обоснование разработки нового метаболического средства / О. А. Грачева, Ф. А. Медетханов, И. Г. Галимзянов, Д. М. Мухутдинова, С. Ю. Смоленцев // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические науки. - 2020. - Т. 6. - № 3 (23). - С. 280-287.

- Грачева, О. А. Влияние новой композиции на основе янтарной кислоты на гематологические показатели при кетозе коров / О. А. Грачева, Д. М. Мухутдинова // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2016. - Т. 228. - № 4. - С. 12-16.

- Грачева, О. А. Минеральный обмен у коров с субклиническим кетозом / О. А. Грачева // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2017. - Т. 232. - № 4. - С. 39-42.

- Грачева, О. А. Профилактика и лечение телят, больных диспепсией, с применением "Янтовета" / О. А. Грачева // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2019. - Т. 239. - № 3. - С. 100-103.

- Егоров, В. И. Определение остаточных количеств имидаклоприда в мышечной ткани цыплят-бройлеров на фоне применения сорбентов / В. И. Егоров, Д. Д. Хайруллин, Д. В. Алеев, К. Е. Буркин, К. Х. Папуниди // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им.Н.Э. Баумана. - 2019. - Т.238. - С. 73-75.

- Зухрабов, М. Г. Мониторинг состояния обменных процессов и патологии органов репродуктивной системы коров / М. Г.Зухрабов, О. А. Грачева, З. М. Зухрабова, Д. Ш. Байтеряков // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2017. - Т. 231. - № 3. - С. 76-79.

- Хайруллин, Д. Д. Влияние УВМК "Лизунец-Солевит" на гематологические показатели крови дойных коров / Д. Д. Хайруллин, Л. Р. Валиуллин, А. П. Овсянников // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2018. - Том 235 (3). - С. 180-184.

- Хайруллин, Д. Д. Влияние углеводно-витаминно-минерального концентрата на морфологрический состав крови дойных коров / Д. Д. Хайруллин, Ш. К. Шакиров, А. Р. Кашаева // Вестник АПК Ставрополья. - 2019. - № 4 (36). - С. 36-39.

- Хайруллин, Д. Д. Идентификация кормового антибиотика цинкбацитрацина методом ВЭЖХ / Д. Д. Хайруллин, Г. Г. Галяутдинова, В. И. Босяков, Н. Г. Шангараев, В. И. Егоров // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2017. - Т. 232. - № 4. - С. 147-150.