Гистологическая структура органов поросят, спонтанно инфицированных РРСС

Автор: Мананов М.Р.

Статья в выпуске: 4 т.260, 2024 года.

Бесплатный доступ

Целью работы явилось изучение нарушения гистологической структуры легких и органов иммунной системы поросят с острым течением репродуктивно-респираторного синдрома свиней. Результаты исследования показали, что у поросят в возрасте 40 дней регистрируется пневмония с вовлечением в процесс преимущественно респираторных отделов легких. В интерстиции отмечены выраженные пролиферативные процессы, что косвенно является признаком вирусной инфекции. В строме лимфатических узлов и селезенки визуализируются дегенеративные изменения, в паренхиме имеются признаки лимфопролиферативного процесса, без проявлений грубых изменений в виде цитонекрозов и выраженных апоптозов.

Свиньи, репродуктивно-респираторный синдром свиней, легкие, селезенка, лимфатические узлы

Короткий адрес: https://sciup.org/142242886

IDR: 142242886 | УДК: 619:616.98:578.831.31-018:636.4 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_4_260_132

Текст научной статьи Гистологическая структура органов поросят, спонтанно инфицированных РРСС

Первостепенной задачей свиноводства является создание устойчивого ветеринарного благополучия на всех участках промышленного производства свинины [1, 2]. В последние годы многие исследования свидетельствуют, что одним из актуальных вопросов инфекционной патологии в промышленном свиноводстве является повсеместное распространение вирусных заболеваний, относящихся к группе факторных инфекционных болезней [3, 4], к которой можно отнести и репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС). Репликация вируса осуществляется в макрофагах в местах ворот инфекции, которые, как правило, находятся в дыхательных путях и/или половой системе [2, 3]. Это неизбежно приводит развитию иммунносупрессивных состояний и наслоению вторичной инфекции. Локализуясь в иммунокомпетентных клетках разных органов, инфекционный агент неизбежно вызывает развитие патоморфологических изменений в них. Изучение морфологических изменений органов спонтанно зараженных животных будет способствовать более глубокому пониманию механизмов развития заболевания в естественных условиях промышленного свинокомплекса.

Учитывая сказанное, целью работы явилось изучение нарушения гистологической структуры легких и органов иммунной системы поросят с острым течением репродуктивнореспираторного синдрома свиней.

Материал и методы исследований. Для гистологического исследования отобран патологический материал от поросят в период доращивания с клинически и серологически подтвержденным диагнозом РРСС.

Морфометрические исследования проводили с помощью микроскопа LeicaDM 2000 с использованием программы "LeicaApplicationSuite". Микрофотографическая съемка проводилась цифровой камерой LeicaDFC 295 с увеличениями ×100, ×200 и ×400. Морфометрический подсчет проводили в 6 полях зрения 3 срезов каждого объекта. Соотношение паренхимы и стромы воздухоносных и респираторных участков легких подсчитывали на всех гистологических срезах (по 2 среза органа на каждое животное) при увеличении микроскопа ×50.

Результат исследований. При гистологическом исследовании легких установлено, что общая структура паренхимы лёгкого резко изменена в силу выраженных воспалительных реакций и отёка. Резко усилено внешнее проявление дольчатого строения паренхимы лёгкого в связи с выраженным отёком междольковых перегородок, которые имеют резко оксифильное либо гомогенное, либо тонковолокнистое строение. В разобщающих структурах коллагеново-эластического каркаса перегородок имеется незначительное проявление инфильтрации клетками моноцитарно-макрофагического ряда и отдельными лимфоцитами. Клетки фибробластического ряда различимы, но с проявлениями внутриклеточного отека, набухания, как ядер, так и цитоплазмы.

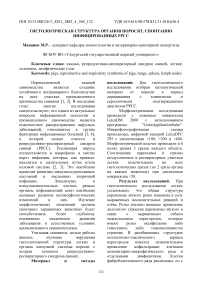

Межальвеолярные перегородки резко утолщены, сосуды расширены с проявлениями сладжирования, вплоть до агглютинации эритроцитов в форме гомогенных либо зернистых масс, либо монетных столбиков (Рисунок 1). Резко расширены как приносящие кровь сосуды, так и выносящие. В артериях и в венах, обнаруживается значительное количество клеток лейкоцитарного ряда, преимущественно мононуклеаров. Эндотелий всех сосудов с проявлениями набухания кариоплазмы, выступающей ядросодержащей частью в просвет капилляров.

Рисунок 1 - Паренхима легкого. Увеличение х100. Окраска гематоксилином и эозином

Увеличена толщина стенок альвеол и дыхательных ходов, их просвет заполнен гомогенным оксифильным содержимым с незначительным содержанием в них клеток моноцитарно-макрофагического и лимфоцитарного ряда и плазмоцитов.

Стенки альвеол характеризуются выраженным проявлением набухания ядер пневмоцитов первого типа. Пневмоциты второго типа гипертрофированы, нередко с проявлениями выраженной вакуолизации цитоплазмы и их выбуханием в просветы отечных, заполненных жидкостью альвеол.

Межальвеолярные перегородки резко утолщены, составляя 11,8±0,7 % относительной площади срезов. Паренхима лёгкого на 24,5±2,1 % заполнена экссудативным содержимым. Стенка альвеол и дыхательных ходов резко утолщена за счёт процессов экссудации, с накоплением большого количества мононуклеаров (моноцитов и лимфоцитов) и незначительного количества полинуклеаров (нейтрофилов), что может быть косвенным признаком вирусной инфекции. В целом она занимает 39,5±1,2 площади срезов (Таблица 1).

Таблица 1 - Морфологические особенности легких у поросят с РРСС

|

Параметры легких |

Значение |

|

Относительная площадь, занимаемая воздухом (%) |

14,7±0,9 |

|

Относительная площадь, занимаемая экссудатом (%) |

24,5±2,1 |

|

Относительная площадь междольковых перегородок (%) |

11,8±0,7 |

|

Относительная площадь структур стенок респираторного отдела (%) |

39,5±1,2 |

|

Относительная площадь стенок воздухоносных путей (%) |

9,5±1,1 |

|

Средняя толщина стенок ацинусов (мкм) |

12,4±1,9 |

Наряду с этим, обнаруживается значительное количество макрофагов с проявлением терминальной сидерофагии. Это проявляется в виде накопления гранул с гемосидерином без признаков собственно фагоцитоза эритроцитов. Это косвенно указывает на то, что процесс эритрофагии имеет более длительный характер по отношению к текущим проявлениям нарушений.

Остается 14,7±0,9 % (Таблица 1) бронхов и респираторных отделов, просвет которых сохранил воздушность. Все остальное заполнено экссудативным содержимым.

При этом оставшиеся альвеолы и бронхиолы характеризуются эмфизематозно расширенным просветом. Таким образом, проявление отека сочетается с эмфизематозными процессами в оставшихся дыхательных путях и респираторных структурах.

В стенке воздухоносных путей выражена лейкоцитарная инфильтрация в собственной пластинке слизистой оболочки и адвентициальной оболочке. Мерцательный эпителий средних и мелких бронхов уплощен и лишен ресничек. При этом, в полостях бронхов и части бронхиол не выявляется экссудативного содержимого.

В целом эпителий бронхов набухший, гомогенизированный с оксифильным, либо полихроматофильным содержимым. Ядра просветлены с крупными глыбками пристеночного гетерохроматина. В эпителии дыхательных путей проявления вакуолизации эпителия и частичной деэпителизации.

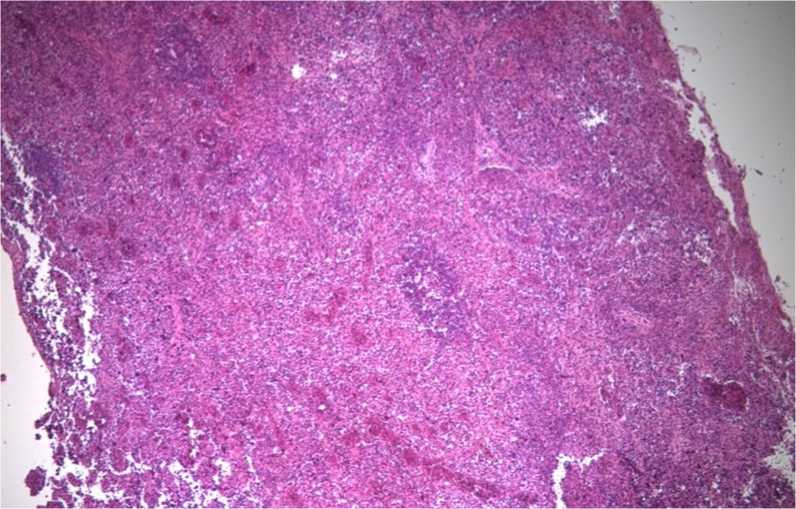

Лимфатический узел отличается слабой регионализацией коркового и мозгового вещества. Капсула органа и перегородки истончены, содержимое гомогенезировано на фоне уменьшения числа клеток фибробластического ряда. Капсула плохо отслеживается в силу проявлений частичной инфильтрации клетками лимфоцитарного и мононуклеарного ряда. Все синусы лимфатического узла характеризуются выраженной инфильтрацией мононуклеарами (лимфоидные клетки на разных стадиях дифференцировки, моноциты, макрофаги) (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Корковое вещество лимфатического узла. Увеличение х100. Окраска гематоксилином и эозином

В центрах размножения и в паракортикальной зоне выявляются проявления митотической активности (Таблица 2). Корковые узелки по своей структурно-функциональной организации напоминают лимфоидные узелки белой пульпы селезенки. Диаметр корковых узелков резко увеличен. Четкого разделения центров размножения, краевой зоны, маргинальных и промежуточных корковых синусов не просматривается. Как в реактивных центрах размножения, так и в краевой зоне выявляются лимфоциты, лимфобласты, пролимфоциты, клетки макрофагического ряда.

Таблица 2 – Морфологические особенности лимфатических узлов

|

Параметры лимфатических узлов |

Значение |

|

Количество фигур митозов на площадь среза (кл/мм2) |

0,72±0,11 |

|

Количество апоптотических тел на площадь среза (кл/мм2) |

1,46±0,13 |

В мозговом веществе обнаруживаются проявления грубого венозного застоя, с диапедезом эритроцитов в промежуточные расширенные корковые и мозговые синусы. Они частично заполнены эритроцитарным содержимым, наблюдается проявления стаза и частичной агрегации эритроцитов. Ядра эндотелиоцитов кровеносных сосудов набухшие и просветленные. Во всех зонах лимфатических узлов обнаруживаются многочисленные диффузные проявления кариопикноза и кариорексиса клеток ретикулярной стромы.

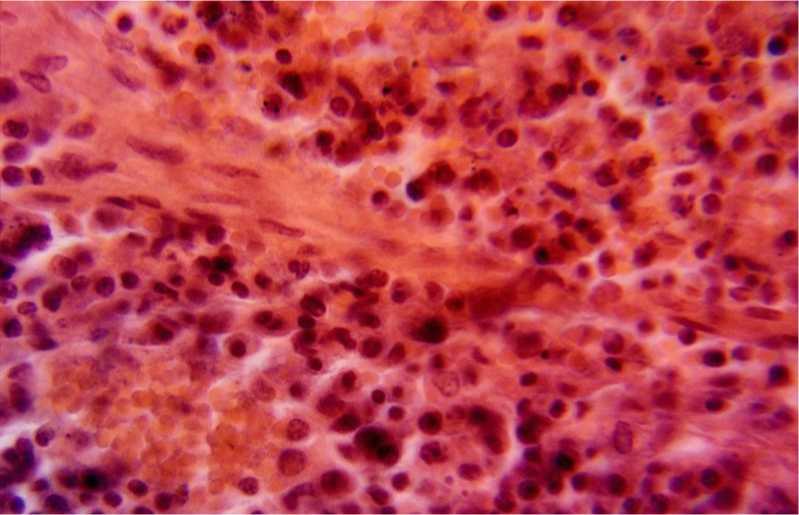

При анализе общей организации селезенки выявляется локальное истончение и разрушение соединительнотканной капсулы и трабекул, на фоне инволютивно- дегенеративных процессов в гладких миоцитах. Последние увеличены в объёме, с набуханием ядер, ярко оксифильно или полихроматофильно окрашены, сморщены (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Фрагмент белой, красной пульпы и трабекулы селезенки. Увеличение ×400. Окраска гематоксилином и эозином

Типичная организация стромы ретикулярных тяжей практически не отслеживается за счёт избыточной пролиферации клеток лимфоцитарного ряда. Имеются незначительные участки, где можно отследить или идентифицировать ретикулярные клетки по наличию отростков и структур ядер. Но в целом они выглядят отёчными, объёмными с утолщенной стенкой отростков и чрезмерной оксифильностью цитоплазмы. Красная пульпа селезенки содержит значительное количество макрофагов с выраженным диффузным гемосидерозом.

Границы красной и белой пульпы плохо идентифицируются за счет обильной инфильтрации пульпарных тяжей клетками лимфоидного ряда. Белая пульпа проявляется по скоплению лимфоцитов и клеток предшественников, но без чётких признаков регионализации по зонам: не отслеживаются центры размножения, не везде просматриваются центральные артерии.

При этом в белой пульпе и в красной пульпе имеется большое количество клеток лимфоидного ряда, которые заполняют фактически все ретикулярные тяжи. Содержание белой пульпы резко увеличено, сравнительно с видовой нормой, составляя 31,1±2,3 % (Таблица 3). При этом выявляется как зрелая форма лимфоцитов, так и большое количество лимфобластов и пролимфоцитов. Лимфобласты идентифицируются по значительным объемам цитоплазмы и существенно более крупным ядрам по отношению к другим клеткам лимфоидного ряда. Ядра этих клеток с хорошо развитым ядрышковым аппаратом, а цитоплазма базофильная либо полихроматофильная.

Таблица 3 – Морфологические особенности селезенки у поросят с РРСС

|

Параметры селезенки |

Значение |

|

Относительная площадь трабекул (%) |

13,8±0,8 |

|

Относительная площадь белой пульпы (%) |

31,1±2,3 |

|

Относительная площадь красной пульпы (%) |

55,1±2,0 |

Встречаются созревающие клетки с меньшим размером ядер и степенью развития цитоплазмы. Имеется также большое количество зрелых лимфоидных клеток, которые при выраженных процессах пролиферативной активности тем не менее, не характеризуются значительными изменениями в виде клеточной дисплазии.

Заключение. Резюмируя данные морфологических исследований, необходимо отметить наличие пневмонии с поражением преимущественно респираторных отделов легких и выраженными пролиферативными процессами в интерстиции, что может являться косвенным признаком вирусной инфекции.

В строме лимфатических узлов и селезенки отмечаются дегенеративные изменения, в паренхиме имеются признаки лимфопролиферативного процесса, без проявлений грубых изменений в виде цитонекрозов и выраженных апоптозов.

Список литературы Гистологическая структура органов поросят, спонтанно инфицированных РРСС

- Гусев, А. А. Современные проблемы вакцинопрофилактики репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС) / А. А. Гусев, С. В. Енгашев, В. А. Бабак // Международный вестник ветеринарии. - 2021. - № 4. -С. 11-19. 10.52419/issn2072- 2419.2021.4.11. DOI: 10.52419/issn2072-2419.2021.4.11

- Крысенко, Ю. Г. Эпизоотологический мониторинг цирковирусной, парвовирусной инфекций и репродуктивно-респираторного синдрома свиней на территории Удмуртской Республики / Ю. Г. Крысенко, Е. И. Трошин, Н. А. Капачинских // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. - 2015. -№ 2 (43). - С. 23-26.

- Прудников, С. И. Факторные инфекционные болезни свиней и их профилактика / С. И. Прудников // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. - 2007. - № 6 (174). - С. 74-80.

- Сафронов, Д. И. Эпизоотическая ситуация по репродуктивно респираторному синдрому свиней в ООО "Восточный" / Д. И. Сафронов, Е. В. Максимова // Ветеринарный врач. -2018. - № 2. - С. 30-33.