Гистологические и гистохимические особенности скелетных мышц косули

Автор: Менчикова И.Э., Донкова Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Зоотехния и ветеринария

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - установление гистологических и гистохимических особенностей скелетных мышц косули сибирской. Исследование выполнено на базе Красноярского государственного аграрного университета в 2025 г. Объект исследования - скелетные мышцы тазовой конечности косули сибирской, обитающей на территории Красноярского края. Материалом для гистологического исследования послужили кусочки средней ягодичной мышцы (m.gluteusmedius) и четырехглавой мышцы бедра (m.quadricepsfemoris). Срезы толщиной 5-7 мкм, изготовленные на полуавтоматическом ротационном микротоме, окрашивали для выявления структурных элементов скелетных мышц гематоксилином и эозином, соединительную ткань выявляли по методу Пикро Маллори, для визуализации коллагеновых волокон применяли метод Ван-Гизона, ШИК-реакцией (PAS) выявляли гликоген, метенамин-серебро Р.А.S.M применяли для выявления базальных мембран. В результате проведенных гистологических и гистохимических исследований скелетных мышц задней конечности косули установлено, что скелетная поперечнополосатая мышечная ткань исследуемых мышц задней конечности косули представлена пучками мышечных волокон, разделенными прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, с незначительным количеством аргирофильных коллагеновых и единичных эластических волокон. Наличие гликогена в большинстве мышечных волокон мышц бедра свидетельствует, что в них присутствуют преимущественно быстрые (гликолитические) волокна. Гистологические и гистохимические исследования скелетных мышц являются важным инструментом в ветеринарной медицине для идентификации структуры и определения функции мышечной ткани, что является важным как для теоретической основы сравнительной морфологии диких промысловых животных, так и для проведения практических исследований в области ветеринарно-санитарной и судебной ветеринарной экспертиз.

Промысловые животные, косуля, скелетные мышцы косули, гистохимия, мышечные волокна косули, эндомизий, перимизий

Короткий адрес: https://sciup.org/140309919

IDR: 140309919 | УДК: 63+619+636+599 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-3-187-198

Текст научной статьи Гистологические и гистохимические особенности скелетных мышц косули

Введение. Исследованию скелетной мышечной ткани разных видов животных, домашних и диких посвящены работы ряда ученых [1– 12]. На микроструктурном уровне мышечная ткань у млекопитающих имеет общий план строения. Она состоит из поперечнополосатых мышечных волокон цилиндрической формы. Длина их достигает 10–30 см в поперечном сечении, диаметр таких волокон составляет в среднем 50 мкм. Характерным признаком является наличие в саркоплазме специфических органелл миофибрилл [11, 13–17].

Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань (musculus skeleti) является самой многочисленной в организме животного [18], при этом наиболее развита мускулатура тазовых конечностей, поскольку на них приходится основная нагрузка при движении животного. В различных мышцах размеры скелетных мышечных волокон варьируют в зависимости от пола животного, питания, степени функциональной нагрузки [19].

Как известно, скелетное поперечнополосатое мышечное волокно состоит из сарколеммы (sark – мясо, lemma – оболочка), саркоплазмы и большого количества расположенных по периферии палочковидных ядер [15–17, 20]. Отдельные мышечные волокна связаны рыхлой волокнистой соединительной тканью (эндомизием), где проходят кровеносные сосуды и нервные волокна. Группы мышечных волокон и окружающая их в виде чехла соединительная ткань (перимизий)

формируют пучки, их совокупность образует мышцу, покрытую достаточно плотным соединительнотканным эпимизием [21, 22].

У разных животных скелетные мышцы имеют видовые отличия на органолептическом (цвет, запах), физико-химическом, макро- и микроструктурном уровнях, что также зависит от возраста животного, пола и условий содержания и кормления [14, 23]. Мышцы молодых животных светлее, чем у старых. Также известен факт, что, чем больше соединительнотканных образований, тем старше животное и оно более низкой упитанности [6, 14, 18, 24].

В саркоплазме скелетных мышечных волокон содержится миоглобин, который, подобно гемоглобину, связывает кислород. В зависимости от содержания белка миоглобина различают так называемые красные и белые мышечные волокна [6, 16]. Красные мышечные волокна сокращаются медленно, но длительно активны, а белые волокна сокращаются быстро и приспособлены к коротким всплескам быстрой активности [23].

Основные гистологические структуры в скелетных мышцах выявляются при окрашивании обычными красителями (гематоксилином и эозином, по методам Пикро-Маллори и Ван-Гизон), а для выявления в саркоплазме специфических белков, ферментов и других молекул, таких как, гликоген, жир, применяются гистохимические исследования, заключающиеся в изу- чение химических и биохимических свойств мышечных клеток с использованием различных методов окраски и анализа [1, 3, 13, 25–29].

На микроструктурном и гистохимическом уровнях скелетная мышечная ткань диких животных может значительно отличаться от домашних животных и человека. Эти различия связаны с адаптацией к условиям обитания, образом жизни и физической активностью [30], что помогает диким животным адаптироваться к их среде обитания, обеспечивая выживание в естественной среде обитания. Так, у диких животных часто наблюдается более разнообразное соотношение типов мышечных волокон. У животных, которые должны быстро убегать от хищников, может быть больше быстрых (гликолитических) волокон, которые обеспечивают мощные, но кратковременные сокращения. У домашних животных, таких как коровы или свиньи, может преобладать больше медленных (оксидативных) волокон, что позволяет им поддерживать длительную, но менее интенсивную физическую активность [6, 16, 23, 25, 31].

Некоторые авторы указывают на разницу в содержании миоглобина в структуре мышечного волокна диких и домашних животных. Дикие животные, особенно те, что ведут активный образ жизни, могут иметь более высокое содержание миоглобина в мышечных волокнах, что улучшает их способность к кислородному метаболизму. Это может быть менее выражено у домашних животных, которые не требуют такой высокой физической активности [6, 16, 18]. При исследованиях в области гистохимической организации состава мышечных волокон у ряда животных [1–3, 13, 23–25, 28, 29, 31, 32] были выявлены особенности строения, влияние ферментов на работу тех или иных отделов мышц. Однако сведения о микроструктурных и гистохимических особенностях скелетных мышц представителя семейства оленей – косули сибирской в научной литературе практически отсутствуют. Эти знания необходимы для идентификации видовой и возрастной принадлежности мышечной ткани при проведении судебной ветеринарной экспертизы фрагментов туш и трупов животных.

Цель исследования – установление гистологических и гистохимических особенностей скелетных мышц косули сибирской.

Объекты, материал и методы. Исследование выполнено на кафедре анатомии, патологической анатомии и хирургии Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины Красноярского государственного аграрного университета в 2025 г. Объект исследования – скелетные мышцы тазовой конечности косули сибирской, обитающей на территории Красноярского края. Материалом для гистологического исследования послужили кусочки мышц тазовой конечности косули: средней ягодичной мышцы (m. gluteusmedius) и четырехглавой мышцы бедра (m. quadricepsfemoris). Фиксацию материала производили в 10 % растворе нейтрального формалина [17, 31], материал подвергали дегидратации в изопропиловых спиртах с дальнейшим пропитыванием и заливкой в парафин с добавлением воска. Срезы толщиной 5–7 мкм, изготовленные на полуавтоматическом ротационном микротоме, окрашивали для выявления структурных элементов скелетных мышц гематоксилином и эозином, соединительную ткань выявляли по методу Пикро Маллори, для визуализации коллегановых волокон применяли метод Ван-Гизона, ШИК-реакцией (PAS) выявляли гликоген, метенамин-серебро Р.А.S.M. применяли для выявления базальных мембран. После окрашивания срезы заключали в Витро-гель под покровное стекло [31] и просматривали под световым микроскопом при кратности объективов 10 х , 40 х , 90 х ,100 х с одновременной микрофотосъемкой.

Результаты и их обсуждение . В результате проведенных гистологических и гистохимических исследований скелетных мышц тазовой конечности косули установлено, что мышцы построены из пучков поперечнополосатых мышечных волокон, разделенных тончайшими прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани (РВСТ), имеющей вид сильно раздерганной ваты.

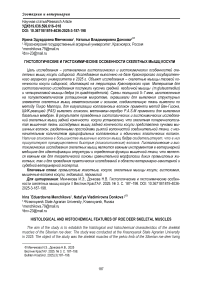

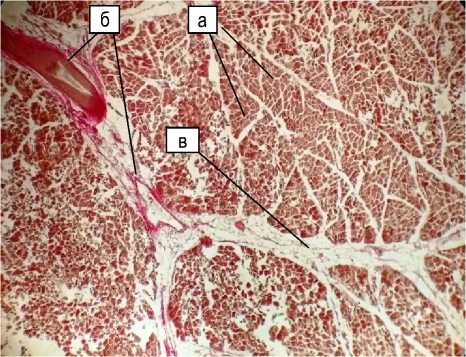

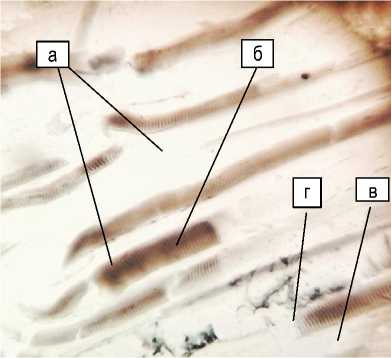

На гистологических препаратах поперечных срезов мышц, окрашенных гематоксилином, эозином, видны мышечные волокна, в поперечном сечении округлой формы, окрашенные в розовофиолетовый цвет. Скелетные мышечные волокна разделены друг от друга прослойками из тончайших единичных коллагеновых волоконец и аморфного вещества (эндомизий) и объединены в пучки первого порядка. В свою очередь, последние объединены в пучки второго порядка, которые на поперечном срезе имеют различную форму: трапецевидную, четырехугольную, треугольную. Каждый пучок второго порядка отделен друг от друга более широкими межпучковыми пространствами, где имеются элементы рыхлой волокнистой соединительной ткани (перимизий) (рис. 1, А). На препаратах продольных срезов мышцы мышечные волокна лежат однонаправленно на определенном расстоянии друг от друга, между ними прослойки слабоволокнистой рыхлой соединительной тка- ни, где встречаются сосуды. На всем протяжении мышечных волокон под тонкой сарколеммой видны множественные ядра овальновытянутой формы, окрашенные слабо-базофильно. На фоне светлой кариоплазмы отчетливо видны 1–2 ярко-базофильных ядрышка. В саркоплазме мышечных волокон выявляется характерная для скелетной мышечной ткани поперечнополосатая исчерченность, выраженная в разных участках препарата неодинаково (рис. 1, Б).

Рис. 1. Микроструктура четырехглавой мышцы бедра косули;

окраска: гематоксилин и эозин; А – поперечный срез; об. ×10; Б – продольный срез; окраска: об. ×100; а – мышечное волокно округлой формы – пучок первого порядка; б – пучок второго порядка; в – базофильно окрашенные ядра под сарколеммой; г – межмышечное пространство (эндомизий); д – перимизий с коллагеновыми волокнами

Б

Microstructure of the quadriceps femoris muscle of the roe deer;

stain: hematoxylin and eosin A – cross section; vol. ×10; Б – longitudinal section; color: vol. ×100;

a – muscle fiber of a rounded shape – a bundle of the first order; б – second order beam;

в – basophilically stained nuclei under the sarcolemma; г – intermuscular space (endomysium);

д – perimysium with collagen fibers

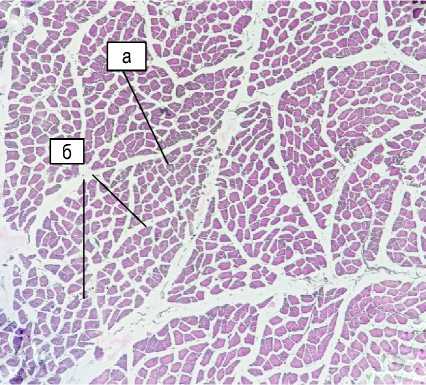

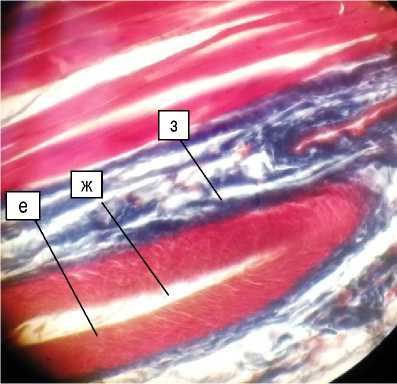

Для идентификации соединительнотканных компонентов в эндомизии и перимизии срезы окрашивали по методу Пикро-Маллори. На препаратах поперечных срезов просматривается соединительнотканная структура межмышечного пространства, где хорошо видны широкие извилистые темно-синие коллагеновые волокна, лежащие в перимизии между пучками второго порядка. Сами поперечнополосатые мышечные волокна в мышце окрашиваются в ярко-красный цвет. Ядра овально-вытянутой формы черно- коричневого цвета лежат непосредственно под сарколеммой, контактируя с ней. В перимизии располагаются крупные сосуды: артерии и вены (рис. 2, А). При окрашивании данным методом отчетливо дифференцируются слои сосудов, а именно: внутренний слой (tuniсa intima) из эндотелия с подэндотолиальным слоем внутренней фестончатой эластической мембраной; средний гладкомышечный слой (tuniсa media) из циркулярнорасположенных гладких миоцитов; отделенный наружной эластической мембраной соединительнотканный наружный слой (tuniсa externa, adventicia), что позволяет их отнести к артериям мышечного типа. Наружная оболочка артерий содержит элементы рыхлой соединительной ткани, а именно извилистые широкие темно-синие коллагеновые волокна, обеспечивающие упругость соединения с мышечными волокнами, и тончайшие бледно-розовые элас- тические волоконца, обеспечивающие прочность соединения. Слои вены так же хорошо дифференцированы, имеют типичное строение для вен мышечного типа, с гладкой (без фестонов) интимой, узкой гладкомышечной медией и объемной адвентицией, между слоями отсутствуют наружная и внутренняя эластические мембраны (рис. 2, Б).

А

Б

Рис. 2. Микроструктура средней ягодичной мышцы; окраска: по методу Пикро Маллори;

А – поперечный срез; об. ×40; Б – продольный срез мышечных волокон и артерии; об. ×90; а – мышечное волокно округлой формы; б – артерия мышечного типа; в – вена мышечного типа; г – коллагеновые волокна; д – эластические волокна; е – эндотелий сосуда (интима); ж – гладкие миоциты в косом срезе (медиа); з – коллагеновые и эластические волокна в адвентиции сосуда

Microstructure of the gluteus medius muscle and blood vessels;

coloring: according to the Picro Mallory method; A – cross section; vol. ×40; Б – longitudinal section of muscle fibers and arteries; vol. ×90; a – muscle fiber of a round shape; б – artery of muscular type; в – muscle-type vein; г – collagen fibers; д – elastic fibers; e – endothelium of the vessel (intima); ж – smooth myocytes in an oblique section (media); з – collagen and elastic fibers of the vessel adventitia

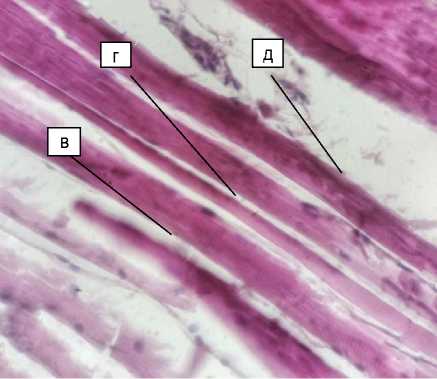

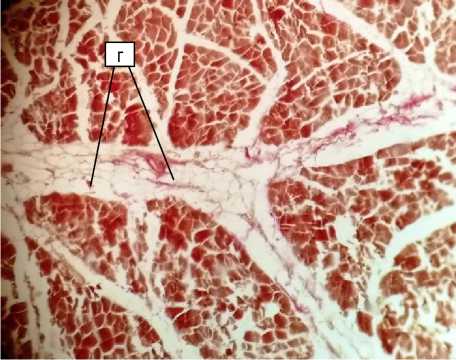

При окрашивании срезов средней ягодичной мышцы по методу Ван-Гизона выявляются скелетные поперечнополосатые мышечные волокна, связанные между собой соединительнотканным каркасом, который обеспечивает удержание волокон в пучках. В эндомизии, окружающем каждое скелетное мышечное волокно, и перимизии, разделяющем пучки первого порядка, соединительнотканная основа представлена аморфным веществом с единичными коллагеновыми волоконцами, слабо выявляемыми даже при применении специфичных для коллагеновых и эластических волокон красителей

(рис. 3, А ). Объединяясь, пучки первого порядка образуют пучки второго порядка, между которыми имеются более широкие прослойки, где в виде извилистых толстых нитей проходят коллагеновые волокна, окрашенные по методу Ван-Гизона в красный цвет. Здесь же хорошо просматриваются довольно крупные кровеносные сосуды (артерии и вены), а также встречаются скопления жировых клеток – адипоцитов, имеющих форму пчелиных сот, со светлой неокрашенной цитоплазмой и сжатым, оттесненным к цитолемме ядром (рис. 3, Б ).

А

Б

Рис. 3. Микроструктура поперечного среза средней ягодичной мышцы;

окраска: по методу Ван-Гизона; А – об. ×10; Б – об. ×40; а – мышечные волокна округлой формы – пучок первого порядка; б – крупные сосуды; в – извилистые толстые нити коллагеновых волокон в перимизии; г – скопление адипоцитов

Microstructure of a cross section of the gluteus medius muscle;

staining: according to the Van Gieson method; A – vol. ×10; Б – vol. ×40; a – muscle fibers of a rounded shape – a bundle of the first order; б – large vessels; в – winding thick threads of collagen fibers in the perimysium; г – accumulation of adipocytes

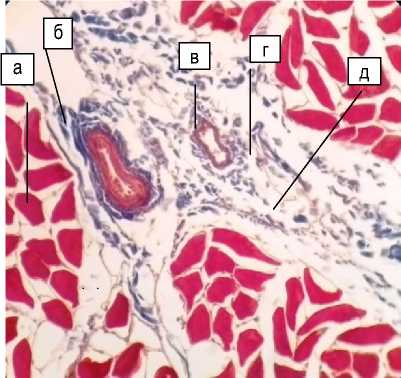

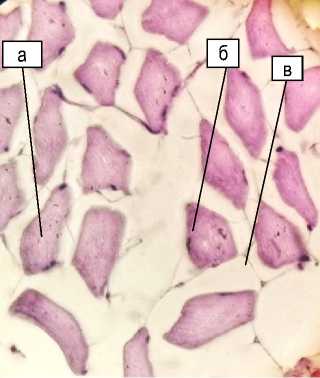

При гистохимическом исследовании скелетных мышц на гликоген с использованием ШИК-реакции выявляли PAS-положительные углеводные соединения – животный полисахарид – гликоген, который представляет собой энергетический материал, синтезируемый из глюкозы. На поперечных срезах четырехглавой мышцы бедра при большом увеличении (об. 90 х ) видны мышечные волокна, имеющие неправильную форму. Ядра, окрашенные в сине-фиолетовый цвет, лежат под сарколеммой мышечного волокна. На фоне светлой саркоплазмы гликоген выявляется в виде мелких пылевидных зерен красного цвета. Однако гликоген обнаруживается не во всех мышечных волокнах, в каких-то больше, в каких-то меньше, а в некоторых отсутствует, что указывает на то, что в четырехглавой мышце бедра имеются все типы мышечных волокон, с преобладанием быстрых (гликолитических) волокон. На препарате также выявляются тончайшие соединительнотканные волоконца, образующие эндомизий (рис. 4).

На продольных срезах средней ягодичной мышцы, окрашенных метенамин-серебром Р.А.S.M (для выявления базальных мембран), определяются частично дефрагментированные мышечные волокна, разделенные эндомизием. Каждое мышечное волокно покрыто тончайшей оболочкой-сарколеммой состоящей из двух слоев: собственно сарколеммы и базальной мембраны, окрашенной данным красителем в черный цвет. Между слоев сарколеммы залегают ядра клеток-сателитов. Ядра самого мышечного волокна черно-коричневого цвета, оттеснены миофибриллами к периферии волокна под сарколемму. Просматривается поперечнополосатая исчерченность мышечного волокна – чередование темных миозиновых и светлых актиновых участков миофибрилл. Между мышечными волокнами в виде волокнистой структуры проходят коллагеновые волокна (аргирофильные) темно-серого цвета (рис. 5). Молодые коллагеновые волокна способны восстанавливать серебро при окраске срезов солями серебра и поэтому относятся к аргирофильным. К числу аргирофильных волокон также относят преколлагеновые волокна, которые представляют собой начальную форму образования коллагеновых волокон [20].

Рис. 4. Микроструктура поперечного среза четырехглавой мышце бедра; окраска: ШИК-реакция (PAS); об. ×90;

а – мышечные волокна с зернами гликогена; б – ядра мышечных волокон; в – аморфное вещество с соединительно-тканными волоконцами (эндомизий)

Microstructure of a cross-section of the quadriceps femoris muscle; color:

CHIC reaction (PAS); vol. ×90; a – muscle fibers with glycogen grains; б – nuclei of muscle fibers; в – amorphous substance with connective tissue fibers (endomysium)

Е.С. Малышева с соавторами отмечают, что микроструктура мышечной ткани овцы, собаки, кролика и кошки имеет общие черты строения, она представлена мышечными волокнами, имеющими округлую, овальную и многогранную формы, объединенные в пучки первого, второго и третьего порядков и соединенные между собой рыхлой неоформленной соединительной тканью, осуществляющей функцию каркаса. При этом авторы отмечают, что имеются характерные видовые отличия на микроструктурном уровне, а именно мышечная ткань овец в сравнении с одноименной тканью собак отличается большей величиной диаметра первичных пучков и большим содержанием в них количества мышечных волокон, а мышечная ткань кролика в сравнении с кошкой отличается более тонким эндомизием между первичными пучками [33].

Е.С. Малышева с соавторами, изучая микроструктуру мышечной ткани у некоторых представителей отряда хищных в сравнительновидовом аспекте, установили, что морфологическая структура скелетной мускулатуры имеет некоторые характерные видовые отличия, а именно: у барсука обыкновенного и лисицы мышечная ткань состоит из мышечных волокон, объединенных в пучки первого, второго и третьего порядков, соединенных соединительной тканью, но при этом у барсука волокна в пучках расположены более компактно, нежели у лисицы, у последней более развита соединительнотканная прослойка и сеть кровеносных сосудов [8].

Г.В. Новак и Л.Ф. Бодрова, исследуя мышечную ткань северного оленя, описывают ее как многоядерную тканевую структуру, структурной единицей которой является мышечное волокно веретенообразной формы [9], тогда как наши исследования указывают на то, что у косули мышечные волокна в мышцах имеют удлиненную цилиндрическую форму.

Следует подчеркнуть, что в мышцах у исследованных нами косуль в межпучковых прослойках рыхлой соединительной ткани содержатся незначительное количество аргирофильных коллагеновых волокон и единичные эластические волокна, которые в большей степени выявляются в перимизии, тогда как в эндомизии их практически нет. Этот факт объясняет органолептические свойства мяса косули – оно нежное и по вкусовым качествам ценнее мяса других оленей [22].

На особенности гистологической структуры скелетных мышц у животных рода Ovis указывают Н.А. Волкова с соавторами., Они отмечают, что существуют определенные морфометрические различия длиннейшей мышцы спины у гибридных животных относительно овец романов- ской породы, что выражается в показателях толщины и площади мышечных волокон, ею показано повышение числа мышечных волокон на 1 мм2 среза и снижение доли соединительной ткани в структуре длиннейшей мышцы спины у межвидовых гибридов по сравнению с показателями овец романовской породы [4]. О.Л. Иконникова с соавторами отмечают, что гистоструктура длиннейшей мышцы спины у овец прикатунского типа также имеет особенности, а именно – пучки мышечных волокон имеют преимущественно округлую форму, а в эндомизии между мышечными пучками выявляются эластические и коллагеновые волокна, а также крупные кровеносные сосуды [6]. Тогда как наши исследования, проведенные на косуле, свидетельствуют о минимальном содержании волокон в эндомизии, при этом крупные кровеносные сосуды здесь не встречаются, а соединительная ткань эндомизия представлена преимущественно аморфным веществом с единичными тончайшими коллагеновыми волоконцами, слабо выявляемыми даже при применении специфичных для коллагеновых и эластических волокон красителей: по методу Ван-Гизона и Пикро Маллори. Этими методами в перимизии между пучками второго порядка мы выявляли и коллагеновые, и эластические волокна, но в минимальном количестве, при этом здесь располагались крупные кровеносные сосуды и скопления жировых клеток.

Следует отметить, что поперечнополосатая исчерченность в скелетных мышцах косули выражена в различных мышечных волокнах неодинаково, на что также указывают Г.В. Новак с соавторами, проводивший исследования мышц одомашненных северных оленях ненецкой породы [9].

Проведенные нами гистохимические исследования позволили утверждать, что в большинстве мышечных волокон исследуемых скелетных мышц косули содержатся включения гликогена, что свидетельствует об их принадлежности к быстрым (гликолитическим) волокнам. Это согласуется с данными О.Л. Иконниковой с соавторами, которые проводили гистохимический анализ длиннейшей мышцы спины у овец и выявили значительное количество зерен гликогена, но количество его в разных волокнах было неодинаково [6], что и подтверждается современной классификацией типов мышечных волокон, разработанной на основе иммунофлуоресцентного окрашивания [32]. Методом количественной гистохимии также определены различия в скелетных мышцах восточноафриканских жвачных животных [3], диких и домашних свиней [2], а также человека [1].

Рис. 5. Микроструктура продольного среза средней ягодичной мышцы;

окраска: метенамин-серебро Р.А.S.M.; об. ×100;

а – мышечные волокна; б – сарколемма с базальной мембраной;

в – поперечнополосатая исчерченность; г – коллагеновые волокна (аргирофильные)

Microstructure of a longitudinal section of the gluteus medius muscle; stain: methenamine-silver P.A.S.M.; vol. ×100; a – muscle fibers; б – sarcolemma with basement membrane;

в – striated striations; г – collagen fibers (argyrophilic)

Заключение. В результате проведенных гистологических и гистохимических исследований некоторых скелетных мышц тазовой конечности (средней ягодичной мышцы и четырехглавой мышцы бедра) косули нами установлено, что они представлены типичной поперечнополосатой мышечной тканью, разделенной на пучки первого и второго порядка, прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, это в целом характерно для скелетных мышц животных класса млекопитающих и в частности для диких промысловых животных.

Установлено, что у косули мышечные волокна в мышцах имеют удлиненную цилиндрическую форму. Также в мышцах у исследованных нами косуль в межпучковых прослойках рыхлой соединительной ткани содержится незначительное количество аргирофильных коллагеновых волокон и единичные эластические волокна, которые в большей степени выявляются в перимизии, тогда как в эндомизии их практически нет. Этот факт объясняет органолептические свойства мяса косули – оно нежное и по вкусовым качествам ценнее мяса других оленей.

Результаты исследования свидетельствуют о минимальном содержании волокон в эндомизии, при этом крупные кровеносные сосуды здесь не встречаются, а соединительная ткань эндомизия представлена преимущественно аморфным веществом с единичными тончайшими коллагеновыми волоконцами, слабо выявляемыми даже при применении специфичных для коллагеновых и эластических волокон красителей: по методу Ван-Гизона и Пикро-Маллори. Поперечнополосатая исчерченность в скелетных мышцах косули выражена в различных мышечных волокнах неодинаково. В большинстве мышечных волокон исследуемых скелетных мышц косули содержатся включения гликогена, что свидетельствует об их принадлежности к быстрым (гликолитическим) волокнам.

Таким образом, гистологические и гистохимические исследования скелетных мышц являются важным инструментом в ветеринарной медицине для идентификации структурных компонентов мышечной ткани не только у домашних, но и у диких животных, в частности у косуль, с определением их функционального назначения, что является теоретической основой для сравнительной морфологии диких промысловых животных, а также для проведения практических исследований в области ветеринарносанитарной и судебной ветеринарной экспертиз.