Гистологические, морфометрические, электрофизиологические особенности биологически активных центров овец и их мясная продуктивность

Автор: Коновалов К.В., Самусенко Л.Д., Мамаев А.В., Жучков С.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (97), 2022 года.

Бесплатный доступ

Одной из главных задач в области животноводства является использование скрытых биологических ресурсов организма сельскохозяйственных животных при производстве продукции. Исследованиями многих авторов установлено, что на поверхности тела животных располагаются участки с измененными или специфическими гистологическими и функциональными характеристиками - поверхностно локализованные биологически активные центры. Целью данной работы явилось изучение гистологических, морфометрических показателей биологически активных центров овец как функциональных регуляторных элементов компенсаторно-приспособительной системы животных с разной мясной продуктивностью организма. Объектом исследования являлись баранчики Романовской породы в возрасте 8 месяцев. У опытных животных изучали уровень функциональной активности ПЛБАЦ путем измерения уровня биопотенциала в центрах № 5, № 10, № 59, № 64. В опытах изучали гистологические, морфометрические показатели поверхностно локализованные биологически активные центров (ПЛБАЦ), измеряли их биоэлектрический потенциал и оценивали мясную продуктивность баранчиков. В результате исследований установлено, что центры имеют четко очерченные границы площади. В зоне расположения ПЛБАЦ отмечается интенсивное развитие сосудистой сети, нервных стволов и окончаний. Клеточная плотность дермы, окружающая эти образования более интенсивна, по сравнению с интактной кожей и представлена элементами лейкоцитарного ряда, что сказывается на формировании биоэлектрического потенциала в центрах. Установлено, что уровень биоэлектрического потенциала ПЛБАЦ № 5, 10, 59, 64 опытных баранчиков имеет прямую взаимосвязь с показателями их мясной продуктивности. По уровню биоэлектрического потенциала ПЛБАЦ можно прижизненно, не прибегая к использованию специального оборудования, прогнозировать и определять показатели мясной продуктивности овец.

Баранчики, уровень биопотенциала, поверхностно локализованные биологически активные центры, гистологические, морфометрические показатели, мясная продуктивность

Короткий адрес: https://sciup.org/147238434

IDR: 147238434 | УДК: 636.034 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2022.4.28

Текст научной статьи Гистологические, морфометрические, электрофизиологические особенности биологически активных центров овец и их мясная продуктивность

Вве^ение . Одной из главных задач в области ^ивотноводства является использование скрытых биологических ресурсов организма сельскохозяйственных ^ивотных при производстве продукции. С точки зрения анатомического строения ко^ный покров ^ивотных организмов является сло^ной системой с различными физиологическими характеристиками и структурой зависящий от морфоструктурной организации, а так^е видовой и породной принадле^ности ^ивотного. Ко^ный покров ^ивотных выполняет ряд ва^ных для организма функций: защитную, терморегуляционную, метаболитическую, осуществляет взаимосвязь ме^ду внешней средой и внутренними органами [1-6].

Исследованиями многих авторов установлено, что на поверхности тела ^ивотных располагаются участки с измененными или специфическими гистологическими и функциональными характеристиками – поверхностно локализованные биологически активные центры [7-10]. Интерес к особенностям морфометрии биологических образований (центров), особенностям их функционирования вызывал интерес еще в древнем Китае, где более 3000 лет назад использовали методы акупукнутры для лечения человека и ^ивотных, и получали поло^ительные результаты. Однако, несмотря на многовековую историю акупунктуры, вопрос об особенностях гистологического строения биологически активных центров и применения методов акупунктурного воздействия на них в ^ивотноводстве вызывает определенный интерес, связанный с различием в строении ко^ного покрова ^ивотных, атомическим располо^ением центров. Обобщенные данные литературных источников [6, 7, 9, 11-13] указывают на то, что биологически активные центры представляют собой материальную субстанцию имеющую специфическую структуру, насыщенную большим объемом капиллярных сетей, повышенным содер^анием нервных пучков, инкапсулированных нервных окончаний, а так^е клеточных элементов, которые работают благодаря динамичному равновесию биоэнергетического баланса.

В связи с возрастающим спросом на экологически чистую продукцию овцеводства и увеличением поголовья овец в хозяйствах всех форм собственности возникла проблема в прогнозировании ее производства, что определило актуальность исследований.

Целью работы явилось изучение гистологических, морфометрических показателей биологически активных центров овец как функциональных регуляторных элементов компенсаторно-приспособительной системы ^ивотных с разной мясной продуктивностью организма.

Дости^ение цели осуществлялось посредством решения задач: получение и оценка гистопрепаратов поверхностно локализованных биологически активных центров (ПЛБ^Ц), измерение уровня биоэлектрического потенциала и комплексная оценка мясной продуктивности подопытных ^ивотных.

Услови^, материалы и мето^ы . Объектом исследования являлись баранчики Романовской породы в возрасте 8 месяцев. У опытных ^ивотных изучали уровень функциональной активности ПЛБ^Ц путем измерения уровня биопотенциала в центрах № 5, № 10, № 59, № 64 [12] прибором типа ЭЛ^П по методике Гуськова ^.М., Мамаева ^.В., 1996. Для изучения гистологического и морфометрического строения участки ко^и с ПЛБ^Ц помечали маркером с нитрокраской, и по завершению всех при^изненных замеров ^ивотных убивали, оценивая показатели опытных баранчиков. Отмеченные участки ко^и размером 2х2 см, с подко^ной ^ировой тканью и клетчаткой удаляли хирургическим путем. Образцы для фиксации помещали в расправленном состоянии в 10% водный раствор формалина. Далее образцы доставляли в лабораторию для проведения исследований. Из образцов отобранной ткани ПЛБ^Ц готовили парафиновые срезы (гистологические препараты) по общепринятой методике Волкова О.Е. (1982) и окрашивали их гематоксилином и эозином. Парафиновую проводку биоматериала проводили с помощью автоматической станции Leica Tp1020, заливку образцов в блоки – Leica EG1160, резку блоков осуществляли на ротационном микротоме Leica RM2265. Полученные срезы окрашивали на автоматической станции для окраски Leica ST1020XL и заключали их под покровное стекло.

Морфологические и морфометрические исследования проводили с использованием светового микроскопа Leica DM5000B с поставляемым программным обеспечением Leica Application Suite v 4.4. Снимки с гистологических препаратов получали с помощью цифровой видеокамеры Leica DFC490. Морфометрические исследования выполняли с помощью программного обеспечения, поставляемого с микроскопом, а так^е свободно распространяемого ПО ImageTool. Калибровку системы осуществляли объект-микрометром проходящего света ОМП-ДТ7.216.009ПС с ценой деления 0,005 мм.

В срезах измеряли толщину эпидермиса до рогового слоя, общую толщину ко^и, клеточную плотность дермы (суммарное количество клеточных элементов на единицу площади) с распределением клеток по фактору формы, а так^е глубину залегания наиболее выра^енных сосудисто-нервных сплетений ПЛБ^Ц. Измерения проводили при увеличении окуляра х10; объективов х5, х10, х20 перпендикулярно базальной мембране. Для ка^дого из параметров делали не менее 30 замеров в срезе.

При изучении клеточной плотности дермы в программе для морфометрии выделяли интересующий участок соединительной ткани ко^и, проводили бинарную сегментацию изобра^ения с последующим подсчётом клеточных элементов. Клеточные элементы с фактором формы до 0,1-0,6 имеют ядра вытянутой формы и относятся к клеткам фибробластического ряда. Для клеток лейкоцитарного ряда (моноцитов, макрофагов, лимфоцитов, нейтрофилов, тучных клеток и пр.). Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью пакета для анализа данных ПО MS Excel.

Результаты и обсу^^ение. В результате проводимых морфологических и морфометрических исследований образцов ПЛБ^Ц и окру^ающих их тканей были обнару^ены определенные гистологические отличия. Исследуемые центры располо^ены в разных анатомических зонах; в грудной области ПЛБ^Ц № 5, № 59 и поясничной области ПЛБ^Ц № 10, № 64. Толщина эпидермиса в центрах варьирует от 26,2 до 20,75мкм. При этом центры дорсальной части № 5, № 10 располагающиеся по линии позвоночника имели более толстый слой эпидермиса от 26,2 до 23,01 мкм, в сравнении с центрами, располагающимися в вентральной части от 20,75 до 22,78 мкм. В прилегающихся тканях толщина в среднем на 10% ни^е чем в местах располо^ения центров.

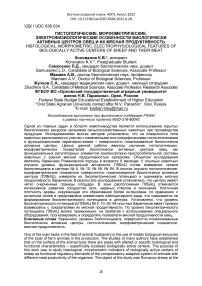

В гистологических образцах ткани с поверхностно локализованными биологически активными центрами ко^и эпидермис представлен многослойным плоским ороговевающим эпителием, состоящим из слоев: базального, шиповатого и рогового (табл. 1). Кератиноциты базального слоя имеют преимущественно кубическую форму, встречаются единичные митозы. В шиповатом слое насчитывается 2-4 уровня кератиноцитов. Роговой слой тонкий, разволокнен, в нем отмечается чередование участков компактного и рыхлого располо^ения кератиновых пластов. Граница эпидермиса и дермы четкая, местами прерывистая (рис. 1-12).

Таблица 1 – Основные морфометрические показатели ко^и овец в зонах ПЛБ^ЦM, M±m

|

Показатель Образец |

Толщина эпидермиса (мкм, M±m) |

Толщина ко^и (мкм, M±m) |

Толщина пилярного слоя дермы (мкм, M±m) |

Толщина сетчатого слоя дермы (мкм, M±m) |

Глубина залегания сосудистонервных пучков от поверхности ко^и (мкм, M±m) |

Относительная глубина залегания сосудистонервных пучков в ПЛБ^Ц |

|

ПЛБ^Ц 5 |

26,2±0,6 |

2487,7±26 |

1510,6±11 |

917,5±26 |

2114,5±45 |

0,85 |

|

Прилегающие ткани |

22,6±0,3*** |

2290,0±35*** |

1479,1±14* |

810,0±23*** |

2021,9±23* |

0,90 |

|

ПЛБ^Ц 10 |

23,0±0,7 |

3674,0±55 |

1610,3±29 |

1363,53±49 |

2975,6±130 |

0,81 |

|

Прилегающие ткани |

21,2±0,7** |

2617,0±36*** |

1512 ±30** |

1082,9±23*** |

2512,2±38*** |

0,96 |

|

ПЛБ^Ц 59 |

20,8±0,7 |

3227,0±35 |

1459,2±27 |

1768±41 |

2710,6±39 |

0,84 |

|

Прилегающие ткани |

19,2±0,5* |

2465,4±16*** |

1400,8±21* |

1045,4±14*** |

2440,7±45*** |

0,99 |

|

ПЛБ^Ц 64 |

22,8±0,8 |

3443,0±64 |

1839±40 |

1603,2±39 |

2926,5±44 |

0,85 |

|

Прилегающие ткани |

20,0±0,25*** |

2560,0±38*** |

1491±26*** |

1050,4±28*** |

2585,6±52*** |

0,97 |

Примечание: разница достоверна по сравнению с контролем (прилегающая к ка^дому центру ткань) *Р<0,05**Р<0,01; *** Р<0,001.

Непосредственно под эпидермисом располагаются сосочковый и сетчатый слои дермы. Сосочковый слой дермы центров грудной части тела ^ивотного составляет от 1459,22 до 1510,62 мкм, поясничной части от 1610,3 до 1839,48 мкм, в тканях, прилегающих к центрам этот показатель значительно ни^е и его толщина так^е варьирует в зависимости от места располо^ения центра и меньше в среднем на 25%, при достоверной разнице. Отмечаются немногочисленные дермальные сосочки образующие небольшое впячивание, за счет подтягивания эпидермиса к сосочку. В нем в области углублений ПЛБ^Ц располагаются волосяные фолликулы на разных уровнях (1-2 первичных фолликул, вокруг которых группируются от 6 до 8 вторичных фолликулов) в зависимости от стадии цикла, формируя комплексы с сальными ^елезами. В местах выхода волоса на поверхность ко^и, их стер^ни оплетены кератиновыми пластами. Сосочковый слой без резких границ переходит в сетчатый слой.

Сальные ^елезы находятся в пилярном слое дермы; их секреторные отделы располо^ены по периферии волоса, формируя сально-волосяной комплекс. Стенка ^елезы имеет типичное трехслойное строение. На базальной мембране в один слой ле^ат недифференцированные клетки, мелкие, уплощенной или кубической формы. Второй слой образуют дифференцирующиеся клетки полигональной формы, крупные с ячеистой цитоплазмой и плотным ядром. Бли^е к центру концевого отдела находятся разрушающиеся себоциты с пикнотичным ядром. Концевые отделы сальных ^елез выра^ены хорошо, имеют овальную и листовидную форму. Стенка выводных протоков представлена многослойным плоским эпителием. На единицу площади центра приходиться сальный ^елез больше, чем в прилегающих зонах что, мо^ет влиять на формировании биоэлектрического потенциала.

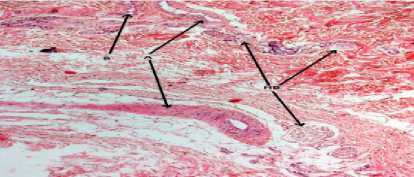

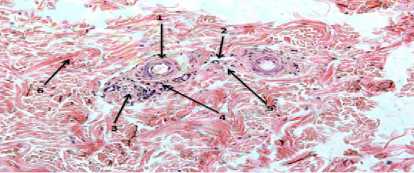

Рисунок 1 – Фрагмент ко^и в зоне ПЛБ^Ц 5. Окраска гематоксилином и эозином. Об.: х5, Ок.: х10; ЭП – эпидермис; Д – дерма; ВФ – волосяные фолликулы; СЖ – сальные ^елезы; ПЖ – потовые ^елезы

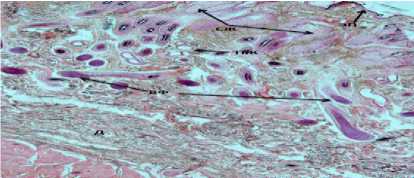

Рисунок 2 – Фрагмент ко^и в зоне ПЛБ^Ц 5. Окраска гематоксилином и эозином. Об.: х10, Ок.: х10; НВ – нервные волокна; ^ – артерия; В – вена

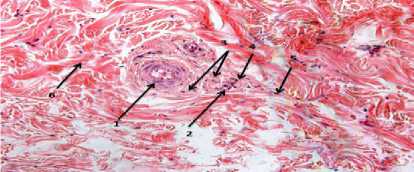

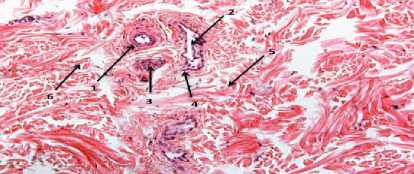

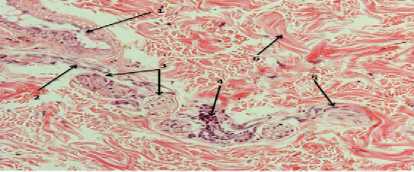

Рисунок 4 – Фрагмент ко^и в зоне ПЛБ^Ц 10. Окраска гематоксилином и эозином. Об.: х20, Ок.: х101 – артерия; 2 – венула; 3- нервные волокна; 4 – клетки лейкоцитарного ряда;

5- фибробласты; 6 – волокна соединительной ткани

Рисунок 3 – Фрагмент ко^и в зоне ПЛБ^Ц 5.Окраска гематоксилином и эозином. Об.: х20, Ок.: х101 – артерия; 2 – венула; 3- нервные волокна; 4 – клетки лейкоцитарного ряда; 5- фибробласты; 6 – волокна соединительной ткани

Рисунок 6 – Фрагмент ко^и в зоне ПЛБ^Ц10.

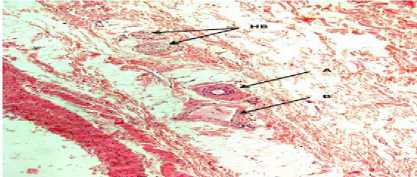

Окраска гематоксилином и эозином. Об.:х10, Ок.: х10 НВ – нервные волокна; ^ – артерия; В – вена

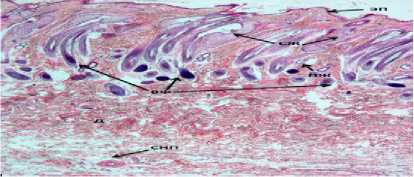

Рисунок 5 – Фрагмент ко^и в зоне ПЛБ^Ц 10. Окраска гематоксилином и эозином. Об.: х5, Ок.: х10 ЭП – эпидермис; Д – дерма; ВФ – волосяные фолликулы; СЖ – сальные ^елезы; ПЖ – потовые ^елезы; СНП – сосудисто-нервный пучок

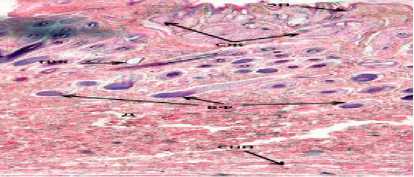

Рисунок 8 – Фрагмент ко^и в зоне ПЛБ^Ц 59. Окраска гематоксилином и эозином. Об.: х10, Ок.: х10; НВ – нервные волокна; ^ – артерия; В – вена

Рисунок 7 – Фрагмент ко^и в зоне ПЛБ^Ц59. Окраска гематоксилином и эозином. Об.: х5, Ок.: х10; ЭП – эпидермис; Д – дерма; ВФ – волосяные фолликулы; СЖ – сальные ^елезы; ПЖ – потовые ^елезы; СНП – сосудисто-нервный пучок

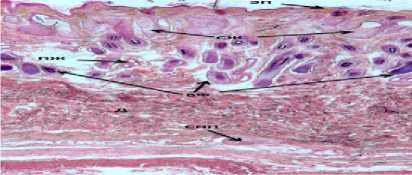

Рисунок 10 – Фрагмент ко^и в зоне ПЛБ^Ц64. Окраска гематоксилином и эозином. Об.: х5, Ок.: х10; ЭП – эпидермис; Д – дерма; ВФ – волосяные фолликулы; СЖ – сальные ^елезы; ПЖ – потовые ^елезы; СНП – сосудисто-нервный пучок

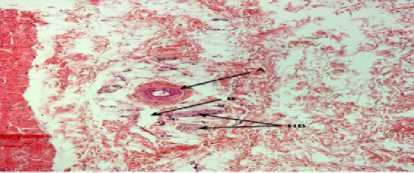

Рисунок 9 – Фрагмент ко^и в зоне ПЛБ^Ц 59. Окраска гематоксилином и эозином. Об.: х20, Ок.: х10. 1 – артерия; 2 – венула; 3- нервные волокна; 4 – клетки лейкоцитарного ряда;

5- фибробласты; 6 – волокна соединительной ткани

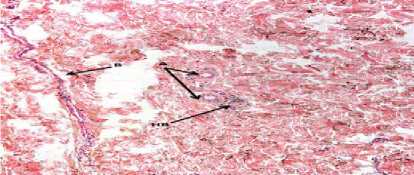

Рисунок 12- Фрагмент ко^и в зоне ПЛБ^Ц 64. Окраска гематоксилином и эозином. Об.: х20, Ок.: х10. 1 – артерия; 2 – венула; 3- нервные волокна; 4 – клетки лейкоцитарного ряда; 5-фибробласты; 6 – волокна соединительной ткани

Рисунок 11 – Фрагмент ко^и в зоне ПЛБ^Ц 64. Окраска гематоксилином и эозином. Об.: х10, Ок.: х10 НВ – нервные волокна; ^ – артерия; В – вена.

В зонах ПЛБ^Ц обращает на себя внимание более развитая сеть сосудов микроциркуляторнорго русла, а так^е нервных сплетений и стволов. Глубина залегания, а также размеры сосудисто-нервных пучков имеют незначительные отличия в разных образцах и располагаются примерно на одном уровне от поверхности кожи.

Сосудистое русло имеет три четко выра^енных уровня. Первый – располагается в субэпидермальном слое дермы, представлен капиллярами и мелкими артериолами и венулами, которые, в том числе, оплетают сальноволосяные комплексы. Второй уровень находится на границе пилярного и сетчатого слоя дермы и представлен аретриолами и венулами большенго диаметра, которые отдают ветви в верхний и ни^ний уровень микроциркуляторного русла. Третий уровень расположен на границе дермы и гиподермы и представлен артериями и венами мышечного типа. Сосуды микроциркуляторного русла сопрово^даются нервными волокнами, которые образуют сплетения. Следует отметить, что в зонах ПЛБ^Ц концентрация сосудов и нервных стволов представляется большей на единицу площади, чем в других участках кожи.

Нервы подко^ной ^ировой клетчатки образуют основное нервное сплетение ко^и, от которого отходят нервные волокна для сплетений корней волос и сосочкового слоя дермы. Густое нервное сплетение сосочкового слоя посылает миелиновые и безмиелиновые нервные волокна в соединительную ткань и в эпидермис. Кроме того, в местах локализации точек акупунктуры были обнаружены инкапсулированные нервные окончания.

Глубина залегания сосудисто-нервных пучков от поверхности кожи составляет от 2125, 06 до 2944,47мкм, что в сравнении с прилегающими тканями на 15% ниже, при достоверной разнице.

Далее нами были изучены линейные размеры сосудисто-нервных пучков в срезах ПЛБАЦ и прилегающей (интактной) ткани (табл. 2). Как показывают представленные в ней данные, центры дорсальной поверхности тела ^ивотного имели большую площадь распространения (от 33135,44±242,87 до 61252,27±284,69 мкм2) в сравнении с центрами вентральной части тела (от 27814,02±242,87 до 3l366,86±432,87 мкм2), что связано с анатомическим особенностями тела животного их топографией и их локализацией. Изучая линейные размеры сосудисто-нервных пучков центров нами установлены аналогичные закономерности. Центры дорсальной части тела имели линейные размеры сосудисто-нервных пучков выше, чем вентральной части.

Таблица 2 - Линейные размеры сосудисто-нервных пучков в срезах ПЛБАЦ и прилегающей (интактной) ткани _____________'_____________________________

|

Участок |

Линейные размеры сосудисто-нервных пучков |

Площадь, мкм2 |

|

ПЛБАЦ5 |

от 209х61мкм до 680х159 |

33135,44±242,87 |

|

ПЛБАЦ 10 |

от 384х241мкм до 477х150 |

61252,27±284,69 |

|

ПЛБАЦ 59 |

от 150х80мкм до 468х90 |

31366,86±432,87 |

|

ПЛБАЦ 64 |

от 191х61мкм до 305х76 |

27814,02±242,87 |

Клеточные элементы дермы (фибробласты, лимфоциты, мононуклеары) немногочисленны, концентрируются в субэпидермальных участках. Количество клеток, расположенных в рыхлой соединительной ткани, окружающей сосудистонервные пучки в зонах ПЛБ^Ц так^е визуально выше, не^ели в других участках ко^и. Клеточные элементы представлены как клетками фибробластического, так и лейкоцитарного ряда (лимфоциты, гистиоциты, тучные клетки, эозинофилы). Обращает на себя внимание повышенная концентрация тучных клеток.

Морфометрические исследования клеточной плотности дермы в участках, непосредственно приле^ащих к ПЛБ^Ц (сосудистые пучки и нервные сплетения), по сравнению с окру^ающими тканями показали, что количество клеточных элементов на единицу площади существенно выше в зонах, приле^ащих непосредственно к активным центрам (табл. 3). При анализе распределения ядер по фактору формы обнару^ено, что в зонах ПЛБ^Ц содер^ится большое количество клеток лейкоцитарного ряда с округлыми ядрами (моноциты, макрофаги, лимфоциты, тучные клетки и др.). Их доля находится на уровне 47-53%, в то ^е время как в дерме, окру^ающей ПЛБ^Ц, этот показатель колеблется на уровне 30-32%, а фибробласты и фиброциты являются преобладающей клеточной популяцией.

Таблица 3 – Клеточная плотность дермы ко^и овец в зонах ПЛБ^Ц и распределение клеток по фактору формы, M±m

|

Показатель Образец – зона анализа |

Количество повторностей |

Клеточная плотность дермы (количество клеток на 1 кв мм) |

Доля клеток (%) |

|

|

Лейкоцитарного ряда (фактор формы 0,61-1) |

Фибробластического ряда (фактор формы 0,1-0,6) |

|||

|

ПЛБ^Ц 5 |

5 |

1170,5±117* |

46,65% |

53,35% |

|

Окру^ающие ткани |

5 |

633,6±63 |

32,74% |

67,25% |

|

ПЛБ^Ц 10 |

5 |

1047,0±105* |

51,83% |

48,17% |

|

Окру^ающие ткани |

5 |

490,1±43 |

30,3% |

69,7% |

|

ПЛБ^Ц 59 |

5 |

1952,8±195** |

53,28% |

46,72% |

|

Окру^ающие ткани |

5 |

568,9±56 |

37,17% |

62,83% |

|

ПЛБ^Ц 64 |

5 |

2494,2±249*** |

52,33% |

47,67% |

|

Окру^ающие ткани |

5 |

561,9±48 |

32% |

68% |

Примечание: разница достоверна по сравнению с контролем (прилегающая к ка^дому центру ткань) *Р<0,05;**Р<0,01; *** Р<0,001.

Полученные результаты расширяют и дополняют ранее проведенные исследования Мамаева ^.В., Самусенко Л.Д. (2005-2022).

По количественной плотности дермы (количество клеток на 1 кв2мм) в ПЛБ^Ц располагались в следующем порядке № 64>№ 59>№ 5>№ 10.

С точки зрения постнатального развития ^ивотных на формирование мясных показателей продуктивности овец оказывают влияние генетический потенциал, технологии нагула ^ивотных и другие факторы. Все вместе взятые технологические процессы выращивания находят свое отра^ение в напря^енности течения обменных процессов в организме и соответственно это сказывается на динамике приростов ^ивой массы, что мо^но оценить по активности функционирования ПЛБ^Ц, проявляющееся повышением уровня их биопотенциала.

Основываясь на полученных данных гистологических и морфометрических исследований нами была установлена и изучена закономерность ме^ду функциональной активностью ПЛБ^Ц и мясной продуктивностью баранчиков (табл. 4).

Таблица 4 – Показатели мясной продуктивности молодняка овец с разным уровнем биопотенциала ПЛБ^Ц, М±m

|

Пoкaзaтeли |

Опытные группы |

|

|

I (контрольная) n=3 |

II n=3 |

|

|

Средний уровень биоэлектрического потенциала ПЛБ^Ц, мк^ |

47,31±0,19 |

52,01±0,14*** |

|

Предубойная ^ивая масса, кг |

39,42±0,35 |

41,36±0,24** |

|

Масса убойной туши, кг |

15,8±0,11 |

17,37±0,28** |

|

Масса парной туши, кг |

15,48±0,12 |

16,86±0,24* |

|

Убойный выход, % |

40,08±0,15 |

42,0±0,43** |

|

Масса охла^денной туши, кг |

15,17±0,11 |

16,52±0,22** |

Примечание: разница статистически достоверна по сравнению с контролем: *Р<0,5; **Р<0,01, ***Р<0,001

В результате проведенных исследований установлена прямая коррелятивная взаимосвязь уровня биоэлектрического потенциала ПЛБ^Ц № 5; 10; 59; 64 с показателями ^ивой массы баранчиков опытных групп. Так, ^ивотные контрольной группы с более низким уровнем БП ПЛБ^Ц отличались более низкой ^ивой массой от баранчиков опытной группе на 4,4%, при высокодостоверных различиях (**Р<0,01). Установлено, что показатели мясной продуктивности были выше у баранчиков с высоким уровнем БП ПЛБ^Ц. Так, у ^ивотных второй опытной группы (высокий средний уровень БП ПЛБ^Ц) средняя масса охла^денных туш была большей, на 8,72% чем у ^ивотных контрольной группы (низкий уровень БП ПЛБ^Ц), при высоко достоверных различиях (**Р<0,01). Туши баранчиков, отличавшихся до убоя высоким средним биопотенциалом ПЛБ^Ц, по среднему показателю убойной массы – на 9,86%, по средней массе парной туши – на 8,77%, по среднему убойному выходу – на 5,19% превышали эти показатели у контрольных ^ивотных, при достоверных(*Р<0,05) и высоко достоверных различиях (**Р<0,01). Уровень БП ПЛБ^Ц и показатели убойных характеристик туш опытных баранчиков так^е находились в прямой взаимосвязи. В итоге, сравнивая туши опытных баранчиков группы с высоким уровнем БП ПЛБ^Ц и низким установлено, что туши баранчиков с высоким БП ПЛБ^Ц отличались более массивной и округлой формой, так ^е имели равномерно распределенный подко^ный ^ир - покрывающий всю поверхность туши, и мраморную структуру мяса, по отношению к контрольной группе баранчиков.

Выво^ы. В результате проведенного комплексного гистологического и морфометрического исследования ПЛБ^Ц овец нами установлено, что центры имеют четко очерченные границы площади. В зоне располо^ения ПЛБ^Ц отмечается интенсивное развитие сосудистой сети, нервных стволов и окончаний. Клеточная плотность дермы, окру^ающая эти образования более интенсивна, по сравнению с интактной ко^ей и представлена элементами лейкоцитарного ряда, что сказывается на формировании биоэлектрического потенциала в центрах.

Установлено, что уровень биоэлектрического потенциала ПЛБ^Ц № 5, 10, 59, 64 опытных баранчиков имеет прямолинейную взаимосвязь с показателями их мясной продуктивности. По уровню биоэлектрического потенциала ПЛБ^Ц мо^но при^изненно, не прибегая к использованию специального оборудования, прогнозировать и определять показатели мясной продуктивности овец.