Гистологический анализ легких и легочных лимфоузлов у телят респираторной формой болезни

Автор: Галиуллин А.К., Залялов И.Н., Гумеров В.Г., Гериш Ашуак, Константинова И.С., Булатова Э.Н., Кириллов Е.Г., Заикина Е.А.

Статья в выпуске: 2 т.246, 2021 года.

Бесплатный доступ

С целью выявления патоморфологических изменений были выполнены гистологические исследования легких телят двух групп. Телята первой группы были больны парагриппом, а во вторую группу выделили телят с острым течением катарально-гнойной бронхопневмонии с клиническими признаками хронической и острой легочной патологии. В работе были использованы клинические и гистологические методы исследования. Установленные патоморфологические изменения в легких телят первой группы в виде хронической межуточной бронхопневмонии, сопровождаемой компенсаторной хронической альвеолярной эмфиземой, образованием из эпителия альвеол многоядерных симплатов и многоклеточных синцитиев, а также смешанных цитопатических форм респираторного эпителия - симпластов-синцитиев являются характерными цитологическими признаками хронической пара-гриппозной инфекции. Обнаружение локальных утолщений стенок бронхов вследствие пролиферации многорядного эпителия и инфильтрации его подслизистой основы лимфоидными клетками с сужением профилей просвета, также подтверждает парагриппозную этиологию изменений, возникших в легких. Отмеченные проявления бронхопневмонии проявлялись с максимальной выраженностью в наиболее вентилируемых сердечных и диафрагмальных долях легких больных телят. Хронический воспалительный процесс в легких при парагриппе осложнялся фибринозным плевритом, а также пери- и эндокардитами, миокардиодистрофией с нарушением структуры кардиомиоцитов и атипичных клеток сердца. В легочных лимфатических узлах больных парагриппом телят отмечали умеренно выраженную гиперплазию клеток лимфоидной ткани с наличием вторичных лимфатических узелков, отдельные из которых имели выраженную структуру темной клеточной периферии и широкую насыщенную клетками герминативную зону. У телят второй группы с острым течением катарально-гнойной бронхопневмонии обнаружить вышеуказанные цитопатические изменения в воздухоносных путях и респираторном отделе легких не удалось. Патологические изменения в легких носили преимущественно экссудативный характер, были представлены серозным альвеолитом, катаральногнойной бронхопневмонией с поражением передних и сердечных долей органа. Непродолжительное течении болезни сопровождалось слабым уровнем пролиферации клеток лимфоидной ткани в легочных лимфатических узлах.

Парагрипп-3, крупный рогатый скот, симпласт, синцитий, легкие, лимфоузлы

Короткий адрес: https://sciup.org/142229146

IDR: 142229146 | УДК: 619:616.9:616.24 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-246-2-35-42

Текст научной статьи Гистологический анализ легких и легочных лимфоузлов у телят респираторной формой болезни

Болезни респираторных органов крупного рогатого скота имеют многоэтиологический характер, в котором, наряду с такими этиологическими агентами, как вирус и бактерии, задействованы факторы риска, связанные с окружающей средой. К респираторным болезням вирусной этиологии относятся такие болезни, как синцитиальный вирус, вирус диареи, вирус парагриппа-3, вирус инфекционного рино-трахеита и др. [2, 4], именно они являются одной из основных причин возникновения болезни среды крупного рогатого скота во всем мире, вызывая серьезные экономические потери.

Вирус парагриппа-3 крупного рогатого скота, входящий в эту группу, является одним из основных возбудителей респираторных болезней особенно у молодняка [3, 5].

Это РНК-содержащий вирус, относится к роду парамиксовириди, поражающий центральную нервную и дыхательную систему, способствующий повреждению тканей у телят. Также он может стать причиной, приводящей к тяжелой бронхопневмонии от вторичной бактериальной инфекции [6].

К респираторным болезням восприимчивы более 80 % молодняка крупного рогатого скота до 1 года, а 7,2-15,6 % телят переболевают повторно. Причиной широкого распространения болезни на территории Российской Федерации, является мас- совый завоз племенного скота в 70 и 80 годы прошлого столетия из европейских стран [1].

Материал и методы исследований. С целью выявления патоморфологи-ческих изменений были выполнены гистологические исследования легких телят двух групп. Телята первой группы были больны парагриппом, а во вторую группу отнесли телят с острым течением катарально-гнойной бронхопневмонии, с клиническими признаками хронической и острой легочной патологии. Кусочки легких из пораженных долей, легочных лимфатических узлов, а также плевры, перикарда и миокарда были фиксированы в 10 % нейтральном формалине, обезвожены в этаноле восходящей плотности, уплотнены заключением в парафин при температуре 56 ºС. Гистологические срезы толщиной 8 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Изготовленные гистологические срезы изучали при помощи светооптического микроскопа CarlZeissJena выбранные участки фотографировали фотокамерой SonyCyber-shot.

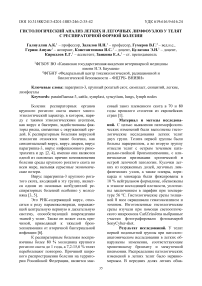

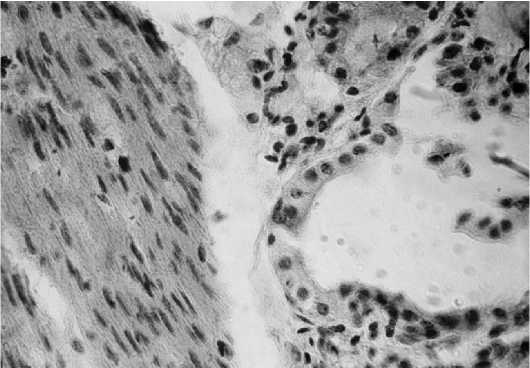

Результат исследований. У телят первой подопытной группы при патологоанатомическом исследовании в легких обнаружены изменения, соответствующие хроническому бронхиту и межуточной пневмонии. Распределение патологических изменений в легких телят было неравномерным. В передних долях легких обна- руживали умеренно выраженные проявления межуточной пневмонии в виде неравномерного утолщения межальвеолярных перегородок, за счет их инфильтрации лимфоидными клетками, макрофагами и пролиферации респираторного эпителия. Местами возникали очаги разрывов альвеолярных септ (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Интерстициальная пневмонии. Хроническая альвеолярная эмфизема. Окраска гематоксилином и эозином. Х 14

Преимущественно в мелких бронхах отмечали очаги трансформации эпителия в клетках с признаками гиперсекреции слизи, кариопикноза, вакуолизации цитоплазмы и десквамации. Местами обнаруживали очаги пролиферации бронхиального эпителия, инфильтрации его подслизистой основы лимфоидными клетками, единичными плазмоцитами и эозинофильными гранулоцитами. В результате деструкции бронхиального эпителия, включая бокаловидные и реснитчатые клетки с ее му-коциллиарным аппаратом, объем катаральной массы в просвете значительно, а местами полностью отсутствовал. В большинстве мелких бронхов просветы заполнялись слущенными эпителиоцитами с выраженными признаками вакуольной дистрофии и некробиоза. В воздухоносных путях большего диаметра возникали очаги сдавливания просветов, вследствие обильной инфильтрации подслизистой основы и слизистой оболочки лимфоидными клетками с примесью плазматических клеток и единичных эозинофильных гранулярных лейкоцитов. В результате локальных нарушений дренажной функции бронхов появлялись очаги ателектазов, а в смежных участках – очаги компенсаторной хронической альвеолярной эмфиземы. Периб- ронхиальные и периваскулярные участки в передних долях легких насыщались макрофагами и лимфоидными клетками, что являлось проявлением хронической интерстициальной пневмонии.

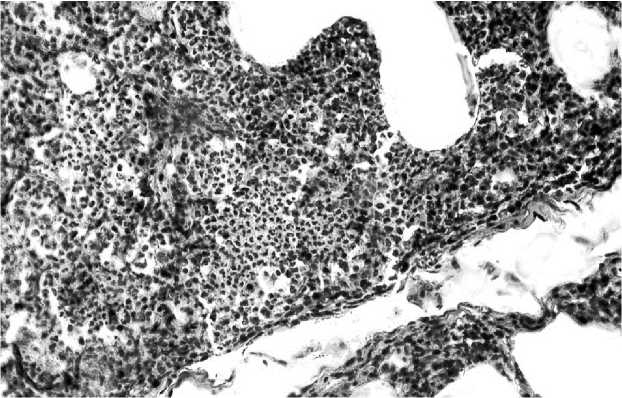

Наиболее выраженные проявления патологии легких у телят первой группы отмечали в сердечных и диафрагмальных долях. Хроническая катаральная бронхопневмония сопровождалась обширными клеточными инфильтратами в периброн-хиальных и периваскулярных областях, создающими участки апневматоза. В большинстве бронхов и бронхиол сердечных и диафрагмальных долей обнаруживали проявления избыточной регенерации многорядного эпителия с образованием скоплений клеток в виде локальных утолщений. Составляющий эти участки многорядный эпителий утрачивал полярную дифференциацию, а в ядрах клеток отмечался кариопикноз. Цитоплазма отдельных эпителиоцитов в середине этих утолщений отличалась оксифильностью и расположением в ее центре деформированного ги-перхромного ядра. В участках утолщений бронхов апикальная область некоторых эпителиоцитов частично отторгалась, в других клетках наблюдался кариолизис и они приобретали вакуолизированный вид.

Необратимый деструктивный клеточный метаморфоз в слизистой оболочке мелких бронхов сопровождался разрушением базальной мембраны, исчезновением базальных, а в крупных бронхах также и слизистых белковых желез. Образовавшиеся в просвете дыхательных путей локальные клеточные выросты бронхиального эпителия в значительной степени затрудняли газообмен (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Локальные утолщения многорядного эпителия бронхов. Окраска гематоксилином и эозином. Х 480

Исчезновение реснитчатых, бокаловидных клеток в пораженных участках слизистой оболочки бронхов, резкое сужение просветов в них приводило к затруднению, а в мелких бронхиолах к полному прекращению дренажной функции дыхательных путей. В прилегающих к ним участках обнаруживали небольшие по площади очаги компенсаторной хронической альвеолярной эмфиземы и обширные поля интерстициальной пневмонии.

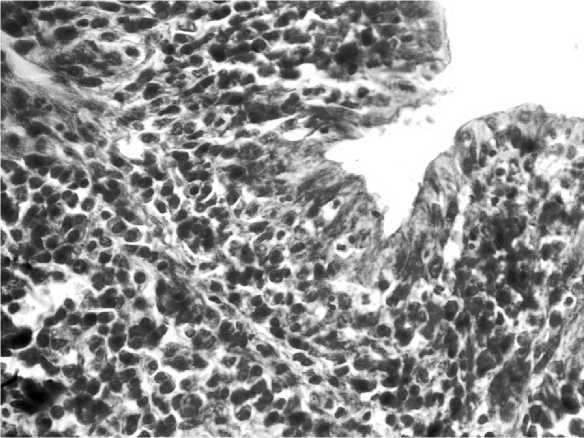

В просветах альвеол, сохраняющих признаки газообмена, местами проявлялась цитопатия альвеолоцитов. При этом обнаруживали многоядерные симпласты округлой формы, выделяющиеся интенсивной оксифильной окраской, компактной цитоплазмой и наличием в ней 3-6 и более гиперхромных неправильной формы ядер (Рисунок 3).

Рисунок 3 1000

^ * I "er

– Образование симпластов в альвеолах. Окраска гематоксилином и эозином. Х

Явления слияния эпителиальных клеток без признаков цитотомии в полной мере соответствует характеристике цито-патических свойств парамиксовирусов. Наличие в вирусах парагриппа липопротеида, обеспечивающего проникновение вирусных частиц в цитоплазму эпителиальных клеток, способствует объединению нескольких зараженных альвеолоцитов без слияния ядер.

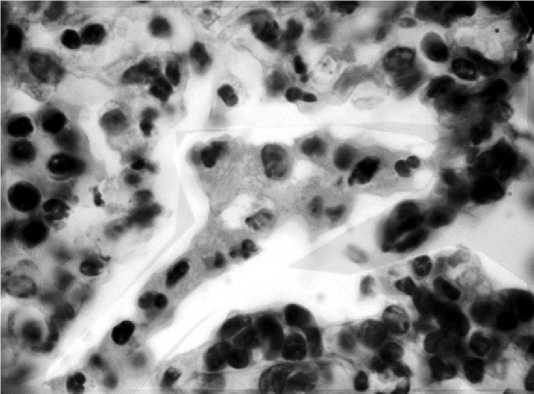

Местами цитопатические изменения в респираторном отделе проявлялись формированием только синцитиев из 5-10

и более клеток, объединенных между собой участками цитоплазмы. Можно рассматривать данную форму цитопатии при парагрипозной инфекции, как начальную незаверенную фазу образования симпла-стов. В пользу данного предположения свидетельствуют выявленные в просвете альвеол промежуточные фазы клеточного метаморфоза респираторного отдела, при котором многоядерные симпласты соединялись несколькими цитоплазматическими мостиками с аналогичными структурами (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Образование синцитий и симпластов в альвеолах. Окраска гематоксилином и эозином. Х 1000

Максимальная концентрация таких цитопатических изменений отмечалась в легких у телят с выраженными признаками частичной обструкции экссудатом просвета бронхов и межуточного альвеолита. Для обнаружения цитопатических изменений (симпластов, синцитиев) в респираторном отделе легких больных телят следует рассматривать просветы альвеол в сегментах легких, сохраняющих вентиляцию и располагающихся в непосредственной близи с пораженными бронхами сердечных и диафрагмальных долей, как наиболее активно участвующих в газообмене. Следует отметить, что отсутствие в просветах дыхательных путей и альвеол бронхоальвеолярной жидкости с пенистым включением является свидетельством того, что при длительном течении инфекции деструкция эпителия пораженных воздухоносных путей и респираторного отдела легких сопровождается разрушением мукоциллиар- ного аппарата и сурфактантной системы органа. Отмеченные изменения в лёгких указывают на преобладание клеточной воспалительной реакции над сосудистой.

Образование локальных периваскулитов и цитопатических проявлений в эпителии респираторного отдела легких являются морфологическим эквивалентом массивного действия единого белка, проникшего вируса парагриппа. Наличие в белке проникновения гемагглютинина обеспечивает адгезию вирусных частиц на поверхности цитолеммы эпителиоцитов, а ее нейроминидазагидролизует молекулы сиаловых кислот цитомембраны. Обильное скопление муцина при бронхитах в начале парагриппозного вироза с концентрацией в ней вирусных частиц и белка проникновения способствует дальнейшему бронхолегочному распространению инфекции.

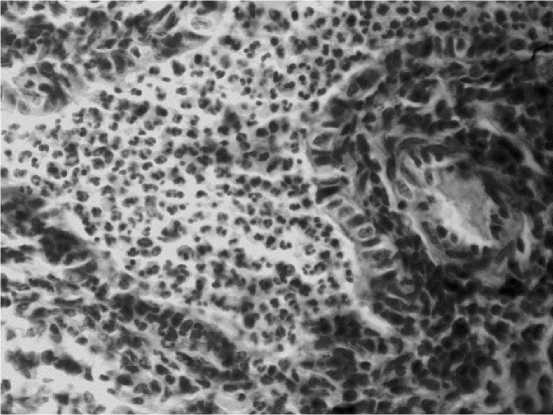

Во внутрилегочных лимфатических узлах преимущественно в паракортикаль- ной области обнаруживали умеренную гиперплазию лимфоидной ткани с формированием малочисленных крупных вторичных лимфатических узелков в корковом веществе и наличием более мелких первичных формирующихся лимфоидных скоплений. Вторичные лимфатические узелки выделялись наличием темной кольцеобразной зоны, насыщенной малыми и средними лимфоцитами и широким герминативным центром, возникшим в результате продолжительного течения пара-гриппозной инфекции. Среди клеток герминативных центров лимфатических узелков преобладали малодифференцированные клетки с единичными фигурами митоза, лимфобласты, ретикулоциты, макрофаги и дендритные клетки. Лимфоидная ткань медулярной области была представ- лена прерывистыми мякотными тяжами, окруженными ретикулоцитами с утолщенными отростками. В кровеносных сосудах лимфатических узлов обнаруживали проявления мукоидного набухания стенок и умерено выраженный отек трабекул.

Продолжительное течение легочной патологии сопровождалось осложнениями со стороны серозных покровов грудной полости в виде очагового серознофибринозного плеврита, переходящего в фибринозный пери- и эпикардит. Возникшая хроническая гипоксия тканей вызывала в миокарде больных телят дистрофические, атрофические изменения кардиомиоцитов и атипичных клеток, а также возникновение обширных участков серозного отека (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Отек миокарда. Дистрофия, атрофия кардиомиоцитов и атипичных клеток.

Окраска гематоксилином и эозином. Х 480

Рисунок 6 – Гнойный экссудат в просвете бронхиоллы. Окраска гематоксилином и эозином. Х 480

В результате этих нарушений ослабевал сократительный потенциал миокарда и возникал паралич сердца. У больных телят второй группы, павших в более короткие сроки, в легких обнаруживали проявления острого катарального, катарально-гнойного бронхита и серозного альвеолита (Рисунок 6).

Очаги воспаления, в отличие от таковых у телят первой группы, располагались преимущественно в передних и в меньшей степени сердечных долях легких. Обнаружить локальные утолщения стенок бронхов, врастания эпителия слизистой оболочки в их просвет, а также цитопатические изменения в форме симпластов и синцитиев в альвеолах не удалось. Однако, в передних долях легких наблюдались очаги катарально-гнойной бронхопневмонии.

В легочных лимфатических узлах отмечали значительно меньшее количество первичных лимфатических узелков, в некоторых из них наблюдался небольшой разреженный герминативный центр с плохо обозначенной темной клеточной периферией. Вследствие слабой выраженности пролиферации клеток лимфоидной ткани в мозговом веществе органа, мякотные тяжи не просматривались. Медуллярная область узлов заполнялась в основном ретикулоцитами без признаков формирования дендритных форм клеток.

Заключение. Установленные патоморфологические изменения в легких телят первой группы в виде хронической межуточной бронхопневмонии, сопровождаемой компенсаторной хронической альвеолярной эмфиземой, образованием из эпителия альвеол многоядерных симплатов и многоклеточных синцитиев, а также смешанных цитопатических форм респираторного эпителия – симпластов-синцитиев являются характерными цитологическими признаками хронической парагриппозной инфекции. Обнаружение локальных утолщений стенок бронхов вследствие пролиферации многорядного эпителия и инфильтрации его подслизистой основы лимфоидными клетками с сужением профилей просвета, также подтверждает парагриппозную этиологию изменений, возникших в легких. Отмеченные признаки бронхопневмонии проявлялись с максимальной выраженностью в наиболее вентилируемых сердечных и диафрагмальных долях легких больных телят.

Хронический воспалительный процесс в легких при парагриппе осложнялся фибринозным плевритом, а также пери- и эндокардитами, миокардиодистрофией с нарушением структуры кардиомиоцитов и атипичных клеток сердца.

В легочных лимфатических узлах больных парагриппом телят отмечали умеренно выраженную гиперплазию клеток лимфоидной ткани с наличием вторичных лимфатических узелков, отдельные из которых имели выраженную структуру темной клеточной периферии и широкую насыщенную клетками герминативную зону.

У телят второй группы с острым течением катарально-гнойной бронхопневмонии обнаружить вышеуказанные цитопатические изменения в воздухоносных путях и респираторном отделе легких не удалось. Патологические изменения в легких носили преимущественно экссудативный характер, были представлены серозным альвеолитом, местами катарально-гнойной бронхопневмонией с преимущественным поражением передних и сердечных долей органа. Непродолжительное течении болезни сопровождалось слабым уровнем пролиферации клеток лимфоидной ткани в легочных лимфатических узлах.

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S088 2401020304526?token=97F54F35F285D31D A0167D95EB700FF5FC5B5DEF6DDC6B51 CD7302A81DFAFAEFCA6FDCC84EBD1E C540B4507BB1BE90C7&originRegion=eu-west-1&originCreation=20210402081948

Резюме

С целью выявления патоморфологических изменений были выполнены гистологические исследования легких телят двух групп. Телята первой группы были больны парагриппом, а во вторую группу выделили телят с острым течением катарально-гнойной бронхопневмонии с клиническими признаками хронической и острой легочной патологии. В работе были использованы клинические и гистологические методы исследования. Установленные патоморфологические изменения в легких телят первой группы в виде хронической межуточной бронхопневмонии, сопровождаемой компенсаторной хронической альвеолярной эмфиземой, образованием из эпителия альвеол многоядерных симплатов и многоклеточных синцитиев, а также смешанных цитопатических форм респираторного эпителия – симпла-стов-синцитиев являются характерными цитологическими признаками хронической пара-гриппозной инфекции. Обнаружение локальных утолщений стенок бронхов вследствие пролиферации многорядного эпителия и инфильтрации его подслизистой основы лимфоидными клетками с сужением профилей просвета, также подтверждает парагриппозную этиологию изменений, возникших в легких. Отмеченные проявления бронхопневмонии проявлялись с максимальной выраженностью в наиболее вентилируемых сердечных и диафрагмальных долях легких больных телят. Хронический воспалительный процесс в легких при парагриппе осложнялся фибринозным плевритом, а также пери- и эндокардитами, миокардиодистрофией с нарушением структуры кардиомиоцитов и атипичных клеток сердца. В легочных лимфатических узлах больных парагриппом телят отмечали умеренно выраженную гиперплазию клеток лимфоидной ткани с наличием вторичных лимфатических узелков, отдельные из которых имели выраженную структуру темной клеточной периферии и широкую насыщенную клетками герминативную зону.

У телят второй группы с острым течением катарально-гнойной бронхопневмонии обнаружить вышеуказанные цитопатические изменения в воздухоносных путях и респираторном отделе легких не удалось. Патологические изменения в легких носили преимущественно экссудативный характер, были представлены серозным альвеолитом, катаральногнойной бронхопневмонией с поражением передних и сердечных долей органа. Непродолжительное течении болезни сопровождалось слабым уровнем пролиферации клеток лимфоидной ткани в легочных лимфатических узлах.

Список литературы Гистологический анализ легких и легочных лимфоузлов у телят респираторной формой болезни

- Гериш, А. Изучение биологических и физико-химических свойств изулята вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота / А. Гериш, В.Г. Гумеров, А.К. Галиуллин [и др.] // Ученые записки Казанской ГАВМ. - 2020. - Т. 241 (1). - С. 66-70.

- Мингалеев, Д.Н. Определение лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза к линаролу ф-1 / Д.Н. Мингалеев // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. - 2018. - Т. 235. - № 3. - С. 137-140.

- Gueriche, A. The etiological role of parainfluenza-3 virus in the respiratory pathology of young cattle / А. Gueriche, A.K. Galiulin, V.G. Gumerov [et al] // International Scientific-Practical Conference "Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources" // BIO Web of Conferences". - 2020. - V. 20. -10.1051/bioconf/20201700059 ISSN: 2117-4458. DOI: 10.1051/bioconf/20201700059ISSN

- Leme, R.A. Molecular characterization of brazilian wild type strains bovine respiratory syncytial virus reveals genetic deversity and putative new subgroup of the virus / R.A. Leme, A.M. Dallangol, A.A. Alfieri // Veterinary quarterly. - 2020. -№ 1. - P. 83-96.

- Veljovic, L. Isolation and molecular detection of bovine parainfluenza virus type 3 in cattle in Serbia / L. Veljovic, A. Knezevic, N. Milic [et all.] // ActaVeterinaria. - 2016. -№ 66(4). - P. 509-519.

- Kamdi, B. Immunofluoresence and molecular diagnosis of bovine repiratorysynsytial virus and bovine parainfluenza virus -3 in the naturally infected young cattle and buffaloes from India / B. Kamdi, R. Singh, V. Singh [et all.] // Kuldeep DhamaIndian Veterinary Research Institute. - 2020. - № 145. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0882401020304526?token=97F54F35F285D31DA0167D95EB700FF5FC5B5DEF6DDC6B51CD7302A81DFAFAEFCA6FDCC84EBD1EC540B4507BB1BE90C7&originRegion=eu-west-1&originCreation=20210402081948