Гистоморфология двенадцатиперстной кишки поросят при неспецифическом гастроэнтерите

Автор: Курятова Е.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных

Статья в выпуске: 12, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены исследования гистологических и морфометрических изменений двенадцатиперстной кишки поросят при неспецифическом гастроэнтерите. Объектом исследования были поросята-отъемыши живой массой 10-13 кг, в возрасте 35-40 дней. Для установления гистологических и морфометрических изменений двенадцатиперстной кишки на микроскопическом уровне материал получали от вынужденно убитых и павших животных. Материал для гистологического исследования окрашивали гематоксилином Эрлиха и эозином по ван Гизон и ШИК-реакции. В гистологических и гистохимических препаратах двенадцатиперстной кишки проводилось морфометрическое изучение слизистой оболочки, состояния эпителиального пласта и собственной пластинки; толщины слизистой оболочки и глубины желез; высоты поверхностных и железистых эпителиоцитов, а также инфильтрации их межэпителиальными лимфоцитами, эозинофильными и нейтрофильными гранулоцитами; содержания бокаловидных экзокриноцитов, а также их активности в эпителиальном пласте; количества митозов в эпителии желез, а также высоты поверхностных и железистых эпителиоцитов. Изменения слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки у больных с гастроэнтеральной формой в пик болезни характеризуется повышением числа бокаловидных экзокриноцитов в поверхностном эпителии и эпителии кишечных желез, гиперпродукцией слизи мукоцитами, увеличением в собственной пластинке плотности воспалительного клеточного инфильтрата за счет лимфоцитов, нейтрофильных и эозинофильных гранулоцитов и расширением сосудов микроциркуляторного русла в собственной пластинке.

Гастроэнтерит, бокаловидные экзокриноциты, воспалительный инфильтрат

Короткий адрес: https://sciup.org/14084096

IDR: 14084096 | УДК: 619:636.4

Текст научной статьи Гистоморфология двенадцатиперстной кишки поросят при неспецифическом гастроэнтерите

Введение. Известно, что гастроэнтерит является постоянным спутником новорожденных животных в первые дни жизни и, как правило, продолжает беспокоить молодняк и в более старшем возрасте [4, 5].

Поэтому одним из важнейших направлений современной ветеринарной медицины является разработка и совершенствование средств и методов ранней диагностики болезней молодняка сельскохозяйственных животных и на этой основе создание надежной защиты от болезней, среди которых большое место занимают болезни пищеварительной системы [2, 3].

Цель исследований . Изучить гистологические и морфометрические изменения двенадцатиперстной кишки поросят, больных неспецифическим гастроэнтеритом.

Материалы и методы исследований. Исследования проводили в период с 2006 по 2013 год в лаборатории кафедры патологии, морфологии и физиологии факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Дальневосточного государственного аграрного университета, а также в ФГУСП «Поля-ное» села Крестовоздвиженки Константиновского района Амурской области.

Объектом исследования были поросята-отъемыши живой массой 10–13 кг в возрасте 35–40 дней. Поросята содержались в маточниках. Животных кормили 5 раз в день, в одно и то же время суток. Рацион состоял из комбикорма СПК-3 для поросят-отъемышей и овсяной каши. Поение осуществлялось при помощи автоматической поилки.

Для проведения опыта среди поросят-отъемышей отбирались животные с явной клинической картиной гастроэнтерита, из которых была сформирована группа из 10 голов.

Для установления гистологических и морфометрических изменений двенадцатиперстной кишки на микроскопическом уровне материал получали от вынужденно убитых и павших животных. Вскрытие проводили в ФГУСП «Поляное» села Крестовоздвиженки Константиновского района Амурской области и в прозектории ФВМЗ ДальГАУ.

Для установления микроскопических изменений отбирался патологический материал для гистологического исследования (12-перстная кишка), который фиксировали в 10%-м водном нейтральном формалине, дегидрировали в спиртах возрастающей крепости, заливали в парафиновые блоки, делали гистосрезы на санном микротоме МС-2 толщиной 4–6 мкм и окрашивали гематоксилином Эрлиха и эозином, а также прочным зеленым по ван Гизон. С помощью ШИК-реакции в препаратах выявляли нейтральные ШИК-положительные соединения типа гликогена и нейтральные гликозаминогликаны (ГАГ). Азур II – эозином по Романовскому, в препаратах выявлялись экзо-криноциты с ацидофильными гранулами (клетки Панета) и микроорганизмы в наложениях слизи на поверхностных каемчатых эпителиоцитах и столбчатых эпителиоцитах кишечных желез. Основным коричневым по Шубичу и альциановым синим идентифицировались сульфатированные гликозаминогликаны [1].

В гистологических и гистохимических препаратах слизистой оболочки (СО) двенадцатиперстной кишки проводилось морфометрическое изучение СО, отражающее состояние ее эпителиального пласта и собственной пластинки; толщину СО и глубины желез; высоту поверхностных и железистых эпителиоцитов, а также инфильтрацию их межэпителиальными лимфоцитами, эозинофильными и нейтрофильными гранулоцитами; содержание бокаловидных экзокриноцитов, а также их активность в эпителиальном пласте; количество митозов в эпителии желез, а также высоту поверхностных и железистых эпителиоцитов.

Микрометрические исследования 12-перстной кишки выполняли при помощи окуляр-микрометра МОВ-1-15М. Математическую обработку данных осуществляли с помощью программы Microsoft Excel 2003 по общепринятым методам вариационной статистики. Фотографии получали с помощью микроскопа Альтами 104 и цифровой фотосъемки «Samsung ST 50».

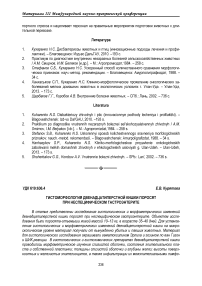

Результаты исследований и их обсуждение. При патогистологическом исследовании в СО 12-перстной кишки у поросят с признаками острого гастроэнтерита (рис.) выявлялась картина острого катарального дуоденита. При этом 63,9 % учитываемых нами морфометрических показателей отличались от таковых в норме (рис., А).

На поверхности кишечных ворсинок определялись значительные наложения слизи с единичными лимфоцитами в ней. Слизь весьма интенсивно окрашивалась ШИК-реактивом и альциановым синим. Толщина СО, высота кишечных ворсинок и глубина кишечных желез не отличались от таковых в норме. Кишечные ворсинки меняли свою форму с пальцевидной на листовидную. При этом ширина кишечных ворсинок доверительно повышалась. Просвет кишечных желез слегка расширялся и был заполнен умеренным количеством ШИК-позитивного и альцианположительного секрета.

Высота столбчатых эпителиоцитов ворсинок снижалась, но тем не менее они имели цилиндрическую форму (рис., Б). Их гиперхромные ядра смещались в цитоплазме в область трети высоты клетки. Эозинофильная цитоплазма эпителиоцитов ворсинок находилась в состоянии зернистой и вакуольной дистрофии, в ней нейтральные и кислые ГАГ имели весьма умеренную интенсивность окраски. Толщина исчерченной каемки эпителиоцитов ворсинок не менялась, но становилась разреженной и теряла четкие контуры.

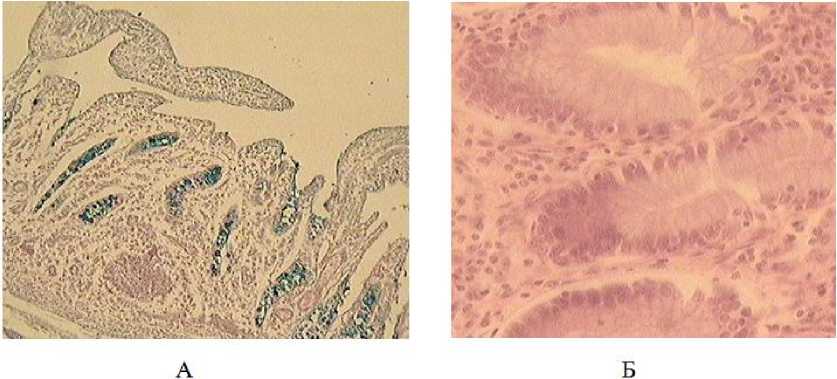

Нейтральные и кислые ГАГ в ней умеренно окрашивались. В эпителиальном пласте ворсинок процент бокаловидных экзокриноцитов значительно возрастал. Мукоциты эпителия ворсинок находились в состоянии повышенной секреторной активности. Нейтральные и кислые ГАГ в их цито- плазме окрашивались весьма умеренно. В эпителии кишечных ворсинок количество межэпителиальных лимфоцитов (рис., В) почти вдвое превышало норму, тогда как число эозинофильных гранулоцитов в нем увеличивалось почти в четыре раза. Большинство межэпителиальных лейкоцитов было с зонами лизиса.

Высота столбчатых экзокриноцитов кишечных желез у этих больных животных увеличивалась, но тем не менее они имели кубическую форму. Их нормохромные ядра перемещались в цитоплазме из базальной области на уровень нижней трети высоты клеток. Кислые и нейтральные ГАГ в цитоплазме эпителиоцитов окрашивались весьма интенсивно. В эпителиальном пласте кишечных желез процент бокаловидных экзокриноцитов повышался (рис., Г).

Острый катаральный дуоденит: А - изменение формы кишечных ворсинок с пальцевидной на листовидную. ШИК-реакция, увеличение ок.10; об. 4; Б - столбчатые эпителиоциты ворсинок.

Окраска гематоксилином и эозином, увеличение ок.10; об. 40; В - лимфоидная инфильтрация концевых отделов желез и подслизистого слоя. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение ок.10; об. 40; Г - активная секреция бокаловидных клеток. Окраска гематоксилином и эозином.

Ув. ок. 10 об. 40

Мукоциты эпителия крипт находились в состоянии повышенной секреторный активности. Нейтральные и кислые ГАГ в их цитоплазме окрашивались весьма интенсивно. В эпителии кишечных желез повышалось количество межэпителиальных лимфоцитов и эозинофильных гранулоци- тов (16,9 ±0,8 и 0,3±0,07% соответственно), большинство из которых были с зонами лизиса. Число экзокриноцитов с ацидофильными гранулами в дне крипт значительно уменьшалось. Цитоплазма этих клеток содержала крупные, немногочисленные эозинофильные гранулы. Подслизистые железы поднимались в собственную пластинку СО, их просвет умеренно расширялся и был заполнен слабоэозинофильным секретом. Высота эпителия этих желез снижалась. Цитоплазма эпителия желез была слабоэозинофильной и ШИК-позитивной. В эпителиальном пласте желез повышалось количество межэпителиальных лимфоцитов. Отмечалась умеренная атрофия подслизистых желез.

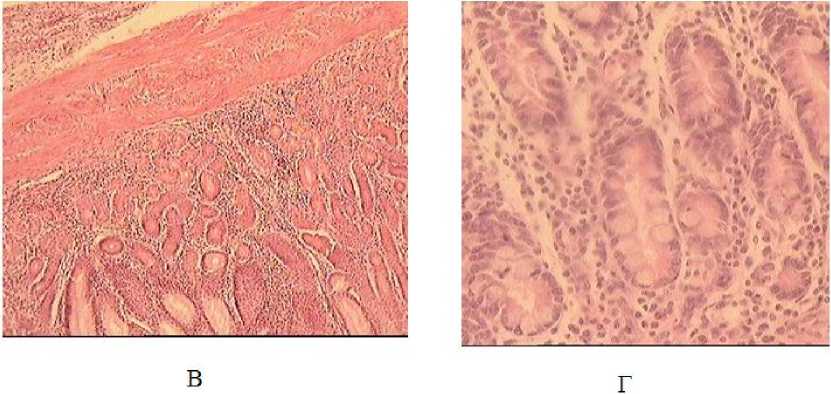

Состояние слизистой оболочки 12-перстной кишки у больных с гастроэнтеральной формой в разгаре болезни

|

Исследуемые параметры |

Норма (n=3) |

ГЭФ (n=10) |

|

Толщина слизистой оболочки, мкм |

691±59 |

655±17 |

|

Высота кишечной ворсинки, мкм |

436±29 |

455±17 |

|

Ширина кишечной ворсинки, мкм |

87±6 |

103±2 |

|

Глубина кишечной железы, мкм |

117±20 |

204±4 |

|

Высота СЭВ, мкм |

32,5±0,4 |

30,0±0,7 |

|

Высота ЭКЖ, мкм |

19,4±0,2 |

23,3±0,8 |

|

Высота исчерченной каемки СЭВ, мкм |

1,3±0,09 |

1,2±0,04 |

|

Бокаловидные экзокриноциты СЭВ, % |

9,5±1,7 |

13,2±0,9 |

|

Бокаловидные экзокриноциты ЭКЖ, % |

17,7±1,4 |

23,5±0,8 |

|

Лимфоциты СЭВ, % |

17,0±1,7 |

30,7±2,6 |

|

Лимфоциты ЭКЖ, % |

9,9±1,3 |

16,9±0,8 |

|

Эозинофильные гранулоциты СЭВ, % |

0±0 |

0,9±0,2 |

|

Эозинофильные гранулоциты ЭКЖ, % |

0±0 |

0,3±0,07 |

|

Нейтрофильные гранулоциты СЭВ, % |

0±0 |

0,9±0,2 |

|

Нейтрофильные гранулоциты ЭКЖ, % |

0±0 |

0,3±0,07 |

|

Экзокриноциты с ацидофильными гранулами на крипту |

3,9±0,2 |

1,1±0,1 |

|

Желудочно-кишечный эндокриноцит на крипту |

1,5±0,1 |

0,2±0,03 |

Примечание: СЭВ – столбчатые эпителиоциты ворсинки; ЭКЖ – эпителиоциты кишечных желез.

Выводы. Таким образом, изменения СО 12-перстной кишки у больных с гастроэнтеральной формой в разгар болезни характеризуются повышением числа бокаловидных экзокриноцитов в поверхностном эпителии и эпителии кишечных желез, гиперпродукцией слизи мукоцитами, увеличением в собственной пластинке плотности воспалительного клеточного инфильтрата за счет лимфоцитов, нейтрофильных и эозинофильных гранулоцитов и расширением сосудов микроциркулятор-ного русла в собственной пластинке.

Список литературы Гистоморфология двенадцатиперстной кишки поросят при неспецифическом гастроэнтерите

- Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии и гистологической техники. -2-е изд. -М.: Медицина, 1982. -304 с.

- Клименко В.В. Применение пробиотиков в ветеринарии//Мат-лы III-IѴ Междунар. науч. семинаров. -М.: ЭКСПРЕСС, 2002. -С. 32-34.

- Леляк А. Пробиотики и функциональное питание//Современные технологии восстановительной медицины: мат-лы VI Междунар. конф. -М., 2001. -С. 21-23.

- Сидоров A.M., Субботин В.В. Основы профилактики желудочно-кишечных заболеваний новорожденных животных//Ветеринария. -1998. -№ 1. -С. 37.

- Шахов А.Г. Актуальные проблемы болезней молодняка в современных условиях//Вет. патология. -2003. -№ 2. -С. 6-7.