Глиняная посуда русского населения Западной Сибири XVII-XVIII веков: технология производства и хронология

Автор: Базарная К.О.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ русской керамики из датированных археологических комплексов Нового времени. Проведен технико-технологический анализ керамики Мангазеи, Тобольска, Тары. Целью является разработка хронологии бытования глиняной посуды русского населения Западной Сибири Нового времени. Определение технологии производства керамики базировалось на историко-культурном подходе исследования керамики, предложенном А. А. Бобринским. В результате выявлено три хронологических периода, на протяжении которых технологические и морфологические признаки оставались относительно стабильными. Однако выявлены и различия: преобладание в первой четверти XVII в. лощеной посуды, в третьей четверти XVII в. керамики, выполненной полностью на гончарном круге, увеличение вариативности дополнительной обработки поверхности. Для XVIII в. характерно большее разнообразие орнаментированной и глазурованной керамики, появляется новая форма - крынка. Кроме этого, выявлены морфологические особенности профилировки венчиков горшков на протяжении выделенных периодов. Дальнейший анализ керамики из закрытых, надежно датированных археологических комплексов позволит создать более детальную хронологическую шкалу для русской сибирской керамики.

Западная сибирь, новое время, керамика, технико-технологический анализ, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/147244234

IDR: 147244234 | УДК: 902.6 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-7-116-124

Текст научной статьи Глиняная посуда русского населения Западной Сибири XVII-XVIII веков: технология производства и хронология

,

,

Хронология археологических объектов относится к разряду наиболее актуальных вопросов. Эта задача решается на основе анализа материалов раскопок, данных письменных источников, использования естественнонаучных методов. Важнейшим источником среди археологических материалов, всегда вызывающим особый интерес у исследователей, является керамика. В формах керамики, технологических деталях ее изготовления и орнаментации отражаются хронологические изменения. Это позволяет рассматривать ее в качестве хронологического индикатора и использовать как для создания хронологии и периодизации археологических культур в целом, так и для определения датировки конкретных памятников и объектов [Болдин, 2012] Стремление привлекать керамические материалы объясняется их массовым наличием в культурном слое памятников.

Цель – разработка хронологии бытования глиняной посуды русского населения Западной Сибири Нового времени. В основу исследования положена такая особенность керамики, как существенная изменчивость во времени и в силу этого способность служить определителем того или иного временного интервала. Задача – выявление и анализ хронологически значимых признаков глиняной посуды из археологических комплексов Нового времени. Исследование велось в трех основных направлениях:

-

1) технико-технологический и морфологический анализ керамической посуды русского населения Западной Сибири для реконструкции этапов керамического производства;

-

2) выявление хронологических признаков и построение временных колонок для разных типов и форм русской посуды;

-

3) сравнение керамического производства Тарского Прииртышья XVII–XVIII вв. с другими синхронными русскими памятниками Западной Сибири.

Обработка датированных археологических комплексов, содержащих керамический материал, послужила основанием для определения хронологии глиняной посуды. Для построения хронологической шкалы русской керамики Нового времени проведен технико-технологический анализ керамики из городских памятников: Мангазеи, Тобольска, Тары – закрытых комплексов или с четко датированными слоями. Предметом анализа выступает археологическая керамическая посуда кухонного, столового и тарного назначения.

Изучение датирующих особенностей керамического материала базируется на разделении гончарных изделий на определенные совокупности по тому или иному признаку [Болдин, 2012, с. 18]. Определение технологии производства керамики проводилось с использованием специального комплекса методов, базирующегося на историко-культурном подходе к исследованию керамики [Бобринский, 1978]. Основной объем керамических находок представлен во фрагментированном виде. Поэтому кроме целых форм для анализа использовались фрагменты верхних частей сосудов, которые однозначно можно отнести к разным изделиям, фрагменты донцев. Выбор критериев, по которым проводился анализ керамики, обусловлен возможностью фиксации признаков по образцам готовой продукции керамического производства и изменчивостью этих признаков во времени.

Анализ технологии изготовления керамики включает в себя следующие разделы: изучение состава формовочных масс, способ конструирования сосуда (если можно зафиксировать), способы обработки поверхности, особенности придания прочности и влаго-непроницаемости сосудам (обжиг). Исследование технологических особенностей керамики выполнялось при помощи бинокулярной микроскопии (микроскоп МБС-10) поверхностей и изломов сосудов. Методологические аспекты сформулированы в работах А. А. Бобринского [1978; 1999], Ю. Б. Цетлина [2012; 2017] и др.

Морфологические характеристики сосудов позволяют находить закономерности и особенности эволюции формы профиля и могут рассматриваться как маркеры изменений этих признаков во времени. Анализ проводился по венчикам горшков как самого представленного типа посуды на исследованных памятниках.

Результаты исследования

Керамическое производство Тарской крепости в XVII – XVIII вв. Для анализа использованы материалы раскопок Тарской крепости из датированных слоев. Проанализировано 294 венчика от разных сосудов и 14 целых или археологически целых форм из фондов Омского историко-краеведческого музея. Выделены следующие формы: в категории кухонной посуды – горшки, корчаги, крышки, сковороды, латки; столовой – миски, тарелки, сливочники; канцелярской и технической посуды – чернильницы и рукомойники.

Керамика XVII в. Тарской крепости. Этот хронологический период датирован вещевыми наборами и дендродатами закрытых комплексов. Обработана керамика из сгоревшей избы первой четверти XVII в (датирована по дендродатам) и из сруба с подполом - третья четверть XVII в. (датирован по монетам-чешуйкам) - материалы раскопок 2021 г.

Керамика первой четверти XVII в . Основные типы посуды - горшок, корчага. Встречаются миски, латки, горшки со сливом. Формовочные массы различны для разных категорий и типов посуды. Для горшков наиболее часто встречаются следующие рецепты: глина + песок (63 %), глина + шамот, смесь двух глин (по 13,5 %), глина + навоз, глина + навоз + песок (по 5 %). Для сливочников и латок характерный рецепт формовочных масс - глина с добавлением песка. Для мисок - глина с песком или глина с навозом.

По способу конструирования встречаются как лепные и доработанные на круге, так и полностью изготовленные на круге изделия. Для керамики этого хронологического периода выявлено следующее процентное соотношение: 53 % - изготовлено на гончарном круге методом вытягивания из цельного куска глины (РФК-7 по А. А. Бобринскому); 38 % - изготовлены вручную из лент с последующей доработкой на круге (профилирование венчика, заглаживание поверхности - РФК-3 по А. А. Бобринскому); 9 % - сосуды, сделанные полностью методом скульптурной лепки.

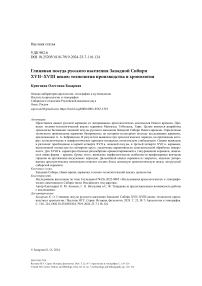

Для дополнительной обработки поверхности характерны разнообразные виды заглаживания - тканью, кожей, пальцами, деревянным инструментом. Часто встречаются сосуды с грубым, хаотичным заглаживанием внешней поверхности. Кроме того, посуду лощили - как полностью, так и орнаментальным лощением (рис. 1, 1-3 ). В единственном экземпляре представлен сосуд, покрытый глазурью коричневого цвета. Орнаментированных изделий - 5 %. Встречаются горшки, оплетенные берестой.

Большинство посуды обожжено в восстановительной среде - цвет излома и черепка темно-серый. Встречается слабообожженная керамика с двух- и трехцветным изломом. Немногочисленна посуда, обожженная в окислительной среде. На 2/3 проанализированных горшков есть нагар.

Среди проанализированных горшков этой хронологической группы выделяется три варианта:

-

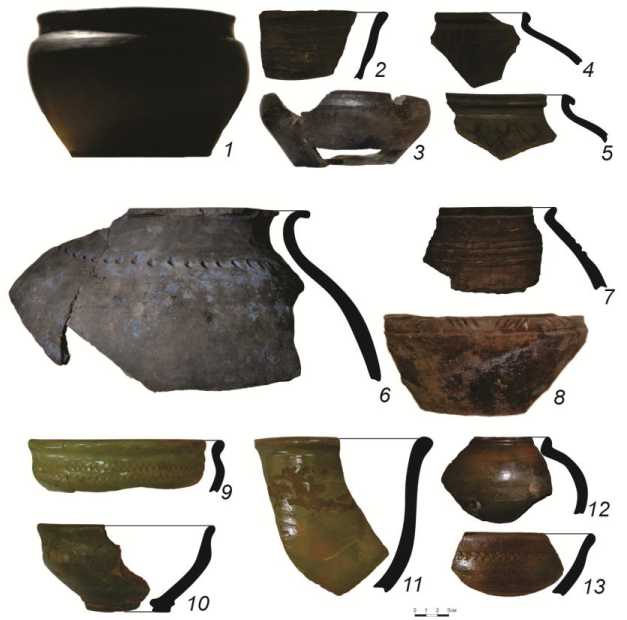

1) плавно изогнутые в наружную сторону венчики с округлым краем - 80 % (рис. 2, 1 );

-

2) наклоненные внутрь сосуда венчики без деформации края - 17 % (рис. 2, 2 );

-

3) отогнутые наружу прямые венчики с четким переломом профиля с заглаженным краем - 3 % (рис. 2, 3 ).

Керамика третьей четверти XVII в . Наиболее распространенной формой является горшок, единичны фрагменты сковород и мисок. Преобладают сосуды из глины с примесью песка разного размера и концентрации.

Конструирование посуды такое же, как и для керамики первой четверти XVII в., но в другом процентном соотношении: 78 % выполнено целиком на круге (РФК-7 по А. А. Бобринскому), 13 % - изготовлено вручную и доработано на круге (заглаживание и профилирование венчика) (РФК-3 по А. А. Бобринскому) и 9 % - методом скульптурной лепки без применения гончарного круга.

Поверхность заглаживалась разными способами (деревянным инструментом, тканью), сплошным лощением. Единичны экземпляры, покрытые глазурью коричневого или зеленого цвета (3 %). Орнаментация, представленная на данных сосудах, - вдавленные горизонтальные линии на плечике сосуда, ногтевые вдавления по плечику, косопоставленные линии по венчику (рис. 1, 6-8 ). Способ обжига аналогичен вышеописанному.

Среди проанализированных горшков этой хронологической группы выделяется четыре варианта:

-

1) вертикальные венчики с округлым или срезанным краем - 43 % (рис. 2, 4 );

-

2) вертикальные венчики с завернутым наружу и плотно прижатым к внешней стороне краем - 25 % (рис. 2, 5 );

Рис. 1. Технологические особенности изготовления русской керамики XVII–XVIII вв.:

1–3 – лощеная керамика (Тарская крепость, первая четверть XVII в.); 4 , 5 – лощеная керамика (Тобольский кремль); 6–8 – орнаментированная керамика (Тарская крепость, третья четверть XVII в.);

9–13 – поливная керамика (Тарская крепость, XVIII в.)

Fig. 1. Technological features of the manufacture of Russian ceramics of the 17th – 18th centuries: 1–3 – polished ceramics (Tarskaya Fortress, the first quarter of the 17th century); 4 , 5 – polished ceramics (Tobolsk Kremlin); 6–8 – ornamented ceramics (Tarskaya Fortress, the third quarter of the 17th century);

9–13 – glazed ceramics (Tarskaya Fortress, 18th century)

Рис. 2. Варианты морфологии венчиков горшков из датированных объектов Тары, Тобольска и Мангазеи: 1–3 –Тарская крепость (первая четверть XVII в.); 4–7 – Тарская крепость (третья четверть XVII в.); 8–10 – Тарская крепость (XVIII в.); 11–16 – Тобольский кремль; 17–19 – Мангазея

Fig. 2. Variants of the morphology of the corollas of pots from dated objects of Tara, Tobolsk and Mangazeya: 1–3 – Tarskaya Fortress (first quarter of the 17th century); 4–7 – Tarskaya Fortress (third quarter of the 17th century); 8–10 – Tarskaya Fortress (18th century); 11–16 – Tobolsk Kremlin; 17–19 – Mangazeya

-

3) наклоненные внутрь сосуда без деформации края – 17 % (рис. 2, 6 );

-

4) отогнутые наружу прямые венчики с четким переломом профиля с заглаженным краем – 15 % (рис. 2, 7 ).

Керамика XVIII в. Тарской крепости . Хронология определена по датирующим находкам и дендродатам двух срубов (раскопки 2019 г.).

Зафиксирована кухонная посуда – горшки, корчаги, сковороды, крынки; столовая – миски, тарелки; канцелярская и техническая – чернильница, рукомойник. Горшки и корчаги изготавливались из глины с добавлением песка, навоза, шамота. Сковороды – из глины с включением навоза. Крынки – из чистой глины или из смеси двух глин. Миски – из глины с преобладанием примеси песка, навоза, реже смесь двух глин. Тарелка и чернильница – из глины с примесью шамота.

Конструирование сосудов из слоя XVIII в.: 49 % изготовлены целиком на гончарном круге (РФК-7 по А. А. Бобринскому), 28 % – при помощи ленточного налепа с дальнейшим использованием круга для заглаживания и профилировки венчика и плечика сосуда либо для вытягивания служебной части емкости сосуда (венчика, плечика) (РФК-4-5 по А. А. Бобринскому), 23 % – полностью лепные сосуды.

В дополнительной обработке поверхности всё те же варианты, что и для керамики XVII в. Отличительной чертой является большее количество керамики с разными вариантами орнамента: ногтевые вдавления по горизонтали вокруг плечика сосуда, волнообразные и горизонтальные прочерченные линии (чаще на горшках), сочетание горизонтальных линий и косо-поставленных вертикальных. В XVIII в. значительно больше глазурованной керамики – 13 % (рис. 1, 9 – 13 ) (цвета – коричневый, зеленый, горчичный). Встречаются изделия с подглазурной росписью. Вероятно, с развитием гончарного ремесленного производства Тары к XVIII в. поливную посуду начали изготавливать местные мастера. Реже представлены лощеные сосуды. Обжиг в большинстве случаев – восстановительный.

Среди проанализированных горшков этой хронологической группы выделяется три варианта:

-

1) вертикальные венчики с округлым или срезанным краем – 71 % (рис. 2, 8 );

-

2) наклоненные внутрь сосуда венчики с отогнутым наружу краем – 27 % (рис. 2, 9 );

-

3) плавно изогнутые в наружную сторону венчики с округлым краем – 2 % (рис. 2, 10 ).

Керамика Тобольского кремля . Коллекции керамики XVII в. получены в ходе раскопок 2000–2007 гг. на территории Тобольского кремля [Балюнов, 2018, с. 121]. Всего обработано 307 фрагментов венчиков, донцев и 5 целых форм из фондов Музейного комплекса имени И. Я. Словцова (Тюмень).

Проанализированы формы кухонной посуды – горшки, крышки для горшков, латки; столовой – миски, технической – цветочные горшки. Большинство сосудов изготовлены из формовочных масс, состоящих из глины и песка разного размера и концентрации, глины и навоза, глины и дресвы. Встречаются сосуды, изготовленные из смеси двух глин. Встречаются включения бурого железняка в составах формовочных масс.

Конструирование сосудов: 75 % изготовлено с использованием гончарного круга для заглаживания, профилирования и частичного конструирования полого тела – фиксируются концентрические следы ротации от использования круга, следы подсыпки дресвы на днищах сосудов (РФК-5 по А. А. Бобринскому). Для 20 % обследованной керамики характерно отсутствие подсыпки и следов среза с круга. В ряде случаев фиксируются закраины – кольцевой вертикальный выступ по окружности днища. Следы лент на внутренней поверхности сосудов, внешняя поверхность более тщательно заглажена на круге, а также венчик профилирован на круге (РФК-3 по А. А. Бобринскому). Полностью вручную, без применения гончарного круга, выполнено 5 % исследованной керамики.

Обработка поверхности – заглаживание (тканью, деревянным инструментом, кожей). Отдельно в общей массе найденных фрагментов по признакам дополнительной обработки поверхности выделяются немногочисленные фрагменты посуды небрежного лощения, они со- ставляют менее 3 % от общего числа находок. Встречаются сосуды с орнаментальным лощением - 6 % (рис. 1, 4, 5). Тщательно залощенные сосуды - 3 %. Фрагменты керамики, покрытые глазурью коричневого либо зеленого цвета, — 2 % от общего количества проанализированного материала. По мнению И. В. Балюнова представленная единичными экземплярами более качественная лощеная и поливная посуда относится к привозной продукции [Балюнов, 2018, с. 126].

Согласно делению на два отдела — окислительного и восстановительного обжига, тобольская керамика относится к последнему. На изломе основная масса черепков либо темно -серая, либо двух- или трехслойная (центральную часть излома занимает слой темно-серого цвета, прослойки светло-коричневых тонов прилегают к поверхности).

Среди проанализированных горшков Тобольского кремля выделяется шесть вариантов:

-

1) вертикальные венчики с округлым краем — 35 % (рис. 2, 11 );

-

2) вертикальные венчики с отогнутым наружу и плотно прижатым к внешней стороне краем — 29 % (рис. 2, 12 );

-

3) наклоненные внутрь сосуда венчики с округлым краем — 11 % (рис. 2, 13 );

-

4) наклоненные внутрь сосуда венчики с отогнутым наружу краем — 11 % (рис. 2, 14 );

-

5) вертикальные венчики с отогнутым наружу краем — 8 % (рис. 2, 15 );

-

6) плавно изогнутые в наружную сторону венчики — 6 % (рис. 2, 16) .

Керамика Мангазеи датируется XVII в. — временем функционирования города в 1601— 1672 гг. [Визгалов, Пархимович, 2008, с. 5]. Проанализировано 3 88 фрагментов венчиков и донцев кухонной посуды — горшков, сковород, столовой посуды — мисок из фондов Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского (Салехард).

В глиняное тесто в качестве примесей вводили песок, шамот, сухую глину и органику. Песок зафиксирован в 96 % образцов. Выявлено четыре варианта рецептуры формовочных масс: глина + песок — 60 %; глина + песок + шамот — 18 %; глина + органика + песок — 18 %; глина + шамот + сухая глина — 4 %.

Большинство сосудов имеет донный монолитный начин. Дно — цельная лепешка из комка глины, сформованная на поверхности гончарного круга (фиксируются следы подсыпки песка на днищах сосудов). Емкость посуды конструировалась лентами по кругу, заглаживание и частичная профилировка производились при помощи гончарного круга (РФК-3 по А. А. Бобринскому).

Дополнительная обработка поверхности — тщательное заглаживание. Термическая обработка сосудов равномерная, в восстановительной среде. Основная часть посуды местного производства. Привозная посуда представлена фрагментами плотной, тонкостенной серолощеной и поливной керамики, изготовленной из хорошо отмученного глиняного теста, без примесей [Там же, с. 87].

Среди проанализированных горшков Мангазеи выделяется три варианта:

-

1) вертикальные венчики с округлым, срезанным или заостренным краем — 53 % (рис. 2, 17 );

-

2) наклоненные внутрь сосуда венчики с отогнутым наружу краем — 33 % (рис. 2, 18 );

-

3) плавно изогнутые в наружную сторону венчики — 14 % (рис. 2, 19 ).

В типологии форм преобладают горшки — приземистые, широкогорлые, с короткими венчиками, едва намеченными шейками, высокими плечиками и раздутыми туловами. Диаметр днищ меньше диаметра венчиков. Аналогичные формы встречены на памятниках XVI— XVII вв. в Новгороде, Москве, Подмосковье, Приуралье и Западной Сибири, как правило, в смешанных комплексах, имеющих широкие даты. Мангазейская коллекция характеризует короткий временной интервал, поэтому может использоваться как эталонная для датировки смешанных и широко датирующихся коллекций [Там же, с. 88].

Заключение

Проведенное исследование датированных керамических коллекций городских комплексов Западной Сибири позволило выделить три хронологических периода: первая четверть

XVII в., третья четверть XVII в., XVIII в., – на протяжении которых технологические признаки оставались относительно стабильными (схожие рецептуры формовочных масс, способы конструирования сосудов и обжига). Но есть и особенности, в частности, в морфологии венчиков горшков и вариантах дополнительной обработки поверхности сосудов (см. таблицу). Для первой четверти XVII в. наблюдается большее количество лощеной посуды (см. рис. 1, 1 – 5 ), вероятно, отражающей социальную дифференциацию в обществе. В третьей четверти XVII в. возрастают количество полностью круговой посуды и вариативность дополнительной обработки поверхности (см. рис. 1, 6 – 8 ), что свидетельствует о развитии ремесленного производства. Для XVIII в. характерно большее разнообразие орнаментированной и поливной керамики (см. рис. 1, 9–13 ), отражающее появление новых технологических приемов и, возможно, культурных заимствований. Кроме того, с развитием к концу века товарного молочного производства появляется новая форма посуды – крынка, ранее не встречающаяся.

Отличительные черты русской керамики Западной Сибири XVII–XVIII вв.

Distinctive features of Russian ceramics of Western Siberia of the 17th – 18th centuries

|

Период |

Характерные особенности керамического производства |

|

|

XVII в. |

первая четверть |

По сравнению с другими периодами большее число лощеной посуды (рис. 1, 1 – 5 ). Наиболее распространенные варианты оформления венчиков горшков:

|

|

третья четверть |

Увеличение доли круговой посуды. Большее разнообразие дополнительной обработки поверхности (рис. 1, 6 – 8 ). Наиболее распространенные варианты оформления венчиков горшков:

|

|

|

XVIII в. |

Увеличение доли поливной посуды (рис. 1, 9 – 13 ). Появление новой формы – крынки. Наиболее распространенный вариант оформления венчиков горшков – вертикальные венчики с округлым краем (рис. 2, 4 , 11 , 17 ). |

|

Часто исследователи русской керамики Нового времени в Сибири не выделяют конкретные комплексы, которые можно было бы отнести к узко датированному периоду истории, а также используют различные классификации и типологические схемы для описания материалов, что затрудняет создание общей хронологической шкалы для сибирской керамики [Балюнов, 2018, с. 129]. Эта проблема может быть решена путем анализа керамики, происходящей из закрытых, надежно датированных археологических комплексов.

Список литературы Глиняная посуда русского населения Западной Сибири XVII-XVIII веков: технология производства и хронология

- Балюнов И. В. Тобольская керамическая посуда конца XVI - XVII века: опыт классификации//Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 5: Археология и этнография. С. 120-129. EDN: XVQTAL

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

- Бобринский А. А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Самара, 1999. С. 5-109. EDN: QTHWGO

- Болдин И. В. Круговая керамика бассейна Верхней Оки во II тыс. н. э. Проблемы периодизации и хронологии. Калуга: Буки Вед, 2012. 172 с.

- Визгалов Г. П., Пархимович С. Г. Мангазея: новые археологические исследования (материалы 2001-2004 гг.). Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2008. 296 с. EDN: GQNJBD

- Цетлин Ю. Б. Древняя керамика: теория и методы историко-культурного подхода. М.: Изд-во ИА РАН, 2012. 379 с. EDN: QPXVRH

- Цетлин Ю. Б. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. М.: Изд-во ИА РАН, 2017. 346 с. EDN: VOAKKO