Глиняное антропоморфное изображение из урочища Пашкин Бор (Западная Сибирь)

Автор: Ломов П.К., Новиков А.В., Морозов А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В полевой сезон 2018 г. Кондинским отрядом ИАЭТ СО РАН в рамках реализации договора о научном сотрудничестве с ООО «НАЦ АВКОМ-Наследие» была проведена археологическая разведка на территории Кондинского р-на Ханты-Мансийского автономного округа. В результате был обнаружен предмет глиняной пластики, имеющий хорошую сохранность. В статье рассматриваются имеющиеся представления о средневековой глиняной пластике таежной зоны Западной Сибири, производится морфологический и стилистический анализ глиняной фигурки. Антропоморфная фигурка с территории урочища Пашкин Бор представляет собой хорошо обожженное изделие коричневого цвета. Фронтальная сторона декорирована тонким острым предметом. В предплечевой и осевой части фигурки - декор из волнистых линий, от конечностей до головы декор представлен двойными обратно закрученными спиралями. Голова оформлена в виде личины, с изображением глазниц и рта. Тыльная сторона не орнаментирована, сглажена, на ней имеются следы ногтевых вдавлений. Подобные изделия во фрагментированном состоянии характерны для памятников X-XIII вв. н.э., соотнесенных с кинтусовским этапом обь-иртышской историко-культурной общности. Глиняная пластика на территории Западной Сибири имеет глубокие исторические корни. Можно предположить взаимосвязь предметов антропоморфной глиняной пластики с обрядовыми практиками, направленными на создание семьи, деторождение, становление и взросление человека. Найденная глиняная фигурка из урочища Пашкин Бор позволит расширить представления о форме, стилистике и семантике предметов глиняной пластики эпохи Средневековья таежной зоны Западной Сибири.

Западная сибирь, кондинская низменность, искусство, мелкая глиняная пластика, эпоха средневековья, кинтусовский этап, обь-иртышская историко-культурная общность

Короткий адрес: https://sciup.org/145145605

IDR: 145145605 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.790-794

Текст научной статьи Глиняное антропоморфное изображение из урочища Пашкин Бор (Западная Сибирь)

Глиняная фигуративная пластика составляет особую категорию находок в археологии Западной Сибири. При повсеместном распространении навыков работы с глиной (о чем свидетельствуют многочисленные коллекции керамической посуды различных эпох) древнее население лишь в редких случаях использовало это сырье для создания каких-либо изделий другого, неутилитарного предназначения. На большинстве памятников региона, даже наиболее полно исследованных, они исчисляются единицами, а в основном отсутствуют, что делает обнаружение каждого подобного изображения исключительно важным. За более чем вековую историю на археологических памятниках собрана коллекция свыше 150 экз. разной степени сохранности.

Первое упоминание об антропоморфной глиняной фигурке с территории Западной Сибири содержится в вышедшей в 1935 г. публикации Т.Й. Арне, который проанализировал археологический материал, полученный Ф.Р. Мартином во время раскопок в конце XIX в. Барсового городка (Сургутский р-н). Обнаруженная Ф.Р. Мартином фигурка представляла собой продолговатый глиняный предмет с элементами декора [Арне, 2005].

Начиная с середины 1950-х гг. В.Н. Чернецовым и В.И. Мошинской детально описываются и анализируются предметы глиняной пластики. В 1959 г. В.И. Мошинской был произведен первый систематический анализ имеющихся глиняных изображений с территории Обь-Иртышского междуречья. Фигурки были предположительно датированы концом I тыс. н.э., по назначению предметы определены как детские игрушки [Мошинская, 1959]. Позднее исследователь отметила, что наибольшее распространение эти изображения получают в I тыс. н.э. Ключевым стилистическим признаком было названо отсутствие детального изображения лица, тогда как одежда и обувь обозначены очень тщательно [Мошинская, 1976].

В 1986 г. Л.М. Тереховой и В.Н. Широковым были опубликованы 29 глиняных фигурок с территории Рачевского археологического комплекса. Авторы сделали предположение о связи антропоморфных изображений с производственными культами (плавки металла) [Терехова, Широков, 1986; Терехова, Кокшаров, Зыков, 1994].

В 2001 г. А.П. Зыковым и С.Ф. Кокшаровым, были проанализированы более 100 предметов, обнаруженных на 34 памятниках таежной зоны Западной Сибири. Глиняные изображения названы авторами важным маркером средневековых культур таежной зоны Западной Сибири и датированы XI–XII вв. н.э. [Зыков, Кокшаров, 2001].

В 2008 г. О.И. Приступа опубликовала археологические коллекции с предметами глиняной пластики из Музея природы и человека (г. Ханты-Мансийск). Детально описав каждый предмет с территории Рачевского археологического комплекса, городища Увал, поселения Тал-1, городища Стариков Мыс-1, городищ Болчары и Сотник-1, О.И. Приступа составила общую классификацию, выделили морфологические и стилистические особенности [2008].

На сегодняшний день коллекция предметов глиняной пластики относительно немногочисленна – ок. 150 экз. При этом важной ее особенностью является отсутствие целых антропоморфных фигурок, что давало разным авторам основания предполагать преднамеренную поломку изделий.

В 2018 г. совместной археологической экспедицией ИАЭТ СО РАН (г. Новосибирск) и ООО «НАЦ АВКОМ-Наследие» (г. Екатеринбург) на территории Кондинской низменности (урочище Пашкин Бор) было найдено целое антропоморфное глиняное изображение.

Обнаружение глиняного антропоморфного изображения

Описываемое изделие является случайной находкой на территории урочища Пашкин Бор (Кон-динский р-н ХМАО–Югры), расположенного на правобережной террасе р. Конда вблизи пос Кон-динское. При этом место его обнаружения не может быть привязано ни к одному из известных в урочище памятников. Предмет найден в экспонированном состоянии, при проведении обследования магистральной линии нефтепровода «Сургут – Горький – Полоцк».

Первые сведения об археологических исследованиях в урочище Пашкин Бор относятся к 1979 г., когда разведочной группой В.М. Коноркина были произведены рекогносцировочные работы. В результате было выявлено восемь памятников археологии – поселения Пашкин Бор-1–8.

В 1980 г. Кондинским отрядом под руководством Я.А. Алексашенко, С.Г. Пархимович и Н.К. Стефановой были проведены раскопки и разведки на трассе магистрального нефтепровода «Сургут – Горький – Полоцк», в т.ч. раскопки поселения Пашкин Бор-1, основной комплекс которого дал название новому типу древностей – по-лымьятскому; пос. Пашкин Бор-6 – памятник по-лымьятского типа.

В 2013 г. Н.Е. Труновой в рамках историко-культурных изысканий на месте поселений Пашкин Бор-1, -2, -4 был выявлен объект археологического наследия «Поселение Кима-2». Также в 2013 г. на месте ранее известного объекта археологическо- го наследия «Поселение Пашкин Бор-4» выделены поселение Кима-3 и могильник Кима-4.

В 2018 г. исследовательской группой под руководством П.К. Ломова уточнены границы поселения Кима-2. Проведенные предварительные камеральные и полевые работы позволили идентифицировать на испрашиваемом участке ВОАН «Поселение Пашкин Бор-1»; «Поселение Пашкин Бор-2»; «Поселение Пашкин Бор-6»; «Поселение Пашкин Бор-7»; «Поселение Пашкин Бор-8».

Описание антропоморфной фигурки

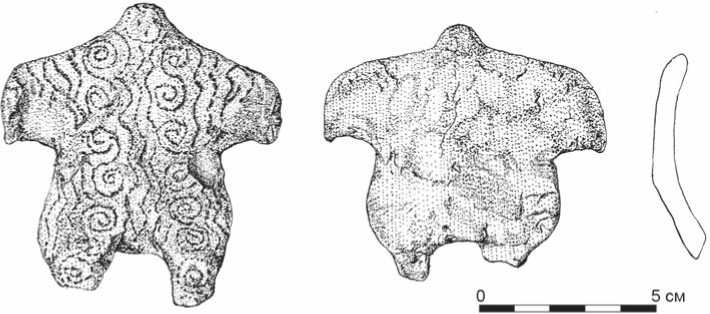

Антропоморфная фигурка (см. рисунок ) представляет собой хорошо обожженное керамическое изделие коричневого цвета. Размеры: 7,2 см от «головы» до ног, 7 см в грудной части, 5 см – в тазовой. Ярко выражены голова, ноги и руки. Руки изогнуты (имеются следы слома края).

По технике изготовления можно предположить, что фигурка была вылеплена из целого куска глины. Перед обжигом на еще не полностью просохшее изделие был нанесен декор, при этом мастер придерживал фигурку за нижнюю часть рук, о чем свидетельствует наличие отпечатков пальцев (следы папиллярных рисунков).

Декор был нанесен на фронтальной стороне тонким острым предметом. В предплечевой и осевой части нанесены вертикальные волнистые линии, от конечностей до головы декор представлен двойными обратно закрученными спиралями. Голова оформлена в виде личины, с изображением глазниц и рта. Тыльная сторона не декорирована, сглажена, на ней имеются следы ногтевых вдавлений. Обращает на себя внимание диспропорциональность в размерах относительно небольшой головы (лица) и остальных частей тела. Это может быть следствием того, что мастер предпринял попытку изобразить человека в одежде (возможно, зимней распашной), что визуально увеличивает размеры тела по сравнению с головой.

Подобные изделия во фрагментированном состоянии характерны для памятников X–XIII вв. н.э. (кинтусовский этап обь-иртышской историко-культурной общности). Ввиду контекста обнаружения предмета (экспонированное состояние) нами задаются максимально широкие хронологические рамки.

Интерпретация

У исследователей нет единого мнения о назначении предметов глиняной пластики X–XIII вв. н.э. (кинтусовский этап обь-иртышской историко-культурной общности) с территории таежной зоны Западной Сибири.

Одной из ранних версий, высказанных В.И. Мо-шинской, было использование таких предметов в качестве игрушек. Аргументация автора основывалась на этнографических параллелях. Так, основной чертой, характерной для игрушек, являлось отсутствие изображений лица [1959, с. 183]. Дополнительной аргументацией этой версии служат малочисленность целых изделий и отсутствие плоских изображений [Адамов, 1999, с. 219]. О.И. Приступа считает гипотезу об игровом предназначении данных предметов маловероятной. Так, анализируя имеющиеся этнографические источники по материальной культуре обских угров, она не находит подходящих аналогий. Для игрушек характерной чертой является динамизм в изображении, отсутствующий в предметах глиняной пластики обозначенного периода [2008, с. 15].

Другой версией, основанной на планиграфи-ческом анализе контекста обнаружения изделий, выступает высказанная В.Д. Викторовой гипотеза об их связи с культами очага [1968, с. 249]. Од-

Антропоморфная фигурка из урочища Пашкин Бор.

нако при массовом анализе материала связь с очагом не подтверждается. Так, например, предметы глиняной пластики были обнаружены вне жилищ и даже в погребениях, что противоречит имеющимся сведениям о мировоззрении средневекового населения таежной зоны Обь-Иртышского междуречья [Приступа, 2008, с. 16].

Л.М. Терехова выдвинула предположение о наличии связи предметов глиняной пластики с кузнечным ремеслом, поскольку на поселенческих комплексах, где они были обнаружены, найдены следы обработки металлов [1986, с. 135]. Однако предметы пластики встречаются и на памятниках без следов металлургической деятельности, а развитие металлургии – эпохальный процесс для территории таежной зоны Обь-Иртышья обозначенного периода.

Отметим также, что глиняная пластика на территории Западной Сибири имеет глубокие исторические корни. Антропоморфные изделия в большом количестве встречаются на памятниках эпохи бронзы и раннего железа. Так, на городище Чича-1 в Барабинской лесостепи обнаружена серия антропоморфных глиняных изображений с выраженными половыми признаками. По мнению академика В.И. Молодина, традиция изготовления таких фигурок связана с культом плодородия, свойственным ираноязычным племенам [Молодин и др., 2003, с. 340]. Вероятно, нельзя исключать подобной трактовки и для предметов из таежной зоны Западной Сибири. Учитывая упоминания об изготовлении глиняных изделий у обских угров для использования с религиозной целью [Иванов, 1970, с. 22], можно сделать предположение о взаимосвязи предметов антропоморфной глиняной пластики с обрядовыми практиками, направленными на создание семьи, деторождение, становление и взросление человека.

Таким образом, обнаруженное в районе среднего течения р. Конды в полевой сезон 2018 г. антропоморфное глиняное изображение Х–ХIII вв. н.э. высокой степени сохранности позволит расширить представления о форме, стилистике, семантике и технике изготовления предметов глиняной пластики эпохи Средневековья таежной зоны Западной Сибири.

Полевые исследования выполнены в рамках соглашения о научном сотрудничестве между ИАЭТ СО РАН и ООО «НАЦ АВКОМ-Наследие» от 24.09.2017 г., анализ археологического материала реализован в рамках проекта НИР № 0329-2019-0007 «Изучение, сохранение и музеефикация археологического и этнокультурного наследия Сибири».

Список литературы Глиняное антропоморфное изображение из урочища Пашкин Бор (Западная Сибирь)

- Адамов А.А. Глиняная антропоморфная фигурка из Прииртышья // Обские угры: мат-лы II Сиб. симп. «Культурное наследие народов Западной Сибири» (12–14 дек. 1999 г., г. Тобольск). – Тобольск; Омск, 1999. – С. 218–221.

- Арне Т.Й. Барсов Городок. Западносибирский могильник железного века. – Екатеринбург; Сургут: Уральский рабочий, 2005. – 184 с.

- Викторова В.Д. Памятники лесного Зауралья в X–XIII вв. н.э. // Учен. зап. Перм. ун-та. – 1968. – № 191. – С. 240–256.

- Зыков А.П., Кокшаров С.Ф. Древний Эмдер. – Екатеринбург: Волот, 2001. – 320 с.

- Иванов С.В. Скульптура народов севера Сибири XIX – первой половины XX в. – Л.: Наука, 1970. – 296 с. Молодин В.И., Чемякина М.А., Парцингер Г., Новикова О.И., Ефремова Н.С., Гришин А.Е., Марченко Ж.В. Глиняные скульптурки городища Чича-1 // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Сибири: сб. науч. тр. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. – Кн. 1. – С. 333–340.

- Мошинская В.И. Об одной группе глиняных антропоморфных изображений из Западной Сибири // КСИИМК. – 1959. – № 75. – С. 180–184.

- Мошинская В.И. Древняя скульптура Урала и Западной Сибири. – М.: Наука, 1976. – 132 с.

- Приступа О.И. Средневековая глиняная пластика в коллекции Музея природы и человека (Ханты-Мансийск). – Ханты-Мансийск; Екатеринбург, 2008. – 96 с.

- Терехова Л.М., Широков В.Н. Глиняная культовая пластика Рачевского археологического комплекса //

- Проблемы урало-сибирской археологии: сб. науч. тр. – Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1986. – С. 131–138.

- Терехова Л.М., Кокшаров С.Ф., Зыков А.П. Угорское наследие. – М.: Внешторгиздат, 1994. – 160 с.