Глубокозалегающие трудноизвлекаемые нефти: закономерности размещения и физико-химические свойства

Автор: Ященко И.Г.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (239), 2014 года.

Бесплатный доступ

Дана классификация видов трудноизвлекаемых нефтей как основы прироста нефтедобычи в среднесрочной перспективе в связи с истощением легкодоступных запасов. На основе анализа информации из базы данных Института химии нефти изучены особенности пространственного размещения и физико-химические свойства трудноизвлекаемых глубинных нефтей. Результаты исследования могут быть использованы при разработке новых и усовершенствовании существующих методов и технологий нефтепереработки и транспортировки нефтей с аномальными физико-химическими свойствами, а также при решении других задач нефтяной отрасли.

Физико-химические свойства нефтей, трудноизвлекаемые нефти, классификация нефтей, нефтегазоносный бассейн, глубокозалегающие нефти

Короткий адрес: https://sciup.org/149128613

IDR: 149128613

Текст научной статьи Глубокозалегающие трудноизвлекаемые нефти: закономерности размещения и физико-химические свойства

Как известно, более половины всех топливно-энергетических потребностей мира обеспечиваются нефтью и газом. Поскольку рост добычи нефти в мире уже длительное время не компенсируется приростом ее запасов, истощается наиболее качественная часть ее ресурсов с более благоприятными условиями залегания. Включаются в разработку трудноизвлекаемые запасы с высокой плотностью, вязкостью, сернистостью и смолистостью. Это не только резко меняет технологические параметры нефтяного сырья с неблагоприятными свойствами, но и увеличивает экологические издержки тер риторий при его освоении и усиливает негативное влияние на окружающую среду.

К трудноизвлекаемым запасам относятся запасы нефтей, заключенные в геологически сложнопостроен-ных или глубокозалегающих пластах либо представленные малоподвижной нефтью [1—7]. Такие нефти характеризуются сравнительно низкими дебитами скважин, обусловленными низкой продуктивностью пластов, неблагоприятными условиями залегания нефти (газонефтяные залежи, глубина более 4500 м и др.) или аномальными физико-химическими свойствами.

В настоящее время понятие трудноизвлекаемых запасов и трудноизвлекаемых нефтей (ТИН) и их классификация в литературе разработаны недостаточно. В связи с этим целью настоящей работы явились определение и классификация ТИН, а также анализ их физико-химических свойств.

Классификация трудноизвлекаемых нефтей

Наиболее обоснованный подход к определению понятия трудноизвлекаемых запасов был предложен в работе, где были сформулированы основные принципы и критерии отне- сения запасов нефти к трудноизвлекаемым [3]. На основе обобщения этих критериев и с учетом предложений других специалистов представлена классификация основных видов трудноизвлекаемых нефтей, согласно которой к трудноизвлекаемым можно относить нефти с нижеперечисленными свойствами и условиями залегания:

-

1) с аномальными физико-химическими свойствами (высокие вязкость и плотность, высокое содержание парафинов, смол и асфальтенов);

-

2) заключенные в водонефтяных и газонефтяных зонах;

-

3) с высокой (более 500 м3/т) или низкой (менее 200 м3/т) газонасыщенностью либо при наличии в растворенном и/или свободном газе агрессивных компонентов (сероводород, углекислота) в количествах, требующих применения специального оборудования при бурении скважин и добыче нефти;

-

4) залегающих на больших глубинах (более 4500 м);

-

5) с пластовой температурой 100 °C и выше либо ниже 20 °C (из-за низкой разницы между пластовой температурой и температурой застывания парафина и смол);

-

6) с высокой степенью обводненности продукции (до 75—80 %);

-

7) заключенные в слабопроницаемых (проницаемость менее 0.05 мкм2) и низкопористых (пористость менее 8 %) коллекторах;

-

8) залегающие на территории распространения многолетнемерзлых пород на глубине более 100 м.

C учетом вышеизложенного, на основе статистического анализа информации из базы данных (БД) по физико-химическим свойствам нефти

Института химии нефти CO РАН, которая в настоящее время включает описания более 23800 образцов нефтей из 5800 нефтяных месторождений, нами составлена классификация трудноизвлекаемых нефтей (табл. 1), в которой кроме видов ТИН указано количество нефтегазоносных бассейнов (НГБ) и месторождений для различных видов ТИН. Примерно 19000 в БД образцов относятся к различным видам ТИН. Как видно из табл. 1, тяжелые нефти представлены в БД выборкой с наибольшим количеством (5378) образцов [8].

Особенности трудноизвлекаемых нефтей с большой глубиной залегания

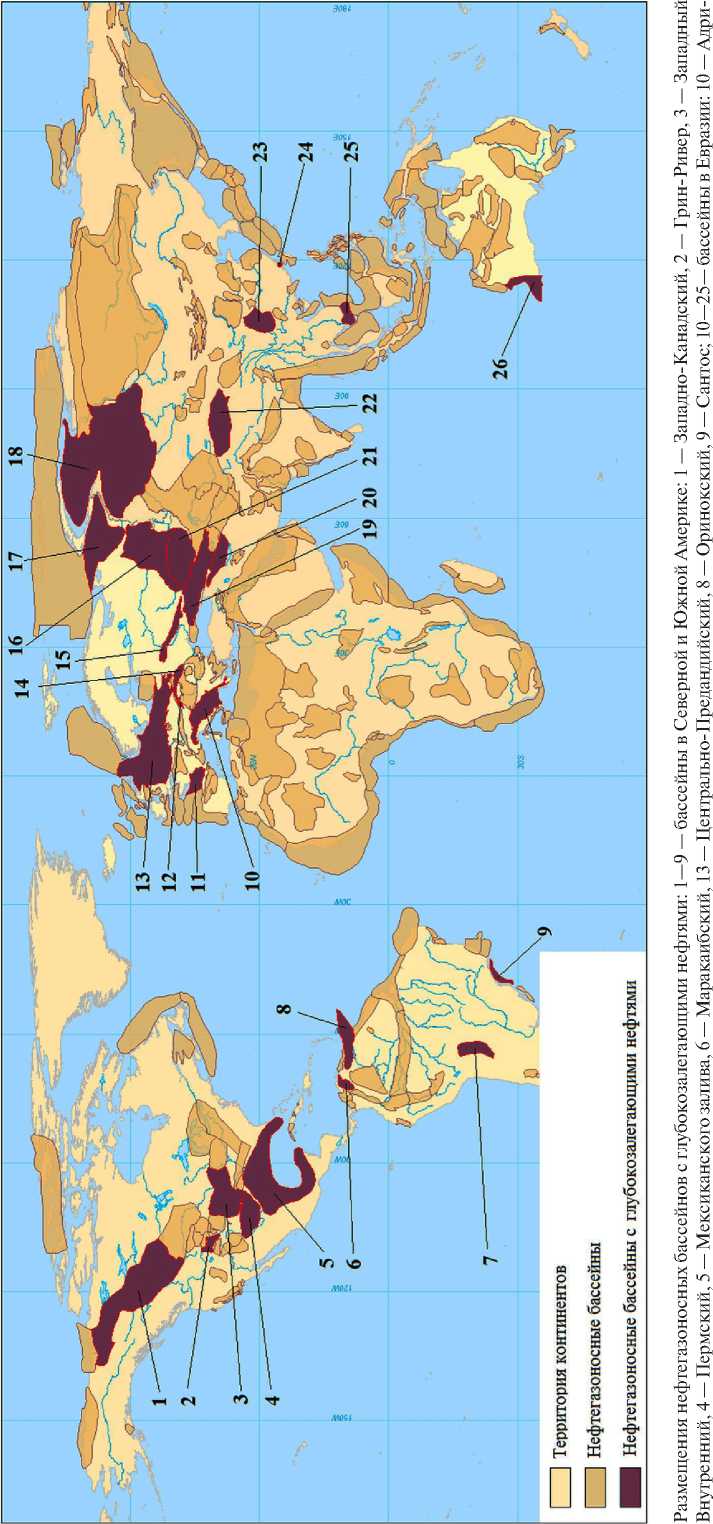

Глубокозалегающие (более 4500 м) нефти относятся к трудноизвлекаемым нефтям со сложными условиями залегания (табл. 1). На рисунке показано распределение нефтегазоносных бассейнов с глубокозалегающими нефтями. Большое количество месторождений с такими нефтями находится в Северо-Кавказском, Западно-Сибирском, Прикаспийском, Таримском нефтегазоносных бассейнах, а также в бассейнах Мексиканского залива и Австралии (Перт). Самыми глубокими скважинами отличаются следующие месторождения: Халахатанг (6640— 7070 м), Туопутай (6400—6750 м) и Аидинг (6140—6330 м) Таримского бассейна, Медисин-Ривер (6300— 6980 м) и Кроссфилд (6733 м) ЗападноКанадского бассейна, Шах-Дениз (6500—6688 м) Южно-Каспийского бассейна, Гомес (6050—7022 м) и Лин-терна (6560 м) Пермского бассейна, Малосса (6250 м) Адриатического НГБ и т. д. Уникальными и крупны ми по своим запасам являются следующие месторождения: Уренгойское и Самбургское (Западно-Сибирский НГБ), Тенгиз, Кашаган, Каламкас, Астраханское и Королевское (Прикаспийский бассейн), Бач-Хо (Вунг-Тау), Шаз-Дениз (Северо-Кавказский НГБ) и Пембина (Западно-Канадский бассейн).

В России залежи большой глубины характерны в основном для Западно-Сибирского и Северо-Кавказского НГБ — 32 и 35 месторождений соответственно, из которых выделяются Ханкальское (5800 м), Новолакское (5650 м), Андреевское (5600 м) и Самурское (5480 м) из Северо-Кавказского бассейна и Геологическое (5750 м), Лукьявинское (5664 м), Уренгойское (5520 м), Ен-Яхинское (5200—5500 м) и Самбургское (5480 м) из Западно-Сибирского бассейна. В Тимано-Печорском бассейне три месторождения — Восточно-Сарутаюское, Вуктыльское и Козла-юское — имеют скважины в интервале глубин 4520—5090 м. В ВолгоУральском НГБ два месторождения — Антиповско-Балыклейское и Зайкинское — отличаются глубинными скважинами.

В рассматриваемой выборке нефтей большинство составляют палеозойские нефти — более 53 %, 1/3 нефтей залегает в мезозойских породах, около 14 % — в кайнозойских.

Физико-химические свойства мировой нефти с большой глубиной залегания приведены в табл. 2, где показано, что в среднем глубокозалегающие нефти могут быть отнесены к легким, с повышенной вязкостью, среднесернистым, среднепарафинистым, малосмолистым, малоасфаль-теновым, с высоким содержанием

Таблица 1

Количественная характеристика информации в БД о трудноизвлекаемых нефтях

|

Виды трудноизвлекаемых нефтей |

Объем выборки из БД |

Количество бассейнов |

Количество месторождений |

|

|

Нефти с аномальными свойствами |

Тяжелая (плотность более 0.88 г/см3) |

5378 |

126 |

1792 |

|

Вязкая (вязкость более 35 мм2/с при 20 °C) |

2622 |

68 |

915 |

|

|

Сернистая (содержание серы более 3 %) |

908 |

40 |

374 |

|

|

Смолистая (содержание смол более 13 %) |

2157 |

54 |

730 |

|

|

Парафинистая (содержание парафинов более 6 %) |

2477 |

60 |

844 |

|

|

С высокой газонасыщенностью (более 500 м3/т) |

78 |

24 |

51 |

|

|

С низкой газонасыщенностью (менее 200 м3/т) |

2875 |

67 |

1141 |

|

|

С высоким содержанием сероводорода (более 5 %) |

125 |

19 |

65 |

|

|

Нефти В сложных условиях залегания |

В слабопроницаемых коллекторах (менее 0.05 мдм2) |

618 |

37 |

419 |

|

В коллекторах с низкой пористостью (менее 8 %) |

98 |

16 |

70 |

|

|

Большие глубины залегания (более 4500 км) |

438 |

29 |

213 |

|

|

Высокая пластовая температура (выше 100 °C) |

869 |

47 |

458 |

|

|

Низкая пластовая температура (ниже 20 °C) |

334 |

37 |

186 |

|

атический, 11 — Аквитанский, 12 — Венский, 13 — Центрально-Европейский, 14 — Карпатский, 15 — Днепровско-Припятский,

16 — Волго-Уральский, 17 — Тимано-Печорский, 18 — Западно-Сибирский, 19 — Северо-Кавказский, 20 — Южно-Каспийский, 21 — Прикаспийский, 22 — Таримский, 23 — Сычуань ский, 24 — Северо-Тайваньский, 25 — Вунг-Тау; 26 — бассейн в Австралии —Перт

Физико-химические свойства мировой нефти с большой глубиной залегания

Таблица 2

|

Физико-химические показатели |

Объем выборки |

Среднее значение |

|

Плотность, г/см3 |

199 |

0.8339 |

|

Вязкость при 20 °C, мм2/с |

90 |

137.98 |

|

Содержание серы, мае. % |

136 |

0.41 |

|

Содержание парафинов, мае. % |

95 |

7.36 |

|

Содержание смол, мае. % |

91 |

5.45 |

|

Содержание асфальтенов, мае. % |

77 |

1.51 |

|

Фракция н. к. 200 °C, мае. % |

75 |

29.33 |

|

Фракция н. к. 300 °C, мае. % |

56 |

47.65 |

|

Фракция н. к. 350 °C, мае. % |

33 |

59.40 |

|

Газосодержание в нефти, м3/т |

20 |

448.43 |

|

Термобарические условия залегания |

||

|

Температура пласта, °C |

94 |

117.09 |

|

Пластовое давление, МПа |

102 |

60.17 |

фракции н. к. 200 °C и средним содержанием фракции н. к. 300 °C. Выявлено высокое газосодержание в этих нефтях. Как видно из табл. 2, в среднем пластовая температура в зоне добычи с больших глубин выше 117 °C, что в свою очередь может нести угрозу возникновения экологических последствий добычи и освоения высокотемпературных нефтей.

Тимано-печорские глубинные нефти отличаются от других нефтей мира содержанием серы— среднее значение — 0.48 %, северо-кавказские нефти — содержанием парафинов, концентрация которых в среднем составила 7.72 %, а волго-уральские нефти — повышенным содержанием дизельных фракций (табл. 2).

Заключение

В связи с сокращением запасов легкодоступных нефтей в мире наблюдается рост доли трудноизвлекаемых запасов в общем объеме добываемой нефти, что ведет к непрерывному усилению негативного влияния на окружающую среду нефтедобычи, транспортировки и нефтепереработки.

Представлена классификация трудноизвлекаемых нефтей. C использованием базы данных по физико-химическим свойствам нефти, разработанной в Институте химии нефти CO РАН, проведен анализ пространственного распределения трудноизвлекаемых глубокозалегающих нефтей в основных нефтегазоносных бассейнах мира, выявлены особенности их физико-химических свойств.

Список литературы Глубокозалегающие трудноизвлекаемые нефти: закономерности размещения и физико-химические свойства

- Пуртова И. П., Вариченко А. И., Шпуров И. В. Трудноизвлекаемые запасы нефти: Терминология: Проблемы и состояние освоения в России // Наука и ТЭК. 2011. № 6. С. 21-26.

- Ибраев В. И. Прогнозирование напряженного состояния коллекторов и флюидоупоров нефтегазовых залежей в Западной Сибири. Тюмень: ОАО «Тюменский дом печати», 2006. 208 с.

- Лисовский Н. Н., Халимов Э. М. О классификации трудноизвлекаемых запасов // Вестник ЦКР Роснедра. 2009. № 6. С. 33-35.

- Халимов Э. М. Геотехнологии разведки и разработки нефтяных месторождений: Избранные труды (1958-2000 гг.). М.: ИГиРГИ, 2001. 656 с.

- Халимов Э. М. Концепция дифференцированной ставки налога на добычу полезных ископаемых // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2004. № 11. С. 44-50.

- Лукьянов Э. Г., Тренин Ю. А., Деревягин А. А. Достоверность геологогеофизической информации для оценки извлекаемых (рентабельных) запасов нефти // Нефтегазовое дело. 2008. № 1. http://www.ogbus.ru/authors/Lukyanov/Lukyanov_1.pdf.

- Якуцени С. П. Распространенность углеводородного сырья, обогащенного тяжелыми элементами-примесями: Оценка экологических рисков. СПб.: Недра, 2005. 372 с.

- Ященко И. Г., Полищук Ю. М. Трудноизвлекаемые нефти: физико-химические свойства и закономерности размещения / Под ред. А. А. Новикова. Томск: В-Спектр, 2014. 154 с.