Глухой и звонкий карельский: диалектные маркеры на кластерных картах

Автор: Новак И.П.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Вопросы карельской диалектологии

Статья в выпуске: 7 т.44, 2022 года.

Бесплатный доступ

Фонетическая оппозиция звонких и глухих согласных представлена далеко не во всех диалектах карельского языка: явление отсутствует в севернокарельских говорах его собственно карельского наречия. В связи с этим анализируемое непротивопоставленное диалектное различие было отнесено языковедами к одному из важнейших маркеров карельской диалектной речи. Однако вопросы истории развития данного явления, а также определения отдельных его изоглосс до сих пор оставались нерешенными. В рамках настоящего исследования на основе применения диалектометрической методики кластерного анализа к материалам диалектной базы автором предпринята попытка выявить основные фонетические позиции, влияющие на распределение звонких и глухих согласных в говорах карельского языка Карелии, и провести соответствующие изоглоссы. В ходе работы удалось установить ареалы «глухого» и «звонкого» представительства анализируемого явления, а также выявить переходную между ними зону, при этом основания для выделения особой группы переходных диалектов собственно карельского наречия не были установлены. Озвончение согласных, очевидно, следует относить к древнекарельскому периоду его развития, а севернокарельские глухие согласные - к диалектной инновации, возникшей вследствие влияния со стороны финских диалектов. Полученные результаты планируется использовать в дальнейшем в работе над составлением лингвистически обоснованной диалектной классификации карельского языка.

Карельский язык, диалектология, лингвистическая география, диалектометрия, кластерный анализ, консонантизм, глухие и звонкие согласные

Короткий адрес: https://sciup.org/147240291

IDR: 147240291 | УДК: 811.511.112'286'342.42(470.22):004.93'14 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.817

Текст научной статьи Глухой и звонкий карельский: диалектные маркеры на кластерных картах

Явлению звонкости / глухости согласных карельской диалектной речи, относимому языковедами к одному из важнейших ее маркеров, в своих работах уделяли отдельное внимание уже первые исследователи карельского языка1. Противопоставление по глухости / звонкости в нем охватывает не только смычно-взрывные ( p / b , t / d , k / g ) и щелевые согласные ( s / z , š / ž ), но и аффрикаты (c/dz ). К согласным, противопоставленным по глухости / звонкости, относятся также v и f . Однако последний изначально не был характерен для фонетической системы карельского языка, чем и объясняется отсутствие междиалектных соответствий, обнаруживающих разных членов данной пары.

На одном из этапов развития языка изначально глухие древнекарельские согласные подверглись озвончению в звонком фонетическом окружении, то есть в интервокальном положении или в позиции после / перед сонорными согласными и v (напр.: aiga / aigu / aig(e) ‘время’, käzi / käži ‘рука’, kagla / kaglu / kagl(e) ‘шея’, peldo / peld ‘поле’). Такое представительство характерно для современных южнокарельских говоров собственно карельского наречия, ливвиковского и людиковского наречий. Кроме того, оно нашло отражение в новописьменных ливвиковском, людиковском, тверском карельском и получившем развитие в Финляндии южнокарельском нормированных вариантах языка. В свою очередь, севернокарельским диалектам собственно карельского наречия и соответствующему новописьменному нормированному варианту языка характерно практически полное отсутствие звонких согласных (напр.: aika, käsi / käši, kakla, pelto). Исключения представляют лишь некоторые поздние заимствования [5: 24], [13: 11], [14: 7–8], [16: 36], [17: 16–17].

В глухом фонетическом окружении во всех карельских диалектах сохранились глухие согласные звуки (напр., itkie / itkidä ‘плакать’). Озвончение не затронуло и позицию начала слова (напр., kala ‘рыба’), а также одиночные k, t, p, являющиеся слабоступенными аналогиями соответствующих смычно-взрывных геминат (напр.: akat от akka / akku / akk(e) ‘старуха’) [12: 376–378], [14: 8–10]. Отдельные глухие смычно-взрывные, оказавшиеся в результате синкопы в позиции перед другими глухими согласными, представлены в михайловских говорах людиковского наречия (напр., мхл.: korktad ‘высокие’, ср. ливв.: korgiet, люд.: korgedad)2.

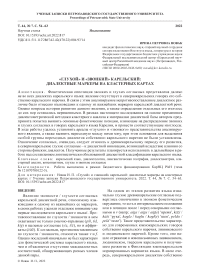

Анализируемое явление послужило одним из главных маркеров в процессе дифференциации групп северно- и южнокарельских диалектов собственно карельского наречия, а также основанием для выделения группы переходных между ними диалектов (панозерский, юшкозерский, подужемский) (рис. 1) [12: 376–377]. Согласно П. М. Зайкову, в переходных диалектах наряду с глухими s , š в интервокальной позиции выступают звонкие z , ž , а смычно-взрывные k , t , p озвончаются в соседстве с сонорными [5: 24].

Рис. 1. Традиционная классификация диалектов карельского языка Figure 1. Traditional classification of Karelian dialects

Граница между говорами, использующими / не использующими звонкие смычно-взрывные согласные, очерчивается первыми исследователями карельской диалектной речи от Минозе-ра на западе, между Костомукшей и Лувозером (в районе д. Ровкула), далее южнее Юшкозера к Кеми на востоке территории, захватывая расположенное севернее Пильдозеро3, то есть проходит между контоккским и ругозерским диалектами, далее по территории юшкозерского диалекта, между панозерским и маслозерским диалектами и затем сливается с южной границей подужем-ского диалекта из традиционной классификации карельского языка. Данная граница совпадает с одним из основных путей миграций карелов по водному пути вдоль бассейна р. Кемь [4: 51].

Карты «Диалектологического атласа карельского языка» демонстрируют, что изоглосса распространения звонких и глухих смычно-взрывных ( abu / apu ʻпомощьʼ, pada / pata ʻгоршокʼ, olgi / olki ʻсоломаʼ), накладывающаяся на границу, описанную А. Генетцем, не совпадает с изоглоссой распространения звонких и глухих щелевых ( aiz(ž)a / ais(š)a ʻоглобляʼ), проходящей на востоке территории севернее и захватывающей все юшкозерские и панозерские, а также отдельные калевальские и вычетайбольские говоры [2: 72, 73]. Диалектные данные свидетельствуют о том, что отличия обнаруживают и изоглоссы звонких и глухих смычно-взрывных, выступающих в различных фонетических позициях (в окружении гласных, до или после согласных), что, однако, не нашло отражения на картах атласа, как и границы ареала употребления звонкой аффрикаты dž .

Относительно истории развития звонких согласных карельского языка следует отметить, что в звонком фонетическом окружении в результате влияния фонетической системы русского языка озвончение глухих смычно-взрывных, очевидно, произошло в период функционирования древнекарельского языка, доказательством чего является огласовка топонимов, зафиксированных в писцовых книгах Водской пятины XVI– XVII веков4 [11: 98]. Озвончение щелевых одни исследователи карельской диалектологии также относят к периоду функционирования древнекарельского языка5, другие же считают явление более поздним [15: 260–261]. Мнения относительно глухих согласных севернокарельских диалектов собственно карельского наречия также расходятся: глухие согласные здесь могут являться продолжателями древнекарельских глухих [14: 8] или же древнекарельские звонкие согласные в них были упразднены в результате позднего влияния со стороны финского языка6.

В рамках настоящего исследования предлагается обработать материалы диалектной базы ка- рельского языка «Murreh»7 при помощи методики диалектометрии, широко применяемой в последние годы в лингвогеографических исследованиях финно-угорских языков [1], [7], [9]. Использование алгоритма кластерного анализа поможет определить конкретные фонетические позиции и их возможные комбинации, влияющие на распределение звонких и глухих смычно-взрывных и щелевых согласных в карельских говорах, провести изоглоссы диалектного явления, выделить его переходную зону, а также наметить пути решения спорных вопросов истории его развития.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Поставщиком диалектных материалов для настоящего исследования выступили оцифрованные данные «Программ по собиранию материала для диалектологического атласа карельского языка»8, заполненных в населенных пунктах Карелии главным образом в 1937–1946 годах. Эти материалы не утратили своей актуальности, на что указывают результаты экспедиционных выездов автора статьи 2019–2022 годов, демонстрирующие определенную статичность карельской диалектной речи за прошедший период. При этом важно понимать, что исторические события середины XX века (результаты войн, миграций, ликвидации деревень в Средней и Северной Карелии) [6: 442–695] привели к исчезновению ряда населенных пунктов, а соответственно, и говоров, данные по которым были собраны в ходе работы над атласом и нашли отражение в базе. Из этих материалов на настоящий момент в полном объеме оцифрованы и закодированы языковые данные по 130 говорам Карелии. По анализируемому явлению в атласе представлено лишь две карты, а в программах – 11 вопросов. Возможности базы данных, хранящей расшифрованные и закодированные материалы программ, позволяют переносить ответы на вопросы из одного раздела в другой. С помощью этой функции разделы «Звонкие / глухие согласные» были дополнены почти на 100 вопросов, в том числе отражающих распределение звонких и глухих щелевых и аффрикат, отдельно в программах не представленных.

В разделе «Звонкие / глухие согласные (смычно-взрывные)» приведены вопросы, демонстрирующие поведение смычно-взрывных согласных k / g , t / d , p / b :

– в интервокальном окружении (напр., pada / pata ʻгоршокʼ, hago / hako ʻкорягаʼ, abu / apu ʻпомощьʼ9);

– в позиции после сонорных согласных (напр., peldo / pelto ʻполеʼ, salgu / šalkku ʻкотомкаʼ, hardiet / hartiet ʻплечиʼ, kurgi / kurki ʻжуравльʼ, korbi / korpi ʻглухой лесʼ, randa / ranta ʻберегʼ,

-

o ngi I onki ‘удочка’, hongat I honkat ‘сосны’, langat I lankat ‘нитки’, lamb I lampi ‘ламба’);

-

- в позиции перед сонорными согласными и v (напр., siegla I siekla ‘решето’, nybla I nypla ‘пуговица’, adra I atra ‘соха’, nagris I nakris ‘репа’, kobrissa I koprissa ‘в горсти’, kodvan I kotvan ‘долго’).

В разделе «Звонкие I глухие согласные (щелевые)» - согласных sIz , sIz :

-

- в интервокальном окружении (напр., kazi I kasi ‘рука’, vuozi I vuosi ‘год’);

-

- в позиции после сонорных согласных (напр., varzi I varsi ‘рукоятка’, kynzi I kynsi ‘ноготь’);

-

- в позиции перед сонорными согласными и v (напр., ozra I osra ‘ячмень’, vizva I visva ‘гной’); а также аффрикаты с I dz ( cidziliuska I ciciliusku ‘ящерица’).

Для распределения на основе перечисленных языковых данных говоров на группы в соответствующем модуле базы данных используется статистический метод кластеризации (группировка объектов на кластеры, внутри которых представлены объекты, обнаруживающие между собой меньшее число отличий, чем с объектами из других кластеров), а именно - метод полной связи + метод k-средних [3: 115], наилучшим образом зарекомендовавший себя для решения проблем карельской диалектологии.

В ходе применения алгоритма кластеризации программа создает таблицы отличий между пунктами картографирования, находит среди говоров «ближайших соседей» (обнаруживающих минимальное число отличий) и объединяет их в кластеры. Шаг за шагом кластеры объединяются в более крупные. Результаты кластеризации визуализируются в виде дендограммы и карт.

ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ

КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА НА КЛАСТЕРНЫХ КАРТАХ

Кластеризация языковых данных из разделов диалектной базы карельского языка «Звонкий I глухой согласный (смычно-взрывной)» и «Звонкий I глухой согласный (щелевой)» позволила получить следующее представление о границах анализируемого диалектного явления, варьирующихся в зависимости от артикуляционных свойств согласных (смычно-взрывной, щелевой или аффриката) и их фонетического окружения (интервокальное положение, положение в позиции до или после сонорного согласного).

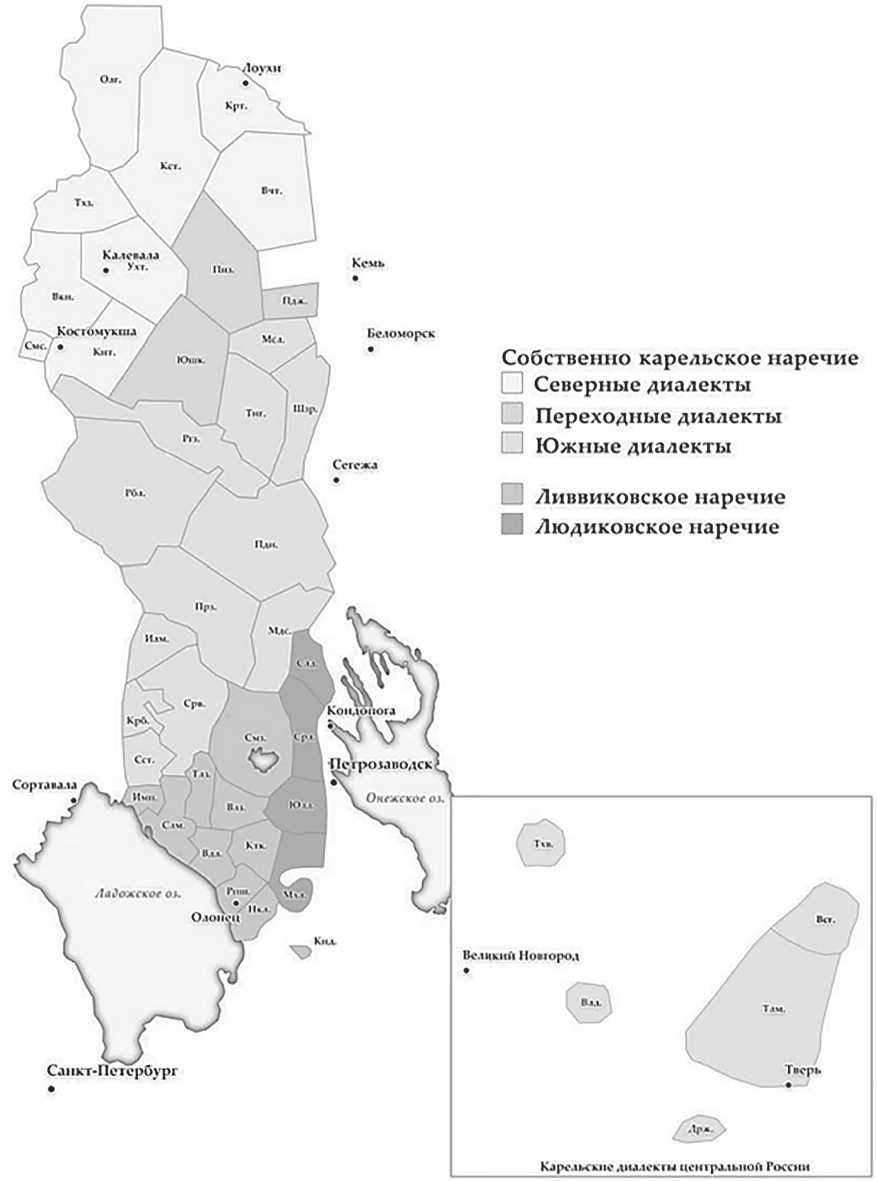

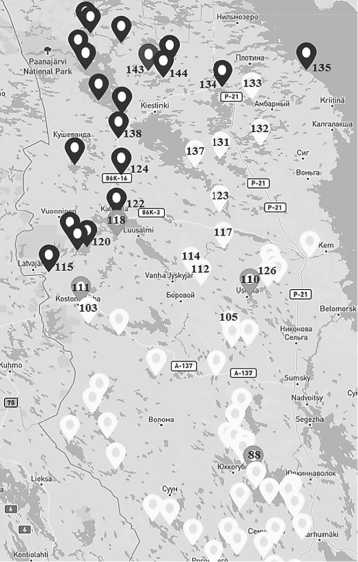

Южная граница употребления глухих интервокальных смычно-взрывных согласных (черный кластер, рис. 2, левая карта) прошла от Костомукши (111, кнт.10) на северо-восток через Алозеро (118, ухт.), Корелакшу (137, пнз.), Верхнее Кумозеро (131, вчт.) и Парфеево (134, крт.) до Сонострова (135, крт.). Северными пун- ктами зоны соответствующих звонких (белый кластер) являются Лувозеро (103, ргз.), Сопо-варакка (112, юшк.), Пебозеро (129., мсл.), Пиль-дозеро (132, вчт.) и Боярская (133, вчт.). В переходную зону (темно-серый и серый кластеры) вошли Суопасалма (114, юшк.), Панозеро (117, пнз.), Кургиево (123, пнз.), в которых преимущественно встречаются глухие согласные (на более высоком уровне кластеризации эти пункты входят в крупный северный кластер), но довольно часто используются и звонкие, что главным образом касается губного b. В используемых данных отличия обнаруживает также тунгуд-ский говор Калливаракка (106), что может объясняться качеством записанного по данному говору материала (неудачный выбор информанта, влияние родного говора собирателя и пр.). Таким образом, граница употребления глухих и звонких смычно-взрывных согласных, находящихся в интервокальном положении, на западе совпала с границей между контоккским и руго-зерским диалектами из традиционной классификации, прошла между юшкозерскими говорами, совпала с границами между тунгудским и юшкозерским, маслозерским и панозерским, подужемским и панозерским диалектами, далее прошла на север между вычетайбольскими говорами вплоть до их границы с керетьским диалектом.

На карте, демонстрирующей ситуацию со смычно-взрывными g и d , выступающими в позиции после сонорных согласных (рис. 2, правая карта), распределение говоров переходной зоны представлено несколько отличным образом. На западе и востоке территории изоглосса между ареалами употребления постсонорных звонких и глухих смычно-взрывных совпадает с рассмотренной выше, но в центральной зоне она сдвигается на северо-запад, относя панозерские говоры, тяготеющие на предыдущей карте к северному кластеру (Панозеро (117, пнз.) и Кургиево (123, пнз.)), в южный «звонкий» кластер. В переходной зоне оказались говоры Суопасалма (114, юшк.), Корелакша (137, пнз.) и Верхнее Кумозеро (131, вчт.) (темно-серый кластер), при дальнейшей кластеризации вливающиеся в северный кластер, а также говоры Маркова Гора (105, тнг.) и Кал-ливаракка (106, тнг.) (серый кластер), наоборот, тяготеющие к южному кластеру.

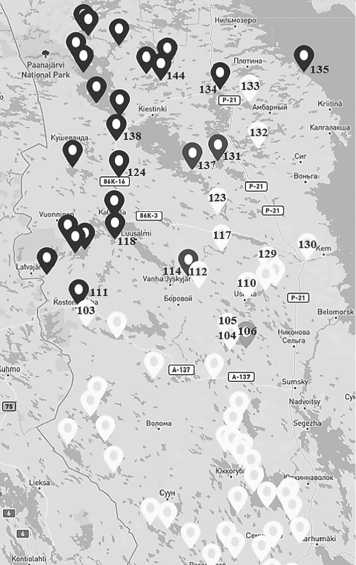

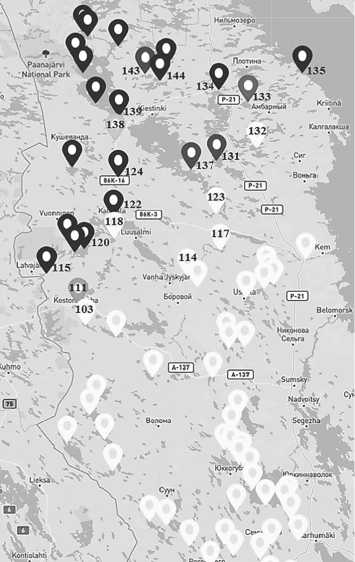

Употребление губных смычно-взрывных b/p в позиции после сонорных согласных в расширяющейся на юго-восток переходной зоне обнаруживает некоторые отличия с язычными согласными, выступающими в аналогичной позиции (рис. 3, левая карта). В эту зону наряду с говорами Суопасалма (114, юшк.), Кургиево (123, пнз.), Ко-релакша (137, пнз.), Маркова Гора (105, тнг.), Кал- ливаракка (106, тнг.), выступившими в качестве переходных в предыдущих кластеризациях, попадают также говоры Боярская (133, вчт.), Пильдозе-ро (132, вчт.), Подужемье (130, пдж.) и Компаково (104, тнг.). Следует, однако, отметить, что на более высоких уровнях кластеризации темно-серый кластер тяготеет к северному, а светло-серый – к крупному южному, что приводит к совпадению изоглоссы анализируемой фонетической позиции с изоглоссой, демонстрирующей поведение постсонорных язычных смычно-взрывных.

На кластерной карте, демонстрирующей распределение смычно-взрывных согласных, выступающих в позиции перед сонорными и v, переходная зона, наоборот, на западе территории смещается незначительно на северо-запад, захватывая говоры Костомукша (111, кнт.) и Ало-зеро (118, ухт.), а также Сенозеро (143, кст.) на севере, что не сказывается на смещении изоглоссы на западе территории (темно-серый и серый кластеры входят в черный) (рис. 3, правая карта). В центральной и восточной части изоглосса сдвигается также на северо-запад, тем самым относя переходные говоры предыдущих кластеризаций (114, 117, 123, 131, 132, 133, 137) к южному кластеру. В серый кластер неожиданно вошли говоры Уш-ково (110, мсл.) и Сондалы (88, пдн.), находящиеся далеко в стороне от основной изоглоссы, что так- же может объясняться качеством или дефицитом полученного в данных пунктах материала.

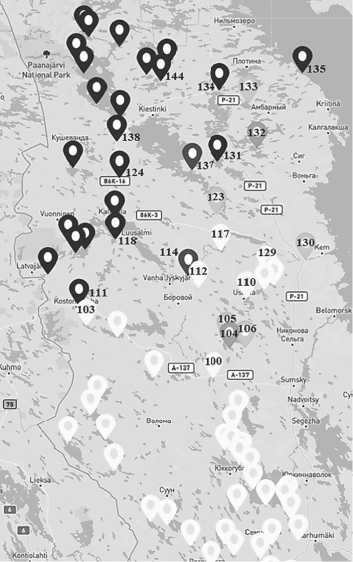

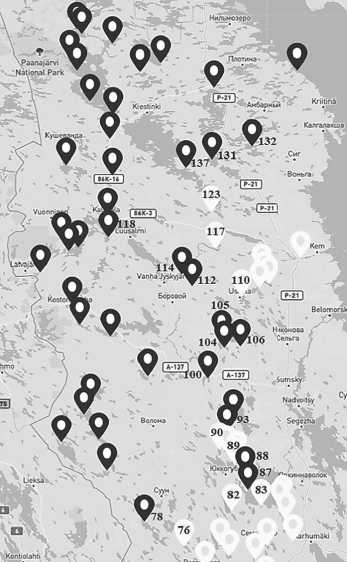

Распределение звонких и глухих щелевых согласных , выступающих в интервокальном и постсонорном положении , а также в позиции перед сонорными и v , не обнаруживает каких-либо существенных отличий, на что указывают результаты соответствующих кластеризаций, в связи с чем в рамках статьи принято решение продемонстрировать сводную карту (рис. 4, левая карта). В данном случае на западе территории изоглосса переместилась на северо-запад: говор Алозеро (118, ухт.), демонстрирующий использование звонких щелевых, а также переходный говор Костомукша (111, кнт.) с преимущественным использованием звонких (серый кластер) относятся к южной зоне распространения явления, как и говор Кябели (138, кст.). В центральной зоне и на востоке территории граница проходит между панозерскими говорами (123 и 137), а далее между вычетайбольскими говорами (131 и 133 с одной стороны и 132 с другой). При этом говоры темно-серых кластеров (Корелакша (137, пнз.), Верхнее Кумозеро (131, вчт.), Сенозеро (143, кст.), Боярская (133, вчт.)), обнаруживающие преимущественное употребление глухих щелевых, отличаются своим переходным характером.

Рис. 2. Распределение звонких / глухих интервокальных смычно-взрывных (левая карта) и смычно-взрывных d , g , выступающих в позиции после сонорных согласных (правая карта), в диалектах карельского языка

Figure 2. Distribution of voiced / voiceless intervocalic occlusive plosives (left-hand map) and post-sonorant occlusive plosives d , g (right-hand map) in Karelian dialects

Рис. 3. Распределение звонких / глухих смычно-взрывных b / p , выступающих в позиции после сонорных согласных (левая карта), и звонких / глухих смычно-взрывных, находящихся в положении перед сонорными и v (правая карта), в диалектах карельского языка

Figure 3. Distribution of voiced / voiceless post-sonorant occlusive plosives b/p (left-hand map) and voiced / voiceless occlusive plosives preceding sonorants and v (right-hand map) in Karelian dialects

Рис. 4. Распределение звонких / глухих щелевых согласных (левая карта) и аффрикат (правая карта) в диалектах карельского языка

Figure 4. Distribution of voiced / voiceless fricative consonants (left-hand map) and affricates (right-hand map) in Karelian dialects

В базе представлен единственный пример, демонстрирующий распределение в говорах звонких и глухих аффрикат (рис. 4, правая карта). Результат кластеризации этих материалов указывает, что изоглосса данного явления существенно расходится со всеми вышеприведенными, смещаясь далеко на юг. Дефицит материала, однако, не позволяет сделать каких-либо определенных выводов относительно ареалов распространения звонких и глухих аффрикат в говорах карельского языка, в связи с чем данная позиция изымается из дальнейшего анализа.

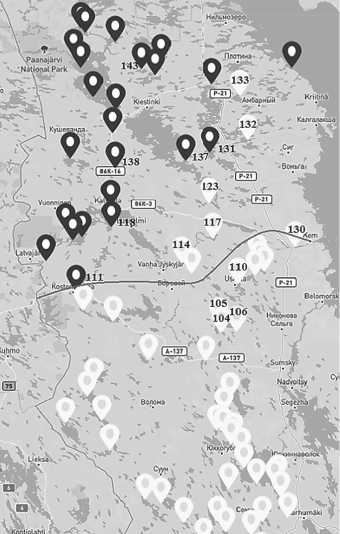

Произведенные кластеризации различных позиций употребления звонких и глухих смыч- но-взрывных и щелевых согласных в говорах карельского языка Карелии позволили определить переходные по тем или иным параметрам говоры. Распределение севернокарельского («глухого») или южнокарельского («звонкого») представительства анализируемого явления в этих говорах представлено в таблице, в последнем столбце которой приводится вывод относительно доминирующего варианта. Результат такого подсчета полностью совпадает со сводной кластерной картой, полученной автоматически на основе обсчета всех использованных в настоящем исследовании диалектных данных (рис. 5).

Распределение звонких и глухих согласных в говорах переходной зоны11

Distribution of voiced and voiceless consonants in the subdialects of the transitional zone

|

Говор |

Vg/d/b/V |

Cg/d |

Cb |

g/d/bC |

z |

Итог |

|

Сенозеро (143, кст.) |

с |

с |

с |

п(с) |

п(с) |

с |

|

Боярская (133, вчт.) |

ю |

ю |

п(ю) |

ю |

п(с) |

ю |

|

Пильдозеро (132, вчт.) |

ю |

ю |

п(ю) |

ю |

ю |

ю |

|

Верхнее Кумозеро (131, вчт.) |

с |

п(с) |

ю |

ю |

п(с) |

п(с) |

|

Корелакша (137, пнз.) |

с |

п(с) |

п(с) |

ю |

п(с) |

с |

|

Кябели (138, кст.) |

с |

с |

с |

с |

п(ю) |

с |

|

Кургиево (123, пнз.) |

п(с) |

ю |

п(ю) |

ю |

ю |

ю |

|

Панозеро (117, пнз.) |

п(с) |

ю |

ю |

ю |

ю |

ю |

|

Суопасалма (114, юшк.) |

п(с) |

п(с) |

п(с) |

ю |

ю |

п(ю) |

|

Ушково (110, мсл.) |

ю |

ю |

ю |

п(с) |

ю |

ю |

|

Алозеро (118, ухт.) |

с |

с |

с |

п(с) |

ю |

с |

|

Костомукша (111, кнт.) |

с |

с |

с |

п(с) |

п(ю) |

с |

|

Подужемье (130, пдж.) |

ю |

ю |

п(ю) |

ю |

ю |

ю |

|

Калливаракка (106, тнг.) |

п(с) |

п(ю) |

п(ю) |

ю |

ю |

ю |

|

Маркова Гора (105, тнг.) |

ю |

п(ю) |

п(ю) |

ю |

ю |

ю |

|

Компаково (104, тнг.) |

ю |

ю |

п(ю) |

ю |

ю |

ю |

Рис. 5. Распределение звонких / глухих согласных в диалектах карельского языка (сводная карта)12

Figure 5. Distribution of voiced / voiceless consonants in Karelian dialects (summary map)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сводная кластерная карта анализируемого явления (см. рис. 5) демонстрирует, что граница между «глухим» и «звонким» ареалами карельского языка прошла на западе между кон-токкским и ругозерским диалектами, далее вдоль границы контоккского и юшкозерского, калевальского и юшкозерского диалектов, через панозерские и вычетайбольские говоры на северо-восток вплоть до границы керетьского диалекта из традиционной классификации. Изоглоссы дистрибуции звонких / глухих смычно-взрывных и щелевых согласных разошлись несущественно. Доминирующее представительство звонкой огласовки парных смычно-взрывных и щелевых согласных в диалектах и наречиях карельского языка подтверждает теорию древнекарельского происхождения явления.

Переходная зона (территория между крайними границами пучка изоглосс) распространилась как на северо-запад, так и на юго-восток от центральной изоглоссы, существенно выходя за пределы границ переходных диалектов собственно карельского наречия. Таким образом, выделение панозерских, юшкозерских и подужемских говоров, основанное исключительно на особенно- стях представительства в них звонких и глухих согласных, в отдельную переходную группу диалектов собственно карельского наречия, согласно результатам настоящего исследования, представляется необоснованным.

Сужение зоны употребления глухих согласных с запада на восток территории, наглядно продемонстрированное на картах, может являться результатом существенного влияния со стороны диалектов финского языка в приграничной зоне, что, в свою очередь, указывает на возможность оглушения изначально звонких парных согласных в регионе. В пользу такого вывода свидетельствуют факты длившихся на протяжении XVII– XIX веков переселений в немноголюдный регион современной Калевалы выходцев с территории современной Финляндии, что не могло не отразиться на местных говорах (см. [4: 54, 69], [10: 301–302]). На это косвенно указывают, например, и данные дерматоглифики, согласно которым именно карелы северных районов Карелии наиболее близки к финским группам Восточной и Северо-Восточной Финляндии [8: 40].

Граница анализируемого явления на сводной кластерной карте, составленной на основе диалектных данных середины XX века, сдвинулась на северо-запад от той линии, которую наметили первые исследователи карельской диалектологии в конце XIX века, что могло бы объясняться результатами интенсивных контактов и миграций населения данного региона в первой половине прошлого столетия.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ вкн. – вокнаволокский пдн. – паданский вчт. – вычетайбольский пнз. – панозерский кнт. – контоккский прз. – поросозерский крт. – керетьский ргз. – ругозерский кст. – кестеньгский тнг. – тунгудский мсл. – маслозерский ухт. – ухтинский пдж. – подужемский юшк. – юшкозерский

СПИСОК ПУНКТОВ КЛАСТЕРНЫХ КАРТ (С УКАЗАНИЕМ ДИАЛЕКТА)

76 – Кудамгуба (прз.)

82 – Сельги (пдн.)

83 – Евгора (пдн.)

78 – Лубосалма (прз.)

Список литературы Глухой и звонкий карельский: диалектные маркеры на кластерных картах

- Архангельский Т. А. Применение диалектометрического метода к классификации удмуртских диалектов // Урало-алтайские исследования. 2021. № 2. С. 7-20. DOI: 10.37892/2500-2902-2021-41-2-7-20

- Бубрих Д. В ., Беляков А. А., Пунжина А. В . Диалектологический атлас карельского языка. Хельсинки: SUS, 1997. 218 с.

- Дугушкина Н. В . Обзор популярных методов кластеризации в машинном обучении // Наукосфера. 2020. № 7. С. 112-118.

- Жуков А. Ю. Ребольский погост в XVI-XVIII вв. Самоорганизация крестьянского мира и формирование этнокультурной общности карелов: потенциал междисциплинарных исследований // Этнокультурные и этнополитические процессы в Карелии от Средних веков до наших дней. Петрозаводск: КарНЦ РАН (Studia Nordka III), 2019. C. 36-73. DOI: 10.17076/ethno0_18

- Зайков П. М. Глагол в карельском языке. Петрозаводск: ПетрГУ, 2000. 294 с.

- История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск: Периодика, 2001. 943 с.

- Новак И. П. Базовая лексика карельского и вепсского языков в лингвогеографическом аспекте // Вестник угроведения. 2021. № 1. С. 90-101. DOI: 10.30624/2220-4156-2021-11-1-90-101

- Хартанович В . И. Карелы по данным физической антропологии // Народы Карелии: Историко-эт-нографические очерки. Петрозаводск: Периодика, 2019. С. 40-44.

- Honkola T., Santaharju J., Syrjänen K., Pajusalu K. Clustering lexical Variation of Finnic languages based on Atlas Linguarum Fennicarum // Linguistica Uralica. 2019. № 3. P. 161-184. DOI: 10.3176/lu.2019.3.01

- K u z m i n D . Vienan Karjalan asutus perimätietojen ja sukunimiaineiston valossa // Vienan Karjalan asutushistoria nimistön valossa. Helsinki: Unigrafia OY, 2014. 346 s.

- Leskinen H. Suomen itämurteet keskiajan ja uuden ajan taitteessa // Virittäj. 1964. № 68. S. 97-115.

- Leskinen H. Karjala ja karjalaiset kielentutkimuksen näkökulmasta // Karjala: historia, kansa, kulttuuri. Helsinki: SKS, 1998. S. 352-382.

- Markianova L. Karjalan kielioppi. Petroskoi: Periodika, 2002. 294 s.

- Virtaranta P. Die Dialekte des Karelischen // Советское финно-угроведение. 1972. Т. 8. C. 1-15.

- Virtaranta P. Über das s im Karelischen // Studien zur phonologischen Beschreibung uralischer Sprachen. Budapest, 1984. S. 259-274.

- Zaikov P. Vienankarjalan kielioppi. Helsinki: KSS, 2013. 284 s.

- Zaikov P. M. Karjalan kielen murteet. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2017. 36 s.