Гончарная керамика болгарского городища: новые керамологические исследования

Автор: Куклина А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Древности Волжской Болгарии

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

В 2013 г. по итогам археологических работ на Болгарском городище была произведена выборка керамики I группы (по Т.А. Хлебниковой). Исследовательская задача состояла в том, чтобы проследить развитие гончарной технологии в период с домонгольского времени до позднезолотоордынского в ходе работы было выяснено, что в золотоордынское время количество тянутой керамики уменьшилось почти в два раза по сравнению с домонгольским периодом. Происходит также уменьшение разнообразия в оформлении сосудов, орнаментация становится однообразной, многие орнаментальные мотивы исчезают. Растет число крупных сосудов (корчаг и кувшинов). Анализ количественных данных позволил впервые составить объективное представление об изменениях в керамике, использовавшейся жителями городища на протяжении почти 4 столетий.

Болгарское городище, неполивная керамика, гончарная традиция, конструирование сосудов, орнаментация, лощение

Короткий адрес: https://sciup.org/14328130

IDR: 14328130

Текст научной статьи Гончарная керамика болгарского городища: новые керамологические исследования

Целью работы были поиск критериев, наиболее полно характеризующих эту самую многочисленную часть керамики древнего Болгара, а также попытка сравнить продукцию гончарного ремесла Болгара в домонгольский и золотоордынский периоды. Базой для исследования стали керамические комплексы, выделявшиеся в ходе полевых работ в соответствии со стратиграфией Болгарского городища. К числу этих комплексов относились:1) поздний горизонт IV золотоордынского слоя (с подразделением на 3 субгоризонта, в соответствии со шкалой раскопа CLXXIX); 2) ранний горизонт IV золотоордынского слоя; 3) V и VI слои домонгольской эпохи. Кроме того, отдельно рассматривались комплексы из ям, связанных с перечисленными слоями и горизонтами.

Работа такого рода для общеболгарской керамики до сих пор не проводи-лась 1 .

Всего было обработано 9069 фрагментов. При этом большая часть материала (61 %) происходила в основном из ордынских слоев: IV поздний – 2650 фрагментов, IV ранний – 1818, V–VI – 1074. Основная доля материала из ям относилась к объектам IV раннего слоя (2897), меньшая – к объектам, связанным с V слоем (620).

Особенности конструирования сосудов

Для изучения особенностей конструирования общеболгарской керамики в полевых условиях были доступны такие признаки, как наличие следов вытягивания из целого куска глины на различных частях сосудов, а также наличие следов подсыпки (или срезания ножом) на днищах. Признаки вытягивания «представлены узкими или широкими непрерывными бороздками, опоясывающими стенки сосуда по винтообразной траектории» ( Бобринский , 1978. С. 182). Признаком того, что сосуд был вытянут из целого куска глины, а не сформован из лент или жгутов, служило также отсутствие линий спая в изломе черепка. Данные о соотношении керамики, изготовленной вытягиванием и ленточным (или жгутовым) налепом, из конкретных комплексов отражены в табл. 1.

Таблица 1. Доля тянутой керамики

|

Комплекс |

Всего |

Тянутая |

% |

|

IV п. г. 1 |

1083 |

113 |

10 |

|

IV п. г. 2–3 |

1567 |

272 |

17 |

|

IV р. |

1818 |

477 |

26 |

|

Ямы IV р. |

2897 |

1156 |

40 |

|

V–VI |

1074 |

225 |

21 |

|

Ямы V |

620 |

214 |

35 |

Статистические данные показывают, что на протяжении X–XIV вв. количество тянутой посуды в керамических комплексах уменьшалось, в то время как доля керамики, сформованной скульптурной лепкой из лент и жгутов, увеличивалась. При этом сложно предполагать, что полученные данные характеризуют только один локальный участок городища, исследованный раскопом CLXXIX. Парадоксальность полученного вывода заключается в том, что именно в золотоордынскую эпоху происходил взрывной рост численности населения города, а значит, и потребления керамики, расширение производства которой требовало более прогрессивных методов конструирования сосудов. Чем же можно объяснить, что вместо развития таких методов фиксируется если не отказ от них, то сокращение производства керамики по прогрессивной технологии? Возможно, трансформация гончарной традиции могла произойти в связи с уменьшением числа городских гончаров (носителей традиции изготовления сосудов вытягиванием) после монгольского нашествия. Дефицит керамической посуды мог покрываться поступлением на рынок Болгара продукции сельского гончарства, для которого характерно изготовление сосудов путем скульптурной лепки (Васильева, 1993. С. 127). Наконец, следует обратить внимание на увеличение доли крупногабаритных сосудов (кувшинов, корчаг), предназначенных для хранения припасов, в позднеордынском слое (табл. 2), а именно такие сосуды особенно трудно изготавливать вытягиванием. Последнее наблюдение заставляет думать, что отмеченное падение доли тянутой керамики на изученном раскопе может отражать не только процессы трансформаций в болгарском гончарстве, но и особенности формирования тех керамических комплексов, где доля кухонной и столовой посуды оказывалась относительно небольшой.

Таблица 2. Формы сосудов

|

у QJ R s |

s £ |

s cd У s |

bQ К S В ^ |

s s |

s к S |

о к Рч О и |

S S S |

S И |

S S S н и |

g О m |

|

IV п. г. 1 |

40 |

13 |

44 |

15 |

9 |

48 |

11 |

- |

4 |

184 |

|

IV п. г. 2–3 |

59 |

21 |

48 |

34 |

14 |

61 |

5 |

2 |

7 |

251 |

|

IVр. |

101 |

9 |

50 |

49 |

17 |

7 |

2 |

6 |

5 |

246 |

|

Ямы IV р. |

148 |

21 |

69 |

49 |

31 |

4 |

- |

3 |

5 |

330 |

|

V–VI |

49 |

6 |

38 |

41 |

10 |

1 |

1 |

1 |

1 |

148 |

|

Ямы V |

39 |

2 |

17 |

19 |

9 |

- |

- |

- |

- |

86 |

Одним из важных признаков технологии изготовления общеболгарской керамики являются следы крепления сосудов к гончарному кругу, остающиеся на днищах сосудов. Даже среди тянутых сосудов в Болгаре очень редко встречаются днища со следами срезания нитью с круга (в виде концентрических кругообразных линий – в основном они фиксируются на небольших сосудах, например копилках). При этом днища со следами среза встречаются в домонгольском и раннеордынском слоях гораздо чаще, нежели в позднеордынских. Самой распространенной подсыпкой под днища сосудов в Болгаре оказалась зольная. Единичны случаи фиксации следов песчаной подсыпки (табл. 3). Использование золы в качестве подсыпки было характерным технологическим приемом для булгарского гончарства как в домонгольское время, так и в позднеордынский период ( Васильева , 1993. С. 146; Кокорина , 1986. С. 65).

Таблица 3. Следы на днищах общеболгарской посуды

|

Комплекс |

Всего |

Зола |

Песок |

Срез |

|

IV п. г. 1 |

70 |

66 |

4 |

|

|

IV п. г. 2–3 |

141 |

135 |

6 |

|

|

IV р. |

169 |

158 |

11 |

|

|

Ямы IV р. |

246 |

235 |

1 |

10 |

|

V–VI |

114 |

105 |

9 |

|

|

Ямы V–VI |

79 |

54 |

1 |

24 |

Функциональные формы сосудов

Среди достоверно реконструируемых форм посуды на раскопе CLXXIX количественно выделяются горшки, кувшины, кружки и корчаги (табл. 2). Среди относительно редких форм – миски, светильники, копилки, туваки. Сфероконические сосуды местного производства (красноглиняные) присутствуют в заметном количестве в IV позднем слое; в IV раннем слое их немного, в домонгольских слоях V–VI – практически нет.

Рассмотрим формы сосудов в каждом выделенном комплексе.

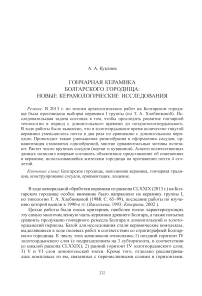

IV поздний слой, субгоризонт 1 . Всего идентифицировано 184 сосуда. Из них большую часть составляют сфероконусы и кувшины. Среди горшков преобладают формы с венчиками типа 2 (табл. 4; рис. 1). В этом комплексе больше всего копилок (11 шт.).

Таблица 4. Типы венчиков горшков и корчаг

|

Комплекс |

Горшки |

Корчаги |

||||||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

всего |

I |

II |

III |

всего |

|

|

IV п. г. 1 |

13 |

22 |

- |

5 |

- |

40 |

8 |

4 |

1 |

13 |

|

IV п. г. 2–3 |

24 |

20 |

4 |

6 |

5 |

59 |

14 |

6 |

1 |

21 |

|

IVр. |

52 |

31 |

5 |

7 |

6 |

101 |

3 |

3 |

3 |

9 |

|

Ямы IV р. |

95 |

31 |

1 |

20 |

1 |

148 |

6 |

14 |

1 |

21 |

|

V–VI |

27 |

12 |

2 |

8 |

- |

49 |

5 |

1 |

- |

6 |

|

Ямы V |

24 |

4 |

2 |

9 |

- |

39 |

1 |

1 |

- |

2 |

IV поздний слой, субгоризонты 2–3 . Всего определен 251 сосуд, причем преобладают сфероконусы, горшки, кувшиныи кружки. Среди венчиков горшков доминируют типы 1 и 2.

IV ранний слой . Определено 246 сосудов, из которых большую часть составляют горшки с венчиками типов 1 и 2.

Ямы IV раннего слоя . Определено 330 сосудов, в основном это горшки с венчиками типа 1.

V–VI слои . Идентифицировано 148 сосудов. Преобладают горшки с венчиками типа 1.

Рис. 1. Типы венчиков горшков и корчаг I группы

Венчики горшков : 1 – I тип; 2 – II тип; 3 – III тип; 4 – IV тип; 5 – V тип; венчики корчаг : 6 – I тип; 7 – II тип; 8 – III тип

Ямы Vслоя . Всего 86 сосудов, среди которых преобладают горшки.

Среди венчиков горшков практически во всех комплексах преобладали типы 1 и 2, очень редко встречались типы 3 и 5. Среди венчиков корчаг в основном распространен тип 1.

Лощение

Давно уже было замечено, что лощение является одной из самых характерных черт обработки поверхности общеболгарской керамики. Ангобирование поверхности сосудов не было распространено в Болгаре. Можно упомянуть также обработку нижней части стенок с помощью ножа (для срезания излишков глины), однако такой вид обработки встречается в основном на крупных и массивных сосудах типа корчаг. Рассмотрим долю лощеной керамики в каждом комплексе: IV поздний слой, субгоризонт 1 – 32 %; IV поздний слой, субгоризонты 2–3 – 34 %; IV ранний слой – 40 %; ямы IV раннего слоя – 35 %; V–VI слои – 36 %; ямы V слоя – 28 %.

Виды лощения, зафиксированные на болгарской керамике I группы:1) горизонтальное; 2) вертикальное; 3) сетчатое; 4) диагональное; 5) сплошное; 6) зигзагообразное.

Самый распространенный вид лощения во всех комплексах – вертикальное, менее распространено лощение горизонтальными полосами (табл. 5). Если рассматривать динамику использования различных видов лощения, то станет очевидным, что к концу ордынского периода постепенно увеличивается доля керамики с горизонтальным лощением, а также становится чуть более

Таблица 5. Виды лощения

Орнаментация

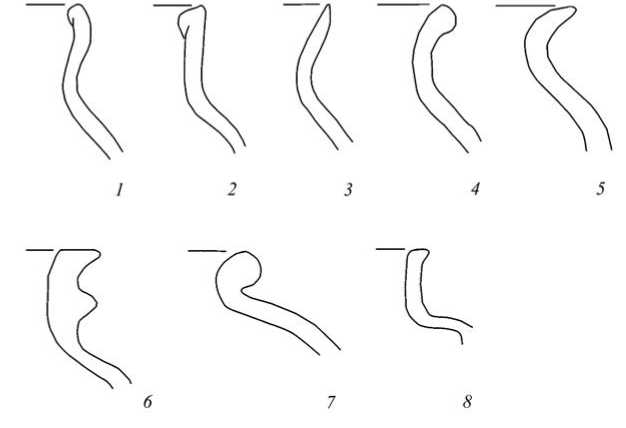

На болгарской посуде встречаются разнообразные виды орнамента (табл. 6). Наиболее распространенные виды на сосудах I группы следующие:

-

1 – линейный: а) обычный (рис. 2, 1 ), б) гребенчатый (рис. 2, 2 );

-

2 – волнистый: а) одинарная волна (рис. 2, 3 ), б) многорядная волна (рис. 2, 4 ), в) фестончатый (рис. 2, 5 );

-

3 – отпечатки гребенчатого штампа (рис. 2, 6 ).

Интересна динамика доли орнаментированных обломков сосудов по комплексам: IV поздний слой, субгоризонт 1 – 22 %; IV поздний слой, субгоризонты 2–3 – 17 %; IV ранний слой – 14 %; ямы IV раннего слоя – 10 %; V–VI слои – 10 %; ямы V слоя – 8 %. Очевидно, что либо в ордынское время происходит увеличение доли орнаментированных сосудов, либо возрастает площадь поверхности сосудов, покрытая орнаментацией.

Наиболее распространенным во всех комплексах был линейный орнамент, нанесенный палочкой (в одну или несколько линий). В виде нескольких линий он в основном присутствует на венчиках горшков. Линейный орнамент, нанесенный гребенкой, характерен преимущественно для ордынских слоев. В сочетании с отпечатками гребенчатого штампа этот вид орнамента присутствует в основном на корчагах и кувшинах.

Таблица 6. Виды орнамента

|

у QJ R К |

)S к )S о S s |

IS 3 н )S s s s VO ^ g. |

cd S S О CO S 4 О |

3 s s § о ” к s |

)S 3 ё к о о е |

cd cd S и 0J к о |

)S cd К 3 ц S cd К |

S н S |

i = cd S ^ OJ s s CS cd OJ m |

IS PQ H О о g § U |

3 cd |

s

|

g О m |

|

IV п.г.1 |

55 |

151 |

4 |

13 |

23 |

32 |

1 |

1 |

- |

- |

- |

2 |

243 |

|

IV п.г.2–3 |

109 |

120 |

- |

15 |

12 |

37 |

1 |

- |

1 |

3 |

1 |

2 |

269 |

|

IVр. |

199 |

54 |

9 |

5 |

1 |

30 |

4 |

1 |

5 |

6 |

3 |

3 |

272 |

|

Ямы IVр. |

194 |

61 |

12 |

14 |

7 |

34 |

4 |

- |

8 |

7 |

3 |

3 |

305 |

|

V–VI |

91 |

17 |

4 |

2 |

3 |

18 |

1 |

- |

2 |

1 |

117 |

||

|

Ямы V |

40 |

10 |

1 |

2 |

9 |

9 |

1 |

- |

3 |

1 |

- |

- |

55 |

Рис. 2. Виды орнамента

1 – линейный, нанесенный палочкой; 2 – линейный, нанесенный гребенкой; 3 – одинарная волна;

4 – многорядная волна; 5 – фестончатый; 6 – отпечатки гребенчатого штампа; 7 – наколы палочкой; 8 – завитки; 9 – вертикальные каннелюры; 10 – сложносоставной; 11 – запятые; 12 – насечки

Среди образцов с волнистым орнаментом единичная волна встречается достаточно редко, в основном распространены многорядная волна и «фестончатый» орнамент. Орнамент в виде отпечатков гребенчатого штампа достаточно разнообразен и присутствует обычно в сочетаниях с другими видами орнамента.

Помимо трех основных (вышеперечисленных) видов орнамента, на общеболгарской посуде встречаются и другие, но они редки и характерны в основном для домонгольского слоя:

4) наколы палочкой (рис. 2, 7 ); 5) завитки (рис. 2, 8 ) ; 6) вертикальные каннелюры (рис. 2, 9 ); 7) сложносоставной (рис. 2, 10 ); 8) «запятые» (рис. 2, 11 ); 9) «насечки» (рис. 2, 12 ).

Наиболее часто встречались среди них такие виды орнаментации, как «сложносоставной», «вертикальные каннелюры» и «наколы палочкой». Реже всего встречается орнамент в виде завитков.

По разнообразию видов орнамента выделяется IV ранний слой и ямы, относящиеся к нему. В основном богатство орнаментации характерно для кружек и кувшинов.

При увеличении количества орнаментированной посуды в ордынское время наблюдается тенденция к унификации орнамента. Судя по всему, в позднеордынский период был распространен фактически только один вид орнамента – линейный гребенчатый (вероятно, как наиболее простой в исполнении). Очевидно, это связано с увеличением количества изготавливаемой керамики и соответствующим увеличением темпов производства.

Наше исследование наглядно показывает, что наибольшее разнообразие в элементах гончарных традиций характерно для домонгольского и раннезолотоордынского периодов. Это касается как конструирования, так и обработки поверхности сосудов. Выше уже отмечалось двукратное сокращение доли тянутой керамики в позднеордынское время, по сравнению с домонгольским. Добавим к этому резкое уменьшение разнообразия орнаментации в позднеордынском материале. Все эти признаки позволяют говорить о серьезной трансформации гончарной традиции Болгара. Богато украшенные кувшины и кружки уступают место сосудам, достаточно однообразным по орнаментации. Многие элементы орнамента, такие как вертикальные каннелюры, завитки и др., исчезают с поверхности посуды в позднеордынский период. По динамике форм также можно проследить, что сосуды небольших размеров, преобладавшие в V–VI и IV раннем слоях, в IV позднем слое остаются в меньшинстве, зато на первый план выходят крупные сосуды. Об общем укрупнении болгарской посуды уже писала И. Н. Васильева, объяснявшая этот процесс контактами с культурными центрами Средней Азии и Золотой Орды ( Васильева , 1993. С. 105). Но одними только культурными взаимодействиями объяснить такие изменения довольно сложно; вероятно, для них имелись и иные, чисто экономические, причины. Поскольку крупные сосуды относительно более дорогие, чем мелкие, распространение крупных форм может маркировать рост благосостояния жителей Болгара, приобретавших все больше подобных сосудов.

Представленные здесь данные о количественном соотношении различных признаков гончарной керамики в разные эпохи жизни Болгара позволят впоследствии, путем сравнения с другими материалами из иных участков Болгарского городища, составить объективное представление о той массе керамической посуды, которая продавалась на городском рынке, а также частично проследить динамику болгарского гончарства.

Список литературы Гончарная керамика болгарского городища: новые керамологические исследования

- Бобринский А.А., 1978. Гончарство Восточной Европы: источники и методы изучения. М.: Наука. 275 с.

- Васильева И.Н., 1993. Гончарство Волжской Болгарии в X-XIV вв. Екатеринбург: Наука. 246 с.

- Коваль В.Ю., 2014. Первичная статистическая фиксация массового керамического материала на памятниках эпохи средневековья (X-XVII вв.) и раннего железного века лесной зоны Восточной Европы (методические рекомендации)//АП. Вып. 10. С. 489-571.

- Кокорина Н.А., 1986. О технике билярского гончарства//Посуда Биляра. Казань: Институт истории АНТ. С. 61-72.

- Кокорина Н.А., 2002. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI -начала XV века. Казань: Институт истории АНТ. 383 с.

- Хлебникова Т.А., 1988. Неполивная керамика Болгара//Город Болгар: очерки ремесленной деятельности/Отв. ред. Г.А. Федоров-Давыдов. М.: Наука. С. 8-99.