Гончарный горн XI века из Старой Рязани

Автор: Стрикалов И. Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

В 2013 г. во время работ на посаде Старой Рязани был открыт уникальный археологический комплекс раннего периода истории города. Это остатки гончарной мастерской XI в. и ее продукция. На исследованном участке периоды активного накопления культурного слоя с четкой стратиграфией жилых горизонтов XI-XIII вв. чередовались с делювиальными отложениями - смывами с площадки городища. Комплекс мастерской занимал стратиграфически нижнюю позицию. В склон была врезана прямоугольная яма-землянка столбовой конструкции, углубленная в материк на 1-1,5 м. В дополнительной яме размерами 1,5×1,2 м был помещен двухъярусный горн овальной формы с обожженными стенками, обмазанными глиной. Горизонтальная перегородка, разделявшая топочную и обжигательную камеры, располагалась примерно на середине высоты сооружения и была снабжена отверстиями-продухами, размещенными по периметру стенок горна. Набор посуды из исследованного горна оказался уникальным. Это несколько горшков, относящихся к гончарной посуде так называемой «польской» традиции, выделенной при изучении старорязанской керамики XI в.

Старая рязань, посад, стратиграфия, гончарная мастерская, горн, керамическая продукция, производственная традиция

Короткий адрес: https://sciup.org/14328086

IDR: 14328086

Текст научной статьи Гончарный горн XI века из Старой Рязани

В 2013 г. во время работ на посаде Старой Рязани на раскопе 45 был открыт неординарный археологический комплекс, дополнивший данные о ранней истории города и его первопоселенцах. Это остатки гончарной мастерской XI столетия и ее продукция.

Раскоп 45 расположен у подножия коренного берега Оки, под Северным городищем, где на протяжении всей истории средневекового города размещался посад, спускавшийся террасами к реке. Исследованный участок располагался на верхней из этих террас, непосредственно под склоном городища. Такое положение определило особенности накопления культурного слоя и его сохранность.

Как было установлено в ходе исследований, надпойменные террасы, занятые посадом, имели оползневое происхождение, что отразилось на их рельефе. Помимо внешней кромки, обращенной на запад, к реке, терраса имела заболоченную седловину на противоположной оконечности, сформированной вдоль линии отрыва тела оползня от склона. С течением времени ложбина была снивелирована культурными напластованиями, осыпями и делювиальными отложениями и в настоящее время визуально не прослеживается. Процесс заполнения ложбины и прилегающих участков террасы, в котором периоды активного накопления культурного слоя чередовались с мощным смывом грунта с городищен-ского плато, сформировал более чем трехметровый пласт отложений с четкой стратиграфией жилых горизонтов XI–XIII вв. Значительная мощность делювиальных наносов на участке была вызвана тем, что он располагался близ промоины, отделявшей Северный мыс Старой Рязани от Северного городища, по которому к реке сходили весенние паводки.

Начало активизации смыва грунта паводками (и, соответственно, делювиальных отложений на террасе и в седловине) совпало с заселением участка раскопа в XI в.: самые ранние культурные напластования лежат на поверхности оползня, а в седловине отрыва подстилаются только илистыми слоями ее естественного постепенного заполнения. При этом менее чем за столетие здесь сформировался мощный пласт песчаных отложений, разделенный тонкими прослойками культурного слоя с остатками деревянных построек. В течение XI в. здесь отмечено 7 горизонтов активности, связанных с застройкой кромки седловины. С каждым новым горизонтом размеры последней уменьшались, граница застройки смещалась восточнее, пока седловина не была полностью выровнена, и с рубежа XI–XII вв. культурные отложения здесь формировались так же, как и в остальной части города. Делювиальных слоев здесь более не отмечено: после нивелировки седловины паводки стали проходить севернее, унося грунт далее к реке. Однако, если конец описанного природного процесса вполне объясним естественными изменениями рельефа террасы, то его начало можно связать только с человеческой деятельностью: заселение Северного городища Старой Рязани, прокладка улиц и дорог стали тем механизмом, который запустил процесс смыва грунта. Таким образом, делювиальные отложения на раскопе являются маркером начала освоения площадки городища, а ранние горизонты заселения террасы синхронны началу самого города. Более того, намывные слои четко разделили периоды строительства, «запечатали» остатки сооружений периодов перестройки участка, связанных с XI столетием. В итоге на раскопе выявлена редкая для Старой Рязани сохранность стратиграфии и деревянных конструкций: во влажном слое нижних горизонтов сохранились остатки хозяйственных сооружений каркасно-столбовой конструкции, досок их стен и пола, а также сами следы строительства в виде мощных прослоек щепы.

Упомянутые 7 строительных периодов XI столетия свидетельствуют о довольно активной жизни на участке. На ранних этапах терраса использовалась в качестве производственной зоны, будучи расположенной на периферии города у заболоченной седловины с необходимыми противопожарными условиями: сначала как гончарная мастерская, затем – как площадка размещения сыродутных горнов, и после – открытых уличных печей. Позднее, по мере высыхания седловины, участок стал хозяйственной зоной жилой усадьбы, где зафиксированы остатки четырех горизонтов деревянных построек с дощатыми стенами. От XII в. здесь сохранились остатки жилой постройки, а на рубеже XII–XIII вв. этот участок был занят городским кладбищем. Таков археологический контекст упомянутого в начале статьи комплекса гончарной мастерской, который занимал в описанной стратиграфии первый, нижний, горизонт.

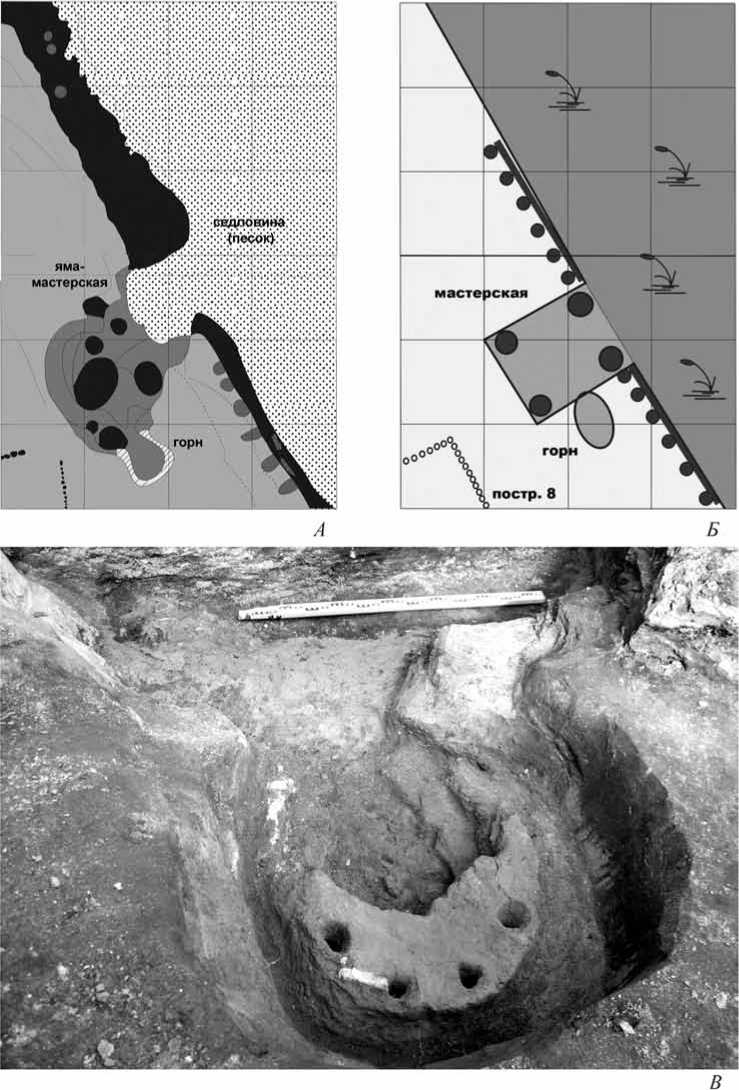

Уникальность комплекса определяется, во-первых, его составом (рис. 1). В склон седловины была врезана прямоугольная яма-землянка столбовой конструкции размерами 2,5×2,3 м, углубленная в материк на 1–1,5 м. В южную стенку сооружения была врезана дополнительная яма размерами 1,5×1,2 м, в которой был помещен двухъярусный горн овальной формы с обожженными стенками, обмазанными глиной. Яма была врезана в материк на глубину 0,8 м (дно горновой ямы располагалось на 10–20 см выше дна ямы-мастерской). Горизонтальная перегородка, разделявшая топочную и обжигательную камеры, располагалась примерно на середине высоты (в 50 см от дна топочной камеры) и была снабжена отверстиями-продухами, размещенными по периметру стенок горна. В сохранившейся трети перегородки зафиксировано 4 продуха диаметром 4 см. Толщина перемычки, сложенной из прокаленной глины, составляла 8–12 см. Помимо мастерской и горна участок был благоустроен креплением склона седловины. По краю была сооружена подпорная стенка из горизонтальных досок, поставленных на ребро и закрепленных вертикальными столбами, вбитыми в склон на расстоянии 0,5 м друг от друга. Такая конструкция была прослежена к югу от горна и частично – к северу от него. В целом на участке открыт

Рис. 1. Комплекс гончарного горна на раскопе 45 Старой Рязани.

А – план; Б – схема-реконструкция; В – фото горна, вид с юга развитый гончарный комплекс с двухъярусным горном, что довольно необычно для XI столетия в зоне, удаленной от культурных центров Руси того времени.

Судя по всему, горн был разрушен на завершающем этапе процесса обжига керамики: слой нижнего заполнения топочной камеры включал следы такого разрушения: он состоял из обломков перегородки, обмазки стен и развалов нескольких глиняных сосудов, но уже с завершенным обжигом. Кроме того, на дне топочной камеры сохранились несколько уложенных продольно в ряд обугленных плашек – остатки затопки горна. Часть фрагментов упомянутых горшков, а также крупные куски обмазки и перемычки горна оказались в заполнении придонной части ямы мастерской. После разрушения мастерской ее углубленные в материк конструкции были засыпаны, а сверху уложен настил из широких досок. На новом этапе участок был занят под сыродутные горны: к югу от гончарного комплекса прослежены остатки трех оснований таких сооружений в виде пятен прокаленного грунта с углями и шлаком. Слой угля и шлака покрывал все пространство участка, включая упомянутый настил из досок, являясь своеобразным маркером верхней границы горизонта мастерской гончара. Судя по числу прослоек шлака (их зафиксировано три), горны последовательно сменяли друг друга.

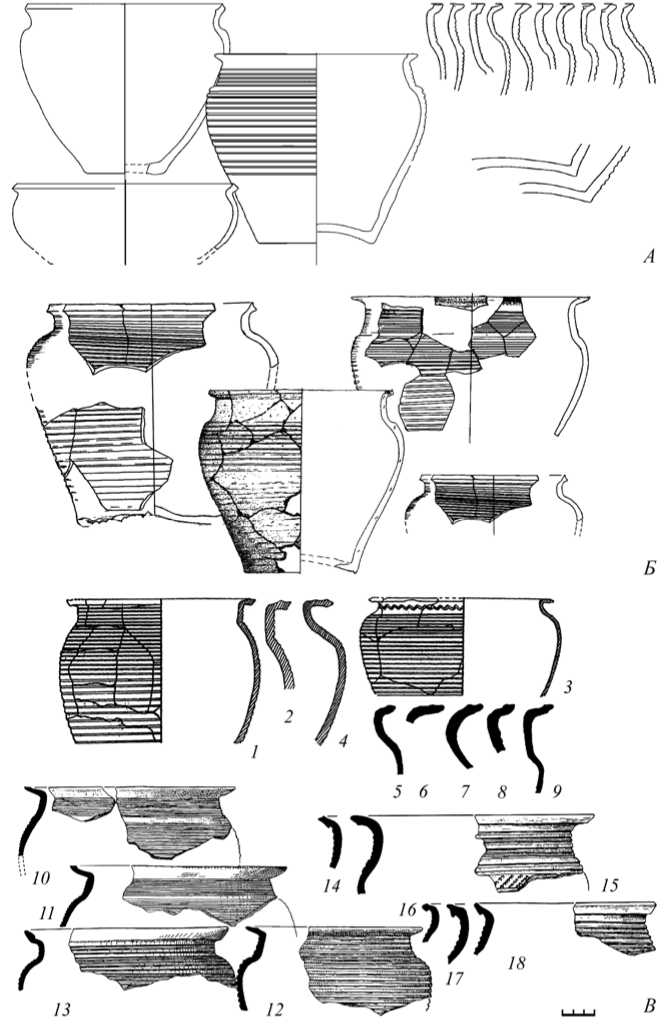

Не менее уникальным был и набор посуды из исследованного горна. Вся она (развалы 5–7 горшков, за исключением одного грубого подправленного на круге сосуда и двух мисок) однотипна и относится к гончарной посуде т. н. «польской» традиции, выделенной при изучении старорязанской керамики XI в. ( Стрика-лов , 2006. С. 143) (рис. 2).

Эта традиция характеризуется такими чертами, как прямая высокая вертикальная шейка с отогнутым наружу венчиком, оформленным разнообразной огранкой края, вогнутое дно, сформованное на специальной подставке, более качественный обжиг, орнамент в виде широкого рифления, покрывающий все тулово, а иногда и шейку сосуда. Перечисленные признаки находят аналогии в керамике Восточной Польши, Волыни и Побужья, включая Берестье, Доро-гичин, Новогрудок, Гродно и другие города Черной Руси ( Abramowicz , 1959. Ryc. 2, 3; Musianowicz , 1969. S. 142; Иов , 1992. С. 36, Рис. 1. Тип Б; Лысенко , 1985. С. 328, Тип 6; Малевская , 2005. С. 35, 91, тип IIIв, IVг, Рис. 10, 6, 7 ). Вогнутые днища вообще являются яркой характерной чертой западнославянской керамики, в особенности польской, составляя, например, в материалах Гданьска X–XIII вв. до 82% ( Малевская , 2005. С. 24–25). М. В. Малевская считает их присутсвие в Новогрудке результатом появления в городе мазовецких гончаров ( Малевская , 2005. С. 25). Вслед за польской исследовательницей К. Мусянович она объединяет такие горшки в своеобразный «дрогичинский тип» ( Малевская , 2005. С. 145–146). По ее мнению, данная традиция формируется в польско-русском Подляшье. Здесь основным центром производства такой керамики на протяжении XI–XIII вв. является Дорогичин, где она является ведущим типом. Прототип дрогичинских сосудов, как считает М. В. Малевская, на Подляшье появляется еще в конце X – начале XI в., то есть до возникновения самого Дорогичина, и уже в это время начинает проникать на территорию Черной Руси.

В Старой Рязани такая керамика, помимо горна, в единичных случаях встречается на других участках посада и Северного городища в слоях XI столетия, но выразительный набор составляет лишь еще в одном комплексе – в усадьбе

Рис. 2. Керамика «польской» традиции Старой Рязани и ее аналогии

А – Старая Рязань, посад; Б – Старая Рязань, Северное городище; В – аналогии с территории западнорусских земель: 1–4 – Червень ( Abramowicz , 1959); 5–9 – Берестье ( Лысенко , 1985); 10–12 – Но-вогрудок ( Малевская , 2005); 13 – Волковыск ( Малевская , 2005); 14–18 – Гродно ( Малевская , 2005)

«В» второго хронологического горизонта на раскопе 28, расположенном на Северном городище Старой Рязани над участком описанных работ на посаде. Там, в слое жилища и в заполнении припечных ям собраны развалы еще четырех сосудов этой традиции. За пределами этого комплекса находки «польской» керамики единичны. На раскопе 45, помимо горна и ямы мастерской, фрагменты таких сосудов присутствуют в синхронных слоях, составляя около 25% всей керамики, и в качестве примеси в последующих горизонтах XI в. (около 20% в слоях 2-го горизонта, связанного с сыродутными горнами, и по 5–7% в последующих горизонтах).

Следует заметить, что в синхронных слоях раскопов 28 и 45 эта керамика соседствует с т. н. «раннекруговой» посудой, изготовленной из грубого глиняного теста с примесями дресвы и крупного или некалиброванного песка и характеризуемой слабопрофилированными венчиками с простыми завершениями края, заглаженными или срезанными с торца. Их орнаментация разнообразнее (линии, волна, насечки, штамп), но не включает рифление, характерное для «польской» традиции. В более поздних комплексах, помимо раннекруговой, появляется и иная посуда – с т. н. манжетовидными венчиками разной конфигурации, а также с венчиками типа 6 (т. н. «полоцкой» традиции), которые позднее, на рубеже XI–XII вв., дали начало своеобразной старорязанской керамике, украшенной прокатанным штампом.

Как видим, производство керамики этой своеобразной традиции, по многим признакам отличной от синхронной и более поздней керамики Старой Рязани, было довольно коротким эпизодом в местном гончарстве, но весьма ярким и показательным, свидетельствующим о довольно отдаленных связях Старой Рязани в этот ранний период ее истории. Есть все основания считать, что гончар, работавший в этой традиции, принес ее на Среднюю Оку с польско-русского пограничья в готовом виде: нам неизвестны ни переходные формы, ни попытки соединения навыков. Более того, этот мастер работал с таким обжигательным устройством, которые ранее здесь, вероятно, известны не были. По крайней мере, в литературе нет данных об использовании в этом регионе двухъярусных гончарных горнов ранее середины – второй половины XII столетия.

Как и когда попал житель западных областей Восточной Европы на восточную окраину славянского мира?

Несомненно, этот мастер был в составе одной из первых волн переселенцев в Старую Рязань. Его мастерская была первым сооружением на посадской террасе и, как было показано выше, возникла в период начала освоения и самой площадки городища. Такова же ситуация и с усадьбой Северного городища, на которой использовали продукцию этого гончара.

Для более точной абсолютной датировки этого события данных, к сожалению, недостаточно. О времени существования комплексов раскопа 28 мнения содержатся в специальной статье автора (Стрикалов, 2005. С. 63). На раскопе 45 в ранних слоях находки очень малочисленны, а приемлемые для узкой датировки – единичны. Можно лишь упомянуть три экземпляра бисера и двучастную пронизку желтого стекла из слоя второго горизонта, которые дают дату первой половины – середины XI в., а также небольшую шаровидную хрустальную бусину из слоя первого горизонта с более широкой датой бытования. Кроме того, в слое песка над 2-м горизонтом найдены 4 шиферных пряслица, которые свидетельствуют о существовании связей Старой Рязани с южнорусскими землями уже в ранний период истории города. Учитывая тот факт, что в нижних 7 горизонтах раскопа, перестеленных делювиальным песком, отсутствует керамика с зубчатым штампом, прокатанным колесиком, которая появляется в Старой Рязани на рубеже XI–XII вв., все они укладываются в XI столетие, а первый из них, вероятнее всего, отодвигается в его первую половину.

Уточнить время переселения гончара позволяет анализ фактов из политической истории Руси этого времени. Нам известно несколько походов киевских князей к польским рубежам в первой половине XI в. Это поход Ярослава 1030 г. на Белз, совместный поход Ярослава и Мстислава Владимировичей 1031 г. на Червенские города, а также несколько походов Ярослава в Мазовию в 40-е годы в рамках союза с польским королем Казимиром I (ПСРЛ. Т. 2, лл. 55–58; подробный разбор летописных свидетельств этих событий см. Коро-люк , 1964. С. 316–320). Однако, лишь под 1031 г. говорится о полоне, приведенном князьями на Русь. Кроме того, маловероятно, чтобы в ходе поддержки борьбы Казимира за объединение Польши Ярослав претендовал на полон, хотя именно территории Мазовии и Подляшья дают наиболее близкие и массовые аналогии анализируемой керамике. Но такая керамика встречена не только там, но и южнее, в частности, в Червене в слоях XI–XII вв. ( Abramowicz , 1959. Ryc. 2, Ryc. 3). Сходные типы керамики отмечает и М. П. Кучера на памятниках по Роси, связывая их появление на территории Приднепровья именно с завоеванием Червенских городов Ярославом и Мстиславом в 1031 году ( Кучера , 1998. С. 163, Рис. 1, 26, 27, 29 ).

Возможно, часть полона из доли Мстислава была отправлена на Оку, на восточную окраину владений этого князя, который, как известно, после договора с Ярославом владел всем левобережьем Днепра. Если такое предположение верно, то появление гончара, работавшего в открытой на посаде мастерской, и «польских» (дрогичинских) традиций в рязанской керамике можно связать именно с этими фактами. И вполне вероятно, что на вопрос «откуда родом, гончар?» мы могли бы услышать – «от ляхов».

Список литературы Гончарный горн XI века из Старой Рязани

- Королюк В.Д., 1964. Западные славяне и Киевская Русь в X-XI вв./Отв. ред. М.Н. Тихомиров. М.: Наука. 384 с.

- Кучера М.П., 1998. Про деякi маловiдомi типи керамiки на давньоруських пам’ятках.//Iстория Русi -України (iсторико-археологiчний збiрник)/Вiдп. ред. О.П. Моця. Киiв: Iн-т Археологiї НАНУ. С. 160-165.

- Иов О.В., 1992. Круговая керамика поселений IХ-ХI вв. западной части Белорусского Полесья//Древнерусская керамика/Отв. ред. С.А. Плетнева. М.: ИА РАН. С. 36-47.

- Лысенко П.Ф., 1985. Берестье. Минск: Наука и техника. 398 с.

- Малевская М.В., 2005. Керамика западнорусских городов X-XIII вв. СПб.: Нестор-История. 160 с. (Труды ИИМК РАН; т. XVII.)

- ПСРЛ, 1908. Т. 2: Ипатьевская летопись. 2-е изд. СПб. 938 с.

- Стрикалов И.Ю., 2006. Керамика Рязанской земли XI-XV вв.: Дисс. … канд. ист. наук. М. 340 с.

- Стрикалов И.Ю., 2005. Северное городище Старой Рязани. Хронология и стратиграфия//Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы/Отв. ред. А.В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 36-89.

- Abramowicz A., 1959. Ceramika z Czermna//Archeologia Polski. T. IV. Warszawa; Wroclaw. S. 149-185.

- Musianowicz K., 1969. Drohiczyn we wczesnym sredniowieczu//Materiały Wczesnośredniowieczne. T. VI. S. 7-228.