Гонжинский золоторудный центр Приамурской золотоносной провинции

Автор: Степанов В.А., Мельников А.В.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Геоэкология

Статья в выпуске: 4 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена информация о современном состоянии пихтово-еловых лесов государственного природного заповедника «Бастак». Данные растительные сообщества подвергались антропогенному воздействию, прежде всего рубкам главного пользования, проводимым на исследуемой территории до придания ей статуса особо охраняемой. Работы по изучению растительных сообществ выполнялись с 2004 по 2021 гг. Исследования выполнялись классическими методами, используемыми и геоботаниками, и лесоводами, что позволило получить большой массив данных для анализа растительного сообщества как с позиции геоботанической классификации, так и выделения типов леса, применяемого в лесном хозяйстве. Определено, что пихтово-еловые леса произрастают только в северной части кластера «Центральный» заповедника «Бастак», на склонах южных отрогов Буреинского хребта. На оригинальном материале выделены четыре типа исследуемых растительных сообществ. В каждом типе описаны основные структурные единицы: древостой, подлесок, живой напочвенный покров, внеярусная растительность (при наличии) и указаны доминанты каждого компонента. Приведена краткая таксационная характеристика растительных сообществ, определена формула древостоя. Выявлено, что все исследуемые фитоценозы характеризуются достаточно постоянным видовым составом, высокой сомкнутостью в древесном ярусе и флористической бедностью подчиненных ярусов, особенно кустарникового. Определено, что флористическое богатство растительных сообществ увеличивается от вершин к подножью гор, наибольшее видовое разнообразие отмечено в долинных, наименьшее - в подгольцовых пихтово-еловых лесах. Описаны экологические условия и выявлена площадь произрастания разных типов исследуемых растительных сообществ. Все фитоценозы произрастают только на свежих или влажных буро-таежных почвах. Наибольшее распространение по площади имеют зеленомошные пихтово-еловые леса, наименьшее - подгольцовые ельники.

Золоторудный центр, рудно-россыпной район, месторождение, рудная формация, перспективное проявление

Короткий адрес: https://sciup.org/143179666

IDR: 143179666 | УДК: 553.411(571.61) | DOI: 10.31433/2618-9593-2022-25-4-11-21

Текст научной статьи Гонжинский золоторудный центр Приамурской золотоносной провинции

В.А. Степанов1, А.В. Мельников2 1Научно-исследовательский геотехнологический центр ДВО РАН, Северо-Восточное шоссе 30, г. Петропавловск-Камчатский, 683002, e-mail: , ;

В Приамурской золотоносной провинции добыто около 1300 т рудного и россыпного золота, что позволяет отнести ее к одной из крупнейших в России [11]. Количество извлеченного россыпного золота примерно в два-три раза превышает рудное. Эта тенденция продолжалась до начала XXI в., когда в связи с истощением россыпей в балансе золотодобычи начала превалировать доля рудного золота. Поддержание этого баланса зависит в основном от наращивания сырьевой базы золоторудных месторождений. Она в настоящее время невелика и состоит из нескольких десятков разведанных месторождений с подсчитанными запасами. Некоторые из них уже отработаны. Наиболее продуктивные золоторудные месторождения, на каждом из которых за годы эксплуатации

добыто более 0,5 т золота, развиты в пределах провинции крайне неравномерно, главным образом в центральной приядерной ее части [12]. Они образуют три исторически сложившихся центра рудной золотодобычи – Соловьевский, Гонжинский и Токурский. Эти центры представляют собой крупные обособленные аномалии золотоносности, в пределах которых находятся наиболее значимые по добыче, запасам и прогнозным ресурсам золота рудные месторождения. Они близки по уровню добычи золота к промышленно-сырьевым узлам [1] в пределах Приамурской золотоносной провинции, выступающей в качестве минерально-сырьевого золотоносного центра.

Методика исследования основана на метал-логеническом анализе территории Приамурской провинции, выделении металлогенических зон, рудно-россыпных узлов (РРУ) и золоторудных центров. Произведен формационный анализ золоторудных месторождений. Анализы руд на золото и серебро, а также определение пробы самородного золота выполнены атомно-абсорбционным методом в лаборатории АмурКНИИ ДВО РАН (аналитик С.М. Радомский).

Целью исследования являлось определение перспектив золотого оруденения Гонжинского золоторудного центра, состоящего из Гонжинского рудно-россыпного района (РРР) и прилегающих к нему с запада и востока Буриндинского и Умле-канского рудно-россыпных узлов Северо-Буреин-ской металлогенической зоны Приамурской золотоносной провинции

Гонжинский золоторудный центр

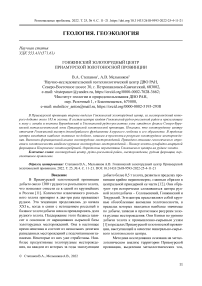

Гонжинский центр находится в западной части Амурской области. В металлогеническом плане он вмещает Гонжинский рудно-россыпной район и прилегающие к нему с запада и востока Буриндинский и Умлеканский рудно-россыпные узлы Северо-Буреинской металлогенической зоны Приамурской провинции (рис. 1). В геолого-структурном плане центру отвечает Гонжинский выступ докембрийского фундамента Амурского геоблока и его обрамление. Гонжинский выступ – это крупное, изометричной формы поднятие кристаллического фундамента. Его центральная часть сложена рифейско-нижнекембрийскими неравномерно метаморфизованными (до эпидот-ам-фиболитовой фации) песчаниками, алевролитами, углисто-кремнистыми, слюдяными сланцами и силур-девон-каменноугольными терригенно-кар-бонатными отложениями, прорванными позднедевонскими интрузиями урушинского габ-бро-диорит-плагиогранитного и раннепермскими гранитоидами пиканского комплексов. Приядер-ная часть выступа окружена позднемезозойскими образованиями, состоящими из средне-верхнеюрских терригенных отложений Осежинского прогиба и нижнемелового Умлеканского вулкано-плутонического пояса. Пирокластичеcкие накопления талданской, керакской, галькинской и улунгин-ской толщ вместе с комагматичными им экструзивными и субвулканическими телами (некками, штоками, дайками, силлами) сосредоточены в нескольких вулкано-тектонических депрессиях. Во внешнем контуре интрузивно-вулканогенного обрамления Гонжинского выступа докембрия распространены покровы неоген-четвертичных отло-жений..Гонжинский выступ является длительно развивавшимся (400–500 млн лет) интрузиво-купольным сооружением со скрытым гранитным ядром в центре. Глубинное строение выступа характеризуется областью разуплотнения, достигающей максимума на глубинах 20–30 км [14]. Региональный минимум поля силы тяжести позволяет предположить наличие под ним колоннообразной рудно-магматической системы кислого состава, уходящей корнями в мантию. Источником золота, по-видимому, является мантийный плюм, вмещающие породы и продукты их фракционирования [14].

Золотоносность Гонжинского центра

Золоторудные месторождения, проявления и сопряженные с ними россыпи приурочены к периферии Гонжинского поднятия. Среди золоторудных месторождений имеются крупные по запасам Пионер, Покровское, ряд средних и мелких – Александра, Анатольевское, Желтунак, Базовое, Катрин, Куликан и Буринда, а также не затронутые эксплуатационными работами комплексные золото-медно-молибден-порфировые месторождения Икан (Боргуликан) и Восточное Двойное. Добыча золота производилась из 9 месторождений: Пионер, Покровское, Александра, Анатольевское, Желтунак, Базовое, Катрин, Бу-ринда и Куликан (табл.).

В небольшом количестве рудное золото начало добываться в 1932–1934 гг. (месторождение Куликан). Но начало основной золотодобычи датируется 1993 г. (месторождение Покровское) и продолжается в настоящее время (месторождения Покровское, Пионер). Всего из этой группы месторождений добыто 183,04 т золота. Из россыпей Гонжинского РРР добыто 27,0 т, Буриндин-ского – 6,2 т, а Умлеканского – 4 т. Всего 37,2 т. Отношение добычи россыпного золота к рудному близко к 0,2. Этот центр золотодобычи является существенно рудным [5]. Наибольшее количество золота было добыто из месторождений Пионер и Покровское.

Месторождение Пионер золото-сульфидно-кварцевой формации расположено в Улунгин-ском РРУ, на правобережье р. Улунги в окрестностях пос. Пионер. Месторождение локализовано на контакте многофазной Ольгинской интрузии гранитоидов раннемелового возраста и вмещающих песчано-сланцевых пород аякской свиты средне-позднеюрского возраста [2]. Широко развиты дорудные и внутрирудные дайки и малые тела диоритовых порфиритов и андезитов бу-риндинского комплекса раннего мела. Структура месторождения предопределена ортогональной системой разломов северо-западного и северо-восточного направления. Рудные зоны (Звездочка,

Рис. 1. Гонжинский центр добычи рудного золота.

Схема составлена авторами с использованием данных [15]

1–7 – геологические комплексы: 1–4 – стратифицированные: 1 – неоген-четвертичный терригенный, 2 – меловой эффузивно-пирокластический, 3 – юрский терригенный; 4 – нижне-среднепалеозойский вулканогенно-осадочный метаморфизованный; 5–6 – интрузивно-метаморфические: 5 – нижнепалеозойско-верхнепротерозойский, 6 – нижнепротерозойско-среднеархейский; 7 – позднемезозойские интрузивные: а – монцодиоритовый, грано-диорит-гранитный (К1), б – граносиенит-порфировый (J3–К1), в – гранит-порфировый (субвулканический, К2); 8 – разломы (С – Северо-Тукурингрский, Ю – Южно-Тукурингрский); 9 – месторождения: а) крупные (1 – Покровское, 2 – Пионер), б) средние и мелкие (3 – Буринда, 4 – Куликан, 5 – Иканское, 6 – Двойное Восточное, 7 – Анатольевское, 8 – Базовое, 9 – Катрин, 10 – Желтунак, 11 – Александра), в) проявления; 10 – россыпи золота; 11 – контур Гонжинского центра золотодобычи; 12 – контуры Гонжинского рудно-россыпного района (Гн) и рудно-россыпных узлов (Бр – Буриндинский, Ум – Умлеканский); 13 – водотоки; 14 – железная дорога; 15 – населенные пункты

Fig. 1. Gonzhinsky ore gold mining center. The scheme was compiled by the authors using the data [15]

1–7 – geological complexes: 1–4 – stratified: 1 – Neogene-Quaternary terrigenous, 2 – Cretaceous effusive-pyroclastic, 3 – Jurassic terrigenous; 4 – Lower-Middle Paleozoic volcanogenic-sedimentary metamorphosed; 5–6 – intrusive-metamorphic: 5 – Lower Paleozoic-Upper Proterozoic, 6 – Lower Proterozoic-Middle Archean; 7 – late Mesozoic intrusive: a – monzodiorite, granodiorite-granite (K1), b – granosienite- porphyry (J3–K1), b – granite-porphyry (subvolcanic, K2); 8 – faults (C – North Tukuringra, Y – South Tukuringra); 9 – deposits: a) large (1 – Pokrovskoe, 2 – Pioneer), b) medium and small (3 – Burinda, 4 – Kulikan, 5 – Ikanskoe, 6 – Double Eastern, 7 – Anatolyevskoe, 8 – Base, 9 – Katrin, 10 – Zheltunak, 11 – Alexandra), c) manifestations; 10 – placers of gold; 11 – contour of the Gonzhinsky gold mining center; 12 – contours of the Gonzhinsky ore-placer paradise; 13 – watercourses; 14 – railway; 15 – settlements

Таблица

Золоторудные месторождения Гонжинского центра

Table

Gold deposits of the Gonzhinsky center

|

№ |

Название объекта |

Годы открытия (освоения) |

Добыто золота, т |

Золоторудная формация |

Тип рудных тел |

Среднее содержание золота, г/т |

|

1 |

Пионер |

1978 (2008–2021) |

83,5 |

Au-сульфиднокварцевая |

Прожилково-вкрапленный |

1,6 |

|

2 |

Покровское |

1974 (1999–2020) |

65,4 |

Au-серебряная |

Прожилково-вкрапленный |

4,4 |

|

3 |

Анатольевское |

1978 (2012–2014) |

13,2 |

Au сульфиднокварцевая |

Прожилковый |

3,6 |

|

4 |

Желтунак |

1973 (2015–2018) |

10,3 |

Au-серебряная |

Прожилково-вкрапленный |

1,2–104 |

|

5 |

Базовое |

1984 (2014–2018) |

6,0 |

Au-серебряная |

Штокверковый |

0,9 |

|

6 |

Александра |

2013 (2014–2018) |

3,1 |

Au сульфиднокварцевая |

Прожилково-вкрапленный |

1,47 |

|

7 |

Катрин |

2016 (2018) |

0,8 |

Au-серебряная |

Прожилковый |

До 9,66 |

|

8 |

Буринда |

1975 (2013–2015) |

0,73 |

Au-серебряная |

Прожилково-вкрапленный |

9,4 |

|

9 |

Куликан |

1932 (1932–1934) |

0,01 |

Au-кварцевая |

Жильный |

До 259 |

|

10 |

Икан (Боргуликан) |

1975 |

- |

Au-медно-молибден-порфировая |

Штокверковый |

0,3 |

|

11 |

Восточное Двойное |

1978 |

- |

Au-медно-молибден-порфировая |

Штокверковый |

0,83 |

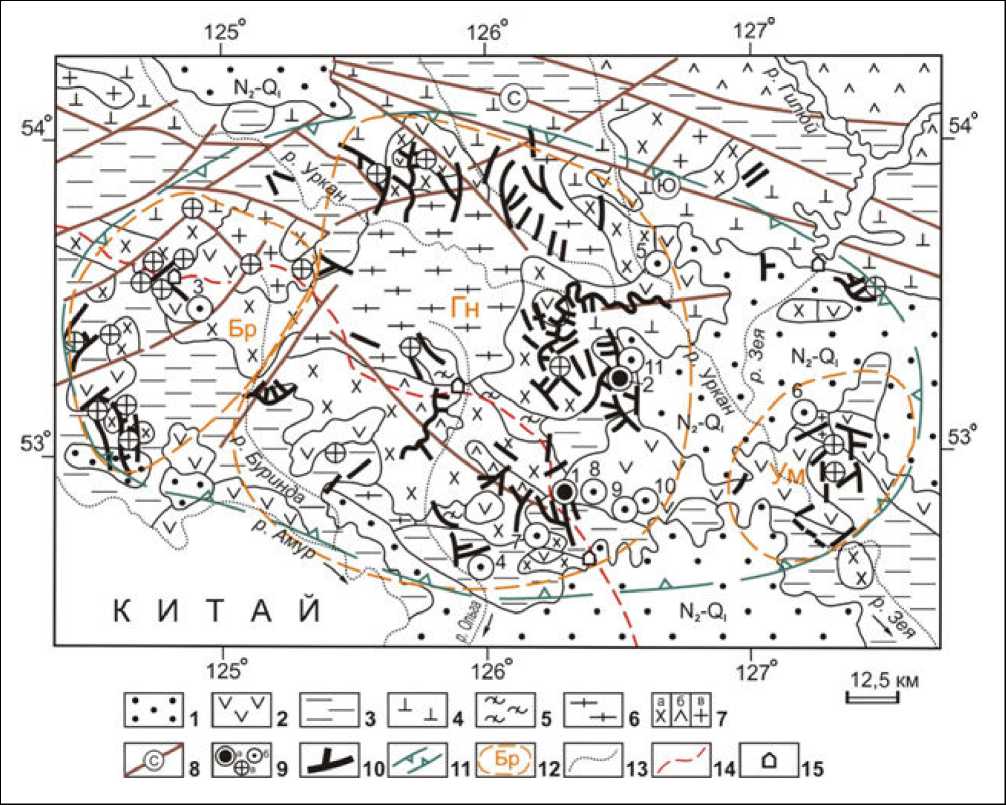

Западная, Южная, Промежуточная, Бахмут и Андреевская) располагаются главным образом вдоль разломов северо-восточного простирания. Они представляют собой крутонаклонные (50–80о), мощные (50–300 м) линейные штокверки прожил-ково-сетчатого окварцевания и карбонатизации с прожилково-вкрапленной золотосульфидной минерализацией (рис. 2).

Руды месторождения Пионер относятся к золото-сульфидно-кварцевому типу. Выделяются две основных разновидности руд: первичные (смешанные) – бедные, рядовые и богатые; окисленные – рядовые и богатые. В рядовых рудах содержание золота 0,4–2 г/т [2]. В обогащенных гнездах, струях и рудных столбах оно превышает 4 г/т, в отдельных пробах достигает 100–1830 г/т.

Золото-серебряное отношение примерно равно 1:1. По количеству сульфидов первичные руды умеренносульфидные (2–8% сульфидов), окисленные – малосульфидные (менее 2%). По минеральному составу руды на 88–96% сложены породообразующими минералами, в первичных рудах это кварц и полевые шпаты. В окисленных рудах место полевых шпатов занимают глинистые минералы. Из рудных минералов отмечаются пирит, арсенопирит, пирротин, магнетит, халькопирит, молибденит, галенит, сфалерит, висмутин, антимонит, сульфосоли свинца, меди, мышьяка, сурьмы, самородные золото и серебро, аргентит и акантит [6].

Самородное золото встречается в двух видах. Во-первых, это микронные выделения и нано-

Рис. 2. Золоторудное месторождение Пионер [2]:

1 – неогеновые озерно-аллювиальные пески, глины, 2 – верхнеюрские песчаники, алевролиты, 3 – нижнемеловые диорит-порфириты, 4 – нижнемеловые гранит-порфиры, 5 – нижнемеловые диориты, гранодиориты, 6 – верхнеюрские гранит-порфиры, 7 – золоторудные штокверковые зоны (1 – Звездочка, 2 – Западная, 3 – Южная, 4 – Промежуточная, 5 – Бахмут, 6 – Андреевская), 8 – разломы и зоны трещиноватости, 9 – элементы залегания рудных зон

Fig. 2. Pioneer gold deposit [2]:

-

1 – Neogene lake-alluvial sands, clays, 2 – Upper Jurassic sandstones, siltstones, 3 – Lower Cretaceous diorite-porphyry, 4 – Lower Cretaceous granite-porphyry, 5 – Lower Cretaceous diorites, granodiorites, 6 – Upper Jurassic granite-porphyry, 7 – gold-ore stockwork zones (1 – Asterisk, 2 – Western, 3 – Southern, 4 – Intermediate, 5 – Bakhmut, 6 – Andreevskaya), 8 – faults and fracture zones, 9 – elements of the occurrence of ore zones

частицы в пирите предрудной стадии минерализации. Во-вторых – самородное золото от мелкого до крупного крючковатой, округлой и рисовидной формы рудной стадии. Проба его колеблется от 650 до 880 в рядовых рудах и от 870 до 915 в богатых. Отобранное нами в 2012 г. из рудного тела зоны Андреевской самородное золото имеет пробу в интервале 709,9–779,7, среднее из 4 анализов – 750,5. В зоне окисления золото укрупняется, форма золотин становится комковатой, пористой, дендритовидной, проволочковидной. Проба его повышается от 700-880 в рядовых рудах до 903– 964 в богатых.

По рудным телам широко развита зона окисления. Мощность ее колеблется от 8–10 м на западном фланге месторождения до 150–220 м на восточном. В зоне окисления по рудным минералам образуются лимонит, гематит, марказит, пиролюзит, халькозин, ковеллин, скородит, ярозит, лепидокрокит, гидрогетит. Окисленные руды месторождения Пионер представлены глинистыми и дресвяно-глинистыми образованиями, в которых из первичных породообразующих минералов сохранился в основном лимонитизированный кварц. Золото в зоне окисления высвобождается из сульфидов, укрупняется и переходит в свободную форму.

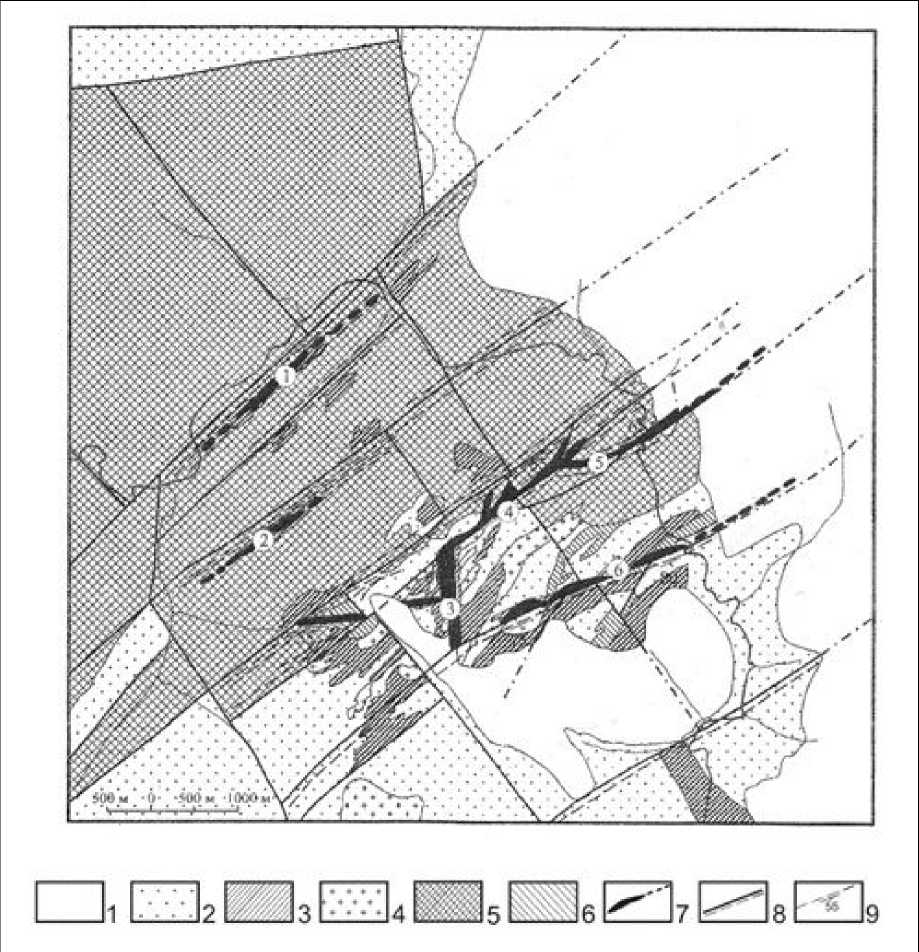

Покровское месторождение золотосеребряной формации расположено в Тыгдинском РРУ, в вершине руч. Сергеевского, притоке р. Тыг-ды. Рудовмещающими породами месторождения являются нижнемеловые гранитоиды Сергеевского массива , внедренные в песчаники и алевролиты верхней юры. Те и другие прорваны и перекрыты нижне-верхнемеловыми вулканитами. Стержневым элементом структуры рудного поля является Покровский палеовулкан раннемелового возраста, который представлен жерлом, кальдерой и локальным купольным поднятием. Мощность вулканитов достигает 70 м. Экструзивный купол (жерловая фация) и его силлообразные апофизы мощностью от 10–15 м до 65 м сложены риолитами, дацитами и андезидацитами. Широко представлены дайки риолитов, риодацитов, диоритовых порфиритов, спессартитов (рис. 3).

Месторождение представляет собой систему субгоризонтальных кварцевых жил, сопровождаемых линейно вытянутыми жильно-про-жилковыми зонами и штокверками. Рудные зоны располагаются в апикальной части Сергеевского гранитного массива и залегают близгоризон-тально, испытывая в разрезе плавные изгибы. Оруденение экранируется сверху покровными вулканитами и маломощными силлами дацитов, а снизу – силлом дацитов и риодацитов. По характеру геологического строения и степени ру-доносности в пределах месторождения выделено три участка: Покровка-1, Покровка-2 и Покровка-3 [7].

Рудные тела, вмещающие основные запасы золота (Главное, Новое, Озерное, Зейское и Молодежное), находятся в западной части месторождения на участках Покровка-1 и Покровка-3. Оруденение менее продуктивного участка Покровка-2, расположенного в юго-восточной части месторождения, представлено зонами прожилко-во-сетчатого окварцевания в кварц-серицит-ги-дрослюдистых метасоматитах и аргиллизитах по гранитоидам и вулканитам, а также обломочно-россыпными (окисленными) телами в виде промышленных скоплений обломков рудного кварца в фангломератах и неоген-четвертичных отложениях сазанковской свиты [6].

Основные рудные тела представлены по-логозалегающими зонами окварцевания пород (гранитов и туфов) мощностью от первых до 70 м, с размерами в плане от 130–200х60–140 м до 800х350 м. Рудные тела в разрезе имеют пластообразную форму и представляют собой сложные жильные зоны, образованные совокупностью круто- и пологонаклонных кварцевых и кварц-кар-бонатных жил, прожилков штокверкового типа, а также брекчий кварцевого состава. Кварцевые жилы являются «стержневыми» в этих зонах, их количество достигает 4–5, при этом крутонаклонные кварцевые жилы преобладают в центральной части месторождения. Для «стержневых», наиболее продуктивных зон, характерно полное совмещение всех минеральных ассоциаций, известных на месторождении. Зоны прожилкования и кварцевые брекчии, как правило, уступают кварцевым жилам по уровню золотоносности. Прожилковое окварцевание развито со стороны висячих боков рудных тел. Зоны окварцованных брекчий обычно залегают полого и чаще всего локализуются в лежачих боках рудоносных зон. Средние содержания золота по месторождению 3–4,5 г/т [8].

Руды Покровского месторождения представляют собой в разной степени окварцованные (вплоть до жил выполнения) и аргиллизирован-ные вулканиты и гранитоиды с весьма неравномерной вкрапленной и прожилково-вкрапленной золотосеребряной минерализацией. Текстуры руд чаще всего брекчиевые, колломорфно-полосча-тые, каркасно-пластинчатые. Структуры кварца – мелкозернистые до халцедоновидных. Содержа-

Рис. 3. Схематическая геологическая карта Покровского месторождения [6]:

1 – четвертичные аллювиальные отложения; 2 – неогеновые отложения сазанковской свиты (пески, глины, алевриты); 3 – галькинская свита: туфобрекчии с линзами туфопесчаников, песчаников; 4 – талданский комплекс: дациты, дацит-порфиры; 5 – талданская свита: дациты, риодациты, их туфы, лавокластиты; 6 – верхнеамурский комплекс: а – гранит-порфиры; б – граниты биотитовые и гранодиориты; 7 – аякская свита: песчаники, алевролиты, аргиллиты; 8 – разломы; 9 – ареалы развития кварц-серицит-гидрослюдистых метасоматитов; 10 – кварцевые тела (жилы); 11 – проекции рудных тел на горизонтальную и вертикальную плоскость; 12 – проявления золота

Fig. 3. Schematic geological map of the Pokrovsky deposit [6]):

-

1 – quaternary alluvial deposits; 2 – Neogene deposits of the Sazankov formation (sands, clays, siltstones); 3 – Galkin formation: tufobreccia with lenses of tuff sandstones, sandstones; 4 – Taldan complex: dacites, dacite-porphyry; 5 – Taldan formation: dacites, rhyodacites, their tuffs, lavoclastites; 6 – Upper Amur complex: a – granite-porphyry; b – biotite granites and granodiorites; 7 – Ayaka formation: sandstones, siltstones, mudstones; 8 – faults; 9 – areas of development of quartz-sericite-hydrosluidic metasomatites; 10 – quartz bodies (veins); 11 – projections of ore bodies on the horizontal and vertical plane; 12 – manifestations of gold

ние в рудах жильного кварца меняется от 25–30 до 85%. Кроме кварца среди жильных минералов присутствуют карбонаты (кальцит, доломит) – 2–5%, гидрослюды – до 5–12%, адуляр – до 3–5% и каолинит – до 5–7%. Количество рудных минералов (сульфидов) в среднем составляет около 1%, при колебаниях от 0,5 до 3,5%. Среди сульфидов преобладает пирит (90–95%). В меньших количествах отмечаются марказит, пирротин, халькопирит, галенит, сфалерит, арсенопирит, гематит. Редко встречаются золото, электрум, антимонит, аргентит, полибазит, прустит, пираргирит, киноварь, теннантит, фрейбергит, штернбергит, айкинит, борнит, энаргит, магнетит, самородное железо и висмутин [7].

Самородное золото по крупности относится к тонкому и тонкодисперсному. Основная его масса приурочена к кварцу. Золото образует самостоятельные выделения в кварце, в зонах микробрекчий на границах с обломками минералов и пород, реже по трещинкам в пирите. Отмечаются сростки золота с аргентитом и полибазитом. Форма золотинок губчатая, чешуйчатая, пластинчатая, проволочковидная. Цвет бледно-желтый. Проба от 595 до 735 (средняя 685). Размер золотин преимущественно 0,003–0,07 мм [6].

На месторождении развита кора выветривания гидрослюдисто-каолинитового профиля [3]. Мощность площадной коры достигает 40–50 м, а линейной – 150 м. Руда в пределах кор дезинтегрирована и окислена, количество глинистой составляющей в ней – 50–55%. Содержание золота в рудах кор выветривания увеличивается на 20–25%. В верхней части коры выветривания нередко отмечаются так называемые «железные шляпы». В них наблюдаются натечные гипергенные образования, сложенные преимущественно гидроксидами железа. Содержание золота в подобных образованиях достигает 6,2 г/т. Золото преимущественно свободное, проба его увеличивается до 850–900 [3].

Перспективы Гонжинского центра на рудное золото Перспективы центра связаны как с освоением запасов разведанных месторождений золото-медно-молибденовой формации (Икан, Восточное Двойное), так и с выявлением новых золоторудных месторождений.

Запасы полезных компонентов месторождения Икан по категории С2 составляют: медь – 225 000 т (содержание 0,32%), золото – 28 т (содержание 0,4 г/т), молибден – 3500 т (содержание 0,005%); прогнозные ресурсы по категории Р1: медь – 120 000 т (содержание 0,21%), золото – 17 т

(содержание 0,3 г/т), молибден – 600 т (содержание 0,001%) [9].

Запасы золота по категории С2 на месторождении Восточное Двойное составляют 23,7 т при содержании золота 0,9 г/т. Прогнозные ресурсы по категории Р1 на флангах месторождения – 17,1 т со средним содержанием золота 0,89 г/т. По совокупным запасам и прогнозным ресурсам золотого эквивалента месторождение отнесено к крупным [9]. Месторождения Икан и Восточное Двойное могут быть основой золотодобывающей промышленности Гонжинского центра на ближайшие десятилетия.

Перспективы выявления новых месторождений связаны, в первую очередь, с доизучением известных проявлений. В пределах центра находятся 35 проявлений золота. Преобладают проявления трех формаций: 8 являются представителями золото-серебряной формации, 5 – золотокварцевой и 3 – золото-медно-молибден-порфировой. Кроме того, имеется два представителя золото-редкоме-талльной формации и по одному – золотополиметаллической, скарновой и золотосульфидной. Для 15 проявлений формационный тип не определен.

Рассмотрим перспективы выявления в Гон-жинском центре новых месторождений как наиболее распространенных, так и некоторых малораспространенных и нетрадиционных для центра золоторудных формаций. Из проявлений золото-серебряной формации наиболее перспективны Топазовское и Осежинское Буриндинского РРУ, Дульнейское Тыгдинского РРУ, Олоно Умлекан-ского РРУ. К золото-кварцевой формации относится месторождение Куликан, частично эксплуатировавшееся в 30-х годах XX века и нуждающееся в доизучении. Из проявлений этой формации перспективны проявления Апрельское Улунгинского РРУ и Ульдугичинское Магдагачинского РРУ.

Месторождение Куликан расположено на водоразделе ручьев Первый, Первомайский и Ку-ликан, левых притоков р. Ольги. Открыто в 1932 г. старателями. На месторождении развиты песчаники позднеюрского возраста, прорванные дайками гранитов и порфиритов раннего мела. Рудные тела представлены минерализованными зонами, зонами брекчий и кварцевыми жилами. Длина минерализованных зон достигает 1500 м, мощность 300 м, при содержании золота до 15 г/т. Зоны брекчий прослежены по простиранию на 100 м при мощности до 20 м и содержании золота до 10 г/т. Кварцевые жилы имеют длину до 525 м при мощности 1–5 м. Содержание золота в жилах от «следов» до 259 г/т. Прочие элементы: серебро – до 54 г/т, свинец – 1,26%, цинк – 0,26%, мышьяк – 2,13%. Рудные минералы представлены пиритом, арсенопиритом, галенитом, сфалеритом, халькопиритом и самородным золотом. Золото имеет различную величину (от 1–2 мм до дисперсного). Форма золотин комковидная, пластинчатая. Проба его – 830–850 [16].

Перспективам обнаружения золотого оруденения карлинского типа в пределах Гонжинского центра посвящена статья В.Г. Хомича и Н.Г. Борискиной [15]. Месторождения типа карлин отнесены к телетермальной золото-ртутной формации, из них наряду с золотом нередко добывается ртуть [10, 13]. Рудные тела размещаются в карбонатных толщах и представлены зонами метасоматитов аргиллизитовой формации с низкой долей кварцевожильной составляющей. Руды характеризуются устойчивой минеральной ассоциацией золота с минералами ртути, мышьяка, сурьмы и таллия. Золото обычно тонкое, высокопробное, содержит значительную примесь ртути. Геохимический спектр руд составляют Au-Ag-Hg-As-Sb-Tl.

Предпочтительными для постановки детальных поисковых работ авторы статьи [15] считают участки Адамовский, Игакский, Орел и Стакан. Наиболее перспективна Адамовская площадь Гон-жинского РРР. На Адамовской площади, названной по ручью, расположенному между Вяземским и Известковым, крупными правыми притоками р. Уркан, находится контакт интрузивного массива пород верхнеамурского комплекса с девонскими известковисто-терригенными отложениями боль-шеневерской, имачинской, ольдойской свит. Судя по морфологии контакта, в правом борту р. Уркан расположен выступ интрузивного массива и позитивная структура инъективного происхождения, ось которой вытянута в широтном направлении. В ядерной части, крыльях и на восточном продолжении оси структуры закартированы крупные дайкообразные тела диоритовых порфиритов раннего мела, чередующиеся (в плане) с дайками гранодиорит-порфиров того же возраста. Вблизи зоны экзоконтакта верхнеамурских гранитоидов с палеозойскими известковисто-теригенными отложениями (левый борт руч. Известковый) известны литогеохимические пробы, содержащие 0,01– 0,06 г/т Au. В бортах этого ручья и ниже его устья (правый борт р. Уркан) штуфы содержат до 0,5 г/т Au. Более значительные его содержания (1–5 г/т) выявлены в образцах, отобранных на сопряжении левых бортов р. Уркан и руч. Попковского (среди позднепалеозойских гранитоидов), в левом борту р. Тында (среди талданских эффузивно-пиро- кластических накоплений). Примечательно, что золотоносный пласт в россыпи руч. Адамовский «появляется» ниже контакта гранитоидов с терригенно-известковистыми отложениями. В россыпи распространено мелкое золото (с содержаниями до 500 мг/м3) и значительное количество киновари (со средним содержанием 120 мг/м3), что указывает на вероятность обнаружения золото-ртутного оруденения карлинского типа. К тому же в зоне контакта девонских терригенно-карбонатных отложений с меловыми гранитоидами (шириной более 1 км) осадочные породы превращены в роговики, мраморы и скарны. Шеелит, золото, киноварь и висмутит выявлены в делювии у зоны контакта гранитоидов с терригенно-известковистыми породами. Золото находится в нижней части аллювиальных отложений и в верхней части разрушенных коренных пород.

Сходная с Адамовской площадью геологическая обстановка (наличие контакта меловых гранитоидов с известково-терригенными породами) свойственна Игакскому рудно-россыпному узлу, где намечены два потенциальных поля (Игак-ское и Орловское). Проявление Стакан находится в нижнем течении р. Талдан севернее проявления Алунитовый также в зоне контакта верхнеамурских гранитоидов с девонскими терригенно-известковистыми отложениями [15].

Заключение

В результате исследования в Приамурской золотоносной провинции впервые выделен Гонжинский золоторудный центр, из месторождений которого добыто около 183 т золота. В состав центра включены Гонжинский рудно-россыпной район, а также смежные с ним Бурин-динский и Умлеканский рудно-россыпные узлы Северо-Буреинской металлогенической зоны. В геолого-структурном плане золоторудному центру отвечает Гонжинский выступ докембрийского фундамента Амурского геоблока и его обрамление. Золотое оруденение и россыпи приурочены к периферии выступа. Основное количество рудного золота добыто в самом конце XX и начале XXI в. при эксплуатации крупных (Пионер, Покровское), средних (Анатольевское, Желтунак) и мелких (Базовое, Александра, Катрин, Буринда) месторождений, отнесенных к золото-серебряной и золото-сульфидно-кварцевой формациям. К настоящему времени перечисленные месторождения полностью или почти полностью отработаны, за исключением неокисленных «упорных» руд на глубоких горизонтах месторождения Пионер. Ближайшие перспективы Гонжинского центра заклю- чаются в эксплуатации крупных месторождений золото-медно-молибден-порфировой формации (Икан, Восточное Двойное). Кроме того, при до-изучении перспективных проявлений могут быть выявлены новые промышленные месторождения рудного золота, в том числе нового для провинции карлинского типа, которые в дальнейшем послужат основой золотодобывающей промышленности Гонжинского центра.

Список литературы Гонжинский золоторудный центр Приамурской золотоносной провинции

- Алексеев Я.В., Заскинд Е.С., Конкина О.М. К вопросу выделения минерально-сырьевых центров твёрдых полезных ископаемых // Отечественная геология. 2021. № 3. С. 19-27.

- Золоторудные месторождения России / под ред. М.М. Константинова. М.: Акварель, 2010. 359 с.

- Мельников А.В., Мельников В.Д., Шестаков Б.И. Золотоносность кор выветривания Амурской области. Благовещенск: АмГУ, 2006. 116 с.

- Мельников А.В., Степанов В.А. Рудно-рос-сыпные узлы южной части Приамурской золотоносной провинции. Благовещенск: АмГУ, 2013. 222 с.

- Мельников А.В., Степанов В.А. История рудного золота. Благовещенск: АмГУ, 2021. 160 с.

- Месторождения рудного золота Приамурской провинции / под ред. В.А. Степанова. Благовещенск: АмГУ, 2017. 150 с.

- Моисеенко В.Г., Дементиенко А.И., Степанов В.А. Возраст формирования руд Покровского золоторудного месторождения // Доклады Академии наук. 1999. Т. 366, № 2. С. 221-224.

- Остапенко Н.С., Нерода О.Н. Признаки гидроразрыва пород при формировании Покровского золотосеребряного месторождения Приамурья (Россия) // Доклады Академии наук. 2009. Т. 424, № 5. С. 655-659.

- Пересторонин А.Е., Вьюнов Д.Л., Степанов В.А. Месторождения золото-медно-молибден-порфировой формации // Региональная геология и металлогения. 2017. № 70. С. 78-85.

- Степанов В.А. Золото-ртутные месторождения // Доклады Академии наук. 1993. Т. 330, № 6. С. 745-747.

- Степанов В.А. Перспективы Приамурья на рудное золото // Региональная геология и металлогения. 2019. № 77. С. 98-109.

- Степанов В.А., Мельников А.В. Исторические центры добычи рудного золота в Приамурской провинции // Разведка и охрана недр. 2021. № 12.С. 15-23.

- Степанов В.А., Моисеенко В.Г. Геология золота, серебра и ртути. Ч. 1. Золото-ртутные месторождения. Владивосток: Дальнаука, 1993. 228 с.

- Хомич В.Г., Борискина Н.Г. Структурная позиция крупных золоторудных районов Центрально-алданского (Якутия) и Аргунского (Забайкалье) супертеррейнов // Геология и геофизика. 2010. Т. 51, № 6. С. 849-862.

- Хомич В.Г., Борискина Н.Г. Потенциальная перспективность обнаружения благородно-металльного оруденения карлинского типа в Гонжинском районе Приамурья // Успехи современного естествознания. 2020. № 7. С.168-173.

- Эйриш Л.В. Металлогения золота Приамурья. Владивосток: Дальнаука, 2002. 194 с.