Гора Первый Сундук в Хакасии в сети суточных параллелей восходящих высокой зимней луны и летнего солнца

Автор: Ларичев Виталий Епифанович, Гиенко Елена Геннадьевна, Паршиков Сергей Анатольевич, Прокопьева Светлана Анатольевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

Гора Первый Сундук в Хакасии является уникальным объектом природного происхождения, дополненным рядом искусственных сооружений, при помощи которых было возможно познание ритмов движения Луны и Солнца. Учитывая также особенности расположения горы, господствующей над обширным участком заболоченной поймы р. Белый Июс, можно полагать, что она в древности рассматривалась как «Мировая гора».

Хакасия, гора первый сундук, восходы и заходы светил, "мировая гора", древняя календаристика, протонаука, охрана памятников

Короткий адрес: https://sciup.org/14737131

IDR: 14737131 | УДК: 903.27

Текст научной статьи Гора Первый Сундук в Хакасии в сети суточных параллелей восходящих высокой зимней луны и летнего солнца

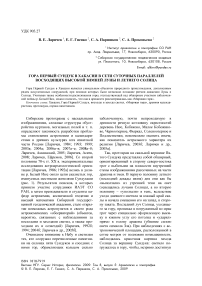

Сибирские протохрамы с наскальными изображениями, сложные структуры обустройства курганов, могильных полей и т. п. определяют законность разработки проблемы становления астрономии и календари-стики в древних культурах юга азиатской части России [Ларичев, 1984; 1993; 1999; 2003а; 2004а; 2006а-в; 2007а-е; 2008а-б; Ларичев, Аннинский, 2005; Ларичев, Асеев, 2о08; Ларичев, Ефремов, 2006]. Со второй половины 70-х гг. XX в. экспериментальные исследования астроархеологической ориентации [Ларичев, 1986; 1992а] велись в долине р. Белый Июс около цепи скалистых гор, именуемых местными жителями Сундуками (рис. 1). Результатом поисков, в которых приняли участие сотрудники ИАЭТ СО РАН, а затем преподаватели и студенты кафедр астрономии, космической геодезии и высшей математики Сибирской государственной геодезической академии, стало открытие возможных астропунктов и своего рода астрономических «обсерваторий» (объектов, вероятно, связанных с наблюдениями за восходами и заходами светил, а также проходами их и созвездий) [Ларичев, 1992б; 1994; 2004б; Ларичев и др., 2005б].

Очевидное внимание к Небу и светилам тех, кто сооружал перечисленные памятники на склонах пяти Сундуков и соседних с ними гор, обрамляющих кольцом сильно заболоченную, почти непроходимую в древности речную котловину окрестностей деревень Июс, Кобяково, Малое Кобежико-во, Черноозерное, Фыркал, Соленоозерное и Подлиственки, невозможно оценить иначе, как показатель астрального характера их религии [Ларичев, 2003б; Ларичев и др., 2005а].

Так, протохрам на скальной вершине Пятого Сундука представлял собой обширный, ориентированный в сторону северо-востока грот с выбитыми на плоскости внутренней стены изображениями рассеченных на части дракона и змеи. В первую половину летнего (последней декады июня) дня они как бы «выползали» из утренней тени на свет (освещались лучами Солнца), а во вторую половину - «уползали» в тень, вследствие ухода дневного светила за южный край скалы и начала смещения его на запад, в сторону заката. Последний луч Солнца, уходящего за гору, проникал в погруженный во мрак грот через специально оформленную выемку в южном углу его потолка и «ударял» прямо в голову дракона (убиение силою света символа Зла). При наблюдениях с астрономической площадки, расположенной в сотне метров от подножия возвышенности, наблюдалась красочная картина захода Солнца за вершину Сундука: светило погружалось в гору, чтобы, незримо достигнув

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 5: Археология и этнография © В. Е. Ларичев, Е. Г. Гиенко, С. А. Паршиков, С. А. Прокопьева, 2009

Восход солнца в день зимнего Восход низкой летней

Рис. 1 . Панорама Сундуков, вид с горы Солбон (на переднем плане - трапециевидная плита, обозначающая местоположение наблюдателя юго-восточной части горизонта); фото В. Н. Кавелина

внутреннего пространства грота, убить дракона и змею - воплощения сил Тьмы.

Но если Вселенная мыслилась древними структурированной, то возникает вопрос, где, когда и как происходил процесс зарождения Мира из чего-то хаотичного и превращения этого малопонятного и необъяснимого «нечто» во вполне определенное? Ответ на этот исключительной трудности вопрос частично удалось получить в ходе изучения древних памятников района Сундуков и ближайших окрестностей. Что касается проблемы истоков так называемого «проявленного» (материализованного, осязаемого, видимого) Мира, а также его моделирования и структурирования, то обнаруженное и в общих чертах понятое допускают два варианта ответа.

Первый, относительно, видимо, ранний (близкий рубежу II и I тыс. до н. э.), получен при «прочтении» наскальных изображений, исполненных на двух плоскостях внутренней части протохрама, открытого в окрестностях с. Подлиственки (скальный массив Сохатин). В святилище «картинно» - в наглядности и динамике - представлен космогенез (начало упорядочения Хаоса птице- образным творцом), космология (появление яйцеобразной Вселенной со всеми ее структурными элементами) и сложная для расшифровки многофигурная композиция [Ларичев, 2005; 2007е; 2008а; Ларичев, Паршиков, 2007].

Второй ответ стал результатом изучения астропунктов и своего рода астрономических «обсерваторий», рассредоточенных как в каньонах и на скальных гребнях западного склона Первого Сундука, так и вне его, в удалении порой на десятки километров, объяснимых лишь с учетом азимутальной взаимосвязи с ним. Этот эффектный, пирамидальных очертаний природный объект и одновременно искусственное сооружение, окольцованное валом из обломков камней (см. рис. 1, 2), возможно, представляет иную модель Мироздания - «Мировую гору», ипостась «Первозданной земли». С появления ее из пучин вод «Вечного и пространственно безграничного Океана» началось зарождение Вселенной, а процесс этот завершился тогда, когда вершина вселенского масштаба горы достигла высоты Неба и когда на ней воссели боги «Начала времен», творцы всего сущего в мире, а внизу, у под- ножия и на прилегающих к нему склонах появились люди, животные и растения, в Океан от нее потекли реки, наполнились водой озера округи и т. д. [Гусева, 1998; Тилак, 2002; Уоррен, 2003].

Три факта и соответствующие соображения, следующие из их анализа, подтверждают верность идеи возможности такого восприятия Первого Сундука [Ларичев, 2004в].

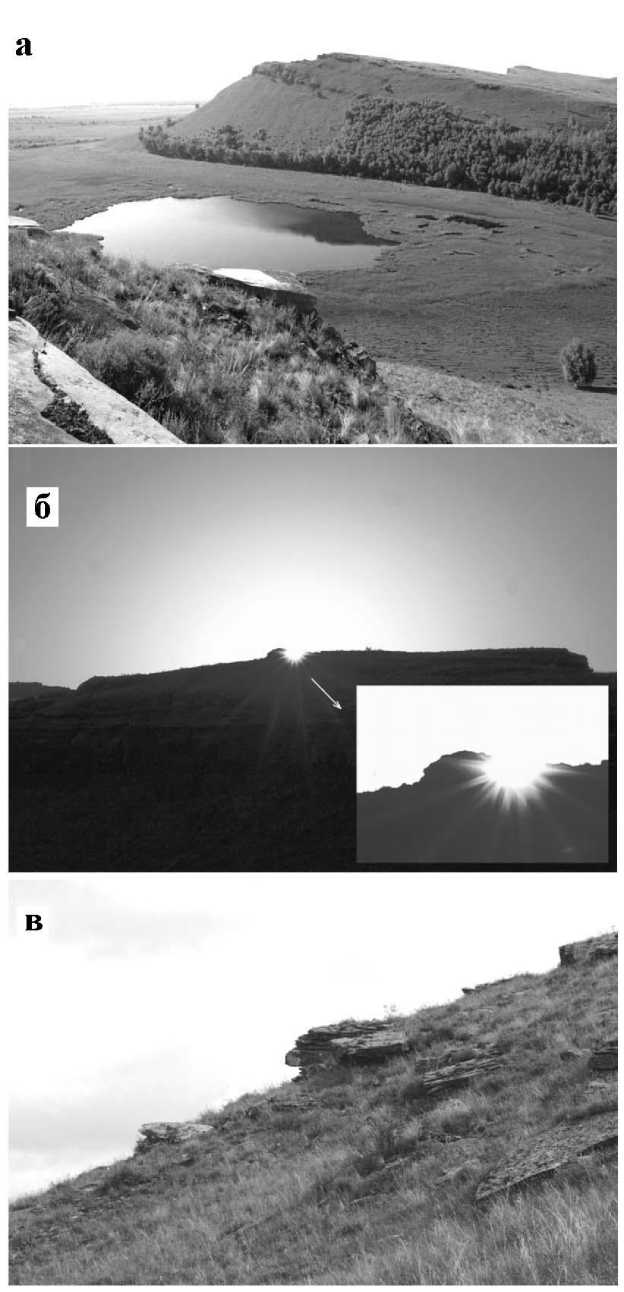

Факт первый. Эта громадная красноцветная песчаниковая скала, увенчанная кубовидной вершиной, величественно вознесена над низкой, щедро обводненной, до середины прошлого века – сильно (почти до полной непроходимости) заболоченной поймой р. Июс, рассеченной руслами ее многочисленных притоков и причудливых очертаний пятнами старичных озер. При взгляде на обширную пойму с вершин гор, окружающих ее кольцом, невольно возникает мысль о том, что, пожалуй, лучшего по природным качествам, ландшафтам, топографии и пейзажам микрорайона мало где можно отыскать в Сибири. Это место наглядно соответствует повествованиям космогонического мифа о появлении Мироздания в обличье «Необъятной горы», нареченной в последующем «Мировой». Аналогии с мифом просматриваются здесь в том, что перенасыщенная водами июсская пойма могла восприниматься людьми ипостасью «Первозданного Океана», а возвышающийся в срединной зоне ее Первый Сундук – земным воплощением (репликой, отражением, символом) «Мировой горы».

Предположения о сакральной значимости Первого Сундука доказываются напрямую и деятельностью предков. Речь пойдет об искусственно созданных структурных деталях горы, объяснить появление которых посредством обращения к «случайностям» невозможно. Согласно представлениям о «Мировой горе», она настолько громадна в размерах, что небесные светила обращаются вокруг нее, то исчезая за одним склоном, то появляясь из-за другого, противоположного; вершиной гора достигает Неба

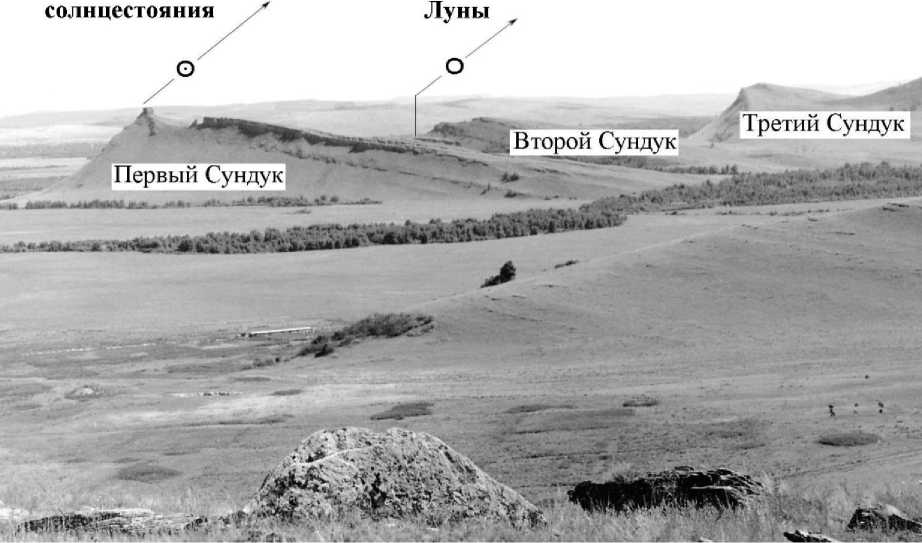

Рис. 2. Западный склон Первого Сундука с его каньонами и разделяющими их гребнями, местоположения точек восходов высокой зимней Луны в полнолуние на южном (справа) и северном (слева) гребнях, а Солнца в начале последней декады июня (на среднем гребне), вид с левобережья р. Черная. Здесь и далее фото С. А. Паршикова

и путей движения в пределах его «блуждающих звезд» (Солнца, Луны и планет) и «звезд неблуждающих» (в том числе зодиакальных, по скоплениях которых «блуждающие» перемещаются в течение года, нескольких лет или многолетий).

На первый взгляд кажется, что Первый Сундук не предоставляет ни малейшего шанса усмотреть в нем ни то, ни другое из указанных качеств «Мировой горы». Но на деле впечатление такое обманчиво, и шансы на иное видение появятся сразу же при взятии на вооружение новых, астроархеоло-гической ориентации методов изучения древних памятников - отыскания в них календарно-астрономических аспектов, а с ними и соответствующих информационных контекстов, объясняющих скрытое от глаз назначение весьма своеобразных объектов культуры. Они и дают возможность подключить к первому, природного характера факту, факты второй и третий, но уже иного, культурологического статуса, позволяют исключить желание объяснять неординарное в археологии «случайностями совпадений».

Факт второй. Светила, в самом деле, обращаются вокруг Первого Сундука в течение всего года, но для того, чтобы убедиться в том, необходимо в соответствующей последовательности переходить по мере сезонных перемен от одного астропункта к другому и наблюдать восходы и заходы Луны и Солнца в заранее преднамеренно обозначенных точках восточного и западного горизонтов, определяемых контурными кромками каньонов и гребней западного склона возвышенности. В результате создается полная иллюзия обращения светил вокруг сакральной горы: наблюдатели, двигаясь по ее склонам из месяца в месяц, как бы «разворачивали» горизонты восходов и заходов Луны и Солнца, «вынуждая» их совершать должные круговерти. Подтверждают сказанное структуры четырех астрономических «обсерваторий», опубликованных к настоящему времени:

а - восходов Солнца в дни весеннего и осеннего равноденствий [Ларичев, Гиенко, Серкин, Комиссаров и др., 2004; Ларичев, Гиенко, Шептунов, Серкин, Комиссаров, 2004; Ларичев, Гиенко, 2005];

б - восхода Солнца в дни летнего солнцестояния, а также восхода и захода полной летней Луны в течение саросного цикла

[Ларичев, Гиенко, Серкин, Комиссаров, 2004];

в - захода Солнца в дни летнего солнцестояния [Ларичев и др., 2006].

Неопубликованными остаются пока два астропункта наблюдения восхода Солнца в дни зимнего солнцестояния и два астропункта фиксации линии небесного меридиана.

Факт третий. Первый Сундук, в самом деле, достигает высоты Неба и эклиптики, маршрута движения Солнца. Но чтобы убедиться в том, необходимо наблюдать гору с астрономической площадки, обозначенной плитой, которая установлена на склоне горы Солбон, отстоящей от Первого Сундука приблизительно на 3 км [Ларичев и др., 2008]. При наблюдениях от этой плиты склонения суточных параллелей, проходящих через две крайние - левую и правую -точки верхней кромки вершины Первого Сундука и рассчитанных для верхнего края диска Солнца, равны 23° 43‘ и 2з° 56‘. Это означает, что в день зимнего солнцестояния наблюдатель времени 2000–500 гг. до н. э. мог видеть поразительное явление - Солнце в начале последней декады декабря всходило прямо над вершиной Первого Сундука, как бы выходя из нее (см. рис. 1). Такое совпадение позволяло древним астрономам точно фиксировать момент, когда трехдневное солнцестояние оканчивалось и Солнце «производило» зимний солнцеворот, т. е. смещалось во время восхода к северу от вершины Первого Сундука.

Восход декабрьского Солнца над скальной вершиной Первого Сундука, точно совпадающей по высоте с дальним горизонтом, позволил раскрыть сакральный контекст астрономического явления. Этот факт свидетельствует о том, что самая высокая в гряде Сундуков гора на самом деле визуально достигала высоты Неба на юге, когда дневное светило зимой в наибольшей мере сближалось с поверхностью Земли. Это чисто мифологического разряда соображение следует воспринимать сильным аргументом оправданности восприятия Первого Сундука «Мировой горой».

В целом Первый Сундук, при работе в пределах трех его каньонов и четырех разделительных гребней, окажется местом связи комплексов астрономических площадок, созданных с целью отслеживания суточных параллелей восходящих и заходящих Луны и Солнца в течение года и многолетий. При всей важности каждой из них для воссоздания целостной картины функционирования астросвятилища на протяжении многих веков (а быть может, и тысячелетий) все же в особенности любопытны и заслуживают специальных аналитических оценок два пункта наблюдения восхода высокой зимней Луны, один пункт наблюдения восхода летнего Солнца и четыре пункта фиксации на небосводе линии небесного меридиана, т. е. незримого полукружия, соединяющего в одну цепочку зенит небосвода (его наивысшую точку) и две стороны света - астрономические юг и север.

Перечисленное относится, возможно, к тем структурам святилища, с которых началось обустройство его как объекта мировоззренческой значимости - сакрально-мифологического, культово-обрядового, религиозного и протонаучного центра, связанного с организацией практических наблюдений за светилами днем и ночью.

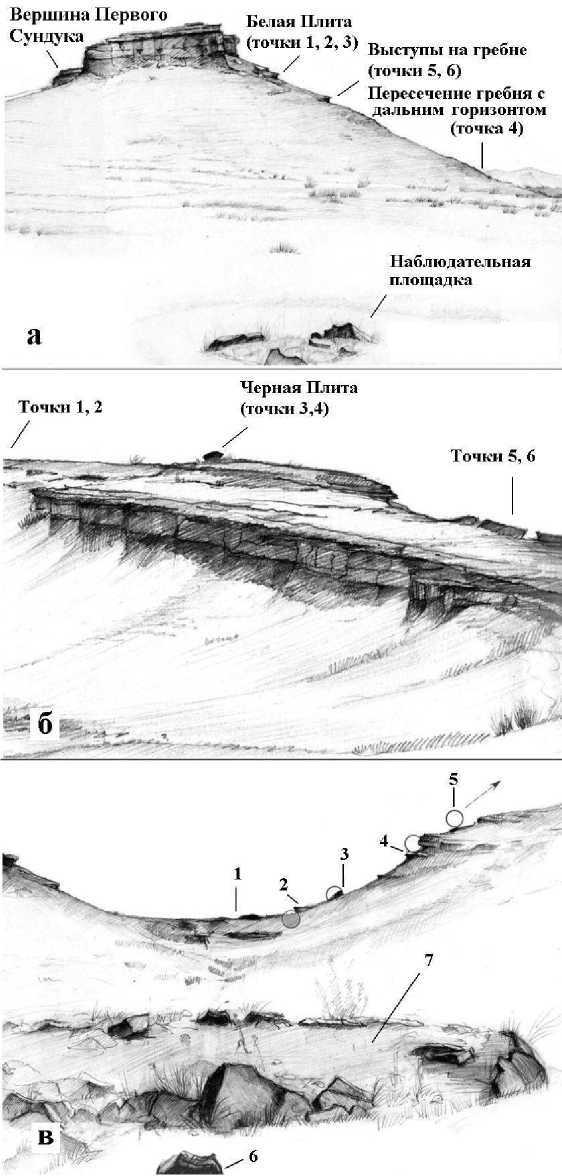

Стержневую часть комплекса составляют три объекта, которые обеспечивали наблюдение за восходом Солнца в дни летнего солнцестояния и последующего солнцеворота: два из них определяют местоположение наблюдателя, а третий представляет собой визирную плиту, установленную на горизонте в месте ожидаемого появления первого луча восходящего Солнца (далее «Черная плита») (см. рис. 2, 3, 4). Исходя из взаимного расположения наблюдательных площадок, размещенных одна над другой у верхнего края левого борта второго каньона, поблизости от его устьевой части (здесь вал, оконтуривающий западный склон горы, поднимется на третий гребень) можно выдвинуть предположение о том, что в направлении, закрепленном «Черной плитой», наблюдалось Солнце в минуты его восхода в дни летнего солнцестояния (начало последней декады июня (см. рис. 2; 3, б ; 4, б).

Проверку этой гипотезы осуществили астрономы и геодезисты, которые использовали методику, основанную на законах движения небесных светил. Зная заранее дату и соответствующее ей склонение Солнца, можно, выполнив соответствующие измерения и расчеты, выяснить, могло ли оно наблюдаться в должном направлении. Работа с применением современных инструментов проводилась в следующем порядке: сначала с верхней площадки наблюдения, обозначенной специально уложенным блоком светло-розового песчаника, были измерены вертикальные и горизонтальные углы для ключевых (наиболее интересных, привлекающих к себе внимание) точек горизонта в зоне расположения «Черной плиты». Затем производилось определение азимута опорного направления по наблюдениям Солнца. Исследование завершилось вычислениями склонений суточных параллелей для всех измеренных направлений (табл. 1).

По результатам вычислений склонения точек 3, 5 они оказались наиболее близки по значению к склонению летнего Солнца. Эти точки отмечают соответственно левый (22° 40,4’) и правый (22° 27,3’) края «Черной плиты». Угловые размеры самой плиты при наблюдении с площадки оказались весьма примечательными - 26,9’, что близко видимому угловому диаметру солнечного диска (32‘).

Изложенное означает, что с первой площадки восход июньского Солнца в начале последней декады месяца наблюдался не в зоне размещения «Черной плиты», а левее нее. Чтобы такое явление увязать именно с нею, следует спуститься чуть ниже по склону и встать на ровную скальную поверхность второй площадки, расположенной на самом краю третьего гребня (здесь замечены рассеянные пятна намеренно выбитых каверн, возможно, скрытно (потаенно, для посвященных) указующих на место, где должен был стать в нужное время наблюдатель). Вот тогда-то в день летнего солнцестояния первые лучи восходящего Солнца появятся у правого края «Черной плиты». Этот факт был подтвержден прямым наблюдением 22 июня 2008 г. (рис. 4, б ).

Обратимся теперь к двум фундаментальной значимости структурам Первого Сундука, связанным с наблюдениями восхода высокой зимней Луны в дни ее полнолуния. Они, обустроенные сходным образом, размещаются по обе стороны от «стержневой зоны» святилища, где находятся только что описанные объекты наблюдения восхода Солнца в дни летнего солнцестояния: в районе первого гребня южного склона горы и в пространстве третьего каньона у ее северного склона (рис. 2; 3, а ; 4, а ). Выходит так, что лунные структуры представляют собой своего рода «фланговые (рубежного характера)

Рис. 3. Основные элементы Первого Сундука как астроархеологического объекта: а - первый (южный) гребень (местоположение наблюдательной площадки и «Белой плиты», точки появления из-за горизонта высокой зимней Луны); здесь и далее рисунки С. Н. Кривокорытовой; б - второй (средний) гребень (местоположение «Черной плиты», у правого края которой 22 июня появляется первый луч восходящего Солнца - см. рис. 4, в ); в – третий каньон (по кромке его правого склона наблюдался восход высокой зимней Луны, фиксируемый плитами: 1 - визирная плита; 2 - появление первого луча ночного светила; 3 - появление четверти диска; 4 - полная Луна оказывается на горизонтально уложенной плите; 5 - полная Луна на визирной плите; 6 - вертикально вкопанная плита, обозначающая местоположение наблюдателя северо-восточной части горизонта; 7 - культово-ритуальная площадка, оконтуренная плитами)

Рис. 4. Основные элементы Первого Сундука как астроархеологического объекта и их предназначение: а - « Белая плита» на склоне южного гребня (см. рис. 3, а ); б - восход Солнца 22 июня 2008 г. у правого края «Черной плиты» (см. рис. 3, б ); в - « Белая плита» на правом склоне третьего каньона (см. рис. 3, в )

Склонения суточных параллелей летнего Солнца

Таблица 1

|

№ |

Высота |

Азимут направления |

Склонение суточной параллели |

Примечание |

|

1 |

09° 02,9′ |

229° 55,0′ |

+29° 39,4′ |

|

|

2 |

09° 08,3′ |

230° 59,3′ |

+29° 11,0′ |

|

|

3 |

09° 30,9′ |

243° 47,2′ |

+22° 40,4′ |

Левый край черной плиты |

|

4 |

09° 32,4′ |

244° 13,1′ |

+22° 27,3′ |

Правый край черной плиты |

|

5 |

08° 18,4′ |

254° 50,9′ |

+15° 25,1′ |

|

|

6 |

08° 04,5′ |

257° 41,1′ |

+13° 36,0′ |

Таблица 2

|

№ |

Высота |

Азимут направления |

Склонение суточной параллели |

Примечание |

|

1 |

08° 30′ |

230° 03,5′ |

+29° 41′ |

Левый угол плиты |

|

2 |

07° 57′ |

230° 28,5′ |

+29° 00′ |

Правый верхний угол |

|

3 |

07° 47′ |

230° 24,0′ |

+28° 53′ |

Правый нижний угол |

|

4 |

00° 52′ |

245° 05,5′ |

+13° 55′ |

Крайняя правая точка – пересечение гребня с дальним горизонтом |

|

5 |

4° 15′ |

237° 06,0′ |

+21° 46′ |

Небольшой выступ на гребне |

|

6 |

4° 13′ |

237° 12,8′ |

+21° 40′ |

Небольшой выступ на гребне |

Склонения суточных параллелей высокой зимней Луны в дни ее полнолуния для южной «фланговой зоны»

зоны» святилища, которые определяли краевые границы, четко отделяя его от южного и северного пространств всей окружающей местности (см. рис. 2).

В структуры южной «фланговой зоны» входят миниатюрная наблюдательная площадка, ограниченная вертикально установленными плитками песчаника, и уложенная плашмя на кромке верхней части южного склона первого гребня большого размера белая, массивная плита, подпертая обломками камней, не позволяющих ей смещаться вниз по склону (см. рис. 3, а ; 4, а ). Расстояние от наблюдательной площадки до визирной плиты 393 м.

Проведенные по описанной методике геодезические измерения и астрономические расчеты 14 июля 2004 г. позволили установить величину наблюдаемых с треугольной площадки склонений суточных параллелей в окрестностях белой плиты (см. рис. 4, а ). Результаты оказались следующими (табл. 2).

Как можно убедиться, склонение суточной параллели, проходящей через правый нижний угол «Белой плиты» (+28° 53′), близко склонению высокой зимней Луны для эпохи наблюдения (наклон эклиптики к экватору +23° 42′, средний наклон орбиты Луны 5° 09′, склонение Луны +28° 51′). Это означает, что в дни, близкие к зимнему солнцестоянию, с треугольной площадки можно было наблюдать восход высокой полной Луны.

В структуры северной «фланговой зоны» входят вертикально установленная в устье третьего каньона плита – место размещения наблюдателя (см. рис. 3, в , 6 ), несколько визирных плит, размещенных по верхней кромке правого склона третьего каньона (см. рис. 3, в , 1 , 2 , 3 , 5 ) и массивная, горизонтально уложенная, большого размера светлого цвета плита, подпертая камнями – на удивление точный аналог горизонтально уложенной плиты на склоне первого гребня южной «фланговой зоны» (см. рис. 3, в , 4 ; 4, в ).

Склонения суточных параллелей высокой зимней Луны в дни ее полнолуния для северной «фланговой зоны»

Таблица 3

|

№ |

Высота |

Азимут направления |

Склонение суточной параллели |

Примечание |

|

1 |

9° 45′ |

217° 44′ |

+36° 12′ |

|

|

2 |

7° 09′ |

228° 08′ |

+28° 44′ |

(приведено к верхнему краю диска Луны) |

|

3 |

8° 05′ |

230° 30′ |

+28° 38′ |

|

|

4 |

8° 54′ |

232° 18′ |

+28° 31′ |

(приведено к нижнему краю |

|

5 |

9° 28′ |

233° 31′ |

+28° 23′ |

диска Луны) |

Склонения суточных параллелей, проходящих через точки размещения визирных плит и уложенной плашмя плиты, указываются при наблюдении от вертикально вкопанной плиты (рис. 3, в , 6 ). Результаты геодезических измерений 21 июля 2007 г. и астрономических расчетов следующие (табл. 3).

По результатам, приведенным в табл. 3, можно заключить, что от вертикально вкопанной плиты (см. рис. 3, в , 6 ) наблюдается восход высокой зимней Луны; визирные камни отмечают путь ночного светила от места появления первого луча (см. рис. 3, в , 2 ) до восхода всего диска на поверхности плашмя уложенной плиты (см. рис. 3, в , 4 ).

Изложенное в статье не требует детальных комментариев на предмет дополнительного разъяснения исключительной ценности открытых в Июсской котловине памятников для истории становления в Сибири точных (естественно-научного разряда) протонаук – арифметики, геометрии, календаристики и астрономии. Эти памятники, вследствие уникальности в качестве объектов общечеловеческого культурного достояния, заслуживают особо бережной охраны как со стороны Российского государства, так и ЮНЕСКО Организации Объединенных наций.

MOUNTAIN PERVYI SUNDUK IN KHAKASIA IN THE SYSTEM OF HOUR CIRCLES OF PARALLELS OF THE RISING HIGH WINTER MOON AND SUMMER SUN