Гормональный профиль нетелей и первотелок различного генотипа под воздействием стимуляции молочной железы при подготовке к отелу

Автор: Куликова Н.И., Штепа Г.М., Куликова О.О.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Физиология лактации

Статья в выпуске: 4 т.40, 2005 года.

Бесплатный доступ

Изучали влияние механотеплоэлектростатической стимуляции вымени в период подготовки к отелу на концентрацию кортизола, прогестерона, тиреотропного гормона и пролактина в крови нетелей и первотелок айрширской породы, а также помесей F1 (красная степная × голштинская).

Короткий адрес: https://sciup.org/142133099

IDR: 142133099 | УДК: 636.2:636.082.12:591.147.046

Текст научной статьи Гормональный профиль нетелей и первотелок различного генотипа под воздействием стимуляции молочной железы при подготовке к отелу

Известно, что в реализации наследственного потенциала продуктивности коров важная роль принадлежит эндокринной системе, которая наряду с нервной осуществляет регуляцию сложных метаболических процессов в организме (1). Гормоны участвуют в физиологических и биохимических реакциях посредством активации или торможения ферментативных процессов и сравнительно быстро разрушаются (2, 3). Кортизол, синтезируемый клетками коры надпочечников, оказывает существенное влияние на обмен веществ и адаптацию животных к изменяющимся условиям среды. Концентрация этого гормона в крови меняется в зависимости от генотипа, возраста и физиологического состояния животных (4-7). Показано, что под воздействием вибромассажа вымени концентрация кортизола в крови нетелей снижается, а у коров по мере уменьшения удоев — повышается (8). Концентрация прогестерона в крови самок зависит от фазы полового цикла (5, 9, 10). В период образования фетоплацентарного комплекса концентрация прогестерона в крови снижается, после отела — значительно повышается (11). У низкопродуктивных животных концентрация в крови прогестерона меньше, чем у высокопродуктивных (12).

Тиреотропный гормон, вырабатываемый передней долей гипофиза и стимулирующий расщепление белка тиреоглобулина в фолликулах щитовидной железы и выделение в кровь активных тиреоидных гормонов, обусловливает рост фолликулярных клеток, синтез тироксина и способствует поглощению йода. По концентрации этого гормона в крови можно судить об интенсивности углеводнобелкового обмена у животных. Пролактин оказывает влияние на обмен веществ, а также участвует в регуляции маммогенеза, лактогенеза и лактопоэза у млекопитающих (13). При вибрационной стимуляции молочной железы концентрация пролактина в крови нетелей значительно повышается (8).

По данным ряда исследователей, гормональный профиль коров зависит от различных генотипических и фенотипических факторов (5, 6, 14). Показано, что подготовка коров к первой лактации посредством массажа вымени оказывает положительное влияние на реализацию генетического потенциала молочной продуктивности. Полученные положительные результаты послужили условием для разработки и использования механических устройств для стимуляции вымени.

Целью нашей работы была оценка гормонального профиля до и после отела у коров разных пород в зависимости от массажа вымени с помощью устройства, оказывающего механическое, тепловое и электростатическое воздействие.

Методика. Объектом исследований служили нетели на 5-м мес стельности, из которых было сформировано две группы: I — помеси F1 (красная степная х голштинская), содержащиеся в условиях товарного хозяйства; II — чистокровные коровы айрширской породы, завезенные из племенного хозяйства в период 3 мес стельности. В течение 1 мес животных приучали к массажу, а затем в течение 2,5 мес проводили механотеплоэлектростатическую стимуляцию вымени устройством «Кубань-4» (патент ¹ 2161401). По окончании подготовки к лактации у не- телей в период 8,5 мес стельности и после отела на 3-м мес лактации определяли концентрацию гормонов в крови методом иммуноферментного анализа.

Результаты . Помесные животные превосходили чистокровных айршир-ской породы по концентрации всех изучаемых гормонов (табл.). Концентрация кортизола и прогестерона в крови помесных коров была соответственно на 2,62 и 2,49 нмоль/л (7,8 и 33,7 %) (Р > 0,99) выше, чем у чистопородных. Концентрация тиреотропина в крови помесных нетелей также была выше, чем у чистокровных коров айрширской породы. Это свидетельствует об их более высокой адаптационной способности к условиям среды.

Низкая концентрация пролактина в крови коров айрширской породы перед отелом по сравнению с помесными (на 5,6 %), очевидно, характеризует более высокую функциональную активность молочной железы чистокровных животных. Особенность биологического действия этого гормона заключается в том, что он связывается с рецепторами молочной железы и многими другими органами. Функциональное состояние молочной железы напрямую коррелирует с интенсивностью поглощения и накопления пролактина в тканях последней. Следовательно, стимуляция вымени нетелей айрширской породы способствовала увеличению концентрации пролактина не только в тканях молочной железы, но и в тканях органов пищеварительного тракта, железах внутренней секреции, которые оказывают влияние на процессы лактогенеза и лактопоэза. Это согласуется с данными по среднесуточному удою, который у чистокровных первотелок айрширской породы был на 19,4 % выше, чем у помесных сверстниц.

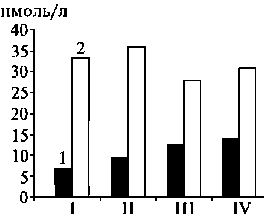

На 3-м мес лактации концентрация кортизола и прогестерона в крови помесных животных была соответственно на 9,9 и 19,4 % выше, тиреотропного гормона такой же, а пролактина — на 4,6 % ниже, чем у чистопородных сверстниц (см. табл.). Концентрация кортизола в крови помесных и чистопородных животных в период лактации была ниже, чем на последней стадии первой стельности (рис.). Это, возможно, обусловлено усилением окислительновосстановительных процессов в организме первотелок в связи с лактопоэзом.

Увеличение концентрации прогестерона в крови первотелок по сравнению с нетелями обусловлено напряженностью функционального состояния животных в период лактации, а также пред- и послеовуляционной функцией репродуктивных органов.

Снижение концентрации пролактина в крови лактирующих первотелок свидетельствует об усилении процесса молокообразования. Закономерные сдвиги гормонального равновесия у лактирующих первотелок по сравнению с нетелями обусловлены генетически. Концентрация кортизола в крови первотелок айрширской породы и помесей снижалась соответственно на 5,57 и 5,42 нмоль/л (19,9 и 17,6 %), а прогестерона — повышалась на 5,06 и 0,98 нмоль/л (68,6 и 7,1 %) по сравнению с нетелями.

Концентрация гормонов в крови нетелей и первотелок айрширской породы и помесей F 1 (красная степная х голштинская) в зависимости от стимуляции вымени при подготовке к отелу ( n = 5)

|

Гормон |

I группа |

II группа |

||||||

|

от-до |

M ± m | |

5 1 |

C v , % |

от-до |

| M±m | |

5 |

C v , % |

|

|

Кортизол, нмоль/л |

20,0-42,3 |

36,17 + 3,72 |

9,11 |

Н е т е л и 25,19 20,0-39,0 |

33,55 ± 3,14 |

7,69 |

22,90 |

|

|

Прогестерон, нмоль/л |

6,5-26,5 |

9,87 + 3,20 |

4,84 |

46,52 |

5,45-13,80 |

7,38 ± 1,33 |

3,27 |

44,30 |

|

Тиреотропин, мкМЕ/л |

0,01-0,3 |

0,2 + 0,04 |

0,11 |

55,00 |

0,01-0,2 |

0,1 ± 0,02 |

0,04 |

40,00 |

|

Пролактин, мМЕ/л |

1355-1957 |

1506,3 + 122,5 |

599,45 |

39,79 |

1289-1844 |

1426,7 ± 88,9 |

217,6 |

15,25 |

|

Кортизол, нмоль/л |

20-41,5 |

30,75 ± 3,45 |

8,43 |

П е р в о т е л к и 27,41 14,5-38,4 |

27,98 ± 3,83 |

9,37 |

33,49 |

|

|

Прогестерон, нмоль/л |

12,5-17,2 |

14,85 ± 0,75 |

1,84 |

12,39 |

8,05-18,2 |

12,44 ± 1,63 |

3,98 |

31,99 |

|

Тиреотропин, мкМЕ/л |

0,01-0,2 |

0,11 ± 0,03 |

0,07 |

63,64 |

0,01-0,2 |

0,1 ± 0,03 |

0,07 |

70,00 |

|

Пролактин, мМЕ/л |

1224-1570 |

1405,8 ± 55,4 |

135,7 |

3,65 |

1124-1185 |

1470 ± 116,9 |

286,3 |

19,48 |

|

П р и м е ч а н и е. Описание групп см. в разделе «Методика». |

C v — коэффициент вариации , 5 — дисперсия. |

|||||||

Концентрация прогестерона (1) и кортизола (2) в крови первотелок и нетелей различного генотипа в зависимости от стимуляции вымени при подготовке к отелу: I и III; II и IV — соответственно чистокровные нетели и первотелки айр-ширской породы; помесные нетели и первотелки F i (красная степная х голштинская).

В период лактации у первотелок айршир-ской породы концентрация тиреотропного гормона не изменялась; у помесных животных была на 0,09 мМЕ/л (81,8 %) ниже, чем на последней стадии стельности. Концентрация пролактина в крови чистопородных первотелок увеличивалась на 43,3 мМЕ/л (3,0 %), а помесных — уменьшалась на 100,5 мМЕ/л (7,1 %).

Итак, концентрация гормонов в крови подопытных животных находилась в пределах допустимой физиологической нормы. Однако генетическая предрасположенность коров айрширской породы к более высокому удою, содержанию жира и белка в молоке в период подготовки к первой лактации наряду с формированием морфологических признаков, маммогенеза и лактопоэза способствовала повышению адаптивности к технологическим условиям, о чем свидетельствуют гематологические показатели. Помесные животные, адаптиро- ванные к сложившимся условиям среды, через несколько поколений оказались более подготовленными к реализации наследственного потенциала, чем сверстницы айрширской породы. Это подтверждается тем, что чистокровные первотелки превосходили помесных аналогов по удою только в первые 1,5 мес лактации. Изменение лактационной способности подопытных первотелок было сопряжено с переходом с зимнего на летний тип кормления, наступлением жаркого и сухого летнего сезона и отрицательно сказалось на проявлении генетических возможностей в большей степени у коров айрширской породы, что обусловлено более низкой адаптивностью чистопородных животных. Видимо, одной только стимуляции молочной железы в период подготовки нетелей к лактации недостаточно для формирования маммогенеза, лактогенеза, лактопоэза и одновременно адаптационной способности к новым условиям содержания.

Таким образом, механотеплоэлектростатическая стимуляция вымени нетелей с помощью массажного устройства «Кубань-4» оказывает воздействие на гипоталамо-гипофизарную систему, что способствует усилению интенсивности физиологических процессов и лактопоэза: за год от помесных и чистокровных коров было получено соответственно 3964 и 4203 кг молока базисной жирности; средний удой сверстниц по стаду составлял 3520 кг.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Р о з е н В.В. Основы эндокринологии. М., 1980.

-

2. К л и н с к и й Ю.Д. Исследования по эндокринологии животных. Зоотехния, 1999, 8: 26-28.

-

3. S c h m e r o l d I., M o s i l E., W e b e r P. Hormonelle Leislungst-cigerung bci Nutztieren: Aspekte des

Konsumenlenschulzes. Vet. J., 1999, 52, 2: 9-13.

-

4. T h u n R., K a u f m a n n C., J a n e t F. The influence of restrainy stress on reproductive hormones in the cow. Pap. Isl. Conf. Eur. Soc. Domest. Anim. Reprod., Mariensee (Nov. 27-29, 1997). Reprod. Domest. Anim., 1998, 33, 3-4: 255-260.

-

5. Н е ж д а н о в А.Г., Т у р к о в В.Г. Эндокринные взаимоотношения в организме коров в ранний период формирования беременности. Докл. РАСХН, 1998, 6: 41-43.

-

6. Н и к и т и н а В.Я., Т и м ч е н к о Л.Д., М и т и н а Б.И. Влияние антропогенного стресса на становление половой функции телок. Вест. ветеринарии, 2000, 16: 69-71.

-

7. Е р е м е н к о В.И. Динамика тироксина и трийодтиронина в крови телок черно-пестрой, швицкой и лебединской пород. Тез. докл. «Актуальные проблемы ветеринарной науки». М., 1999: 194-195.

-

8. П а т и е в а А.М. Изменения интерьерных показателей под влиянием вибромассажа молочной железы у нетелей. Тр. КГАУ. Краснодар, 2000, 379: 127-129.

-

9. Р а д ч е н к о в В.П., Б у г р о в Е.В., Г о л е н к е в и ч Е.К. Гормональный профиль, рост и становление половой функции у телок. С.-х. биол., 1984, 12: 93-96.

-

10. X i a o C.W., G o A.K. Hormonal regulation of oestrogen and progesterone receptors in cultured bovine endometria cells. J. Reprod. and Feit., 1999, 1: 101-109.

-

11. O p s o m e r G., C o r y n M., De K r u i f A. Measurement of ovarian cyclicity in the post-partum dairy cow by progesterone analysis. Reprod. Domest. Anim., 1999, 34, 3-4: 297-300.

-

12. T e n h a g e n B.A., B i r i k e b a c h E., H e u w i e s e r W. Serum progesterone levels in postpartum dairy cows after repeated application of the prostaglandin Fan analogue D(+) cloptostenol sodium. Vet. Med. A., 2000, 47, 4: 213-220.

-

13. Ф е д о с и м о в В.А., К о к о р и н а Э.П., М а р и н ч е н к о Г.В. Исследования по физиологии и биохимии лактации коров. Зоотехния, 2000, 8: 30-32.

-

14. S l a i b u c k G.R., G u n e n r a C.G., M a n n G.E. Relationship between pre- and post-ovulatory steroidoge-ruc function in vivo in cattle. J. Reprod. and Feit. Abstr. Ser., 2000, 35: 27-36.

Кубанский государственный аграрный университет, Поступила в редакцию 4

350044, Краснодар, ул. Калинина, 13; февраля 2004 года

ЗАО «Победа», Краснодарский край

HORMONAL PATTERN IN HEIFERS AND FRESH COW WITH

DIFFERENT GENOTYPE UNDER THE INFLUENCE OF STIMULATION OF MILK GLAND DURING THE PREPARATION TO CALVING

N.I. Kulikova, G.M. Shtepa, O.O. Kulikova

S u m m a r y

The authors studied the effect of mechanic-thermal-electrostatic stimulation of udder during the preparation to calving on concentration of cortisol, progesterone, thyrotrophic hormone and prolactin in the blood of heifers and fresh cows of the Ayrshire breed, and also in hybrids F 1 (Red Steppe x Holstein). It was shown, that udder stimulation in heifers by means massage device (Kuban’-4) takes an effect on hypothalamic-pituitary system that promote to an increase in physiological processes and lactopoiesis: milk volume of basis fattiness from hybrid and pure-blooded cows during year was 3964 and 4201 kg, respectively, at the same time the average milk volume in herd was 3520 kg.

Новые книги

Современные научные проблемы эпизоотологии . Мат. Междунар. науч. конф. (Красно-обск, 30 июня, 2004 г.). Сиб. отд. РАСХН. Новосибирск, 2004, 376 с.

В сборнике рассматриваются научные и научно-методические проблемы общей и частной эпизоотологии инфекционных и инвазионных болезней животных. Приведены методы диагностики, профилактики болезней, оптимизации систем противоэпизоотических мероприятий. Отражены этиологические факторы, вызывающие патологию респираторной и репродуктивной систем крупного рогатого скота. Описаны закономерности развития и методы профилактики эшерихиозов телят в современных экологических условиях Сибири, а также методы определения чувствительности микроорганизмов к антисептическим и дезинфици- рующим препаратам. Обсуждается возможность применения геоинформационных технологий для оптимизации контроля эпизоотического процесса туберкулеза у сельскохозяйственных животных. Уделено внимание эпизоотологическому мониторингу классических и факторных болезней сельскохозяйственных животных. Проанализирована эффективность вакцинации животных против бруцеллеза крупного рогатого скота в производственных условиях. Дана оценка иммуномодулирующего действия биологически активных веществ на организм телят, латентно инфицированных вирусом ринотрахеита крупного рогатого скота. Описаны патоморфо-логические особенности хламидийного гастроэнтерита телят и эффективность прижизненной диагностики и лечения чумы плотоядных.