Город, медиа и пандемический стресс

Автор: Димитричева Ольга Ивановна, Савченко Ирина Александровна, Пикунов Олег Игоревич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 11, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается современный мегаполис, который, при всех преимуществах жизни в большом городе, является источником и катализатором стресса. Авторы отмечают, что в кризисные периоды развития жизни общества, к которым относятся и эпидемии, стресс приобретает угрожающие масштабы. В настоящее время в связи с пандемией COVID-19 городское население испытывает давление со стороны средств массовой информации, которые, вместо того чтобы дать адекватную оценку происходящему, в погоне за рейтингами нередко накаляют обстановку. Однако не все люди одинаково реагируют на «пугающий» медиаконтент. Опираясь на идеи Дж. Роттера и Р. Лазаруса, авторы статьи показывают, как разные личностные типы реагируют на угрозы, связанные с пандемией, и насколько эти типы подвержены информационному шоку. Делается вывод о том, что оптимистичное мировоззрение, интеллигентность, альтруизм, волонтерство, благотворительность становятся особенно востребованными в настоящее время.

Город, пандемия, изоляция, совладающее поведение, локус контроля, интернальный тип, экстернальный тип, когнитивная теория стресса, волонтерство, благотворительность

Короткий адрес: https://sciup.org/149134368

IDR: 149134368 | УДК: 316.772.5+316.334.56+616-036.21 | DOI: 10.24158/tipor.2020.11.1

Текст научной статьи Город, медиа и пандемический стресс

Димитричева Ольга Ивановна кандидат философских наук, старший научный сотрудник международной междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории «Технологии социальногуманитарных исследований» Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова

PhD, Senior Researcher, International Cross-Disciplinary Laboratory “Research Methods in Social Science”, Linguistics University of Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

Linguistics University of Nizhny Novgorod

Большие города – сложный, противоречивый и многоплановый феномен новейшего времени. Люди их критикуют, жалуются на слишком быстрый темп жизни и социальную разобщенность, свойственные городской жизни, но от этого процессы урбанизации не становятся менее интенсивными.

Шпенглеровский «каменный и окаменяющий» мировой город как символ и апогей цивилизации [1, с. 29] дает человеку большие возможности (которые, впрочем, могут иметь эфемерную природу), но при этом «давит», делает одиноким, беззащитным и неуверенным. Большой город – оплот префигуративной культуры [2, с. 322–361], которая, с одной стороны, поощряет прогресс и карьерный рост, с другой – порождает сомнения в завтрашнем дне, душевную нестабильность и личностную дисперсию, что обусловлено деградацией традиционных («отцовских») авторитетов и несформированностью каких-либо устойчивых авторитетов в принципе. Свойственная современным обществам аномия в большом городе ощущается особенно сильно и провоцирует стресс. «Стресс в большом городе» обусловлен многими факторами, но, прежде всего, такими антиномиями, как перенаселенность и социальная изоляция [3, с. 44].

Изолированность сотен тысяч людей друг от друга обостряется в кризисные периоды жизни города, например, в периоды массовых эпидемий. Ответы на сущностные вопросы люди ищут в медийных источниках: в зависимости от возраста – от телевидения до Интернета и социальных сетей, но медиа не помогают людям преодолеть стресс, а, скорее, усугубляют его.

Отражение текущей ситуации, связанной с распространением вируса COVID-19, стало повседневной задачей медиапрактики 2020 г. Новая пандемия – это огромное социально-культурное, экономическое, даже политическое событие практически для всех современных людей и стран [4, с. 206]. Наряду с официальной точкой зрения в массовом городском сообществе развивается и альтернативная позиция, ее представители обосновывают свое мнение, опираясь на критичное и/или ироничное восприятие обстоятельств. В больших городах эмоции варьируют от паники, ожидания конца света, исполнения антиутопий в реальности до анекдотов на тему COVID-19.

В чем причина такого неоднозначного толкования событий, связанных с пандемией? Здесь присутствуют два момента: с одной стороны, это информация или дезинформация в средствах массовой информации (СМИ), с другой – устойчивость и неустойчивость к стрессу отдельных личностей.

COVID-19, или коронавирус, впервые зарегистрированный 31 декабря 2019 г. в китайском городе Ухань, быстро распространился по миру. Большинство мировых информационных каналов в течение 2020 г. сообщают о коронавирусе. Каким образом медиа транслируют сложившуюся ситуацию в массовое сознание? Мы используем классификацию эмоций, предложенную Д. Гоулманом [5], который делил их на конструктивные и деструктивные, и выделяем дополнительную группу эмоций – альтернативные (в актуальной ситуации – сомнения в серьезности коронавирусной угрозы, ее высмеивание).

Как известно, заголовок публикации зачастую несет бо́льшую эмоциональную нагрузку, нежели текст. С целью уточнить, какие эмоции потенциально заложены в заголовках статей о COVID-19, авторами был проведен мониторинг СМИ. Изучены 100 представленных в Интернете новостных региональных выпусков федеральных изданий, содержащих информацию о COVID-19 и вышедших с 20 марта по 30 сентября 2020 г.: «Аргументы и факты в Нижнем Новгороде», «Аргументы и факты в Челябинске, «Аргументы и факты в Перми» и др.; «Московский комсомолец в Томске», «Московский комсомолец в Нижнем Новгороде» и др.; «Комсомольская правда в Челябинске», «Комсомольская правда в Орле» и др.

Было установлено, что 65 % заголовков несут деструктивный эмоциональный заряд: провоцируют страх, панику, неуверенность, тревогу. Например: «В Саратовской области от коронавируса скончались 93 человека» [6], «Еще 180 человек заболели коронавирусом в Ростовской области» [7], «Еще 67 человек заразились коронавирусом в Удмуртии 17 сентября» [8], «Коронавирус унес жизнь еще одного приморца» [9], «Еще два человека умерли от коронавируса в Башкирии» [10]. При этом 23 % заголовков конструктивны: сообщают о лечении, вакцинации, волонтерстве, благотворительности [11]; 12 % заголовков представляют альтернативную информацию [12].

Очевидно, что заголовки нацелены на привлечение внимания и нередко заставляют вздрагивать нервного читателя. Между тем эмоциональный потенциал «кричащего» заголовка зачастую не совпадает с содержанием статьи, с ее смысловой нагрузкой. Так, в Саратовской области скончались от коронавируса 93 человека с начала пандемии, а не за один день. В Ростовской области 16054 жителя выздоровели. В Удмуртии 67 человек заболели, а 64 выздоровели. В Приморском крае зарегистрировано 75 новых случаев заражения, но за эти же сутки выздоровели 73 человека, умерли 113 человек за весь период пандемии, начиная с марта 2020 г. Общее число летальных последствий коронавируса в Башкирии составило 33. За сутки выявлено 34 заболевших, а выздоровели за эти же сутки 83 человека. Содержание статьи, в отличие от заголовка, во многих случаях несет гораздо более позитивный посыл. Но, чтобы это знать, нужно прочесть текст до конца.

Жажда популярности побуждает искать «влекущие» названия публикаций, и самый легкий в данном случае путь – устрашающий заголовок. В массовом городском обществе человек остается один на один со своими страхами. В префигуративном мире даже близкие люди становятся равнодушными друг к другу и от этого еще более беззащитными [13, с. 135].

С одной стороны, если сравнить цифры по заболевшим и умершим, изучить информацию о разработке вакцины и лекарств, ознакомиться со сведениями о цене лекарств, облегчающих течение коронавируса, то ситуация может выглядеть достаточно стабильной. Но постоянное «просвещение» населения о необходимых мерах гигиены, ежедневное информирование о заразившихся и выздоровевших, публикация диаграмм, карт заражения для некоторых людей становятся факторами стресса.

Таблица 1 - Ответы на вопрос: «Какие эмоции вызывает у Вас слово “коронавирус”?», %

|

Группа эмоций |

Ответ |

Эмоции |

Ответ |

|

Деструктивные |

36 |

Страх |

8 |

|

Тревога |

16 |

||

|

Неуверенность |

10 |

||

|

Паника |

2 |

||

|

Конструктивные |

36 |

Лечение |

6 |

|

Вакцина |

10 |

||

|

Профилактика |

4 |

||

|

Любопытство |

16 |

||

|

Альтернативные |

28 |

Манипуляция |

4 |

|

Вранье |

4 |

||

|

Ирония |

16 |

||

|

Смех |

4 |

Для понимания особенностей восприятия феномена коронавируса в массовом сознании, авторами статьи совместно с Приволжским филиалом Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) был проведен опрос жителей Нижнего Новгорода. Исследование проводилось в сентябре – октябре 2020 г. Выборка ( n = 1 126) – квотная, пропорциональная основным социально-демографическим параметрам (кроме лиц моложе 18 лет). Возраст респондентов: 18–78 лет (16 % – 18–25 лет, 19 % – 26–35 лет, 19 % – 36– 45 лет, 21 % – 46–60 лет, 25 % – 61–78 лет). Все опрошенные являются гражданами Российской Федерации. Количество лиц мужского пола в выборке составило 43 %, женского – 57 %. Респондентам задавался вопрос: «Какие эмоции вызывает у Вас слово “коронавирус”?» (табл. 1).

Как видно из таблицы, максимума достигают позиции страха, любопытства и иронии, которые относятся соответственно к группам деструктивных, конструктивных и альтернативных эмоций. В целом же группы деструктивных и конструктивных эмоций представлены в равной степени – по 36 %. Среди деструктивных составляющих лидируют тревога и неуверенность. Альтернативные варианты эмоциональной реакции характеризуются критично-насмешливым отношением к происходящим событиям, что подтверждается большим числом анекдотов на тему коронавируса.

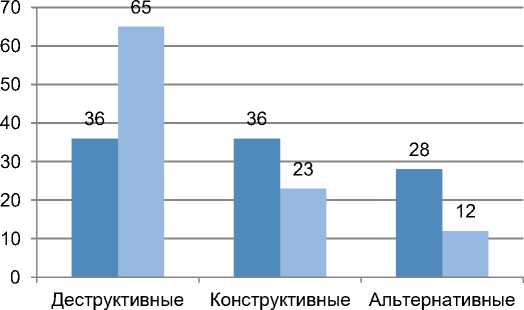

Мы видим, что эмоциональный фон общественных настроений и медийных посланий, сконцентрированных в заголовках, хотя и имеет общие черты, значительно разнится. Сравним представленность трех групп эмоций в ответах нижегородцев и в заголовках СМИ (рис. 1).

Ответы респондентов

Заголовки публикаций

Рисунок 1 - Представленность трех групп эмоций в ответах нижегородцев и заголовках СМИ

Мы можем убедиться, что не всегда эмоция, заложенная в заголовке, вызывает ожидаемый ответ у читателя. Не каждый начинает паниковать при виде «страшного» заголовка. Достаточно большое количество граждан оказались резистентными к негативно заряженным посланиям. Лишь 36 % респондентов ужасаются при слове «коронавирус», в то время как потенциально 65 % заголовков СМИ могли бы спровоцировать такую реакцию. В то же время 36 % респондентов «конструктивно» реагируют на коронавирус, при этом лишь 23 % заголовков потенциально продуцируют конструктивную реакцию. Более того, 28 % респондентов «альтернативно» реагируют на слово «коронавирус» – иронизируют, посмеиваются, «не верят», несмотря на то, что лишь 12 % заголовков потенциально могли бы вызвать такую реакцию. Данную ситуацию можно объяснить, во-первых, тем, что «альтернативно» эмоционально заряженные заголовки в наибольшей степени представлены в блогах, а не в СМИ. Во-вторых, ирония, смех, сомнение в достоверности – адекватная защитная реакция личности на сложную социальную ситуацию.

И все же, в чем причина такого разброса мнений среди респондентов? Почему люди так неодинаково реагируют на медийное воздействие и в целом на стресс, продуцируемый ситуацией, связанной с пандемией коронавируса и особенно с ее медийным сопровождением?

Разные типы личности по-разному реагируют на стрессовые ситуации. Одни унывают, другие мобилизуются для решения насущных задач. В определенных ситуациях «стрессоустойчи-вость, стойкость, реалистический подход и хорошо развитый механизм когнитивного оценивания позволяют человеку гибко выбирать разные стратегии в меняющихся обстоятельствах» [14, с. 15]. Речь идет о так называемом совладающем поведении, направленном на преодоление трудностей и стресса.

На основе концепции локуса контроля Дж. Роттера выделяют два противоположных личностных типа: экстернальный и интернальный. Они отличаются друг от друга мировоззрением, убеждениями, самооценкой, когнитивными стилями. Базовой характеристикой интернальной личности является положительная самооценка, ей свойственно реалистичное отношение к жизни, оптимизм, яркая мотивация достижений, уверенность в собственных силах и стремление самостоятельно преодолеть трудные жизненные ситуации. Представители экстернального типа воспринимают мир как источник неприятностей. Такие люди стремятся избегать трудных ситуаций или покорно их переносят. Для них характерна невысокая самооценка и пессимистическое мировоззрение. Этот тип личности склонен к уходу от реальной жизни в мир фантазий, контакты с новыми людьми воспринимают болезненно [15].

Когнитивная теория стресса Р. Лазаруса, в свою очередь, позволяет объяснить неодинаковое восприятие разными людьми одних и тех же событий. Стресс – естественная составляющая человеческой жизни, поскольку на каждое требование внешних обстоятельств организм реагирует особым напряжением, происходит адаптация к новым условиям среды. Концепция Р. Лазаруса позволяет понять, почему одинаковые внешние события для одних людей могут носить стрессовый характер, а для других нет. Очень многое зависит от личностного когнитивного отношения к явлениям внешней среды [16, с. 17–18].

Стресс обусловлен субъективными и объективными причинами. К субъективным причинам можно отнести несоответствие ожидаемых и реальных событий, невозможность удовлетворения жизненно важных потребностей (от физиологических до самоактуализационных) [17, с. 44]; сложности коммуникации, ее недостаточность или отсутствие. К объективным причинам стресса относятся политические и экономические факторы; экстремальные ситуации (природные и социальные); чрезвычайные обстоятельства (серьезные заболевания, криминал); сложные условия жизни и работы (домашние проблемы, изнуряющий труд); наряженные взаимоотношения с людьми, одиночество [18].

Интегрируя концепции Дж. Роттера и P. Лазаруса, можно с достаточной долей достоверности утверждать, что интернальные личности быстрее справятся с субъективными причинами пандемического стресса, используя их как стимул к дальнейшему личностному росту.

Большая часть этих объективных и субъективных причин стресса в 2020 г. проявили себя в жизни людей во многих крупных городах мира. Стали реальностью кардинальные изменения образа жизни, связанные с введением режима изоляции на длительный срок; отсутствие привычной коммуникации: запрет собираться в группы, касаться друг друга. Во взаимоотношениях требуется соблюдение дистанции, ношение масок и перчаток с целью защиты себя и других людей. Тем самым нарушается путь к удовлетворению потребности в принадлежности к какой-либо группе.

В 2020 г. не все смогли работать удаленно, многие были вынуждены перейти на работу, требующую меньшей квалификации, или вовсе остались без работы. Экономические факторы стресса в современной ситуации, связанной с COVID-19, явились, наверное, самой трудноразрешимой проблемой во время и после карантина. И эти факторы стали особенно заметны в крупных городах, где замедлилась торговля и пострадало малое предпринимательство.

Подверглись стрессу и профессионалы – городские жители, которые значительно не потеряли в плане материального дохода, но были вынуждены срочно перестроить условия своего труда. Например, специалисты в области образования (преподаватели вузов, учителя школ) перешли на дистанционное обучение. Это вызвало всплеск тревоги, недовольства, гнева как со стороны родителей обучающихся, самих обучающихся, так и со стороны преподавателей и учителей. Это явление также требует дальнейшего изучения.

Многие люди переживают из-за возможных потерь: болезней, смерти из-за новой волны коронавируса или потери работы. Но даже те горожане, кто не потерял в финансовом плане, у кого не пострадал никто из близких, все равно в определенной степени испытывают беспокойство. Люди наблюдают за работой здравоохранения, образования, экономикой крупных городов и пребывают в состоянии тревоги. Медиа отражают и, к сожалению, стимулируют это беспокойство.

Именно поэтому пандемия коронавируса является не только эпидемиологической проблемой, но и духовным испытанием для социальной жизни крупных городов. В данной ситуации очень важно сосредоточиться на духовном здоровье личности. Тот факт, что средневековое миропонимание, увлеченность магией и суевериями все более овладевает внутренним миром жителей крупных городов [19], также должен насторожить психологов, социологов и педагогов.

В то же время следует отдать должное медиа: из некоторых СМИ, в том числе из тех, на которые мы уже ссылались, читатели узнают, что в период коронавируса активизировалась волонтерская деятельность. Так, в Курске зарегистрировано 256 добровольцев, помогающих в доставке предметов первой необходимости пожилым и маломобильным людям. Некоторые предприниматели, которые раньше не занимались благотворительностью, в условиях пандемии стали меценатами: раздают бесплатно хлеб нуждающимся, покупают защитные комбинезоны, очки для врачей, помогают доставить необходимые лекарства и продукты питания.

Таким образом, особенности жизни в большом городе, атомарность личности особенно ярко проявляются в период пандемии, когда количество неформальных личных контактов снижается, информацию люди получают преимущественно из СМИ, где для привлечения внимания читателей часто используются пугающие заголовки, и обсуждают ее, в свою очередь, в социальных сетях. Проведенные социологические исследования показывают, что 36 % граждан реагируют на пандемическую ситуацию по экстернальному сценарию, в то время как 74 % проявляют конструктивный или альтернативный настрой, демонстрируя интернальную поведенческую стратегию. Несмотря на ряд неблагоприятных факторов, характеризующих жизнь в большом городе, невзирая на агрессивность медиа, стремящихся повысить рейтинги любыми путями, массовое городское общество имеет потенциал конструктивного развития и адекватного выхода из стрессовых ситуаций.

(дата обращения: 28.09.2020) ; Волонтеры из Иваново помогают пожилым людям старше 65 лет [Электронный ресурс] // Аргументы и факты. Иваново. 29.03.2020. URL: (дата обращения: 28.09.2020) ; Волонтеры и меценаты. Как куряне объединились в борьбе с коронавирусом [Электронный ресурс] // Аргументы и факты. Черноземье. 16.04.2020. URL: (дата обращения: 28.09.2020) ; Независимые от эпидемии: волонтеры на улицах Москвы [Электронный ресурс] //

Агентство социальной информации. 27.05.2020. URL: (дата обращения: 28.09.2020) ; Проверка на человечность. Как волонтеры во время пандемии помогают пожилым? [Электронный ресурс] // Аргументы и факты. Красноярск. 13.04.2020. URL: (дата обращения: 28.09.2020 ; Фармакологи объяснили стоимость российского препарата от коронавируса [Электронный ресурс] // РИА Новости. 19.09.2020. URL: (дата обращения: 28.09.2020).

Редактор, переводчик: Арсентьева Ирина Ильинична

Список литературы Город, медиа и пандемический стресс

- Шпенглер О. Закат Европы. М., 2009. 800 с

- Мид М. Культура и мир детства. М., 2007. 878 с

- Мазда А. Стресс в большом городе. М., 2019. 391 с

- Малькова В.К. Коронавирус в российском информационном пространстве // Вестник антропологии. 2020. № 2. С. 206-224

- Гоулман Д. Деструктивные эмоции. М., 2009. 576 с