Городище Гечепсин: опыт комплексных исследований

Автор: А. А. Малышев, А. Н. Бабенко, Е. А. Спиридонова

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

Несмотря на очевидный прогресс в наших представлениях о системе расселения восточной периферии азиатского Боспора, круг известных памятников совсем невелик, а об их хронологии можно судить только на основании подъемного материала. Комплексные исследования на городище Гечепсин позволили выявить два строительных горизонта, датируемых керамическими материалами в пределах II в. до н. э. − II в. н. э. и охарактеризовать особенности топографии (фортификацию, коммуникации и т. п.). Исследованная кладка сооружения фортификационной системы крепости была сооружена на культурном слое эпохи позднего эллинизма и просуществовала не более века. Выявленные на площадке городища постройки возведены, судя по всему, в античных традициях сырцово-каменной архитектуры. В конце I тыс. до н. э. – нач. I тыс. н. э. в районе городища, согласно спорово-пыльцевому анализу, были широко распространены степные злаково-разнотравные растительные сообщества. Присутствие пыльцы водных растений в верхней части профиля отражает, вероятнее всего, использование речной глины для возведения сырцовых конструкций

Городище, азиатский Боспор, сырцово-каменная архитектура, ортофотоплан, стратиграфия, спорово-пыльцевой анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143176925

IDR: 143176925 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.407-421

Текст научной статьи Городище Гечепсин: опыт комплексных исследований

Исследование систем расселения в северо-западном Закубанье было начато И. С. Каменецким после появления обобщающей статьи «Меоты и другие племена Северо-Западного Кавказа», в которой было показано отсутствие археологических данных о поселенческих структурах в этом регионе ( Каменецкий ,

1 Анализ археологического материала осуществлен в рамках темы НИР ИА РАН УДК 902 «Археологические культуры евразийских степей и античный мир - контакты и взаимовлияния» (№ НИОКТР АААА-А18-118011790093-2), палинологические исследования проводились в рамках выполнения темы НИР ИА РАН «Археологические и антропологические источники и верификация гипотез: методические аспекты фундаментального знания и полевых исследований» (№ НИОКТР АААА-А18-118011790092-5).

1989). В связи с этим спустя десятилетие он опубликовал статью «У границ азиатского Боспора», где разрозненные данные исследований античной Синдики и прилегающих к ней с востока территорий за предыдущие годы были систематизированы и скорректированы материалами его археологических разведок ( Каменецкий , 2001). Особое место в исследовании было уделено укрепленным поселениям – городищам, которые занимают верхние позиции в иерархических системах поселенческих структур.

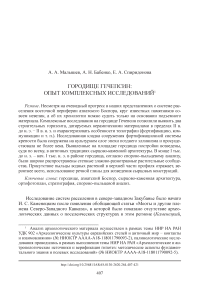

Расширяет южную границу ареала памятников этого типа открытое в 2010 г. городище Гечепсин (рис. 1: I )2. Несмотря на совсем небольшую площадь, вскрытую на городище отрядом Новороссийской археологической экспедиции ИА РАН3 (рис. 2: III ), информативность результатов исследований была обеспечена комплексностью проведенных здесь работ.

Городище расположено в Крымском районе Краснодарского края на левом берегу долины4 р. Гечепсин. В орографическом отношении территория представляет собой пограничный регион: на переходе от Закубанской наклонной равнины к области предгорий низковысотных гор (250–400 м) ( Канонников , 1984. С. 28). В ландшафте хорошо читаются остатки мыса, на котором располагается укрепленная часть поселения – цитадель. С востока и юго-запада контуры мыса сформированы крутыми склонами оврагов десятиметровой глубины (рис. 1: II ). Склоны мыса имеют крутизну от 40–45° в нижних частях до 55–60° – в верхних. Менее значительно - в пределах трех-четырех метров - понижение (искусственный ров?) шириной ок. 20 м, расположенное с северо-западной стороны. Глубина «рва» понижается с запада на восток на два метра, причем по краям рельеф дна заметно возвышается (1 м) (рис. 1: II, a ).

Сохранившаяся к настоящему времени часть мыса невелика, общая площадь ок. 1120 кв. м(рис. 1: II, б ). Поверхность мыса наклонена к реке под углом до 10°. Основание и нижняя часть склона до высоты около 10–15 м сложены слоистыми желтыми и светло-желтыми алевритистыми песками. Выше (верхняя часть склона) залегают слоистые плотные алевриты мощностью 5–7 м, перекрытые слоем известняков мощностью до полуметра, и маломощный слой (3–5 см) мелкого алевритистого песка. Их перекрывают глины зеленовато-серого цвета, плотные известковистые малой мощности, которая возрастает выше по склону, вне площади городища5.

Наиболее возвышенная и сложная в отношении рельефа северо-восточная часть площадки городища, протяженностью ок. 40 м, связана с руинами оборонительного пояса, защищавшего поселение с напольной стороны. С внешней стороны контуры фортификации имеют два выступа, между которыми в древности

'125.8

iM| sir

"tif^CKub. чгеучдспкж^

Горизонтали через 0,5 м

100 м

0 1км

Рис. 1. Городище Гечепсин

I – месторасположение городища; II – ортофотоплан (выполнен Д. О. Дрыгой и А. В. Мочаловым) ( 1 – траншея 1; 2 – траншея 2; а – насыпи-дамбы по краям рва; б – границы площадки городища; в – контур юго-западного борта траншеи 1; г – предполагаемое местоположение проездного сооружения); III – вид на городище с востока; IV – вид на городище с севера

могло быть устроено проездное сооружение (рис. 1: II, г ). В юго-восточном направлении, на протяжении ок. 45 м, рельеф площадки городища понижается на два метра.

Палеоландшафт крепости нарушен двумя траншеями двухметровой глубины, вероятно, периода ВОВ (рис. 1: II, 1, 2 ). Траншея 1 (дл. - ок. 20 м) разрезала площадку мыса вдоль, по оси СЗ–ЮВ. Борта заметно оплыли и осыпались, поэтому первоначальную ширину можно установить предположительно в 5–6 м.

Ориентированная по оси СВ–ЮЗ траншея 2 , длиной ок. 35 м, пересекает под прямым углом траншею 1 , разрезая площадку мыса поперек. Контуры ее бортов лучше читаются в рельефе. К траншеям через ров ведут вышеописанные возвышения-«дамбы» по краям «рва», насыпанные, по всей видимости, из грунта внутренней площадки городища.

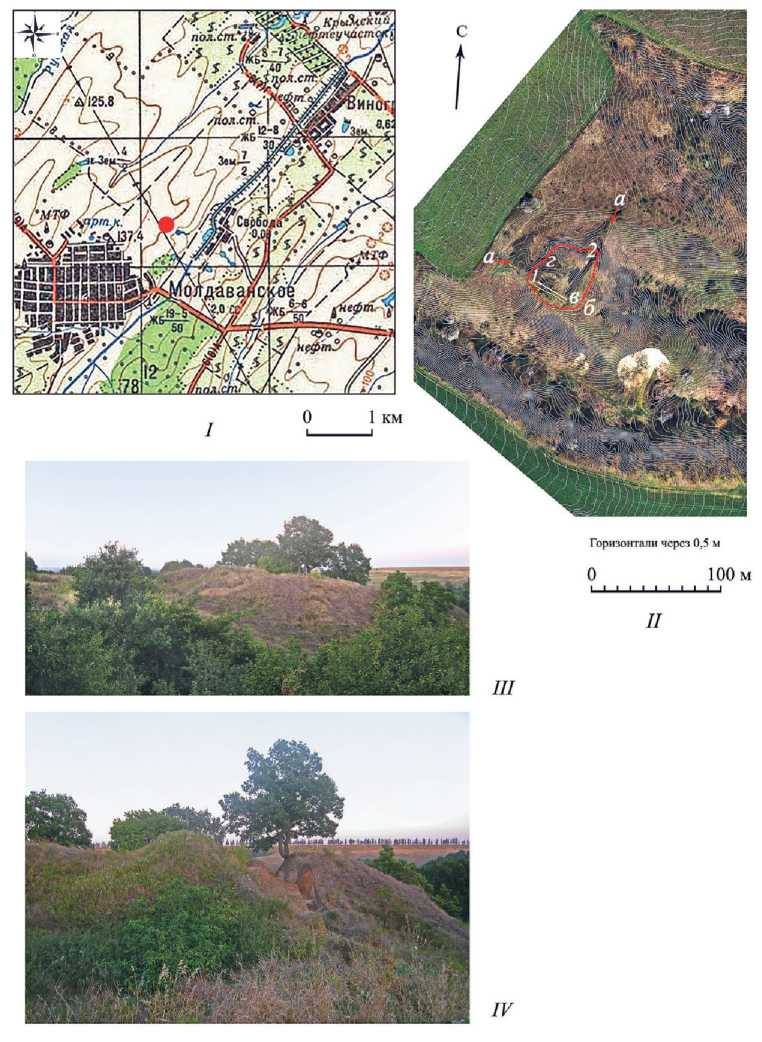

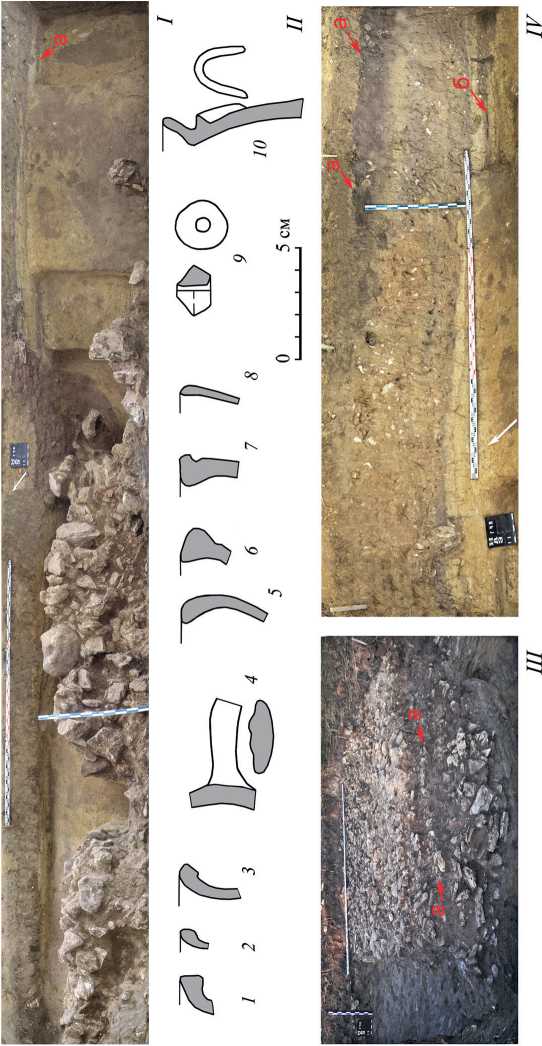

На городище в 2011–2013 гг. были проведены археологические исследования. В частности, для определения общей стратиграфии памятника был зачищен юго-западный борт траншеи 1 на протяжении 30 м (рис. 1: II, в ). В юго-восточной части траншея уперлась и частично обогнула мощное, многоуровневое скопление камня (кв. А’1–4) протяженностью около восьми метров (рис. 2: I, III ). Ее профиль приобрел сложный в плане контур (рис. 4: I ).

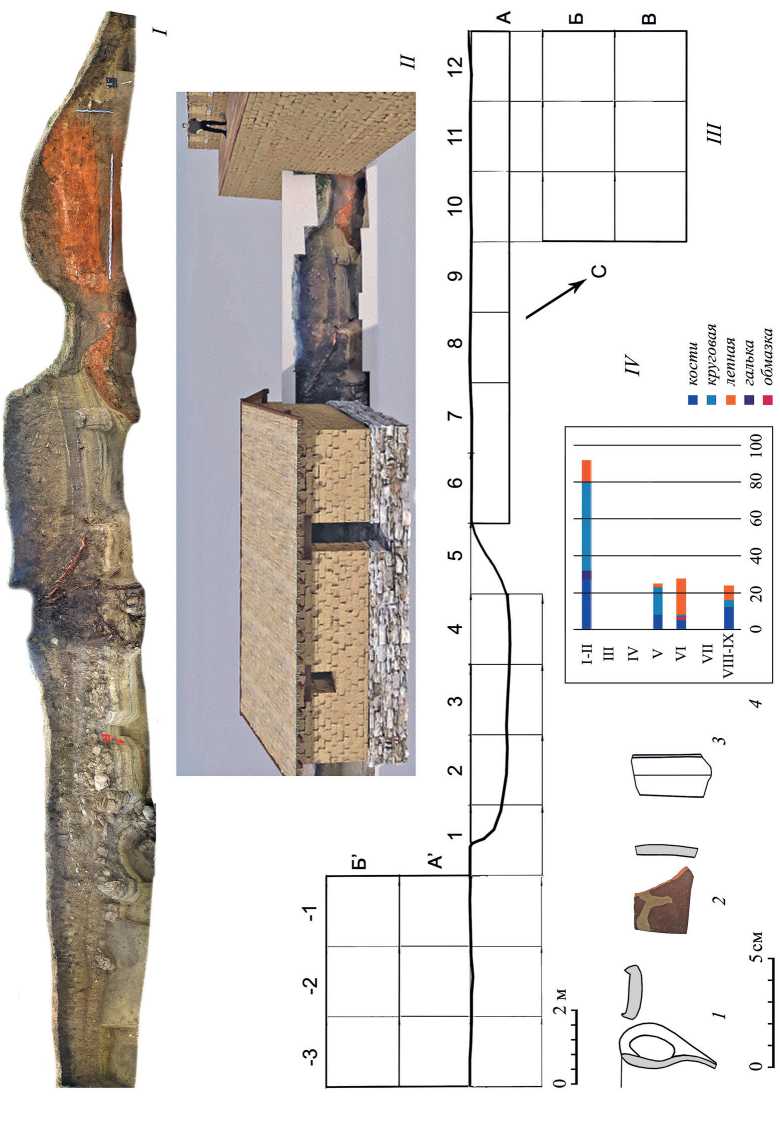

Руины фортификационного сооружения, защищающего городище с напольной стороны, зафиксированы в профиле самого высокого по уровню северо-западного участка (кв. А’6-12, рис. 2: I ; 3: I, III ). После углубления до материковой скалы вдоль указанных квадратов профиль достиг практически пятиметровой высоты. Был расчищен также противоположный борт траншеи 1 (кв. В10–12, рис. 3: II ), что позволило проследить сохранность и конструктивные особенности оборонительной стены на шестиметровом протяжении (кв. А10–12, Б10–12, В10–12, рис. 2: III ; 3: II ).

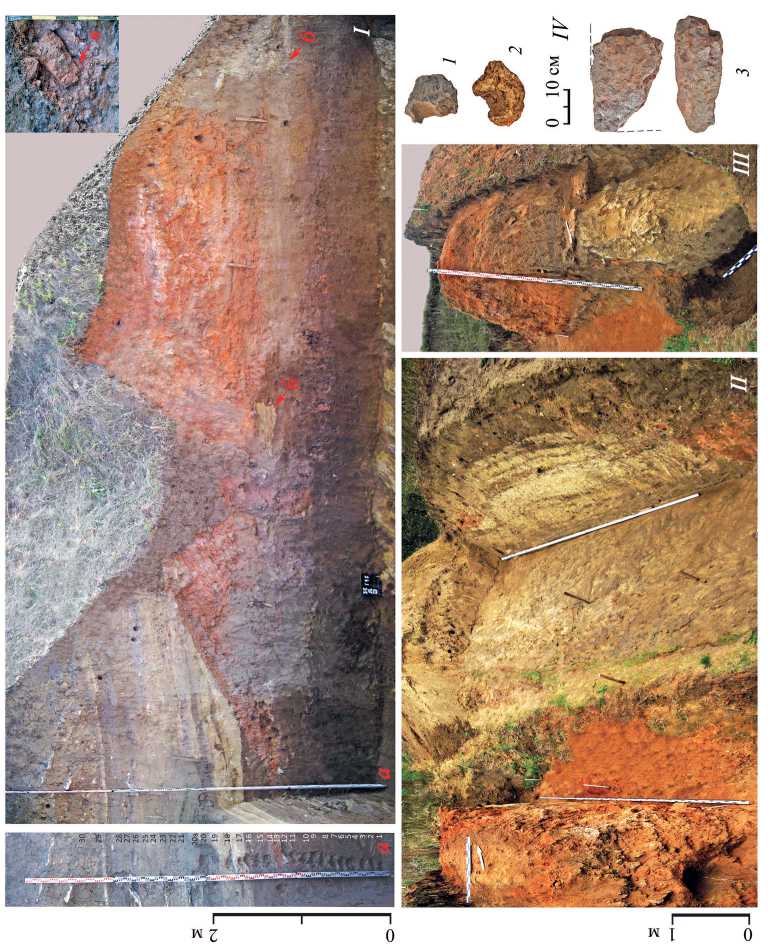

В профиле кв. A’7–11 выявлено пятно подтреугольной формы сильно обожженной глины. Оно неоднородно: массив с горизонтальными залеганиями слоев, шириной ок. 3,5 м, высотой 0,8–1,25 м, - кирпичная кладка стены - располагается в кв. А’9–11 (рис. 2: I ; 3 : I ). Контуры слоев очерчены карбонатными высолами, а в нижних горизонтах - углистыми прослойками. Прямоугольной формы сырцовые кирпичи (рис. 3: IV, 3) имели толщину ок. 0,1 м. Размеры кирпичей различимы как в кладке стены, так и в завале (рис. 3: I, a ). Находки кусков обожженной обмазки с отпечатками деревянных брусков диаметром до 0,1 м (рис. 3: IV, 1, 2 ) свидетельствуют о наличии в стене деревянных конструкций.

Контур внешней стороны стены отчетливо не читается. У подножия стены выявлены остатки пояса светло-бежевого суглинка, насыщенного кусками ракушечника, который может быть интерпретирован как слой естественного

Рис. 2 (с. 410). Городище Гечепсин. Траншея 1

I – профиль юго-западного борта; II – вариант визуализации выявленных в профиле объектов (выполнена В. В. Моором); III – план прилегающих к профилю борта траншеи раскопов; IV – фр-ты керамических сосудов из подстилающих фортификационный пояс слоев ( 1 – канфара; 2 – горла кувшина с росписью; 3 – флакона; 4 – диаграмма распределения культурных остатков в штыках на кв. А7 (■ = а – кости; ■ = б – круговая керамика; ■= в – лепная керамика; с = г – галька; ■ = д – обмазка)

разрушения обмазки или каменной облицовки стены в период эксплуатации фортификационного сооружения (рис. 3: I, б; III ).

Граница внутреннего фаса стены благодаря более рыхлому заполнению завала слоя разрушения достаточно отчетливая. У подножия стены также прослежена небольшая линза (0,2 × 0,5 м) бежевого слоистого суглинка – продукт естественного разрушения (размывания) сырцовой кладки, которая маркирует уровень ее основания – слой плотного серо-оливкового суглинка (рис. 3: I, б ). Лабораторное исследование показало невысокое значение валового фосфора, обилие корней трав, присутствие мелкого детрита и аморфной органики, что позволило интерпретировать слой как нижнюю часть гумусового горизонта исходной почвы6.

Зачистка противоположного юго-восточного борта траншеи 1, расположенного в шести метрах от северо-западного, выявила остатки сооружения, шириной не менее 2,5 м, высотой около двух метров. Оно представляло собой массив из серого суглинка, насыщенного щебенкой. Его прорезают прослои темно-бежевого суглинка мощностью 0,5–0,9 м, имеющие уклон внутрь городища, на ЮВ. Пятна обожженных сырцов зафиксированы как с внутренней, так и с внешней стороны сооружения, что свидетельствует о локальности пожара на фортификационном комплексе городища. По-видимому, огнем было уничтожено башенное сооружение, расположенное на кв. А10–11, Б10–11 (рис. 2: I, III ), в северо-западном углу крепости, при возведении которого было использовано большое количество дубовых плах7.

Слой разрушения с внутренней стороны стены, несмотря на то, что оказался прорезан современным перекопом (траншея?), прослежен в профиле на длину около четырех метров. Заполнение насыщено обломками обожженного кирпича, обмазкой с отпечатками дубовых брусков и прослойками угля. Материал для определения радиоуглеродного возраста гибели сооружения (2040 ± 70 BP, табл. 1) был получен из нижнего горизонта слоя разрушения.

Таблица 1. Радиоуглеродные датировки гибели фортификационного сооружения по селения Гечепсин

|

Лаборат. № |

Описание образца |

Материал |

Дата ВР (лет назад) |

Дата сalBC/сalAD (калиброванная дата до н. э. / н. э.), вероятность |

|

|

1σ (68,2 %) |

2σ (95,4 %) |

||||

|

ИГАН-4270 |

форт. соор., нижн. гор-т слоя разруш., гл. 150 см |

уголь |

2040 ± 70 |

160–130 cal BС (9,6 %) 120 cal BC – 25 cal AD (58,6 %) |

350–310 cal ВС (2,0 %) 210 cal BC – 130 cal AD (93,4 %) |

6 Отбор почвенных образцов, определение пород дерева и интерпретация д. г. н. А. А. Гольевой.

7 Практически все обугленные остатки древесины на городище «определены как дуб».

Рис. 4. Городище Гечепсин. Внутренняя площадка

I – панорама ( а – линза культурного? слоя); II – керамика из слоев городища; III – подсыпка в кв. А’-1/-3; Б’-1/-3 ( а – горизонтальное залегание щебня); IV – стратиграфия внутреннего пространства городища ( а – пахотный горизонт; б - линза культурного? слоя)

Зачистка противоположного юго-восточного борта траншеи 1, расположенного в шести метрах от северо-западного, выявила остатки сооружения шириной не менее 2,5 м, высотой ок. 2 м. Оно представляло собой массив из серого суглинка, насыщенного щебенкой. Его прорезают прослои темно-бежевого суглинка мощностью 0,5–0,9 м, имеющие уклон внутрь городища, на ЮВ. Пятна обожженных сырцов зафиксированы как с внутренней, так и с внешней стороны сооружения, что свидетельствует о локальности пожара на фортификационном сооружении городища.

В профиле кв. А’7 (высота - ок. 4,5 м) оказалась зафиксирована стратиграфическая ситуация, которая отражает основные периоды бытования поселения на мысовой площадке (рис. 3: I ). В частности, здесь зафиксировано резкое уменьшение мощности слоя разрушения вышеописанной стены в юго-восточном направлении. «Язык» заполнения метровой длины, имея сильный уклон вниз, вклинивается в слой серо-оливкового суглинка (рис. 3: I ), который, наряду со слоем разрушения, оказался перекрыт горизонтом (толщина – ок. 0,3 м), образованным прослойками супесей различных расцветок.

Выше горизонта подсыпки зафиксированы отложения плотного серо-коричневого суглинка с прослойками желтой супеси почти метровой мощности, для которых было характерно почти горизонтальное залегание с небольшим уклоном в сторону площадки городища8. Указанные отложения перекрыты суглинками темно-серого цвета, они имеют уклон в противоположном (северо-западном) направлении (рис. 3: I ). В заполнении – керамика римского времени: венчики сероглинянных мисок, краснолакового сосуда и фрагмент двуствольной амфорной ручки светлой глины.

Под горизонтом разрушения стены прослежены отложения из серо-оливкового суглинка мощностью 1,2–1,4 м, которые, судя по разной насыщенности культурными остатками (угольки, кости, керамика и даже кремневый отщеп) в штыках (рис. 2: IV, 4 ) и выявленному горизонту с обожженной сырцовой крошкой, неоднородны. В керамическом комплексе из этого слоя присутствует материал элинистического времени (II в. до н. э.): фр-ты горла флакона (рис. 2: IV, 3 ), горла кувшина с росписью (рис. 2: IV, 2 ; ср.: Сокольский , 1976. Рис. 52: 6 ) и верхняя часть лепного кубка – подражания форме античного канфара (рис. 2: IV, 1 ).

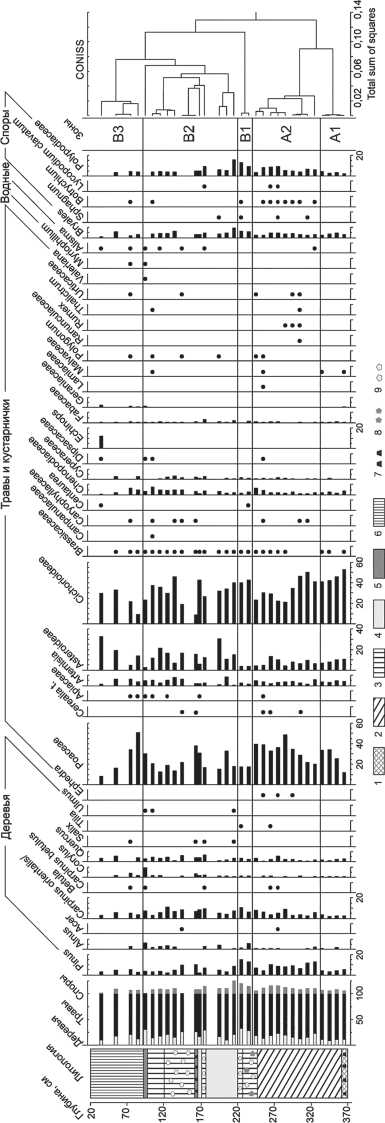

Спорово-пыльцевой анализ профиля кв. А’7. На данном участке профиля отобран 31 образец для спорово-пыльцевого анализа в интервале глубин от 30 до 370 см (рис. 3: I ). Пыльца выделялась согласно сепарационному методу В. П. Гричука (Пыльцевой анализ…, 1950). Микроскопирование проводилось при увеличении 400 крат. Доля пыльцы древесных и травянистых растений рассчитана от общей суммы подсчитанных пыльцевых зерен, а доля спор – от суммы всех палиноморф. По результатам спорово-пыльцевого анализа построена диаграмма (рис. 5)9, на которой на основании кластерного анализа выделено две зоны (А и В).

V)

« ^

ч й ° 2 ’S s

Все спорово-пыльцевые спектры характеризуются высокой долей пыльцы травянистых растений (68–90 %). Основными таксонами являются злаки (Poaceae, до 50,6 %) и астровые (подсемейства Asteroideae и Cichorioideae, до 63,6 %), суммарная доля которых в спектрах составляет 55,8–84,3 %. Пыльца древесных пород представлена 11 таксонами, однако значимых значений достигают лишь сосна ( Pinus ), дуб ( Quercus ), ольха ( Alnus ), грабинник/береза ( Carpinus orientalis / Betula ) и лещина ( Corylus ). Остальные породы представлены единичными пыльцевыми зернами.

Зона А охватывает образцы, отобранные под развалом стены первого строительного горизонта (?) и нижний образец из развала. Встречаются микроугли и истлевшая или обгоревшая древесина лиственных пород. Спорово-пыльцевые спектры подзоны А1 (370–330 см) содержат минерализованные зерна пыльцы, возможно, переотложенные из культурного слоя. Подзона А2 (330–240), вероятно, отражает пыльцевые спектры культурного слоя, сформировавшегося в период существования городища в эпоху позднего эллинизма. Подзона отличается от А1 в среднем большей долей пыльцы злаков и древесных пород. В нижней части подзоны (глубины 300–320 см) увеличивается доля пыльцы астровых (подсемейства Asteroideae и Cichorioideae, до 81,5 %), среди которых немало рудеральных видов, и уменьшается доля пыльцы дуба ( Quercus ) до 1 %. Последнее, возможно, связано с использованием этой породы при строительстве городища. Кроме того, в подзоне появляется или увеличивается содержание пыльцы таких травянистых таксонов, как маревые (Chenopodiaceae), горец ( Polygonum ), щавель ( Rumex ) и крапива ( Urtica ), которые также могут свидетельствовать о нарушении растительного покрова. В этой же части профиля встречены единичные зерна пыльцы культурных злаков ( Cerealia t. ).

Зона В, вероятнее всего, охватывает ту часть профиля, которая сформировалась в результате разрушения городища. Если предположение верно, то спорово-пыльцевые спектры этой зоны могут отражать поступление пыльцы из различных по времени и происхождению источников: пыльцевой дождь (осаждение из воздуха), разрушающиеся конструкции и культурный слой. Последние два могут выступать в качестве источника в связи с тем, что образцы для спорово-пыльцевого анализа отбирались между двумя постройками, в результате неравномерного разрушения стен которых возникали неровности, куда во время выпадения осадков мог намываться культурный слой.

Подзона В1 в профиле соотносится с верхним образцом развала стены и нижним слоем толщи, сформировавшейся над развалом (240–220 см). В спорово-пыльцевых спектрах зона отличается наибольшим содержанием пыльцы древесных пород (32–28 %) и спор мхов (Bryales) и папоротников (Polypodiaceae), а также снижением доли маревых. Такие изменения на диаграмме, возможно, отражают период восстановления естественной растительности после оставления городища и снижения антропогенной нагрузки.

Подзоны В2 (220–90 см) и В3 (90–30 см) стратиграфически относятся к слоистой толще, сформировавшейся, вероятно, в результате разрушения сырцовых конструкций и намывания культурного слоя. Нижний образец отличается плохой сохранностью и содержит большое количество минерализованной пыльцы. Возможно, результатом разрушения сырцовых кирпичей стало попадание в пыльцевые спектры прибрежно-водных растений – частухи (Alisma) и урути (Myriophyllum). Пыльца водных растений могла попасть в сырец при его производстве с глиной и/или водой из реки. В спорово-пыльцевых спектрах подзоны В3 уменьшается содержание маревых (Chenopodiaceae), увеличивается доля астровых (Cichorioideae и особенно Asteroideae), появляется пыльца мордовника (Echinops, Asteroideae) и герани (Geranium). Доля пыльцы древесных пород снижается и на глубине 40–30 см пыльца травянистых растений достигает максимальных значений – 90 %.

Таким образом, полноценная реконструкция динамики растительности по спорово-пыльцевым спектрам разреза Гечепсин является невыполнимой задачей в связи со сложностью формирования профиля и, соответственно, поступления пыльцы из разных, по большей части антропогенных источников. Спорово-пыльцевые спектры нижней части профиля, вероятнее всего, отражают природные условия в период существования городища. На рубеже тысячелетий (I тыс. до н. э. / I тыс. н. э.) преобладал безлесный тип ландшафта. В окрестностях археологического памятника были распространены степные злаково-разнотравные растительные сообщества. Древесная растительность, по-видимому, произрастала в основном по долинам рек. После оставления городища людьми облесенность территории увеличилась. Приведенная реконструкция не противоречит современной растительности региона. Для естественной растительности Крымского района характерны как степные, так и лесные сообщества ( Зернов , 2006. С. 5, 6).

Юго-восточная часть профиля траншеи 1 показала резкое, практически вдвое, понижение современного рельефа. Описанная выше многослойная подсыпка из светло-желтой супеси на протяжении 16 м (кв. А’1-4, рис. 2: I ) имеет мощность ок. 0,3–0,4 м. Она залегает на полметра ниже, чем ее северо-западный участок. О рукотворности этого слоя свидетельствует не только факт перекрывания развала крепостной стены (рис. 3: I ), но и зафиксированный на уровне подошвы слоя горизонт темно-серой супеси, насыщенный обожженной обмазкой, золой и угольками, который, судя по высокому содержанию удельного фосфора, является выраженным культурным слоем и связан с некоторым периодом в бытовании городища (рис. 2: I, а ).

В указанной части профиля над горизонтом подсыпки выявлен каменный завал из довольно крупных необработанных камней, по-видимому, использованных некогда в фундаментной кладке (рис. 2: I ).

В расположенном ниже по склону раскопе (кв. А’-1/-3, Б’-1/-3, рис. 2: II ) расчищена площадка (ок. 17 кв. м), образованная залегающими горизонтально слоями крупного щебня вперемешку со светло-коричневым суглинком (рис. 4: III, а ). Комплекс находок над площадкой включает лепную посуду, железный нож и пряслице (рис. 4: II, 9 ), датирующиеся в пределах римского времени.

Некоторые данные о стратиграфии на внутренней площадке городища удалось получить при исследовании небольшой, прилегающей к траншее 1 площади (кв. А -1/-3, рис. 2: I, III). Слои также имели заметный уклон в юго-восточном направлении, под слоем дерна зафиксирован насыщенный гумусом пахотный горизонт мощностью до 0,3 м. Залегающий ниже слой светлой супеси (толщиной 0,7-0,8 м) в юго-восточном направлении заметно темнеет, в нем отмечено снижение содержание строительного щебня и возрастание вдвое культурных остатков. В керамическом комплексе представлены фрагменты краснолаковой тонкостенной керамики I-II вв. н. э.: кувшинов (рис. 4: II, 1-4) (ср.: Журавлев, 2010. Табл. 23-25), мисок (рис. 4: II, 5-7) (ср.: Там же. Табл. 32) и кубка (кан-фар?) (рис. 4: II, 8) (ср.: Там же. Табл. 29; 30; 32).

В заключение отметим, что исследование стратиграфических разрезов позволило выявить два строительных горизонта, датируемых керамическими материалами в пределах II в. до н. э. - II в. н. э. Вместе с тем, находки в слое кремневых отщепов свидетельствуют, что внимание на удобство этого места для поселения было обращено гораздо раньше.

Исследованная кладка фортификационной системы крепости была возведена на культурном слое, в котором присутствует керамический материал эпохи позднего эллинизма. На довольно широком, не менее 2,5 м, основании из сырцового кирпича в северо-западном углу городища, по-видимому, располагалось башенное (?) сооружение, которое могло контролировать доступ на внутреннюю площадку крепости (рис. 1: II, а, г ). В конструкции «башни» были широко использованы сгоревшие во время интенсивного пожара дубовые плахи. Применение сырцовых кирпичей типичного для боспорских сооружений формата свидетельствует о знакомстве с античными строительными традициями.

После разрушения «башни» в раннеримское время, судя по выявленным в исследованном профиле остаткам фундамента из крупного камня на многослойной подсыпке (рис. 2: I ; 4 : I ), на внутренней площадке городища, практически вдоль края обрыва, была возведена постройка с сырцовыми стенами. Об этом свидетельствуют споро-пыльцевые спектры, полученные из слоя над фундаментным горизонтом. Зафиксированные границы сооружения - ширина в пределах пяти метров при длине по оси СЗ - ЮВ не менее шести - позволяют реконструировать его в виде одноуровневого здания с сырцовыми стенами в традициях сырцово-каменной архитектуры античных северопричерноморских центров (рис. 2: II ) (ср.: Крыжицкий , 1984. С. 202). Расположение здания вдоль обрыва, видимо, объясняется его ролью в системе фортификации крепости, мощный фундамент с подсыпкой обезопасил сооружение от воздействия склоновой деформации.

По результатам спорово-пыльцевого анализа можно реконструировать растительность региона лишь раннего этапа существования археологического памятника. На рубеже I тыс. до н. э. и I тыс. н. э. были широко распространены степные злаково-разнотравные растительные сообщества, а древесная растительность, по-видимому, произрастала в основном по долинам рек. Использование речной глины для сооружения сырцовых конструкций могло привести к появлению пыльцы водных растений в верхней части профиля, сформированной в результате разрушения строений городища.

Список литературы Городище Гечепсин: опыт комплексных исследований

- Журавлев Д. В., 2010. Краснолаковая керамика Юго-Западного Крыма I–III вв. н. э. Симферополь. 325 с. (МАИЭТ. Supplement; 9.)

- Зернов А. С., 2006. Флора Северо-Западного Кавказа. М.: Товарищество научных изданий КМК. 664 с.

- Каменецкий И. С., 1989. Меоты и другие племена Северо-Западного Кавказа // Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. М.: Наука. С. 224–251. (Археология СССР.)

- Каменецкий И. С., 2001. У границ азиатского Боспора // Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 1. Краснодар. С. 4–31.

- Канонников А. М., 1984. Природа и мы: географические комплексы Кубани. Краснодар: Краснодарское кн. изд-во. 76 с.

- Крыжицкий С. Д., 1984. Строительная техника. Жилые дома // Античные государства Северного Причерноморья / Отв. ред. Г. А. Кошеленко. М.: Наука. С. 201–207. (Археология СССР.) Пыльцевой анализ / Под ред. И. М. Покровской. М.: Госгеолиздат, 1950. 540 с.

- Сокольский Н. И., 1976. Таманский толос и резиденция Хрисалиска. М.: Наука. 128 с., ил.